课程与教学论第一章 第二节 教学研究的历史发展

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:18

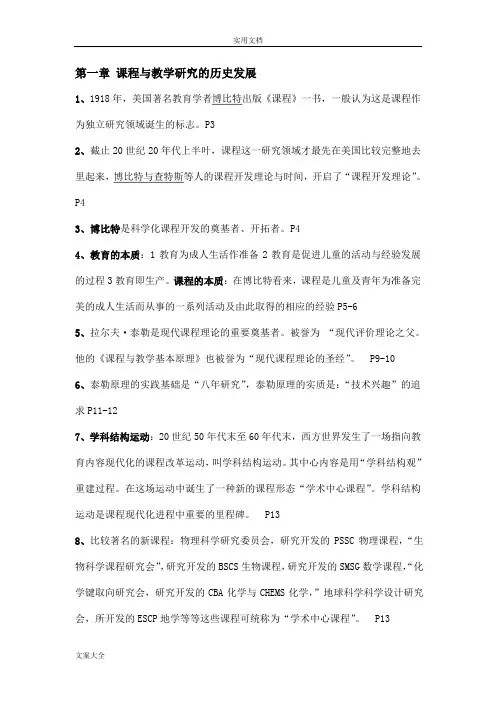

第一章课程与教学研究的历史发展1、1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一般认为这是课程作为独立研究领域诞生的标志。

P32、截止20世纪20年代上半叶,课程这一研究领域才最先在美国比较完整地去里起来,博比特与查特斯等人的课程开发理论与时间,开启了“课程开发理论”。

P43、博比特是科学化课程开发的奠基者、开拓者。

P44、教育的本质:1教育为成人生活作准备2教育是促进儿童的活动与经验发展的过程3教育即生产。

课程的本质:在博比特看来,课程是儿童及青年为准备完美的成人生活而从事的一系列活动及由此取得的相应的经验P5-65、拉尔夫·泰勒是现代课程理论的重要奠基者。

被誉为“现代评价理论之父。

他的《课程与教学基本原理》也被誉为“现代课程理论的圣经”。

P9-106、泰勒原理的实践基础是“八年研究”,泰勒原理的实质是:“技术兴趣”的追求P11-127、学科结构运动:20世纪50年代末至60年代末,西方世界发生了一场指向教育内容现代化的课程改革运动,叫学科结构运动。

其中心内容是用“学科结构观”重建过程。

在这场运动中诞生了一种新的课程形态“学术中心课程”。

学科结构运动是课程现代化进程中重要的里程碑。

P138、比较著名的新课程:物理科学研究委员会,研究开发的PSSC物理课程,“生物科学课程研究会”,研究开发的BSCS生物课程,研究开发的SMSG数学课程,“化学键取向研究会,研究开发的CBA化学与CHEMS化学,”地球科学科学设计研究会,所开发的ESCP地学等等这些课程可统称为“学术中心课程”。

P139、在充分讨论的基础上,会议主席杰罗姆·布鲁纳作了题为《教育过程》的总结报告。

该报告确立了“学科结构运动”的理论基础与行动纲领,并从理论上理性地解决了存在与学科专家和教育专家之间的持久论战。

P1410、学术中心课程:是指专门的学术领域为核心开发的课程。

学术中心课程三个基本特征:学术性、专门性、结构性。

《课程与教学论》读书笔记(一)《课程与教学论》读书笔记(一)浦东新区金英小学黄一青假期中拜读了钟启泉、张华两位老师主编的《课程与教学论》,这是一本系统阐述教育观念、教育管理的基础知识、教学设计的策略以及教学、课程的科学性知识的书籍,走马观花还是细细研读,我选择了后者。

第一章第二节“教学研究的历史发展”是我较为感兴趣的章节,在这里,我又一次聆听了智者的声音。

从启蒙时期教学论的确立:拉特克与夸美纽斯的贡献---启蒙时期教学论的发展:卢梭与裴斯泰洛齐的贡献---19世纪教学论的发展:赫尔巴特的教学论---现代教学论发展的里程碑:杜威的教学论,这些伟大的教育家、思想家,这些熟悉的教育理论,无一不闪耀着智慧的光芒。

念书的时候,常常觉得这些理论是枯燥而乏味的,常常为了应付考试而不得不默念背诵,如今,工作了这么多年,回过头来再次拜读,感觉是截然不同的。

夸美纽斯及其《大教学论》在教学研究的历史进程中处于不寻常的地位。

他第一次确立起理论化、系统化的教学论,《大教学论》也因而成为现代教学研究的奠基之作。

他在360年以前就对教学规律有了如此深刻的认识,这是令人惊叹的。

他基于对教学规律的认识而确立起的一系列教学论原理,对现代教学理论与实践的发展产生了深刻的影响。

夸美纽斯的许多教学论主张即使在今天依然振聋发聩,依然既有旺盛的生命力。

教学以自然为鉴的原理是夸美纽斯提出的第一原理。

它包括两层含义,首先教学要根据儿童的天性、年龄、能力进行,这是一个不变的自然法则。

其次,教学要遵守循序渐进的原则。

教学一方面要遵循儿童心理发展的年龄阶段的特征,不能躐等,另一方面要遵循知识本身的形成顺序,一步一步,由易到难地进行。

由此想到,班中有很多学生,在家长的重压下,报了很多学习班、提高班,放弃了几乎所有的双休日时间,以期能走在同龄孩子的前列,这是大大违反了教育的规律的,长此以往,再好的学生,提到学习二字,也必摇头皱眉,因为他必定觉得学习是一件很累很苦的事情。

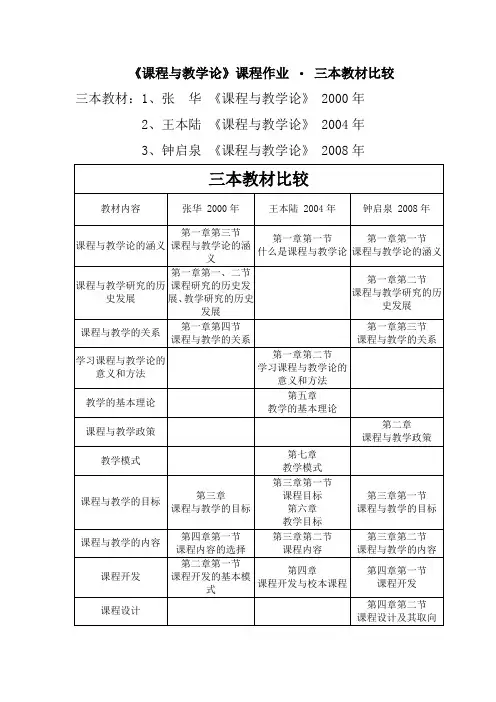

《课程与教学论》课程作业·三本教材比较三本教材:1、张华《课程与教学论》 2000年2、王本陆《课程与教学论》 2004年3、钟启泉《课程与教学论》 2008年三本教材比较教材内容张华 2000年王本陆 2004年钟启泉 2008年课程与教学论的涵义第一章第三节课程与教学论的涵义第一章第一节什么是课程与教学论第一章第一节课程与教学论的涵义课程与教学研究的历史发展第一章第一、二节课程研究的历史发展、教学研究的历史发展第一章第二节课程与教学研究的历史发展课程与教学的关系第一章第四节课程与教学的关系第一章第三节课程与教学的关系学习课程与教学论的意义和方法第一章第二节学习课程与教学论的意义和方法教学的基本理论第五章教学的基本理论课程与教学政策第二章课程与教学政策教学模式第七章教学模式课程与教学的目标第三章课程与教学的目标第三章第一节课程目标第六章教学目标第三章第一节课程与教学的目标课程与教学的内容第四章第一节课程内容的选择第三章第二节课程内容第三章第二节课程与教学的内容课程开发第二章第一节课程开发的基本模式第四章课程开发与校本课程第四章第一节课程开发课程设计第四章第二节课程设计及其取向教学设计第二章第二节教学设计的基本模式第十三章教学设计及教学实践第四章第三节教学设计及其模式课程与教学的组织第五章课程与教学的组织第十章教学组织形式第五章课程与教学的组织课程与教学的实施第六章课程实施与教学过程第六章课程与教学的实施教学方法和教学手段第四章第二节教学方法的选择第八章教学方法第九章教学手段第六章第四节教学方法课程与教学的评价第七章课程与教学评价第十一章教学评价第八章课程与教学评价课堂教学管理第十二章课堂教学管理课程与教学的改革第八章第一节课程研究与课程改革的发展趋势第七章课程与教学的改革课程与教学研究的趋势第八章第二节教学研究的发展趋势第九章当代课程与教学研究透视小结:钟启泉的《课程与教学论》基本包含了张华的《课程与教学论》中的所有知识点,并在他的基础上新增了课程与教学政策,更加详细的阐述了课程实施的取向、模式和影响因素,对于课程与教学的改革这一块钟启泉在书中对当代中外的改革分开进行了详细阐述。

课程与教学论笔记整理课程与教学论第一章:课程与教学研究的历史发展(一)课程研究的历史发展识记1.课程研究领域诞生的标志:博比特《课程》2.活动分析:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

工作分析:指对人类的职业领域的分析。

3.现代课程理论的“圣经”:《课程与教学的基本原理》4.八年研究5.学科结构:包括两个基本涵义,一是一门学科特定的一般概念、一般原理所构成的体系;二是一门学科特定的研究方法与研究态度。

学科结构是这两个基本涵义的统一。

6.“实践性课程”的四要素:教师、学生、教材、环境。

7.课程审议:指课程开发的主体彼此之间对具体教育实践情境中的问题反复讨论权衡,以对这些问题获得一致性的理解与解释,最终作出恰当的、一致性的课程变革的决定及相应的策略。

领会1.博比特与查特斯课程开发理论的基本内容及其对课程发展的贡献与局限博比特基本内容:教育的本质、课程的本质、课程开发的方法——活动分析查特斯基本内容:两者的贡献与局限:他们第一次把课程开发过程本身确认为一个独立研究领域,并将该领域科学水平提升到时代所允许的程度。

但也存在历史局限性:把教育与课程视为准备成人生活的过程,导致对儿童价值的忽视。

把教育过程等同于企业生产过程。

这种课程开发的科学化水平低,并未真正把握课程开发过程的本质。

2.“泰勒原理”的实质:“技术兴趣“的追求。

技术兴趣是通过合规律的行为而对环境加以控制的人类基本兴趣班,它指向于对环境的控制与管理,其核心是”控制“。

3.学术中心课程的基本特征:学术性、专门性、结构性。

历史地位:P164.实践性课程开发理论的本质:“实践兴趣“的追求。

实践兴趣:是建立在对意义的”一致性解释“的基础上、通过与环境的相互作用而理解环境的人类的基本兴趣。

5.“概念重建主义课程范式”的本质:“解放兴趣“的追求。

解放兴趣:是人类对解放和权力赋予的基本兴趣,这类兴趣使人们通过对人类社会之社会结构的可靠的、批判性洞洞察而从事自主的行动。

课程与教学论复习资料(简答题部分★)钟启泉、张华辽宁大学出版社年版第一章课程与教学研究的历史发展第一节课程研究的历史发展第二节教学研究的历史发展第三节课程与教学的涵义第四节课程与教学的关系一、选择:、课程与教学研究是教育研究中的基本核心领域。

、美国博比特《课程》、《怎样编制课程》以及查特斯《课程编制》是课程独立研究诞生标志。

、泰罗主义假设是:人受经济利益驱动,其特征是:效率取向、控制中心。

、博比特是科学化课程理论的奠基者,内容为教育本质、课程本质、课程开发方法(活动分析)。

、博比特:课程的本质:儿童准备完美的成人生活从事的活动及经验。

、活动分析:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的方法。

、博比特:课程目标即能力,是课程开发的基本依据,遵循效率原则。

由具体化和标准化的知识、技能、习惯、价值、态度、鉴赏力构成。

、贾德和桑代克确立“行为的—联结主义的学习观”,为“泰勒原理”奠定了心理学和方法论基础。

、泰勒:“现代评价和课程理论之父”,出版《成绩测验的编制》、《课程与教学的基本原理》,确立了“课程基本原理”和“评价原理”,统称为“泰勒原理”。

、泰勒原理形成于“八年研究”:年代经济大萧条,进步教育协会展开了旨在改革课程体制的实验研究,泰勒负责开发课程的一般程序和原理。

、泰勒原理的实质是对“技术兴趣”,“技术理性”的追求,创造性、学校实践的特殊性、教师和学习者的主体性被忽略。

、年末至年末,西方指向教育内容现代化的课程改革运动即“学科结构运动”。

诞生了“学术中心课程”。

、布鲁纳《教育过程》确立了“学科结构运动”的理论基础与行动纲领。

、学术中心课程是以专门的学术领域为核心开发的课程,由知识领域及其研究方法构成,其基本特征:学术性、专门性、结构性。

、施瓦布、费尼克斯认为学科结构是“实质结构”与“句法结构”的统一。

强调学术中心课程是课程现代化的最基本特征。

、学术课程吸收杜威·进步主义·经验课程因素,确立了“同时诚实地尊重学科本身的逻辑和儿童的心理逻辑”的课程价值观。

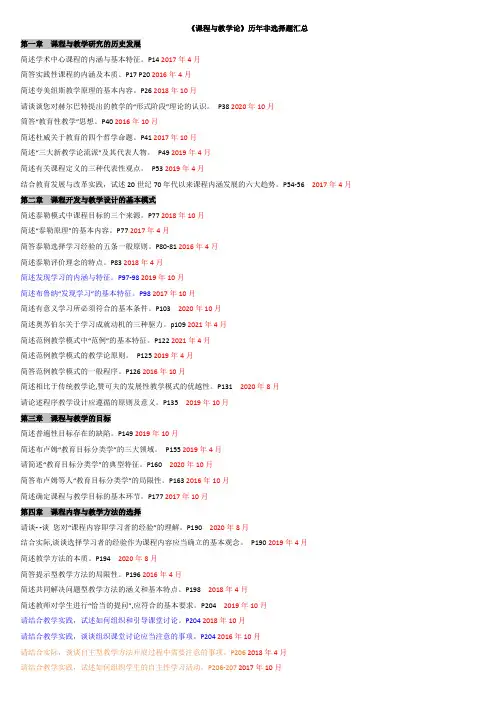

《课程与教学论》历年非选择题汇总第一章课程与教学研究的历史发展简述学术中心课程的内涵与基本特征。

P14 2017年4月简答实践性课程的内涵及本质。

P17 P20 2016年4月简述夸美纽斯教学原理的基本内容。

P26 2018年10月请谈谈您对赫尔巴特提出的教学的“形式阶段”理论的认识。

P38 2020年10月筒答“教育性教学”思想。

P40 2016年10月简述杜威关于教育的四个哲学命题。

P41 2017年10月简述“三大新教学论流派”及其代表人物。

P49 2019年4月简述有关课程定义的三种代表性观点。

P53 2019年4月结合教育发展与改革实践,试述20世纪70年代以来课程内涵发展的六大趋势。

P54-56 2017年4月第二章课程开发与教学设计的基本模式简述泰勒模式中课程目标的三个来源。

P77 2018年10月简述“泰勒原理”的基本内容。

P77 2017年4月简答泰勒选择学习经验的五条一般原则。

P80-81 2016年4月简述泰勒评价理念的特点。

P83 2018年4月简述发现学习的内涵与特征。

P97-98 2019年10月简述布鲁纳“发现学习”的基本特征。

P98 2017年10月简述有意义学习所必须符合的基本条件。

P103 2020年10月简述奥苏伯尔关于学习成就动机的三种驱力。

p109 2021年4月简述范例教学模式中“范例”的基本特征。

P122 2021年4月简述范例教学模式的教学论原则。

P125 2019年4月简答范例教学模式的一般程序。

P126 2016年10月简述相比于传统教学论,赞可夫的发展性教学模式的优越性。

P131 2020年8月请论述程序教学设计应遵循的原则及意义。

P135 2019年10月第三章课程与教学的目标简述普遍性目标存在的缺陷。

P149 2019年10月简述布卢姆“教育目标分类学”的三大领域。

P155 2019年4月请简述“教育目标分类学”的典型特征。

P160 2020年10月简答布卢姆等人“教育目标分类学”的局限性。

第一章课程与教学研究的历史发展一、本章复习建议:本章在历年考试中,处于比较重要的地位,建议学员全面掌握,重点复习。

从历年的真题来看,要练习的题型包括单项选择题、简答题。

二、本章重要知识点讲解第一节课程研究的历史发展1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一般认为这是课程作为独立研究领域诞生的标志。

★一、科学化课程开发理论的早期发展:博比特与查特斯的贡献截至20世纪20年代上半叶,课程这一研究领域才最先在美国比较完整地建立起来。

博比特与查特斯等人开启了“课程开发的科学化运动”,他们的课程因而被称为“科学化课程开发理论”。

(一)科学化课程开发理论诞生的社会背景(二)博比特的课程开发理论1. 教育的本质:教育为成人生活作准备;教育是促进儿童的活动与经验发展的过程;教育即生产。

2. 课程的本质:是儿童及青年为准备完美的成人生活而从事的一系列活动及由此取得的相应的经验。

3. 课程开发的方法—活动分析:是把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

★(三)查特斯的课程开发理论查特斯的课程开发理论与博比特极其相似,他把课程开发的方法称为“工作分析”,这与“活动分析”在基本精神上是完全相通的。

但是,“工作分析”主要指对人类的职业领域的分析,而“活动分析”范围更宽泛,不仅包括职业领域,还包括非职业领域。

★(四)博比特与查特斯的贡献与局限贡献:他们第一次把课程开发过程本身确认为一个独立研究领域,并将该领域研究的科学水平提升到时代所允许的程度。

他们提出了课程开发的一系列基本问题,这些问题长期以来是课程研究的基本问题。

局限:对儿童价值的忽视、背离教育本质而盲目运用“泰罗主义”管理模式。

二、科学化课程开发理论发展的里程碑:拉尔夫·泰勒的贡献1949年,泰勒出版的《课程与教学的基本原理》被誉为“现代课程理论的圣经”。

(一) “泰勒原理”的思想渊源(二) “泰勒原理”的实践基础“八年研究”是美国的“学校和学院关系协调委员会”展开的旨在改革课程体制(由每一所学校自行设计课程以满足其学生的需要)的长达8年(1934-1942)的实验研究。

课程与教学论课程名称:课程与教学论选用教材:张华著《课程与教学论》,上海教育出版社2000年版。

主讲教师:邓李梅,教育学硕士,副教授第一章课程与教学研究的历史【教学目标】1、理解课程发展的几个重要阶段及其各个阶段的主要代表人物、观点和贡献。

2、理解教学研究的几个重要阶段及其各个阶段的主要代表人物、观点和贡献。

3、掌握课程与教学的涵义和他们之间的关系。

【重点难点】理解和掌握课程发展的几个重要阶段的主要代表人物及其观点;掌握课程与教学的涵义和他们之间的关系。

【教学内容】一、前言二、课程研究的历史发展三、教学研究的历史发展四、课程与教学的涵义及其相互关系一、前言(一)课程与教学论的研究对象课程论:解决教育领域“教什么”的问题教学论:解决教育领域“怎么教”的问题(二)课程与教学论的学科性质和地位教育学领域的重要的基础学科和应用学科教育学领域的重要的二级分支学科二、课程研究的历史发展课程有一悠久的过去,但只有短暂的历史。

——坦纳(一)科学化课程理论的早期发展1、背景:美国的社会效率运动科学管理之父:泰罗《科学管理的原理》泰罗主义:人受经济利益的驱使,是可控制的;效率即科学;科学管理是为了提高生产效率,从而对人及其工作进行有效控制。

效率取向;控制中心;把人视为生产工具2、标志:1918年美国学者博比特出版第一本《课程》专著;1924年出版《怎样编制课程》,提出课程开发的活动分析法;1923年,美国教育学者查特斯出版《课程编制》。

3、博比特的课程开发理论(1)关于教育的本质第一,教育是为成人生活做准备;第二,教育是促进儿童的活动与经验的发展;第三,教育即生产。

(2)关于课程的本质课程是儿童及青年为准备完美的成人生活所从事的一系列活动及由此取得的相应的经验。

(3)课程开发的方法:活动分析法活动分析法:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法,再针对这些具体特定的活动来对受教育者进行相应的教育和培训。

第一,人类经验的分析(10大领域)第二,具体活动或具体工作的分析第三,课程目标的获得第四,课程目标的选择第五,教育计划的制定典型的行为主义理论色彩效率取向,控制中心早期课程理论工作者的贡献与局限:贡献:第一,把课程研究领域作为一个独立的领域来研究,具有开创性的贡献;第二,提出了课程开发领域的一些基本问题,为后续的研究提供了方向;局限:第一,忽视了儿童阶段存在的价值;第二,把教育视为生产,把儿童视为原料,这样的生产加工是背离教育的根本原则与宗旨的;第三,在课程开发的过程中,“见物不见人”。

课程与教学论第一章绪论第一节课程与教学论发展的简要历程•一、课程论的历史发展•“课程”一词在我国最早大约出现于唐代。

•课程作为一个正式的学术研究领域,在我国始于20世纪20年代初期。

•新中国成立后的很长一段时间内,我国都没有把课程作为教育学的一门分支学科来研究。

十一届三中全会以后,课程研究才真正引起我国教育理论界的重视。

•在西方,最早的课程可以追溯到公元前7世纪的古希腊。

斯巴达的“五项竞技”教育(即赛跑、跳跃、摔跤、掷铁饼和投标枪)。

雅典的和谐教育,提出了“算术、几何、天文、音乐”四门学科,加上智者派开设的“文法、修辞、辩证法”三科构成了西方教育史上沿用长达千年之久的“七艺”课程。

•中世纪,学校课程为基督教会所垄断。

直到文艺复兴,宗教垄断学校的局面才被打破,这一时期的课程已经蕴含了培养全面发展的人的理念。

•在西方较早使用“课程”这一术语的是捷克著名教育家夸美纽斯,提出了泛智论,即把一切事物交给一切人的理论。

之后,洛克、卢梭、裴斯泰洛齐等人对课程论的发展做出了重要贡献。

•赫尔巴特在前人的基础上,以心理学说为依据,提出了较为完整的课程理论。

•杜威通过系统的理论研究和实践探索,完整地确立起了经验自然主义的课程范式。

杜威主张应从儿童出发来设置课程,儿童的生活和需要是课程的出发点。

他提出了以经验为本质的课程观。

从知识本位到经验本位,在课程论发展史上是一个重大的进步。

•一般认为,1918年美国著名教育学者博比特出版的《课程》一书,是人类历史上第一本课程理论专著。

•拉尔夫·泰勒的《课程与教学的基本原理》(1949),该书被誉为“现代课程理论的圣经”。

•该书所阐释的课程与教学的基本原理,又称泰勒原理。

§“泰勒原理”的内容泰勒的课程理论是围绕四个基本问题展开的:(1)学生应该达到哪些教育目标?(目标)(2)提供哪些教育经验去达到这些目标?(设计)(3)如何有效地组织这些教育经验?(范围与序列)(4)如何判断这些目标实现与否?(评价)其中“学生应该达到哪些教育目标”是首要问题。

自考00467 《课程与教学论》第一章课程与教学研究的历史发展1.[单选]1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一般认为这是课程作为独立研究领域诞生的标志。

2.[单选]科学化课程开发理论诞生的社会背景是20世纪初美国发生的“社会效率运动”。

3.[单选]博比特的科学化课程开发方法可总称为“活动分析”。

4.[简答]博比特认为课程开发的过程。

博比特认为课程开发的具体过程包括如下5个步骤:第一,人类经验的分析。

第二,具体活动或具体工作的分析。

第三,课程目标的获得。

第四,课程目标的选择。

第五,教育计划的制定。

5.[简答]查特斯的课程开发理论与博比特的区别。

尽管查特斯的课程开发理论与博比特的极其相似,但二者还是存在一些细微区别:(1)查特斯把理想视为课程的有机构成。

他指出:“课程是由理想和活动这两者构成的。

”理想不能从现实的人类活动中直接分析出来,理想是对现实的超越。

而博比特则把活动和经验作为课程的组成部分。

(2)查特斯强调系统知识。

查特斯认为学习者应认识到知识对生活的意义而追求知识,他主张通过对人类生活的分析以确定学科的哪些要素是最重要的,并将这些要素纳入课程之中。

博比特则更强调人类从事活动所需的经验与能力。

(3)查特斯把课程开发的方法称为“工作分析”。

“工作分析”与“活动分析”在基本精神上是完全相通的,不过“工作分析”主要是指对人类的职业领域的分析,而“活动分析”要来得宽泛,它不仅包括职业领域,还包括非职业领域。

6.[单选]拉尔夫·泰勒,是现代课程理论的重要奠基者,是科学化课程开发理论的集大成者。

因而被誉为“现代评价理论之父”、“现代课程理论之父”。

7.[单选]泰勒的《课程与教学的基本原理》被誉为“现代课程理论的圣经”8.[单选]泰勒在20世纪80年代初期曾指出,“泰勒原理”“是作为特定环境条件下的产物而形成的,并且是为了给处理这类情境提供一种可靠而井然的程序”。

这里的“特定环境条件”主要是指“八年研究”。

第二节课程与教学研究的历史发展一。

课程研究的历史发展(一)课程研究的阶段及特点1.前科学时期的课程及其研究特点(1)前科学时期的课程的形成前科学时期,即课程研究的原始萌芽时期,指古代社会的课程及其研究,包含原始社会,奴隶社会与封建社会3种社会形态的课程及其研究。

(2)前科学时期的课程研究特点p10前科学时期的课程研究出于孕育于萌发阶段,并没有科学的概念及系统的理论体系。

一些课程研究思想都交织在哲学,伦理与政治等的论述中,特别是容人对教育目的,内容等的思考之中,没有专门,的术语,概念,体系,著作,论述,更谈不上对课程的目标,结构,内容,评价等问题的专门研究,与课程研究相关的论述,仅仅停留在描述,规定或记载上,而并没有把“课程作为专门研究对象,而且也没有对课程的推理,论证及构成课程要素的内部规律的认识与把握。

2.课程研究的系统理论时期(1)系统理论时期的学校课程变革(13世纪末到20世纪初)文艺复兴后,自然科学在同宗教的斗争中迅速发展起来,在学校课程中占据了应有的位置百科全书式的课程主张及课程编排的文理学科趋向统一,---------自然与人文的学科随着新人文学科,如现代国语,历史,公民,地理等的出现,其他一些学科也逐渐受到重视并被采用倒课程体系之中,如体育,艺术学科等。

--------学科的数目在增加(2)系统理论时期的课程研究特点p11这一时期的课程理论研究已基本构成,并表现在教育学的各科理论研究中。

课程研究的理论体系正为专门化的课程研究积极的准备。

----------这时已经出现专门的学科了3.课程研究的专门学科时期课程论独立体系的建立,标志着课程这门学科的诞生。

----------?怎样才算是独立体系呢?将它作为一门专门学科?1918年,美国著名的教育学者博比特出版的《课程》一书,被认为是第一本专门讨论课程的著作,也是课程成为一个独立研究领域的标志。

20世纪30年代至40年代,美国著名教育学者,课程理论专家拉尔夫。