《医疗机构临床用血管理办法 》及输血相关法律法规解读

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:47

医疗机构临床用血管理办法一、引言医疗机构临床用血管理办法是为了规范和统一医疗机构在临床应用血液及其制品过程中的行为,保障患者用血的安全和有效性而制定的。

二、适用范围本办法适用于各类医疗机构在临床工作中使用血液及其制品的管理。

三、患者用血需求评估1. 医疗机构应建立患者用血需求评估机制,综合考虑患者的病情、病史、实验室检查结果等因素,确保合理有效地确定患者是否需要输血。

2. 患者用血需求评估过程中,医疗机构应遵循血液库存管理的原则,优先考虑手术、紧急抢救等需要输血的患者。

四、血液及其制品的贮存和管理1. 医疗机构应设立血液库房,符合卫生要求,确保血液及其制品的质量和安全。

2. 血液及其制品的贮存应按照相应的规范和标准进行,确保血液的保存和稳定。

3. 医疗机构应建立完善的血液管理信息系统,实现对血液及其制品的追溯管理。

五、血液输血操作规范1. 在执行输血操作前,医疗机构应与患者进行充分沟通,解释输血的目的、风险和可能的不良反应,获得患者的知情同意书。

2. 执行输血操作的医务人员应按照规范操作,确保输血的安全和有效性。

3. 输血监测过程中,医务人员需要对患者的输血效果、不良反应等进行及时记录和汇报。

六、对血液及其制品的质量控制1. 医疗机构应建立血液质控小组,负责制订质控方案、组织实施和监督血液质量的管理,确保血液及其制品的质量稳定。

2. 对血液及其制品的质量控制包括采血和制备过程的质量控制以及发放和输血前的质量检验等。

七、不良事件的管理1. 医疗机构应建立不良事件报告和处理机制,对输血过程中发生的不良事件进行及时记录和汇报。

2. 不良事件的管理包括分析原因、采取相应措施避免类似事件再次发生,并及时向患者家属解释并赔偿。

八、责任与处罚1. 医疗机构应建立血液管理工作岗位,明确责任和职责,并加强培训和考核机制,确保医务人员具备相应的专业知识和技能。

2. 对不按规定执行管理办法的医疗机构或医务人员,将依法给予相应的纪律处分。

输血相关法律、法规、规范输血相关法律、法规、规范1.输血相关法律概述1.1 法律的定义和作用1.2 输血相关法律的重要性2.受血者权益保障法律2.1 法律适用范围2.2 受血者的权益保障措施2.3 受血者补偿与赔偿规定3.输血安全管理法规3.1 输血设施与人员管理法规3.2 输血器材使用与管理法规3.3 输血质量控制法规4.输血相关规范和指南4.1 输血实施指南4.2 输血前后护理规范4.3 输血风险评估和安全措施指南5.预防输血相关疾病的法律法规5.1 单位和个人的责任与义务5.2 疾病检测与筛查法规5.3 疾病记录与报告法规6.输血捐献法律法规6.1 输血捐献者权益保障法规6.2 血液供应管理法规6.3 输血捐献者相关法规7.其他相关法律法规7.1 卫生行政管理法规7.2 医疗纠纷处理法规7.3 损害赔偿法规本文档涉及附件:附件1:受血者权益保障法律全文附件2:输血安全管理法规合集附件3:输血相关规范和指南摘要附件4:预防输血相关疾病的法律法规汇总附件5:输血捐献法律法规详细条文附件6:其他相关法律法规补充文件本文所涉及的法律名词及注释:1.受血者权益保障法律:指保护受血者的合法权益和利益的相关法律法规。

2.输血安全管理法规:指管理和规范输血安全的相关法规和规定。

3.输血相关规范和指南:包括各种针对输血操作和管理的技术规范和指南文件。

4.预防输血相关疾病的法律法规:指预防和控制与输血相关的疾病传播和感染的法律法规。

5.输血捐献法律法规:涉及血液捐献、供应和管理的相关法规和规定。

6.卫生行政管理法规:管理全国卫生行政工作的法律法规。

7.医疗纠纷处理法规:处理医疗纠纷的相关法律法规。

8.损害赔偿法规:涉及医疗损害赔偿的法律法规。

临床输血法律与法规在医疗领域中,临床输血是一项至关重要的治疗手段,它能够挽救生命、改善健康状况。

然而,为了确保输血的安全、有效和合法,一系列的法律与法规应运而生。

这些法律与法规不仅规范了输血的流程和操作,还保障了患者的权益以及医疗工作者的职责和义务。

首先,我们要明确临床输血法律与法规的重要性。

输血涉及到血液的采集、检测、储存、运输以及输注等多个环节,如果其中任何一个环节出现问题,都可能导致严重的后果,如感染疾病、输血反应甚至死亡。

因此,法律与法规的存在就是为了对这些环节进行严格的规范和监管,以最大程度地降低风险。

在血液采集方面,法律规定了采血机构的资质、采血人员的培训和资格要求,以及采血的程序和方法。

采血机构必须获得相关的许可和认证,确保其具备符合标准的设备和环境。

采血人员要经过专业的培训,熟悉采血的操作规程和注意事项。

同时,采血过程必须遵循严格的无菌原则,以防止血液受到污染。

血液检测是保障输血安全的关键环节。

法律要求对采集的血液进行一系列的检测,包括血型鉴定、传染病筛查(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)以及其他相关的检测项目。

只有检测合格的血液才能用于临床输血。

检测机构必须具备相应的检测能力和质量控制体系,确保检测结果的准确性和可靠性。

血液的储存和运输也有明确的法律规定。

血液需要在特定的温度和条件下储存,以保持其质量和活性。

运输过程中要保证血液的温度稳定、不受震荡和污染。

对于血液的库存管理,法律要求建立完善的记录和追踪系统,以便及时掌握血液的库存情况和流向。

在临床输血环节,医生必须根据患者的病情和输血指征来决定是否输血以及输血量。

输血前要进行严格的核对,包括患者的身份、血型、输血申请单等信息。

同时,医生还要向患者或其家属告知输血的风险和益处,并获得其知情同意。

除了规范输血的流程和操作,临床输血法律与法规还明确了各方的责任和义务。

医疗机构要建立健全的输血管理制度,对输血工作进行监督和管理。

医务人员要严格遵守法律法规和操作规程,如因违规操作导致患者损害,将承担相应的法律责任。

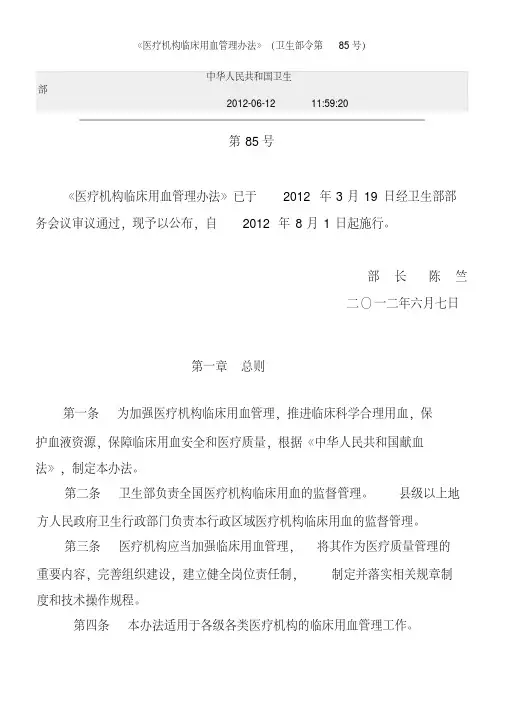

《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号)中华人民共和国卫生部2012-06-12 11:59:20第85号《医疗机构临床用血管理办法》已于2012年3月19日经卫生部部务会议审议通过,现予以公布,自2012年8月1日起施行。

部长陈竺二〇一二年六月七日第一章总则第一条为加强医疗机构临床用血管理,推进临床科学合理用血,保护血液资源,保障临床用血安全和医疗质量,根据《中华人民共和国献血法》,制定本办法。

第二条卫生部负责全国医疗机构临床用血的监督管理。

县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理。

第三条医疗机构应当加强临床用血管理,将其作为医疗质量管理的重要内容,完善组织建设,建立健全岗位责任制,制定并落实相关规章制度和技术操作规程。

第四条本办法适用于各级各类医疗机构的临床用血管理工作。

第二章组织与职责第五条卫生部成立临床用血专家委员会,其主要职责是:(一)协助制订国家临床用血相关制度、技术规范和标准;(二)协助指导全国临床用血管理和质量评价工作,促进提高临床合理用血水平;(三)协助临床用血重大安全事件的调查分析,提出处理意见;(四)承担卫生部交办的有关临床用血管理的其他任务。

卫生部建立协调机制,做好临床用血管理工作,提高临床合理用血水平,保证输血治疗质量。

第六条各省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门成立省级临床用血质量控制中心,负责辖区内医疗机构临床用血管理的指导、评价和培训等工作。

第七条医疗机构应当加强组织管理,明确岗位职责,健全管理制度。

医疗机构法定代表人为临床用血管理第一责任人。

第八条二级以上医院和妇幼保健院应当设立临床用血管理委员会,负责本机构临床合理用血管理工作。

主任委员由院长或者分管医疗的副院长担任,成员由医务部门、输血科、麻醉科、开展输血治疗的主要临床科室、护理部门、手术室等部门负责人组成。

医务、输血部门共同负责临床合理用血日常管理工作。

其他医疗机构应当设立临床用血管理工作组,并指定专(兼)职人员负责日常管理工作。

临床输血法律与法规临床输血法律与法规引言临床输血是一种常见的医疗行为,它在救治创伤和手术、治疗贫血以及维持血液功能等方面发挥着重要作用。

然而,由于涉及到人体血液,输血行为具有一定的风险和特殊性,需要在法律和法规的指导下进行。

本文将介绍与临床输血相关的法律与法规,以确保输血行为的合法性和安全性。

血液管理法血液管理法是我国目前用以管理血液及其制品的主要法律法规,在血液管理中起到重要的法律依据作用。

该法于2005年颁布,涵盖了血液采集、储存、检测、分配和使用等方面的规定。

血液采集根据血液管理法的规定,任何单位和个人只有获得血液采集资质才能进行血液采集。

血液采集资质的获得需要符合相关的法律法规,并经过血液管理机构的批准。

此外,血液采集还需遵守医疗废弃物管理的相关要求,确保废弃物的合理处理。

血液储存和检测血液储存和检测是确保输血安全的重要环节。

血液管理法规定了血液储藏室的规范要求,包括温度控制、物品分类和储存期限等。

此外,血液必须进行相关的检测,以确保血液的质量符合相应的标准。

只有通过检测合格的血液才能用于输血。

血液分配和使用血液的分配和使用需要遵守相关的法律法规。

血液管理法规定了血液的分发机构应当按照临床用血的需要,确保供应合理、有序。

输血的使用必须符合临床适应证,不得进行过度使用或滥用。

同时,在血液使用过程中,还要确保血液的追溯和记录,以便在需要时能够追查输血过程中的责任。

临床输血的知情同意临床输血涉及到患者的身体权益,因此需要患者在明确知情的情况下进行同意。

根据我国法律的规定,患者必须在接受输血前签署知情同意书,明确了解输血的目的、可能的风险和预期效果等信息,并自愿接受输血治疗。

临床输血的风险和责任临床输血是一项高风险的医疗行为,可能伴随着输血不匹配、感染传播、输血反应等风险。

因此,在临床输血过程中,医务人员需要严格遵守法律法规,确保输血的安全与有效。

输血不匹配输血不匹配是指受血者和供血者之间的血型不相符合,可能导致严重的输血反应,甚至危及生命。

医疗机构临床用血管理办法一、总则《医疗机构临床用血管理办法》(以下简称“本办法”)以适当规范临床用血管理为目的,促进用血工作的规范化、科学化、规范化,切实保障患者用血安全和医疗质量,防止医疗纠纷和事故发生。

二、用血范围适用本办法的用血范围:包括血液制品、自体血回输、溶血性疾病的处理。

三、用血审批管理(一)申请用血程序1、医疗机构应建立健全血液使用启示单、输血申请单、用血目的说明和同意知情书等相关用血管理文件。

2、患者或其家属应填写《用血知情同意书》,并经医师解释后得到患者口头或签名同意。

3、患者的临床资料和实验室检查结果等应详细记录,并应与患者的应用情况一并存入病历中。

(二)血型鉴定和交叉试验用血前必须进行血型鉴定和血清交叉试验。

血型鉴定和血清交叉试验的具体操作步骤应符合国家有关标准和规范,必须由经过培训的专业技术人员操作,确保结果准确。

(三)血液制品的选择及应用1、用血时应根据患者实际需要和患者的血型、抗原抗体情况选择血液制品。

对于新鲜冰冻血浆等应根据患者病情及临床需要选择,并应限制用量和用时间。

2、红细胞悬液、血小板等血液制品应在室温下保存,并应用于规定时间内,超过有效期禁止使用。

3、对于输血反应疑似或确诊的患者,应立即停止输血,并按照医疗机构治疗方案停止用血。

医疗机构应将停止用血和后续处理情况如实记录在患者的病历中,并及时汇报给上级主管部门。

(四)自体输血自体输血应考虑到医疗治疗的具体情况和患者的实际需求,同时患者应充分了解自体输血的相关知识和风险,并通过知情同意书确认自愿接受。

(五)医用血液制品存放医疗机构应确保医用血液制品的储存与运输符合国家有关规定和医疗机构自己的质量标准,确保质量的稳定和有效性。

四、医疗事故及处理对于医疗机构产生的输血相关医疗事故,医疗机构和相关责任方应按照国家法律、行政法规和相关规定履行各自的法律责任。

五、监督检查法律法规和行政机关授权的监督部门有权对医疗机构的血液管理情况进行监督检查,医疗机构应积极配合检查,接受检查的组织和管理。

医疗机构临床用血管理办法及临床输血技术规范精编一、引言随着医疗技术的不断发展和人们对健康的重视,临床输血作为一种重要的治疗手段,在医疗机构中得到了广泛应用。

为了确保血液的安全性、有效性和合理性,医疗机构需要制定并严格执行临床用血管理办法,并遵守临床输血技术规范。

本文旨在对医疗机构临床用血管理办法及临床输血技术规范进行精编,以提高临床用血的质量和安全性。

二、临床用血管理办法(一)临床用血申请和审批程序1. 临床用血申请的途径:医务人员应按照规定的程序和要求,通过临床血库提交用血申请。

申请内容应包括患者基本信息、病情描述、用血指征和输血量等。

2. 临床用血审批的程序:临床血库应设立专门的用血审批小组,对提交的用血申请进行审核。

审批的依据应包括患者的临床诊断、实验室检查结果以及国家相关规定等。

(二)血液采集和储存管理1. 血液采集的标准和操作流程:血液采集应严格按照国家相关规定和操作规程进行,确保捐献者和受血者的安全。

采血前应做好充分的准备工作,采用无菌技术进行采集,并确保采血针和采血袋的一致性和质量。

2. 血液储存管理的要求:血液在采集后应按照规定的温度和湿度进行储存,确保其质量和有效性。

储存过程中需要进行记录、监测和报告,及时发现和处理可能存在的问题。

(三)输血前的患者评估和血液检测1. 患者的评估要求:在进行输血前,医务人员需要对受血者进行全面的评估,包括身体状况、病史、实验室检查结果等。

评估结果应作为决定是否进行输血的重要依据。

2. 输血前的血液检测:为确保输血的安全性,需要对输血血液进行各项必要的检测,包括血型鉴定、血液传染病筛查等。

血液检测的结果应及时、准确地报告,并在输血前进行确认。

三、临床输血技术规范(一)输血前的准备工作1. 输血手术间的准备:输血手术间应设置合适的环境和设备,包括适宜的温度、湿度和照明等,以及输血所需的输液泵、输液管和输血设备等。

2. 输血器材的准备:医务人员需要确保输血所用的器材和材料符合规范要求,且无过期、损坏等质量问题。

医疗机构临床用血管理办法第一章总则为了规范医疗机构对临床用血的管理,保障患者的生命安全和健康,提高血液资源的利用效率,制定本办法。

第二章血液资源的管理第一节血液采集和储存1. 医疗机构应当建立完善的血液采集和储存管理制度,确保采血操作符合规范和操作流程,采用无菌技术进行采血。

2. 血液应当按照不同类型进行分类、标识和储存,确保血液资源的有效管理和使用。

常规血液应当按照血型和配型分别储存,以满足患者的特殊需求。

第二节供血者的管理1. 医疗机构应当建立供血者管理制度,明确供血者的资格条件和审核流程。

供血者应当经过身体健康检查,并满足相应的血液指标才能成为合格的供血者。

2. 接受输血的患者应当经过血型和配型的匹配,并进行适当的血液卫生检测,确保输血的安全性和有效性。

第三节用血的管理1. 医疗机构应当根据患者的具体情况和需要,合理选择和使用血液。

在应用血液时,应当严格按照医疗机构的相关规定和操作流程进行操作,确保用血的安全性和有效性。

2. 对于输血过程中出现的异常情况,医疗机构应当及时采取相应的措施进行处理,防止患者出现不良反应和并发症。

第三章质量管理第一节质量控制1. 医疗机构应当建立血液质量管理制度,对血液采集、储存、配型、输血等环节进行监控和质量控制,确保整个过程的合规性和安全性。

2. 根据相关法律法规和国家标准,医疗机构应当定期进行血液质量的检测和评估,及时发现和解决质量问题,保障患者用血的安全。

第二节不良事件报告和处理1. 医疗机构应当建立不良事件报告和处理制度,对于任何与用血相关的不良事件都应当及时报告,并采取有效的措施进行调查和处理。

2. 对于发生的不良事件,医疗机构应当进行全面的分析和评估,并及时采取改进措施,防止类似事件再次发生。

第四章监督与处罚第一节监督机构和职责1. 卫生行政部门应当对医疗机构的临床用血管理进行监督和指导,确保医疗机构的用血操作符合规范和法律法规的要求。

2. 监督机构应当定期对医疗机构的用血管理进行检查和评估,发现问题及时督促医疗机构进行整改。

医疗机构临床用血管理方法

我们经常能在电视里看到某人出车祸后,昏迷,大量出血,医嘱输血输液,那么,关于临床用血的相关法律法规,大家了解多少呢?我们一起来学习吧。

1.医疗机构接收血站发送的血液后,应当对血袋标签进行核对。

符合国家有关标准和要求的血液入库,做好登记;并按不同品种、血型和采血日期(或有效期),分别有序存放于专用储藏设施内。

血袋标签核对的主要内容是:

(1)血站的名称;

(2)献血编号或者条形码、血型;

(3)血液品种;

(4)采血日期及时间或者制备日期及时间;

(5)有效期及时间;

(6)储存条件。

禁止将血袋标签不合格的血液入库。

2.医疗机构的储血设施应当保证运行有效,全血、红细胞的储藏温度应当控制在2~6℃,血小板的储藏温度应当控制在20~24℃。

储血保管人员应当做好血液储藏温度的24小时监测记录。

3.医疗机构应当建立临床用血申请管理制度。

(1)同一患者一天申请备血量少于800毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,上级医师核准签发后,方可备血。

(2)同一患者一天申请备血量在800毫升至1600毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,经上级医师审核,科室主任核准签发后,方可备血。

(3)同一患者一天申请备血量达到或超过1600毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出中请,科室主任核准签发后,报医务部门批准,方可备血。

以上就是今天的内容,在事业单位的考试过程中出的相关知识点

会较为细致,希望大家对于相关数字、部门名称、人员职务以及具体规定做好记忆。

祝大家考试成功!。