高一语文期末联考试卷

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:12

安徽省高一上学期期末联考语文试题及答案解析注意事项:1.本试卷总分为150分,语文考试总时间为150分钟;2.本试卷包括“试题卷”和“答题卷”,请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题无效;3.考生作答时,请将自己的姓名、准考证号填写在答题卷的相应位置。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面文字,完成1—5题。

材料一:社会调查是伴随着社会学学科的产生而发展的。

20世纪20年代,第一批留学欧美的社会学学者回到国内,在建立中国社会学学科的同时,他们大力推动社会调查的发展,从北平人力车夫调查、居民生活费调查,到定县社会调查等,掀起了一场引人瞩目的“社会调查运动”。

在此基础上,以燕京大学社会学系为主力的学者提出“社会学中国化”的主张,引进英国文化人类学、美国芝加哥人文生态学方法,与中国国情相结合,建立了“社区研究”的基本框架。

与“社会调查运动”相比,“社区研究”在理论和方法上更进一步,主张选择一些相对固定的社区作为研究的基本单位,对其进行全方位的和历史的研究,这有利于深入全面地认识社会的本质。

20世纪三四十年代,学者们在华北和西南地区开辟了多个社区研究的田野地点,产生了以《江村经济》《云南三村》为代表的社区研究的典范作品,并在此基础上形成了如费孝通《乡土中国》这样的理论著作,深刻把握和概括了中国乡土社会的本质。

改革开放以后,社会学在费孝通等人的主持下得以恢复。

在重建过程中,费孝通大力倡行社会调查的研究方法,我们通常也将其称为田野调查,是对“社区研究”方法的拓展。

费孝通身先士卒,足迹遍布大江南北。

在他的影响下,中国社会学学科始终以“从实求知”作为学科准则,走出了一条紧贴中国社会现实、反映中国发展经验的中国社会学道路。

“从实求知”是费孝通对社区研究和田野调查方法的概括,其中蕴含了深刻的社会研究的理论和方法论问题,主要是如何通过调查实践来处理理论和经验之间的关系,达到对社会现实客观而深刻的认识。

部分中学高一下学期期末联考语文试卷(含答案)榆林市部分中学2023-2024学年高一下学期期末联考语文试卷满分:150分考试时间:150分钟注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(37分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,21分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:与以前直接、显性的表现方式相比,“娱乐包装"下的软性历史虚无主义往往从人们休闲娱乐、放松身心的精神需求入手,善于把虚无历史的意象和观点掩藏于形形色色、熙熙攘攘的娱乐信息之中,让人们在兴奋愉悦的状态中悄然接受。

这种类型的历史虚无主义,究其根源错综复杂,观其后果危害严重。

第一,在“过度娱乐”中消弭历史认知。

现代社会生活节奏快、压力大,人们缓解疲劳、放松身心的需求在商业化浪潮的裹挟下与享乐主义、消费主义交汇碰撞,催生了“泛娱乐化"现象。

软性历史虚无主义搭载“大众娱乐”的潮流虚无历史,看似是以肤浅、低劣的“包袱笑料"和“鸡汤软文”等搔人们精神需求的“痒处”,实则是在欢闹的掩盖下将错误的历史观念无声无息地渗透到人们的思想中,久而久之形成一种累加式的心理暗示和成见。

当这种对历史认知的淡化和虚无变得“见怪不怪”“习以为常"时,其结果必然是扰乱了追求崇高、坚守意义的历史思考,模糊了“我们是谁”“我们从哪来"的历史记忆。

第二,在“方位迷失”中瓦解主流价值。

软性历史虚无主义之所以能够有机可乘,很大程度上源自文化生产者和消费者双方精神方位的迷失。

一方面,部分文艺界和媒体从业人员的人文修养和政治素养不够,缺乏应有的文化格调和立场导向意识,容易模糊真善美的价值标准;另一方面,部分受众群体图消遣、求快活,更愿意通过肤浅、低俗的娱乐方式宣泄压力、消磨时间,这为低级无趣的文化产品打开了“消费市场”,也为历史虚无主义的渗透传播提供了“便利条件”。

一、选择题1. 下列词语中,字形、字音完全正确的一项是()A. 恣意(zì yì)纤尘不染(xiān chén bù rǎn)B. 炽热(chì rè)美轮美奂(měi lún měi huàn)C. 炽烈(chì liè)纷至沓来(fēn zhì tà lái)D. 恣肆(zì sì)恣睢(zì suī)答案:B2. 下列句子中,没有语病的一项是()A. 随着我国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,城乡差距也在逐步缩小。

B. 在这次比赛中,他充分发挥了自己的水平,得到了大家的认可。

C. 为了提高学生的综合素质,学校将举办一系列丰富多彩的活动。

D. 这本书对于我来说,既是一部文学巨著,也是一部哲学著作。

答案:C3. 下列词语中,不属于同义词的一项是()A. 沉着B. 冷静C. 镇定D. 淡定答案:D4. 下列句子中,使用比喻修辞手法的一项是()A. 他对未来的生活充满了信心。

B. 那个孩子像一朵盛开的花朵。

C. 她的笑声像银铃一样清脆。

D. 这本书的内容非常丰富。

答案:C5. 下列词语中,形近音近字完全正确的一项是()A. 欺哄欺骗欺诈B. 调整调整调整C. 招呼招致招唤D. 熄灭熄灭熄灭答案:A二、填空题1. 《离骚》的作者是(),这首诗被称为“楚辞”的代表作。

答案:屈原2. 《红楼梦》是我国古典小说四大名著之一,它的作者是()。

答案:曹雪芹3. 《庐山谣》是唐代诗人()的作品,其中“白日依山尽,黄河入海流”是这首诗的千古名句。

答案:王之涣4. 《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮的一篇著名文章,其中“鞠躬尽瘁,死而后已”是这篇文章的精髓。

答案:诸葛亮5. 《沁园春·雪》是毛泽东主席的作品,其中“北国风光,千里冰封,万里雪飘”描绘了一幅壮丽的北国雪景。

山东省高一上学期期末联考语文试卷及参考答案学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________一、现代文阅读(35 分)(一) 现代文阅读Ⅰ (本题共5 小题, 19分)阅读下面的文字,完成1~5 题。

就中国古代诗歌史而言,盛唐既是时段分期概念,也是由审美特质、体制艺术、代表作家等共同构成的诗学型范的概念。

特别是经过宋元明清论者的阐发,盛唐逐渐凸显为诗歌史的黄金时代,盛唐之“盛”也具有了诗史价值判断的涵义。

作为分期概念的盛唐,由宋代严羽较早提出,至明代高棅基本论定。

严羽论诗推崇“盛唐”,又说“不作开元、天宝以下人物”,可知他心中的盛唐主要指开元、天宝诗坛。

此后学者言及盛唐,基本重在开元、天宝,只是对盛唐的上限和下限的看法稍有出入。

到高棅编选《唐诗品汇》时,详细选定开元至大历初八十六人为盛唐,更加标举开元、天宝为“盛唐之盛者”。

高棅对盛唐分期的看法,相对客观,也在后世产生了较大影响。

现当代学者论定盛唐所涵盖的范围,基本不出高棅的结论,而对盛唐分期的歧见也主要针对的是安史之乱后至大历初的归属问题。

一方面如郭预衡、余恕诚仍然主张自开元至大历前划为盛唐。

另一方面,从胡适到林庚、袁行霈,都主要把开元、天宝作为盛唐,并将天宝末至大历视为盛唐诗向中唐诗的过渡。

后一种观点已经成为当前学界的主流。

在唐代历史上,政治社会之“盛”与诗歌创作之“盛”,这二者的时限有所重合而又不完全吻合。

盛唐分期概念的分歧,正体现了后世对文学艺术与社会时代之关系的思考。

盛唐诗学型范到底由哪些作家来体现,这是一个关键的论题。

历代学者对盛唐诗歌典范的总结,实际也是基于他们对盛唐的代表性作家作品的认识。

严羽推崇李白、杜甫,同时又称赏王维、孟浩然、高适、岑参。

我们今天一般说到盛唐诗人,首先就离不开这六家,其代表性和经典性是毋庸置疑的。

元明以降学者则带入辨体的细腻视角,为我们勾画出其时诗体大备、时人各有专擅的盛唐风貌。

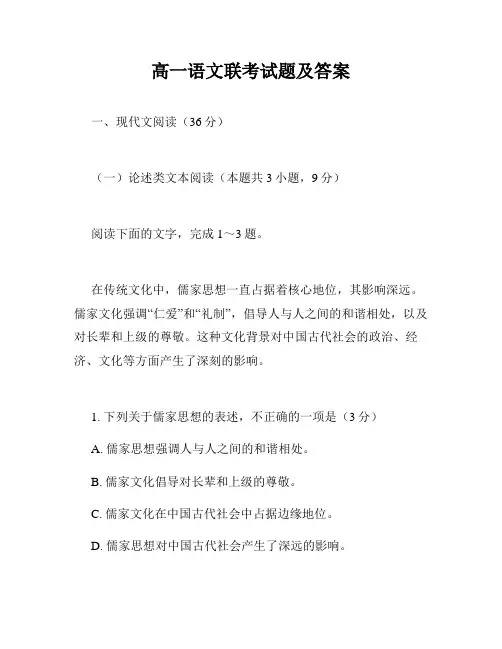

高一语文联考试题及答案一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

在传统文化中,儒家思想一直占据着核心地位,其影响深远。

儒家文化强调“仁爱”和“礼制”,倡导人与人之间的和谐相处,以及对长辈和上级的尊敬。

这种文化背景对中国古代社会的政治、经济、文化等方面产生了深刻的影响。

1. 下列关于儒家思想的表述,不正确的一项是(3分)A. 儒家思想强调人与人之间的和谐相处。

B. 儒家文化倡导对长辈和上级的尊敬。

C. 儒家文化在中国古代社会中占据边缘地位。

D. 儒家思想对中国古代社会产生了深远的影响。

2. 根据文本,儒家文化对中国古代社会产生了哪些方面的影响?(3分)答:儒家文化对中国古代社会的政治、经济、文化等方面产生了深刻的影响。

3. 儒家思想中的“仁爱”和“礼制”分别指什么?(3分)答:儒家思想中的“仁爱”指的是人与人之间的和谐相处,而“礼制”则是指对长辈和上级的尊敬。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)阅读下面的文字,完成4~6题。

《荷塘月色》是朱自清的一篇散文,描绘了作者在夏夜漫步荷塘边,感受荷塘月色之美的情景。

文章通过对荷塘月色的细腻描写,展现了作者对自然美景的热爱和对生活的感悟。

4. 文章中作者漫步荷塘时,心情是怎样的?(5分)答:作者在漫步荷塘时,心情是宁静而愉悦的。

通过对荷塘月色的细腻描写,作者表达了对自然美景的热爱和对生活的感悟。

5. 文章中荷塘月色的描写,体现了作者怎样的情感?(5分)答:荷塘月色的描写体现了作者对自然美景的热爱和对生活的感悟。

通过对荷塘月色的细腻描绘,作者传达了一种宁静、和谐的情感。

6. 文章中“荷塘月色”的象征意义是什么?(5分)答:“荷塘月色”在文章中象征着作者对美好生活的向往和对自然美景的热爱。

它不仅是自然景色的描绘,也是作者情感的寄托。

(三)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)阅读下面的文字,完成7~9题。

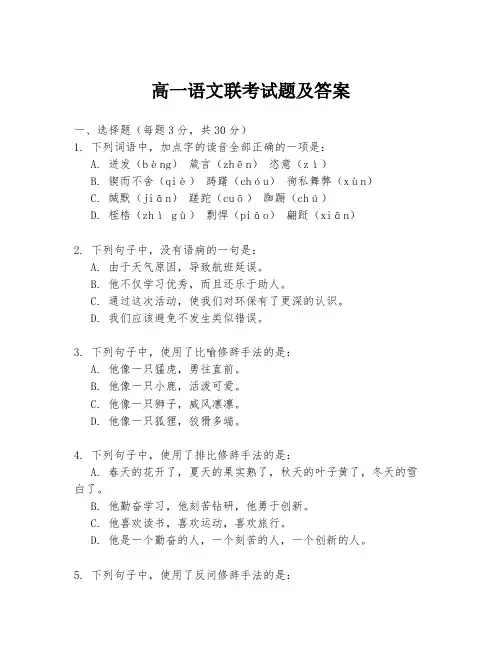

高一语文联考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是:A. 迸发(bèng)箴言(zhēn)恣意(zì)B. 锲而不舍(qiè)踌躇(chóu)徇私舞弊(xùn)C. 缄默(jiān)蹉跎(cuō)踟蹰(chú)D. 桎梏(zhì gù)剽悍(piāo)翩跹(xiān)2. 下列句子中,没有语病的一句是:A. 由于天气原因,导致航班延误。

B. 他不仅学习优秀,而且还乐于助人。

C. 通过这次活动,使我们对环保有了更深的认识。

D. 我们应该避免不发生类似错误。

3. 下列句子中,使用了比喻修辞手法的是:A. 他像一只猛虎,勇往直前。

B. 他像一只小鹿,活泼可爱。

C. 他像一只狮子,威风凛凛。

D. 他像一只狐狸,狡猾多端。

4. 下列句子中,使用了排比修辞手法的是:A. 春天的花开了,夏天的果实熟了,秋天的叶子黄了,冬天的雪白了。

B. 他勤奋学习,他刻苦钻研,他勇于创新。

C. 他喜欢读书,喜欢运动,喜欢旅行。

D. 他是一个勤奋的人,一个刻苦的人,一个创新的人。

5. 下列句子中,使用了反问修辞手法的是:A. 难道我们不应该珍惜时间吗?B. 我们应该珍惜时间。

C. 我们不应该浪费时间。

D. 我们怎么能不珍惜时间呢?6. 下列句子中,使用了设问修辞手法的是:A. 我们为什么要学习语文?因为语文是基础学科。

B. 语文是基础学科,我们为什么要学习它?C. 语文是基础学科,我们为什么不应该学习它?D. 我们为什么要学习语文?7. 下列句子中,使用了夸张修辞手法的是:A. 他跑得像风一样快。

B. 他跑得很快。

C. 他跑得像箭一样快。

D. 他跑得像闪电一样快。

8. 下列句子中,使用了反复修辞手法的是:A. 他一次又一次地尝试,一次又一次地失败。

B. 他尝试了一次又一次,失败了一次又一次。

C. 他一次又一次地尝试,失败了一次又一次。

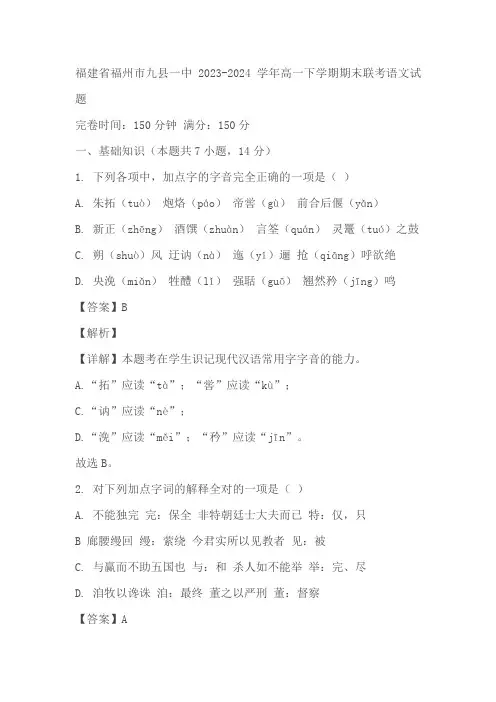

福建省福州市九县一中2023-2024学年高一下学期期末联考语文试题完卷时间:150分钟满分:150分一、基础知识(本题共7小题,14分)1. 下列各项中,加点字的字音完全正确的一项是()A. 朱拓(tuò)炮烙(páo)帝喾(gù)前合后偃(yǎn)B. 新正(zhēng)酒馔(zhuàn)言筌(quán)灵鼍(tuó)之鼓C. 朔(shuò)风迂讷(nà)迤(yǐ)逦抢(qiāng)呼欲绝D. 央浼(miǎn)牲醴(lǐ)强聒(guō)翘然矜(jīng)鸣【答案】B【解析】【详解】本题考在学生识记现代汉语常用字字音的能力。

A.“拓”应读“tà”;“喾”应读“kù”;C.“讷”应读“nè”;D.“浼”应读“měi”;“矜”应读“jīn”。

故选B。

2. 对下列加点字词的解释全对的一项是()A. 不能独完完:保全非特朝廷士大夫而已特:仅,只B 廊腰缦回缦:萦绕今君实所以见教者见:被C. 与赢而不助五国也与:和杀人如不能举举:完、尽D. 洎牧以谗诛洎:最终董之以严刑董:督察【答案】A【解析】【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。

句意:不能独自保全。

/不只是朝廷上士大夫而已。

B.见:指代我。

句意:走廊如绸带般萦回。

/现在君实用来教导我的。

C.与:结交,亲附。

句意:这是因为它跟秦国交好而不帮助五国啊。

/杀人唯恐不能杀尽。

D.洎:等到。

句意:等到李牧因受污蔑而被杀死。

/用严刑来督察他们。

故选A。

3. 下列加点词的用法和意义相同的一项是()A. 可以尽豫游之乐破灭之道也B. 源不深而望流之远二败而三胜C. 议法度而修之于朝廷其势弱于秦D. 为国者无使为积威之所劫哉为天下理财【答案】A【解析】【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.助词,的。

句意:能够极尽畅游山水的乐趣。

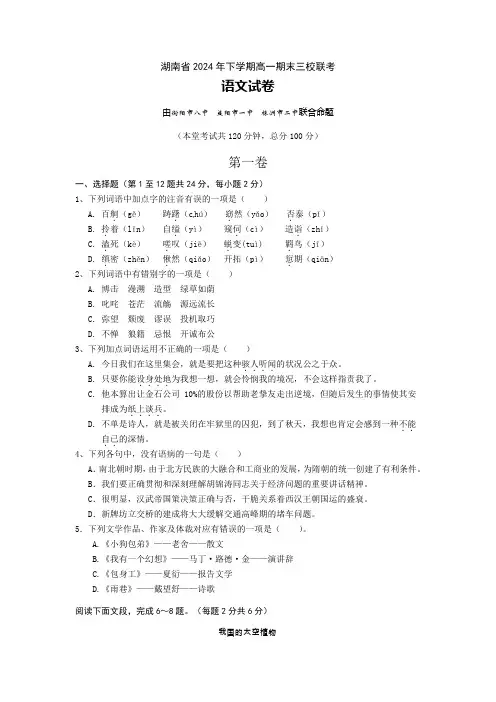

湖南省2024年下学期高一期末三校联考语文试卷由衡阳市八中益阳市一中株洲市二中联合命题(本堂考试共120分钟,总分100分)第一卷一、选择题(第1至12题共24分,每小题2分)1、下列词语中加点字的注音有误的一项是()A. 百舸.(gě)踌躇.(c hú)窈.然(yǎo)否.泰(pǐ)B. 拎.着(līn)自缢.(yì)窥伺.(cì)造诣.(zhǐ)C. 溘.死(kè)嗟.叹(jiē)蜕.变(tuì) 羁.鸟(jī)D. 缜.密(zhěn)愀.然(qiǎo)开拓(pì)愆.期(qiān)2、下列词语中有错别字的一项是()A. 博击漫溯造型绿草如荫B. 叱咤苍茫流觞源远流长C. 弥望颓废谬误投机取巧D. 不惮狼籍忌恨开诚布公3、下列加点词语运用不正确的一项是()A. 今日我们在这里集会,就是要把这种骇人听闻....的状况公之于众。

B. 只要你能设身处地....为我想一想,就会怜悯我的境况,不会这样指责我了。

C. 他本算出让金石公司10%的股份以帮助老挚友走出逆境,但随后发生的事情使其安排成为纸上谈兵....。

D. 不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也肯定会感到一种不能..自已..的深情。

4、下列各句中,没有语病的一句是()A.南北朝时期,由于北方民族的大融合和工商业的发展,为隋朝的统一创建了有利条件。

B.我们要正确贯彻和深刻理解胡锦涛同志关于经济问题的重要讲话精神。

C.很明显,汉武帝国策决策正确与否,干脆关系着西汉王朝国运的盛衰。

D.新牌坊立交桥的建成将大大缓解交通高峰期的堵车问题。

5.下列文学作品、作家及体裁对应有错误的一项是()。

A.《小狗包弟》——老舍——散文B.《我有一个幻想》——马丁·路德·金——演讲辞C.《包身工》——夏衍——报告文学D.《雨巷》——戴望舒——诗歌阅读下面文段,完成6~8题。

宁波市2023学年第一学期期末九校联考高一语文试题(满分150分, 测试时间150分钟)一、现代文阅读(35分)(一) 现代文阅读Ⅰ (本题共5 小题, 19分)阅读下面的文字,完成1-5题。

语言不仅是交流的工具,也是一种思维的工具;不仅塑造了我们的社交方式,也塑造了我们的认知方式。

当我们在说流行语的时候,流行语也不可避免地影响到我们的思维活动。

现在的网络流行语,当然有新鲜、活泼、接地气的优点,但也存在三个明显的缺点:浮夸化、标签化和浅薄化。

浮夸化就是追求夸张的语义表达,动不动就封“王”称“霸”,说“神”道“仙”,语不惊人死不休。

标签化就是把复杂的社会现实、复杂的人物事件,都粗线条地划分为有限的类别。

浅薄化就是不追求形义配合的深层语言趣味,而只进行形式上的浅加工,能夺人眼球就够了。

谐音梗就是浅薄化的一个典型例子,每年通过谐音的方式会产生大量的流行语,比如蓝瘦香菇(难受想哭)、集美(姐妹)、雨女无瓜(与你无关)等等,究其实质只是换了一个别字记音,和修辞中巧妙的谐音双关不可同日而语。

特殊的网络传播方式是造成流行语缺点的一个重要原因。

借助网络,今天流行语发展出一种病毒式的传播方式,其使用率呈几何级数增长,传播速度之快令人难以想象。

一个新鲜的说法,可能会在一夜之间就传遍整个互联网络。

但是,传播快也带来了一个负面影响——缺少了时间的过滤和积淀,泥沙俱下,鱼龙混杂。

流行语本是语言生活中的一个常见现象,在任何时期都是普遍存在的,网络时代之前的流行语往往是文学作品、影视作品、春节联欢晚会中流传出来的,经过长期的口耳相传或者文字媒体的广泛引用才能流行起来,所以留下的一般都是“文质兼美”的精品。

如果说从前的流行语是久经考验的“经典款式”,一用忘不了;那么现在的流行语就是“新潮产品”,尝个鲜就很快下架了。

在这种形势下,浮夸化诉诸强烈的情感表达,标签化夺人眼球地凸显特征,浅薄化立竿见影地无厘头搞笑,这都是促进快速传播的高效手段。

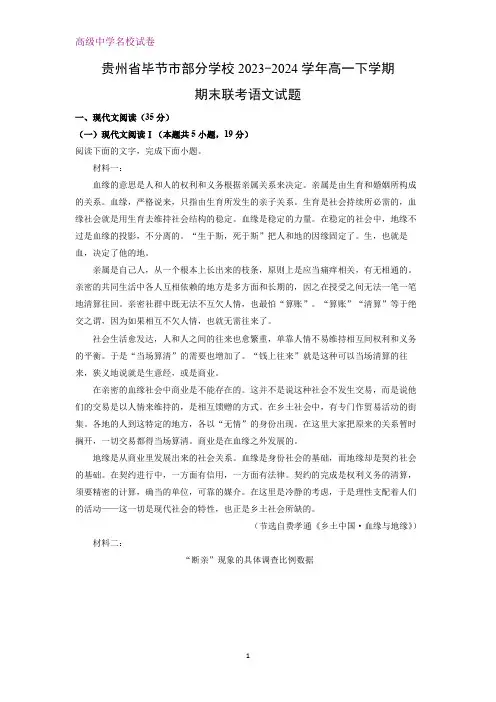

贵州省毕节市部分学校2023-2024学年高一下学期期末联考语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:血缘的意思是人和人的权利和义务根据亲属关系来决定。

亲属是由生育和婚姻所构成的关系。

血缘,严格说来,只指由生育所发生的亲子关系。

生育是社会持续所必需的,血缘社会就是用生育去维持社会结构的稳定。

血缘是稳定的力量。

在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。

“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。

生,也就是血,决定了他的地。

亲属是自己人,从一个根本上长出来的枝条,原则上是应当痛痒相关,有无相通的。

亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的,因之在授受之间无法一笔一笔地清算往回。

亲密社群中既无法不互欠人情,也最怕“算账”。

“算账”“清算”等于绝交之谓,因为如果相互不欠人情,也就无需往来了。

社会生活愈发达,人和人之间的往来也愈繁重,单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。

于是“当场算清”的需要也增加了。

“钱上往来”就是这种可以当场清算的往来,狭义地说就是生意经,或是商业。

在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。

这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。

在乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。

各地的人到这特定的地方,各以“无情”的身份出现。

在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。

商业是在血缘之外发展的。

地缘是从商业里发展出来的社会关系。

血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础。

在契约进行中,一方面有信用,一方面有法律。

契约的完成是权利义务的清算,须要精密的计算,确当的单位,可靠的媒介。

在这里是冷静的考虑,于是理性支配着人们的活动——这一切是现代社会的特性,也正是乡土社会所缺的。

(节选自费孝通《乡土中国·血缘与地缘》)材料二:“断亲”现象的具体调查比例数据(选自胡小武《青年“断亲”:何以发生?何去何从?》)材料三:不愿意走访亲戚、不愿意回家过年、不愿意参加亲戚间的聚会……这一代年轻人似乎更想要一种“走亲戚自由”的权利,而被忽略的长辈们则越发地认为现在的年轻人不孝顺、亲情观念淡薄。

福州市八县(市)协作校2023—2024学年第二学期期末联考高一语文试卷【完卷时间150分钟;满分150分】一、基础知识(每题3分,共15分)1. 下列加点词语的字音字形,完全正确的一项是()A. 青篙(hāo) 涔涔(cén) 半晌(shǎnɡ)不可估量(liàng)B. 桅杆(wéi)伺候(sì)寒砧(zhān)繁芜丛杂(wú)C. 气氛(fēn)栅栏(zhà)疟疾(nüè)撒手人寰(huán)D. 慎密(zhěn)咀嚼(jǔ)杜撰(zhuàn)卓有成效(zhuō)【答案】C【解析】【详解】本题考查学生辨析汉字字音字形的能力。

A.“青篙”的“篙”应为“蒿”;“不可估量”的“量”应读作(liang)。

B.“伺候”的“伺”应读作(cì);“砧板”的“砧”应读作(zhēn)。

D.“慎密”的“慎”应为“缜”; “卓有成效”的“卓”应读作(zhuó)。

故选C。

2. 下列各句中加点实词解释有误的一项是()A. 藉寇兵而赍盗粮(送给)获楚、魏之师,举地千里,至今治强(攻克)B. 胜负之数,存亡之理(天数,命运)六国互丧,率赂秦耶(全都,一概)C. 洎牧以谗诛(及,等到)河海不择细流,故能就其深(选择,选取)D. 廊腰缦回,檐牙高啄(萦绕)骊山北构而西折,直走咸阳(通达)【答案】C【解析】【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。

句意:把武器借给了贼兵,把粮食送给了盗匪。

/战胜楚国、魏国的军队,攻取土地上千里,至今政治安定,国力强盛。

B.正确。

句意:胜负存亡的命运。

/六国一个接一个的灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?C.错误。

句意:等到李牧因为谗言陷害被诛杀“择”同“释”,舍弃。

句意:江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深邃。

D.正确。

句意:走廊长而曲折萦绕,突起的屋檐像鸟嘴向上撅起。

高一语文期末考试测试卷一、基础知识(15分)1.下列词语中加点字的读音全都正确的一组是()A. 敕造(chì)惫懒(bèi)讪讪(shàn)盥洗(guàn)B. 錾银(zàn)两靥(yè)桌帏(wéi)执拗(niù)C. 蹙缩(cù)歆享(xīn)榫头(sǔn)吮吸(shǔn)D. 商贾(gǔ)喧豗(huī)幽咽(yè)间或(jiàn)2.下列各组词语中没有错别字的一组是()A. 潦倒侯爵峥嵘委曲求全B. 寒喧砯崖马嵬渚清沙白C. 悯然放涎杜撰遍体鳞伤D. 踌躇环佩谪亲雕梁画栋3.下列加点词语使用不正确的一项是()A. 石景山区开办了北京第一家打工子弟学校,招收了126名新生,但这对8万多名打工子弟来说,实在是杯水车薪。

B. 有德之人不会以权谋私,不会贪污受贿,虽然清贫点,但活得坦荡,没有水落石出之虑,也没有半夜敲门之惊。

C. 改革开放以来,我们单位面貌有了很大的变化,但与先进单位相比,那就黯然失色了。

D. 本次冬奥会,某国派了不少运动员参加比赛,可结果呢,别说金牌,连前六名都未捞到一个,简直是滥竽充数。

4.下列各句中,没有语病的一句是()A. 旨在遏制全球气候变暧的《京都议定书》的生效,意味着人类进入了对可持续发展的理念达成了高度共识,面对现实迎接挑战以造福子孙后代。

B. 要学好语文,必须重视阅读,而我们往往只是强调做题,其实,题目即使训练得再多,也是得不偿失的。

C. 为了防止这次财务大检查不走过场,部长要求各级领导机关在财务检查中首先要严格检查自己,作出表率。

D. 三年来,他无时无刻不牵挂着远在家乡为了让他顺利求学而省吃俭用的父母。

二、阅读理解(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(19分)阅读下面的文字,完成5~9题。

材料一:中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是人与自然和谐共生的现代化。

吉林省“BEST合作体”2022-2023学年度下学期期末考试高一语文试题本试卷满分150分,共8页。

考试时间为150分钟。

考试结束后,只交答题卡。

第Ⅰ卷阅读题一、现代文阅读(33分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,共17分)阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:自《红楼梦》“程高本”出版以来,争议未曾断过,主要是对后四十回的质疑批评。

争论分两方面,一是质疑后四十回的作者。

长期以来,几个世代的红学专家都认定后四十回乃高鹗所续,并非曹雪芹的原稿。

因此也就引起一连串的争论:后四十回的一些情节不符合曹雪芹的原意,后四十回的文采风格远不如前八十回,等等。

我对后四十回一向不是这样的看法。

我还是完全以小说创作、小说艺术的观点来评论后四十回。

我一直认为后四十回不太可能是另一位作者的续作。

《红楼梦》人物情节发展千头万绪,后四十回如果换一个作者,怎么可能把这些无数根长长短短的线索一一理清接榫,前后成为一体?《红楼梦》是曹雪芹带有自传性的小说,是他的“追忆似水年华”,全书充满了对过去繁华的追念,尤其后半部写贾府的衰落,可以感受到作者的哀悯之情跃然纸上,不能自已。

高鹗与曹雪芹的家世大不相同,个人遭遇亦迥异,似乎很难由他写出如此真挚的个人情感来。

近年来红学界已经有越来越多的学者相信高鹗不是后四十回的续书者,后四十回本来就是曹雪芹的原稿,只是经过高鹗与程伟元整理罢了。

至于不少人认为后四十回文字功夫、艺术成就远不如前八十回,这点我绝不敢苟同。

后四十回的文字风采、艺术价值绝对不输前八十回,有几处可能还有过之。

《红楼梦》前大半部是写贾府之盛,文字当然应该华丽,后四十回是写贾府之衰,文字自然比较萧疏,这是应情节的需要,而非功力不逮。

其实后四十回写得精彩异常的场景真还不少。

试举一两个例子:宝玉出家、黛玉之死。

这两场是全书的关键,可以说是《红楼梦》的两根柱子,把像一座大厦的整本书牢牢撑住。

如果两根柱子折断,《红楼梦》就会像座大厦轰然倾颓。

安徽省2022-2023学年高一上学期期末联考语文试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:文字所能传的情、达的意是不完全的。

这不仅是出于“间接接触”的原因。

我们所要传达的情意是和当时当地的外局相配合的。

你用文字把当时当地的情意记了下来,如果在异时异地的圜局中去看,所会引起的反应很难尽合于当时当地的圜局中可能引起的反应。

文字之成为传情达意的工具常有这个无可补救的缺陷。

于是在利用文字时,我们要讲究文法,讲究艺术。

文法和艺术就在减少文字的“走样”。

在说话时,我们可以不注意文法。

并不是说话时没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用。

我们可以用手指指着自己而在话里吃去一个“我”字。

在写作时却不能如此。

于是我们得尽量的依着文法去写成完整的句子了。

不合文法的字词难免引起人家的误会,所以不好。

说话时我们如果用了完整的句子,不但显得迂阔,而且可笑。

文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。

当我们有了电话,广播的时候,书信文告的地位已经大受影响。

等到传真的技术发达之后,是否还用得到文字,是很成问题的。

这样说来,在乡土社会里不用文字绝不能说是“愚”的表现了。

面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?我还想在这里推进一步说,在面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。

语言本是用声音来表达的象征体系。

象征是附着意义的事物或动作。

我说“附着”是因为“意义”是靠联想作用加上去的,并不是事物或动作本身具有的性质。

这是社会的产物,因为只有在人和人需要配合行为的时候,个人才需要有所表达;而且表达的结果必须使对方明白所要表达的意义。

所以象征是包括多数人共认的意义,也就是这一事物或动作会在多数人中引起相同的反应。

因之,我们绝不能有个人的语言,只能有社会的语言。

要使多数人能对同一象征具有同一意义,他们必须有着相同的经历,就是说在相似的环境中接触和使用同一象征,因为在象征上附着了同一意义。

考试时间:120分钟满分:150分一、选择题(每小题3分,共30分)1. 下列词语中字形、字音都完全正确的一项是()A. 恣意妄为(zì)B. 恍若隔世(huǎng)C. 翩翩起舞(piān)D. 风驰电掣(chì)2. 下列句子中,没有语病的一项是()A. 随着科技的飞速发展,人们的生活水平不断提高,这也使得我们的生活节奏越来越快。

B. 为了保护环境,我们必须从自己做起,从小事做起,如节约用水、节约用电等。

C. 这次比赛,他不仅表现出了顽强的拼搏精神,而且赢得了同学们的尊重和喜爱。

D. 在这次活动中,他不仅充分发挥了自己的特长,而且还帮助了其他同学。

3. 下列词语中,不属于近义词的一项是()A. 惊慌失措B. 惊恐万状C. 惊心动魄D. 惊天动地4. 下列各句中,加点词语使用不正确的一项是()A. 他勤奋好学,成绩一直名列前茅。

B. 这场演讲比赛,他口若悬河,赢得了观众的阵阵掌声。

C. 经过大家的共同努力,我们终于克服了重重困难,完成了任务。

D. 这部电影讲述了一个感人至深的故事,让人看了之后感慨万分。

5. 下列各句中,标点符号使用不正确的一项是()A. 我国历史悠久,文化底蕴深厚,如诗词、书画、戏曲等。

B. “这个问题很难解决。

”他说,“但我一定会尽力去尝试。

”C. 春天来了,万物复苏,鸟语花香,让人心情愉悦。

D. 你看,那座山上的云雾缭绕,仿佛仙境一般。

二、填空题(每空2分,共20分)6. 下列诗句中,出自《登鹳雀楼》的是:()7. 下列词语中,形近字最多的一组是:()8. 下列各句中,加点词语解释有误的一项是:()9. 下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是:()10. 下列各句中,加点词语运用不恰当的一项是:()三、阅读题(每小题5分,共25分)11. 阅读下面的文言文,完成下面小题。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。

2023—2024学年(下)南阳六校高一年级期末考试语文考生注意:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。

林如海死后是否有巨额家产留给林黛玉,自清代便是人们探讨的话题。

涂瀛在《红楼梦论赞·红楼梦问答》中首提此说:“林黛玉葬父来归,数百万家资尽归贾氏。

”论者坚持认为林如海留下巨额遗产并流入贾府,依据主要有三:一是第七十二回贾琏说“这会子再发个三二百万的财就好了”,曰“再”说明有“初”,当初可发的三二百万之财只能来源于林如海遗产。

二是第二十五回王熙凤指着贾宝玉向林黛玉道:“你瞧瞧,人物儿、门第配不上,根基配不上,家私配不上?那一点还玷辱了谁呢?”三是巡盐御史属肥缺,一定会积揽下大笔私财。

其实,“再”有“如果”义,是常见义项,贾琏此语中完全可解释为“如果”,并不意味着有发过三二百万财的初次情况。

王熙凤说贾宝玉在人物、门第、根基、家私方面能配得上林黛玉,这是婚配方面的常见提法,并不说明林黛玉也有大笔家私,特别是此处是说贾宝玉能配得上林黛玉,并未提林黛玉能配得上贾宝玉,“配得上”是单向度的,贾宝玉一定比林黛玉更好或不比其差,并不能反过来说明林黛玉不比贾宝玉差,就如第二十九回贾母所说贾宝玉的对象标准:“便是那家子穷,不过给他几两银子罢了。

只是模样性格儿难得好的。

”这种情况自然也属于贾宝玉能“配得上”对方。

至于认为林如海有巨额遗产,并且林黛玉可以继承至少一部分,从生活逻辑上是成立的——林如海即便从书中所写看,也不会是穷官,林家无论是户绝而林黛玉继承家产,还是按惯例从宗族立祀而为林黛玉预留嫁妆,林黛玉都会有一笔财产。

考试时间:120分钟满分:100分一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列词语中字形、字音完全正确的一项是()A. 瞒天过海(mān)B. 妄自菲薄(fěi)C. 鸡毛蒜皮(sǎn)D. 美轮美奂(lún)2. 下列句子中,没有语病的一项是()A. 随着科技的进步,我们的生活越来越便捷。

B. 在这次比赛中,他发挥得非常好,受到了大家的一致好评。

C. 他因为家境贫寒,所以从小就非常努力学习。

D. 他的学习成绩一直在班级中名列前茅,这得益于他的勤奋和努力。

3. 下列诗句中,与“青青园中葵,朝露待日晞”意境相近的一项是()A. 白露未晞,蝉鸣林樾。

B. 黄河之水天上来,奔流到海不复回。

C. 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

D. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

4. 下列文学常识表述错误的一项是()A. 《红楼梦》是我国古典小说四大名著之一。

B. 《水浒传》的作者是施耐庵。

C. 《西游记》的作者是吴承恩。

D. 《三国演义》的作者是罗贯中。

5. 下列词语中,加点字的读音完全相同的一项是()A. 稻谷(gǔ)稻田(tián)稻香(xiāng)B. 花瓣(bàn)花市(shì)花蕾(lěi)C. 鸟巢(cháo)鸟语(yǔ)鸟鸣(míng)D. 猫腻(nì)猫步(bù)猫头鹰(yīng)6. 下列句子中,运用了修辞手法的一项是()A. 这本书非常有趣,让我爱不释手。

B. 他的成绩突飞猛进,就像火箭一样。

C. 这里的风景如画,美不胜收。

D. 他的声音洪亮,如同铜钟一般。

7. 下列词语中,形近字、同音字使用正确的一项是()A. 轻盈(qīng yíng)轻浮(qīng fú)B. 融合(róng hé)融化(róng huà)C. 崇高(chóng gāo)崇敬(chóng jìng)D. 勤奋(qín fèn)勤恳(qín kěn)8. 下列句子中,加点词语的解释不正确的一项是()A. 知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

浏阳市三校联考高一语文试卷问卷制卷人:张晓玲审稿人:刘艳清时量:120分钟总分:120分温馨提示:试卷分第Ⅰ卷与第Ⅱ卷,请将所有答案写在答卷上,交卷时,只交答卷。

第Ⅰ卷一、识记与积累(共8题,每小题2分,总计16分)1.下列各组加点的词注音全都正确的一项是()A.监.(jiàn)生炮.烙(páo )蹙.(cù)缩宵柝.(tuò)B.形骸.(hái)搭讪.(shàn)歆.(qīn)享执拗.(niù)C.藩.篱(pān)朱拓.(tà)瘦削.(xuē)流觞.(shāng)曲水D.逡.(qūn)巡氓.隶(máng)惴惴..(zhuì)不安两靥.(yè)之愁2.下列各组词语或句子中没有错别字的一项是( )A. 寒喧揭杆而起画图省识春风面B. 急躁残羹冷炙环珮空归夜月魂C. 礼上往来文过饰非渚清沙白鸟飞还D. 再接再厉老骥伏枥艰难苦恨繁双鬓3.下列各组词语解释全部正确的一项是( )A. 临.文嗟悼(面对)六艺经传.(传说)百无聊赖..(依托、寄托)B. 世殊.事异(不同)少长咸.集(都)小学大遗.(赠送)C. 朔漠..(颈上系绳,表示投降)..(大漠)无.贵无贱(没有)俯首系领D. 列坐其次.(旁边)少不更.事(经历)沸反盈.天(满)4.下列加点词的活用分类正确的一组是( )①东.割膏腴之地②齐.彭殇为妄作③项伯乃夜.驰去④而耻.学于师⑤大行不顾细谨..⑥外连衡而斗.诸侯⑦沛公军.霸上⑧是故圣.益圣⑨项伯杀人臣活.之⑩子孙帝王..万世之业也A.①③/②④/⑤⑩/⑥⑨/⑦⑧B.①③/②④/⑤⑧/⑦⑩/⑥⑨C.①③/②⑤/④⑧/⑦⑩/⑥⑨D.①③/②⑤/④⑧/⑦⑨/⑥⑩5.下列句子中都含有通假字的一项是( )A.所以传道受业解惑也孰能无惑则无望民之多于邻国也践华为城,因河为池B.赢粮而景从或师焉,或不焉合从缔交,相与为一旦日不可不蚤自来谢项王C.虽趣舍万殊,静躁不同作《师说》,以贻之置之坐上王无罪岁D.距关,毋内诸侯张良出,要项伯假舆马者,非利足也无失其时,七十者可以食肉矣6.下列句子中加点的词语不是古今异义的一项是:()A. 可怜..辜负好韶光。

B.却有一段自然的风流..态度C. 暮去朝来颜色..故D. 今漂沦憔悴..7.下列句子中,表达得体的一句是()A.这是您家母托我买的,您直接交给她老人家就行了。

B.令嫒这次在儿童画展上获奖,多亏您悉心指导,我们全家都很感谢您。

C.你们的服务质量不错,下次我一定惠顾。

D.令郎不愧是丹青世家子弟,他画的马维妙维肖、栩栩如生。

8.填入横线处与上下文衔接最恰当的一项是()她仍然头上扎着白头绳,,眼里也没有先前那样精神了。

①顺着眼②乌裙③月白背心④脸色青黄⑤眼角上带些泪痕⑥蓝夹袄⑦只是两颊上已经消失了血色A.⑥③②①⑤④⑦B.⑥⑤④⑦②③①C.②⑥③④⑦①⑤D.②⑥③①⑦④⑤二、古文阅读题(客观题每小题2分,共8分)文段一:古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也.嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀”呜呼!师道之不复可知矣!巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”!文段二:古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。

是故狂夫之言,圣人择之,刍荛之微,先民询之。

舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

三代而下,有学而无问,朋友之交,至于劝善规过足矣,其以义理相咨访,孜孜焉唯进修是急,未之多见也,况流俗乎?是已而非人,俗之同病。

学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度,如是,则终身几无可问之事。

贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉。

等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。

人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。

夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

9.对下面句子中加点的词语解释有误的一项是()A. 三代..以下,有学而无问(指夏、商、周)B. 则.耻师焉(却)C. 今其知乃.反不能及(竟)D. 其.可怪也欤(他,他们)10.下列句中“而”字用法相同的项有()①.登高而.招,臂非加长也。

②.蟹门跪而.二螯。

③.是已而.非人,俗之同病。

④.贤于己者,忌之而.不愿问焉。

⑤.君子博学而.日参省乎己。

⑥.惑而.不从师,其为惑也,终不解矣。

A.①⑤ B. ②③ C. ③⑥ D. ④⑤11.下列两组加点词的含义分析正确的一组是()①其为惑.也,终不解矣③贤于.己者,忌之而不愿问焉。

②于其身也,则耻师焉,惑.矣④而耻学于.师A.①与②的“惑”相同,③与④的“于”不同B.①与②的“惑”相同,③与④的“于”亦相同C.①与②的“惑”不相同,③与④的“于”也不同D.①与②的“惑”不相同,③与④的“于”相同12.从句式特征看,与“句读之不知,惑之不解”一句相同的一项()A.道之所存,师之所存也B.师者,所以传道受业解惑也C.不拘于时,学于余D.孜孜焉唯进修是急第Ⅱ卷13.把文言文阅读材料中画横线的句子译成现代汉语(共2题,每小题3分,共6分)(1)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(2)朋友之交,至于劝善规过足矣。

三、古诗词鉴赏和古诗文默写。

14.阅读下面一首诗,回答问题。

(6分)丹阳送韦参军严维丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

(1)本首诗就体裁而言属于,就内容而言属于。

(2分)(2)诗的三四两句情景交融,写对韦参军的深切思念,试简要分析。

(4分)15.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(每空1分,共计10分)(1),不尽长江滚滚来。

(2)黄鹤之飞尚不得过,。

青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

(3)冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

,。

(4)及至始皇,奋六世之余烈,,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,,威振四海。

(5),申之以孝悌之义,。

(6),孤舟一系故园心。

(7)《劝学》的中心论点是。

四、现代文阅读(一)阅读下面的短文,完成16—18题(共7分)地球上到底有多少种鸟类,并没有确切数字,估计大约有9000种,分为27个目,160多个科。

据统计,北极的鸟类共有120多种,其中多为候鸟,常驻的鸟类有12种,不到总数的十分之一。

南极的鸟类只有43种,永久性的“居民”大概只有企鹅和贼鸥而已。

生活在北半球的所有鸟类,大约有六分之一要到北极繁衍后代。

据一位在北极草原观察和研究了十多年的鸟类专家说,光在阿拉斯加北极地区,就有来自世界各地的候鸟在这里安家落户。

北极是全世界几乎..所有候鸟的乐园和故土。

这是因为,北极不仅有辽阔的草原,丰富的食物,而且还有安静而干净的环境,很少人类干扰。

南极则没有这个条件,南极的候鸟只能在附近作短距离的南北迁移,飞得最远的是信天翁,可以绕南极作长距离的迁移,但却并不往北飞行。

南半球的许多候鸟宁可遥遥数万千米飞到北极来越冬,却不愿意到南极去送死。

16.给文段拟一个恰当的标题。

(不超过10个字)(2分)17.文段主要运用了哪两种说明方法?(2分)18.“北极是全世界几乎..”—词是否可以删去,为..所有候鸟的乐园和故土”—句中“几乎什么?(3分)(二)阅读下面文章,完成19—22题(共17分)感动是一种养分何蔚⑴常常有一些无法言说的感动。

⑵譬如看见果实坠地,从一棵树的手腕上,一枚青涩的苹果或一只熟透的蜜桃,冷不丁地跳到地上,在尘土中灼下一道轻痕,打下一个水印,或者连一点儿蛛丝马迹也不曾留下,可就在这一瞬间,它已经深深地感动了我。

⑶譬如看见一只小鸟,在我的窗台上跳跃顾盼,抖动漂亮的羽毛冲着我叫了那么一声,甚至只有半声,尔后又匆匆飞走。

譬如看见一个朋友久违的眼神和手势,看见一颗滚动在草叶上的露珠被风摔碎之前的最后一次闪耀,看见一群蚂蚁抬着一只蜜蜂在大地上缓缓行进时所表现出的那种小心谨慎与肃穆庄严……总之,感动我的有时是一种声音,一种复杂的隐喻了生命幻象的声音;有时是一种色彩,一种沉重的、负载了诸多情感信息的色彩;有时是一种状态,一种含蓄的、超越了明示话语的状态。

也有的时候,感动我的竟是一种细微、寻常得极容易被人忽略的场景,正如一群蚂蚁抬着一只蜜蜂的残骸亦惨亦烈地向前移动,最终,它们几乎全部移进了我的内心,默化成一曲悲壮的挽歌和一场永久的仪式。

⑷更有时候,感动我的仿佛什么也不是,也许仅仅是事物的一粒元素而已。

⑸不知道为什么要感动。

⑹但有一点是可以肯定的:若是没有感动,我想我就会于不痛不痒中丢弃自己。

因为我知道,这个世界上连一朵花一茎草一湖水和一尾鱼,都那么持久地拥有着令人感动的特质。

所有的生命几乎都离不开感动。

如果对美视而不见,对春天也无动于衷,那么还有什么理由在美和春天之间迈动双脚?⑺想一想,一朵花因为什么而鲜艳妩媚,一茎草因为什么而摇曳多姿,一湖水因为什么而清波漾溢,一尾鱼因为什么而跃出河面?⑻许多时候,我就是这样不可抗拒地被一些极小的事物感动着,被极小的感动润泽着。

只是,我好像从来没有留心将每一次感动的具体根由进行仔细的探究,一条一款地罗列起来,为诱发下一次感动埋好伏笔。

我想,谁如果真这么愚蠢地对待感动的话,那他就不可能拥有更多的感动了。

感动是不能提前准备的,如同做梦一样,因此也没有必要在事后对它做一番精彩的归纳、总结或者赏析。

⑼常常被感动而充满激情的人是有福的。

⑽我或许属于其中之一。

故我想,感动是由于我深爱着世上一切美好的事物,甚至比别人更留意也更钟情于它们。

而这些美好的事物也仿佛是我的朋友和亲人,也同样爱着、留意着、钟情着我。

我们永远保持着那种和谐友善、亲密真挚的联系,保持着深层的感情交流、碰撞与沟通。

彼此间相互提醒、暗示,相互期许、关怀和给予。

每次小小的感动都会洗净我灵魂中某个小小的斑点和污渍,每一次深深的感动都有可能斩断我性情中某一段深深的劣根。

日复一日,年复一年,感动使我的内心变得清洁、明亮、丰富而又宽敞,使我面对每一轮崭新的日出都能赢得一个全新的自我。