黄帝内经

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

黄帝内经(原文+注释+译文)《黄帝内经》----我国影响最大的一部医学著作《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是我国最早典籍之一,我国劳动人民长期与疾病做斗争的经验总结。

成书亦非一时,作者也亦非一人。

起源于轩辕黄帝,代代口耳相传,经道家、医家、医学理论家联合增补发展创作而成的黄老著作,一般认为成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。

是中国汉族传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),也是中国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

一说,《黄帝内经》为秦汉代黄老学派所著。

寓古时黄帝岐伯君臣问答,对话式医学论文风格,体裁独特。

以道家阴阳、五行、养身学说以及天文历法等内容,运用皇帝宫大内保存的历代医学方面的资料及当时人群在健康与医学实践上的经验、教训的总结,从整体观上来论述医学,呈现了“自然——生物——心理——社会“整体医学模式”,积极倡导重视预防及非医学技术干预的养身延年术。

介绍及论证了从生活习惯干预到心理干预、从经络原理到经络治病术、从疾病的诊断治疗以及相关人体解剖、生理病理到使用药物原则及注意事项等内容,是我国影响最大的一部医学著作,所以被称为医之始祖。

内容广博,被誉为综合性百科全书。

1主要内容《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》基本精神及主要内容包括:整体观念、阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法治则、预防养生和运气学说等等。

黄帝内经(原文+注释+译文)《黄帝内经》----我国影响最大的一部医学著作一说,《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是我国最早的典籍之一,我国劳动人民长期与疾病做斗争的经验总结。

成书亦非一时,作者也亦非一人。

起源于轩辕黄帝,代代口耳相传,经道家、医家、医学理论家联合增补发展创作而成的黄老著作,一般认为成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。

是中国汉族传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),也是中国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

一说,《黄帝内经》为秦汉代黄老学派所著。

寓古时黄帝岐伯君臣问答,对话式医学论文风格,体裁独特。

以道家阴阳、五行、养身学说以及天文历法等内容,运用皇帝宫大内保存的历代医学方面的资料及当时人群在健康与医学实践上的经验、教训的总结,从整体观上来论述医学,呈现了“自然——生物——心理——社会“整体医学模式”,积极倡导重视预防及非医学技术干预的养身延年术。

介绍及论证了从生活习惯干预到心理干预、从经络原理到经络治病术、从疾病的诊断治疗以及相关人体解剖、生理病理到使用药物原则及注意事项等内容,是我国影响最大的一部医学著作,所以被称为医之始祖。

内容广博,被誉为综合性百科全书。

1主要内容《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》基本精神及主要内容包括:整体观念、阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法治则、预防养生和运气学说等等。

黄帝内经原文及译文上卷:素问篇上古天真论【原文】昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于陰陽,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,婬邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?将天数然也?岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。

二七,而天癸④至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七,陽明脉衰,面始焦,发始堕。

六七,三陽脉衰于上,面皆焦,发始白。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,陰陽和,故能有子。

三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。

五八,肾气衰,发堕齿槁。

六八,陽气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。

七八,肝气衰,筋不能动。

八八,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极则齿发去。

肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能泻。

今五脏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

帝曰:有其年已老,而有子者,何也?岐伯曰:此其天寿过度,气脉常通,而肾气有余也。

此虽有子,男子不过尽八八,女子不过尽七七,而天地之精气皆竭矣。

黄帝内经原文及翻译黄帝内经原文及翻译《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

下面是小编整理的黄帝内经原文及翻译,欢迎阅读参考!原文昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰补。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁。

而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪,将天数然也。

岐伯曰:女子七岁肾气盛,齿更发长。

二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七肾气平均,故真牙生而长极。

四七筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁肾气实,发长齿更。

二八肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

四八筋骨隆盛,肌肉满壮。

五八肾气衰,发堕齿槁。

六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白。

七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极。

八八则齿发去。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五脏盛,乃能演。

今五藏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

黄帝内经《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,起源于轩辕黄帝,后又经医家、医学理论家联合增补发展创作,一般认为集结成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。

是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

素问·上古天真论昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?将天数然也?岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。

二七,而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。

六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

黄帝内经全文原文及译文

黄帝内经是一本古代的中医经典,包括两部分,分别是《素问》和《灵枢》。

以下是部分黄帝内经的原文及译文:

1.《素问·四气调神大论》

原文:天风解堵,地风解濡,人风解肌。

人合于四时之大变者,天风解肌,地风解肌……风者,人之所以在天地之间也。

译文:天风能治疗肌肉的疼痛和僵硬,地风能治疗湿气的滞留,人风能治疗肌肤病。

人类与四季轮换相适应,天风可治疗肌肤病,地风可治疗湿气滞留……风,是人存在于天地之间的因素。

2.《素问·生气通天论》

原文:夫生气之亏,上工于神枢,下系于肌肉,其寿命早衰,肺气先丧。

译文:生命力不足,首先影响人的精神,然后影响到肌肉,导致寿命缩短,肺气先衰。

3.《灵枢·本神》

原文:人有五脏,五脏之合气为阳,阳和盛,则五脏皆受气,血脉和行。

译文:人体有五个脏器,五脏合理的气血流动是阳气,阳气充足时,五脏都能正常接受气血的滋养,血脉流通顺畅。

以上是黄帝内经部分文段原文及译文,这本经典的内容非常丰富,对于中医学和人体健康有很大的指导意义。

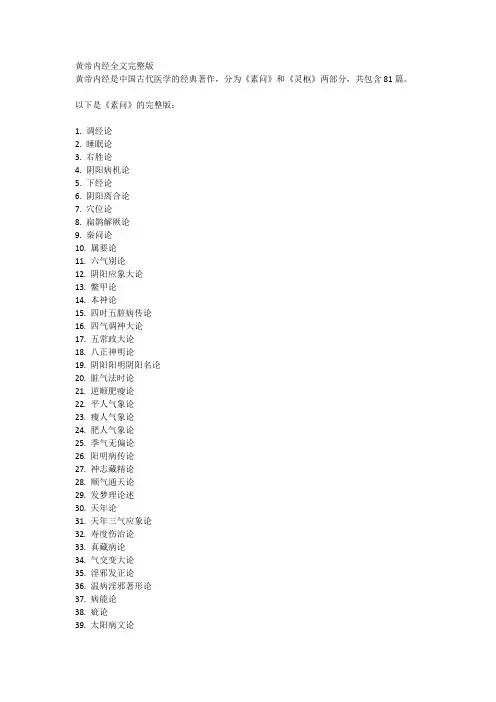

黄帝内经全文完整版黄帝内经是中国古代医学的经典著作,分为《素问》和《灵枢》两部分,共包含81篇。

以下是《素问》的完整版:1. 调经论2. 睡眠论3. 右胜论4. 阴阳病机论5. 下经论6. 阴阳离合论7. 穴位论8. 扁鹊解厥论9. 秦问论10. 属要论11. 六气别论12. 阴阳应象大论13. 鳖甲论14. 本神论15. 四时五脏病传论16. 四气调神大论17. 五常政大论18. 八正神明论19. 阴阳阳明阴阳名论20. 脏气法时论21. 逆顺肥瘦论22. 平人气象论23. 瘦人气象论24. 肥人气象论25. 季气无偏论26. 阳明病传论27. 神志藏精论28. 顺气通天论29. 发梦理论述30. 天年论31. 天年三气应象论32. 寿度伤治论33. 真藏病论34. 气交变大论35. 淫邪发正论36. 温病淫邪著形论37. 病能论38. 疵论39. 太阳病文论40. 阴阳应决论41. 小腹阴阳病脉证并治42. 金精论43. 平人法象论44. 诊病法方论45. 风论46. 阴阳相表里论47. 问肢体痛泻48. 疮疡论49. 哀病死生急救论50. 顺气调神论以下是《灵枢》的完整版:1. 本篇2. 寿命大论3. 经脉原远并至分别论4. 五藏使节原形论5. 所行论6. 平人百病解7. 邪气脏腑脉动象论8. 最邪生会论9. 终始论10. 五十营令精微论11. 九针论12. 血痹论13. 四时刺逆论14. 经络论15.分度论16.五十营别论17.汤液醪醴论18.河滑论19.卫气安营论20.内外论21.水穀不食论22.真邪论23.百病生处论24.疾病形气审五年论25.邪气病位论26.邪气病脏论27.脏腑不能形脓论28.呼吸法式论29.奇病论30.问诊篇这是黄帝内经的完整版本,其中《素问》和《灵枢》涵盖了丰富的医学理论和治疗方法,对中国传统医学的发展起到了重要的作用。

黄帝内经全文及大意《素问》上古天真论篇昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰。

今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去;今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无常,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬憺虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗。

高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?将天数然也?岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。

二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七,阳明脉衰,面始焦。

发始堕。

六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

三八,肾气平均,筋骨坚强,故真牙生而长极。

四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。

五八,肾气衰,发堕齿槁。

六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。

七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极。

八八,则齿发去肾者主水,受五脏六腑之精。

黄帝内经原文及翻译《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

下面是小编整理的黄帝内经原文及翻译,欢迎阅读参考!原文昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰补。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁。

而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪,将天数然也。

岐伯曰:女子七岁肾气盛,齿更发长。

二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七肾气平均,故真牙生而长极。

四七筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁肾气实,发长齿更。

二八肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

四八筋骨隆盛,肌肉满壮。

五八肾气衰,发堕齿槁。

六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白。

七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极。

八八则齿发去。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五脏盛,乃能演。

今五藏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

帝曰:有其年已老而有子者,何也?岐伯曰:此其天寿过度,气脉常通,而肾气有余也。

黄帝内经原文全文

黄帝内经是一本中国古代医学经典,由黄帝和他的医学官员所著。

全书包括《素问》和《灵枢》两部分,共计81篇。

下面是其中几篇的摘录:

《素问·四气调神大论》

天有四时,春夏秋冬;地有四方,东西南北;人有四肢,两手两足。

四时相反,阴阳相长。

谨察四时之所在,以养生之道。

四气调神,常在其中。

《素问·五常政大论》

五脏为常,五气为政。

君主者,脉之官也,政之本也;臣下者,官之职也,政之利也。

五脏者,阴阳之府也;五音者,阴阳之道也。

五气者,五味之化也;五色者,五音之宜也。

《灵枢·经脉》

人之命脉,死生之本也。

经脉者,所以邦之脉也。

经脉者,所以输布精气也。

一命之脉,别而独行,各有支纪。

经者,所以行者也;脉者,所以传者也。

经者,筋脉也;脉者,五藏六府之所舍气血也。

命之所行,清静皆在于经。

《灵枢·九支脉》

人之九支脉者,上支者胃,下支者肠,中支者胆,外支者俞,内支者腑,下支者通,揆度者至,内支者入。

经者,所以行者也;脉者,所以传者也。

这是《黄帝内经》的一部分内容,全书详细阐述了人体的结构、功能、疾病的治疗等方面的知识,对于中医学的发展有着重要的影响。

完整版黄帝内经原文及译文黄帝内经是中医经典,也是中医的根基之一,其原文包括《素问》、《灵枢》两部分。

下面是完整版黄帝内经的原文及译文:一、素问1.《五运行大论》“天之所以为天者,其高以显,地之所以为地者,其厚以载,四时之运行,日月之明见,五运六气,不可不通。

”“有五脏与其应五时,有五味与其应五脏,有五色与其应五脏,有五音与其应五脏,有五位与其应五方。

”2. 《四气调神大论》“病有三因,一曰天,二曰地,三曰人。

”“天者,阴阳、寒暑、四时之应也;地者,高下、大小、远近、坚弱之应也。

”3. 《阴阳应象大论》“阴阳者,天地之道也。

天地者,阴阳之体也。

”“动静之数,日月之明,风雨之节,不可不察也。

”4. 《至真要大论》“至真者,道也。

道者,自然之纲纪也。

”“治未病,防已病,此之谓真。

”5. 《调经论》“盖人有五脏六腑,皆藏精神,五脏之气通于上,五腑之气通于下。

”“是故,春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

”6. 《平人气象论》“人有五官五户,皆通于志。

志者,精神之主也。

”“夏为火,火者盛也,故夏气渐炎,水涸土裂,气交于中,故始于心。

”7. 《玉机真脏论》“天食精气,地食精华,精气上升,精华下降。

”“故曰久视伤血,久卧伤气,久行伤筋,久立伤骨,此四者不可不察也。

”8. 《八正神明论》“阴阳不和,邪正相摩,则上下相困,脉为病象。

”“太阳为天,少阳为日,阳明为宅,厥阴为门,少阴为炉,太阴为宫。

”二、灵枢1.《本神论》“盖人有五脏、五腑、六腑、七窍、八风、九竅、十二经脉,此为本体。

”“五官五声,声则心使之,神则脾养之,磨则肝助之,味则脾化之,色则肺主之。

”2.《逆顺肥瘦大论》“阴阳不和,邪气乘之,则疾至而不可治。

”“以真气治身者,食饮为本,运动为用。

”3.《经络》“五输:太阳为热,阳明为燥,少阴为寒,太阴为湿,少阳为风。

黄帝内经全文完整版黄帝内经原文全文及译文【译文】古代的轩辕黄帝,生来就异常聪灵,还在襁褓之中便能说话,幼年时期思维十分敏捷,理解事物相当迅速,长大以后为人笃实敦厚,做事勤勉英明,在功德成就之际,得到百姓推奉,登上了天子之位。

在公务之余,便向天师岐伯询问道:我听说上古时期的人,年龄都能超过百岁,而且行动不显衰老;现在的人,年龄刚到半百,而行动却已都显出衰老的迹象了。

这是由于时代不同了呢,还是由于人们违背了养生之道呢?岐伯回答说:上古时期的人,他们大都懂得养生之道,能够遵守天地阴阳的自然规律,适应四季时令的天气变化,饮食有节制,起居有法度,不过度劳作,因此能够使身体与精神和谐统一,从而尽享自然的寿命,活到百岁才离开人世。

现在的人却不是这样的,把浓酒当作浆汤来饮用,把放纵的行为当作生活的常态,醉酒之后还去妄行房事,在追求嗜欲中使他们的精气衰竭,在纵情声色中使他们的真元耗尽,不懂得保持体内精气的盈满,不能够节制体内精神,一味地追求感官的快乐,违背了生命真正快乐的大道,作息毫无规律,因此活到半百就都出现了衰老的迹象了。

上古时期,对通晓养生之道的圣人的教诲,人们都能遵守。

对于一切乘虚而入使人致病的外来邪气,都能适时避开,思想上能清净淡泊,无所欲求,真气深藏体内而和顺不乱,精神持守于内而不耗散,那么病邪又怎么能侵害人的身体呢?正因为如此,他们神志悠闲,无欲无求,心性平和,无忧无虑,身体虽然要劳作,但不过分倦怠。

真气和谐平顺,每个人都能实现愿望。

因而人们能够吃什么都觉得甜美,穿什么都觉得舒适,喜欢他们的习俗,彼此之间并不介意对方地位的高低,民众都很自然淳朴。

因此过度的欲求不会干扰他们的视听,淫乱邪说也不能惑乱他们的心志,无论是愚笨的人还是聪明的人,也无论是贤能的人还是不肖的人,都不去追求酒色的享乐,因而合乎养生之道。

他们都能活过百岁而行动毫无衰老迹象,就是由于他们道德完备而毫无偏颇。

黄帝内经维基百科,自由的百科全书《黄帝内经》是中医学的奠基之作,它整理先人积累的丰富的医疗经验,升华为理性认识,形成系统的医学理论,并且进一步驾奴医疗实践,建立了中医学临床规范,使中医学基本上跳出了经验医学的窠臼,成为中国传统科学中探讨生命规律及其医学应用的系统学问。

它为中医学理论体系的建立打好了结构框架,奠定了中医学发展的基础。

传世本《黄帝内经》由《黄帝内经素问》和《黄帝内经灵枢》两部书组成。

《黄帝内经》共十八卷,《素问》《灵枢》各九卷各为八十一篇。

其成书年代一向有争议,大约是战国至秦汉的作品。

∙章节:01-001篇名:上古天真论本文:昔在黄帝,生而神灵,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

∙章节:01-002篇名:上古天真论本文:乃问于天师日:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰。

时世共耶人将失之耶?∙章节:01-003篇名:上古天真论本文:岐伯对曰:上古之人?其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

∙章节:01-004篇名:上古天真论本文:帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?将天数然也?岐伯曰:女子七岁肾气盛,齿更发长。

二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七肾气平均,故真牙生而长极。

四七筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七阳脉衰,面始焦,发始白。

七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

黄帝内经原文及译文目录上古天真论篇第一--------------------------- 四气调神大论篇第二------------------------ 生气通天论篇第三--------------------------- 金匮真言论篇第四--------------------------- 阴阳应象大论篇第五------------------------ 阴阳离合篇第六------------------------------ 阴阳别论篇第七------------------------------ 灵兰秘典论篇第八--------------------------- 六节藏象论篇第九--------------------------- 五藏生成篇第十------------------------------ 五藏别论篇第十一--------------------------- 异法方宜论篇第十二------------------------ 移精变气论篇第十三------------------------ 汤液醪醴论篇第十四------------------------ 玉版论要篇第十五--------------------------- 诊要经终论篇第十六------------------------ 脉要精微论篇第十七------------------------ 平人气象论篇第十八------------------------ 玉机真藏论篇第十九------------------------ 三部九候论篇第二十------------------------经脉别论篇第二十一------------------------ 藏气法时论篇第二十二--------------------- 宣明五气篇第二十三------------------------ 血气形志篇第二十四------------------------ 宝命全形论篇第二十五--------------------- 八正神明论篇第二十六--------------------- 离合真邪论篇第二十七--------------------- 通评虚实论篇第二十八--------------------- 太阴阳明论篇第二十九--------------------- 阳明脉解篇第三十--------------------------- 热论篇第三十一------------------------------ 刺热篇第三十二------------------------------ 评热病论篇第三十三------------------------ 逆调论篇第三十四--------------------------- 疟论篇第三十五------------------------------ 刺疟篇第三十六------------------------------ 气厥论篇第三十七--------------------------- 欬论篇第三十八------------------------------ 举痛论篇第三十九--------------------------- 腹中论篇第四十------------------------------ 刺腰痛篇第四十一--------------------------- 风论篇第四十二------------------------------痹论篇第四十三------------------------------ 痿论篇第四十四------------------------------ 厥论篇第四十五------------------------------ 病能论篇第四十六--------------------------- 奇病论篇第四十七--------------------------- 大奇论篇第四十八--------------------------- 脉解篇第四十九------------------------------ 刺要论篇第五十------------------------------ 刺齐论篇第五十一--------------------------- 刺禁论篇第五十二--------------------------- 刺志论篇第五十三--------------------------- 针解篇第五十四------------------------------ 长刺节论篇第五十五------------------------ 皮部论篇第五十六--------------------------- 经络论篇第五十七--------------------------- 气穴论篇第五十八--------------------------- 气府论篇第五十九--------------------------- 骨空论篇第六十------------------------------ 水热穴论篇第六十一------------------------ 调经论篇第六十二--------------------------- 缪刺论篇第六十三--------------------------- 四时刺逆从论篇第六十四------------------标本病传论篇第六十五---------------------天元纪大论篇第六十六---------------------五运行大论篇第六十七---------------------六微旨大论篇第六十八---------------------气交变大论篇第六十九---------------------五常致大论篇第七十------------------------六元正纪大论篇第七十一------------------刺法论篇第七十二---------------------------本病论篇第七十三---------------------------至真要大论篇第七十四---------------------著至教论篇第七十五------------------------示从容论第七十六---------------------------疏五过论篇第七十七------------------------征四失论篇第七十八------------------------阴阳类论篇第七十九------------------------方盛衰论篇第八十---------------------------解精微论篇第八十一------------------------上古天真论篇第一昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

黄帝内经原文注释及译文一、原文(部分)“昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

”“昔在黄帝”:“昔”就是过去的意思,这里说的就是从前有黄帝这么一个人。

黄帝可是我们中华民族的祖先呢。

“生而神灵”:他一生下来就特别神奇灵异。

就好像自带一种超能力,跟普通的小婴儿可不一样哦。

“弱而能言”:“弱”指的是幼年时期,他在很小的时候就能说话啦。

一般的小孩可能要到一岁多才开始咿咿呀呀学话,黄帝很小就可以清楚地表达自己的想法啦。

“幼而徇齐”:“幼”就是再长大一点的时候。

“徇齐”表示他非常聪明,做事情能够快速地跟别人达成一致,理解能力很强,学东西快得很。

“长而敦敏”:“长”就是长大成年了。

“敦”就是敦厚、诚实,“敏”表示敏捷。

就是说黄帝长大了,为人既诚实厚道又思维敏捷,办事效率高。

“成而登天”:“成”表示黄帝成年后成就了一番大事业,“登天”这里有一种成为天子、统治天下的意思,也就是他成为了伟大的君主。

从前有黄帝这个人,他刚生下来就显得很神奇灵异,幼年的时候就能够说话,稍微长大一点就聪明伶俐、善解人意,成年之后既敦厚诚实又思维敏捷,到后来成就了大业,成为了天子统治天下。

二、原文(继续部分)“乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”“乃问于天师曰”:“乃”就是于是,黄帝于是就向天师发问。

这天师可是很厉害的人物,就像那种超级智慧的大师。

“余闻上古之人”:“余”就是我,黄帝说我听说上古时候的人啊。

“上古”就是很久很久以前,像远古时代。

“春秋皆度百岁”:“春秋”在这里指的是年龄,就是说上古的人年龄都能活到一百岁。

这可不得了,一百岁还能活得很健康呢。

“而动作不衰”:而且行动、做事的时候身体都不会衰弱无力。

就像我们现在看到的有些老人,八九十岁还能健步如飞,上古的人一百岁都能这样。

“今时之人”:现在的人。

黄帝这是把上古的人和现在的人做对比呢。

“年半百而动作皆衰者”:现在的人啊,才五十岁,行动做事就都已经衰弱无力了。

黄帝内经《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,起源于轩辕黄帝,后又经医家、医学理论家联合增补发展创作,一般认为集结成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。

是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

上古天真论昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。

所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:人年老而无子者,材力尽邪?将天数然也?岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长。

二七,而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。

六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

《黄帝内经》养生三层次●形体保养是《内经》养生方法最初级的层次,以保证形体、体格的健康为主要目的,包括避虚邪毒气、节饮食、慎起居、不妄作劳等,内养正气以强身,外避虚邪以防病。

●形神共养是指思想安闲清静,心无杂念,可保正气调和,精气和神气守持于内,从而达到形体与精神的协调共存。

●天人合一是主动将自己日常行为和精神情志活动,与自然环境和社会环境融为一体,这是《内经》养生方法中的最高境界。

养生理论是《黄帝内经》最重要的学说之一,其“形神共养”、“天人合一”等养生观点对后世养生学说的形成产生深刻影响。

有关养生方面的理论分布在《内经》各篇章中,可以分为三个层次,即:形体保养、形神共养、天人合一,兹做简要分析。

形体保养形体保养是《内经》养生方法最初级的层次,以保证形体、体格的健康为主要目的,包括避虚邪毒气、节饮食、慎起居、不妄作劳等等,不外内养正气以强身,外避虚邪以防病两方面。

内养正气以强身《素问·上古天真论》云:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

”这段经文以对比的方式,阐述了不同养生方式带来的后果,即善养生者可度百岁,不善养生者半百而衰。

其中被后人作为养生基本原则的内容,涉及日常饮食、生活起居、形体锻炼等方面。

慎起居“起居有常”,一般指起居有规律,此处常指“正常”、“常态”,并不单纯指生活起居有规律,更要与自然界阴阳之气相一致,即“法于阴阳”,只有符合阴阳变化规律的起居方式才能算作“有常”。

节饮食食饮有节在中医养生中一直被历代医家所重视。

食物是脏腑气血化生之源,但饮食不当也会妨碍养生,“谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。

”《内经》要求食饮有节应包含三层含义:节食量,“因而饱食,筋脉横解,肠癖为痔”,说明饱食是不利健康的因素。

节五味,“五味各走其所喜,谷味酸,先走肝,谷味苦,先走心,谷味甘,先走脾,谷味辛,先走肺,谷味咸,先走肾。

”五味对脏腑有补益作用,如果五味偏嗜,会损害机体。

还提出“五禁”的观点,即“肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸,肾病禁甘,肺病禁苦”,从治疗角度说明五味对五脏的影响,进食五味一定要适度有节。

饮食要有规律,食饮有节还应包括时间的规律。

不妄作劳即不要违背常规过度劳作。

妄者乱也,此处有违背常规之意。

作劳即劳作,包括劳力、劳心、房劳等方面。

《素问·宣明五色》云:“久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋,是谓五劳所伤”。

视、卧、坐、立、行都是生活中必不可少的行为,但过度会出现伤血、伤气、伤肉、伤骨、伤筋等。

华佗指出:“人体欲得劳动,但不当使极耳,动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生,譬如户枢,终不朽也。

”其意与《内经》相同,强调劳逸结合。

和于术数术数指古人调摄精神、锻炼身体的一些养生方法,诸如导引、按跷、呼吸、吐纳等。

张介宾注曰:“术数,修身养性之法。

”和在此处有适当运用之意。

其含义一为方法适合,要因人、因时、因地选择;二为锻炼技术要熟练,每种方法都有其技术要领,按要求锻炼,才能达到“和”的状态。

其核心思想是用适当的方法锻炼保养。

外避虚邪以防病《素问·上古天真论》云:“夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时”,正确的养生方法应规避虚邪贼风。

王冰注曰:“邪乘虚入,是谓虚邪;窃害中和,谓之贼风”,认为乘虚而入之邪谓之虚邪,不知不觉中偷袭人体之风谓之贼风。

“避之有时”告诫人们要规避外邪侵袭,强调要按照四时气候的变化规律,根据时令不同防之。

《素问·阴阳应象大论》曰:“冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏生飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,冬生咳嗽。

”从发病学角度提出四时规避的重点:冬季防寒、春季防风、夏季防暑、秋季防湿。

《素问》“正气存内,邪不可干”对后世影响极为深远,致使有医家过分强调正气的抗病能力,忽视预防等防护措施。

其实《内经》本意并非如此,其后“避其毒气”一句已明确告诉后人,正气仅是防病强身的一个方面,避免毒邪侵袭,对于养生保健同样具有深刻意义。

形神共养《内经》不但用大量笔墨叙述保养形体的理论和方法,还强调养神的重要。

“恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

”指出思想安闲清静,心无杂念,可保正气调和,精气和神气守持于内,从而达到形体与精神的协调共存。

形与神的关系对于形与神,姚止庵说:“形者神所依,神者形所根,神形相离,行尸而已。

故惟知道者,为能形与神俱。

”根据《内经》“形与神俱”这句经文,后世医家逐渐发挥形成了“形为神之宅,神为形之主”,“无形则神无以附,无神则形无以活”等诸多类似观点。

形为神之宅。

《灵枢·本神》云:“生之来谓之精,两精相搏谓之神”。

说明人体是男女两精相结合的产物,男女之精是形体的产物,肯定了神生于形。

人出生后开始接受天之气、地之味,在脏腑经络的作用下,养身形,生精神,神要在形的作用下逐步完善。

“心者,君主之官,神明出焉”、“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也”等经文则从神与脏腑的关系说明形体是神产生的物质基础,即“形为神之宅”。

神为形之主。

《灵枢·天年》:“失神者死,得神者生也。

”从生命存亡的角度论述了神的御形作用。

“百岁五脏皆虚,神气皆去,形骸独居而终矣”,年老五脏功能衰退则神气消亡,是为形生神;神去则虽有“形骸独居”,但生命随之告终,神驾驭形体。

从这段经文可以看出,精神衰亡与形体败坏互为因果。

形神互伤《内经》有大量因形伤造成神伤和神伤造成形伤的描述,形成了中医学独特的形神互伤理论。

神伤形《灵枢·本神》云:“是故怵惕思虑者则伤神,神伤则恐惧流淫而不止。

因悲哀动中者,竭绝而失生。

喜乐者,神惮散而不藏。

愁忧者,气闭塞而不行。

盛怒者,迷惑而不治。

恐惧者,神荡惮而不收。

”神伤可形成“流淫而不止”,因为激烈或过度精神活动,可造成“气闭塞而不行”,甚则“竭绝而失生”等形体的异常。

“暴乐暴苦,始乐后苦,皆伤精气。

精气竭绝,形体毁沮。

暴怒伤阴,暴喜伤阳”等也是神伤形的典型表现。

形伤神《灵枢·天年》曰:“六十岁,心气始衰,苦忧悲,血气懈惰,故好卧。

”心气衰是形的受伤,其后果“苦忧悲、血气懈惰、好卧”则是神的异常。

“肝病者,两胁下痛引少腹,令人善怒”、“肝气虚则恐,实则怒。

心气虚则悲,实则笑不休”等经文也是形伤神的具体例证。

《内经》非常重视形神共养,养形与养神的结合逐渐成为具有鲜明中医特色的养生方法。

较之单纯保养形体,形神共养无论从手段还是从效果上看,都要高出一个层次,是《内经》养生的第二层境界。

天人合一《内经》养生的最高境界,不刻意追求方法和技术,而是把人融入到环境之中,天人合一,即人与自然和社会环境和谐相处。

人与自然环境的和谐人与自然环境的和谐相处,《内经》称为“法于阴阳”,即要求人们要顺应自然界的阴阳变化规律来调节人体阴阳,其在养生理论中也具有重要的价值和地位。

《素问》“阳气者,平旦人气生,日中阳气隆,日夕而阳气已衰,气门乃闭。

”描述一天中阴阳之气的变化规律,人的活动要与这规律相适应。

日出而作、日落而息的原始生活状况,与一天中的阴阳变化非常吻合,这可能是上古之人健康长寿的原因之一。

《素问·四气调神大论》又提出四季养生的基本原则,“春夏养阳,秋冬养阴。

”《灵枢·本神》还提出安于居住环境的要求:“智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。

如是则僻邪不至,长生久视。

”从不同角度提出了人要与自然和谐相处的要求。

人与社会环境的和谐WHO新出的健康标准,规定健康不仅指没有疾病或病痛,而是一种躯体(生理)上、精神(心理)上和社会(社会适应能力)上的完全良好状态。

在健康标准中加入精神方面和社会适应能力方面的内容,与《内经》的养生方法非常吻合。

“以志闲而少欲,心安而不惧……嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心。

”思想安闲清静少有嗜欲,心中安定而无恐惧之感,是心理健康的表现。

无论吃什么食物,都觉得味道甘美;随便穿什么衣服,都感到舒适;在任何风俗环境下生活,都感到快乐;无论社会地位尊贵或卑贱,都能安于本分,形象地反映了健康人适应社会环境的良好心态。

由此可见,《内经》提出的养生要求在两千多年后的今天仍然具有非常重要的现实意义。

天人合一是主动将自己日常行为和精神情志活动,与自然环境和社会环境融为一体,这是《内经》养生方法中的最高境界。

《内经》养生方法可归纳为三个层次:一是通过内养正气,外避邪气以强身防病,以保证形体健康为目的,这是养生方法的最低层次。

二是通过精神调养,修身养性,做到恬淡虚无,精神内守,真气从之,使形神和谐共存,追求精神健康,这是养生的第二个层次。

第三个层次是不刻意追求养生的技术和方法,自觉将自己与环境融为一体,主动适应自然环境和社会环境,使整个身心包括生理、心理和社会适应能力等诸方面,都能达到完全良好的状态,这是养生方法中的最高层次南方人怎样才能长寿?多吃姜葱少喝凉饮受访专家/中国养生畅销书作者、北京中医药大学副教授曲黎敏,她编著了《黄帝内经养生智慧》、《中医与传统文化》、《中华养生智慧》等。

上周末,曲黎敏到广州购书中心为她的新书《把健康彻底说清楚》举行签售活动,并为读者做了一个小时的养生讲座。

由于是在广州,她特意对南方人的健康给予一些忠告,比如南方人长寿者很少,应多吃生姜、葱白,南方人的体质最不宜喝凉茶、冷饮和吹空调,如果上火了别清热,应该吃姜,特别是干姜等等,这些观点让台下数百名广州读者耳目一新。

南方人上火应吃姜来治南方的天气太热,人的阳气浮在体表,是不利于长寿的,阳气老在那里宣散着,北方人到冬天就收回来了,南方人就收不回来。

南方人基本就是一个劳碌命,因为阳气总在那散着散着,所以也胖不起来。

你们会说南方也有长寿村啊,但肯定是在高海拔的地方,海拔高的地方就没有那么热了。

南方人饮食清淡是有道理的,人活一口气,气吊在外面,里面就不足了,不利于消化食物,所以不宜吃太咸的东西,太咸里面就该更虚了。

广东人好喝茶,要喝就喝大麦茶,可以化肉食,这就是韩国料理里为何都配大麦茶的原因,韩国料理多以烤肉为主。

南方人的体质是最不宜喝凉茶的了。

刚才说了南方人的阳气吊在体表,里面其实是寒的,所以你们看南方人很少有脸白的,脸色多发青、发黑,都是寒的表现,五脏六腑都是寒凉的格局,喝凉茶该更雪上加霜了,应该多吃些生姜、葱白(最好是东北葱)来暖暖。

很多人又会说南方人喝凉茶,是因为容易上火(热气),得咽炎的人很多,这恰恰也是寒伤阴导致的。

人体正常的火应该在下焦,丹田的部位,当下面有寒邪时,火就被往上逼,变成了邪火。

很多中医一看有火了,就开“清热”的方,其实恰恰错了,应该把下焦的寒破了,火就归正位了。