中医学概述

- 格式:ppt

- 大小:578.50 KB

- 文档页数:2

中医学概论pdf陈金水摘要:一、引言二、中医学的基本概念1.中医学的定义2.中医学的起源与发展3.中医学的学科体系三、中医学的理论基础1.阴阳五行学说2.藏象学说3.经络学说4.病因病机学说四、中医学的诊断与治疗方法1.诊断方法2.治疗方法五、中医学的临床应用1.内科疾病治疗2.外科疾病治疗3.妇产科疾病治疗4.儿科疾病治疗5.老年病科疾病治疗六、中医学的现代研究1.中医学在国际上的影响力2.中医学在现代医学中的应用3.中医学的研究现状与展望七、中医学的传承与创新1.中医学的传承2.中医学的创新八、结语正文:一、引言中医学是一门具有悠久历史和丰富内涵的学科,作为中国传统医学的代表,它在我国古代就已经形成了独特的理论体系和实践方法。

随着现代医学的不断发展,中医学仍然在疾病的预防和治疗中发挥着重要作用。

本文将对中医学的基本概念、理论基础、诊断与治疗方法、临床应用、现代研究、传承与创新等方面进行概述,以期为大家提供一个全面的中医学认识。

二、中医学的基本概念1.中医学的定义中医学是指中国古代医学家在长期的生产生活实践中,逐渐认识和总结出来的一门具有独特理论体系和实践方法的医学。

它以阴阳五行、藏象、经络等学说为基础,运用辨证论治的原则,对病因、病理、病机进行探讨,以达到预防、诊断和治疗疾病的目的。

2.中医学的起源与发展中医学的起源可以追溯到远古时代,距今已有数千年的历史。

它的发展经历了多个阶段,如春秋战国、汉唐、宋元、明清等,每个时期都有独特的医学著作和代表性人物。

中医学在历史长河中不断吸收、融合、创新,形成了独特的理论体系和实践方法。

3.中医学的学科体系中医学学科体系包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医老年病学等多个分支学科。

这些学科相互联系、相互补充,共同构成了完整的中医学学科体系。

对中医学的认识和理解中医学作为中国传统医学的重要组成部分,以其独特的理论体系和疗效深受世界各国的认可。

本文旨在对中医学的认识和理解进行探讨,并阐述其在现代医学中的价值和应用。

一、中医学的历史与发展中医学具有悠久的历史,可以追溯到几千年前的古代中国。

它以《黄帝内经》为代表,形成了一套完整的理论体系,包括阴阳学说、五行学说、经络学说等。

随着时间的推移,中医学逐渐发展成为一个系统而完整的学科。

二、中医学的基本理论中医学的理论包括阴阳学说、五行学说、经络学说、气血津液理论等。

其中,阴阳学说是中医学理论的核心,它认为宇宙万物都存在着阴阳的对立和统一关系,而人体的生理状况也是如此。

五行学说则将人体与自然界的五行联系起来,通过调节和平衡五行关系来治疗疾病。

三、中医学的诊断和治疗方法中医学的诊断方法主要包括望、闻、问、切四诊。

中医医生通过观察患者的面色、舌苔、脉搏等来获取病情信息。

治疗方法主要分为药物疗法、针灸疗法、推拿疗法和中药汤剂疗法等。

中药是中医学治疗的重要组成部分,其疗效通过调整和平衡人体阴阳、气血等方面来实现。

四、中医学的价值和应用中医学在临床实践中具有独特的价值和应用。

一方面,它通过综合治疗的方法来治疗疾病,强调整体观念,可以有效改善慢性病、调节免疫系统功能等。

另一方面,中医学注重预防和保健,通过调整生活方式、饮食习惯等,提高人体的自愈能力,减少疾病的发生。

五、中医学面临的挑战和前景展望中医学在现代医学体系中存在一定的争议和挑战。

一方面,现代医学注重证据和科学的支持,对中医学的理论和实践提出了质疑。

另一方面,中医学在临床实践中的疗效被越来越多的病患所认可。

展望未来,中医学需要与现代医学相结合,通过科学研究和临床验证,不断提升自身的疗效和科学性,为人类的健康事业做出更大的贡献。

六、总结中医学作为中国传统医学的重要组成部分,在世界上具有独特的地位和影响力。

通过对中医学的认识和理解,我们可以更好地把握其理论基础和实践方法,进一步推广和发展中医学在世界范围内的应用。

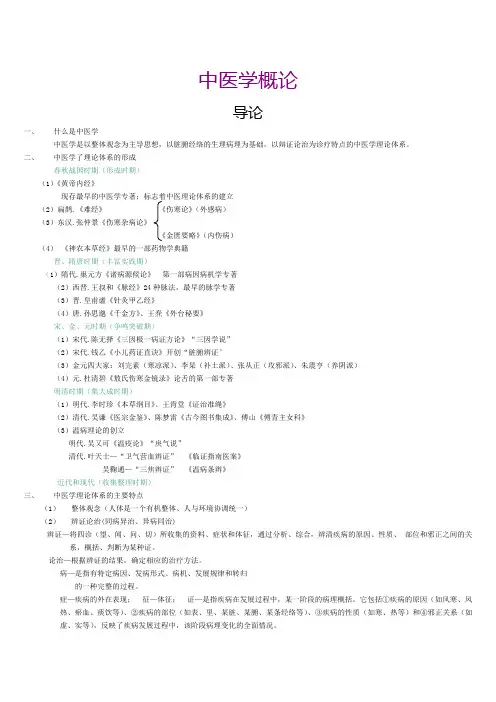

中医学概论导论一、什么是中医学中医学是以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理病理为基础,以辩证论治为诊疗特点的中医学理论体系。

二、中医学了理论体系的形成春秋战国时期(形成时期)(1)《黄帝内经》现存最早的中医学专著;标志着中医理论体系的建立(2)扁鹊.《难经》《伤寒论》(外感病)(3)东汉.张仲景《伤寒杂病论》《金匮要略》(内伤病)(4)《神农本草经》最早的一部药物学典籍晋、隋唐时期(丰富实践期)(1)隋代.巢元方《诸病源候论》第一部病因病机学专著(2)西晋.王叔和《脉经》24种脉法,最早的脉学专著(3)晋.皇甫谧《针灸甲乙经》(4)唐.孙思邈《千金方》、王焘《外台秘要》宋、金、元时期(争鸣突破期)(1)宋代.陈无择《三因极一病证方论》“三因学说”(2)宋代.钱乙《小儿药证直诀》开创“脏腑辨证”(3)金元四大家:刘完素(寒凉派)、李杲(补土派)、张从正(攻邪派)、朱震亨(养阴派)(4)元.杜清碧《敖氏伤寒金镜录》论舌的第一部专著明清时期(集大成时期)(1)明代.李时珍《本草纲目》、王肯堂《证治准绳》(2)清代.吴谦《医宗金鉴》、陈梦雷《古今图书集成》、傅山《傅青主女科》(3)温病理论的创立明代.吴又可《温疫论》“戾气说”清代.叶天士—“卫气营血辨证”《临证指南医案》吴鞠通—“三焦辨证”《温病条辨》近代和现代(收集整理时期)三、中医学理论体系的主要特点(1)整体观念(人体是一个有机整体、人与环境协调统一)(2)辨证论治(同病异治、异病同治)辨证—将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。

论治—根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

病—是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整的过程。

症—疾病的外在表现;征—体征;证—是指疾病在发展过程中,某一阶段的病理概括。

它包括①疾病的原因(如风寒、风热、瘀血、痰饮等)、②疾病的部位(如表、里、某脏、某腑、某条经络等)、③疾病的性质(如寒、热等)和④邪正关系(如虚、实等),反映了疾病发展过程中,该阶段病理变化的全面情况。

对中医学的认识一、中医学的概述中医学是中国传统医学的一种,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

它以整体观念为基础,强调人体与自然环境之间的相互关系,注重预防和治疗疾病的根本原因。

二、中医学理论1. 中医诊断中医诊断包括望、闻、问、切四个方面。

望指观察患者面色、舌苔等外观表现;闻指听取患者声音、呼吸等声音表现;问指询问患者病情及生活习惯等方面;切指按摩患者穴位,探测脉象等。

2. 中医治疗中医治疗主要通过药物治疗和针灸治疗两种方式。

药物治疗是通过草药制剂来调节人体内部环境,达到治愈或缓解疾病的目的。

针灸治疗则是通过针刺穴位来调节人体气血流通和神经系统功能,达到治愈或缓解疾病的目的。

3. 中医五行学说中医五行学说是中医理论的重要组成部分。

五行分别为金、木、水、火、土,它们相互制约、相互依存,构成了人体内部环境的平衡状态。

在治疗疾病时,中医师会根据患者的五行属性来选择适合的药物和治疗方式。

三、中医学与现代医学的比较1. 治疗方式不同中医学强调整体观念和预防为主,采用草药制剂和针灸等方式来治疗疾病。

而现代医学则注重局部治疗和手术等技术手段。

2. 理论基础不同中医学的理论基础是整体观念和气血理论等传统文化思想,而现代医学则以生物化学和分子生物学等自然科学为基础。

3. 临床应用范围不同中医学主要应用于慢性病和亚健康状态下的治疗,如肝肾阴虚、气滞血淤等;而现代医学则更多地应用于急性病和重症病情的治疗,如心脏病、癌症等。

四、中医学的优势1. 治愈率高中医学强调整体观念和预防为主,能够从根本上调节人体内部环境,达到治愈或缓解疾病的目的。

2. 副作用小中药制剂和针灸等治疗方式相对于西药制剂和手术等技术手段来说,副作用较小,不会对患者造成过多负担。

3. 预防保健效果明显中医学注重预防为主,通过饮食调理、起居调节等方法来维护身体健康,并能提高人体免疫力,降低患各种疾病的风险。

五、结语中医学是中国传统文化的一部分,具有悠久历史和深厚文化底蕴。

第一章中医学理论体系概述中医学是在中国古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,断积累,反复总结而逐渐形成的具有独特风格的传统医学科学,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,具有数千年的悠久历史,是中国传统文化的重要组成部分。

它历史地凝结和反映了中华民族在特定发展阶段的观念形态,蕴含着中华传统文化的丰富内涵,为中华民族的繁衍昌盛和保健事业作出了巨大贡献,是中国和世界科学史上一颗罕见的明珠。

中医基础理论旨在研究阐发中医学的基本观念、基本概念、基本理论和基本原则,它在整个中医学科中占有极其重要的地位,是中医学各分支学科的理论基础。

第一节中医学理论体系的形成和发展一、中医学理论体系的形成(一)中医学与中医学理论体系1.中医学:医学是研究人类生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,属于自然科学范畴:中医学是研究人体生理、病理、疾病的诊断与防治,以及摄生康复的一门传统医学科学,它有独具特色的理论体系。

(熟记概念)2.中医学理论体系:体系是由有关事物互相联系、互相制约而构成的一个整体。

科学理论体系是由基本概念、基本原理或定律和具体的科学规律三个基本知识要素组成的完整体系。

如爱因斯坦所说,“理论物理学的完整体系是由概念、被认为对这些概念最有效的基本定律,以及用逻辑推理得到的结论这三者所构成的”(《爱因斯坦文集》)。

中医学理论体系是由中医学的基本概念、基本原理,以及按照中医学逻辑演绎程序从基本原理推导出来的科学结论,即科学规律而构成的,是以中国古代的唯物论和辩证法思想,即气一元论和阴阳五行学说为哲学基础,以整体观念为指导思想,以脏腑经络的生理和病理为核心,以辨证论治为诊疗特点的独特的医学理论体系。

(了解概念)(二)中医学理论体系形成的条件(了解)科学是一种社会现象,它不能游离于社会之外而孤立地存在与发展。

科学体系是社会的一个子系统,它要与社会的其他子系统之间发生物质、能量和信息交换。

绪论1.我国医学史上的第一部医学理论专著《黄帝内经》的问世,成为中医药学发展的基础和理论源泉,标志着中医药理论体系的确立2.四大经典著作《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》的问世,意味着中医药基本理论的确立和完整理论体系的形成3.唐代政府于659年颁行了由苏敬等人主持编纂的《新修本草》(又名《唐本草》)。

这是中国古代由政府颁行的第一部药典,也是世界上最早的国家药典4.钱乙的《小儿药证直诀》,系统论述了小儿的生理病理特点5.《本草纲目》,是中国药学史上的一座里程碑。

该书收载药物1892种。

李时珍被誉为药圣。

6.中医学有其独特的理论体系,最基本的特点有:整体观念和辩证论治。

整体观念是中医学理论的指导思想,辨证论治是中医学治疗疾病的基本原则。

(1)整体就是统一性、完整性和联系性。

整体观念是整体思维方法在中医学理论中的体现,即强调在观察、分析、研究和解决问题时,必须注重事物本身所存在的统一性、完整性和联系性。

(2)辩证论治是中医认识和治疗疾病的基本原则,是中医对疾病的一种特殊的研究和处理方法证:即证候,既不是疾病的全过程,也不是疾病的某一项临床表现。

所谓证,是指在疾病发展过程中,对某一段的病因、病位、病性和病邪正关系所作的病理性概论第一章阴阳五行1.阴阳是对自然界相互关联着的事物和现象对立双方相对属性的概括,含有对立统一的概念2.阴阳学说的基本内容:阴阳交感阴阳对立制约阴阳互根互用阴阳消长平衡阴阳相互转化3.“五”是指木、火、土、金、水五种物质;“行”即运动变化、运动不息之义。

五行,即是木火土金水五种物质的运动变化。

木的特性:木曰曲直火的特性:火曰炎上土的特性:土爰稼穑金的特性:金曰从革水的特性:水曰润下4.五行的相生相克:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。

第二章藏象1.脏腑根据功能特点分为五脏、六腑、奇恒之腑三类。

五脏,即心、肺、脾、肝、肾,合为“五脏”;六腑,即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦,合为“六腑”;奇恒之腑,即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。

中医学大一到大五的课程表摘要:一、中医学概述1.中医学的定义与历史发展2.中医学的基本理论体系二、中医学课程设置1.大一课程a.中医基础理论b.中医诊断学c.中药学2.大二课程a.中医方剂学b.中医内科学c.针灸学3.大三课程a.中医外科学b.中医妇科学c.中医儿科学4.大四课程a.中医骨伤科学b.中医眼科学c.中医耳鼻喉科学5.大五课程a.临床实习b.毕业论文三、课程学习目标与培养方向1.理论知识的掌握2.临床实践能力的培养3.学术研究能力的提升四、中医学就业前景1.医疗机构就业2.医药企业就业3.教育与科研机构就业4.自主创业正文:中医学,作为我国传统医学的代表,有着数千年的历史。

它以阴阳五行、脏腑经络等理论为基础,运用中草药、针灸、推拿等方法进行治疗。

中医学大一到大五的课程设置涵盖了中医基础理论、诊断、方剂、临床等多个方面,旨在培养具备扎实理论知识和临床实践能力的中医人才。

在大一阶段,学生将学习中医基础理论、中医诊断学和中药学。

中医基础理论主要包括阴阳五行、脏腑经络等基本概念;中医诊断学涉及望、闻、问、切四诊方法,以及疾病诊断和辨证论治;中药学则介绍各类中草药的性能、功效和应用。

进入大二,课程设置逐渐深入。

中医方剂学教授各种方剂的组成、功效和应用;中医内科学主要讲解内科疾病的病因、病理、症状、诊断和治疗方法;此外,学生还将学习针灸学,掌握经络腧穴、针灸方法和临床应用。

到了大三,课程更加专业化。

中医外科学主要研究外科疾病的病因、病理、症状、诊断和治疗方法;中医妇科学涉及妇科疾病的诊治;中医儿科学则关注儿科疾病的治疗。

大四阶段,中医骨伤科学和中医眼科学、中医耳鼻喉科学将逐一展开。

中医骨伤科学主要研究骨折、脱位等骨伤疾病的治疗;中医眼科学和中医耳鼻喉科学分别关注眼科和耳鼻喉科疾病的诊治。

在大五学年,学生将进行临床实习,结合所学知识应用于实际病例,以提高临床实践能力。

此外,还需完成毕业论文,对所学知识进行系统总结和深入研究。

中医学基础名词解释中医学基础名词解释1. 中医学:中医学是传统的中华医学,是中国独有的医学体系,包括中医理论、诊断、治疗方法等内容。

2. 中医理论:中医学的理论基础,包括中医的哲学观念、中医的脏腑学说、经络学说等等。

3. 中医诊断:中医学对病情进行判断和分析的过程,包括望诊、闻诊、问诊和切诊四诊法。

4. 中医治疗:中医学对疾病进行治疗的方法,包括药物治疗、针灸、推拿、艾灸等。

5. 中医药:中医学的药物学科,包括中医药的理论、药物的种类和功用等。

6. 中药材:中医药的原料药,即中药材植物的药用部分。

7. 主治医生:中医学中负责对病人进行诊断和治疗的医生。

8. 经络学说:中医学中关于人体经络系统的理论,认为经络是人体的气血运行通道。

9. 脏腑学说:中医学中认为人体有五脏(肺、心、肝、脾、肾)和六腑(胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦)组成,每个脏腑有其功能和相互关系。

10. 五行学说:中医学中基于对自然界五行(木、火、土、金、水)属性的认识,将人体的器官、疾病、五脏六腑等与五行相对应,以使人体保持平衡。

11. 阴阳学说:中医学中认为阴阳是自然界的两种对立面,阴阳的失衡会导致疾病,调节阴阳平衡可以达到治疗的效果。

12. 病邪:中医学中指导致疾病发生的外来有害因素,如风寒、湿热等。

13. 气血:中医学中认为人体的精微物质,气与血是相互依存、共同作用的。

14. 经络:中医学中认为人体内部的运行通道,负责经络中气血的运行。

15. 针灸:中医学中的治疗方法,利用针刺入人体经络系统,调节人体的气血平衡。

16. 推拿:中医学中的治疗方法,通过手法的按摩,以达到疏通经络、调节气血的作用。

17. 艾灸:中医学中的治疗方法,利用艾草的燃烧产生的热量,通过热熏热灸等方式,刺激皮肤,调节气血。

18. 方剂:中医药中的药方配方,按照定义和用途的不同,可分为单味药方、复方药方和方解药方等。

19. 脉诊:中医学中的诊断方法之一,通过触摸病人的脉搏来判断其病情。

中医药学概论重点一、中医药学的起源与发展:1.中医药学的起源:介绍中医药学的起源,追溯到远古时期的巫医、神医等,以及中医药学的发展轨迹。

2.中医药学的思想:阐述中医药学的主要思想,即整体观念、阴阳学说、五行学说、六经理论等。

3.中医药学的发展历程:概述了中医药学自古代的黄帝时期到现代的发展历程,包括不同时期的重要医家、医书等。

二、中医药学的基本理论:1.阴阳学说:介绍了阴阳学说的基本概念、特点以及与中医药学的关系,解释了阴阳平衡在人体健康中的作用。

2.五行学说:阐述了五行学说的基本原理,即金、木、水、火、土五行的互生互克关系,以及与中医药学的应用。

3.人体经络学说:讲述了人体经络的形态、分布、功能,以及经络与诊断、治疗的关系。

4.中医病机学说:介绍了中医病机学说的主要内容,包括病因、病机、证候等,以及与西医病理学的对比。

三、中医药学的基本知识:2.方剂学:介绍了方剂学的基本概念和分类,包括汤剂、散剂、丸剂、煎剂等,以及方剂的组成与应用。

3.针灸学:讲述了针灸学的基本原理,包括针灸的作用机制、穴位选取和刺激技法等。

4.推拿学:介绍了推拿学的基本理论和手法,包括按摩、推拿、拔罐、刮痧等,以及推拿的应用领域。

四、中医药学的现状与发展:1.中医药学的现状:概述了中医药学在国内外的发展现状,包括中医药学的教育、科研、临床应用等。

2.中医药学的国际化:介绍了中医药学在国际间的影响力和发展趋势,以及中医药国际化的挑战和机遇。

3.中医药学的未来发展:讨论了中医药学未来发展的方向和重点,包括中医药学的研究方法、临床应用、市场发展等。

总之,中医药学概论是中医药学专业的一门重要课程,通过学习这门课程,可以初步了解中医药学的基本理论、基本知识和发展历程,为进一步深入学习和研究中医药学奠定基础。

中医专业说明书一、专业概述中医学是我国悠久历史文化的重要组成部分,作为一门独特的医学体系,它将人的身体看作是一个整体,强调阴阳平衡和气血流通的重要性。

中医学以中草药为主要治疗手段,通过针灸、推拿、中药等综合治疗手段来调节人体健康状态。

本说明书将为你详细介绍中医专业,其中包括其历史背景、专业特点、培养目标以及就业前景。

二、历史背景中医学起源于古老的中国,经过数千年的发展与实践,形成了独特的理论体系与医疗技术。

《黄帝内经》、《伤寒杂病论》等经典著作为中医学的基础,其中包含了对人体结构、病因、病理等方面的深刻探索。

中医学在东方文化中占有重要地位,并越来越受到国际社会的关注与认可。

三、专业特点1. 综合性专业:中医学跨越医学、药学、理学等多个学科,所以学习中医学需要具备广泛的知识基础和综合能力。

2. 理论与实践相结合:中医学注重理论与实践的结合,学生不仅需学习中医学的基本理论,还需参与到临床实践中,通过实践来加深对理论知识的理解。

3. 个性化治疗:中医学强调个体化治疗,通过病人的整体特征来确定治疗方案,以达到治疗效果的最大化。

4. 注重预防:中医学强调疾病的预防与早期干预,通过调节人体的阴阳平衡来增强自身免疫力,减少疾病的发生。

四、培养目标中医专业致力于培养具备中医学基本理论知识和临床操作技能的专业人才。

具体培养目标如下:1. 具备扎实的中医学理论基础,了解中医学的基本原理和经典著作。

2. 掌握中医诊断方法,能够准确判断疾病的发生和发展。

3. 掌握针灸、推拿、中药等中医学常用治疗技术,能够独立进行临床操作。

4. 具备良好的职业道德和沟通能力,能够与患者进行有效的沟通与协调。

5. 具备科学研究能力,能够参与中医学领域的科研工作。

五、就业前景中医学作为一门古老而又现代的医学体系,其就业前景广阔。

中医专业毕业生可以选择以下几个方向就业:1. 中医医院:中医专业毕业生可在中医医院就业,担任中医医生、针灸师、推拿师等职位。

中医的详细介绍概述:中医,又称传统中医学,是中华民族的宝贵财富。

其源远流长,有着悠久的历史和深厚的理论体系。

中医强调整体观念,注重平衡和调和,通过调节人体的供求关系,以治疗疾病和维护健康。

1. 历史渊源中医起源于中国古代的远古时期,可以追溯到五千多年前。

《黄帝内经》被认为是中医发展的里程碑,包含了丰富的医学理论和医疗实践经验。

中医的传承与发展,经历了多个朝代,不断吸纳世界其他文明的医学成果,形成了独特而完整的理论体系。

2. 理论基础中医理论主要包括阴阳学说、五行学说、经络学说和脏腑学说等。

其中,阴阳学说认为宇宙万物都由阴阳两大对立而统一的基本元素构成,维持着动态的平衡;五行学说将自然界和人体分为五行(金、木、水、火、土),相互制约和相互促进;经络学说强调人体存在着复杂的经络系统,通过穴位的刺激来调节身体的功能;脏腑学说将人体内脏器官视为独立的功能单位,每个脏腑都有其独特的功能。

3. 诊断方法中医注重辨证施治,通过全面而细致的诊断方法来确定病因、辨别证候。

常用的诊断方法包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

望诊是通过观察面色、舌苔、目光等来获得病情信息;闻诊是通过听取患者的声音、咳嗽等来判断病情;问诊则是通过询问患者的症状、疾病史等,借助患者口述来了解病情;切诊是通过触摸脉搏的形态、频率等来判断病情。

4. 治疗方法中医治疗包括药物疗法、针灸疗法、推拿疗法和中药疗法等。

药物疗法是使用中草药、动物和矿物等制成的药物进行治疗,中药的用药原则包括辨证施治、祛邪扶正、调和阴阳等;针灸疗法是采用针刺经络和穴位来调节人体的生理和病理状态;推拿疗法是以手法按摩人体的特定部位,促进气血运行,调理身体;中药疗法是指通过中草药的外用或内服来治疗疾病。

5. 预防和保健中医注重预防和保健,强调个体的整体平衡。

常用的保健方法包括调整饮食结构,遵循中医的饮食养生原则;适度运动,保持身体的柔韧性和活力;养成良好的作息习惯,保证充足的睡眠;进行心理调节,保持良好的心态。

中医学大一到大五的课程表

摘要:

一、中医学概述

二、大一课程安排

三、大二课程安排

四、大三课程安排

五、大四课程安排

六、大五课程安排

七、课程总结

正文:

中医学是中国传统医学的一种,历史悠久,博大精深。

本文将详细介绍中医学大一到大五的课程安排。

大一课程主要以基础课程为主,包括中医基础理论、中医诊断学、中药学以及中医养生学等。

这些课程帮助学生建立中医学的理论体系,了解中医诊断方法以及熟悉常用中药的功效和应用。

大二课程在基础课程的基础上进行拓展,包括中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学等。

这些课程使学生能够掌握各科疾病的病因、病理、症状、诊断和治疗方法。

大三课程更加注重实践操作,包括针灸学、推拿学、中医骨伤科学等。

学生通过学习这些课程,可以掌握针灸、推拿等治疗技术的操作方法以及骨伤科的诊断和治疗方法。

大四课程以临床实习为主,学生将在附属医院或其他医疗机构进行为期一年的临床实习,实际操作中医治疗方法,锻炼临床诊疗能力。

大五课程主要是进行毕业论文的撰写和答辩。

学生需要根据所学知识,选择一个研究方向进行深入研究,撰写一篇学术论文,并进行答辩。

总之,中医学大一到大五的课程安排涵盖了理论、实践、研究等各个方面,旨在培养具备全面素质的中医学人才。