房间隔缺损PPT

- 格式:pptx

- 大小:12.02 MB

- 文档页数:38

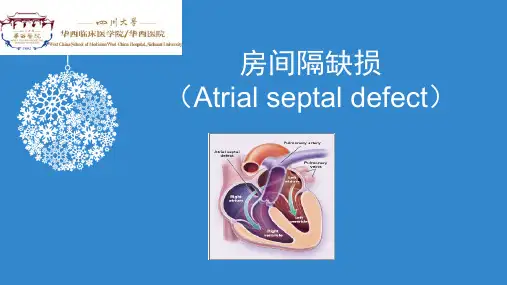

《房间隔缺损》PPT课件目录•房间隔缺损概述•诊断方法与标准•治疗策略与方案选择•并发症预防与处理措施•患者教育与心理支持工作部署•总结回顾与展望未来发展趋势01房间隔缺损概述定义与发病机制定义房间隔缺损(ASD)是指心房间隔先天性发育不全导致的左、右心房间异常交通。

发病机制在胚胎发育过程中,原始心房间隔发育、融合、吸收等异常所致。

流行病学特点发病率占先天性心脏病的10%-15%,女性多见。

遗传因素有家族遗传倾向,与基因突变有关。

环境因素宫内感染、孕期接触放射线或化学物质等。

临床表现及分型临床表现多数患者儿童时期无症状,随年龄增长逐渐出现劳力性呼吸困难、心悸、乏力等症状。

严重者可出现右心衰竭。

分型根据缺损部位可分为中央型(卵圆窝型)、上腔型、下腔型和混合型四种类型。

其中中央型最为常见,占76%左右。

02诊断方法与标准可在胸骨左缘第2-3肋间闻及收缩期吹风样杂音,伴有第二心音亢进和固定分裂。

心脏听诊心脏叩诊症状分析可发现心脏浊音界扩大,以左房扩大为主。

患者常出现心悸、气短、乏力等症状,严重者可出现心衰表现。

030201体格检查及症状分析是诊断房间隔缺损的首选方法,可明确显示房间隔缺损的位置、大小和形态。

超声心动图常表现为右心房、右心室肥大,可有不完全性右束支传导阻滞。

心电图可表现为右心房、右心室增大,肺动脉段突出,肺门血管影增粗。

胸部X 线影像学诊断技术03心导管检查可测量左、右心房压力及血氧含量,计算肺循环血流量和心排血量,进一步明确诊断和评估病情。

01血常规一般无异常改变。

02血生化可有轻度低氧血症表现。

实验室检查及其他辅助手段03治疗策略与方案选择使用利尿剂、ACE 抑制剂等药物,减轻心脏负荷,缓解症状。

药物治疗限制体力活动,避免过度劳累和情绪激动,降低心脏负担。

生活方式调整通过心电图、超声心动图等检查手段,定期评估病情变化和治疗效果。

定期随访保守治疗措施及效果评估外科修补术通过开胸手术,直接缝合或修补房间隔缺损,适用于大型或复杂型缺损。

房间隔缺损课件•房间隔缺损基本概念与流行病学•房间隔缺损病理生理变化•房间隔缺损影像学检查方法•房间隔缺损治疗方案与适应证评估•房间隔缺损预防保健知识普及•总结回顾与展望未来进展方向目录CONTENTS01房间隔缺损基本概念与流行病学房间隔缺损定义及分类定义房间隔缺损(ASD)是一种常见的先天性心脏病,指胚胎发育过程中原始心房间隔发育、融合、吸收异常,导致左、右心房之间残留未闭的缺损。

分类根据缺损的位置和大小,房间隔缺损可分为原发孔型缺损和继发孔型缺损。

其中,继发孔型缺损最常见,约占所有房间隔缺损的80%。

房间隔缺损的发病率在先天性心脏病中较高,约占所有先天性心脏病的20%-30%。

发病率性别与年龄分布地域与种族差异男女均可发病,女性略多于男性。

房间隔缺损可发生于各年龄段,但以婴幼儿和儿童期多见。

房间隔缺损的发病率在不同地域和种族间存在一定差异,可能与遗传因素、环境因素等有关。

030201流行病学特点部分房间隔缺损患者有家族遗传史,可能与基因变异有关。

遗传因素孕期病毒感染、接触有毒有害物质、药物使用不当等环境因素也可能导致房间隔缺损的发生。

环境因素高龄产妇、孕期营养不良、糖尿病等也可能增加胎儿发生房间隔缺损的风险。

其他因素发病原因及危险因素临床表现与诊断依据临床表现房间隔缺损患者的临床表现因缺损大小和病程长短而异。

轻症患者可无明显症状,重症患者可出现心悸、气短、乏力、咳嗽等症状,甚至发生心力衰竭。

诊断依据房间隔缺损的诊断主要依据临床表现、体格检查和影像学检查。

其中,心脏超声检查是诊断房间隔缺损的首选方法,可以明确缺损的位置、大小和形态。

02房间隔缺损病理生理变化缺损大小与位置缺损大小不等,可位于房间隔的任何部位,但常见于卵圆窝处。

房间隔缺损心脏房间隔部位存在缺损,导致左右心房之间出现直接交通。

伴随畸形部分房间隔缺损患者可伴有其他心脏畸形,如二尖瓣狭窄、动脉导管未闭等。

心脏解剖结构异常血流动力学改变左向右分流正常情况下,左心房压力高于右心房,房间隔缺损时,左心房血液通过缺损处流入右心房,形成左向右分流。