人教版八年级语文上册第三单元第13课

- 格式:pptx

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:30

13、苏州园林教学目标:知识能力目标1、积累本课新词,并能掌握和运用。

2、了解我国园林建筑艺术,特别是苏州园林的艺术成就,领会欣赏中国园林艺术的方法。

3、了解说明文常用的说明方法,初步学写说明文。

4、整体感知课文,梳理文章的写作思路,弄清作者介绍说园林的条理和顺序,培养学生按照事物本身规律组织材料,有条理地说明事物的能力。

过程和方法目标1、把握本文所运用的说明方法,培养说明文的阅读能力,初步学写说明文。

2、揣摩语言,引导学生体会说明文中糅合记叙、议论,表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点。

情感和价值观目标了解我国园林艺术的成就,激发学生热爱祖国的思想感情。

教学重点1、理清课文思路,把握苏州园林的整体特点和本文的说明顺序。

2、揣摩语句,理解句子丰富的内涵,体会本文的语言特色。

教学难点1、理解绘画与园林建筑的联系。

2、搞清本文所运用的说明方法,并理解其作用。

教学方法合作探究法、点拨法教具准备多媒体课件课时安排2课时教学过程第一课时教学要点朗读课文,整体感知文意;划分结构层次,理清作者的行文思路,把握苏州园林的整体特点,明确说明顺序;理解绘画与园林建筑的联系,感受苏州园林的图画美。

教学步骤一、导入1、请您欣赏苏州园林,简介苏州园林。

[展示课件(一)1、2] [展示课件(一)3——8]2、作者及相关资料简介。

(1)简介叶圣陶;[展示课件(二)] [展示课件(三)](2)导语设计:叶圣陶是苏州人,青少年时代一直生活在苏州。

当年课余时间他常和同窗好友游园林,赏美景,他与苏州园林结下了不解之缘。

让我们跟随叶老的笔迹,一起去领略苏州园林的风采吧!二、朗读课文,整体感知。

1、朗读课文,播放录音。

2、多媒体显示需要重点积累的词语。

3、用文中的词语写一段话。

4、朗读课文,学生交流初读课文的感受。

三、课文内容研讨1 、苏州园林总的特点是什么,具体设计主要表现在哪几个方面?2 、课文第2 自然段中的四个“讲究”的次序能不能调换次序?这四个方面在文中是如何体现的,用文中相应的语句加以说明。

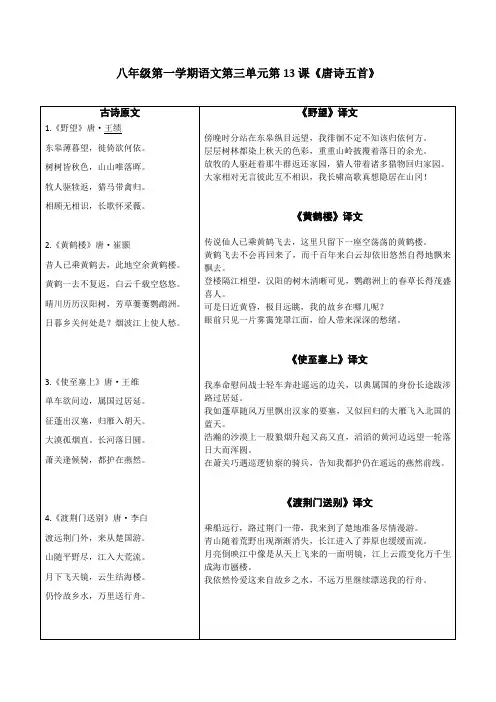

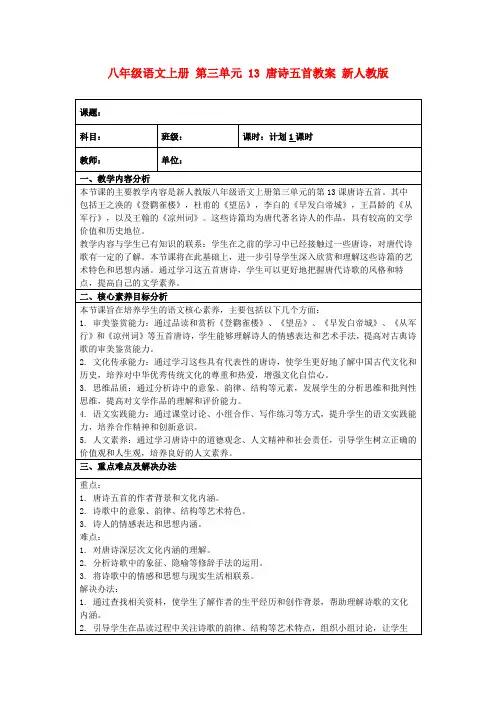

第三单元《唐诗五首》赏析一、《野望》1.试分析首联在全诗中的作用。

①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。

第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。

②表现了诗人在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。

2.请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。

诗歌颔联妙在融情于景。

诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独落寞的情怀。

3.请从动静和写景顺序的角度赏析中间两联。

颔联写总写秋色,是静景、远景,颈联写牧人与猎马,是动景、近景。

这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

4.颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?动静结合的手法。

颔联写远山近树,一片秋色,在夕阳的余晖中越发显得苍茫静穆;颈联写牧人和猎马的出现,使整个画面活动了起来。

动静结合,描写了一幅略显苍凉的田园牧歌式的山村秋晚图。

5.诗人在傍晚野望时,描绘出了怎样的景色?用了什么手法?日暮时分,站于东皋极目远望,视野十分开阔。

秋的手掌抚过每一株树木,黄叶纷飞,层林尽染。

落日西沉,红霞映天,余晖铺洒在每一座山头上,天地被渲染得一派静穆和安详。

放牧的人赶着小牛走在回家的小路上,打猎的人牵着马,马上驮着猎物也回去了。

描写手法:白描的手法写景物,自然朴实;6.尾联运用典故有何表达作用?借“采薇”的典故,表现了诗人知音难觅、孤独无依的苦闷与惆怅之情。

7.诗人在诗中流露了怎样的感情?首尾两联抒情言事,中间两联写景,借景抒情,表现了百无聊赖的彷徨心情和在现实中孤独无依、只好追怀古人的落寞心绪。

二、《黄鹤楼》1.首联:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

(1)用典。

由仙人乘黄鹤归去的传说引出黄鹤楼,为黄鹤楼增添了神秘色彩,吊古伤今,写出了无限怅惘之情。

2.颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

(1)融情于景选取了悠悠千载的白云,描绘了一幅空寂寥落的画面,抒发了诗人的吊古伤今之感,无限怅惘之情。

第13课、唐诗五首【目标】了解有关律诗的文学常识;把握诗歌内容,理解诗歌主题。

体味诗歌的艺术特色和语言风格,学习借景抒情、情景交融的表现手法。

感受诗人抒发的情怀,领悟诗歌隽永的意蕴。

借助课下注释,结合诗歌创作背景,理解诗歌内容,体会诗人的思想感情。

【指导】揣摩诗歌中的景物描写,从修辞手法、表达技巧等角度赏析精彩语句,品味诗歌的优美意境。

反复诵读,感受律诗的格律之美;赏析诗歌描绘的画面,感受诗歌蕴含的思想感情。

【考点】“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”“大漠孤烟直,长河落日圆”“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”等为中考古诗文默写的常考语句。

赏析诗歌描绘的画面是中考的常考点,考生在备考时要予以重视。

中考对赏析诗歌中的典故及其作用的考查比较频繁。

如黄冈中考《送魏大从军》要求说说诗歌尾联用了什么手法(用典),表现了作者怎样的思想感情。

【文题文解读】文题解读“野望”,即眺望原野。

标题简洁明了,表描写的是田野的景色,交代了写作背景。

【作者简介】作者作品王绩(约589-644),字无功,号东皋(gāo州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。

其诗多写仁隐逸田园之趣,近而不浅,质而不俗,真率疏放表作品有《野望》《秋夜喜遇王处士》《醉后酌》等。

【背景】背景探寻本诗选自《王绩诗注》(上海古籍出版社1版)。

诗人一生郁郁不得志,曾三仕三隐。

这首致作于诗人辞官隐居东皋之时。

【课文解读】野望唐代:王绩东皋薄暮望,徙倚欲何依。

{首联写诗人在傍晚时分独自徘徊的场景,揭示了诗人孤独凄凉的心境,为下文写景做铺垫。

“东皋”点明地点,薄暮”点明时间;“望”字领起中间两联的写景;“欲何依”化用曹操《短歌行》中的诗句:“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依。

”表现了诗人百无聊赖的彷徨心情。

}树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

{这四句是对薄暮中所见之景的具体描写,勾勒出一幅山家秋晚图,营造了一种田园牧歌式的静谧氛围。

颔联是静景,颈联是动景,动静结合,光色相衬,使整个画面活了起来。