太阳辐射、地面辐射与大气逆辐射

- 格式:doc

- 大小:104.50 KB

- 文档页数:4

太阳辐射和地面辐射,大气逆辐射的关系.

大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量。

大气辐射的方向既有

向上的,也有向下的。

大气辐射中向下的部分,因为与地面辐射方向相反,称为大气逆辐射。

特性:大气逆辐射强弱主要取决于大气层的温度和湿度的垂直分布,除此之外与云的

状况密切相关,但没有显著的日变化。

云量多,空气湿度大,大气逆辐射强。

简单理解就

是地面射出的光很容易被云反射回来。

空气洁净,云量少,被大气反射的太阳直接辐射少,大多射到地面,地面辐射加强,大气辐射也跟着加强,大气逆辐射也随之加强。

一、名词解释(每小题2分,共10分)1、锋面:冷暖气团的交界面交锋面,亦称锋区。

2、降水量:从大气中降落到地面,未经蒸发、渗透和流失而在水平面上积累的水层厚度。

3、终霜冻:春天寒冷季节向温暖季节过渡期间发生的最后一次霜冻称为终霜冻。

4、干洁大气:不含水汽和气溶胶粒子的混合空气称为干洁大气。

5、相对湿度:空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。

6、大气逆辐射:大气吸收地面辐射以后,以辐射方式向四周放射能量,其中射向地面的部分,称为大气逆辐射。

7、气温年较差:一年中最热月平均温度(气温)与最冷月平均温度(气温)之差。

8、日照百分率:(实照时间/可照时间)*100%9、容积热容量:单位体积的物质,温度变化1摄氏度所需吸收或放出的热量。

10、三基点温度:生物维持生长发育的生物学下限温度、上限温度和最适温度。

11、地球辐射:太阳辐射经过大气到达地面,大气和地面物体吸收太阳辐射后,按其本身温度不断向外发射辐射,地面辐射和大气辐射总称为地球辐射。

12、蒸腾系数:植物形成单位重量干物质所消耗的水量。

13、气团:是指在对流层中水平方向上物理属性比较均匀,垂直方向上变化比较一致的大块空气。

14、焚风:气流越过高大山脉后,在山的背风坡形成热而干的风。

15、对流:流体在垂直方向上有规律的升降运动。

16、地面辐射:地面吸收太阳辐射,同时按其本身的温度向外辐射称为地面辐射。

17、太阳高度角:太阳光线与地表水平面之间的夹角(0℃≦h≦90℃)18、活动面:辐射能、热能和水分交换最活跃,并能调节邻近气层和土层温度或湿度状况的物质面。

19、初霜冻:秋天温暖季节向寒冷季节过渡期间发生的第一次霜冻称为初霜冻。

20、有效积温:生物在某一生育期(或全生育期)中,有效温度的总和。

21、地面有效辐射:地面放射的辐射与地面吸收的大气逆辐射之差称为地面有效辐射。

22、小气候:指由于下垫面状况和性质的不同,以及人类的活动产生的近地层和土壤上层的小范围的气候。

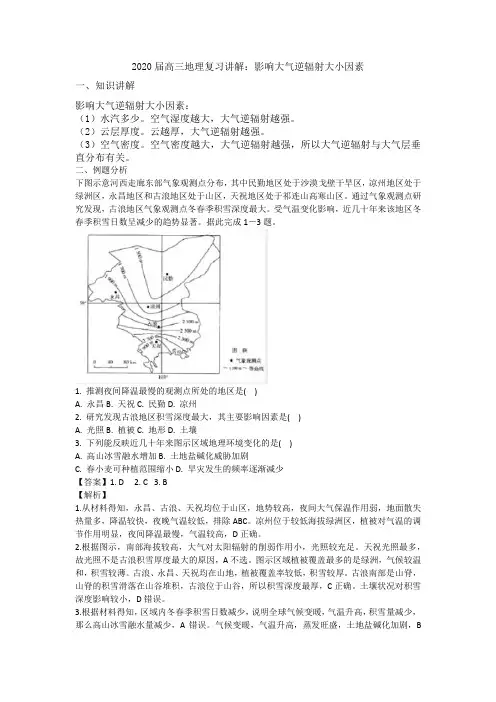

2020届高三地理复习讲解:影响大气逆辐射大小因素一、知识讲解影响大气逆辐射大小因素:(1)水汽多少。

空气湿度越大,大气逆辐射越强。

(2)云层厚度。

云越厚,大气逆辐射越强。

(3)空气密度。

空气密度越大,大气逆辐射越强,所以大气逆辐射与大气层垂直分布有关。

二、例题分析下图示意河西走廊东部气象观测点分布,其中民勤地区处于沙漠戈壁干旱区,凉州地区处于绿洲区,永昌地区和古浪地区处于山区,天祝地区处于祁连山高寒山区。

通过气象观测点研究发现,古浪地区气象观测点冬春季积雪深度最大。

受气温变化影响,近几十年来该地区冬春季积雪日数呈减少的趋势显著。

据此完成1-3题。

1. 推测夜间降温最慢的观测点所处的地区是( )A. 永昌B. 天祝C. 民勤D. 凉州2. 研究发现古浪地区积雪深度最大,其主要影响因素是( )A. 光照B. 植被C. 地形D. 土壤3. 下列能反映近几十年来图示区域地理环境变化的是( )A. 高山冰雪融水增加B. 土地盐碱化威胁加剧C. 春小麦可种植范围缩小D. 旱灾发生的频率逐渐减少【答案】1. D 2. C 3. B【解析】1.从材料得知,永昌、古浪、天祝均位于山区,地势较高,夜间大气保温作用弱,地面散失热量多,降温较快,夜晚气温较低,排除ABC。

凉州位于较低海拔绿洲区,植被对气温的调节作用明显,夜间降温最慢,气温较高,D正确。

2.根据图示,南部海拔较高,大气对太阳辐射的削弱作用小,光照较充足。

天祝光照最多,故光照不是古浪积雪厚度最大的原因,A不选。

图示区域植被覆盖最多的是绿洲,气候较温和,积雪较薄。

古浪、永昌、天祝均在山地,植被覆盖率较低,积雪较厚。

古浪南部是山脊,山脊的积雪滑落在山谷堆积,古浪位于山谷,所以积雪深度最厚,C正确。

土壤状况对积雪深度影响较小,D错误。

3.根据材料得知,区域内冬春季积雪日数减少,说明全球气候变暖,气温升高,积雪量减少,那么高山冰雪融水量减少,A错误。

气候变暖,气温升高,蒸发旺盛,土地盐碱化加剧,B正确。

高中地理大气运动的知识点最新大气运动是指不同地区,不同高度之间的大气进行热量,动量,水分的互相交换;不同性质的空气得以相互交流,并以此形成各种天气现象和天气变化的总称。

下面小编给大家分享一些高中地理大气运动的知识点最新,希望能够帮助大家,欢迎阅读!高中地理大气运动知识点总结1、对流层的特点:①随高度增加气温降低;②大气对流运动(12km)显著;③天气复杂多变。

2、平流层的特点:①随高度增加温度升高;②大气平稳,以水准运动为主,有利於高空飞行。

3、大气的热力过程:太阳辐射--地面增温--地面辐射--大气增温--大气(逆)辐射--大气保温4、大气对太阳辐射的削弱作用:吸收、反射、散射。

5、太阳辐射(光照)与天气、地势关系:晴朗的天气、地势高空气稀薄,光照越强;我国太阳能的分布青藏高原最高,四川盆地最低。

6、大气的保温效应:强烈吸收地面长波辐射,并通过大气逆辐射把热量还给地面。

7、气温与天气:白天多云,气温不高(云层反射作用强);夜晚多云,气温较高(大气逆辐射强)。

8、气温的垂直分布:对流层气温随高度的增加而递减9、气温的水准分布:①纬度分布:纬度越高,气温越低,我国热量最丰富的地区:海南岛②海陆分布:夏季陆地>海洋,冬季海洋>陆地;③气温高的地方,等温线向高纬凸出,反之,气温低的地方,等温线向低纬凸出。

10、气温年较差:①影响因素:海陆热力性质;地表植被水分状况;云雨多少。

②变化规律:内陆>沿海,大陆性气候>海洋性气候,裸地>草地>林地>湖泊,晴天>阴天。

1、热力环流的性质特点(1)水准方向相邻地面热的地方——垂直气流上升――低气压(气旋)——阴雨(2)水准方向相邻地面冷的地方——垂直气流下沉――高气压(反气旋)——晴朗(3)垂直方向的气温气压分布:随海拔升高,虽然气温降低,但是空气变稀,气压降低。

(4)来自低纬的气流——暖湿 (5)来自高纬的气流——冷干(6)来自海洋的气流——湿 (7)来自大陆的气流(离陆风)——干(8)两种性质不同的气流相遇——锋面——阴雨、风2、水准方向气压与气温:近地面,气温高,空气膨胀上升,地面形成低压;反之,气温低,近地面的空气收缩下沉,地面形成高压。

1、辐射物体以电磁波或粒子流形式向周围传递或交换能量得方式称为辐射。

2、太阳常数在地球大气上界,日地平均距离(约为1、496×108km)上投射到垂直于太阳光线平面上得太阳辐射强度称为太阳常数,目前我国采用得太阳常数值为1382W·m-2.3、太阳高度角太阳高度角就是太阳光线与地表水平面之间得最小夹角,在0°~90°之间变化.4、太阳方位角太阳方位角就是太阳光线在水平面上得投影与当地子午线得夹角,表示太阳在天空中得方位.5、太阳赤纬即太阳光线在地球上得直射点得地理纬度。

6、可照时数可照时数就是不受任何遮蔽时每天从日出到日落得总时数,以小时、分为单位。

7、光照时间光照时间就是可照时数与曙暮光时间之与。

8、日照百分率日照百分率就是实照时数与可照时数得百分比。

大气质量大气质量通常用太阳光通过大气路径得长度与大气铅直厚度之比表示,就是没有单位得一个数值。

9、大气透明系数大气透明系数就是透过一个大气质量后得太阳辐射强度与透过前得太阳辐射强度之比。

10、直接辐射就是指直接来自太阳日盘,以平行光得形式投射到地面得太阳辐射能.11、散射指太阳辐射被大气层中得各种气体分子、尘埃、云滴等微粒改变传播方向而投向四面八方得现象。

12、散射辐射指阳光被大气散射后,从天空得各个方向投射到地面得太阳辐射能,也称天光漫射.13、太阳辐射光谱太阳辐射能随波长得分布曲线称为太阳辐射光谱。

14、辐射通量密度就是单位面积上得辐射通量,即单位时间内通过单位面积得辐射能量,单位为J·s-1·m—2或W·m-2.常把辐射通量密度称为辐射强度、辐射能力或放射能力,把入射辐射通量密度称为辐照度。

15、总辐射总辐射就是指到达地面得太阳辐射能,由直接辐射与散射辐射组成两部分构成。

16、大气逆辐射大气辐射有一部分向上进入宇宙空间,有一部分向下到达地面,向下到达地面得大气辐射称为大气逆辐射。

名词解释第一章大气圈:由于地球的引力作用。

地球周围聚集着一个气体圈层,构成了所谓的大气圈。

天气:某一地区在某一瞬间或某一短时间内大气状态和大气现象的综合。

气候:在太阳辐射、大气环流、下垫面性质和人类活动在长时间相互作用下,在某一时段内大量天气过程的综合。

气候系统:包括大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈在内的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。

对流层:地球大气中最低的一层。

平流层:自对流层顶到55km左右为平流层。

中间层:自平流层顶到85km左右为中间层。

热层(热成层、暖层):位于中间层顶以上。

散逸层(外层):大气的最高层。

气压:大气的压强。

湿度:表示大气中水汽量的多少的物理量。

水汽压:大气中的水所产生的那部分压力。

饱和水汽压:饱和空气的水汽压。

相对湿度:空气中实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的比值。

饱和差:在一定温度下,饱和水汽压与实际空气中水汽压之差。

比湿:在一团湿空气中,水汽的质量与该团空气总质量的比值。

水汽混合比:一团湿空气中,水汽质量与干空气质量的比值。

露点:在空气中水汽含量不变,气压一定下,使空气冷却达到饱和时的温度。

降水:从天空降落到地面的液态或固态水,包括雨、毛毛雨、雪、雨夹雪、霰、冰粒和冰雹等。

风:空气的水平运动。

云量:云遮蔽天空视野的成数。

能见度:视力正常的人在当时天气条件下,能够从天空背景中看到和辨出目标物的最大水平距离。

第二章辐射:自然界中的一切物体都以电磁波的方式向四周放射能量,这种传播能量的方式称辐射。

辐射能:通过辐射传播的能量。

辐射通量密度:单位时间内通过单位面积的辐射能量。

辐射强度:单位时间内,通过垂直于选定方向上的单位面积的辐射能。

太阳辐射光谱:太阳辐射中辐射能按波长的分布。

太阳常数:就日地平均距离来说,在大气上界,垂直于太阳光线的1cm2面积内,1min内获得的太阳辐射能量。

总辐射:位水平表面上接受的直接太阳辐射和天空散射辐射的总量。

大气逆辐射:大气辐射指向地面的部分。

1.自然地理部分(1)大气受热过程:主要包括太阳辐射、地面辐射、大气逆辐射等大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用等。

(2)热力环流的形成过程:主要包括近地面冷热不均引起的大气垂直运动、同一水平面上气压高低的变化、空气的水平运动、等压面的弯曲变化及热力环流的典型案例(如山谷风、城市风、海陆风等)的形成过程。

(3)三圈环流的形成过程:主要包括全球主要气压带、风带的形成过程及低纬环流圈、中纬环流圈、高纬环流圈的形成过程等。

(4)常见的天气系统或气象灾害的形成过程:主要包括气旋(或低压)、反气旋(或高压)、冷锋、暖锋、台风、寒潮、洪涝、干旱及旱灾、锋面气旋等常见天气系统或气象灾害的形成过程。

(5)地壳内部物质的循环过程:主要包括岩浆转化为岩浆岩、地表岩石转化为沉积岩、所有岩石转化为变质岩、所有岩石转化为岩浆等。

(6)外力作用对地表形态的影响过程:主要包括风、海浪、流水、冰川等外力作用对地表形态的影响过程及形成的地貌(如沙丘、冲积平原、山麓冲积扇、河口三角洲、黄土高原千沟万壑的地表形态、地上河等)的过程。

(7)水循环的过程:主要包括水循环(如海陆间水循环、海上内循环、陆上内循环等)中的蒸发、水汽输送、降水等环节的过程,河流的春汛、夏汛、凌汛的形成过程等。

(8)海水运动的形成过程及其对地理环境的影响过程:主要包括北印度洋季风洋流等大洋表层洋流分布规律的形成过程、海洋渔场的形成过程等。

(9)主要地质构造及其构造地貌的形成过程:主要包括褶皱、断层、火山、海沟、大洋中脊、海岭等地质构造或构造地貌的形成过程。

(10)地质灾害的发生过程:主要包括地震、滑坡、泥石流等地质灾害的发生过程。

2.人文地理部分(1)聚落的形成过程:主要包括不同地理环境条件下聚落(如乡村、城市等)的形成过程及其差异。

(2)城市化的过程及城市内部功能区的分化过程。

(3)不同区位因素的变化过程及其对工农业等生产活动的影响过程。

(4)人口再生产类型的转化过程、不同时期人口迁移的过程。

影响大气逆辐射的因素

影响大气逆辐射的因素主要包括以下几个方面:

1. 大气中的气溶胶和云:气溶胶和云可以散射和透射太阳辐射,从而减小地面的直接辐射,而增加逆辐射。

此外,云还能吸收地面的红外辐射并再次辐射回地面,提高逆辐射。

2. 温室气体:大气中存在的温室气体如二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和水蒸气能够吸收地面的红外辐射并再次辐射回地面,增加逆辐射。

3. 地面特征:地面的颜色、形状和材质等特征会影响逆辐射。

暗色的地面吸收更多的太阳辐射,并迅速转化为热量再次辐射回大气中,增加逆辐射。

而亮色的地面则能够反射更多的太阳辐射,减少逆辐射。

4. 太阳高度和入射角:太阳的高度和入射角决定了太阳辐射的强度和垂直程度。

当太阳高度较低时,太阳辐射需要经过较长的大气层,会有较多的散射和吸收,减小逆辐射。

5. 大气透明度:大气中的气溶胶和雾霾等会使大气透明度降低,减少地面的直接辐射,从而增加逆辐射。

综上所述,大气逆辐射主要受到气溶胶和云、温室气体、地面特征、太阳高度和入射角以及大气透明度等因素的影响。

不同因素的综合作用决定了大气逆辐射的强度和分布。

2020届高三地理复习讲解:影响大气逆辐射大小因素一、知识讲解影响大气逆辐射大小因素:(1)水汽多少。

空气湿度越大,大气逆辐射越强。

(2)云层厚度。

云越厚,大气逆辐射越强。

(3)空气密度。

空气密度越大,大气逆辐射越强,所以大气逆辐射与大气层垂直分布有关。

二、例题分析下图示意河西走廊东部气象观测点分布,其中民勤地区处于沙漠戈壁干旱区,凉州地区处于绿洲区,永昌地区和古浪地区处于山区,天祝地区处于祁连山高寒山区。

通过气象观测点研究发现,古浪地区气象观测点冬春季积雪深度最大。

受气温变化影响,近几十年来该地区冬春季积雪日数呈减少的趋势显著。

据此完成1-3题。

1. 推测夜间降温最慢的观测点所处的地区是( )A. 永昌B. 天祝C. 民勤D. 凉州2. 研究发现古浪地区积雪深度最大,其主要影响因素是( )A. 光照B. 植被C. 地形D. 土壤3. 下列能反映近几十年来图示区域地理环境变化的是( )A. 高山冰雪融水增加B. 土地盐碱化威胁加剧C. 春小麦可种植范围缩小D. 旱灾发生的频率逐渐减少【答案】1. D 2. C 3. B【解析】1.从材料得知,永昌、古浪、天祝均位于山区,地势较高,夜间大气保温作用弱,地面散失热量多,降温较快,夜晚气温较低,排除ABC。

凉州位于较低海拔绿洲区,植被对气温的调节作用明显,夜间降温最慢,气温较高,D正确。

2.根据图示,南部海拔较高,大气对太阳辐射的削弱作用小,光照较充足。

天祝光照最多,故光照不是古浪积雪厚度最大的原因,A不选。

图示区域植被覆盖最多的是绿洲,气候较温和,积雪较薄。

古浪、永昌、天祝均在山地,植被覆盖率较低,积雪较厚。

古浪南部是山脊,山脊的积雪滑落在山谷堆积,古浪位于山谷,所以积雪深度最厚,C正确。

土壤状况对积雪深度影响较小,D错误。

3.根据材料得知,区域内冬春季积雪日数减少,说明全球气候变暖,气温升高,积雪量减少,那么高山冰雪融水量减少,A错误。

气候变暖,气温升高,蒸发旺盛,土地盐碱化加剧,B正确。

农业气候资源学作业题参考答案作业题一参考答案一.单选题。

1.臭氧层分布在 B 。

A.对流层 B.平流层 C.中间层2.黑体表面辐射具有最大能量波长与黑体表面温度 C 。

A.呈指数规律 B.成正比 C.成反比3.地表垂直与阳光平面上的太阳直接辐射与大气透明系数及 C 有关。

A.太阳高度角 B.太阳方位角 C.大气量4.某地某时刻的太阳高度角决定于该地纬度、太阳赤纬及 A 。

A.时角 B.大气量 C.高度5.气温直减率越小,大气层结越 A 。

A.稳定 B.不稳定 C.无影响6.下列因子中, B 对气温日较差无影响。

A.高度 B.经度 C.纬度7.当空气中水汽含量不变时,饱和差随温度降低而 B 。

A.增大 B.减小 C.不变8.在对流层中,绝对湿度一般随高度增加而 B 。

A.增大 B.减小 C.不变9.自由大气中,由气压梯度力、地转偏向力和惯性离心力三力平衡时形成的风,称为 B 。

A.地转风 B.梯度风 C.摩擦风10.影响乱流交换强度的因素主要有风速、地面粗糙度和 C .A.气压 B.气温 C.大气稳定度11.辐照度的单位是__C_。

A.瓦/米 B.米2/秒 C.瓦/米212.昼夜长短随纬度而变化,在北半球夏季,昼长随纬度增加而_A__。

A.增长B.变短C.无变化13.地面辐射差额有明显的日变化,夜间地面辐射差额为___B。

A.正B.负C.零14.昼夜长短随纬度而变化,在北半球夏季,昼长随纬度增加而_A__。

A.增长B.变短C.无变化15.地面辐射差额有明显的日变化,夜间地面辐射差额为___B。

A.正B.负C.零二、填空题1.地球大气是经过原始大气、次生大气和现代大气三个阶段演变而成的。

2.根据大气性质,可将其分为不同层次,其中最底层叫对流层,中纬度地区,其高度为10—12 公里。

3.一般海拔高度越高,太阳直接辐射越强,天空散射辐射越弱。

4.在土壤蒸发的第一和第二阶段,为了保墒,应分别采取松土和镇压措施。

太阳辐射、地面辐射与大气逆辐射

太阳辐射

太阳辐射是地球表层能量的主要来源。

太阳辐射在大气上界的分布是由地球的天文位置决定的,称此为天文辐射。

由天文辐射决定的气候称为天文气候。

天文气候反映了全球气候的空间分布和时间变化的基本轮廓。

除太阳本身的变化外,天文辐射能量主要决定于日地距离、太阳高度角和昼长。

地球绕太阳公转的轨道为椭圆形,太阳位于两个焦点中的一个焦点上。

因此,日地距离时刻在变化。

每年1月2日至5日经过近日点,7月3日至4日经过远日点。

地球上接受到的太阳辐射的强弱与日地距离的平方成反比。

太阳光线与地平面的夹角称为太阳高度角,它有日变化和年变化。

太阳高度角大,则太阳辐射强。

白昼长度指从日出到日落之间的时间长度。

赤道上四季白昼长度均为12小时,赤道以外昼长四季有变化,40?纬度的春、秋分日昼长12小时,夏至和冬至日昼长分别为14小时51分和9小时09分,到纬度66?33′出现极昼和极夜现象。

南北半球的冬夏季节时间正好相反。

天文辐射的时空变化特点是:?全年以赤道获得的辐射最多,极地最少。

这种热量不均匀分布,必然导致地表各纬度的气温产生差异,在地球表面出现热带、温带和寒带气候;?天文辐射夏大冬小,它导致夏季温高冬季温低。

大气对太阳辐射的削弱作用包括大气对太阳辐射的吸收、散射和反射。

太阳辐射经过整层大气时,0.29μm以下的紫外线几乎全部被吸收,在可见光区大气吸收很少。

在红外区有很强的吸收带。

大气中吸收太阳辐射的物质主要有氧、臭氧、水汽和液态水,其次有二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和尘埃等。

云层能强烈吸收和散射太阳辐射,同时还强烈吸收地面反射的太阳辐射。

云的平均反射率为0.50,0.55。

经过大气削弱之后到达地面的太阳直接辐射和散射辐射之和称为太阳总辐射。

就全球平均而言,太阳总辐射只占到达大气上界太阳辐射的45,。

总辐射量随纬度升高而减小,随高度升高而增大。

一天内中午前后最大,夜间为0;一年内夏大冬小。

太阳辐射能在可见光线(0.4,0.76μm)、红外线(,0.76μm)和紫外线

(,0.4μm)分别占50,、43,和7,,即集中于短波波段,故将太阳辐射称为短波辐射

地面辐射

地球表面在吸收太阳辐射的同时,又将其中的大部分能量以辐射的方式传送给大气。

地表面这种以其本身的热量日夜不停地向外放射辐射的方式,称为地面辐射。

由于地表温度比太阳低得多(地表面平均温度约为300K),因而,地面辐射的主要能量集中在1,30微米之间,其最大辐射的平均波长为10微米,属红外区间,与太阳短波辐射相比,称为地面长波辐射。

地面的辐射能力,主要决定于地面本身的温度。

由于辐射能力随辐射体温度的增高而增强,所以,白天,地面温度较高,地面辐射较强;夜间,地面温度较低,地面辐射较弱。

地面的辐射是长波辐射,除部分透过大气奔向宇宙外,大部分被大气中水汽和二氧化碳

其中水汽对长波辐射的吸收更为显著。

因此,大气,尤其是对流层中的大气,主要所吸收,

靠吸收地面辐射而增热。

大气逆辐射

大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量。

大气这种向外放射能量的方式,称为大气辐射。

由于大气本身的温度也低,放射的辐射能的波长较长,故也称为大气长波辐射。

大气辐射的方向既有向上的,也有向下的。

大气辐射中向下的那一部分,刚好和地面辐射的方向相反,所以称为大气逆辐射。

大气逆辐射是地面获得热量的重要来源。

由于大气逆辐射的存在,使地面实际损失的热量比地面以长波辐射放出的热量少一些,大气的这种保温作用称为大气的温室效应。

这种大气的保温作用使近地表的气温提高了约18?。

月球则因为没有象地球这样的大

气,因而,致使它表面的温度昼夜变化剧烈,白天表面温度可达127?,夜间可降至-183?。

地面有效辐射

地面和大气之间以长波辐射的方式进行着热量的交换,大气对地面起着保温作用。

这种作用可用地面有效辐射(F0)表示:

F0=Fg-δEA

地面有效辐射就是地面辐射和地面所吸收的大气逆辐射(δEA)之间的差值。

通常,地面温度高于大气温度,所以地面辐射要比大气逆辐射强。

地面有效辐射的强弱随地面温度、空气温度、空气湿度及云况而变化。

(1)根据辐射强度的关系,地面温度增高时,地面辐射增强,如其它条件(温度、云况等)不变,则地面有效辐射增大。

(2)空气温度高时,大气逆辐射增强,如其它条件不变,则地面有效辐射减小。

(3)空气中含有水汽和水汽凝结物较多,则因水汽放射长波辐射的能力比较强,使大气逆辐射增强,从而也使地面有效辐射减弱。

(4)天空中有云,特别是有浓密的低云存在,大气逆辐射更强,使地面有效辐射减弱得

更多。

所以,有云的夜晚通常要比无云的夜晚暖和一些。

云被的这种作用,我们也称为云被

的保温效应。

人造烟幕所以能防御霜冻,其道理也在于此。