皮影

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:3

皮影戏详细介绍

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在灯光照射下由艺人用隔亮纸做成的舞台中表演故事的民间戏剧。

皮影戏是中国民间古老的传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影戏”。

皮影戏的演出方式很简单,一般由一人操作,配合口述、歌唱和乐器伴奏,包括吹奏、敲击等简单乐器来完成整场表演。

演唱内容大多是以民间故事和历史传说为主题的戏剧剧本,通常充满了寓意和道德教训的意义。

此外,皮影戏是中国民间工艺美术与戏曲相结合的典范,因为中国皮影制作精巧,演出灵活,形象具有浓厚的生活气息和造型美感,所以也被称为“民间灯影”,是中国工艺美术宝库中的一块珍品。

总的来说,皮影戏是一种具有深厚的历史文化底蕴的民间传统艺术形式,也是中国工艺美术与戏曲相结合的典范。

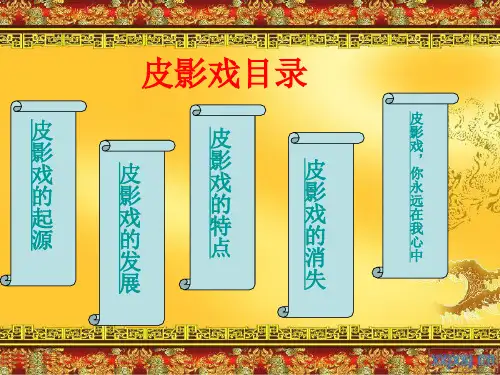

皮影知识点总结大全一、皮影的起源和发展皮影是古代中国汉族、回族、维吾尔族和蒙古族等少数民族中兴起的一种古老传统戏曲艺术形式。

据历史资料记载,早在唐代就有了皮影戏。

在宋代皮影戏进一步发展,并在元明清时期达到鼎盛时期。

皮影戏自元明清时期以来一直是世代传承,深受人们的喜爱,并且成为了少数民族中不可或缺的传统表演艺术形式。

皮影的表演以皮影戏为主要形式,它以剪影人物在白布背景上借灯光的照射,通过木偶的移动和表演者的配音和表演动作,使得观众能够欣赏到栩栩如生的戏曲表演。

在演出形式上,皮影戏主要分为北方皮影和南方皮影两大系统。

北方皮影全国最有名的是山西徐水皮影,而南方皮影最有名的是福建皮影。

随着时代的变迁,社会的发展,皮影戏在一些地方开始衰落。

然而,近些年来,随着中国政府对传统文化的重视和人们对传统文化的热爱,皮影戏逐渐复兴,成为了当地的重要文化遗产,也受到了越来越多的人们的喜爱和关注。

二、皮影的制作工艺1. 皮影的材料皮影的主要材料是用牛皮、羊皮或马皮制成的皮影,而作为骨架的木偶主要是用董(即木胡杨)、瓦楞板和竹片制作的。

除此之外,还需要制作皮影的配套工具和设备,如灯笼、灯具、音箱等。

2. 皮影的制作工艺皮影的制作工艺主要包括剪裁、绘画、立体雕刻、上漆等工序。

首先,制作皮影戏需要先将兽皮浸泡至软后,再将图案剪裁出来。

随后在兽皮上绘制图案,并用小刀将兽皮上的图案剪下,再捏成立体造型。

最后将皮影定干,上色,完成整个皮影的制作过程。

3. 皮影的保养方法皮影的保养非常重要,它对于皮影的保存和使用寿命有非常大的影响。

首先,在存放皮影的时候必须要注意防潮,避免受潮。

其次,要避免阳光直射,以免导致皮影变色或者变形。

此外,皮影要经常擦拭,定期喷洒水润养皮制品。

三、皮影的表演艺术1. 皮影的表演形式皮影戏的表演形式主要是根据戏曲剧目进行表演,表演者通过对皮影人物的配音、操纵皮影人物的动作以及变换木偶的表情来完成一场皮影戏的表演。

皮影皮影戏 - 民间传统艺术皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在蜡烛或燃烧的酒精等光源的照射下用隔亮布进行演戏,是中国汉族民间广为流传的傀儡戏之一。

皮影戏是中国民间古老的传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影”。

据史书记载,皮影戏始于战国,兴于汉朝,盛于宋代,元代时期传至西亚和欧洲,可谓历史悠久,源远流长。

历史起源皮影戏从有文字记载,已经有2000多年的历史,汉武帝爱妃李夫人染疾故去了,武帝的思念心切神情恍惚,终日不理朝政。

大臣李少翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。

李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。

入夜围方帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。

武帝看罢龙颜大悦,就此爱不释手。

这个载入《汉书》的爱情故事,被认为是皮影戏最早的渊源。

中国皮影艺术从十三世纪元代起,随着军事远征和海陆交往,相继传入了西亚,南亚,以及英、法、德、意、俄等亚欧各国。

明武宗正德戊辰三年(1508年)北京曾举办百戏大会,皮影戏参加了演出。

另传皮影自明中叶从兰州和华亭先传入河北涿州、后再传到京西、北郊农村,然后入城并形成东、西城两派。

从清人入关至清末民初,中国皮影戏艺术发展到了鼎盛时期。

无论逢年过节、喜庆丰收、祈福拜神、嫁娶宴客、添丁祝寿,都少不了搭台唱影。

1949年后,全国各地残存的皮影戏班、艺人又开始重新活跃。

但到“文革”时,皮影艺术再次遭“破四旧”的噩运,从此元气大伤。

皮影制作第一步选皮由于皮影戏是民间艺术的缘故,各方面的情况都因地方不同而有所差异,制作材料也根据当地的使用兽皮的情况而定。

在中国,较多使用牛皮、羊皮、驴皮、猪皮等等,其中牛皮是目前中国市场上应用最广泛的材质。

各地皮影的原材料有所不同。

比如陇东皮影的制作一般选用年轻、毛色黑的公牛皮,这种牛皮厚薄适中,质坚而柔韧,青中透明。

第二步制皮牛皮的炮制方法有两种:一是“ 净皮”,另一是“ 灰皮”。

皮影艺术简介

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物制品的通用称谓。

皮影是我国出现的最早的戏曲剧种之一,戏中“影人”是根据剧中角色和衬景的设计,用驴皮或牛皮、羊皮经刮制、描样、雕镂、着色、烫平、上油、订缀而成。

人物脸谱和服饰造型生动形象,或纯朴粗犷,或细腻浪漫,或夸张幽默。

再加上流畅的雕镂,艳丽的着色,达到了通体透剔、四肢灵活的艺术效果。

“影人”在艺人的操纵下,靠灯光透射映到白色布幕上,随着乐器伴奏合唱腔配合,便成为“一口叙还千古事,双手对舞百万兵”的艺术形象。

皮影美术知识点总结大全一、皮影的历史皮影的历史可以追溯到远古时代。

早在春秋战国时期就有了皮影表演,到了唐宋时期,皮影艺人开始用布代替皮革来制作人物,这样就减少了成本,也使得皮影艺术更加容易流传。

明清时期则成为了流行的戏曲形式,传播到各地,发展出不同的风格和表现形式。

二、皮影的类型1. 国家级皮影剧种:皮影剧是一种以皮影为表演媒介的戏曲形式。

中国有着多种不同的皮影剧种,其中以北京皮影、山西皮影、河北皮影和甘肃皮影为代表。

这几个地方的皮影剧种被列为国务院批准的国家级非物质文化遗产。

2. 以手工为主的传统皮影剧种:这类皮影剧种的制作主要依赖手工技艺,如北京皮影和山西皮影。

3. 以机械化制作为主的现代皮影剧种:现代皮影剧种的制作主要依赖机械化生产,如河北皮影和甘肃皮影。

三、皮影的制作工艺1. 皮影的材料:皮影的主要材料是精制的羊皮或者其他动物的皮革。

制作皮影的皮革需要经过特殊的加工工艺,才能够达到适合表演的效果。

2. 皮影的剪裁:皮影的剪裁需要使用精细的剪刀和精细的工艺,根据人物形象的特点来剪裁出不同的形状和轮廓。

3. 皮影的上色:皮影需要经过精细的上色工艺,才能够表现出清晰的人物形象和细腻的表现效果。

传统的上色工艺主要使用的是颜料和矿物质颜料。

4. 皮影的细节处理:在制作皮影的过程中,需要对细节部分进行精细处理,如头发、面部表情、服饰装饰等。

4. 皮影的操控:皮影的操控是表演皮影戏的关键,艺人需要通过手法和技术来操控不同的皮影,使得它们呈现出各种不同的动作和情感。

四、皮影的演出特点1. 反映生活,鲜活形象:皮影剧在表现人物形象和生活场景时,往往能够以非常生动和鲜活的形式,展现出人物的性格、情感和生活境况。

2. 叙事性强,节奏紧凑:皮影戏在表演过程中,往往以紧凑的节奏和叙事形式来进行表演,使得观众在观看的过程中能够更加集中注意力。

3. 融合多种艺术形式:皮影戏以其独特的表演形式,往往融合了音乐、舞蹈、戏曲等多种艺术形式,使得观众在观看的过程中能够享受到多重艺术享受。

皮影艺术简介皮影,俗称“皮影灯”、“皮影戏”,是中华民族最古老的民间艺术形式之一,是用驴皮或牛皮手工雕制的造型艺术,同时也是一种由说、唱和音乐相结合、由艺人操作的表演艺术。

这种通过光影展现的“三位一体”艺术,充满独特魅力,被誉为“电影的鼻祖”、“最早的卡通(动画)”,有着深厚的群众基础和广泛的社会影响。

一般所说的皮影,包括皮影道具和皮影戏。

前者属于工艺美术的范畴,后者属于戏剧的范畴。

它既具有平面艺术的品格,又具有表演的戏剧品格,既有对文学的延展,又有对音乐的依赖,成为集绘画、雕刻、文学、音乐、舞蹈、表演于一体的综合性民间艺术形式。

皮影的艺术特色一、透光的平面艺术皮影在造型上主要吸收了剪纸的造型方式,透过窗花镂空透光的效果,同时融入了戏曲脸谱、壁画、雕塑、画像石的形态特点,把剧中生、旦、净、丑的人物性格刻画得形神兼备。

皮影人物造型以侧脸显影为多,忠良者五分脸显影,奸者以七分显影,少量专用脸以正面显影。

雕刻者抓住人物最重要的特征进行适当地夸张处理。

充分利用阴阳雕刻的手段,用阳刻表现正面人物清秀纯真的特点,用阴刻表现花脸、丑脸角色的狰狞。

宋代的耐得翁《都城纪胜》就提到了:“公忠者雕以正貌,奸邪者予以丑貌,盖亦寓褒贬于其间耳。

”二、独特的平面艺术皮影是二维度的艺术,而且是通过光影来造型演出的,它不像电影,可以用蒙太奇、定格、镜头推进、特写等手法来表明人物的内心思想过程,也不像戏曲,可以通过演员的肢体表情来传情达意,它只能依靠影像的动作和后台的念唱来表现。

因此是一种独特的屏幕艺术。

皮影戏“以影显形”,“借光显影”。

皮影是充分利用光影的原理使艺术形象生动起来的,所以适度地控制好与屏幕之间的距离,表现出虚实结合的效果。

为了让剧本具有更加令人愉悦的审美效果,皮影艺人还创造了一些方法,造成独特的特技效果,表现飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、腾云驾雾、神鬼变幻、劈山倒海的场景,再加上各种声光效果,足以让现代人也觉耳目一新。

工艺美术赏析之皮影

内容摘要:

我国是一个历史悠久文化艺术遗产非常丰富的国家,除大量精英文化艺术以外,民间文化文化也是重要的组成部分,它由人民群众和匠师不断创造和积垒,有着丰富的种类,具有很高的艺术价值和历史价值,正如皮影,作为中国传统工艺之一,它的发展在过去时期曾有着辉煌的历史,直到现在仍有其独特的价值。

关键词:介绍、艺术特征、现在经济文化价值、现状、未来

正文:

一、对皮影的介绍。

所谓“皮影”,是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的通用称谓。

中国皮影艺术,是民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术品种,是中华民族艺术殿堂里不可或缺的一颗精巧的明珠。

皮影戏是让观众通过白色布幕,观看一种平面偶人表演的灯影来达到艺术效果的戏剧形式。

而皮影戏中的平面偶人以及场面道具景物,通常是民间艺人用手工刀雕彩绘而成的皮制品,故称之为“皮影”。

由于皮影戏是民间艺术的缘故,各方面的情况都因地方不同而有所差异,制作材料也根据当地的使用兽皮的情况而定。

在中国,较多使用牛皮、羊皮、驴皮等。

皮影人约30cm高,多为侧面形像,外形轮廓以线条简洁、平滑流畅为主。

皮影的人物形像不是以追求真实和准确性,而是要合符表演需要。

在灯光映照下,美丽的皮影人便活龙活现的展示在观众眼前。

皮影人物是影戏主体,它的结构是颇具巧思的。

为了动作灵活无碍,一个完整皮影人物的形体,从头到脚通常有头颅、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手,共计十一个部件。

头部——头包括颜面、帽、须及颈部,下端为楔子,演出时插入胸上部的卡口内,不用时则卸下保管。

胸部——上部装置卡口,以备插皮影人头用。

与胸上侧同点相钉结的有两臂,各分为打下臂两节,小臂下有手相联。

腹部——腹上与胸相联,腹下与双腿相联,腿部与足为一个整体,其中包括靴鞋在内。

皮影人物各个关节部分都要刻出轮盘式的枢纽,叫做“花轮”或“空花”,老艺人则称“骨缝”以避免肢体叠合处出现过多重影。

连接骨缝的点叫“骨眼”骨眼的选定关系到影人的造型美感,选择恰当会有精神抖擞之相,反之则显得佝偻垂死,委靡不振。

选好骨眼后,用牛皮刻成的枢钉或细牛皮条搓成的线缀结合成,十一个主要部件就这样装成了一个完整的皮影人。

为了表演的需要,还要装置三根竹棍作操纵杆,也就是签子。

文场人物在胸部的上前部装置一根签子,铁丝连接之,使影人能反转活动,再给双手处各装置一根签子,便於双手舞动。

而武场人物胸部签子的装置位置在胸后上部,以便於武打,使皮影人能做出跑、立、坐、卧、躺、滚、爬、打。

二、皮影的艺术特征

皮影艺术的历史至今也有一千年了。

对于皮影的造型很有讲究, 皮影的形状多含带着一种思想感情在里面,尤其是人物的造型,正面的人物多是长相端正的。

反面的则比较丑陋,皮影的色彩可以充实皮影的造型,他的色彩规律一般都是受着中国民间的五行色的主宰,传统的五行色:红、黄、蓝、白、黑可以。

不过北方的影戏中一般不使用蓝色,取而代之的是绿色。

这是因为过去的影戏的演出多是油灯,在油灯下的蓝色和黑色相近,结合传统的雕刻的技艺,皮影的造型也就更容易产生绚丽多彩的艺术效果。

皮影的制作过程可谓是皮影艺术的重点之一,而这个制作过程又是雕镂艺术的重要体现,早期的影戏从素纸到羊皮的雕镞延续至今,但由于地域的差异,皮影雕刻材料的不同,现在多雕刻纸影了。

从现代人欣赏的角度来看,纸影更能走进人们的眼帘,更能被现代人所接受,纸质雕刻的艺术感染力正在一点点的渗透到现代艺术中来,也是因为纸质雕刻的艺术魅力让现代人开始认识、认知、了解到了这个原来众所皆知到现在鲜为人知的传统民间艺术。

这是让人既伤心又欣慰的事,伤心这个传统的民间艺术的流逝,欣慰这个带有现代气息的传统艺术的复兴。

这就是传统艺术和现代艺术磨合的很好例证。

皮影的寓意。

自古以来,任何戏曲的演绎都是以传播伦理道德为目的,或为祈福消灾、或为惩恶扬善、或为精忠报国等等。

皮影戏也是一种以表演故事的民间戏剧,正如大多数的民间传说故事一样,皮影戏也是寄托或隐含某种意义,寄托或蕴含着某种意旨或意思。

每一件皮影作品都寄托着人们美好的愿望,表达着人们对美好事物的追求,对自由幸福的向往。

皮影的题材也是形式多样。

大到涉及国家民族的大事、阶级斗争、生产斗争、文化创造、杰出人物的贡献,小到波及家庭、婚姻、民间的风俗习惯等方面。

其内容和其他姊妹民间传统艺术的表现手法大致相同:(1)可为人物传记,有传说人物、姓名不见于史籍的人物、有直接杜撰的人物等等,以特定人物为中心,通过叙述他或他们的人生经历,来表达出人民的评价和愿望;(2)亦可为史事传说,以叙述历史事件为主;(3)再可为地方风物讲述,这类的以叙述地方的山川古迹、花鸟虫鱼、风俗习惯和乡土特产的由来和命名。

往往赋予叙述的对象以富有意义的或富有情趣的说明,表现了人们热爱乡土的感情以及他们对生活的理想和信念;(4)还可为神怪之述,通过一些传说人物事件来表达人们内心的信仰及愿望。

三、皮影现在的经济文化价值。

皮影人是地道的民间手工艺品,这使得这种蕴含丰富的工艺品可以独立于影戏之外,成

为一种独立存在的艺术形式。

制作精美的皮影人可以作为手工艺品供人们欣赏,可作为室内的装饰品,点缀生活的空间,从而产生其商业价值,为在都市的人们带去乡土的气息。

皮影的美术造型主要来自古代壁画、佛像、戏曲脸谱、戏曲服装、民族服饰。

为了适应影人在屏幕上活动的横向性,皮影人采用大胆夸张、变形的艺术手法,基本上采用正侧面单目的形式,

整体造型简约而形式内容较为丰富,做到了民间艺术“简与繁”的融合。

皮影戏的表演一方面传播了中国传统民间文化,使其得以在当今社会潮流之下立于不败之地,另一方面通过其演出表演带来了一系列经济效益,如剧院、门票、旅游业等等收入。

皮影人设计与制作的文化价值:皮影人的设计与制作为美术设计提供了难得的素材,且提供了广阔的展示空间。

民间艺术与专业创作是一种相互渗透、相互依存、相互转化的关系。

一方面,现代艺术从民间艺术吸取营养,无论是创作手法、表现形式还是作品中渗透的民族精神,都将作新的产品提供积极地经验和有用的启示。

民间艺术作为现代人生活中一项重要内容,越来越显示出更广阔的空间,形式的借鉴,营养的吸收是影响皮影人文化价值的意义所在。

四、皮影的现状与未来。

在过去很长时间里,皮影基本都是以表演的形式出现,都是以娱乐为目的。

在如今这娱乐生活多样的年代,皮影戏的魅力光环正在逐渐黯淡,只有这一些特殊场合可以看见当年的制作和表演艺人如今都已年逾百岁,这门精湛的技艺眼看着就要失传。

而当今,越来越多的娱乐方式使得皮影戏在人们心目中的地位一落千丈。

无疑,传统的皮影戏在很多方面都存在着不可避免的局限性。

这也是它适应如今快节奏社会最大的障碍。

皮影精雕细琢,巧夺天工的色彩造型倾倒了无数的艺术家,却给它的制作带来了极高的难度。

复杂的工艺足以花去一个手工艺人数星期的时间,还不包括这期间因任何一个小错误而导致无法修改,前功尽弃的可能性。

同时,成品的保存也是一个难题,长时间的日晒会使颜料褪色,温度的湿热变化也会造成皮影的变形。

这对强调批量生产的工业化社会来说无疑都是致命的弱点。

随着社会的进步,人们物质生活水平不断提高,审美水平也在逐步提高,因而大家把以前皮影中的角色与人物,都以更精湛与更细腻的雕刻工艺表现出来,更强调了

皮影的艺术性与装饰性。

把皮影制作好以后,加以装裱用于展览与装饰。

皮影的制作工艺正在从曾经的娱乐为主,欣赏为辅向现如今以欣赏为主,娱乐为辅缓慢过渡。

将来的皮影更强调与突出其静态的艺术价值,通过场景的布置,角色的表情,丰富的色彩等,展示着它独特的魅力。

参考文献:

①杨敏、王克奇、王恒展,中国传统文化通览(英汉版)。

中国海洋大学出版社。

②于语和、王景智、周滨,中国传统文化概论。

天津大学出版社。

④李嶷,国粹。

光明日报出版社。

⑤冯国超,中华文明史。

光明日报出版社。

《中国民间美术》,靳之林,五洲传播出版社

《中国工艺美术史》,中国美术馆出版社。