古代汉语期末复习重点

- 格式:doc

- 大小:99.50 KB

- 文档页数:10

古代汉语期末重点总结一、基础词汇在古代汉语中,有很多词汇是我们现代汉语中不常见的,但在古代文献中经常出现。

这些词汇是我们学习古代汉语的基础,需要重点掌握。

例如:“吾”、“尔”、“乃”、“若”、“之”、“所”等。

还有一些表示时间、地点、人物等的名词,如:“昔日”、“尧舜禹”、“中国”、“洛阳”等。

此外,还有一些表示动作、情感和状态的动词要注意,如:“纣王丧心病狂”、“夫妇有仇”、“战国时期各国互相攻伐”等。

二、句法结构古代汉语的句法结构与现代汉语有很大的不同,需要我们重点掌握。

一般句子的主谓宾结构在古代汉语中非常常见,例如:“吾爱尔”、“雷公打雷”、“孔子教学生读书写字”等。

另外,古代汉语中有很多修饰语的用法也与现代汉语有所不同,如:“明月照我尧舜之墓”、“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”等。

三、文言文阅读在学习古代汉语过程中,我们还需要阅读一些文言文,这是古代文献中最常见的文体之一。

阅读文言文需要注意以下几点:1. 字义翻译:文言文中的词汇与现代汉语存在差异,需要进行字义翻译。

例如,“明”在文言文中表示“明亮”、“清晰”,而不仅仅是指白天的意思。

2. 语法特点:文言文的语法结构与现代汉语有所不同,例如,《红楼梦》中的“贾宝玉咂了咂舌道:你爷也好少道理呵,凡这些东西都是天生的,怕不便作得如数,可是你爷爷到底是老成持重之辈,不出来就不出来,何必瞒着他去做这无益处之事?”这句话中,句子的语序比现代汉语要灵活。

3. 文化背景:阅读文言文还需要了解其中所涉及的历史和文化背景。

例如,《论语》中的“学而不思则罔,思而不学则殆”的意思是要求学习者不能只空谈,而要思考。

四、重要文献了解古代汉语的重点内容还需要研读一些重要的文献。

例如《论语》、《史记》、《文选》等,这些文献是我们了解古代汉语词汇和语法的重要参考资料。

同时,通过阅读这些文献,还可以了解到古代文化和思想观念。

综上所述,古代汉语是我们了解中国传统文化的重要途径。

古代汉语知识点总结期末必考————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第一节古书的注解从时代看:汉代:毛传;孔安国注《尚书》;高诱注《战国策》《吕氏春秋》《淮南子》。

王逸《楚辞注》魏晋南北朝:魏王弼《老子注》、晋郭象《庄子注》;三国时韦昭《国语》;刘宋裴駰《史记集解》;郭璞《尔雅注》。

唐代:孔颖达注五经包括周易尚书诗经礼记春秋左氏传;李善注《文选注》,颜师古注《汉书集注》。

陆德明《经典释文》注音张守节《史记正义》宋代:朱熹《周易本义》《诗集传》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》。

清代:乾嘉学派:《说文》四大家;高邮王氏父子;注释广,质量高。

从作品看:诗经:毛诗郑笺孔疏诗集传 (今)程俊英《诗经注析》论语:何晏集解皇侃义疏刘宝楠正义(今)论语集释论语译注左传:杜预注孔颖达正义(今)左传译注世说新语:刘孝标注余嘉锡笺疏史记:三家注(裴骃集解司马贞索隐张守节正义)汉书:颜师古注李白:王琦注杜甫:仇兆鳌《杜少陵集详注》十三经注疏后人把这些注和疏加上唐陆德明《经典释文》的注音合刊成一部书,通行的《十三经注疏》1周易正义:十卷,魏·王弼、晋韩康伯注;孔颖达等正义2尚书正义:二十卷,汉·孔安国传,孔颖达正义3毛诗正义:七十卷,汉·毛公传、汉·郑玄笺、孔颖达等正义4周礼注疏:四十二卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏周礼仪礼5仪礼注疏:五十卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏6礼记正义:六十三卷,汉·郑玄注,唐孔颖达等正义7春秋左传正义:六十卷,晋杜预注,唐孔颖达等正义8春秋公羊传注疏:二十八卷,汉·何休注,唐徐彦疏9春秋榖梁传注疏:二十卷,晋·范宁注,唐·杨士勋注10论语注疏:二十卷,魏·何晏等注,宋·邢昺疏论语孝经尔雅11孝经注疏:九卷,唐玄宗注,宋·邢昺疏12尔雅注疏:十卷,晋郭璞注,宋·邢昺疏13孟子注疏:十四卷,汉·赵歧注,宋·孙奭疏二、古注的类型诂、训:解释字词。

古代汉语重点难点复习资料(全,共21节)第一部分古代汉语基础知识第一节——七节1.字典辞书的编排:(1)按部首和笔画排列。

(2)按音序排列。

(3)按号码排列。

2.注音方式:(1)直音:即用同音字注音。

(2)反切:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:“呼报反”,即用“呼”的声母h和“报”的韵母ao声调(ˋ)相拼,是“号”或“爱好”的“好”。

(3)注音字母和拼音字母注音。

3.释义方式:(1)直训:也叫语词式。

它用一个词去解释另一个词。

如:元,始也。

(2)描写:对被释对象的特征、形状、位置、作用等给予解释。

如:缶,瓦器,所以盛酒浆、秦人鼓之以节歌。

(3)义界:也称为定义式。

如:斗,十升也。

(4)譬况:即用人们熟知的事物去比方不熟悉的或难以解说的事物。

如:黑,火所熏之色也。

4.常用工具书:(1)《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

(2)《康熙字典》:是清朝康熙49看开始编写的,参加编写的有张玉书、陈廷敬等三十人,于康熙55看编成。

这部字典按部首笔画的多少,把214个部首分别归入十二集中。

十二集以子丑寅卯等十二地支命名。

(3)《汉语大字典》:是一部解释汉字形、音、义的大型语文工具书。

这部大字典是目前我国搜集汉字单字最多的字典,共收单字五万六千个左右。

(4)《古汉语常用字字典》:北京大学中文系汉语专业等单位联合编写,1979年出版。

收古汉语常用字三千七百多个。

修订版于1993年问世。

(5)《辞源》:专门为阅读古籍和古代文史研究使用的工具书。

(6)《辞海》:是一部综合性的辞书。

所收对象除单字外,主要是语词、人物、著作、历史事件、古今地名、团体组织以及各学科名词术语等。

古语今语、古义今义并收。

(7)《汉语大辞典》:由《汉语大辞典》编辑委员会、《汉语大辞典》编纂处编纂。

1.汉字的源头:一是刻划记号,二是原始绘画。

2.汉字的两个阶段:古文字阶段和今文字阶段。

3.甲骨文是指刻在龟甲兽骨上的汉字。

4.金文是指古代铸刻在青铜器上的汉字。

5.许慎《说文解字》所列“六书”:指事,象形,形声,会意,转注,假借。

6.一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指伪,武信是也。

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

7.古今字指在不同时代里用来表示同一意义的不同的一对字或一组字。

其中产生在前的叫古字,产生在后的叫今字。

8.通假字指在古书中本有其字而不用,却临时借用音词同音近字来代替用字的现象。

9.假借特点:本无其字,永久借用。

通假特点:本有其字,临时借用。

10.古汉语词汇特点:一单音词占多数。

二单音词向复音词发展。

三一词多义。

11.联绵词的特点:1一个语素。

2词形多样。

3相同相近的读音12.联绵词的两个音节大多具有双声(声母相同)如“荒忽,参差,踟蹰,匍匐,伶例,邂逅,枇杷,唐突”等。

叠韵(韵母相同)如“窈窕,徘徊,潺湲,婆汝,荒唐,仓皇,玫瑰,依稀”等。

双声叠韵如“缤纷,辗转,优游,燕婉”13.合成复音词分为同义复词,偏义复词,变义复词14.偏义复词指由两个近义,反义或意义相关的语素组成的复合词,但在具有语境中,其中一个语素有意义,并成为该复合词的意义,另一个语素只起记录一个音节的陪衬“今有一人,入人园圃,窃其桃李”。

园圃偏义园“多人,不能无生得失”。

得失偏义失“宫中府中俱为一体,陟罚臧否”。

异同偏义异“昼夜勤作息,伶俜萦苦辛”。

作息偏义作15.变义复词“今楚王之春秋高矣,而君之封地,不可不早定也““春”“秋"本为季节名,连用产生新义“年纪”民为贵,社稷次之君为轻“”社“”稷"本为单音词。

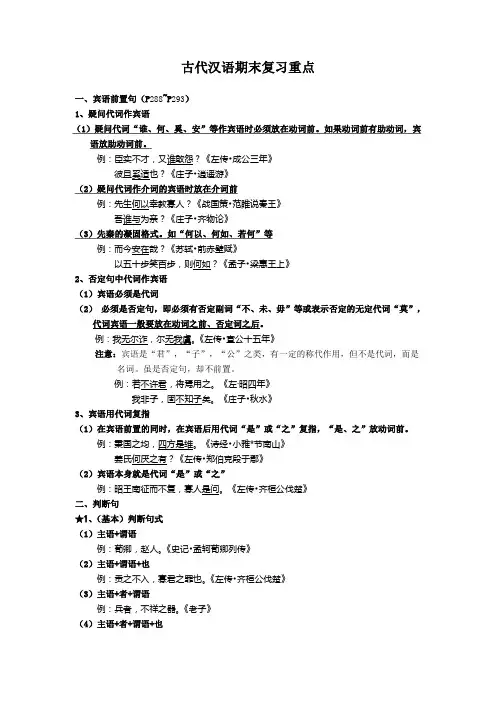

古代汉语期末复习重点一、宾语前置句(P288~P293)1、疑问代词作宾语(1)疑问代词“谁、何、奚、安”等作宾语时必须放在动词前。

如果动词前有助动词,宾语放助动词前。

例:臣实不才,又谁敢怨?《左传•成公三年》彼且奚适也?《庄子•逍遥游》(2)疑问代词作介词的宾语时放在介词前例:先生何以幸教寡人?《战国策•范睢说秦王》吾谁与为亲?《庄子•齐物论》(3)先秦的凝固格式。

如“何以、何如、若何”等例:而今安在哉?《苏轼•前赤壁赋》以五十步笑百步,则何如?《孟子•梁惠王上》2、否定句中代词作宾语(1)宾语必须是代词(2)必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋”等或表示否定的无定代词“莫”,代词宾语一般要放在动词之前、否定词之后。

3、宾语用代词复指(1)在宾语前置的同时,在宾语后用代词“是”或“之”复指,“是、之”放动词前。

例:秉国之均,四方是维。

《诗经•小雅*节南山》姜氏何厌之有?《左传•郑伯克段于鄢》(2)宾语本身就是代词“是”或“之”例:昭王南征而不复,寡人是问。

《左传•齐桓公伐楚》二、判断句★1、(基本)判断句式(1)主语+谓语例:荀卿,赵人。

《史记•孟轲荀卿列传》(2)主语+谓语+也例:贡之不入,寡君之罪也。

《左传•齐桓公伐楚》(3)主语+者+谓语例:兵者,不祥之器。

《老子》(4)主语+者+谓语+也例:南冥者,天池也。

《庄子•逍遥游》陈胜者,阳城人也。

《史记•陈涉起义》☞PS:表示否定判断,在谓语前加“非”(非是副词)例:此庸夫之怒也,非士之怒也。

《战国策•魏策四》2、特殊词语的辨析(1)“是”①不是判断词,而是指示代词。

作判断句的主语。

例:是社稷之臣也。

《论语•季氏将伐颛臾》日月星辰瑞历,是禹桀之所同也。

《荀子•天论》②判断词例:此必是豫让也。

《史记•刺客列传》夫殷、周之不革者,是不得已也。

(柳宗元《封建论》)(2)“为”①动词例:晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

《左传•襄公二十六年》②判断词例:余为伯條,余而祖也。

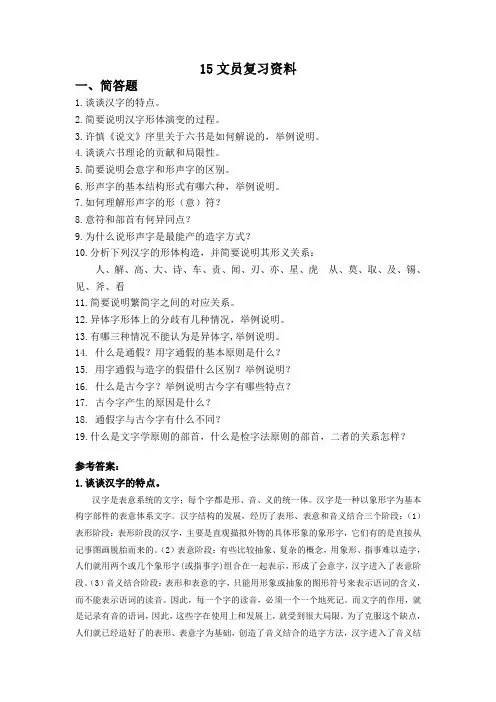

15文员复习资料一、简答题1.谈谈汉字的特点。

2.简要说明汉字形体演变的过程。

3.许慎《说文》序里关于六书是如何解说的,举例说明。

4.谈谈六书理论的贡献和局限性。

5.简要说明会意字和形声字的区别。

6.形声字的基本结构形式有哪六种,举例说明。

7.如何理解形声字的形(意)符?8.意符和部首有何异同点?9.为什么说形声字是最能产的造字方式?10.分析下列汉字的形体构造,并简要说明其形义关系:人、解、高、大、诗、车、责、闻、刃、亦、星、虎从、莫、取、及、锡、见、斧、看11.简要说明繁简字之间的对应关系。

12.异体字形体上的分歧有几种情况,举例说明。

13.有哪三种情况不能认为是异体字,举例说明。

14. 什么是通假?用字通假的基本原则是什么?15. 用字通假与造字的假借什么区别?举例说明?16. 什么是古今字?举例说明古今字有哪些特点?17. 古今字产生的原因是什么?18. 通假字与古今字有什么不同?19.什么是文字学原则的部首,什么是检字法原则的部首,二者的关系怎样?参考答案:1.谈谈汉字的特点。

汉字是表意系统的文字;每个字都是形、音、义的统一体。

汉字是一种以象形字为基本构字部件的表意体系文字。

汉字结构的发展,经历了表形、表意和音义结合三个阶段:(1)表形阶段:表形阶段的汉字,主要是直观描拟外物的具体形象的象形字,它们有的是直接从记事图画脱胎而来的。

(2)表意阶段:有些比较抽象、复杂的概念,用象形、指事难以造字,人们就用两个或几个象形字(或指事字)组合在一起表示,形成了会意字,汉字进入了表意阶段。

(3)音义结合阶段:表形和表意的字,只能用形象或抽象的图形符号来表示语词的含义,而不能表示语词的读音。

因此,每一个字的读音,必须一个一个地死记。

而文字的作用,就是记录有音的语词,因此,这些字在使用上和发展上,就受到很大局限。

为了克服这个缺点,人们就已经造好了的表形、表意字为基础,创造了音义结合的造字方法,汉字进入了音义结合的阶段。

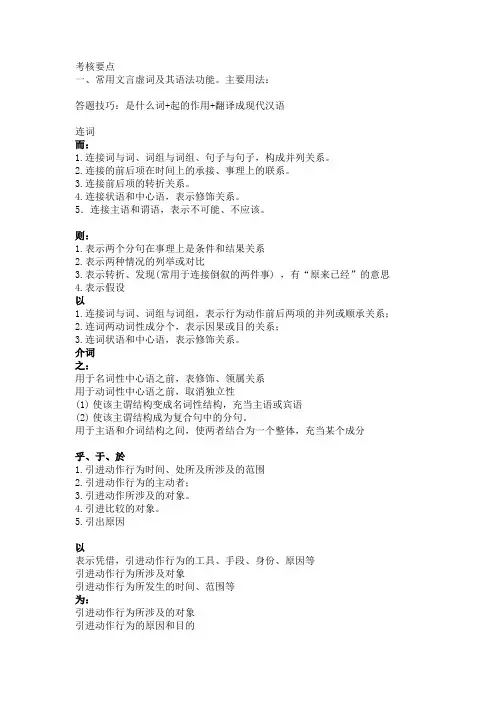

考核要点一、常用文言虚词及其语法功能。

主要用法:答题技巧:是什么词+起的作用+翻译成现代汉语连词而:1.连接词与词、词组与词组、句子与句子,构成并列关系。

2.连接的前后项在时间上的承接、事理上的联系。

3.连接前后项的转折关系。

4.连接状语和中心语,表示修饰关系。

5.连接主语和谓语,表示不可能、不应该。

则:1.表示两个分句在事理上是条件和结果关系2.表示两种情况的列举或对比3.表示转折、发现(常用于连接倒叙的两件事) ,有“原来已经”的意思4.表示假设以1.连接词与词、词组与词组,表示行为动作前后两项的并列或顺承关系;2.连词两动词性成分个,表示因果或目的关系;3.连词状语和中心语,表示修饰关系。

介词之:用于名词性中心语之前,表修饰、领属关系用于动词性中心语之前,取消独立性(1)使该主谓结构变成名词性结构,充当主语或宾语(2)使该主谓结构成为复合句中的分句。

用于主语和介词结构之间,使两者结合为一个整体,充当某个成分乎、于、於1.引进动作行为时间、处所及所涉及的范围2.引进动作行为的主动者;3.引进动作所涉及的对象。

4.引进比较的对象。

5.引出原因以表示凭借,引进动作行为的工具、手段、身份、原因等引进动作行为所涉及对象引进动作行为所发生的时间、范围等为:引进动作行为所涉及的对象引进动作行为的原因和目的引进动作行为的的主动者语气词:也:句末语气词,表示肯定确认的语气用在句中,表示提顿的语气矣:表示动作已完成或事情已发展到某阶段的语气二、理解并运用古注术语读懂文言材料;体例、术语、三、了解近体诗和古体诗在形式上的区别,重点掌握近体诗格律。

能从句式、句数、押韵、平仄、对仗等方面说明两者的不同。

掌握近体诗平仄格式和粘对规则,并根据规则排除分别一四中不同平仄格式为起句的五言律诗的基本格律,能分析近体诗的平仄格式。

四、古文句读掌握古书句读的常识和方法,能够在正确理解古文整理意思的基础上正确断句并加上现代标点符号。

考试题型1、名词解释2、写出与繁体相对应的简体3、参照图像分析造字法4、解释句中加点字(实词)5、分析特殊句式(语法一)6、词义引申(用图像表示)7、断句及解释加点词句《左传》:《郑伯克段于鄢》《宫之奇谏假道》《晋灵公不君《齐晋鞌之战》《史记》:《孙膑》《毛遂自荐》《魏公子列传》《聊斋》一、名词解释1、文字:是記錄語言的書寫符號的系統,是最重要的輔助、擴大和完善語言的交際作用的工具.2、漢字:就是記錄漢語的書寫符號的系統,包括漢字所有的構字部件、漢字中所有的字、漢字的書寫規則,以及作為漢字標記語言的輔助性符號的標點符號及其使用規則。

(漢字是一種以象形字為基本構字部件的表意體系文字.)3、象形:是通过描摹词所概括的客观实体来表达词义的一种造字法。

4、指事:运用指示性符号来指称物体中的一部分或表现抽象概念的造字法。

5、会意:是组合两个或两个以上代表某种物体的图形以表示新义的造字法.6、形声:是以声符表示词的声音、以形符表示词义类属的兼表声义的造字法.7、假借:就是本来没有这个字,靠借来的同音字寄托所写词的意义.8、古今字:也就是分化字,是把分化前一字写多词时期的字称古字,把以后分化出来的记词各有专司的字称今字。

9、異體字:又稱或體字,是指共寫同一個詞的不同的書寫形式。

10、偏义复词:是由两个意义相反或相互对举的语素组合而成的。

其中只有一个语素有意义,另一个语素只起充当一个音节的陪衬作用.11、同义复词:是由两个意义相同或相近的语素构成的。

12、叠音词:又称重言词,是重叠两个相同音节而成的双音词。

13、连绵词:是由两个字连缀在一起,组成一个不可分割的整体,共同表示一个意义。

14、古用今废词:是指在汉语历史上被淘汰了的字。

15、古今传承词:是指在汉语史上生命力很强,一直流传至今,仍活跃在口语和书面语里的词。

16、本义:是指词的本来的意义。

是指造字时代的词义,而不是汉语发生时代的原始义或最初义。

17、引申义:在本义的基础上繁衍派生出来的意义。

古代汉语期末考试复习题纲一、古代汉语概述1. 古代汉语的定义与特点2. 古代汉语的发展历程3. 古代汉语与现代汉语的联系与区别二、古代汉语的语音系统1. 声母、韵母和声调的概念2. 古代汉语的声母演变3. 古代汉语的韵母演变4. 古代汉语的声调变化三、古代汉语的词汇1. 古代汉语词汇的特点2. 古汉语词汇的分类3. 古汉语词汇的构成方式4. 古汉语词汇的演变四、古代汉语的语法1. 古代汉语的基本句型2. 古代汉语的词类3. 古代汉语的句法结构4. 古代汉语的语法特点五、古代汉语的修辞手法1. 比喻2. 拟人3. 排比4. 对偶5. 反问六、古代汉语的文体1. 诗歌2. 散文3. 小说4. 戏剧七、古代汉语的文献1. 经典文献的分类与特点2. 经典文献的阅读与理解3. 经典文献的翻译与注释八、古代汉语的学习和研究方法1. 古代汉语的学习技巧2. 古代汉语的研究方法3. 古代汉语的学术资源九、古代汉语的现代应用1. 古代汉语在现代汉语教学中的应用2. 古代汉语在文学创作中的应用3. 古代汉语在文化传播中的应用十、古代汉语期末考试复习建议1. 重点内容的回顾与总结2. 疑难问题的解决策略3. 考试技巧与答题方法4. 复习计划的制定与执行结束语:通过本复习题纲的学习,希望同学们能够对古代汉语有一个全面而深入的了解,掌握古代汉语的基本知识和技能,为期末考试做好充分的准备。

同时,也希望同学们能够在学习过程中发现古代汉语的魅力,培养对古代汉语的兴趣和热爱,为今后的学术研究和文化传承打下坚实的基础。

古代汉语复习题一、名词解释1、反切:我国传统的一种注音方法,是用两个字合注一个字的音,被切字的声母跟反切上字相同,被切字的韵母和声调跟反切下字相同。

2、叶音:用后代的语音读古代的诗文,不押韵的韵脚,临时改读为一个押韵的音,即为“叶音”,这个称呼由朱熹提出。

3、古音通假:古代汉语里音同或音近的字的通用和假借。

或本有其字,或本无其字,两个字形体不同,意义不同,只是由于声音相同或相近,就用甲字来代替乙字。

4、声纽:古代声母用汉字代表,称为“字母”,上古也称“声纽”或“纽”。

5、入派三声:是一种声调系统的变化。

随着语音的发展变化,古代的入声发展逐渐消失,分别演变派入到平、上、去三个声调中去。

具体情况是:全浊声母入声字归阳平,次浊声母入声字归去声,清声母入声字分派到阴平、阳平、上声、去声各调中去。

6、平仄:近体诗最重要的格律因素,在诗和韵文中构成一种高低长短相互交替的节奏,即所谓的“声律”。

阴平、阳平是平声,上声、去声、入声为仄声。

古代的入声现在转入其他三声中。

7、破读、如字:“破读”是通过改变字(词)的读音来区别词义或词性的方法。

传统上把一个字(词)原来的读音叫“本音”或“如字”,把改变的读音叫“破读”或“读破”。

8、读若、读如:注音术语,主要用来注音,有时也用来注明假借字。

它实属一种譬况法,与现代用音标注音相比较是粗疏的,注释字与被释字的读音有时不完全相同,只是相近。

9、浑言、析言:浑言:汉语训诂学用语,指笼统的说。

析言:对同类事物,辨析异同,另加别名。

10、词类活用:在古代汉语中有些词临时改变词性,如名作动、形容词作如动词,名词作状语,动词作状语等等情况。

11、疏:由于时代的变迁,前人的注解已经不再容易理解,出现了一种新的注解,作者不仅解释正文,还给前人的注解作注解,成为“疏”,也叫“正义”。

12、黏对:“黏”:是指上联的对句和下联的出句的平仄类型必须是同一大类的:上联对句是A型,则下联出句是a型;上联对句是B型,则下联出句是b型。

古代汉语期末复习资料知识回顾:一、修辞格的判断1、引用一引言、引事(季膺登龙门、盖棺事定、苏秦尘暗旧貂裘)、引文(商旅不行、逝者如斯、荒唐之辞、落霞孤釐)一明引、暗引2、譬喻一明喻、隐喻一博喻3、代称一特征代事物、泛称代特称、特称代泛称一乘坚驯良、乘坚驯肥、乘奔御风一绿肥红瘦一送君南浦(送别之地的泛称)4、并提一耳目聪明(耳聪目明)、自非亭午夜分,不见曦月(亭午不见曦,夜分不见月)一句话说的是两个意思5、互文一两句话说的是一个意思一古人所说的互文包括为避免行文重复而使用同义词6、夸饰一夸张7、倒置一不是倒装一碧梧栖老凤凰枝8、委婉一避讳、谦辞、敬辞等9、省略实战演练:1、指出下列各句中的修辞方式:1.侍中、侍郎郭攸之、费祎、黄允等,此皆良实。

(诸葛亮《出师表》)并提:“侍中”指郭攸之、费祎,“侍郎”指董允,并提为“侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允”。

代称:“良实”本都是形容词,这里指代贤溪诚实的人,是以事物特征代本体。

2.将军身被坚执锐。

(《史记-陈涉起义》)代称:“坚”代“坚固的铠甲",“锐”代“锐利的武器”,是以性质代本体。

3.鳏寡不闻犬豕之食,茕独不见牛马之衣。

(《洛阳伽蓝记.王了坊》)(难句)对偶:即“鳏寡不闻犬豕之食”对“茕独不见牛马之衣”。

互文:“鳏寡”与“茕独”、“不闻犬豕之食”与“不见牛马之衣”文义互相补充。

引用:改引堇仲舒语:“故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

”语见《汉书?食货志上》。

譬喻:“犬豕之食”比喻食物粗劣,“牛马之衣”比喻衣着粗劣破旧°4.今少卿抱不测之罪,涉旬月,迫季冬,仆乂薄从上奔,恐卒然不可为讳。

(司马迁《报任安书》)委婉:“不测之罪”,这里指死罪;“不可为讳”,这里指任安被处死刑。

省略:“仆乂薄从上雍”句省略述语“之(到……去)”,即“仆乂薄从上之雍”。

5.故有志深轩冕,而泛咏皋壤。

(《文心雕龙?情采》)代称:“轩冕”代称官爵,“皋壤”代称隐者居住之地。

古代汉语通论考点论述题:(必考的)1.分开和合并(P544)至于上古的声母系统,据初步研究共有三十二个。

拿上古三十六个字母来比较,有的要合并一些,有的要分出一些。

合并的有两类:一是知徹澄娘要与端透定泥合并,都是舌尖音二是非敷奉微与帮滂并明相同,都是双唇音。

分化成两类的,首先是照穿床审四个字母,其中一类接近于精清从心,是齿音;另一类接近端透定泥,是舌音。

唐宋以后的喻母在上古也分为两类,一类与匣母相同,另一类接近定母。

(老师说此段话不需理解,只要背下来即可)2.词类活用詞類活用,是指某些詞臨時改變自己的基本語法功能去充當其它詞類的現象。

詞類活用是古漢語的重要語法現象之一,其內容主要包括:(一)名詞、形容詞、數詞用作一般動詞;1.名詞用作動詞名詞用作動詞指某些名詞臨時轉化詞義取得動詞功能的現象。

《左傳•莊公八年》:“齊侯使連稱、管至父戍葵丘,瓜時而往,曰:‘及瓜而代。

’期戍,公問不至。

”2.形容詞用作動詞在古漢語中,形容詞也可以用作動詞,但不像名詞作動詞那樣普遍。

《國語•吳語》:“越國之中,疾者吾問之,死者吾葬之。

老其老,慈其幼,長其孤,問其病,求以報吳。

”3.數詞用作動詞數詞用作普通動詞一般多見於個位數。

《戰國策•楚策一》:“今君欲一天下,安諸侯,存危國,寡人謹奉社稷以從。

”(二)名詞、動詞作狀語;1.名詞作狀語在古漢語中,名詞往往可以直接置於謂語之前作狀語,這和現代漢語中名詞一般需要借助介詞的幫助才能充當狀語的情況不同。

《左傳•莊公八年》:“冬十二月,齊侯游於姑棼,遂田於貝丘,見大豕,從者曰:‘公子彭生也。

’公怒曰:‘彭生敢見!’射之,豕人立而啼。

”2.動詞作狀語在古漢語中,除了名詞,動詞也可直接用在謂語之前作狀語。

動詞作狀語一般表示動作進行的方式。

《韓非子•喻老》:“扁鵲出,桓侯又不悅。

居十日,扁鵲望桓侯而還走,桓侯故使人問之。

”(三).動詞、形容詞、名詞、數詞的使動用法;使動用法是指某些詞作謂語時其意義是使令性的。

古代汉语期末复习重点汉语言文学专业古代汉语重点参考,但是每个学校的考点不同,仅供参考古代汉语重点一、文选部分复习要点:1.重点篇目:第一单元:《精卫填海》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《游天都》第二单元:《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《晏婴论季世》、《孙膑》2.复习办法:A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释;B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;D.注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义。

二、通论部分复习要点:复习通论部分的基本原则是,掌握基本知识、基本理论,在记住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时候,尽量结合例子。

第一单元(一)怎样查字典辞书:1、古代汉语的时限,19____年5月4日之前称古代汉语,“五四”是下限,上限无法确定。

2、字典辞书排列汉字的方法a按音序排列。

如《新华字典》《现代汉语词典》按照汉语拼音字母顺序排列b按部首和笔画排列。

如《辞源》《辞海》《汉语大字典》《汉语大词典》c按号码排列。

如《四角号码新词典》3、《康熙字典》的作者是张玉书和陈廷敬,采用直音法和反切法的注音方法。

反切法是用两个汉字合注一个汉字的音,上字取声母,下字取韵母和声调,合成被注字的音。

直音法是用同音字来注音。

反切法可以避开生僻字,方法有效,是古代的主要注音方法。

直音法简明准确,但难以避开生僻字,还有互注。

4、工具书:刘淇(清)《助字辨略》王引之(清)《经传释词》杨树达(近人)《词诠》其他虚词著作有裴学海的《古书虚字集释》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《诗词曲语辞汇释》。

(二)汉字的结构和发展1、汉字的发展演变阶段:甲骨文、金文、大小篆、隶书、草书、楷书、行书。

2、六书:是指汉字的造字方法,即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”。

《古代汉语》期末知识点归纳古代汉语是中国古代的一种语言形式,它使用的是古代的文言文,是中国古代文化的重要组成部分。

在学习《古代汉语》这门课程期末考试之前,我们需要对其中的一些主要知识点进行整理和归纳,以便复习时能更好地掌握和理解。

一、文言文的基础知识:1.文言文的特点:文言文是古代中国的一种书面语言,它具有古老、规范、庄重、简练、含蓄等特点。

2.文言文的基本组成:文言文通常由字、词、句和篇章四个层次组成。

3.文言文的词汇特点:文言文的词汇多为单音节词和双音节词,词义多义且抽象,有许多独特的词义和用法。

4.文言文的语法特点:文言文的语法比较复杂,包括六书、修辞、句法等方面。

二、古代汉语的基本语法结构:1.主谓结构:主语和谓语是文句的基本组成部分,其中主语通常位于句首,谓语位于句尾。

2.宾语结构:宾语通常位于谓语动词之后,可以是名词、代词、动词的动名词、动词的不定式等。

3.定语结构:定语表示对名词的修饰,通常位于被修饰名词之前。

4.状语结构:状语用来表示动作或状态的环境、方式、时间等,通常位于谓语动词之前或句末。

5.补语结构:补语是补充谓语动词的成分,可以是名词、形容词、副词等。

三、古代汉语的六书:1.象形:以物象形为根据的文字。

2.指示:以指示事物的方位、位置、顺序等为根据的文字。

3.指事:以指示事物的属性、性质、类别等为根据的文字。

4.会意:通过组合象形、指示、指事等文字来表示事物的意义。

5.形声:通过组合形和声两个部分来表示事物的意义。

6.转注:通过借用已有的字词来表示新的意义。

四、古代汉语的修辞手法:1.比喻:通过比较不同事物来表达其中一种意义。

2.夸张:夸大描述事物的实际情况来表达一种感受或情绪。

3.反复:在文章中多次使用相同的词语或句子,加强表达的力度和感染力。

4.排比:通过多个并列的词语或句子来表达一种对比或强调的效果。

5.倒装:将句子中的主语和谓语动词的位置颠倒,强调主语或达到修辞效果。

《古代汉语》复习大纲一、通论部分(一)绪论1.古代汉语主要分爲哪两大体系?这两大体系各以什麽时代的口语为基础?文言:以先秦口语为基础的书面语言近代汉语:以唐代以后的口语为基础形成的书面语言,又称古白话。

2.以古籍词义及注释爲主要研究对象的学科是什麽?词汇学和训诂学3.以古音为主要研究对象的学科是什麽?音韵学4.分别列举出你熟悉的古代作品中使用文言文和古白话的作品的例子屈原的离骚:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

(文言文)《口技》:满坐宾客,无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

(古白话)(二)文字部分5.什麽叫“六书”?其具体名称是什麽?六书是六种汉字写词的方法,六书是指象形、指事、会意、假借、转注和形声。

6.按不同方法出现年代的先后排列六书的次序。

象形、指事、会意、假借、转注、形声7. “六书”理论是谁提出的?是根据汉字的什麽字体概括出来的?是东汉的许慎在《说文解字》中提出的,根据以小篆为代表的古文字基础上概括出来的。

8.“六书”中有哪些是造字方法?象形、指事、会意、转注、形声9.汉字的形体结构可分爲哪四类?象形、指事、会意、假借10.根据掌握的汉字知识分析汉字的形体结构。

从字体结构角度看,由于转注、形声两种写词、造字方法所产生的汉字,字体结构都是半形半声(部分表意、部分表音),因此古汉字的字体结构分析一般只有“四书”。

11.按古人的说法,“文”与“字”的区别是什麽?“四书”中哪些属于“文”,哪些属于“字”。

古人认为文与字的区别是“独体为文,合体为字”,四书中,象形、指事为文,会意、形声为字。

12.“六书”中最早出现的、同时也是其他造字方法的基础的是什麽?象形13.指事字与象形字最大的区别是什麽?与象形法相比,运用了纯抽象符号来记词。

14.利用原有的汉字来记录新词的写词法是什麽?假借15.形声造字法是在什麽写词法的基础上得到啓发而发展出来的?转注写词法16.用“转注”写词法造出来的汉字,从形体结构分析,与其他“五书”中的哪一类相同?用转注写词法造成的新字,结构上都是半形半声,因此从形体结构上分析与形声字相同。

第一节古书的注解从时代看:汉代:毛传;孔安国注《尚书》;高诱注《战国策》《吕氏春秋》《子》。

王逸《楚辞注》晋南北朝:王弼《老子注》、晋郭象《庄子注》;三国时韦昭《国语》;宋裴駰《史记集解》;郭璞《尔雅注》。

唐代:孔颖达注五经包括周易尚书诗经礼记春秋左氏传;善注《文选注》,颜师古注《汉书集注》。

陆德明《经典释文》注音守节《史记正义》宋代:朱熹《周易本义》《诗集传》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》。

清代:乾嘉学派:《说文》四大家;高邮王氏父子;注释广,质量高。

从作品看:诗经:毛诗笺孔疏诗集传(今)程俊英《诗经注析》论语:何晏集解皇侃义疏宝楠正义(今)论语集释论语译注左传:杜预注孔颖达正义(今)左传译注世说新语:孝标注余嘉锡笺疏史记:三家注(裴骃集解司马贞索隐守节正义)汉书:颜师古注白:王琦注杜甫:仇兆鳌《杜少陵集详注》十三经注疏后人把这些注和疏加上唐陆德明《经典释文》的注音合刊成一部书,通行的《十三经注疏》1周易正义:十卷,·王弼、晋康伯注;孔颖达等正义2尚书正义:二十卷,汉·孔安国传,孔颖达正义3毛诗正义:七十卷,汉·毛公传、汉·玄笺、孔颖达等正义4周礼注疏:四十二卷,汉·玄注,唐·贾公彦疏周礼仪礼5仪礼注疏:五十卷,汉·玄注,唐·贾公彦疏6礼记正义:六十三卷,汉·玄注,唐孔颖达等正义7春秋左传正义:六十卷,晋杜预注,唐孔颖达等正义8春秋公羊传注疏:二十八卷,汉·何休注,唐徐彦疏9春秋榖梁传注疏:二十卷,晋·宁注,唐·士勋注10论语注疏:二十卷,·何晏等注,宋·邢昺疏论语孝经尔雅11孝经注疏:九卷,唐玄宗注,宋·邢昺疏12尔雅注疏:十卷,晋郭璞注,宋·邢昺疏13孟子注疏:十四卷,汉·歧注,宋·奭疏二、古注的类型诂、训:解释字词。

古代汉语期末复习重点一、宾语前置句(P288~P293)1、疑问代词作宾语(1)疑问代词“谁、何、奚、安”等作宾语时必须放在动词前。

如果动词前有助动词,宾语放助动词前。

例:臣实不才,又谁敢怨?《左传•成公三年》彼且奚适也?《庄子•逍遥游》(2)疑问代词作介词的宾语时放在介词前例:先生何以幸教寡人?《战国策•范睢说秦王》吾谁与为亲?《庄子•齐物论》(3)先秦的凝固格式。

如“何以、何如、若何”等例:而今安在哉?《苏轼•前赤壁赋》以五十步笑百步,则何如?《孟子•梁惠王上》2、否定句中代词作宾语(1)宾语必须是代词(2)必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋”等或表示否定的无定代词“莫”,代词宾语一般要放在动词之前、否定词之后。

3、宾语用代词复指(1)在宾语前置的同时,在宾语后用代词“是”或“之”复指,“是、之”放动词前。

例:秉国之均,四方是维。

《诗经•小雅*节南山》姜氏何厌之有?《左传•郑伯克段于鄢》(2)宾语本身就是代词“是”或“之”例:昭王南征而不复,寡人是问。

《左传•齐桓公伐楚》二、判断句★1、(基本)判断句式(1)主语+谓语例:荀卿,赵人。

《史记•孟轲荀卿列传》(2)主语+谓语+也例:贡之不入,寡君之罪也。

《左传•齐桓公伐楚》(3)主语+者+谓语例:兵者,不祥之器。

《老子》(4)主语+者+谓语+也例:南冥者,天池也。

《庄子•逍遥游》陈胜者,阳城人也。

《史记•陈涉起义》☞PS:表示否定判断,在谓语前加“非”(非是副词)例:此庸夫之怒也,非士之怒也。

《战国策•魏策四》2、特殊词语的辨析(1)“是”①不是判断词,而是指示代词。

作判断句的主语。

例:是社稷之臣也。

《论语•季氏将伐颛臾》日月星辰瑞历,是禹桀之所同也。

《荀子•天论》②判断词例:此必是豫让也。

《史记•刺客列传》夫殷、周之不革者,是不得已也。

(柳宗元《封建论》)(2)“为”①动词例:晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

《左传•襄公二十六年》②判断词例:余为伯條,余而祖也。

《左传•宣公二年》☞PS:副词(乃、即)——加强肯定语气语气词(惟、维)——引出谓语★3、判断句的活用(1)用判断句的形式表示比喻例:夫鲁,齐晋之唇。

《左传•哀公八年》(2)判断句式表示复杂的关系例:夫战,勇气也。

《左传•庄公十年》(3)判断句式表示原因例:良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

《庄子•养生主》三、被动句1、概念上的被动句例:冀复得兔,兔不可复得。

《韩非子》锲而不舍,金石可镂。

《荀子•劝学》兵挫地削,亡其六郡。

《史记•屈原贾生列传》2、被动句式(1)于:动词+于+施事者例:先发制人,后发制于人。

(于:引出主语)《汉书•项羽传》(2)为:①为+施事者+动词例:身死人手,为天下笑者,何也?(贾谊《过秦论》)②为……所例:夫直议者,不为人所容。

《韩非子》(3)见:①见+动词例:厚者为戮,薄者见疑。

《韩非子•说难》②见……于例:吾长见笑于大方之家。

《庄子•秋水》(4)被:被+动词例:信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?《史记•屈原贾生列传》四、副词(半实半虚)1、程度副词(1)表示程度高。

有“最、至、极、绝、大、太、殊、特、尤、良、甚”等例:汝之不惠甚矣。

秦女绝美。

《史记•伍子胥》(2)表示程度低,有“少、稍、微、略、颇”等。

例:辅之以晋,可以少安。

《左传•僖公五年》蔽林间窥知,稍出近之。

(柳宗元《黔之驴》)(3)表示程度的加深加重。

有“加、更、愈、益、弥、兹(滋)”等,相当于“更、越、更加”。

例:臂非加长也,而见者远;声非加疾也,而闻者彰。

2、范围副词(1)表示范围大,有“皆、尽、毕、悉、举、咸、具、凡、都、共、率”等。

例:陈胜王,凡六月。

《史记•陈涉世家》其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

《桃花源记》(2)表示范围小,有“但、特、只、直、止、第、独、徒、仅、唯”等。

例:死去原知万事空,但悲不见九州同。

(陆游《示儿》)君第重射,臣能令君胜。

《史记•孙膑》3、时间副词(1)已然,“已、既、业、尝、曾”例:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

《荀子•劝学》(2)正然,有“方、正、适、会”等例:人方为刀俎,我为鱼肉。

(3)未然,有“行、将、且、垂、即”等例:斥鴳笑之曰:“彼且奚适也?”《庄子•逍遥游》(4)表示时间久暂,①久:“长、常、久、素” ②短:“俄而、暂、旋、寻、姑”例:广素爱人,士卒多为用者。

《史记•李将军列传》(5)表示开始和结束,①开始:甫;②终:竟,卒例:陈涉虽已死,其所置遣王侯将相竟亡秦。

《史记•陈涉世家》(6)表示频率,“复,数(shuo)、屡、亟、累”例:广故数言欲亡。

《史记•陈涉世家》4、情态副词(1)情态:俱、并、间、窃例:良亡,间行归汉王。

《史记•留侯列传》(2)语气:“故、固”例:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

①确认。

“乃、即、必、定、诚、信、果”例:子皙信美矣。

②推测。

“其、盖、殆”例:盖均无贫,和无寡,安无倾。

《季氏将伐颛臾》③不确定,“曾”(多与否定副词“不”连用,相当于“竟然”)例:老臣病足,曾不能疾走。

④反问,“岂、其、庸、巨(讵)、宁”等5、否定副词(1)一般否定:“不、弗、非、未、否、微”例:吾非至于子之门,则殆矣。

微斯人,吾谁与归?昭王南征而不复,寡人是问。

《左传•齐桓公伐楚》(2)禁令(禁止或劝阻)“毋(无)、勿”(通常用在祈使句中)例:己所不欲,勿施于人。

硕鼠硕鼠,毋食我黍。

6、表敬副词(1)自谦:“敢、窃、忝、伏、猥”(2)尊人:“请、幸、谨、敬、惠、辱”等例:城不入,臣请完璧归赵。

7、指代性副词用在及物动词前作状语,意义上指代宾语,而动词后面的宾语又不再出现。

(1)“相”(指代第一、二、三人称)例:儿童相见不相识(2)“见”例:慈父见背。

五、代词1、人称代词:(1)第一人称代词,有“我、吾、余、予”等例:微斯人,吾谁与归?(2)第二人称,有“女(汝)、而、尔、若、乃”等例:我无尔诈,尔无我虞。

《左传•宣公十五年》(3)第三人称,有“他、渠、伊”例:他山之石,可以攻玉。

☞PS:①第一、二人称代词后,加“侪、辈、属、曹”表复数。

例:若属皆且为所虏。

②谦称和尊称都是名词,不是代词。

(P321)例:昭王南征而不复,寡人是问。

《左传•齐桓公伐楚》若不许君,将焉用之。

《左〃昭四年》2、指示代词:(1)近指和远指①近指:“此、是、斯、兹”例:逝者如斯夫,不舍昼夜。

②远指:“彼、夫、厥、伊”例:彼且奚适也?(2)特指和泛指①特指:“其”。

例:晏子立于崔氏之门外,其人曰:“死乎?”②泛指:“之”(用作定语或宾语)例:之子于归,,远送于野。

(3)其他指示代词①“尔、若、然”,谓词性例:河东凶亦然。

《孟子•梁惠王上》②“焉”。

例:三人行必有我师焉③“诸”特殊的指示代词。

例:投诸渤海之尾。

3、疑问代词:(1)指人的:“谁、孰”。

例:吾与徐公孰美?(2)指物:“何、胡、奚、曷”。

例:彼且奚适也?(3)指处所:“安、恶、焉”。

例:沛公安在?彼且恶乎待哉?4、无定代词:“或、莫”例:或百步而后止,或五十步而后止。

天下之水,莫大于海。

5、辅助性代词:“所、者”例:是吾剑之所从坠。

有妇人哭于墓者而哀。

☞PS:“者”的两种用法①动词(形容词)+“者”—→名词性例:庸者笑而应曰。

《史记•陈涉世家》②数词(时间词)+“者”—→表示一定的范围或种类。

例:古者丈夫不耕,草木之实足食也。

六、介词1、于(於、乎)★“于”的四种用法①表示处所和时间例:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。

是干戚用于古,不用于今也。

②介绍涉及的对象例:闻之,有献于公。

③表示比较例:青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。

④用在表示被动的句中例:邢赏已诺,信乎天下矣。

2、以★“以”的四种用法①表示动作行为以某物为工具或凭借,相当于“用、拿”例:儒以文乱法,侠以武犯禁。

②表示凭着某种资格、身份或地位。

例:至其时,西门豹往会之河上,……以人民往观之者三二千人。

③表示原因,相当于“因、因为、由于”例:不以物喜,不以己悲。

④表示时间,相当于“在、于”例:文以五月五日生。

3、为①“为+宾语”放在谓语动词前作状语,表示对象、目的、原因②表示被动七、连词1、与:一般用来连接名词性词语或短语2、而:一般用来连接谓词性词语或短语3、则,然则4、然,然而5、虽,虽然6、之:①连接定语和中心语,表示领属(的)或修饰关系②主谓之间,取消句子独立性八、语气词1、句尾语气词(1)判断语气:也(2)陈述语气:矣(相当于“了”)(3)疑问语气:乎(相当于“吗”)、与(欤)、耶(邪)(4)感叹语气:哉、夫☞PS(1)“也”和“矣”的区别①“也”表静态,“矣”表动态;②“也”的基本作用是判断,把对事物进行的判断告诉别人,“矣”的基本作用则是陈述,把事物发展的现阶段作为新情况告诉别人。

☞PS(2)连用的语气词,语气的重点一般在最后一个语气词上。

2、句首、句中语气词(1)夫:表示要发议论,起引出下文的作用(2)惟(维、唯)①提示、引出主语或年月②表示期望的语气(3)其①句首或句中:表示推测、提议,有“大概、恐怕”等意思②祈使句:表示劝勉、期望、命令③反问句:加强反问语气(4)也①句尾:表示判断肯定②句中:表示停顿语气3、词头、词尾(1)词头:“有、其、言、于、薄”(2)词尾:“然、如、尔、若”古代汉语(下)一、古书注解1、从汉代起,我国就开始了古书的注解工作。

2、古书注解的内容大致包括以下几方面:(1)解释词义(2)串讲文意(3)注音(4)分析句读(5)提示语法(6)说明修辞 (7)诠释成语典故 (8)校勘文字。

3、(汉•毛亨)传:阐明经义(汉•郑玄)笺:补充和订正毛传(唐•孔颖达)疏:又称“正义”,不仅解释正文,而且还给前人的注解作注解4、注疏体例:▪正文之下,前面没有笺云的注——毛传▪笺云之后的注——郑笺▪圆圈之后的注——是唐•陆德明《经典释文》一书所收汉魏以来各家对正文和注文的注音▪[疏]字以下——孔颖达的“疏”。

疏的体例一般都是先举出所疏经文或注文开头和结尾的两三个字,用圆圈隔开,然后再疏解。

☞PS:《十三经注疏》:孔颖达:《五经正义》(包括《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋左氏传》)贾公彦:《周礼疏》、《仪礼疏》徐彦:《春秋公羊传疏》杨士勋:《春秋谷梁传疏》邢昺:《论语》、《孝经》、《尔雅》孙奭:《孟子》唐•陆德明《经典释文》★5、史记三家注:[南朝•宋]裴骃《史记集解》[唐]司马贞《史记索隐》[唐]张守节《史记正义》6、常用术语(P678~P680)(1)释义①“曰、为、谓之”:解释语+“曰﹑为﹑谓之”—→被解释语②“谓”:被解释词—→“谓”+解释语③“貌,之貌”:用于动词或形容词之后,相当于“……的样子”④“犹”:被解释词—→“犹”+解释语(近义词或引申义)⑤“之言﹑之为言”:一般都是声训,即用声音相同或相近的词作注释⑥“辞(词)也﹑语词也﹑语助也﹑发声”用来说明某字是虚词(主要指语气词)。