自学考试“古代汉语”复习资料(三)

- 格式:docx

- 大小:199.99 KB

- 文档页数:9

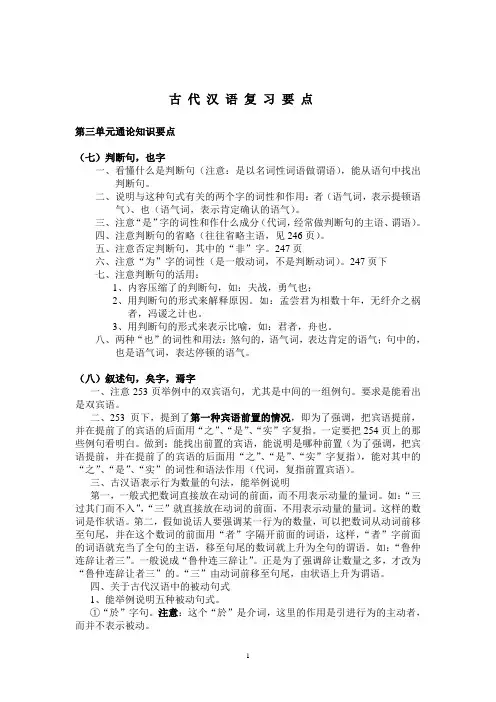

古代汉语复习要点第三单元通论知识要点(七)判断句,也字一、看懂什么是判断句(注意:是以名词性词语做谓语),能从语句中找出判断句。

二、说明与这种句式有关的两个字的词性和作用:者(语气词,表示提顿语气)、也(语气词,表示肯定确认的语气)。

三、注意“是”字的词性和作什么成分(代词,经常做判断句的主语、谓语)。

四、注意判断句的省略(往往省略主语,见246页)。

五、注意否定判断句,其中的“非”字。

247页六、注意“为”字的词性(是一般动词,不是判断动词)。

247页下七、注意判断句的活用:1、内容压缩了的判断句,如:夫战,勇气也;2、用判断句的形式来解释原因。

如:孟尝君为相数十年,无纤介之祸者,冯谖之计也。

3、用判断句的形式来表示比喻,如:君者,舟也。

八、两种“也”的词性和用法:煞句的,语气词,表达肯定的语气;句中的,也是语气词,表达停顿的语气。

(八)叙述句,矣字,焉字一、注意253页举例中的双宾语句,尤其是中间的一组例句。

要求是能看出是双宾语。

二、253页下,提到了第一种宾语前置的情况,即为了强调,把宾语提前,并在提前了的宾语的后面用“之”、“是”、“实”字复指。

一定要把254页上的那些例句看明白。

做到:能找出前置的宾语,能说明是哪种前置(为了强调,把宾语提前,并在提前了的宾语的后面用“之”、“是”、“实”字复指),能对其中的“之”、“是”、“实”的词性和语法作用(代词,复指前置宾语)。

三、古汉语表示行为数量的句法,能举例说明第一,一般式把数词直接放在动词的前面,而不用表示动量的量词。

如:“三过其门而不入”,“三”就直接放在动词的前面,不用表示动量的量词。

这样的数词是作状语。

第二,假如说话人要强调某一行为的数量,可以把数词从动词前移至句尾,并在这个数词的前面用“者”字隔开前面的词语,这样,“者”字前面的词语就充当了全句的主语,移至句尾的数词就上升为全句的谓语。

如:“鲁仲连辞让者三”。

一般说成“鲁仲连三辞让”。

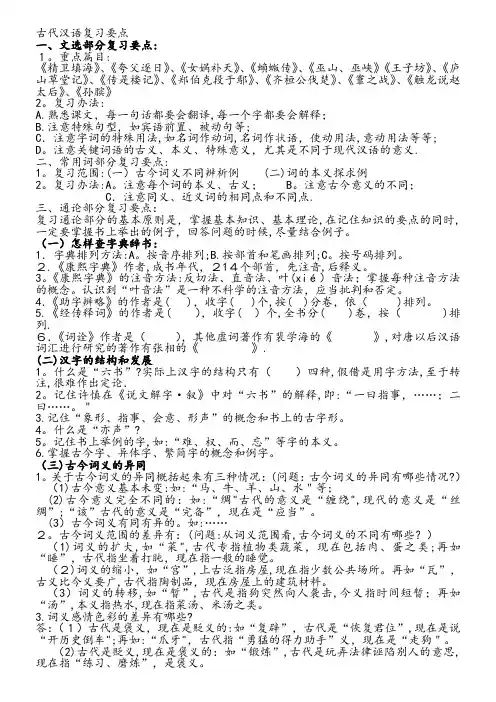

古代汉语复习要点一、文选部分复习要点:1。

重点篇目:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》2。

复习办法:A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释;B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;D。

注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义.二、常用词部分复习要点:1。

复习范围:(一)古今词义不同辨析例 (二)词的本义探求例2。

复习办法:A。

注意每个词的本义、古义;B。

注意古今意义的不同;C.注意同义、近义词的相同点和不同点.三、通论部分复习要点:复习通论部分的基本原则是,掌握基本知识、基本理论,在记住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时候,尽量结合例子。

(一)怎样查字典辞书:1.字典排列方法:A。

按音序排列;B.按部首和笔画排列;C。

按号码排列。

2.《康熙字典》作者,成书年代,214个部首,先注音,后释义。

3。

《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xié)音法;掌握每种注音方法的概念。

认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。

4.《助字辨略》的作者是( ),收字( )个,按( )分卷,依( )排列。

5.《经传释词》的作者是( ),收字( )个,全书分( )卷,按()排列.6.《词诠》作者是(),其他虚词著作有裴学海的《》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《》.(二)汉字的结构和发展1。

什么是“六书”?实际上汉字的结构只有()四种,假借是用字方法,至于转注,很难作出定论.2。

记住许慎在《说文解字·叙》中对“六书”的解释,即:“一曰指事,……;二曰……。

"3.记住“象形、指事、会意、形声”的概念和书上的古字形。

自考古代汉语复习资料自考古代汉语复习资料古代汉语是中国历史上的一门重要语言。

对于学习者来说,掌握古代汉语的基本知识和技巧是非常重要的。

为了帮助自考学生更好地复习古代汉语,提供一些实用的复习资料是非常必要的。

一、古代汉语的基本知识1. 汉字的演变:古代汉字的演变是了解古代汉语的基础。

学习者可以通过学习汉字的起源和发展,了解汉字的基本结构和意义,从而更好地理解古代文献。

2. 古代汉语的语法:古代汉语的语法与现代汉语有很大的差异。

学习者需要了解古代汉语的词序、句法和语气等方面的特点,以便正确理解和运用古代文献。

3. 古代汉语的词汇:古代汉语的词汇与现代汉语也存在一定的差异。

学习者需要掌握古代汉语中常用的词汇和短语,以便正确理解和翻译古代文献。

二、古代汉语的阅读技巧1. 识字技巧:古代汉语的文字较为繁复,学习者需要掌握一些识字技巧,如通过字形、字义和字音等方面的分析,来推测和理解古代文字的含义。

2. 理解句子结构:古代汉语的句子结构常常与现代汉语不同,学习者需要通过分析句子的主谓宾关系、修饰成分和句子的逻辑关系等,来理解古代文献中的句子。

3. 掌握关键词汇:古代汉语的文献中常常出现一些特定的关键词汇,学习者需要通过积累和记忆这些关键词汇,以便更好地理解和解读古代文献。

三、古代汉语的实践应用1. 阅读古代文献:通过阅读古代文献,学习者可以更好地了解古代汉语的用法和特点。

可以选择一些经典的古代文献进行阅读,如《论语》、《道德经》等,以提高对古代汉语的理解和运用能力。

2. 翻译古代文献:通过翻译古代文献,学习者可以锻炼自己的古代汉语能力。

可以选择一些简单的古代文献进行翻译,逐渐提高自己的翻译水平。

3. 创作古文:通过创作古文,学习者可以更好地运用古代汉语。

可以选择一些古代文体进行模仿,如古文散文、古体诗等,以提高自己的古代汉语写作能力。

总结起来,自考古代汉语的复习资料应该包括古代汉语的基本知识、阅读技巧和实践应用。

2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、古代汉语词汇1. 《说文解字》中的词汇:掌握《说文解字》中的重要词汇,包括形声字、会意字等,能够正确解读这些词汇的含义和构造。

2. 古代文学中常见的词汇:掌握古代文学作品中的常用词汇,能够正确理解和运用这些词汇。

3. 古代汉语中的特色词汇:例如古代文学作品中的描写性词汇、修辞手法所用的词汇等,需要熟练掌握。

1. 句子结构:了解古代汉语句子的结构特点,包括主谓宾、定状补等关系的组合方式。

2. 动词的使用方法:了解古代汉语中动词的使用方法,包括时态、语态等变化规则。

3. 形容词和副词:了解古代汉语中形容词和副词的用法,包括修饰对象的方式和位置等。

4. 古代汉语中的疑问句和否定句等特殊句型的构造规则。

三、古代汉语修辞手法1. 借代:了解古代汉语作品中常用的借代手法,包括比喻、拟人等。

2. 对仗和排比:掌握古代汉语中对仗和排比的常见形式和用法。

3. 夸张和反问:了解古代汉语中常用的夸张和反问手法,能够正确运用于文学作品中。

四、古代汉语阅读理解1. 古代文学名篇的阅读:熟练掌握古代文学名篇的阅读方法,能够正确理解作者的意图和表达方式。

2. 古代文学作品的鉴赏:能够对古代文学作品进行综合鉴赏,包括文学风格、主题思想等方面的评价。

3. 古代文学作品的比较分析:能够对不同的古代文学作品进行比较分析,包括作者的写作手法、情感表达等方面的异同。

以上就是2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点的相关内容。

希望考生们在备考过程中能够认真学习,掌握好相关知识和技巧,取得优异的成绩。

祝愿大家考试顺利!第二篇示例:古代汉语是中国文学史上非常重要的语言阶段,涵盖了从先秦时代到清末民初的广泛时期。

在福建自考本科汉语言文学考试中,古代汉语是一个重要的内容之一,考核学生对古代汉语语法、词汇及替代阅读能力。

以下就是2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语的重点考点。

2015.10月真题真题真练一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.秦始皇统一中国后,实行“书同文”政策所采用的标准字体是【】A.大篆C.小篆B.籀文D.秦隶考点解析一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.秦始皇统一中国后,实行“书同文”政策所采用的标准字体是【C】A.大篆C.小篆B.籀[zhòu]文D.秦隶汉字形体的演变繁难简易殷商甲骨文西周金文战国文字小篆隶书楷书秦始皇统一中国后,实行“书同文”政策所采用的标准字体已知我国最早的成系统的文字汉字笔画的最后定型使汉字体系由古文字跨入今文字2.下列各组字,全部是象形字的一组是【】A.亦血高C.果弓又B.朱刃息D.上月矢真题真练2.下列各组字,全部是象形字的一组是【C】A.亦血高C.果弓又B.朱刃息D.上月矢解析:A中的“亦”B中的“刃”C中的“上”均是指事字,如亦:从大,即一个正面的人形,用两个点指示腋下的部位;刃:似刀,但比刀多了一点,即标志性的指示符号,指刀的利刃。

視而可識,察而見意以事爲名,取譬相成比類合誼,以見指僞畫成其物,隨體詰詘本無其字,依聲托事建類一首,同意相受象形指事会意形声假借转注1、象形许慎说:象形者,畫成其物, 隨體詰詘用线条勾勒事物的轮廓来造字的方法,大凡象形字,多数是具体实物名词例:人大女又目耳口齿 日月草木水戈户门 牛羊犬豕马鹿弓矢2、指事许慎说:指事者,視而可識,察而見意用纯抽象符号或在象形字上添加提示符号来表示意义。

如: 上 下 刃 亦 本 末 朱 甘3、会意根据事物间的某种关系,组合两个或两个以上的独体字,构成一个新字。

如:从 臭 莫 及 息 牧许慎说:會意者,比類合議,以見指偽。

(从......从.....)4、形声 是由表示字的意义的形符(义符)与表示字的读音的声符(音符)两部分组成。

如:簧、刎、江、星徒(从辵chuò土声,本义:行走) 錢(从金戋jīan声) 旗(从yǎn,其声) 颖 (从禾,顷声,本义:谷穗) 赖(从贝,剌là声,本义:盈利)佞 (从女仁声,本义:用花言巧语谄媚)许慎说:形聲者,以事為名,取譬相成(从....,......声)(1)义符和声符在形声字中的位置分布。

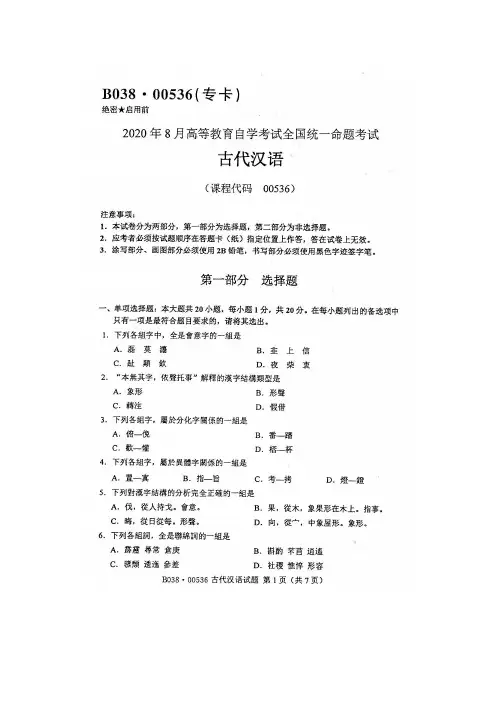

2020年8月全国自学考试《古代汉语》(课程代码00536)答案一、单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。

1.A2.D3.B4.D5.A6.C7.A8.D9.D 10.C11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.C 20.B二、古文背诵题:本大题共6小题,每小题1分,共6分。

【评分参考】本题共6分。

每空1分,每错一字扣0.5分,扣完为止。

答题不要求写繁体字。

21.必勿使反22.不戟而屈人之兵23玉人以爲寳也24.其曰固久25.以平其心,成其政也26.学然后知不足三、释词题:本大题共10小题,每小题1分,共10分。

(一)【评分参考】本题共5分。

每小题1分。

27.咻:喧哗,打扰28. 懲:惩戒29.志:记载30.濟:振救31.恶:厌恶(二) [评分参考]本题共5分。

每小题1分,其中说明词性0.5分,解释意义或语法作用0.5分。

32.諸:“之于”的合音。

之,代词:于,介词,引进动作涉及的对象。

33.與:疑问语气词,与“无乃”构成固定格式,意即“....-?”34.靡:无定代词,没有谁。

35.是:指示代词,作介词“於”的宾语。

36.謹:谦敬副词,作状语。

四、简答题:本大题共3小题,共20分。

37. [评分参考]本题共6分。

指出异体字、通假字,每处0.5分: 说明辨别异体字与通假字的理由,每项2分。

(1)和(3)是异体字关系; (2)和(4) 是通假字关系;异体字是音义完全相同、记词职能也完全一-样、只是形体不同的字。

“编”与“遍”, “蟀”与“蚌”,音义完全相同,记词职能完全一一样,形体不同,是异体字关系。

通假字是用来记录同音词的字。

“卒”和“猝”读音相同,形体、意义不同,“猝”可以用“卒”记录,是通假字关系。

“勉”和“刻”读音相同,形体、意义不同,“刻”可以用“勉”记录,是通假字关系。

38. [评分参考]本题共6分。

解释词义,每项1分;说明变化类型,每项1分。

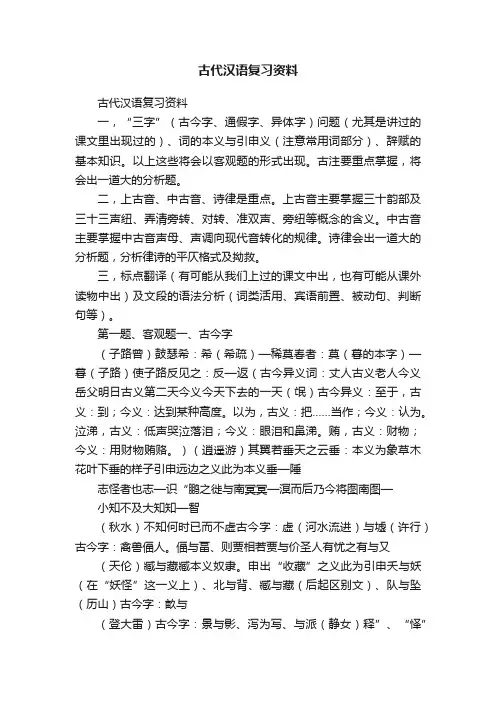

古代汉语复习资料古代汉语复习资料一,“三字”(古今字、通假字、异体字)问题(尤其是讲过的课文里出现过的)、词的本义与引申义(注意常用词部分)、辞赋的基本知识。

以上这些将会以客观题的形式出现。

古注要重点掌握,将会出一道大的分析题。

二,上古音、中古音、诗律是重点。

上古音主要掌握三十韵部及三十三声纽、弄清旁转、对转、准双声、旁纽等概念的含义。

中古音主要掌握中古音声母、声调向现代音转化的规律。

诗律会出一道大的分析题,分析律诗的平仄格式及拗救。

三,标点翻译(有可能从我们上过的课文中出,也有可能从课外读物中出)及文段的语法分析(词类活用、宾语前置、被动句、判断句等)。

第一题、客观题一、古今字(子路曾)鼓瑟希:希(希疏)—稀莫春者:莫(暮的本字)—暮(子路)使子路反见之:反—返(古今异义词:丈人古义老人今义岳父明日古义第二天今义今天下去的一天(氓)古今异义:至于,古义:到;今义:达到某种高度。

以为,古义:把……当作;今义:认为。

泣涕,古义:低声哭泣落泪;今义:眼泪和鼻涕。

贿,古义:财物;今义:用财物贿赂。

)(逍遥游)其翼若垂天之云垂:本义为象草木花叶下垂的样子引申远边之义此为本义垂—陲志怪者也志—识“鹏之徙与南冥冥—溟而后乃今将图南图—小知不及大知知—智(秋水)不知何时已而不虚古今字:虚(河水流进)与墟(许行)古今字:禽兽偪人。

偪与畐、则贾相若贾与价圣人有忧之有与又(天伦)臧与藏臧本义奴隶。

申出“收藏”之义此为引申夭与妖(在“妖怪”这一义上)、北与背、臧与藏(后起区别文)、队与坠(历山)古今字:畝与(登大雷)古今字:景与影、泻为写、与派(静女)释”、“怿”也是古今字的关系。

二、通假字(秋水)舟车之所通卒,通萃,聚集卒”本义为在官府中服务的杂役所穿的衣服,后代指杂役。

“萃”本义为草的样子,草茂为众草聚集,可引申为“聚集”义(天伦)是无世而不常有之常通尝通假字:党与倘、常与尝、睹与(登大雷)通假字:澱与淀、陇与拢(情采)通假字:谟与模静女)“归”通“馈(氓)匪:通“非”,不是。

第⼗⼀节代词 1 疑问代词:根据疑问代词指代的询问对象,古汉语疑问代词可分三类。

(1 )指⼈的。

有“谁、孰”。

a “谁”⽤于⼀般问句,可作主、宾、定、语及判断句的谓语。

b “孰”⽤于选择问句,⼀般有先⾏词。

如:“吾与徐公孰美?”译为“哪⼀个”,⼀般只作主语。

它还可指物、处所。

“孰与介”表⽐较:如“吾孰与徐公美?”;⽤于反问句中,表肯定:“惟坐待亡,孰与伐之。

”有“哪⾥⽐得上”的意思。

(2 )指物的。

有“何、胡、奚、曷”等。

“何”:作主、宾、定、判谓,a 常⽤来询问原因或⽅法,如:“许⼦何不为陶冶?”译为“什么”“为什么”;b 询问处所,如“⼦欲何之?”译为“哪⾥”。

“胡、奚、曷”经常a 作状语,⽤来询问原因,相当于“为什么”或“怎么”,如“⼦奚乘是车也?”;b 它们也经常作介词的宾语前置,如“胡为”“曷为”,询问原因。

c “奚以”询问⽅法。

(3 )指处所。

有“安、恶、焉”。

a 它们主要作状语,询问处所。

相当于现代的“在哪⾥”。

如“焉置⼟⽯?”;b 也可作前置宾语,⽤来询问处所。

如“沛公安在?”c 还可以⽤于反问句,作状语,加强反问语⽓。

类似于“哪⾥”。

d “焉”⽤于反问句后虚化了,不再实指处所。

如“今弗爱其⼦,安能爱君?” 2 、指⽰代词:(1 )“之、兹、其”,表泛指和特指。

a “其”特指代词只作定语。

b “之、兹”泛指,c “之”作定、宾。

(2 )“此、是、斯”近指。

a 表⽰“这”义。

b 作主、定、宾语。

c “此、是”可作判断谓语。

d此和彼对应。

(3 )“彼、夫”远指。

a 表“那”义。

b “彼”指代性强,可作主、定宾语。

c “夫”指⽰性较弱,多作定语。

(4 )“尔、若、然”,谓词性。

a 表“如此”“象这(那)样”义。

b 在先秦,“尔”作定、宾语。

c “若”只作定语。

d “然”多作谓语。

(5 )“焉、诸”特殊的指⽰代词。

a “焉”相当“于此(之)”,常作补语。

如“过⽽能改,善莫⼤焉。

![[自学考试密押题库与答案解析]古代汉语自考题模拟3](https://uimg.taocdn.com/9fe6e610fab069dc51220177.webp)

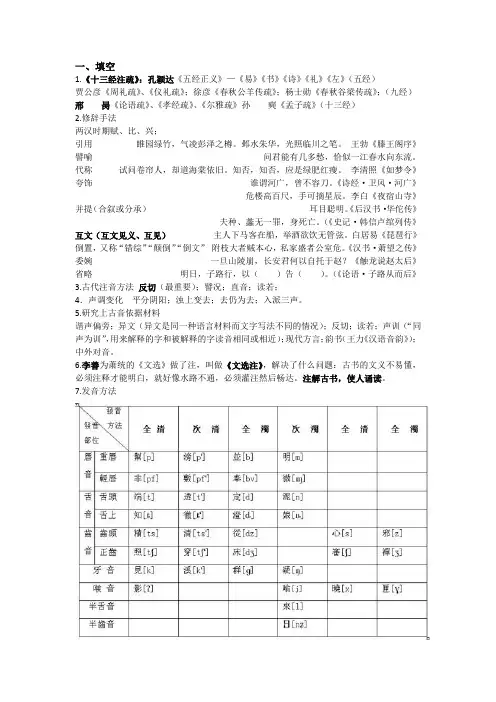

一、填空1.《十三经注疏》:孔颖达《五经正义》—《易》《书》《诗》《礼》《左》(五经)贾公彦《周礼疏》、《仪礼疏》;徐彦《春秋公羊传疏》;杨士勋《春秋谷梁传疏》;(九经)邢昺《论语疏》、《孝经疏》、《尔雅疏》孙奭《孟子疏》(十三经)2.修辞手法两汉时期赋、比、兴;引用睢园绿竹,气凌彭泽之樽。

邺水朱华,光照临川之笔。

王勃《滕王阁序》譬喻问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

代称试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否,应是绿肥红瘦。

李清照《如梦令》夸饰谁谓河广,曾不容刀。

《诗经·卫风·河广》危楼高百尺,手可摘星辰。

李白《夜宿山寺》并提(合叙或分承)耳目聪明。

《后汉书·华佗传》夫种、蠡无一罪,身死亡。

(《史记·韩信卢绾列传》互文(互文见义、互见)主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

白居易《琵琶行》倒置,又称“错综”“颠倒”“倒文”附枝大者贼本心,私家盛者公室危。

《汉书·萧望之传》委婉一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》省略明日,子路行,以()告()。

(《论语·子路从而后》3.古代注音方法反切(最重要);譬况;直音;读若;4.声调变化平分阴阳;浊上变去;去仍为去;入派三声。

5.研究上古音依据材料谐声偏旁;异文(异文是同一种语言材料而文字写法不同的情况);反切;读若;声训(“同声为训”,用来解释的字和被解释的字读音相同或相近);现代方言;韵书(王力《汉语音韵》);中外对音。

6.李善为萧统的《文选》做了注,叫做《文选注》,解决了什么问题:古书的文义不易懂,必须注释才能明白,就好像水路不通,必须灌注然后畅达。

注解古书,使人诵读。

7.发音方法8.阴、阳、入声韵阴声韵(简称阴声):没有韵尾和以元音[-u][-I]收尾的韵玛ma 瑙nao阳声韵(简称阳声):以鼻辅音[-n][ ][-m]收尾的韵坚jian 强qiang入声韵(简称入声):以轻塞音[-p][-t][-k]收尾的韵八bad 十shib平水韵106韵二、单选(10×1’)古书注解类清代《说文》四大家: 段玉裁《说文解字注》; 朱骏声《说文通训定声》;桂馥《说文解字义证》; 王筠《说文解字句读》两汉:毛亨《毛诗故训传》魏晋至隋唐:王弼《老子注》郭象《庄子注》韦昭《春秋外传国语注》陆德明《经典释文》颜师古《汉书集注》李善《文选注》《史记》三家注:张守节《史记正义》;司马贞《史记索隐》;裴骃《史记集解》朱熹《四书集注》:《大学章句》《中庸章句》《论语集注》《孟子集注》读书杂记类:王念孙《读书杂志》王引之《经义述闻》小学类:王念孙《广雅疏证》段玉裁《说文解字注》三、解释加点词(8’)【语法功能、词类活用】虚词何陋之有?代词,复指宾语四、解释加点词实词何厌之有?满足五、名词解释(5个,22’)谓之:是用来解释词义的术语,可以译为“叫”、“叫做”,其训释格式为:“训释语+术语+被训释语”,是强调被释词的特点,能用来辨析近义词、同义词。

古代汉语考试复习资料古代汉语考试复习资料古代汉语是中国文化的重要组成部分,也是中国人民的宝贵文化遗产。

学习古代汉语不仅可以帮助我们更好地理解古代文献、古代文化,还可以提高我们对现代汉语的理解和运用能力。

为了更好地复习古代汉语,以下是一些复习资料供大家参考。

一、基础知识复习1. 语法规则:古代汉语的语法规则与现代汉语有很大的不同。

例如,古代汉语的语序比较灵活,可以根据需要进行调整。

此外,古代汉语还有一些特殊的语法现象,例如“兼语”、“动宾结构”等。

复习时可以结合语法书籍进行学习,同时多做一些语法题目进行巩固。

2. 词汇积累:古代汉语的词汇较为繁杂,包括了很多现代汉语中已经不再使用的词汇。

复习时可以结合古代文献进行词汇积累,同时注意掌握一些常用的古代词汇,例如“吾”、“尔”、“乃”等。

3. 字形认读:古代汉语的字形与现代汉字有所不同,有些字在形状上有较大的差异。

复习时可以通过查阅字典、阅读古代文献等方式进行字形认读的练习,提高对古代汉字的识别能力。

二、文献阅读古代汉语的复习不仅仅是对语法、词汇的掌握,还需要通过阅读古代文献来了解古代社会、文化等方面的知识。

以下是一些可以参考的古代文献:1. 《史记》:《史记》是我国第一部纪传体通史,内容涵盖了从夏朝到汉朝的历史。

通过阅读《史记》,可以了解古代历史事件、人物等方面的知识。

2. 《诗经》:《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,包括了风、雅、颂等不同的篇章。

通过阅读《诗经》,可以了解古代社会风貌、人情世故等方面的知识。

3. 《论语》:《论语》是孔子及其弟子的言行录,是我国古代儒家思想的重要代表之一。

通过阅读《论语》,可以了解古代儒家思想、礼仪制度等方面的知识。

三、练习题目在复习古代汉语的过程中,做一些练习题目可以帮助巩固所学知识。

以下是一些可以参考的练习题目:1. 古代汉语中的“兼语”是指什么?举例说明。

2. 解释古代汉语中的“动宾结构”。

3. 阅读一段古代文献,尝试理解其中的句子结构和词义。

自学考试“古代汉语”复习资料(一)2007 年 05 月 18 日 10:04来源:自考365第一部分古代汉语基础知识一、古代汉语常用工具书1字典辞书的编排: 1)按部首和笔画排列。

2)按音序排列。

3)按号码排列。

2注音方式: 1)直音:即用同音字注音。

2)反切:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:“呼报反”,即用“呼”的声母 h 和“报”的韵母 ao 声调(ˋ)相拼,是“号”或“爱好”的“好”。

3)注音字母和拼音字母注音。

3 释义方式: 1)直训:也叫语词式。

它用一个词去解释另一个词。

如:元,始也。

2)描写:对被释对象的特征、形状、位置、作用等给予解释。

如:缶,瓦器,所以盛酒浆、秦人鼓之以节歌。

3)义界:也称为定义式。

如:斗,十升也。

4)譬况:即用人们熟知的事物去比方不熟悉的或难以解说的事物。

如:黑,火所熏之色也。

4 常用工具书: 1)《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

2)《康熙字典》:是清朝康熙49 看开始编写的,参加编写的有张玉书、陈廷敬等三十人,于康熙55看编成。

这部字典按部首笔画的多少,把214 个部首分别归入十二集中。

十二集以子丑寅卯等十二地支命名。

3)《汉语大字典》:是一部解释汉字形、音、义的大型语文工具书。

这部大字典是目前我国搜集汉字单字最多的字典,共收单字五万六千个左右。

4)《古汉语常用字字典》:北京大学中文系汉语专业等单位联合编写,1979 年出版。

收古汉语常用字三千七百多个。

修订版于1993 年问世。

5)《辞源》:专门为阅读古籍和古代文史研究使用的工具书。

6)《辞海》:是一部综合性的辞书。

所收对象除单字外,主要是语词、人物、著作、历史事件、古今地名、团体组织以及各学科名词术语等。

古语今语、古义今义并收。

7)《汉语大辞典》:由《汉语大辞典》编辑委员会、《汉语大辞典》编纂处编纂。

古代汉语复习资料古代汉语复习资料书:郑伯克段于鄢、齐桓公伐楚、冯谖客孟尝君、季氏、阳货、大同、许行、老子四章、曹商使秦、艺文志诸子略文字文字是记录语言的一套书写符号。

当今世界的文字,大体可分为两类:表音性的和表意性的。

前者以语词的声音要素为直接记录对象;后者以语词的意义要素为直接记录对象,汉字属于后者。

一、“六书”所谓“六书”,乃是前人分析汉字的结构和使用而归纳出来的六种条例。

清代以后,“六书”的名称和次序如下:1、象形2、指事3、会意4、形声5、转注6、假借许慎《说文解字·叙》关于“六书”的解说:1、“一曰指事。

指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”指事就是这样一类字,看到它的外形就可以知道它指的是什么,仔细辨察它的结构就可以明白它的意思了,上、下二字就属于这一类。

指事是一种用记号标示事物特点的造字方法。

纯体指事字。

在汉字中为数极少,纯系指事性的符号。

加体指事字。

在象形字基础上增加指事性符号,表示字意之所在。

2、“二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

”象形这类字,是把事物的形态描绘下来,其书写的特点是随事物不同的形体而曲折变化,日、月就属于这一类字。

3、“三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

”一般认为,“以事为名”指形旁而言,“取譬相成”指声旁而言。

形符与声符相配成为一个新字,江、河就属于这一类字。

4、“四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。

”意思是说把两个或两个以上相关的字合在一起,它们意义相合,表示的就是新字的意义,武、信就属于这类字。

5、“五曰转注。

转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

”6、“六曰假借。

假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

”“本无其字”是指本来没有这样一个字。

“依声托事”指找一个同音字或音近字来表示某个词义。

如“不亦乐乎”的“亦”许慎的贡献:说明“六书”每一类的特点,并举了例字,奠定了汉字形体学的基本理论,人们称这种基本理论为“六书说”。

古代汉语复习资料一.研究上古韵部的材料和方法是什么?答:材料是《诗经》入韵字、上古其他韵文入韵字和谐声系统。

方法是系联法。

二.按照发音部位和发音方法默写上古三十二声母。

答:1、牙音:見、溪、羣、疑2、舌音:端、透、定、泥、余、章、昌、船、書、禪 3、唇音:幫、滂、並、明4、齿音:精、清、從、心、邪、莊、初、崇、山5、喉音:影、曉、匣6、半舌:來7、半齿:日三.屈原《涉江》前几句的韵脚和所属韵部是:衰、嵬:微部。

璐:铎部;顾、圃:鱼部。

根据上古韵部,说明“衰”和“嵬”、“璐”和“顾”“圃”押韵的道理。

答:上古韵部中,衰、嵬同在微部,为同韵相押;璐为铎部,顾、圃为鱼部,铎、鱼同在一个大类的同一小类,可以通转,为邻韵相押。

四.上古声母研究成果有哪些?下列汉字分属哪一类?答:古无轻唇,读如重唇;古无舌上,读如舌头;娘、日二母归泥;喻三归匣;喻四归定;照二归精;照三归端1.蓬播愤悲:古无轻唇,读如重唇2.跌追澄团:古无舌上,读如舌头3.贿讳涎:喻三归匣4.诞偷代除:喻四归定五.从古音学角度,说明下列各组通假字的类型1.更径(见母阳部;见母耕部)2.性生(心母耕部;山母耕部)3.適嫡(书母锡部;端母锡部)答:1.见、见双声,阳耕旁转,为音近通假。

2.耕、耕叠韵,心、山邻韵,为音近通假。

3.锡、锡叠韵,书、端邻纽,为音近通假。

六.按照发音部位和发音方法默写三十六字母。

七.从中古《广韵》到普通话,声母发生变化。

请说明zh\ch\shi 和j\q\x的来源。

答:今zh\ch\sh,是从中古《广韵》中的“知彻澄”、“庄初崇山”、“章昌船书禅”三组音合流变化而来的。

今j\q\x,是从《广韵》中的“精清从心邪”、“见溪群晓匣”二组音中分化出来的。

八.从《广韵》四声到现代汉语普通话四声的演变规律,大致情况是什么?答:平分阴阳;浊上变去;入派三声九.解释下列反切1.刊,苦寒切2.坛,徒干切3.杜,徒古切4.苦,康杜切(上字非全浊,下字是全浊,被切字仍读上声)5.展,知演切(上字是zh\chi\sh\r的,下字齐齿呼,被切字读开口)6.初,楚居切(上字同5,下字是撮口呼,被切字读合口呼)十.指出下面句子的修辞方式1.不闻夏殷衰,中自诛褒妲(杜甫.北征-互文)2.近古之世,桀纣暴乱而汤武征伐(韩非子-并提)3.主上屈法申恩,吞舟是漏(丘迟-割裂。

古代汉语复习资料古代汉语复习资料一、汉语字典辞书编排的方式主要有三种:1.按音序排列2.按部首和笔画排列3.按编码排列《说文解字》东汉许慎,是我国第一部系统完备的字典,它收字9353个,有重文1163个。

二、古代汉字的构造古文字:甲骨文、金文、大篆、小篆今文字:隶书、行书、楷书、草书(隶书,古今文字的分水岭)六书:象形、指示、会意、形声、转注、假借(用字方法)最早关于六书的说法《周礼·地官·保氏》六书的名称大致采用许慎的六,次序则采用班固的。

三、古书用字有四种现象:古今字、异体字、通假字、繁简字古今字:指在某个意义上先后产生两种形体不同的字或同一个词在不同的时代用不同的字来表示。

(一对一的关系)异体字:指读音、用法、意义等完全相同,而写法不同的一对或一组字,它们它们在任何情况下都可以相互替代。

异体字的类别:(1)结构类型不同埜——野(2)构字偏旁不同体——躰(3)偏旁位置不同胷——胸通假字:指古代汉语书面语言中,用与某词相同或相近而被借用的字,是假借的一种。

通假字的类型:(1)音同的通假畔——叛(2)音近的通假亡——无繁简字:指简化字和被简化的繁简字合称为繁简字,特指与简化字相应的繁写楷书字体。

古今词义的异同古今词义异同的情况大致如下:(一)古今词义不同有以下几种情况:1、旧词死亡社会观念的改变使有的词被其他词语取代。

“文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也。

”“倡优”指表演歌舞杂技的人。

现在叫做“演员”,旧词“倡优”也不用了。

有的词随着历史事物而消亡。

如:“膢”是古代祭祀饮食神的节日。

后来这中祭祀形式消亡,“膢”这个词就不用了。

2、古今同字异词古代和现代用相同的字记录不同的词,该字的古义和今义不同。

如“抢”今天表抢劫义。

“我决起而飞,抢榆枋,时则不至,而控于地而已矣。

”“抢”是触碰的意思,二者完全不同。

(三)古今词义既有联系又有区别。

1、意义的多少不同2、词义的重点不同3、词义转变和感情色彩不同4、名物制度不同“而酒酸不售。

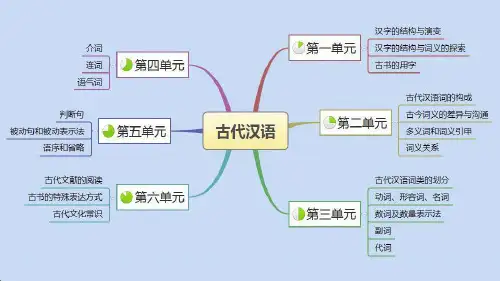

高等教育自学考试古代汉语复习资料目录第一章汉字的结构与演变 (2)第二章汉字的结构与词义的探索 (3)第三章古书的用字 (4)第四章古代汉语词的构成 (4)第五章古今词义的差异与沟通 (5)第六章多义词和词义引申 (6)第七章词义关系 (6)第八章古代汉语词类的划分 (7)第九章动词、形容词、名词 (8)第十章数词及数量表示法 (8)第十一章副词 (9)第十二章代词 (9)第十三章介词 (9)第十四章连词 (10)第十五章语气词 (12)第十六章判断句 (14)第十七章被动句和被动表示法 (14)第十八章语序和省略 (15)第十九章古代文献的阅读 (16)第二十章古书的特殊表达方式 (16)第一章汉字的结构与演变第二章汉字的结构与词义的探索季氏将伐颛臾★★★★★说明句中加下划线词的词性和作用夫顓臾,昔者先王以為東蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐為?(翻译题)为:句末语气词,表示反问语气。

说明句中加下划线词的词性和作用季氏將有事於顓臾。

(翻译题)于:介词,引进动作行为涉及的地点,到、在。

解释划线词的词义。

危而不持,顛而不扶,則將焉用彼相矣?(翻译题)相:扶助盲人走路的人,即助手。

解释划线词的词义今夫顓臾,固而近於費。

(翻译题)固:城墙坚固。

子适卫★解释划线词的词义子曰:“庶矣哉!”(翻译题)庶:众,指人多。

阳货欲见孔子★★说明句中加下划线词的词性和作用孔子時其亡也,而往拜之,遇諸塗。

(翻译题)诸:“之于”的合音。

之,代词,代指阳货。

于,介词,引进动作发生的地点。

第三章古书的用字第五章古今词义的差异与沟通第二节复合词复合词的形成过程及其特点★以下列句中加下划线的部分为例,说明如何从意义的角度辨别是两个单音词连用还是复合词。

(1)A.朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。

B.且陛下春秋高,法令無常。

(2)A.君惠徼福於敝邑之社稷,辱收寡君。

B.是社稷之臣也。

何以伐爲?(分析题)(1)中,A 句的“春秋”指春天和秋天,是两个单音词连用;B 句的“春秋”指年龄,是一个复合词。

一、填空(10\10)1.古注中的“曰”、“为”、“谓之”这几个术语不仅用来释义,而且用来辨析同义词。

其意义略等于现代汉语的“叫做”。

2.古注中“读为”“读曰”和“读若”“读如”的分别就在于:前者必然是说明通假字;后者则一般是用于注音,但有时也是用本字说明通假字。

3、近体诗的对仗中,有两种特殊的类型:流水对和借对。

4、三十六字母中的齿头音是指精清从心邪,舌上音是指知彻澄娘5、七言律诗平起仄收式颈联对句的平仄格式是仄仄平平平仄仄6、作为格律要求,律诗中颔联颈联两联必须对仗7、韵母:指一个音节中除声母以外其他因素的总和,包括韵头、主要元音和韵尾。

8、诗韵:韵头不同而韵相同的字如干、满、南、叹可以互相押韵,这些互相押韵的字放在同样的位置上就构成诗韵9、韵脚:韵头不同而韵相同的字如干、满、南、叹可以互相押韵,这些互相押韵的字放在同样的位置上就构成诗韵。

汉语诗韵一般放在句尾,习惯上叫韵脚。

二、术语解释。

(5\10)1、反切:是用两个字合起来为一个字注音,上字取声母,下字取韵母和声调,合成被切字的读音。

如“东:德红切”。

2、粘、对:所谓“粘”,指上联的对句和下联的出句的平仄类型必须是同一大类。

所谓“对”,是指每联的出句和对句必须是相反的类型。

也就是对句的平仄对立。

3、疏:又称“正义”,古书注解的体例之一。

作者不仅解释正文,而且还给前人的注解作注解,这种注解叫“疏”。

4、韵目:每一个韵部选用一个字作为代表,这个代表韵部部类的字叫韵目。

5、叶韵:把古诗中不和谐的地方改成他们认为和谐的读音,以求押韵,这就是叶韵。

6、传:训诂学术语。

指解释经义的一种体式。

7、注:训诂学术语。

是一种解释经书词句意义,兼及订正衍讹的训诂体式。

8、笺:训诂学术语。

补充、申发旧注原意,间抒己见的一种体式。

此名源自东汉郑玄所作的《毛诗笺》。

郑玄解《诗》依据毛传,从而引申生发,更下己意,故名之曰“笺”。

后人注书,或宗主一家,并博引诸书以证之,亦称为“笺”。

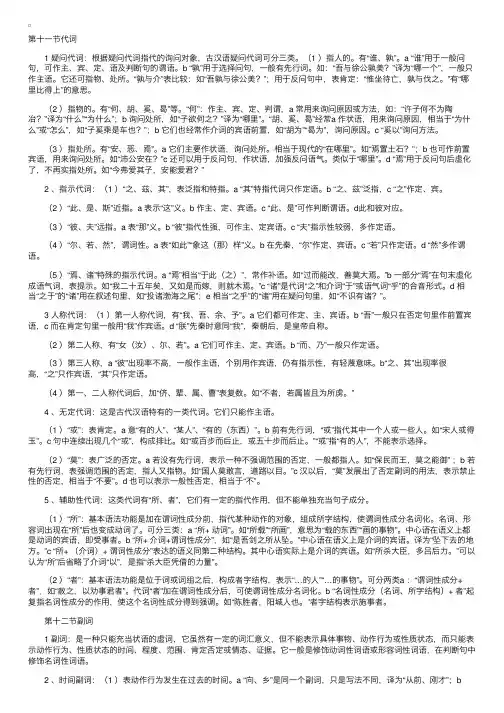

自学考试“古代汉语”复习资料(三)第十一节代词1疑问代词:根据疑问代词指代的询问对象,古汉语疑问代词可分三类。

(1)指人的。

有“谁、孰”。

a“谁”用于一般问句,可作主、宾、定、语及判断句的谓语。

b“孰”用于选择问句,一般有先行词。

如:“吾与徐公孰美?”译为“哪一个”,一般只作主语。

它还可指物、处所。

“孰与介”表比较:如“吾孰与徐公美?”;用于反问句中,表肯定:“惟坐待亡,孰与伐之。

”有“哪里比得上”的意思。

(2)指物的。

有“何、胡、奚、曷”等。

“何”:作主、宾、定、判谓,a常用来询问原因或方法,如:“许子何不为陶冶?”译为“什么”“为什么”;b询问处所,如“子欲何之?”译为“哪里”。

“胡、奚、曷”经常a 作状语,用来询问原因,相当于“为什么”或“怎么”,如“子奚乘是车也?”;b它们也经常作介词的宾语前置,如“胡为”“曷为”,询问原因。

c“奚以”询问方法。

(3)指处所。

有“安、恶、焉”。

a它们主要作状语,询问处所。

相当于现代的“在哪里”。

如“焉置土石?”;b也可作前置宾语,用来询问处所。

如“沛公安在?”c还可以用于反问句,作状语,加强反问语气。

类似于“哪里”。

d“焉”用于反问句后虚化了,不再实指处所。

如“今弗爱其子,安能爱君?”2、指示代词:(1)“之、兹、其”,表泛指和特指。

a“其”特指代词只作定语。

b“之、兹”泛指,c“之”作定、宾。

(2)“此、是、斯”近指。

a表示“这”义。

b作主、定、宾语。

c“此、是”可作判断谓语。

d此和彼对应。

(3)“彼、夫”远指。

a表“那”义。

b“彼”指代性强,可作主、定宾语。

c“夫”指示性较弱,多作定语。

(4)“尔、若、然”,谓词性。

a表“如此”“象这(那)样”义。

b在先秦,“尔”作定、宾语。

c“若”只作定语。

d“然”多作谓语。

(5)“焉、诸”特殊的指示代词。

a“焉”相当“于此(之)”,常作补语。

如“过而能改,善莫大焉。

”b一部分“焉”在句末虚化成语气词,表提示。

如“我二十五年矣,又如是而嫁,则就木焉。

”c“诸”是代词“之”和介词“于”或语气词“乎”的合音形式。

d相当“之于”的“诸”用在叙述句里,如“投诸渤海之尾”;e相当“之乎”的“诸”用在疑问句里,如“不识有诸?”。

3人称代词:(1)第一人称代词,有“我、吾、余、予”。

a它们都可作定、主、宾语。

b“吾”一般只在否定句里作前置宾语,c而在肯定句里一般用“我”作宾语。

d“朕”先秦时意同“我”,秦朝后,是皇帝自称。

(2)第二人称,有“女(汝)、尔、若”。

a它们可作主、定、宾语。

b“而、乃”一般只作定语。

(3)第三人称,a“彼”出现率不高,一般作主语,个别用作宾语,仍有指示性,有轻蔑意味。

b“之、其”出现率很高,“之”只作宾语,“其”只作定语。

(4)第一、二人称代词后,加“侪、辈、属、曹”表复数。

如“不者,若属皆且为所虏。

”4、无定代词:这是古代汉语特有的一类代词。

它们只能作主语。

(1)“或”:表肯定。

a意“有的人”、“某人”、“有的(东西)”。

b 前有先行词,“或”指代其中一个人或一些人。

如“宋人或得玉”。

c句中连续出现几个“或”,构成排比。

如“或百步而后止,或五十步而后止。

”“或”指“有的人”,不能表示选择。

(2)“莫”:表广泛的否定。

a若没有先行词,表示一种不强调范围的否定,一般都指人。

如“保民而王,莫之能御”;b若有先行词,表强调范围的否定,指人又指物。

如“国人莫敢言,道路以目。

”c汉以后,“莫”发展出了否定副词的用法,表示禁止性的否定,相当于“不要”。

d 也可以表示一般性否定,相当于“不”。

5、辅助性代词:这类代词有“所、者”,它们有一定的指代作用,但不能单独充当句子成分。

(1)“所”:基本语法功能是加在谓词性成分前,指代某种动作的对象,组成所字结构,使谓词性成分名词化。

名词、形容词出现在“所”后也变成动词了。

可分三类:a“所+动词”。

如“所载”“所画”,意思为“载的东西”“画的事物”。

中心语在语义上都是动词的宾语,即受事者。

b“所+介词+谓词性成分”,如“是吾剑之所从坠。

”中心语在语义上是介词的宾语。

译为“坠下去的地方。

”c“所+(介词)+谓词性成分”表达的语义同第二种结构。

其中心语实际上是介词的宾语。

如“所杀大臣,多吕后力。

”可以认为“所”后省略了介词“以”,是指“杀大臣凭借的力量”。

(2)“者”:基本语法功能是位于词或词组之后,构成者字结构,表示“…的人”“…的事物”。

可分两类a:“谓词性成分+者”,如“赦之,以劝事君者”。

代词“者”加在谓词性成分后,可使谓词性成分名词化。

b“名词性成分(名词、所字结构)+者”起复指名词性成分的作用,使这个名词性成分得到强调。

如“陈胜者,阳城人也。

”者字结构表示施事者。

第十二节副词1副词:是一种只能充当状语的虚词,它虽然有一定的词汇意义,但不能表示具体事物、动作行为或性质状态,而只能表示动作行为、性质状态的时间、程度、范围、肯定否定或情态、证据。

它一般是修饰动词性词语或形容词性词语,在判断句中修饰名词性词语。

2、时间副词:(1)表动作行为发生在过去的时间。

a“向、乡”是同一个副词,只是写法不同,译为“从前、刚才”;b“既、业”表示动作行为已经完成,相当于“已经”:“c尝”“曾”表示过去做过某事,译为“曾经”。

先秦只用“尝”,汉代后用“曾”。

(2)表示动作行为正在进行或正在实现的时间,有“方、正、适、会”等。

a“方”一般只用在动词性词语前面,译作“正在”;b“适、会”还可作用在主语前面,译作“正遇上”。

(3)表示动作行为将要进行的时间,有“行、将、且、垂”等。

在动词前作状语。

可译为“将要、快要、就要”。

(4)表示动作行为的久暂,有“俄、暂、姑、常、雅、素”等。

“俄、暂”是表示时间短暂的,相当于“一会儿”“不久”。

a“姑”意为“暂且”;b“常、雅、素”表示时间长久。

“常”相当于“经常、时常”,“雅、素”相当于平素、一向。

3、范围副词:(1)表示总括:包括无遗或很少例外的副词,有“皆、尽、毕、悉、举、咸、具、凡、都、共、率”等。

a“毕、举”是表示都、全部的意思,b“凡”意有二,一是用在句子前面表示规律性的归纳,表示“凡是”、“大凡”;二是用在数词前面表示总括事物的数量或动作的数量,相当于“总共、共”;c“率”也表示总括,意思相当于大都、大致。

(2)表示范围小或有限制或有例外的副词。

有“但、特、只、直、止、第、独、徒、仅、唯”等。

a它们都有“只、仅仅”的意思。

b“仅”除了表示“只”的意思,在唐代表示数量多,有“几乎、将近、差不多达到”的意思,读jin.c“唯”表“只有”。

4、程度副词。

可分三类:(1)表示程度高的。

a“最、至、极、绝”表示度,意思是“最”;b“大”意思是“十分”;c“太”意思是指程度上超过一定的限度;d“殊、特、尤、良”的意思是特别、非常。

e“良”在汉代与“久”连用,表很久意。

六朝以后修饰其他词语,是的确、很的意思。

f“甚”六朝前,既作状语,也作谓语、定语,是形容词,六朝后,才专作状语成为程度很高的副词。

(2)表示程度不深、轻微的副词,有“少、稍、微、略、颇”等。

都是稍微、略微的意思。

a先秦表示这类意思的一般用“少”,汉代以后才用“略、微、颇”,b唐宋后“稍”才由表逐渐义的情态副词分化出程度副词的用法。

(3)表示程度在原有基础上的加深加重。

有“加、更、愈、益、弥、兹(滋)”等,相当于“更、越、更加”。

5、情态副词。

分三小类;(1)表示动作行为进行的方式,a“俱、并”表示几个施动者一起做某件事;b“闲、微、窃”表示秘密地、暗中地做某件事;c“帮”表示故意特意;d“固”表示坚决地做某件事。

(2)表示动作行为发生或进行的速度。

a“暂”两属:强调时间的短暂时(一会儿、短时间),是时间副词;强调动作的突然性时,属情态副词。

b“遽”表示匆忙急迫;c“卒(猝)”表示时间急促突然;d“立、即、旋”表示事或行为紧接着发生;f“稍、渐”表示动作的逐渐性;g“益”汉代后也产生了逐渐义。

唐前是程度副词,“更加”义。

(3)表示动作行为进行的频率。

a“数、亟、累、屡、仍”表示动作多次出现;b“辄”表示同一动作行为的多次重复相当于往往、总是;c“每”表示反复出现的情况或动作中的任何一次;d“复”表示重复进行同一动作。

6、语气副词。

分五小类:(1)表示确认的语气。

a“乃、即”相当于“就是”;b“必、定”相当于“一定”;c“诚、信”相当于“实在、的确”d“果”相当于“果真”。

(2)表示委婉的测度、商榷或论议语气。

a“其、盖、殆”相当于“大概(是)、恐怕(是)”。

b“盖”大多用在句首,既表示猜测性的论断语气,又带有提示的语气;也可用在谓语前面,表“大概”意。

(3)表示出自意外的惊异语气,常用的有“曾”多与否定副词“不”连用,相当于“竟然”。

如“老臣病足,曾不能疾走。

”(4)表示祈使语气。

“其”用在祈使句中,有希望、请求、劝勉的意思,可译为“希望、还是”等。

(5)表示反诘的语气,常用的有“岂、其、庸、巨(讵)宁”等,意思相当于“难道、哪里、怎么”,有时不能译出。

7否定副词。

a“不”和“弗”都表示一般的否定,“不”的用法较宽,“弗”在秦汉前使用范围相当窄,通常只用在及物动词前,后面也不再出现宾语。

b“毋”和“勿”通常用在祈使句中,表示禁止或劝阻,意思是“不要”。

“勿”有时也用作一般性的否定。

“毋”也写作“无”。

c“未”是表示情况还没有出现或动作还没有进行,相当于“没有”。

d“非”一般用于名词性谓语前,表示否定判断;有时含有假设性的否定,相当于“若不是”,如“吾非至于子之门,则殆矣。

”有时也可用于叙述句和描写句,表示对行为和性质的否认。

e“微”可用在单句中表示否定,与“非”相当;又可表示假设性的否定,相当于“若不是”;。