关于60,70,80,90年代至今人们饮食的变化

- 格式:pdf

- 大小:41.75 KB

- 文档页数:7

中国人饮食习惯的变化

新中国成立六十多年来,中国人的饮食习惯随着社会变革及经济发展,先后经历了三次大的变化。

大致可以分为解决温饱、暴饮暴食及讲求养生三个阶段。

第一阶段解决温饱,(建国初期至改革开放前的三十年,即五、六、七十年代。

):经济尚不发达,社会物质不足,老百姓生活水平偏低,人们对饮食的要求就是要吃饱。

第二阶段暴饮暴食,(改革开放初期的二十年,即八、九十年代):经济腾飞,社会物质充裕,生活水平逐步提高,人们对饮食的追求就是大鱼大肉地吃大餐,饱口福甚至攀比炫耀,不惜铺张浪费。

第三阶段讲求养生,(二十一世纪以来的近十多年):随着人们逐渐认识到暴饮暴食的危害性,人们已经认识到均衡饮食,食疗养生的重要性,网络上关于食疗养生的话题总能受到网民极大关注,食品安全、科学饮食已受到专家学者和政府前所未有的重视。

在日常饮食中,健康粮放心油,已成为讲求养生的人们的首选,五谷杂粮和鲜榨油再次出现在老百姓的餐桌上。

五谷健康养生坊就是专门从事,现磨五谷粉、现榨放心油的全国连锁加盟店。

从“吃不饱”到“吃得好”,再到“吃得健康”,一方小小餐桌,上演着人们的生活百味,折射出新中国成立70年来人们从解决温饱到奔向小康生活的幸福历程。

本文让我们分享一下70年来人们餐桌上的生活变迁,感受美好生活的来之不易,展望下一个70年幸福生活的美好憧憬。

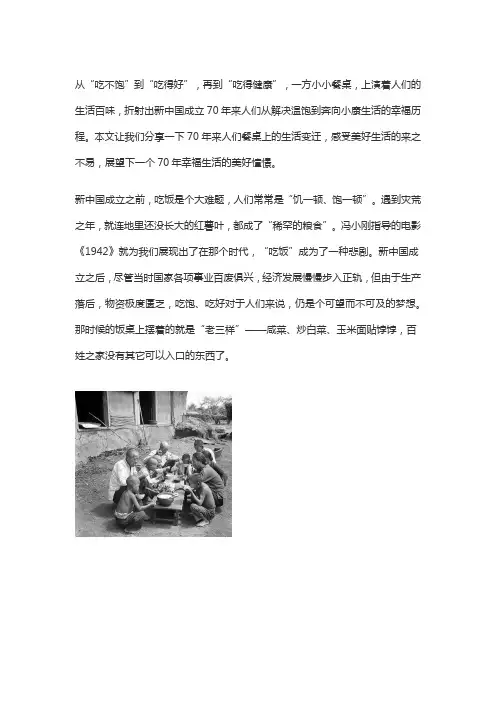

新中国成立之前,吃饭是个大难题,人们常常是“饥一顿、饱一顿”。

遇到灾荒之年,就连地里还没长大的红薯叶,都成了“稀罕的粮食”。

冯小刚指导的电影《1942》就为我们展现出了在那个时代,“吃饭”成为了一种悲剧。

新中国成立之后,尽管当时国家各项事业百废俱兴,经济发展慢慢步入正轨,但由于生产落后,物资极度匮乏,吃饱、吃好对于人们来说,仍是个可望而不可及的梦想。

那时候的饭桌上摆着的就是“老三样”——咸菜、炒白菜、玉米面贴饽饽,百姓之家没有其它可以入口的东西了。

到了上世纪五、六十年代,国家实行计划经济,老百姓开始使用粮票、油票、肉票等购买食品。

过年时,人们天不亮就要去排队购买食品。

在那个时候,如果能吃到一口豆渣蒸窝头,吃完得回味好几天,那可比现在过年还要高兴呢。

到了70年代后期,一声惊雷,始于小岗村的“大包干”拉开了中国农村改革的大幕,18个红手印的力量气贯长虹,让中国广大农民看到了希望。

还是那块土地,粮食产量迅疾般增加了许多,挨饿的日子一去不复返了。

80年代,改革开放的春风已经吹遍了神州大地,国家开始全面推行家庭联产承包责任制,随着经济建设的发展,市场物资逐步增多,并开放供应。

这股春风也给人们餐桌上带来了巨大的变化,菜品日益丰富,品种花样开始增多。

老百姓家分到土地变多了,不仅能吃饱饭了,还能吃上各种不同的蔬菜。

那个时候,马路上不少菜农推着手推车,叫卖自家园地产的蔬菜。

家里的老人们再也不用算计着余粮艰难过日子,温饱问题基本得以解决,一家人再也不用“吃了上顿犯愁下顿”,吃饱是人间最真实的享受。

多样的食材不仅满足了人们的口福,而且百姓家中多了许多欢声笑语。

到了90年代,日新月异的生活改变了人们的餐桌文化,丰富的菜品随处可见。

食物的变迁中国自古以来就有“民以食为天”的老话,由此可见食品对于人们的重要性。

随着时代的变化,人们的饮食观念也发生了很大的变化,从五六十年代的想办法吃到东西,七八十年代的吃饱、吃好,九十年代到如今的吃出品味、吃出健康和不知道到哪里去吃、吃些什么伤脑筋。

可见随着人们生活水平的提高,不同的年代在饮食上已从量到质的过程中发生了翻天覆地的改变,如今人们已将饮食作为一种文化来享受。

不同年代的人们关于吃的记忆,随着时光的流逝,发生着明显的对比……60年代——为添饱肚子发愁困难时期挨饿成为普遍现象,那个年代的人们大多数在三年自然灾害中饿过肚子,所以比其他年代的人更珍惜粮食,吃饭仅仅是单纯的解决温饱。

那个时候挨饿成为家常便饭,偶尔能吃上白面馒头或者面条就是奢侈品了,以前的生活和现在是没办法比的。

想想那个时候,我们常常以野菜充饥,谁能料想时隔多年之后的今天,野菜、农家饭成为了我们饮食生活的一种新风尚和绿色食品了。

70年代——一支冰棒的幸福人们的生活条件已经开始好转,家里虽然谈不上多么富裕,至少不会挨饿。

小的时候家里的主食主要以面条为主,当时能吃上肉就像过年一样,我还记得那个时候五分钱一支的豆沙冰棒,是我整个酷夏的奢侈品,在上学途中举着,宁愿不吃看着它慢慢的融化也会很开心。

那个时候在大街上几个人分享一个冰棒成为了一道独特的风景。

尽管现在雪糕、冰激凌的品种越来越多,但是我却找不到儿时的感觉了。

现在亲朋好友相聚吃一顿是常事,但是去哪里吃、吃些什么总是会让人伤脑筋,优质的饭菜、舒适的环境、服务周到的餐馆成为人们就餐的首选地。

80后——崇尚简约,速食主义。

以家常饭菜为主,一般都是以面条、米饭、馒头为主,另外还会吃平时的时令蔬菜。

和父母相比,我们之间对饮食的态度差距就较大了,父母喜欢吃一些精细的、营养丰富的家常饭,还会吃一些粗粮食物,比如玉米面、荞面等,就是他们所谓的“忆苦饭”。

对于80年代的人来说,他们更愿意从做饭的时间中解脱出来去做其他更多的事,于是在饮食上就简单方便了。

新中国成立到现在中国人民的饮食变化,调查报告七十年代:吃的像个人样“饮食方面,我明显是打小没吃过饱饭的。

从来不挑食,胃口出奇的好,白菜、萝卜、黄瓜、茄子,没有我不喜欢的。

酸甜苦辣咸没有我吃不下的,我可以第一个开始吃,一直吃到最后一个离席。

只要有我在,家里永远都不会有剩饭剩菜。

吃完饭,妈妈向我征求反馈意见,我一律是一个答案:‘正好’。

当时的消费,我一向节俭。

但是一旦有些闲钱,又忍不住像‘暴发户’一样到餐桌上‘挥霍’一气”。

一个把童年记忆牢牢刻在七十年代的孩子,长大后在自己的博客里这么写道。

糖票、油票、肉票、粮票……在当时的孩子眼里,那些纸票“全都能吃”。

在这个物质匮乏的年代,萝卜、大白菜一度成为老百姓餐桌上的主菜,并代替了粮食。

家家户户都在腌制咸菜,似乎只有逢年过节时才会“几近无限量”地包顿饺子。

偶尔有重要的客人,也会安排杀鸡杀鸭招待。

一般的家庭中,女性仍然没有习惯上桌同客人一道吃饭。

尤其是中小型城市,餐桌上只有家里的长辈和男人们。

在二十世纪50年代前,健康的标准是“只要求不生病”。

二十年后,这个标准似乎没有什么改变——一个很重要的原因是,这个时代还没有那么多的糖尿病,最甜的烤红薯和爆米花也只是孩子们偶尔才能享受的。

这个时代的符号很相似:推开不同的门,每张餐桌上的菜肴是相似的;每个房间家具摆设是相似的;人们的穿戴是相似的;对生活的渴望也是相似的。

他们的理想很简单:吃的像个人样。

八十年代:小康——黎明前的曙光这个时代,从温饱走向小康的中国人,餐桌上“逐渐”呈现出前所未有的丰盛。

“现在,谁会在乎半个烧饼啊”。

过去限量供应的大白菜,已经让位于芥兰、木耳菜、丝瓜、西红柿、鲜蘑和荷兰豆。

尤其到了中后期,在城市居民的菜篮子中,一年四季都可以装满各种各样时令蔬菜水果。

从初期的粮油、副食品敞开供应开始,所有的票证都被逐出历史舞台时,也预示着一个新“饮食”时代的到来:以往逢年过节才端上餐桌的红烧肉,已经慢慢开始增多。

人类饮食习惯的变迁人类的饮食习惯是随着时代发展不断变迁的。

从远古时代的狩猎采集到现代的工业化食品生产,人类的饮食方式发生了翻天覆地的变化。

本文将从史前时代、农耕时代、工业革命以及现代时代来论述人类饮食习惯的转变,以及这些变迁对人类的影响。

史前时代是人类饮食习惯起源的时期。

当时的人类依靠狩猎和采集来获取食物,主要以动物肉类、野果和根茎蔬菜为食。

古代人类的饮食方式比较单一,大多数食物都是以生食或者简单的烤制方式来食用。

由于当时的人类主要生活在野外环境中,食物的获取相对困难,也限制了人类饮食的多样性和烹饪技术的发展。

随着农耕文明的兴起,人类的饮食习惯发生了巨大的变化。

农耕时代的人类开始种植粮食作物,如小麦、稻米、玉米等,大大丰富了食物的种类。

农业的发展使人类能够产生足够的食物来满足渐增的人口需求,并逐渐形成了定居生活的社会结构。

人们开始发展烹饪技术,掌握了炒、煮、烧等多种烹饪方法,提高了食物的口感和可消化性,进一步丰富了人类的饮食习惯。

工业革命的到来给人类饮食习惯带来了巨大的改变。

随着农业和食品加工技术的进步,工业化食品生产开始兴起。

食品加工技术的发展使得人类能够大规模生产、储存和运输食物,使得各地的食物得以跨地域传播。

同时,工业革命也带来了现代餐饮业的兴起,人们可以在餐馆、酒店等场所就餐,享受到更多样化、精致的食品。

进入现代时代,人类对饮食的需求更加多样化。

随着科学技术的不断发展,人们对营养和健康的认识也越来越重视。

现代人类在追求各种口味的同时,也注重食品的安全和营养平衡。

另外,由于交通和通讯的便利,全球各地的食品得以迅速传播,人们的饮食习惯越来越国际化,西方快餐、日本料理、中餐等各种菜系在全球范围内广受欢迎。

人类饮食习惯的变迁对人类的身体健康和文化传承产生了重要影响。

随着饮食方式的多样化和食品的丰富,现代人类的营养摄入更为全面,患病几率相对较低。

然而,随着工业化食品的普及,人们摄入过多的盐、糖和脂肪,导致肥胖和慢性疾病的发病率上升。

中国饮食文化的变迁回首往事,波澜壮阔的中国改革开放至今已经30余个年头,这历史长河的一瞬,却在悄无声息的改变着我们青春的容颜。

伴随着社会日新月异的发展,我们的生活也在这几十年里发生了翻天覆地的变化。

中国穿越了物质生活的不同层面,而让百姓体会最深的无疑是饮食的变迁,人类社会每前进一步,饮食往往相伴而行。

人们的饮食从过去的短缺走向富足,从过去的单一走向多样,从吃饱到吃得健康、绿色、安全,从原来的“温饱型’到现在的“绿色、营养、健康型“……。

新中国成立初期,由于生产力尚不发达,虽无兵燹之灾,却有荒歉之虑。

“三年困难”时期,“吃”对于多数中国人来说已无讲究可言,更多的是一种生存的需要,不求山珍海味,只求填饱肚子。

但有时,即便是填饱肚皮也成为了一种奢侈的渴求。

听老人们讲,那时没的吃,便上山去撸槐树叶子回家蒸熟了充饥。

很多人每念及此,仍不禁要潸然泪下。

到了70年代,一个充满着苦涩记忆的时代,虽然那段可怕的饥馑岁月已经过去,可当时的年代仍然物资匮乏,中国人的粮食仍不宽裕。

提起当年的状况,给人们印象最深的便是票证的故事。

粮票成了与人们生活息息相关的首要物品,至今我们的老一辈们仍会提起,每当月末月初便半夜起来排队购粮的事情。

那时,到外地出差,临行前务必要兑换一些全国通行的粮票,不然指定要挨饿。

在那样一个物质匮乏的年代,人们的饮食观念并无多大变化,精打细算着怎样填饱肚子才是关键,人们过着这饿不着却又吃不好的日子。

时光流转到上世纪80年代,改革开放的春风吹遍了神州大地,以城市为重点的各领域迅速的掀起了改革的高潮,中国由传统计划经济向市场经济转轨、食物供给能力全面增强的基础上,各种食物的消费量全面上升,食物供给满足温饱需要,过于单一的粮食型食物结构开始向多样化转变,这些给人们带来了希望与欢乐,中国的经济开始复苏,菜市场如雨后春笋一般出现,电视上也出现了一些专门讲解烹饪技术的节目,饮食又为人们津津乐道起来。

从此人们不再为吃饱喝足费尽心思,一个新饮食时代伴随着改革的步伐融入了百姓的生活。

中国人民餐桌的变化历程第一阶段:传统时期中国传统饮食文化源远流长,以粮食为主,注重均衡营养和荤素搭配。

在古代,米饭、面食、蔬菜和豆制品是人们日常饮食的主要组成部分。

在农耕时代,人们依赖农田的收成,大量耕种和手工劳作使得饮食方式相对简单,但也因地域差异而存在一定的差异。

第二阶段:开放改革时期改革开放以后,中国迎来了经济的快速发展。

人民生活水平的提高,也带来了饮食结构的变化。

人们开始引进外来食材和烹饪技巧,西式快餐、咖啡和糕点等外国食品开始进入中国市场。

同时,中国的城市化进程加快,人们的生活方式也发生了巨大变化,快餐店和自助餐厅的兴起使得人们更加方便地获得多样化的食物选择。

第三阶段:健康养生时期近年来,人们对健康和养生的关注日益增加,这也对中国人民餐桌上的食物产生了重要影响。

越来越多的人开始注重蔬菜、水果和谷物的摄入,尽量避免过多的油腻和热量。

有机食品和健康饮食理念逐渐流行,人们开始选择有机蔬菜和无公害食品。

此外,中医养生的理念也逐渐被人们接受,食疗成为一种常见的养生方式。

第四阶段:科技创新时期随着科技的快速发展,食品行业也在不断创新。

人们开始使用智能家电和电子商务平台来购买食材和餐饮服务。

外卖和在线订餐的兴起使得人们能够更加方便地享受美食,满足多样化的口味需求。

同时,食品加工技术的进步也使得人们能够获得更加安全和新鲜的食品,例如真空包装、冷链配送等技术的应用。

第五阶段:文化多样时期中国的文化多样性也在一定程度上影响了人们的饮食习惯。

各地的特色菜和传统美食成为了人们餐桌上的重要组成部分。

例如四川的辣椒和川菜、广东的粤菜、浙江的苏菜等,这些地方特色菜的传播使得中国的餐饮文化更加丰富多样化。

总结起来,中国人民餐桌的变化历程经历了传统时期、开放改革时期、健康养生时期、科技创新时期和文化多样时期等阶段。

这些变化反映了社会经济发展、科技进步和文化演变等多种因素的综合影响。

随着社会的不断发展,中国人民的饮食习惯也在不断变化,人们对食物的选择更加注重健康和多样性。

12级农学一班赵晗舒从建国以来,中国便大踏步地向前发展,大到政治性变革小到百姓吃穿,可以说中国穿上新装来向世界展示自己。

那么就百姓饮食问题,都发生了什么的变化呢?时代特征:60年代,激情燃烧的岁月流行语句:“吃了吗?”六十年代初,全国上下都在大炼钢铁,把家里的铁——当然包括锅,都给收走了全国既闹饥荒,又没了锅,吃就成了问题。

那时候,地里只要是绿色的东西都塞到嘴巴里吃了,诸如树叶、野草之类的也难逃被吃的命运——这是一个吃不饱饭的时期。

所以,从那时起,人们见面互相打招呼就有了这样一句话:“吃了吗?”主食一般就是玉米、高粱米、红薯等杂粮,做成玉米贴饼、窝窝头等。

聪明的巧妇会根据季节的不同,天才般的做成什么槐树花贴苞米饼子、榆树前贴饼子、榆树面拎煎饼等“美食”调剂一下饮食结构。

至于大米、白面等,只能在年节的时候打打牙祭!零食,几乎是零——没有!代表菜食:【蒸苦类】“苦类”这两个字许多人也许不知为何物,顾名思义,它绝不是什么山珍海味、美味佳肴,而是一种以野菜为主,聊以充饥的食物。

当时,农村因为吃不饱,尤其是春天青黄不接的时候,为了既要节约粮食还要填满肚子,不得不打这种野菜的主意。

这个年代咱没赶上,据老人讲,要说野菜中最上乘的当数苜蓿,苜蓿那时当作饲草,一年可以收割两茬。

这东西是修根的多年生草本植物,嫩绿的苜蓿芽无论是蒸苦类还是蒸菜窝头或是拌或是炒都好吃。

如今农村人远离了野菜树叶,没想到如今的山野菜反倒身价倍增,堂而皇之的登上了饭店的桌面。

吃惯了大鱼大肉的人们都想藉此换换口味,涤荡一下满嘴的油腻。

说实在话,这东西不需人工栽培,远离了化肥农药,你说它能不绿色么?!时代特征:70年代,风云变幻的岁月流行语句:“谁家过年不吃顿红烧肉啊!”这个时期,人们已经摆脱了计划经济统销统购的束缚,从初期的粮油、副食品敞开供应开始,所有的票证都被逐出历史舞台时。

这个年代的前半期,红烧肉还几乎是人们过年团圆小聚时的一道盛宴——“谁家过年不吃顿红烧肉啊”!到后来开始一点点增多。

关于60.70.80.90年代至今人们饮食变化的报告

12级农学一班

赵晗舒从建国以来,中国便大踏步地向前发展,大到政治性变革小到百

姓吃穿,可以说中国穿上新装来向世界展示自己。

那么就百姓饮食问题,都发生了什么的变化呢?

时代特征:60年代,激情燃烧的岁月

流行语句:“吃了吗?”

六十年代初,全国上下都在大炼钢铁,把家里的铁——当然包括锅,都给收走了全国既闹饥荒,又没了锅,吃就成了问题。

那时候,地里只要是绿色的东西都塞到嘴巴里吃了,诸如树叶、野草之类的也难逃被吃的命运——这是一个吃不饱饭的时期。

所以,从那时起,人们见面互相打招呼就有了这样一句话:“吃了吗?”

主食一般就是玉米、高粱米、红薯等杂粮,做成玉米贴饼、窝

窝头等。

聪明的巧妇会根据季节的不同,天才般的做成什么槐树花贴苞米饼子、榆树前贴饼子、榆树面拎煎饼等“美食”调剂一下饮食结构。

至于大米、白面等,只能在年节的时候打打牙祭!

零食,几乎是零——没有!

代表菜食:【蒸苦类】

“苦类”这两个字许多人也许不知为何物,顾名思义,它绝不是

什么山珍海味、美味佳肴,而是一种以野菜为主,聊以充饥的食物。

当时,农村因为吃不饱,尤其是春天青黄不接的时候,为了既要节约

粮食还要填满肚子,不得不打这种野菜的主意。

这个年代咱没赶上,据老人讲,要说野菜中最上乘的当数苜蓿,苜蓿那时当作饲草,一年可以收割两茬。

这东西是修根的多年生草本植物,嫩绿的苜蓿芽无论是蒸苦类还是蒸菜窝头或是拌或是炒都好

吃。

如今农村人远离了野菜树叶,没想到如今的山野菜反倒身价倍增,堂而皇之的登上了饭店的桌面。

吃惯了大鱼大肉的人们都想藉此换换口味,涤荡一下满嘴的油腻。

说实在话,这东西不需人工栽培,远离了化肥农药,你说它能不绿色么?!

时代特征:70年代,风云变幻的岁月

流行语句:“谁家过年不吃顿红烧肉啊!”

这个时期,人们已经摆脱了计划经济统销统购的束缚,从初期

的粮油、副食品敞开供应开始,所有的票证都被逐出历史舞台时。

这

个年代的前半期,红烧肉还几乎是人们过年团圆小聚时的一道盛宴——“谁家过年不吃顿红烧肉啊”!到后来开始一点点增多。

过去闻所未闻的三文鱼和鲈鱼,也成为人们餐桌上的佳肴。

此时的家庭饮食特点,还是以解决温饱为主。

饭店的饭菜品种单一,主食以“傻”、“大”、“黑”、“粗”

为特色。

主食有馒头、油炒饭、闷锅饭、滤米饭(把大米煮五、六分熟捞

起再来蒸)、机制面条等,不添加任何添加剂的馒头显得有些黑。

饺

子一般还是在过年的时候吃。

蔬菜类也相对较少,主要有以土豆、鸡蛋、雪里蕻等。

这个时候能记住的零食、营养品也算有一些了,比如爆米花、棉花糖、麦乳精等。

代表菜食:【红烧肉、枣饼子、炸辣子】

说到红烧肉,就一定要勾起我满腔的感概,对此菜无限的热爱以及记忆宝库中其美妙的味道,瞬间就会一骨脑地喷薄而出。

其实红烧肉的做法挺多,流派也多,比较著名的苏式红烧肉、毛式红

烧肉,此外还有本帮红烧肉、鲁式红烧肉等等。

其实关于什么样的红

烧肉最好吃,个人心中自有答案——那就是妈妈做的红烧肉。

这样的红烧肉就像过往的记忆一样,与人分享的只有照片,但鲜活生动和激情澎湃的时刻只有自己知道,这种滋味只有在心底独自咂摸。

那袅袅的肉香,再混合着枣饼的香浓、辣椒的爽性,就会惹得你在心

生温暖的同时不断咽口水……朵颐之间,醇厚的滋味中生出另一番感触来——原来,记忆里的红烧肉被思念碾磨出了乡愁,自己心底那些细碎敏感的情感被唤醒,内心中少不了的又是一番的翻江倒海、百感交集。

时代特征:80年代,改革开放的时代

流行语句:“记忆的不是吃,是感觉!”

这个年代家庭饮食目的已经有了质的改变,开始由吃饱转变到吃

好。

老百姓的餐桌可以说是先苦后甜、不淡不咸。

作为改革开放之初的探索时期,给我印象最深的是平淡的物质生活与和睦的社会环境——不丰裕、不阔绰,温饱足食,不过不失。

虽

然当时的大米质量不如现在的优良,但对于老百姓来说一日三餐白米饭已经基本不成问题,这时人们已经解决了温饱问题——“记忆的不

是吃,是感觉!”

菜的品种也多起来,但多是黄瓜、茄子等本地菜,外地菜很少。

饭店也开始“走出去引进来”,八大菜系已在全国各地纷纷落户,洋快餐开始渗入。

这个时候的零食开始多起来,记我记忆犹新的有这么几种:烤红薯、爆米花、搅糖稀、棉花糖、果丹皮、酸梅粉、冰棍等。

代表菜食:【土猪肉爆干葱、开花馒头】

当时人们生活困难的时候,家里能买上一块猪肉做菜已经十分

不错了。

那时的猪肉味道怎么想怎么与现在的不一样,那种悦口养心的感觉总让人梦牵魂绕。

于是,回乡下寻找原汁原味土猪肉的风气便悄然而起,饭店更是尽心尽力地去发掘各地土猪肉做材料,终于,土猪肉都摇身一变,成

为这里餐桌上的一道美味佳肴。

在山区里跑来跑去的土猪为什么吃起来有不同口感呢?原来,由于这些猪生长的活动空间大,猪体的脂肪燃烧得比较多,因此肉质结构就好,肉纤维就细嫩,其爽度便增加,吃起来也特别鲜美甘香。

吃这种猪肉的时候再就着开花馒头,那这猪肉的特点就会一刻间表露

无遗,特别是带点肥肉的更为爽口,让你尝到猪肉的真味。

时代特征:90年代,突飞猛进的时代

流行语句:“今天我请客!”

90年代是真正的饕餮时代,经济的高速发展带来了饮食文化的革命。

人们的生活越来越好,各式餐饮遍地开花,洋餐进入餐饮市场,

自助餐出现。

百姓进餐馆尝尝鲜再不是遥不可及的事情,谁家有喜庆事、交往洽谈,都愿意在饭店摆一桌——“今天我请客”,极具中

国特色。

从90年代中期开始,鲍鱼、海参开始出现在人们面前。

也就是

从那时开始,全国各大菜系互相渗透,南菜北做,人们终于吃上了四

川火锅,知道了什么是“麻辣烫”、“鸭血”等。

这个时期,蔬菜种类越来越多,肉类产品加工已初具规模,百姓餐桌

上的花样也逐渐多了起来。

市面上饼干、蛋糕、巧克力、薯条、冰激凌和各种小吃应有尽有。

孩子不仅有牛奶喝,有面包吃,水果、零食更是从未间断过——“垃圾食品”开始影响人们的身体健康。

代表菜食:【碳烤鲜鲍(黄金万两)】

吃过鲜鲍,但没吃过古城保定奇芳阁这样的鲜鲍——其色金黄,

其味鲜美。

眼前的这“万两黄金”,不光外形美妙,就连烹制手法亦

与众不同。

大厨一反传统以碳烧手法来炮制鲜鲍,使鲜鲍的里里外外、每分每寸都充满醇厚浓郁的鲜美与丰厚的回味,同时也给这鲜鲍注入了醇厚的底蕴和灵魂。

加上店内独有硬件设施,使美食物以至环境都

会给人非同一般的享受。

鲍鱼是海产贝类,自古被人们视为“海味珍品之冠”,其肉质

柔嫩细滑,滋味极其鲜美,非其他海味所能比拟,越来越多的成功人士开始青睐于此。

据说其谐音“鲍者包也,鱼者余也”——鲍鱼代表包余。

因此,鲍鱼不但是馈赠亲朋好友的上等吉利礼品,而且更是宴请、筵席及逢年过节餐桌上的必备“吉利菜”之一。

时代特征:现今,小康时代。

流行语句:“今天该吃点什么?”

现今,在一个物质丰足的时代。

人们却又对吃的东西愁起来,但

是不同的是——相比60年代的愁,我们不是愁没得吃,而是在众多

食物中失去选择的欲望。

可以看得出,我们的嘴变得更馋了、更难伺

候了。

生活中的食物应有尽有,可以说想来什么就来什么。

可是就是

在这样一个多元的时代,我们却总纠结我们该吃点什么。

更为稀奇的是:我们仿佛对过去的食物更为怀念了,所以市面上便出现了那些

60年代的“绿色”、70年代的“红烧肉”、80年代的“感觉”、90年代的“鲍鱼”。

或许这就是人的生活,过着过着便复古了。

需要强调

的一点是:人们的饮食更为健康,追求高尚。

代表菜系【野生菜,有机菜】

现在,随便走进哪家饭店,会发现一个共同点,那就是人们的饭

桌上多少有大鱼大肉的同时都少不了那些野生菜。

野生菜在人们心目中的形象从此又将树立起来。

还有家家户户在家使用的蔬菜,开始跟有机接轨。

从以上显而易见的看到我们中国这几年来的变化。

可以说从饮食的变化我们就能看到祖国的繁荣富强。

生活在这样一个美好的国家,

我们应该骄傲,自豪。

那么就让我们这些后继者一同为祖国喝彩巴吧。