50、60、70年代

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:16

新中国成立以来交通工具变迁史新中国成立以来,中国的交通工具经历了一系列的变化和更新,从笨重的机动车、简陋的自行车,到高速公路、铁路、航空等现代交通工具,中国跃升为交通大国。

以下将按照时间顺序为大家介绍新中国成立以来交通工具的变迁史。

一、50-60年代1. 自行车:在20世纪50年代到60年代初期,自行车是中国最主要的交通工具。

它是国人熟悉且信赖的日常代步工具,也是货运交通的主力。

2. 人力三轮车:人力三轮车作为运输工具,在城乡间也有着广泛的应用。

虽然它不如自行车那样便捷,但是它有较大的载货空间,为了满足城市化快速发展的需求,人们也对三轮车进行了改进。

3. 火车:当时的铁路运输主要是蒸汽机车,虽然舒适度远不如现代快速列车,但它在运输、旅游、事故救援等方面作用巨大。

二、70年代-80年代1. 公交车:70年代-80年代,公交车开始成为城市里重要的交通工具,主要是在大城市使用,并且引进了苏联的“红旗牌”和捷克斯洛伐克的“斯卡奇亚”牌等外国品牌。

2. 摩托车:摩托车的出现,一度被誉为人民“解放了双脚”。

这种代步工具具有快捷、灵活、省时、省力的特点,是中国广大城乡居民的必备交通工具之一。

3. 内河船舶:内河船舶作为近海运输的重要组成部分,在60-70年代曾一度代替了火车和公路,成为中国内河运输的主力军。

三、90年代-2000年1. 汽车:20世纪90年代以来,随着汽车技术的不断革新和国家对汽车工业的扶持,中国汽车工业经历了飞速的发展,汽车逐渐普及到普通百姓家中,成为现代城市的主要交通工具之一。

2. 客运高速公路:近几年,中国建设高速公路事业飞速发展,客运高速公路日益成为城乡客运的重要交通工具,使得跨区域、跨省份的出行变得更加便捷。

3. 航空交通:航空的快速发展,极大提升了人们的行动力和市场拓展能力。

随着国际大型航空公司纷纷开设中国航线,航空交通逐渐成为人们出行的首选交通工具之一。

综上所述,从自行车、火车,到现代的汽车、客运高速公路、航空交通,中国交通工具的发展和进步与时俱进,在推动社会经济发展和改善人民日常生活方面,发挥了不可替代的作用。

春节,中国人心里最重要的节日。

无论时间怎么变,对我们的意义依旧重大。

但不知道从什么时候开始,年味开始变得越来越淡了。

传统民俗被渐渐的遗忘,那些欢乐时光也被留在了那个年代。

今天给大家带来一些旧时春节老照片,一起回味一下那时简单而幸福的年味儿,捡起纯真年代过年的美好记忆……五十年代,那个时候,物质还没有现在这么富足,人们是这样欢度春节的。

▼ 1950年,北京过了新中国的第一个春节,那年毛主席年画非常受欢迎。

▼有点文化的人,就帮大家写春联,虽然不是什么书法家,但一笔一画地也毫不含糊!这样的春联,极受大家的热捧。

▼除夕之夜,家人团圆,守岁围炉,温情四溢。

下面是1953年春节,天津一家人吃团圆饭的场景。

▼四代同堂过春节,好不热闹。

▼ 过年了,除了有好吃的,大人们还会给孩子们做做玩具,家里有点余钱的干脆直接给孩子们买点。

简简单单的“大刀”、面具、小风车,不算很精致的娃娃,就足以让一群小孩玩得不亦乐乎。

▼春节穿新衣,红旗商场到后来的百货大楼是最时尚的存在。

以前,普通人家过年才会添新衣,所以每到新年,有新衣服穿,自然是开心极了!▼ 当然,过去的新衣服不止商场能买到,妈妈的巧手也会变出一件来。

过年最让孩子开心的事就是能穿上新衣服,很多母亲为此不知熬了多少个日夜。

▼试穿妈妈刚做好的新衣,这一刻别提多幸福了!▼ 对于男孩来说,没有比放鞭炮更值得期待的事了。

▼捡鞭炮也是男孩儿们的“冒险行动”。

▼三个穿着新衣服的儿童在放鞭炮,其中两个小女孩正害怕地捂着耳朵。

▼1956年的春节,村民围坐在一起,第一次听到了收音机里传来的远方的祝福。

我国第一台黑白电视机诞生在1958年,所以,在那之前收音机才是人们最爱的娱乐消遣之一。

▼ 那个时候还没有电视、电脑,没有央视春晚,更没有网上直播,人们要看春节晚会只能去现场。

以前,各市、郊、县文化宫每年都会举办春节联欢晚会,时间一到,人潮纷纷涌入会场,好不热闹!▼ 1956年春节,侯宝林、郭启儒,在春节联欢晚会上说相声。

50年代结婚礼物:50年代,结婚基本上不用准备什么,两个铺盖卷到一块儿,就算结婚完事了,基本不需要什么结婚礼物。

条件好的,会简简单单摆一桌酒。

60年代结婚礼物:60年代,结婚开始有点讲究了,按老一辈人的话说,得凑够“72条腿”或“36条腿”,也就是去木匠铺订做个大木床、大衣柜和桌子、椅子等木制家具。

看来凑够“72条腿”或“36条腿”也得需要不少东西啊,每个椅子四条腿,9个椅子才凑够“36条腿”,18个椅子凑够“72条腿”。

70年代结婚礼物:70年代,结婚讲究“三大件”(自行车、手表、缝纫机),加上“一响”即收音机,称之为“三转一响”。

谁要是戴上一块上海牌石英表,骑着一辆永久牌自行车带女方出门,左邻右舍都会羡慕的。

不亚于今天开着敞篷的跑车,拿着镶钻的iphone。

80年代结婚礼物:80年代,要求更上一层楼。

必须有电冰箱(一般都是单门的)、电视机(一般都是黑白的)、洗衣机(一般都是单缸的)这“三大件”,才算成了家。

90年代结婚礼物:90年代结婚的人,其婚房大多还是单位分房。

男方准备些金戒指、金耳环、金项链等一些首饰,房子搞个简单装修,外加彩电、洗衣机(摩托车)、录像机(影碟机)这“三大件”,就算是豪华迎娶了。

还有另外一种观点,90年代三大件:电脑,空调和摩托车啦。

00年代结婚礼物:00年代结婚的人,三大件,房子,车子,票子。

北京地区:房子,车子,船。

21世纪是一个崇尚物质的时代,例如现在的结婚三大件至少是:房子,车子,票子。

看到这里,使我们不禁想到不同历史年代对“结婚三大件”的标准相差甚远……咱们一起回顾下上世纪50年代以来不同的三大件:90年代:空调、音响、电话、“三金”(金戒指、金耳环、金项链)。

;80年代:冰箱、彩电、洗衣机;70年代:自行车、手表、缝纫机;60年代:大木床、桌子、柜子、椅子等木制家具;50年代:两个铺盖卷到一块,简单一桌酒席,完事。

先看50年代三大件:两个铺盖卷到一块,一桌酒席当时的铺盖卷非常简陋,没有图中这么光鲜。

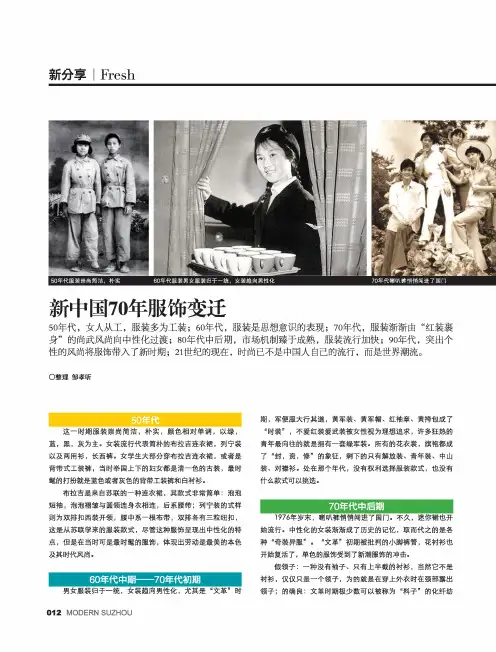

新分享丨Fresh新中国70年服饰变迁50年代,女人从工,服装多为工装;60年代,服装是思想意识的表现;70年代,服装渐渐由“红装裹身”的尚武风尚向中性化过渡;80年代中后期,市场机制臻于成熟,月艮装流行加快;90年代,突出个 性的风尚将服饰带入了新时期;21世纪的现在,时尚已不是中国人自己的流行,而是世界潮流。

O 整理邹孝听这一时期服装崇尚简洁,朴实,颜色相对单调,以绿,蓝,黑,灰为主。

女装流行代表简朴的布拉吉连衣裙,列宁装以及两用衫,长西裤。

女学生大部分穿布拉吉连衣裙,或者是 背带式工装裤,当时举国上下的妇女都是清一色的古装,最时髦的打扮就是蓝色或者灰色的背带工装裤和白衬衫。

布拉吉是来自苏联的一种连衣裙,其款式非常简单:泡泡 短袖,泡泡褶皱与圆领连身衣相连,后系腰带;列宁装的式样则为双排扣西装开领,腰中系一根布带,双排各有三粒纽扣,这是从苏联学来的服装款式,尽管这种服饰呈现出中性化的特点,但是在当时可是最时髦的服饰,体现出劳动是最美的本色及其时代风尚。

男女服装归于一统,女装趋向男性化,尤其是“文革”时期,军便服大行其道,黄军装、黄军帽、红袖章、黄挎包成了"时装”,不爱红装爱武装被女性视为理想追求,许多狂热的 青年最向往的就是拥有一套绿军装。

所有的花衣裳,旗袍都成了 “封,资,修”的象征,剩下的只有解放装、青年装、中山 装、对襟衫。

处在那个年代,没有权利选择服装款式,也没有什么款式可以挑选。

1976年岁末,喇叭裤悄悄闯进了国门。

不久,迷你裙也开 始流行。

中性化的女装渐渐成了历史的记忆,取而代之的是各种“奇装异服”。

"文革”初期被批判的小脚裤管,花衬衫也开始复活了,单色的服饰受到了新潮服饰的冲击。

假领子:一种没有袖子、只有上半截的衬衫,当然它不是衬衫,仅仅只是一个领子,为的就是在穿上外衣时在颈部露出领子;的确良:文革时期极少数可以被称为“料子”的化纤纺012 MODERNSUZHOU织品,主要用于制作衬衫。

中国流行音乐发展历程中国流行音乐发展历程可以追溯至20世纪初期,当时西洋音乐的影响逐渐进入中国。

然而,中国流行音乐真正开始在20世纪50年代、60年代和70年代蓬勃发展。

在此期间,中国的流行音乐受到了民族音乐、外国音乐和社会风潮的影响。

1950年代1950年代是中国流行音乐的开端。

当时,中国政府鼓励创作宣传社会主义的音乐。

1950年代的流行音乐主要是民族音乐和戏曲。

这些音乐旋律受到中国传统音乐的影响,反映了社会主义建设的精神和愿望。

1960年代是中国流行音乐发展的转折点。

这一时期,中国政府开始更加开放和自由,年轻人对于机械音乐、舞蹈音乐和摇滚乐的兴趣也开始在中国崛起。

摇滚乐在中国的发展主要受到了外国音乐的影响,尤其是美国和英国的音乐。

这些音乐的成功也吸引了年轻人的关注。

1970年代是中国流行音乐的黄金时期。

国家鼓励音乐人创造更多的独立音乐作品,并促进了流行音乐的发展。

这个时期的音乐作品更加多样化,包括流行歌曲、摇滚乐、民谣、电子音乐和嘻哈音乐。

此时期的音乐也更加注重个性化和创意性。

1980年代,中国流行乐坛更进一步地推广了摇滚乐、流行音乐和电子音乐。

这些音乐不仅仅在中国大陆流行,还吸引了一些海外华人的关注和欣赏。

在此时期,中国流行音乐的多样性更加突出,包括不同地区和民族的音乐元素。

1990年代是中国流行音乐进一步发展的时期。

这一时期,流行乐坛更加重视音乐的商业价值,各种音乐电视台、电台,唱片公司等等的崛起,也让音乐人更加有机会可以发表自己的作品。

此时期的流行音乐更注重流行潮流和市场需求,崛起了许多中国的流行歌手和音乐乐团。

2000年代至今2000年代是中国流行音乐市场繁荣的时期,盗版音乐的台风一扫而空。

随着经济不断发展,年轻人对于音乐、时尚的追求越来越高,中国流行乐坛也逐渐向全球市场拓展。

现在的中国流行音乐不仅注重音乐的个性和特点,还注重音乐的品质和技术,比如说声音效果和视觉效果。

另外,中国的流行音乐也越来越多地将不同的音乐文化融入其中,体现了中国音乐多样性的特性。

50后60后70后80后90后00后之间区别50后、60后、70后、80后、90后、00后是人们对出生年代不同的一代人的简称。

随着时代的变迁和社会发展的进步,每个时期的人们在生活方式、思想观念、消费习惯等方面都有着明显的区别。

下面将从这几个不同年代的人们的成长环境、生活方式、消费观念等角度进行简要分析比较。

50后指的是出生在1950年代的一代人,他们大都经历了新中国成立、文化大革命等历史时期。

这一代人对家庭、工作有着非常传统的观念,崇尚节俭、勤劳、持家。

他们的成长环境多数是在农村或者小城镇,家庭条件相对较差,生活比较艰苦。

因此,50后更注重家庭和子女的学业工作,对合规、稳定的工作有较高的要求,对消费比较节制,偏好实用性和经济性较高的物品。

60后出生在1960年代,六十年代是中国经济步入快速发展时期,这一代人多数成长在城市,受到国民经济建设与改革开放影响较大。

60后有着对时尚、潮流的追求,同时也具备一定的传统观念。

他们对教育的重视程度相对较高,注重自我提升,具有独立、坚韧的个性。

在消费方面,60后更加追求品质和个性化,对时尚品牌和新潮流产品比较敏感。

70后出生在1970年代,绝大多数人的成长环境处于改革开放时期的中国。

70后一代人具有独立思考和创新精神,他们是从计划经济向市场经济转型的中间一代,具有较强的适应能力。

70后更加注重工作与生活的平衡,倾向于追求精神层面的快乐和满足。

在消费观念上,70后更加注重个性和品质,对于环保、健康等话题有较高的关注度。

80后是出生在1980年代的一代人,他们是互联网时代的先驱者,成长环境受到了信息化和全球化的深刻影响。

80后有着开放包容的理念,对于多元化、个性化的事物更有接受度。

他们对于工作有着较高的自我要求,追求工作与生活的完美平衡。

在消费方面,80后更加偏向于追求个性潮流和品质,偏好高科技、新奇的产品,对于互联网购物有着较高的接受度和使用频率。

90后指的是出生在1990年代的一代人,他们成长在信息流通、社交媒体风靡、消费观念逐渐多元化的时代。

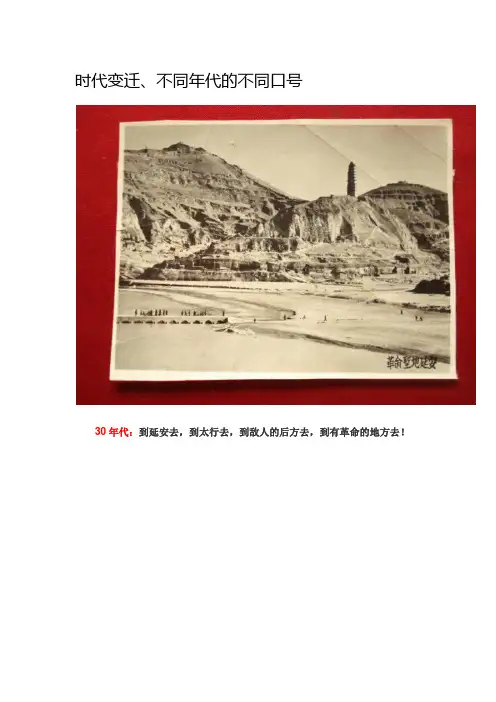

时代变迁、不同年代的不同口号

30年代:到延安去,到太行去,到敌人的后方去,到有革命的地方去!

40年代:到辽沈去,到平津去,到长江的对岸去,到有国民党,蒋介石军队的地方去,解放全中国!

50年代:到农村去,到边疆去,到祖国需要的地方去,到抗美援朝,平叛西藏的前线去!

60年代:到山上去,到乡下去,到贫下中农当中去,到开垦的边疆荒原上去!

70年代:到城市去,到部队去,到沿海经济发达的地方去,到生活好的地方去!

80年代:到大学去,到夜校去,到能拿文凭的地方去,到改革开放,能赚钱的地方去!

90年代:到特区去,到美国去,到外国去,到不说国语的地方去!

00年代:到私企去,到外企去,到年薪丰厚的地方去,到外国办绿卡、换国籍去!

10年代:到政府去,到机关去,到国外投资去,到一辈子都不想失业的地方去!

20年代:到绿洲去,到原生态去,到没有毒素、激素的地方去,到没有污染的地方去。

二十世纪50年代到70年代的空间技术重大进步举例“两弹一星”核弹、导弹、人造卫星。

1960年11月5日,中国仿制的第一枚导弹发射成功,1964年10月16日15时中国第一颗原子弹爆炸成功,使中国成为第五个有原子弹的国家。

1967年6月17日上午8时中国第一颗氢弹空爆试验成功;1970年4月24日21时中国第一颗人造卫星发射成功,使中国成为第五个发射人造卫星的国家。

中国的“两弹一星”是20世纪下半叶中华民族创建的辉煌伟业。

20世纪50年代、60年代是极不寻常的时期,当时面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,50年代中期,以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体。

根据当时的国际形势,为了保卫国家安全、维护世界和平,高瞻远瞩,果断地作出了独立自主研制“两弹一星”的战略决策。

大批优秀的科技工作者,包括许多在国外已经有杰出成就的科学家,以身许国,怀着对新中国的满腔热爱,响应党和国家的召唤,义无反顾地投身到这一神圣而伟大的事业中来。

他们和参与“两弹一星”研制工作的广大干部、工人、解放军指战员一起,在当时国家经济、技术基础薄弱和工作条件十分艰苦的情况下,自力更生,发愤图强,依靠自己的力量和苏联的帮助。

用较少的投入和较短的时间,突破了核弹、导弹和人造卫星等尖端技术,取得了举世瞩目的辉煌成就。

中国第一颗原子弹爆炸成功中国自行制造的第一颗原子弹于1964年10月16日在新疆罗布泊爆炸成功。

原子弹的爆炸成功,代表了中国科学技术的新水平,有力地打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了中国的国际地位。

东方红1号地球卫星发射成功东方红一号卫星,是中国发射的第一颗人造地球卫星,由以钱学森为首任院长的中国空间技术研究院自行研制,于1970年4月24日21时35分发射。

该卫星发射成功标志着中国成为继苏联、美国、法国、日本之后世界上第五个用自制火箭发射国产卫星的国家。

20世纪50年代、60年代、70年代、90年代,2000年……新中国成立以来,长沙市已进行过6次城市总体规划的编制。

随着时代的发展和进步,规划版图不断扩展,规划内容不断完善,城市的理想更新更美。

随着历次的修订,城市规模不断扩大,城市性质由省会级中心城市向区域性中心城市转变,城市空间结构和用地布局也朝着紧凑型、生态型等科学化方向发展。

1950年:第一次城市规划1950年4月,市建设局编拟《长沙市规划原则草案提纲》,对城市进行全面规划布局:分城市用地为工业、商业、行政、文化、住宅风景和混合区六类功能区,确定各占城市用地的比例。

此次规划对城市性质和特点概括为:中南区第三大城市;湖南的政治、文化、水运中心,以农村为背景的商业都市;有色金属矿产和农产品集散地。

城市变化上世纪50年代初期开始,长沙大力进行城市基础设施建设,东西主干道五一路就始建于1952年。

在三年经济恢复时期,根据规划初步形成了南、北郊工业区,城市建成区面积也由1949年的6.7平方公里扩大到12.88平方公里。

20世纪50年代末60年代初:第一次和第二次修编1958年9月编制《长沙地区规划方案》。

1960年,市规划建设委员会对规划方案进行进一步充实修改,编制出《长沙市地区规划方案》和《长沙市母城规划总图》及说明书。

1960年的《长沙市地区规划方案》将城市性质定义为“长沙是毛主席早期从事革命活动的历史名城,又是省会所在地,是全省政治、经济、文化中心”。

城市变化上世纪50年代后期至70年代中期,根据“压缩大城市,控制中等城市,发展小城镇”的方针,东南部工业区、高塘岭、坪塘等工业镇初步形成。

城市居住区也开始成片开发,按照规划进行建设,改变了过去分散建设的状况。

到1978年末,长沙市建成区面积达到53.04平方公里,长沙市“一江两岸”的城市空间布局初具雏形。

1979年:第三次修编1979年,长沙市全面系统地编制了《长沙市城市总体规划(1980-2000)》(80版总规),并于1981年经国务院批准实施。

不同年代的择偶标准因社会背景、文化价值观和个人观念的不同而有所差异。

以下是一些不同年代的择偶标准:

1. 20世纪50至60年代:这个时期的择偶标准注重稳定性和传统观念,家庭背景、工作稳定性和责任感等因素在择偶过程中扮演着重要角色。

男性通常具有较大的话语权,择偶时更看重女性的顺从和依赖。

2. 20世纪70至80年代:随着改革开放和思想解放,择偶标准逐渐从传统的家庭观念向感情、兴趣爱好等方面转变。

女性开始更加注重自我实现和独立自主的生活方式,择偶时更看重对方的个性和价值观。

3. 90年代至今:随着社会的发展和文化的多元化,择偶标准也变得更加多样化。

现代择偶标准更加注重个性和价值观的匹配,更加重视感情和沟通,以及生活习惯、生活方式等方面的契合。

同时,越来越多的年轻人开始选择不婚或者晚婚,择偶标准也因此变得更加灵活和个性化。

此外,不同年龄段的择偶标准也有所不同。

年轻人更注重感情和沟通,而中年人则更看重对方的稳定性和责任感。

同时,随着社会的发展和变化,择偶标准也在不断地更新和调整,受到各种因素的影响,如媒体宣传、教育水平、社会观念等。

总之,不同年代的择偶标准都是根据当时的社会背景和文化价值观而形成的,但是随着时代的发展和变化,择偶标准也在不断地更新和调整。

美国物流的发展一般来说,美国的物流发展分为5个时代,即50年代、60年代,70年代,80年代和90年代。

第一节美国物流的发展历程一、物流概念的产生物流一词的起源,有各种各样的说法,一般来说,物流一词的使用始于1905年。

但是,现代社会的物流,特别是作为经营领域的物流,实际上开始于第二次世界大战。

当然,作为军事领域的“后勤”一词是否属于物流领域暂且别论,它的使用可以追溯到古希腊、罗马时代。

不论是古代的战争、第二次世界大战还是现代海湾战争,没有物流的支援,军事行动则完全不能想象。

如果从有限的资料追根寻源的话,物流(LOGISTICS)是从古希腊语LOGISTIKE(计算),LOGISTES(计算人员),到拉丁语的LOGISTA,再到法语的LOGISTIQUE,最后发展至英语的LOGISTICS。

二、美国物流的发展历史1、冬眠的50年代50年代美国的物流处于休眠状态,其特征是这一领域并没有一种处于主导的物流理念。

在企业中,物流的活动被分散进行管理,比如,在企业中运输有生产部门进行管理,库存由营销部门管理。

其结果使物流活动的责任和目的相互矛盾。

究其原因,主要是美国经济的快速发展使得企业的生产满足不了需求,企业的经营思想是以生产制造为中心,根本无暇顾及流通领域中的物流问题。

2、概念化的60年代美国六十年代的主要经济发展目标是向“富裕的社会”前进。

其间是美国历史上的繁荣时期。

虽然,当时东西方处于冷战状态中,但美国国内的经济发展速度很快。

当时支撑美国经济发展的主要动力是以制造业为核心的强有力的国际竞争能力。

美国的工业品向全世界出口,MADE IN USA成为优质品的代名词。

因此,美国六十年代是大量生产、大量消费的时代。

生产厂商为了追求规模经济进行大量生产,而生产出的产品大量地进入流通领域。

大型百货商店、超级市场纷纷出现在城市的内部和郊区。

与此相反地是,60年代美国企业的物流系统却没有很大的改进,如果从物流系统现代化的角度进行定义的话,不如说60年代是美国物流的停滞期。