海洋物理化学

- 格式:doc

- 大小:96.50 KB

- 文档页数:6

海洋科学中的海洋系统与海洋生态海洋是地球上最大的生态系统,占据了地球表面的71%。

海洋为地球上所有生命提供了大量的食物、水分和氧气,同时还能调节全球的气候和天气。

在海洋科学中,海洋系统和海洋生态是非常重要的两个领域。

一、海洋系统海洋系统是指海洋中的各种物理、化学和生物过程的相互作用。

这些过程包括海水的流动、海洋生物的生长繁殖、海洋气候的形成等等。

海洋系统的研究涉及到多个学科,包括物理学、化学、生物学等。

1. 海洋物理海洋物理是通过研究海水流动、海水温度、盐度、水深等参数来研究海洋系统的学科。

海洋物理主要研究海水的运动规律和海洋气候的形成过程。

海水的流动对海洋生态系统和生物圈都具有重要影响,海洋物理学的研究结果有助于理解海水流动对生态系统的影响,为环境保护和海上交通安全提供科学依据。

2. 海洋化学海洋化学是研究海水中元素、化合物、物理化学性质等的学科。

其中,海洋生态学中的海洋营养盐循环是一个重要的研究领域。

为了探究海洋生态系统的物质循环过程,海洋化学家需要了解海水中的氮、磷、硅等元素含量及其变化规律。

这些元素的循环过程对海洋生物的生长繁殖、能量过程以及生态食物链的形成都具有重要意义。

3. 海洋生物学海洋生物学是研究海洋生物的分类、分布、生命周期和生态位等的学科。

海洋生物学与海洋生态学密切相关。

生态学家通过研究海洋生物的生存环境和生态位,探究整个海洋生态系统的构成和演化过程。

二、海洋生态海洋生态学是指研究海洋生物群落及其与环境之间相互作用的一门科学。

海洋生态学主要走近于生态学,但由于海洋环境的独特性,海洋生态学具有独特的研究内容和方法。

海洋生态学中的海洋生态系统是其中的一个重要研究领域。

1. 海洋生态系统海洋生态系统是指海洋环境中的相互作用的生物、非生物因素所构成的一个完整的有机体系。

常见的海洋生态系统包括珊瑚礁生态系统、海岸带生态系统、浮游生态系统、深海生态系统等。

这些生态系统中具有丰富的生命形式和物种多样性,是研究全球生态系统的重要组成部分。

海洋物理学的主要研究:海水各类运动和海洋与大气及岩圈的相互作用的规律,为海况和天气的监测及预报提供依据;研究海洋中的声、光、电现象和过程,以掌握其变化和机制;研究海洋探测的各种物理学方法,从而实现有计划地在海上进行现场的专题观测和实验。

海洋物理学发展史,可概括为三个阶段:海洋考察;早期的理论研究和观测仪器的研制;现代海洋学。

海洋光学:是光学与海洋学之间的边缘科学,主要研究海洋的光学性质;光辐射与海洋水体的相互作用;光在海洋中的传播规律;激光探测海洋;光学海洋遥感;海洋中光的信息传递等。

利用多光谱遥感资料,根据海水中叶绿素强吸收光谱和透射光谱的比值,探测海洋叶绿素含量的方法称为光谱比值法。

海洋光学的研究内容:在基础研究方面:海洋辐射传递过程、海面光辐射、水中能见度、海水光学传递函数、激光与海水相互作用等;在应用研究方面主要是遥感、激光、水中照相工程等海洋探测方法和技术的研究。

海洋的表观光学性质:太阳和天空辐射通过海面进入海中所形成的海洋辐射场分布,主要表现为辐亮度分布、辐照度衰减、辐照比和偏振特性等所有与辐射场有关的光学性质。

海中光传播规律主要决定于多次散射,研究海中光传播规律的海洋辐射传递理论是海洋光学的核心问题。

已知海洋水体的散射函数和吸收系数,对海洋辐射传递方程求解,即可得到日光、人工光源和激光在海水中的传播规律。

反之,由辐射场确定海水基本性质,是遥测海洋技术的基本方法。

海洋光学的应用基础研究主要包括:水中对比度及图像传输研究;海洋水体光学传递函数研究;激光与海洋水体相互作用研究;探测海洋的光学遥感模式研究。

激光与海洋水体的相互作用研究主要是海水激光荧光光谱、受激赖曼散射。

海洋激光雷达所激起的海水激光荧光光谱是探测海水化学组分的基本遥测方法。

海水受激赖曼散射随温度增高而红移,这种物理现象是激光雷达遥测海洋表层温度剖面的有效方法,精度可达±0.5度。

海洋声传播的影响因素:声波在海水中传播时,海中的气泡、海洋生物和悬浮体,都会散射和反射声波。

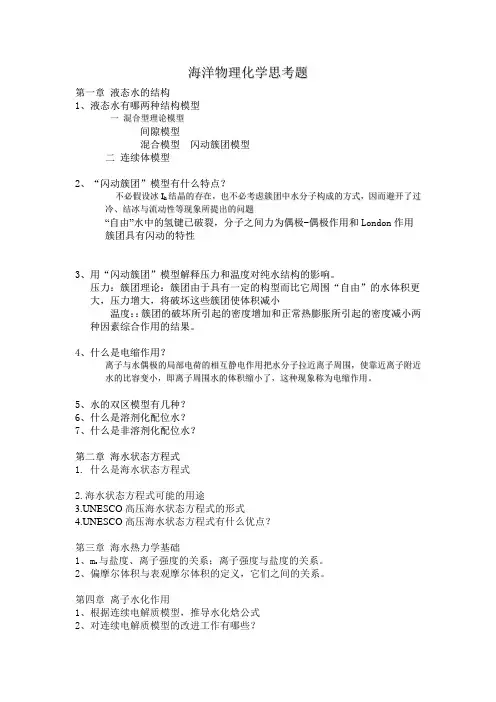

海洋物理化学思考题第一章液态水的结构1、液态水有哪两种结构模型一混合型理论模型间隙模型混合模型闪动簇团模型二连续体模型2、“闪动簇团”模型有什么特点?不必假设冰I h结晶的存在,也不必考虑簇团中水分子构成的方式,因而避开了过冷、结冰与流动性等现象所提出的问题“自由”水中的氢键已破裂,分子之间力为偶极-偶极作用和L o n d o n作用簇团具有闪动的特性3、用“闪动簇团”模型解释压力和温度对纯水结构的影响。

压力:簇团理论:簇团由于具有一定的构型而比它周围“自由”的水体积更大,压力增大,将破坏这些簇团使体积减小温度::簇团的破坏所引起的密度增加和正常热膨胀所引起的密度减小两种因素综合作用的结果。

4、什么是电缩作用?离子与水偶极的局部电荷的相互静电作用把水分子拉近离子周围,使靠近离子附近水的比容变小,即离子周围水的体积缩小了,这种现象称为电缩作用。

5、水的双区模型有几种?6、什么是溶剂化配位水?7、什么是非溶剂化配位水?第二章海水状态方程式1.什么是海水状态方程式2.海水状态方程式可能的用途3.UNESCO高压海水状态方程式的形式4.UNESCO高压海水状态方程式有什么优点?第三章海水热力学基础与盐度、离子强度的关系;离子强度与盐度的关系。

1、ms2、偏摩尔体积与表观摩尔体积的定义,它们之间的关系。

第四章离子水化作用1、根据连续电解质模型,推导水化焓公式2、对连续电解质模型的改进工作有哪些?3、在结构水化模型中,将离子与水的相互作用分成了几个步骤?最后得到的水化焓公式是什么?第五章海水体系中离子-离子相互作用1、离子雰的概念,离子互吸理论的假设。

由于静电作用力的影响,在中心离子(正离子)周围,距离正离子愈近的地方,正电荷密度愈小,负电荷密度愈大,结果在中心周围大部分的正负电荷相互抵消,但总效果犹如在其周围分布着一个大小相等而符号相反的电荷,我们把这一层电荷所构成的球体称为离子雰。

2、离子雰在中心离子J上引出的电能变化是什么,并据此推导D-H活度系数公式。

海水中重金属污染的检测与治理海洋是地球上最大的水体,也是生命赖以生存的重要环境之一。

然而,随着工业化和城市化的快速发展,海水中重金属污染问题日益严重,给海洋生态系统和人类健康带来了严重威胁。

因此,对海水中重金属污染的检测与治理显得尤为重要。

本文将就海水中重金属污染的检测方法和治理措施进行探讨。

一、海水中重金属污染的检测方法1. 传统检测方法传统的海水中重金属污染检测方法主要包括采样分析和实验室分析。

采样分析是通过采集海水样品,然后送至实验室进行分析,通常采用原子吸收光谱、电感耦合等离子体质谱等仪器进行检测。

这种方法准确性高,但需要耗费大量时间和人力物力,且无法实现实时监测。

2. 在线监测技术随着科技的发展,出现了一些新型的海水中重金属污染在线监测技术,如电化学传感器、光学传感器等。

这些技术具有实时性强、操作简便、成本低廉等优点,能够实现对海水中重金属污染物的快速监测和预警,为治理提供了重要依据。

二、海水中重金属污染的治理措施1. 加强源头治理要从源头上减少海水中重金属污染物的排放,加强工业废水、城市污水等的处理,推动企业采取清洁生产技术,减少重金属排放。

同时,加强对污染源的监管和执法力度,严格执行环保法律法规,确保排放达标。

2. 生物修复技术生物修复技术是利用植物、微生物等生物体对重金属污染物进行吸附、富集、转化和降解的过程,达到净化水体的目的。

例如,利用水生植物如莲藕、芦苇等植物对水体中的重金属进行吸附和富集,起到净化水体的作用。

3. 物理化学治理技术物理化学治理技术包括沉淀、絮凝、离子交换、膜分离等方法,通过这些技术可以将海水中的重金属污染物沉淀、吸附、分离,达到净化水体的效果。

这些方法操作简便,效果显著,是海水中重金属污染治理的重要手段之一。

4. 综合治理海水中重金属污染治理需要综合运用多种技术手段,根据具体情况采取不同的治理措施,形成多层次、多方面的治理体系。

只有综合运用各种技术手段,才能更有效地净化海水,保护海洋生态环境。

物资源,海洋生物物种约占地球生物物种总数的80%以上据统计,已知的海洋生物大约有300 000种,而且这些可能仅仅只占所有海洋生物种类的一小部分,海洋生物环境所具有的这种物种多样性构成了资源化学多样性的基础。

海洋生物以它独特的生活方式—栖息、运动、洄游、摄食、排泄、生长繁殖、御敌等,生活在复杂而多变的海洋环境里,海洋环境具有高盐、高压、低温、寡营养等迥异于陆地环境的特点,海洋生物也随之产生了与陆地生物不同的代谢途径和机体防御机制,具有陆上生物所不具有的化学结构奇特、新颖以及特异的高活性、高药效的活性物质。

● 浮游植物一类自养性的浮游生物,具有叶绿素或其它素体,能吸收光能(太阳辐能)和二氧化碳进行光合作用,而自己制造有机物(主要是碳水化合物)。

这类浮游生物主要包括细菌和单细胞藻类--硅藻、甲藻、绿藻、蓝藻、金藻、黄藻等。

它们是水域生态系统中的主要生产者(producer ,属于初级生产力,其中有些细菌又是还原者decomposer)。

由于需要吸收日光能,一般分布于海洋的上层或称真光层(euphotic layer)。

● 浮游动物这是一类异养性的浮游生物,也就是不能自己制造有机物,而必须依赖已有的有机物作为营养来源。

这类浮游生物主要包括原生动物的有孔虫、放射虫和纤毛虫;水母类的水螅水母,钵水母和栉水母;轮虫类的单卵巢轮虫;甲壳类的枝角类、桡脚类、磷虾类、樱虾类及部分介形类(状肢类)、端足类和糠虾类等;毛颚类;软件动物的翼足类和异足类;被囊动物的有尾类和海樽类;以及各类无脊椎动物和低等脊椎动物的浮游幼虫(包括鱼类的仔鱼、稚鱼等)。

它们的生活水层不限于真光层,可以分布到较深水层;大多是滤食性的,也有捕食性的,是海洋生态系统中的消耗者(consumer),主要属于次级生产力。

● 小型底栖动物小型底栖动物对异养微生物的摄食、胁迫和调控过程具有全球尺度的效应,因此深入开展海洋生态系统中的过程研究与生态模拟,离不开小型底栖动物这一重要生物参数。

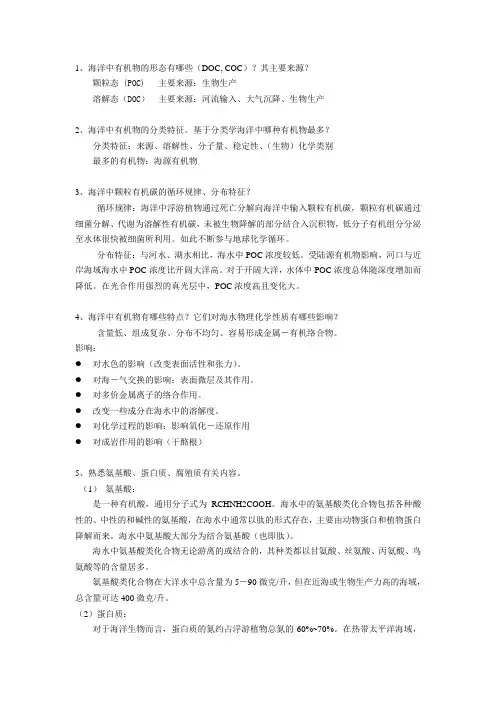

1、海洋中有机物的形态有哪些(DOC, COC)?其主要来源?颗粒态 (POC) 主要来源:生物生产溶解态(DOC)主要来源:河流输入、大气沉降、生物生产2、海洋中有机物的分类特征。

基于分类学海洋中哪种有机物最多?分类特征:来源、溶解性、分子量、稳定性、(生物)化学类别最多的有机物:海源有机物3、海洋中颗粒有机碳的循环规律、分布特征?循环规律:海洋中浮游植物通过死亡分解向海洋中输入颗粒有机碳,颗粒有机碳通过细菌分解、代谢为溶解性有机碳,未被生物降解的部分结合入沉积物,低分子有机组分分泌至水体很快被细菌所利用。

如此不断参与地球化学循环。

分布特征:与河水、湖水相比,海水中POC浓度较低。

受陆源有机物影响,河口与近岸海域海水中POC浓度比开阔大洋高。

对于开阔大洋,水体中POC浓度总体随深度增加而降低。

在光合作用强烈的真光层中,POC浓度高且变化大。

4、海洋中有机物有哪些特点?它们对海水物理化学性质有哪些影响?含量低、组成复杂、分布不均匀、容易形成金属-有机络合物。

影响:●对水色的影响(改变表面活性和张力)。

●对海-气交换的影响:表面微层及其作用。

●对多价金属离子的络合作用。

●改变一些成分在海水中的溶解度。

●对化学过程的影响:影响氧化-还原作用●对成岩作用的影响(干酪根)5、熟悉氨基酸、蛋白质、腐殖质有关内容。

(1)氨基酸:是一种有机酸,通用分子式为RCHNH2COOH。

海水中的氨基酸类化合物包括各种酸性的、中性的和碱性的氨基酸,在海水中通常以肽的形式存在,主要由动物蛋白和植物蛋白降解而来。

海水中氨基酸大部分为结合氨基酸(也即肽)。

海水中氨基酸类化合物无论游离的或结合的,其种类都以甘氨酸、丝氨酸、丙氨酸、鸟氨酸等的含量居多。

氨基酸类化合物在大洋水中总含量为5-90微克/升,但在近海或生物生产力高的海域,总含量可达400微克/升。

(2)蛋白质:对于海洋生物而言,蛋白质的氮约占浮游植物总氮的60%~70%。

化学海洋学期末考核题型填空题(约20分)单项选择题(约10分)正误判断题(约10分)概念解释(约15分)简答题(约35分)化学海洋学常识性数据1、标准海水的实用盐度通常为35;其氯度为19.475‰。

2、海水的总碱度约为2.3mmol/L;其中碳酸碱度所占比例最大。

3、海水的pH范围约7.5-8.5之间,所以海水一般呈弱碱性,一般认为海水得pH主要受二氧化碳体系的控制;陆地水一般呈弱酸性。

4、海水的离子强度约为0.7(单位?);密度约为1.025(单位?)。

5、化学海洋学最关注在海水中停留数天的悬浮颗粒。

6、钾40对海水中放射性贡献的百分比。

7、海水中平均停留时间最长、最短的元素及其停留时间。

8、海水中水的平均停留时间。

9、海水的更新时间。

10、到目前为止,海水中被鉴定的有机物大约占到50%。

11、海水中含量最多的元素及其在海水中的含量。

12、海水的平均深度近4000米,最大深度约11000米;风混合层深度约40米,真光层深度在200以内,温跃层下缘深度0米(极锋处)~1000米(赤道附近);13、海水垂直方向上的混合强度远远弱于水平方向。

海水中分子扩散系数、垂直和水平方向上的涡流扩散系数的数量级。

14、海水中的氮元素95.2%以溶解氮气的形式存在,而氮气生物与化学惰性突出。

15、海水体系中DIC、DIP、DISi、DIN的主要存在形式及其所占比例。

问答题(部分示例,具体考核内容以各章知识点为准)1、请多角度概括海水的化学组成。

2、为什么(相对于大西洋而言)太平洋深层水中硅的富集倍数,高于氮和磷。

3、河口海区水体化学环境的特殊性体现在哪些方面?4、海水中生源要素水平分布的典型特征是什么?请解释该分布的成因。

5、请解释海水化学物质的来源和维持海水化学组成恒定的机制。

6、什么是元素在河口水体中的保守和非保守行为;它有哪几种类型,并分别解释;影响元素非保守行为的因素是什么?7、简述18O或氘的纬度效应及其成因。

海洋科学海洋科学是研究海洋的自然现象、性质及其变化规律,以及与开发利用海洋有关的知识体系。

它的研究对象是占地球表面71%的海洋,包括海水、溶解和悬浮于海水中的物质、生活于海洋中的生物、海底沉积和海底岩石圈,以及海面上的大气边界层和河口海岸带。

因此,海洋科学是地球科学的重要组成部分,它与物理学、化学、生物学、地质学以及大气科学、水文科学等密切相关。

海洋科学的研究领域十分广泛,其主要内容包括对于海洋中的物理、化学、生物和地质过程的基础研究,和面向海洋资源开发利用以及海上军事活动等的应用研究。

由于海洋本身的整体性、海洋中各种自然过程相互作用的复杂性和主要研究方法、手段的共同性而统一起来,使海洋科学成为一门综合性很强的科学。

海洋科学是19世纪40年代以来出现的一门学科。

海洋科学专业实际是在物理学、化学、生物学、地理学背景下发展起来的,形成了海洋气象学、物理海洋学、海洋化学、海洋生物学和海洋地质学等专业,许多大学在多年来专业背景教育基础上积累的丰富经验为海洋科学教育打下了良好的基础。

中国海洋科学教育始于20世纪20年代,几十年来为国家培养了许多在国内外有较大影响的科学家和海洋科学研究人才,并在国内外产生了一定的影响。

20年代初期,一些学者在厦门大学举办暑期海洋生物讲习班,开展海洋生物学研究。

1946年中国第一个海洋学系在厦门大学成立,同年成立了中国海洋研究所。

1952年全国高校院系调整,厦门大学海洋系部分专业并入山东大学水产系,部分专业并入原大连海运学院和上海海运学院。

这一阶段是学科创建和探索阶段,科学的涵盖面很窄,实际上只有航海和海洋生物学两个专业,主要培养航海和水产方面的应用型人才以及少量的海洋生物学方面人才。

1958年,在原山东大学水产系的基础上组建了山东海洋学院(现中国海洋大学前身)。

国家对海洋科学教育给予了很大的重视,中国从20世纪50年代中期开始有了海洋生物学、海洋化学、海洋物理学和海洋地质学的专业教育。

海洋环境中的物理化学过程研究海洋是地球表面最广阔的水域,含盐浓度较高。

海水中含有各种物质和气体,不断发生着物理化学过程,对整个海洋生态系统产生着重大影响。

海洋中的物理过程包括海浪、海流、海潮等,化学过程则包括海水中的溶解和反应等。

这些复杂的过程相互交织,相互作用,形成了丰富的海洋环境。

测量海洋的物理化学参数是研究海洋生态的基础。

其中,温度、盐度、pH值、溶解氧、营养盐和有机物质等是重要的指标。

这些参数不仅反映了海洋水体的基本特性,同时也关系到海洋生命活动和生态环境。

海水的温度是受太阳辐射、地球自转、季节变化和地形地貌等多种因素影响的。

与陆地相比,海水的温度波动较小,但是在垂直方向上却会发生明显的变化。

海水的温层结构主要由表层温暖的层和深层较冷的层组成,二者间界限为盐度为34.5的等盐线。

盐度是海水中溶解固体物质所形成的盐分含量,它也受到海水深度、温度、蒸发和降雨等因素的影响。

盐度还与水的密度有关,高盐度会导致水的密度增加,导致水的运动产生变化。

海洋温度和盐度的变化直接影响了海洋循环系统,从而对气候和生态系统产生影响。

海水的pH值也十分重要,它是评价海洋水体中酸碱性的指标。

海水pH值下降可能会造成海洋酸化,对海洋生态系统产生重大影响。

同时,pH值也与生物的生长和养分循环等过程有密切关系。

溶解氧是海水中的重要气体,它对于海洋中生物的生长和呼吸过程至关重要。

溶解氧的浓度受到温度、盐度、生物活动、水体深度和气体交换等因素的影响。

海水溶解氧的控制和管理对于保护海洋生态环境非常重要。

海洋中的营养盐如氮、磷和硅等,是海洋生物所需的重要元素,同时也是海洋生态系统的限制因子。

海洋中营养盐的来源主要是陆源污染、海底矿床矿物解离和自然界的氮循环等,流入海洋后会被海洋生物吸收利用。

海洋中营养盐的浓度不仅关系到生命稳定,也直接影响着海洋的食物链和物质循环。

有机物质是海洋生态系统的重要组成部分。

海水中的有机物质来源非常广泛,包括海潮沿岸,沿岸城市污水排放、海洋生物死亡等等。

中国海洋大学本科生课程大纲

课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修

一、课程介绍

1.课程描述:

“海洋物理化学”是海洋化学专业的必修课程,是海洋化学学科的理论体系,并可指导海洋化学的应用与实践,对海洋化学专业本科生的知识框架搭建具有重要的作用。

该课程内容包括液态水的结构、海水状态方程式、海水热力学基础、离子水化作用、离子-离子相互作、海水中的离子平衡、海水的物理化学性质、Pitzer理论在海水物理化学中的应用和海洋中的界面化学作用等,这些内容对于理解海洋化学过程的本质具有非常重要的作用。

该课程理论性强,属于海洋化学学科的理论核心,需要在海洋化学其他课程已经开设的基础上设立。

对学生基本知识的要求较高,要求学生在掌握了相关前期课程,并已经对海洋化学学科有了基本知识积累和充分了解的基础上学习该课程。

2.设计思路:

海洋化学是海洋科学的重要组成部分,其研究内容非常广泛,例如:海水的组成、海水中物质的分布,存在形式和迁移变化规律,水体和大气的作用,海洋沉积物和间隙水的化学,河口化学,海洋中各种化学资源的开发利用,海洋环境保护以及物理海洋,海洋生物和海洋地质等环境因子与海洋化学的关系等。

这些内容对于海洋经济的

- 1 -

可持续发展至关重要,与海洋科学相关领域的关系也极为密切。

海洋化学作为一门独立的学科,必须有自己的理论体系。

海洋物理化学就是海洋

化学的理论核心,它应用物理化学的理论、观点和方法,研究海洋中的化学问题和生

物地球化学过程。

物理化学的研究范畴很广泛,但其在海洋体系中的应用,目前还受

到研究方法、研究条件等多方面的限制。

该课程鉴于目前海洋物理化学的研究深度,

重点讨论海洋最重要的组成部分——海水体系的物理化学问题,即海水的物理化学,

对于涉及到海洋体系的其它一些重要的界面,如海洋——陆地界面,海洋——大气界

面,海洋——悬浮颗粒物界面,海洋——生物界面等,在本书中只做简单介绍。

借助

于基本理论的讲解,激发学生对理论知识的探索,培养学生对基础理论研究的兴趣。

3. 课程与其他课程的关系:

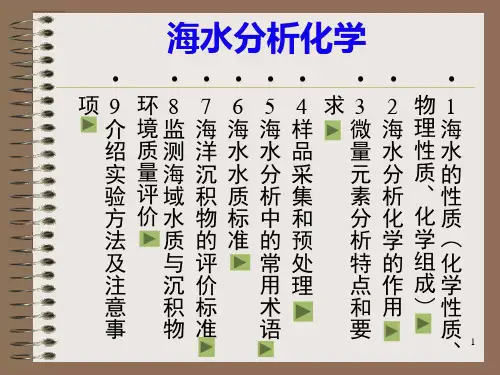

先修课程:无机化学I、分析化学I、海洋学、海水分析化学、物理化学I、化学

海洋学等。

本课程是以上课程在海洋化学中的理论综合,也是以上基础课程的理论提升,内容和要求各有侧重、联系密切。

海洋物理化学跟以上所有课程一起,组成了海

洋化学本科生完整的知识构架。

二、课程目标

本课程的教学目标是使学生掌握一些海洋物理化学的基本理论,对一些复杂的理论有初步的认识,并要求学生能够将学到的这些基本理论应用到海洋化学的研究中去,能够解释一些海洋化学现象;培养团队合作意识,充分利用已有文献资料丰富自己的知识体系,善于总结并敢于课堂展示。

到课程结束时,学生应能:

(1)对海洋化学理论体系有清晰的认识,掌握基本的海洋物理化学课程内容;

(2)提高海洋化学理论化水平,将课堂内容与文献资料相结合,充分利用课堂讨论,激发学生思考能力,发现并总结海洋化学理论体系最新的进展,并可以用理论解

释实践中遇到的问题。

(3)针对实际问题开展小组研究(包括问题提出、查阅资料、解决问题、归纳总

- 1 -

结等),并通过口头报告和书面研究报告的形式提供研究结果;培养同学独立思考的能力和团队合作精神,提升学生提出问题和解决问题的能力。

三、学习要求

要完成所有的课程任务,学生必须:

(1)按时上课,上课认真听讲,积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。

本课程将包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动,课堂表现和出勤率是成绩考核的重要组成部分。

(2)按时完成常规练习作业。

这些作业要求学生按书面形式提交,只有按时提交作业,才能掌握课程所要求的内容。

延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。

(3)完成教师布置的一定量的阅读文献和背景资料、理论探讨、最新理论发展和课堂展讲等作业,其中大部分内容要求以小组合作形式完成。

这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

四、教学进度

- 1 -

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材:

《海洋物理化学》(第1版),王江涛,谭丽菊主编,中国海洋大学出版社,2015年11月出版。

2、主要参考书:

[1]《海洋物理化学》(第1版),张正斌、刘莲生著,科学出版社,1989年2月出版;

- 1 -

[2] 《水化学——天然水体化学平衡导论》,W. 斯塔姆,J. J. 摩尔根著,汤鸿

霄等译,科学出版社,1987年4月出版;

[3]《物理化学》(第4版),南京大学物理化学教研室编,高等教育出版社,1990

年5月出版;

[4]《海洋化学原理和应用——中国近海的海洋化学》,张正斌,陈镇东,刘莲生,

王肇鼎著,海洋出版社,1999年8月出版;

[5]《海洋化学》(第1版),张正斌主编,中国海洋大学出版社,2004年10月出

版。

六、成绩评定

(一)考核方式 A :A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他

(二)成绩综合评分体系:

附:作业和平时表现评分标准

1)作业的评分标准

2)课堂讨论及平时表现评分标准

- 1 -

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。

他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。

本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

- 1 -。