历次人口普查分年龄段信息及分析

- 格式:xls

- 大小:145.00 KB

- 文档页数:9

人口年龄结构不仅体现出一个地区的人口再生产能力,同时也反映出该地区经济发展水平,同本地人口的生育、死亡和迁徙流动等情况息息相关。

分析人口的年龄构成,对了解本地劳动力资源现状,掌握人口发展的趋势,积极应对今后发展中可能出现的教育、医疗、养老等民生问题,促进人口与经济社会的协调发展具有现实意义。

本文根据2010年第六次全国人口普查数据,对门头沟区常住人口年龄结构的现状、形成原因以及其发展趋势进行简要的分析。

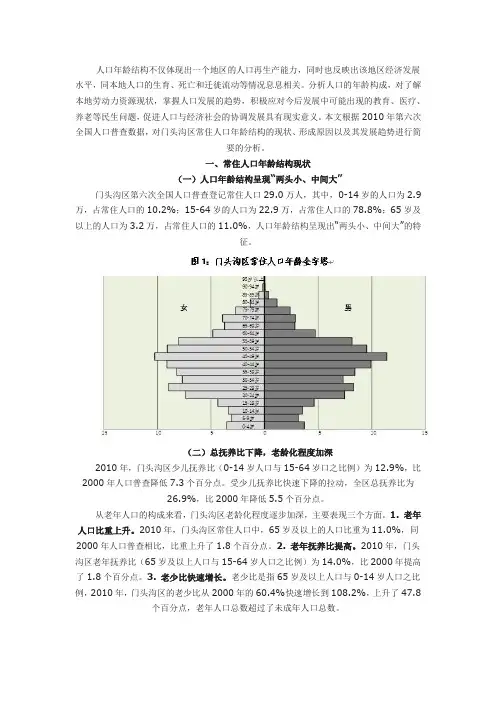

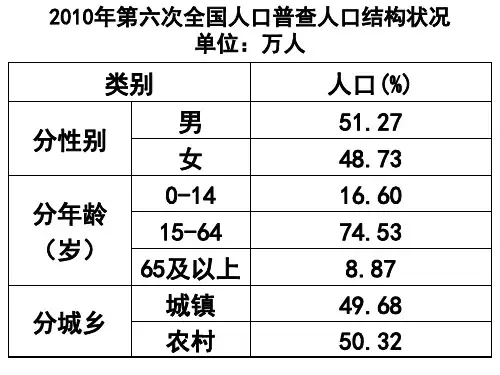

一、常住人口年龄结构现状(一)人口年龄结构呈现“两头小、中间大”门头沟区第六次全国人口普查登记常住人口29.0万人,其中,0-14岁的人口为2.9万,占常住人口的10.2%;15-64岁的人口为22.9万,占常住人口的78.8%;65岁及以上的人口为3.2万,占常住人口的11.0%,人口年龄结构呈现出“两头小、中间大”的特征。

(二)总抚养比下降,老龄化程度加深2010年,门头沟区少儿抚养比(0-14岁人口与15-64岁口之比例)为12.9%,比2000年人口普查降低7.3个百分点。

受少儿抚养比快速下降的拉动,全区总抚养比为26.9%,比2000年降低5.5个百分点。

从老年人口的构成来看,门头沟区老龄化程度逐步加深,主要表现三个方面。

1. 老年人口比重上升。

2010年,门头沟区常住人口中,65岁及以上的人口比重为11.0%,同2000年人口普查相比,比重上升了1.8个百分点。

2. 老年抚养比提高。

2010年,门头沟区老年抚养比(65岁及以上人口与15-64岁人口之比例)为14.0%,比2000年提高了1.8个百分点。

3. 老少比快速增长。

老少比是指65岁及以上人口与0-14岁人口之比例,2010年,门头沟区的老少比从2000年的60.4%快速增长到108.2%,上升了47.8个百分点,老年人口总数超过了未成年人口总数。

表1 门头沟区常住人口年龄分组和年龄构(三)常住人口区域分布特征显著1. 各年龄段人口数量从新城区向深山区依次递减。

5月11日,第七次全国人口普查数据公布,这次人口普查数据包含了大量的信息。

根据数据显示,中国人口一方面呈现出一些令人担忧的现象和趋势,增速逐渐放缓,人口老龄化进一步加剧,劳动年龄人口持续减少,生育率不断降低,男女比例失调严重,等等;另一方面也存在令人欣喜的现象和趋势,人口向大城市群集中,人口的受教育程度不断上升,人口质量不断提升。

一、生育率降低,人口增速徘徊在低位中国总和生育率从1970年之前的6左右,降至1990年的2左右,再降至2010年的1.5左右,再降到2020年的1.3,大大低于世代更替水平2.1。

为了遏制生育率降低,独生子女政策有所松动,2012年末,中央实施单独二孩政策,但效果不及预期。

2015年末中央全面放开二孩,出生人口在2016年达1786万,创2000年以来峰值,但2017年降至1725万,2018年下降202万至1523万,2019年下降58万至1465万,2020年下降265万至1200万。

生育率的降低是人口增速降低的一个关键因素,结合现代医疗技术的进步带来的死亡率降低,人口增速必然会下降。

根据普查数据,2020年中国总人口为141178万人,2010-2020年年平均增长率0.53%,较2000-2010年的0.57%下降0.04个百分点,近10年人口低速增长。

中国人口从8亿到10亿,花了12年;从10亿到12亿,花了14年;从12亿到14亿,花了24年。

2016年《国家人口发展规划(2016-2030年)》预估2020年中国人口为14.2亿,联合国《世界人口展望2019》中预测2020年中国人口为14.4亿,均高估了全面二孩政策对生育率的影响。

如果总和生育率依旧为1.3,中国人口将在“十四五”时期陷入负增长。

人口见顶之后的前25-30年内萎缩速度较慢,但随着1962-1975年高生育率时期出生人口进入生命终点,2050年左右开始,萎缩速度将明显变快。

1950年中国人口占全球比例为22%,2020年小幅降至约18%,2100年将大幅降至约7%。

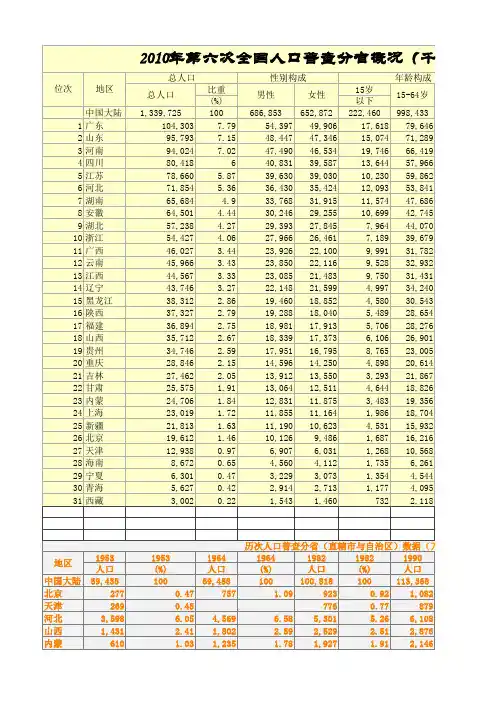

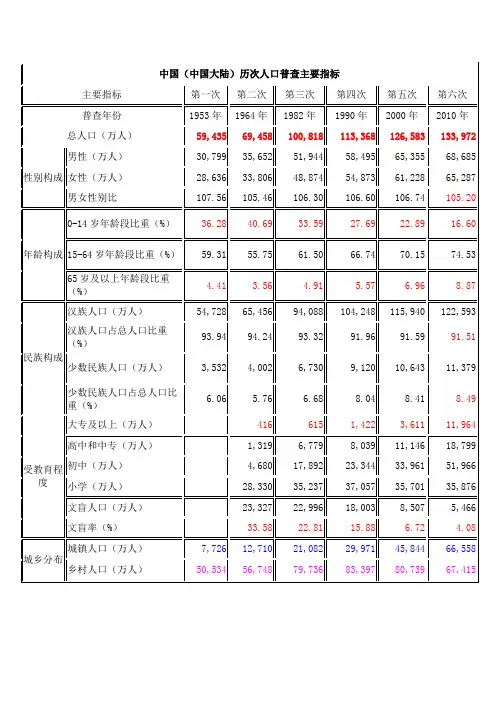

中国(中国大陆)历次人口普查主要指标主要指标第一次第二次第三次第四次第五次第六次普查年份1953年1964年1982年1990年2000年2010年总人口(万人)59,43569,458100,818113,368126,583133,972性别构成男性(万人)30,799 35,652 51,944 58,495 65,355 68,685 女性(万人)28,636 33,806 48,874 54,873 61,228 65,287 男女性别比107.56 105.46 106.30 106.60 106.74 105.20年龄构成0-14岁年龄段比重(%)36.28 40.69 33.59 27.69 22.89 16.60 15-64岁年龄段比重(%)59.31 55.75 61.50 66.74 70.15 74.5365岁及以上年龄段比重(%)4.41 3.56 4.915.576.96 8.87民族构成汉族人口(万人)54,728 65,456 94,088 104,248 115,940 122,593汉族人口占总人口比重(%)93.94 94.24 93.32 91.96 91.59 91.51少数民族人口(万人)3,532 4,002 6,730 9,120 10,643 11,379少数民族人口占总人口比重(%)6.06 5.76 6.68 8.04 8.41 8.49受教育程度大专及以上(万人)416 615 1,422 3,611 11,964高中和中专(万人)1,319 6,779 8,039 11,146 18,799 初中(万人)4,680 17,892 23,344 33,961 51,966 小学(万人)28,330 35,237 37,057 35,701 35,876 文盲人口(万人)23,327 22,996 18,003 8,507 5,466 文盲率(%)33.58 22.81 15.88 6.72 4.08城乡分布城镇人口(万人)7,726 12,710 21,082 29,971 45,844 66,558 乡村人口(万人)50,534 56,748 79,736 83,397 80,739 67,415。

分析对比“五普”与“六普”人口资料看中国人口变化分析对比“五普”与“六普”人口资料看中国人口变化人口的状况很大程度上是一个国家经济社会发展的基本反映,以2010年11月1日零时为标准时点进行的第六次全国人口普查,取得了关于我国人口总量、结构、素质、分布、迁移等大量的基础数据,揭示出我国人口的基本状况和十年来的发展变化,是一笔极为宝贵的信息财富,对制定“十二五”期间的经济社会发展政策具有重要参考价值。

下面是本人对中国人口变化的简单分析:一、人口的数量变化1,总人口全国总人口为1 370 536 875 人。

其中: 普查登记的大陆31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口[3]共1 339 724 852 人。

香港特别行政区人口[4]为7 097 600 人。

澳门特别行政区人口[5]为552 300人。

台湾地区人口[6]为23 162 123 人。

与第五次全国人口普查2000年11月1日零时的12.66亿(1265825048)人相比,十年共增加7390万(73899804)人,增长5.84%,年平均增长率为0.57%。

而1990年到2000年的十年之间,我国人口净增长1.3亿,年均增长是1.07%,也就是10.7‰。

两个十年相比,后一个十年比前一个十年人口净增长减少了约5600万人,年平均增长率从1.07%下降到0.57%,下降了0.5个百分点。

这表明我国计划生育的基本国策得到了很好的贯彻和执行,人口过快增长的势头得到有效的控制。

从而有效缓解了人口增长对资源环境的压力,为改善人民群众的生活创造了好的条件,为经济社会平稳较快发展奠定了好的基础。

同时,中国作为世界上人口最多的国家,人口总量普查数据也表明我国认真履行《国际人口与发展大会行动纲领》和联合国千年发展目标的承诺,为实现全人类自身发展的可持续作出了中国人应有的贡献。

2,家庭户人口大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户[7]401 517 330户,家庭户人口为1 244 608 395 人,平均每个家庭户的人口为3. 10 人,比2000 年第五次全国人口普查的3.44 人减少0.34 人。

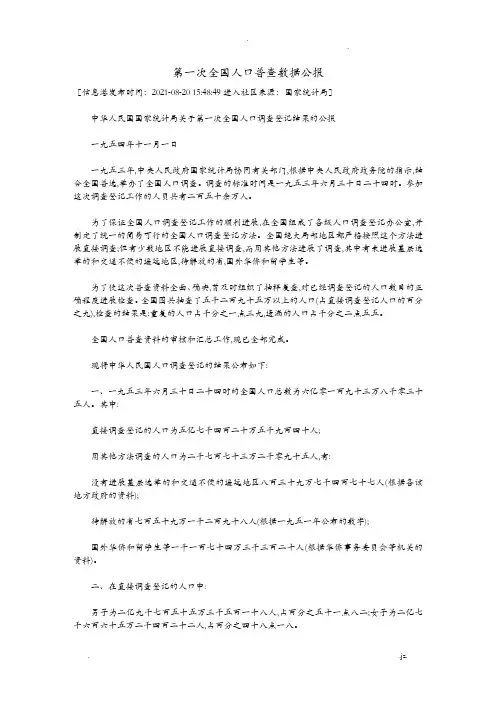

第一次全国人口普查数据公报[信息港发布时间:2021-08-20 15:48:49进入社区来源:国家统计局]中华人民国国家统计局关于第一次全国人口调查登记结果的公报一九五四年十一月一日一九五三年,中央人民政府国家统计局协同有关部门,根据中央人民政府政务院的指示,结合全国普选,举办了全国人口调查。

调查的标准时间是一九五三年六月三十日二十四时。

参加这次调查登记工作的人员共有二百五十余万人。

为了保证全国人口调查登记工作的顺利进展,在全国组成了各级人口调查登记办公室,并制定了统一的简易可行的全国人口调查登记方法。

全国绝大局部地区都严格按照这个方法进展直接调查;但有少数地区不能进展直接调查,而用其他方法进展了调查,其中有未进展基层选举的和交通不便的遥远地区,待解放的省,国外华侨和留学生等。

为了使这次普查资料全面、确实,曾及时组织了抽样复查,对已经调查登记的人口数目的正确程度进展检查。

全国围共抽查了五千二百九十五万以上的人口(占直接调查登记人口的百分之九),检查的结果是:重复的人口占千分之一点三九,遗漏的人口占千分之二点五五。

全国人口普查资料的审核和汇总工作,现已全部完成。

现将中华人民国人口调查登记的结果公布如下:一、一九五三年六月三十日二十四时的全国人口总数为六亿零一百九十三万八千零三十五人。

其中:直接调查登记的人口为五亿七千四百二十万五千九百四十人;用其他方法调查的人口为二千七百七十三万二千零九十五人,有:没有进展基层选举的和交通不便的遥远地区八百三十九万七千四百七十七人(根据各该地方政府的资料);待解放的省七百五十九万一千二百九十八人(根据一九五一年公布的数字);国外华侨和留学生等一千一百七十四万三千三百二十人(根据华侨事务委员会等机关的资料)。

二、在直接调查登记的人口中:男子为二亿九千七百五十五万三千五百一十八人,占百分之五十一点八二;女子为二亿七千六百六十五万二千四百二十二人,占百分之四十八点一八。

第六次人口普查数据及其数据分析(总9页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第六次人口普查数据及其分析摘要:本文收集了中国统计年鉴的一些数据,对中国2010年和之前的数据做了一下整理,主要是从全国人口、男女比例、城市化水平等方面做的个人评析。

关键词:全国人口、男女比例、城市化概念及中国城市化正文:2001~2010年人口数据及构成本表各年人口未包含香港、澳门特别行政区和台湾省的人口数据。

单位:万人数据分析:一、全国人口从全国人口角度考虑(不包含港澳台),2001-2010年间,中国总人口持续上升,其中:2001-2002年,人口增长826万,2002-2003年,人口增长774万,2003-2004年,人口增长761万,2004-2005年,人口增长768万,2005-2006年,人口增长692万,2006-2007年,人口增长681万,2007-2008年,人口增长673万,2008-2009年,人口增长672万。

由此我们可以看出,2001-2010年期间,人口总数不断增加,但增长的人口数呈不断下降的趋势,人口的自然增长率不断下降。

这次人口普查登记的全国总人口为13 3972 4852人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990年到2000年的年平均增长率1.07%下降0.5个百分点。

数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

出现这样的结果很大程度上与我国的基本国策——计划生育制度有关,它对中国的人口问题和发展问题的积极作用不可忽视,但计划生育一味的只控制人口数量,忽略世代更替,造成国家严重的老龄化,未富先老的格局。

如今,我国对计划生育政策做了一些修改,有一定程度的放松。

我国人口自然增长率的下降,还与我国经济的发展与综合国力的提升有莫大的关系。

如今我过社会保障体系不断完善,像以前那样“养儿防老”的现象愈来愈少,许多年轻夫妇都只生一胎甚至不愿生孩子,一定程度上降低了中国人口的自然增长率。

中国第五次人口普查数据分析2001年3月28日,中华人民共和国国家统计局发布了第1号《2000年第五次全国人口普查主要数据公报》。

该公报依据第五次人口普查结果,对中国人口总量、人口增长率、家庭户均人口数、总人口性别构成、年龄构成、民族构成、各种受教育人口数和城乡人口构成等,进行了简要公告。

随后,2001年4月2日,国家统计局又发布了第2号《2000年第五次全国人口普查主要数据公报》,将快速汇总的人口地区分布数据进行了公布。

2001年6月,中国统计出版社又结集出版了这些数据。

随后出版的2001年《中国统计年鉴》,也公布了某些2000年“五普”快速汇总的数据。

本文利用这些已知的数据资料,再结合学术界对中国人口状况的认识,对中国当前的人口状况进行综合的分析。

一、中国的人口总量在“五普”公布中国人口总量的可靠数据之前,国外某些学术界人士在正式或非正式场合,曾经对中国的人口总量持有疑虑,认为由于存在漏报等问题,中国大陆的人口已经超过了13亿。

中国的一些学者,也有类似的看法。

第五次人口普查的数据表明,中国大陆的人口总数为126583万人(包括250万现役军人在内)。

这就解除了国外学术界及国内某些学者的疑虑,也证明了计划生育和中国自改革开放以来经济发展和社会发展对人口出生率的抑制。

可以说,除国家的人口控制政策外,市场经济的竞争性、人力资本和教育费用的提高等也不同程度促使中国人口出生率的迅速下降。

在大陆进行人口普查的前后,香港、澳门和台湾也相继公布了当地的人口数据。

其分别为:香港特别行政区政府于2000年6月30日公布的香港现有人口数为678万;澳门特别行政区政府于2000年9月30日公布的澳门现有人口数为44万;台湾当局于2000年12月公布的中国台湾省和金门、马祖等岛屿的人口数为2228万;所以,2000年年底中国的人口总量应是大陆人口、香港人口、澳门人口、台湾人口之和,即126583+678+44+2228=129533万人。

历年上海市人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):历史年份1953年(一普)1964年(二普)1982年(三普)1990年(四普)2000年(五普)2010年(六普)人口数量6204417人620.44万10816458人1081.65万11859748人1185.97万13341896人1334.19万16407734人1640.77万23019196人2301.92万一、人口性别1、常住人口性别比微升上海第六次全国人口普查(以下简称“六普”)资料显示,2010年上海2301.92万常住人口中,男性1185.49万人,占总人口的51.5 %;女性1116.43万人,占48.5 %;性别比(以女性为100)为106.19,与2000年第五次全国人口普查(以下简称“五普”)相比,上升0.51。

其中,外来常住人口性别比为118.7,比“五普”时下降11.27个百分点。

2、婴幼儿性别比上升“六普”资料显示,2010年上海0-3岁婴幼儿性别比为113.71 ,比“五普”上升3.23 ,且0-3岁年龄段每岁组的性别比均高于“五普”。

其中,外来常住人口0-3岁组婴幼儿性别比为126.13,比常住人口高12.42 ,而户籍常住人口0-3岁组婴幼儿性别比为106.09(见图1)。

显然,外来常住人口婴幼儿的性别比偏高,拉升了全市0-3岁组人口的性别比。

图1 上海0-3岁组婴幼儿年龄性别比3、劳动年龄人口性别比下降“六普”资料显示,2010年上海15-59岁劳动年龄人口中,男性占52%,女性占48%,性别比为108.41,比“五普”时下降2.06。

其中,户籍常住人口中劳动年龄人口性别比为101.43,比“五普”时下降3.96;外来常住人口中劳动年龄人口性别比为117.47,比“五普”下降13.31(见图2)。

10年来,外省市女性大量流入,拉低了上海的劳动年龄人口性别比。

图2 上海劳动年龄人口性别比4、老年人口性别比提高由于老年女性人数高于男性,所以上海老年人口性别比低于100。

第1篇一、引言人口普查是国家重要的国情国力调查,对于制定国家经济社会发展规划、优化资源配置、推进社会治理具有重要意义。

本报告以我国某县为例,通过对人口普查数据的分析,旨在全面了解该县的人口现状、结构特点、发展趋势等,为政府部门制定相关政策提供数据支持。

二、数据来源及分析方法1. 数据来源本报告所使用的数据来源于我国某县2010年和2020年的人口普查数据。

2. 分析方法(1)描述性统计:对人口普查数据的基本情况进行描述,包括人口总数、性别比例、年龄结构、民族构成、教育程度等。

(2)比较分析:对比2010年和2020年人口普查数据,分析人口变化的趋势和特点。

(3)相关性分析:分析人口普查数据中各指标之间的相关性,为政策制定提供依据。

三、人口普查数据分析1. 人口总量及增长(1)2010年,该县总人口为XX万人,其中城镇人口XX万人,农村人口XX万人。

(2)2020年,该县总人口为XX万人,较2010年增加XX万人,增长率为XX%。

(3)分析:近年来,该县人口总量稳步增长,其中城镇人口增长较快,农村人口增长相对较慢。

2. 性别比例(1)2010年,该县性别比为XX:100,略高于全国平均水平。

(2)2020年,该县性别比为XX:100,与2010年基本持平。

(3)分析:该县性别比例基本平衡,但仍有小幅波动。

3. 年龄结构(1)2010年,该县0-14岁人口占比XX%,15-59岁人口占比XX%,60岁及以上人口占比XX%。

(2)2020年,该县0-14岁人口占比XX%,15-59岁人口占比XX%,60岁及以上人口占比XX%。

(3)分析:该县年龄结构呈现“倒金字塔”形状,劳动力人口占比高,老龄化趋势明显。

4. 民族构成(1)2010年,该县汉族人口占比XX%,少数民族人口占比XX%。

(2)2020年,该县汉族人口占比XX%,少数民族人口占比XX%。

(3)分析:该县民族构成稳定,汉族人口占绝大多数。

5. 教育程度(1)2010年,该县高中及以上教育程度人口占比XX%,初中教育程度人口占比XX%,小学及以下教育程度人口占比XX%。

上海常住人口性别年龄结构变化特征分析上海市统计局一、人口性别1、常住人口性别比微升上海第六次全国人口普查(以下简称“六普”)资料显示,2010年上海2301.92万常住人口中,男性1185.49万人,占总人口的51.5 %;女性1116.43万人,占48.5 %;性别比(以女性为100)为106.19,与2000年第五次全国人口普查(以下简称“五普”)相比,上升0.51。

其中,外来常住人口性别比为118.7,比“五普”时下降11.27个百分点。

2、婴幼儿性别比上升“六普”资料显示,2010年上海0-3岁婴幼儿性别比为113.71 ,比“五普”上升3.23 ,且0-3岁年龄段每岁组的性别比均高于“五普”。

其中,外来常住人口0-3岁组婴幼儿性别比为126.13,比常住人口高12.42 ,而户籍常住人口0-3岁组婴幼儿性别比为106.09(见图1)。

显然,外来常住人口婴幼儿的性别比偏高,拉升了全市0-3岁组人口的性别比。

图1 上海0-3岁组婴幼儿年龄性别比3、劳动年龄人口性别比下降“六普”资料显示,2010年上海15-59岁劳动年龄人口中,男性占52%,女性占48%,性别比为108.41,比“五普”时下降2.06。

其中,户籍常住人口中劳动年龄人口性别比为101.43,比“五普”时下降3.96;外来常住人口中劳动年龄人口性别比为117.47,比“五普”下降13.31(见图2)。

10年来,外省市女性大量流入,拉低了上海的劳动年龄人口性别比。

图2 上海劳动年龄人口性别比4、老年人口性别比提高由于老年女性人数高于男性,所以上海老年人口性别比低于100。

“六普”资料显示,60岁及以上、65岁及以上和80岁及以上老年人口性别比均高于“五普”,60岁及以上老年人口性别比为91.7,比“五普”时提高7.69 ;65岁及以上老年人口性别比为85.19,提高5.03;80岁及以上老年人口性别比为65.76,提高6.69(见图3)。

中国⼈⼝年龄结构变化中国⼈⼝年龄结构分析商务统计(论⽂)学校:年级:学号:姓名:专业:指导⽼师:中国⼈⼝年龄结构分析摘要:⼈⼝年龄结构变化对社会经济发展有显著的影响,⽼龄化对就业问题、产业结构、消费、家庭变化等各⽅⾯影响⽇渐明显。

因此,本⽂运⽤统计⽅法和实际的统计数据,对我国⼈⼝年龄结构的变动,进⾏了⽐较全⾯和系统的分析和研究,⽽且在此基础上,还指出⼈⼝年龄结构对就业问题、产业结构、消费、家庭变化等有何影响,并提出有关建议。

关键词:⼈⼝年龄结构;⽼龄化;⼈⼝普查;⼈⼝红利⼀、引⾔社会是由“⼈”所组成,社会经济活动是由“⼈”来进⾏,这个“⼈”是由“不同年龄”,或“不同⾏业”,或“不同层次”的⼈群所组成,显然,这些不同⼈群对社会经济的影响和作⽤是各不相同的,在⼈⼝研究过程中,由于年龄结构数据的特殊意义与作⽤,年龄结构数据质量不仅成为研究⼈⼝状态、⼈⼝过程的必要条件,⽽且是研究⼈⼝问题的前提和基础。

因此,我在这⾥想对⼈⼝年龄结构这个问题进⾏⼀些相关分析。

中国⼈⼝年龄结构变化之猛烈程度是古今中外从没有过的,是建国以来中国社会特定条件所造成的独特现象,这种独特现象,近⼆⼗年来已影响了我国社会⽣活,⼜将严重影响整个下世纪中国社会⽣活的⽅⽅⾯⾯,然⽽,我们的经济分析和社会分析很少结合我国所特有的独特⼈⼝年龄结构变化来进⾏研究。

⾃建国以来进⾏的六次⼈⼝普查,提供了我国⼈⼝年龄结构变化的历史与现状的资料,为我们分析未来⼈⼝年龄结构的变化趋势,制定有关对策提供了可靠依据。

本⽂是根据2010年第六次⼈⼝普查数据对中国⼈⼝年龄结构在今后⼏⼗年的变化给出预测,并就这些变化对中国的就业问题的影视作粗略分析,希望这能对读者有所启迪。

⼆、⼈⼝结构的概念⼈⼝年龄结构:指⼀定时点、⼀定地区各年龄组⼈⼝在全体⼈⼝中的⽐重。

⼜称为⼈⼝年龄构成。

通常⽤百分⽐来表⽰。

例如,中国1982年7⽉1⽇零时,以5岁为⼀组统计⼈⼝年龄结构(表1)。

人口老龄化现状和趋势分析人口老龄化现状和趋势分析篇1 1.我国人口老龄化现状概述我国第六次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口占13.26%,比2023年人口普查上升2.93个百分点,其中65岁及以上人口占8.87%,比2023年人口普查上升1.91个百分点。

中国人口年龄结构的变化,说明随着中国经济社会快速发展,人民生活水平和医疗卫生保健事业的巨大改善,生育率持续保持较低水平,老龄化进程逐步加快。

1.1表现形式及特点由于我国计划生育政策导致相对青壮年、儿童少年来说,老年人口比例增大,人口老龄化提前到来。

我国社会发展相对发达国家存在一定差距,人口老龄化带来的相关经济问题、养老问题比较尖锐。

率先进入老龄化的发达国家人均国民生产总值高达20230美元以上,而我国在人均国民生产总值约为1000美元左右时步入老龄化社会。

在当前国内和国际局势错综复杂的大背景下我国进入老龄化阶段,无疑我国家的长期稳定发展和繁荣富强增加了沉重的负担。

国家的可持续发展,市场经济的稳定与繁荣、国家的安全与稳定等各方面的要求,均需要积极应对人口老龄化带来的诸多挑战。

1.2养老经费状况扶养老人与扶养儿童耗费的经济与人力大不相同。

相关研究结果证明抚养老人与扶养儿童所需费用比大约在2:1 3:1范围内。

老年人主要的社会负担体现在医保和养老保障基金方面。

我国1990年离退休人员支出为388.9亿元,到2023年已高达到4088.6亿元。

医疗费用支出则从1990年的76.2亿元增长到2023年的271.3亿元。

1.3配套设施状况中华文明自古就有尊老爱幼的传统,家庭成员联系紧密,邻里关系融洽,这位老年人安度晚年提供了各种便利条件。

在家庭和社区乃至全社会的努力下,老有所养,老有所为,丰富老年人的精神世界,共建和谐社会已成为我们社会的共识。

各种老年活动室、老年大学、运动健身器材、运动广场等在中华大地随处可见,为老年人丰富精神生活提供了各种保障。

1.4物质生活方面自20世纪90年代以来,我国老年人的物质生活明显提高。