假言命题及其假命题

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:10

三、假言命题及推理Ⅰ问题倒入1、要想皮肤好,早晚用大宝2、大家好,才是真的好3、给我一个支点,我可以撬动地球4、金钱,幸福Ⅱ基本问题(一)假言命题1、定义所谓假言命题就是陈述某一事物情况是另一件事物情况的条件的命题,假言命题亦称条件命题。

例如:1. 如果在淀粉溶液里加入碘酒,那么淀粉溶液会变蓝。

2. 只有水分充足,庄稼才能茁壮生长。

3. 一个代数方程能得到根的计算公式当且仅当这个代数方程的次数不超过四。

分类2、逻辑学考察的事物间的条件关系有三种:1. 如果有事物情况A,则必然有事物情况B;如果没有事物情况A而未必有事物情况B,A就是B的充分而不必要的条件,简称充分条件。

2. 如果没有事物情况A,则必然没有事物情况B;如果有事物情况A而未必有事物情况B,A就是B的必要而不充分的条件,简称必要条件。

3. 如果有事物情况A,则必然有事物情况B;如果没有事物情况A,则必然没有事物情况B,A就是B的充分必要条件。

例如:1. A下雨;B地湿。

2. A不断呼吸;B人能活着。

3. A三角形等边;B三角形等角。

例1中的A是B的充分条件;例2中的A是B的必要条件;例3中的A是B的充分必要条件。

3、假言命题的种类与此相应,假言命题也有三种,即:充分条件假言命题、必要条件假言命题和充分必要条件假言命题。

根据三种不同的假言命题的逻辑性质,相应地,也就有三种不同的假言推理。

(1)充分条件假言命题充分条件假言命题是陈述某一事物情况是另一件事物情况的充分条件的假言命题。

“如果,那么”是充分条件假言命题的联结词;“如果”后面的支命题称为前件;“那么”后面的支命题称为后件。

用p表示前件,用q表示后件,充分条件假言命题的的命题形式可表示为:如果p,那么q符号为:p→q(读作“p蕴涵q”)。

例如“如果物体不受外力作用,那么它将保持静止或匀速直线运动”是一个充分条件假言命题。

充分条件假言命题与其支命题(前件、后件)之间的真假关系是:如果前件真而后件假,则该充分条件假言命题才是假的;如果不是“前件真而后件假”,则该充分条件假言命题是真的。

•第五章复合命题及其推理第四节假言命题及其推理一、假言命题(一)定义:条件-结果。

反映某事物情况是另一事物情况存在条件的命题。

1、如果物体不受外力作用,那么它将保持静止或匀速直线运动。

2、只有有作案动机,才会是案犯。

3、当且仅当三角形等角,它才等边。

(二)构成:1、支命题—前件(条件),后件(结果)2、联结词—如果……那么只有……才当且仅当……才(三)种类及逻辑性质1、充分条件假言命题(1)内涵:有前件必有后件,无前件未必无后件。

只要下雨,地上就湿.如果摩擦,就会生热.(多条件、多因同果)(2)联结词:如果……那么→倘若……则,只要……就当……便,要是……就。

(3)命题形式:p→q(4)逻辑值:前真后假为假,其余为真。

摩擦→生热“P →q”定义为“﹁p∨ q”“P →q” ↔“﹁p∨ q”2、必要条件假言命题1、含义:无前件必无后件有前件未必有后件只有阳光充足,庄稼才能长好。

只有努力学习,才能取得好成绩。

(复合条件、合因一果)2、联结词:只有……才←除非…不,必须…才,不…就不3、命题形式:p←q,﹁p→﹁q4、逻辑值:前假后真为假,其余为真。

3、充分必要条件假言命题1、含义:前件既是后件的充分条件,也是后件的必要条件,反过来一样,后件既是前件的充分条件也是前件的必要条件。

当且仅当三角形等角,则三角形等边。

人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。

(唯一条件联系)2、联结词:↔当且仅当……才如果且只有……才3、命题形式:p↔q 当且仅当p,才q如果p那么q,且只有p才q4、逻辑值:前后件一真一假时为假等角↔等边“P ↔q” ↔“q↔p ”三种条件之间有内在联系(1)意义:弄清可以实现它们之间的转换推演,使表达方式多样活泼。

(2)充分与必要的前后件之间有固定的逻辑关系:前件是后件的充分,则后件是前件的必要。

(p→q)↔( q ← p )摩擦→生热努力学习←好成绩二、假言推理(一)定义:前提中有假言命题,据其逻辑特性进行的推理。

假言命题公式

假言命题公式也被称为条件命题公式或蕴涵式,是数理逻辑中的一个重要概念。

假言命题公式由两个命题构成,形式上表示为“A→B”,其中A称为前提,B称为结论。

该公式的意义是,在A成立的情况下,B也必然成立。

在真值表中,假言命题

公式的真值根据前提A和结论B的真值来确定。

真值表如下:

A B A→B

真真真

真假假

假真真

假假真

从真值表可以看出,当前提A为真时,无论结论B是真是假,假言命题公式的真值都是真。

只有当前提A为假时,才有可

能使整个命题为假。

例如,如果假设"A:天空是晴朗的","B:明天会下雨",则

假言命题公式为"A→B"。

在这个例子中,无论天空是否晴朗,如果"明天会下雨"这个结论成立,假言命题公式的真值就是真。

只有当天空是晴朗的前提不成立,才可能使整个命题为假。

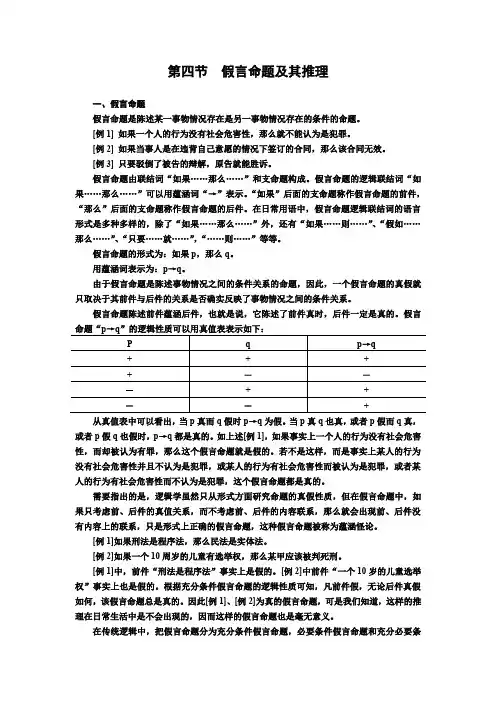

第四节假言命题及其推理一、假言命题假言命题是陈述某一事物情况存在是另一事物情况存在的条件的命题。

[例1] 如果一个人的行为没有社会危害性,那么就不能认为是犯罪。

[例2] 如果当事人是在违背自己意愿的情况下签订的合同,那么该合同无效。

[例3] 只要驳倒了被告的辩解,原告就能胜诉。

假言命题由联结词“如果……那么……”和支命题构成。

假言命题的逻辑联结词“如果……那么……”可以用蕴涵词“→”表示。

“如果”后面的支命题称作假言命题的前件,“那么”后面的支命题称作假言命题的后件。

在日常用语中,假言命题逻辑联结词的语言形式是多种多样的,除了“如果……那么……”外,还有“如果……则……”、“假如……那么……”、“只要……就……”,“……则……”等等。

假言命题的形式为:如果p,那么q。

用蕴涵词表示为:p→q。

由于假言命题是陈述事物情况之间的条件关系的命题,因此,一个假言命题的真假就只取决于其前件与后件的关系是否确实反映了事物情况之间的条件关系。

假言命题陈述前件蕴涵后件,也就是说,它陈述了前件真时,后件一定是真的。

假言从真值表中可以看出,当p真而q假时p→q为假。

当p真q也真,或者p假而q真,或者p假q也假时,p→q都是真的。

如上述[例1],如果事实上一个人的行为没有社会危害性,而却被认为有罪,那么这个假言命题就是假的。

若不是这样,而是事实上某人的行为没有社会危害性并且不认为是犯罪,或某人的行为有社会危害性而被认为是犯罪,或者某人的行为有社会危害性而不认为是犯罪,这个假言命题都是真的。

需要指出的是,逻辑学虽然只从形式方面研究命题的真假性质,但在假言命题中,如果只考虑前、后件的真值关系,而不考虑前、后件的内容联系,那么就会出现前、后件没有内容上的联系,只是形式上正确的假言命题,这种假言命题被称为蕴涵怪论。

[例1]如果刑法是程序法,那么民法是实体法。

[例2]如果一个10周岁的儿童有选举权,那么某甲应该被判死刑。

[例1]中,前件“刑法是程序法”事实上是假的。

假言言语理解

假言命题是逻辑学中的一种命题,它表示一个条件和结论的关系,其中结论的真实性取决于条件的真实性。

假言命题通常由一个前件和一个后件组成,表示为 "如果P,那么Q"。

其中P是前件,Q是后件。

在逻辑学中,假言命题可以分为以下三种类型:

1. 充分条件假言命题:如果P,那么Q,其中P存在时Q一定存在。

2. 必要条件假言命题:只有当P,才Q,其中P不存在时Q一定不存在。

3. 充分必要条件假言命题:当且仅当P,才Q,其中P存在时Q一定存在,P不存在时Q一定不存在。

在理解假言命题时,需要注意以下几点:

1. 假言命题的前件和后件之间存在逻辑联系,这种联系表明了条件和结论之间的依赖关系。

2. 假言命题的真假取决于前件和后件之间的逻辑关系,如果前件为真而后件为假,则整个假言命题为假。

3. 在推理过程中,可以利用假言命题的性质进行推理,例如传递性、逆否律等。

在日常生活中,我们经常遇到假言命题的应用。

例如,“如果天下雨,那么地面会湿”,“只有努力学习,才能取得好成绩”等。

正确理解和应用假言命题可以帮助我们更好地进行逻辑推理和问题解决。

我们知道,逻辑学当中包含3种假言命题。

充分条件假言命题,必要条件假言命题,和充分必要条件假言命题。

这3种假言命题具有如下等性质。

了解性质之前。

我们需要对其作出基础理论的判断。

先说充分条件假言命题,其表达形式:“只要........就..........”,“如果........那么.........”诸如此类的表达方式。

举例只要A 就B 或者如果A那么B 这样一个充分条件的假言命题,是有2个事件组成的。

A和B其表达构成逻辑整体(错误的+正确的)就是有4种情况,A成立+B成立,A不成立+B成立,A成立+B不成立,A不成立+B不成立。

我们发现在充分命题的表达方式中,这四种形式只有一个不满足,如果A 则B,不满足的情况是如果A 则非B。

即A成立B不成立。

其它三种情况都是符合这个充分假言命题的。

如果满足这3种情况当中的任意一种,那么这个假言命题就是为真的。

从而我们推断出,这个假言命题的假命题就是A成立B不成立。

注意:这里不能用假言命题形式表达。

因为这是4种情况中剩下的唯一一种情况,是陈述性的。

因此得出结论:充分假言命题的假命题是肯定前件,否定后件组成的陈述性命题。

且当此充分假言命题为真的时候,自然假命题不成立,当充分假言命题为假的时候,其假命题是成立的,也就是为真了。

这就是逆向思维的角度来确定。

同理,我们看必要条件假言命题,其表达形式:“只有.......才.........”举例只有A 才能B。

这样一个必要条件的假言命题。

我们来看待A和B的组合。

A成立B成立,A不成立B成立,A成立B不成立,A不成立B不成立。

这4种情况构成了一个整体逻辑。

我们发现。

在必要条件假言命题中,这四种情况只有一种不满足, A不成立B 成立。

只有A 才能B,显然B的成立是基于A的基础上的。

A 成立了才能有B成立的可能。

因此A不成立B成立是其必要条件假言命题的假命题。

因此得出结论:必要条件假言命题的假命题是否定前件,肯定后件的陈述性命题。

且当此必要条件假言命题为真,则自然其假命题不成立。

如果当必要条件为假。

那么其假命题必然为真。

假命题所陈述的情况就成立了!最后请大家记住:假言命题+其假命题构成了一个完整的逻辑整体!非此即彼的概念!充分条件假言命题:如果A 那么B。

A是B的充分条件。

所谓充分就是顺理成章,理应如此!其假命题就是使其不能顺理成章,也就是说A成立了,B不能成立。

即我们总结出充分假言命题的假命题是肯定前件(A成立),否定后件(B不成立),两者用和(且)的关系构成一个联言命题。

提示:假言命题的假命题是陈述性联言命题,不是假设性的。

其等价命题有三种形式。

如果A 那么B。

等价的逆否命题:如果非B 那么非A。

将原命题倒过来说且对前件后件均否定。

等价的必要条件假言命题:充分必要就是一对互逆状态的逻辑。

因此如果A 那么B 就可以转换为只有B才能A。

等价的联言命题:先看原命题的假命题为 A且非B,再次对A且非B 转换为假命题就和原命题相同了。

故而为非A或者B。

(联言命题的假命题转换其实很简单,只需把成立的改成不成立,把或者改成且(把且改成或者))必要条件假言命题:只有A 才能B。

A是B的必要条件。

所谓必要就是指不可缺少,缺了不行!否定意义大于肯定意义。

其假命题就是使其不能成为必要条件,是可缺少的,少了你也行,也就是说A 不成立了,B照样也能成立。

即我们总结出必要条件假言命题的假命题是否定前件(A不成立),肯定后件(B成立),两者用和(且)的关系构成一个联言命题。

提示:假言命题的假命题是陈述性联言命题,不是假设性的。

其等价命题有三种形式。

只有A 才能B。

等价的逆否命题:只有非B 才能非A。

将原命题倒过来说且对前件后件均否定。

等价的充分条件假言命题:充分必要就是一对互逆状态的逻辑。

因此只有A ,才能B 就可以转换为如果B 那么A。

等价的联言命题:先看原命题的假命题为非A且B,再次对非A且B 转换为假命题就和原命题相同了。

故而为A或者非B。

(联言命题的假命题转换其实很简单,只需把成立的改成不成立,把或者改成且(把且改成或者))逻辑判断快速解题法一.条件有矛盾真假好分辨公务员考试中有这样的试题:试题1:某仓库失窃,四个保管员因涉嫌而被传讯。

四人的供述如下:甲:我们四人都没作案;乙:我们中有人作案;丙:乙和丁至少有一人没作案;丁:我没作案。

如果四人中有两人说的是真话,有两人说的是假话,则以下哪项断定成立? A.说真话的是甲和丁 B.说真话的是乙和丙c.说真话的是甲和丙 D.说真话的是乙和丁这是典型的利用分析矛盾解析的试题。

历年至今,在全国各地公务员考试中屡不鲜。

解析这类试题,关键要找到条件之间的逻辑矛盾,然后真假自明。

什么是逻辑矛盾?简明地说,两个不同的断定,必有一个真,一个假。

比如:“这马是白的”和“这马不是白的”就构成了逻辑矛盾。

两者不能同真也不能同假。

而“这马是白的”和“这马是黄的”就不是逻辑矛盾。

虽然它们不能同真,但有可能都是假的——如果它是一匹红色的马呢?了解了这些常识,可以利用分析矛盾的方法,解答上题。

[解析]1)四人中,两人诚实,两人说谎。

2)甲和乙的话有矛盾!甲:我们四人都没作案;乙:我们中有人作案;可断定:甲和乙两人一个诚实一个撒谎。

剩余丙、丁两人中也必然是一个诚实一个撒谎。

3)假设:丁说的是真话,那么,可推出丙说的话也真啊!丙:乙和丁至少有一人没作案;丁:我没作案。

显然,丁说真话不成立,于是推出:丁说假话,丙说真话。

4)断定了丁说假话,就推出甲说的也是假话,乙说真话。

答案B。

即:说真话的是乙和丙。

试题2:军训最后一天,一班学生进行实弹射击。

几位教官谈论一班的射击成绩。

张教官说:“这次军训时间太短,这个班没有人射击成绩会是优秀。

”孙教官说:“不会吧,有几个人以前训练过,他们的射击成绩会是优秀。

”周教官说:“我看班长或是体育委员能打出优秀成绩。

”结果发现三位教官中只有一人说对了。

由此可以推出以下哪一项肯定为真()?A.全班所有人的射击成绩都不是优秀。

B.班里有人的射击成绩都是优秀。

C.班长的射击成绩是优秀。

D.体育委员的射击成绩不是优秀。

[解析]1)三人中只有一个说的对。

2)张、孙二教官说法矛盾:张教官说:“这次军训时间太短,这个班没有人射击成绩会是优秀。

”孙教官说:“不会吧,有几个人以前训练过,他们的射击成绩会是优秀。

”断定:张孙二人一对一错。

因仅有一人对,第三个人周教官必错无疑。

2)周教官说:我看班长或是体育委员能打出优秀成绩。

这是错话,所以班长和体育委员都不优秀(任哪一个优秀周都不会错了)。

答案D。

试题3:某律师事务所共有12名工作人员。

①有人会使用计算机;②有人不会使用计算机;③所长不会使用计算机。

上述三个判断中只有一个是真的。

以下哪项正确表示了该律师事务所会使用计算机的人数?A. 12人都会使用。

B. 12人没人会使用。

C. 仅有一个不会使用。

D. 仅有一人会使用。

[解析]1)假设条件③真,那么条件②也必然真,这和题中“只有一真”矛盾。

②有人不会使用计算机;③所长不会使用计算机。

显然③必假,即所长会使计算机为真,那么“①有人会使用计算机”是真话。

2)我们找到了唯一真的条件是①,剩余的条件“②有人不会使用计算机”必然假,推出:12人都会使用是真的。

答案A。

针对这道题,也可以把选项分别对照题中条件选中A是答案,但,这样的方法没有普适性,只可做快速解析的灵活方法之一(排除法)。

快读:遇到真假变化,不必详读理解:快解:揪出逻辑矛盾,剩余真假自明。

矛盾分析,在解析其他类型的测试中,亦有广泛应用。

逻辑矛盾形式有一定的量,全国各地试题变化灵活。

备考可参考本章稍后介绍的矛盾律、排中律综合解析部分的有关常识和各类习题。

二.发现联结词规则用在先联结词如:如果……那么,只有……才,或者……或者……,……并且……等。

在逻辑学中称做联结词,是逻辑常项。

日常生活语言交流中,虽然人人使用联结词,但语义是不规范的。

甚至会出现歧义,使表达变得模糊不清。

公务员考试中,所有联结词所表述的语义都是规范的,逻辑语义不容质疑。

所以在阅读分析中,联结词是断定逻辑关系的重要直观依据。

由联结词构成的语句是表达判断的复合命题。

如:前件后件如果提高生产率,那么就能实现目标。

只有提高生产率,才能实现目标。

或者提高生产率,或者实现目标。

提高生产率并且实现目标……常简约成:提高生产率就能实现目标提高生产率才能实现目标。

提高生产率或实现目标。

提高生产率也实现目标分析上面命题,容易理解它们的语义是完全不同的,所以逻辑性质也不同。

因此,前后件之间的推理思路就不同。

推理思路有规律,这些规律叫推理规则。

公务员考试中,发现有联结词出现(包括简约)的试题,就必须使用推理规则,这是重要考点。

在这里,简单介绍如下必考的规则:首先定义逻辑符号的语义(必须熟记):1)大小写英文字母均可:A、B、p、q…指代相关事物;2)逗号:,读:与。

表达“并列”(与旧符号“∧”相同)3)右箭头:→ 读:则。

表示“如果…那么”4)对号:V 读:或。

表达“或者…或者”5)双箭头:=> 读:所以。

是推出符号。

(也可用“→”替代)6)负号:- 读:非。

表达否定。

(与旧符号“¬”相同)1.充分条件推理规则:句型:如果A,那么B。

符号:A → B(读A则B)规则1:断定A,必然断定B。

符号:A → B,A => B (分离规则)规则2:断定非B,必然断定非A。

符号: A → B,-B => -A(逆否规则)传递规则:A → B,B → C => A → C2.必要条件推理:句型:只有A,才B。

符号:A←B(读A才B)规则:(从略)必要条件规则容易与充分规则记混,我们介绍一个换位定理,可以把必要条件转换为充分条件句,只要记住充分规则就可以了。

换位定理:句型转换:只有B才A = 如果A则B。

符号: B ← A = A → B3.排中律规则(相容析取)句型:或者A,或者B。

符号:A V B(读A或B)规则1:否定A,必然断定B。

符号:A V B,-A => B规则2:否定B,必然断定A。

符号:A V B,-B => A这三类规则是重要考点,必须熟练掌握。

请看试题。

试题1:由于最近的市场变化,绿岛公司必须在以后两年的时间里提高10%的生产率,否则它就会破产。

事实上,从绿岛公司的生产和经营结构来看,如果能提高10%的生产率,那么它就能实现提高20%的生产率的目标。

如果以上陈述为真,以下哪项陈述必然真?A.如果绿岛公司不能达到提高20%的生产率的目标,它就会破产。

B.在以后两年内,如果绿岛公司提高了20%的生产率,它就不会破产。

C.如果市场没有变化,绿岛公司就不需要提高生产率以防止破产。

D.在以后两年内,绿岛公司有可能提高10%的生产率,但不可能达到提高20%的目标。