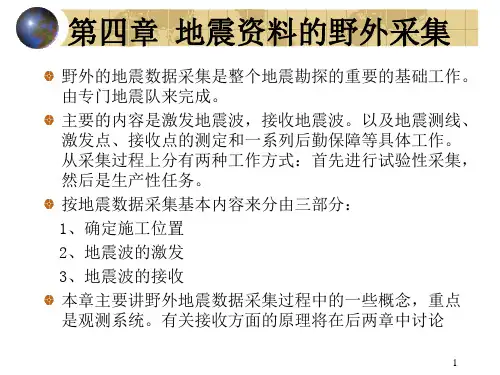

6第四章_地震资料的野外采集

- 格式:ppt

- 大小:2.38 MB

- 文档页数:2

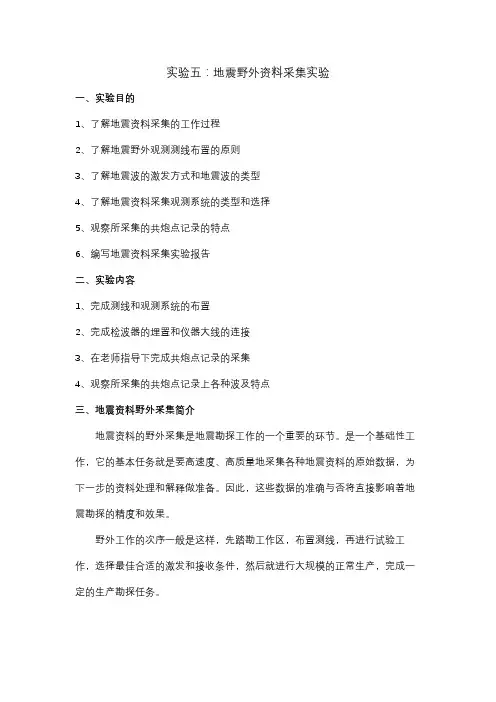

实验五:地震野外资料采集实验一、实验目的1、了解地震资料采集的工作过程2、了解地震野外观测测线布置的原则3、了解地震波的激发方式和地震波的类型4、了解地震资料采集观测系统的类型和选择5、观察所采集的共炮点记录的特点6、编写地震资料采集实验报告二、实验内容1、完成测线和观测系统的布置2、完成检波器的埋置和仪器大线的连接3、在老师指导下完成共炮点记录的采集4、观察所采集的共炮点记录上各种波及特点三、地震资料野外采集简介地震资料的野外采集是地震勘探工作的一个重要的环节。

是一个基础性工作,它的基本任务就是要高速度、高质量地采集各种地震资料的原始数据,为下一步的资料处理和解释做准备。

因此,这些数据的准确与否将直接影响着地震勘探的精度和效果。

野外工作的次序一般是这样,先踏勘工作区,布置测线,再进行试验工作,选择最佳合适的激发和接收条件,然后就进行大规模的正常生产,完成一定的生产勘探任务。

1、地震勘探的测线布原则地震测线是指沿着地面或海面进行地震勘探野外工作的路线,沿测线观测到的数据经数据处理以后的成果就是地震剖面(时间剖面或深度剖面),它是地震资料解释的基本依据。

因此,测线的布置与了解地下地质结构的关系很大。

一般对测线布置的基本原则是:(1)测线应尽量为直线(2)主测线应垂直构造走向(3)测线应尽量通过已有的井位,做好连井连片测线,以利于地层的对比和全区连片成图(4)测线间距随踏勘程度(阶段)的不同,应由疏到密。

2、地震波的激发激发是产生地震波的震源条件,在地震勘探中把震源条件叫做激发条件,它是指选择合适的震源类型和激发方式。

A、地震勘探对激发条件的基本要求:(1)激发的地震波要有一定的能量,以保证获得勘探目的层的反射。

(2)要使激发的地震波频带较宽,使激发的波尽可能接近于8脉冲,以提高分辨率。

(3)要使激发的地震有效波能量较强,干扰波较弱,有较高的信噪比。

(4)在重复激发时,要有良好的重复性。

B、地震波激发的震源类型地震勘探利用人工激发的地震波,我们称这种激发为人工震源。

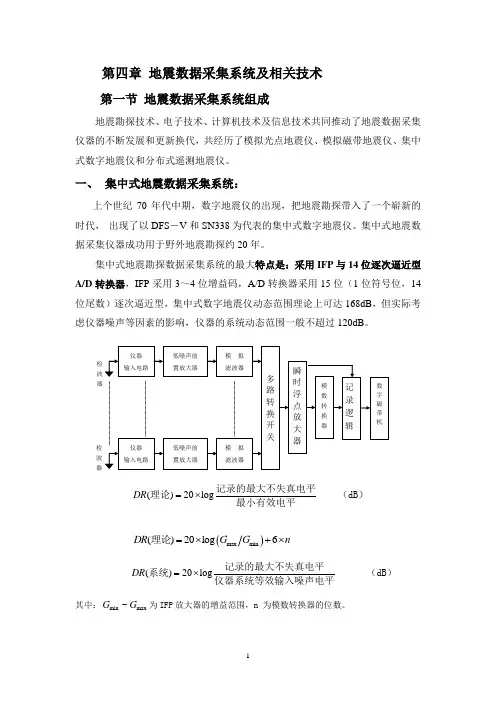

第四章 地震数据采集系统及相关技术第一节 地震数据采集系统组成地震勘探技术、电子技术、计算机技术及信息技术共同推动了地震数据采集仪器的不断发展和更新换代,共经历了模拟光点地震仪、模拟磁带地震仪、集中式数字地震仪和分布式遥测地震仪。

一、 集中式地震数据采集系统:上个世纪70年代中期,数字地震仪的出现,把地震勘探带入了一个崭新的时代, 出现了以DFS -V 和SN338为代表的集中式数字地震仪。

集中式地震数据采集仪器成功用于野外地震勘探约20年。

集中式地震勘探数据采集系统的最大特点是:采用IFP 与14位逐次逼近型A/D 转换器,IFP 采用3~4位增益码,A/D 转换器采用15位(1位符号位,14位尾数)逐次逼近型,集中式数字地震仪动态范围理论上可达168dB ,但实际考虑仪器噪声等因素的影响,仪器的系统动态范围一般不超过120dB 。

()20log DR =⨯记录的最大不失真电平理论(dB )最小有效电平()max min ()20log 6DR G G n =⨯+⨯理论()20logDR =⨯记录的最大不失真电平系统(dB )仪器系统等效输入噪声电平其中:min max ~G G 为IFP 放大器的增益范围,n 为模数转换器的位数。

二、分布式遥测地震数据采集系统把数据采集系统中的放大器、滤波器、A/D转换器、数据传输控制逻辑以及整个控制用CPU做在一个小箱体内,称为“采集站”,将采集站放置在检波点上,每个采集站用小线与1~8道检波器连接,各采集站用数字大线或以无线方式与中央控制主机相连,构成分布式(Distributed)数据采集系统。

⒈由于受到采样间隔和大线重量的限制,集中式地震仪生产道数一般不超过120道,适应不了三维地震勘探对道数的要求。

而分布式遥测地震仪的道数可达到上千道甚至上万道,完全能够满足三维地震勘探的需要。

⒉集中式数字地震仪的检波器通过大线与采集系统连接,由于大线上传输的是模拟信号,传输的距离又比较远,因此,信号易受各种干扰因素的影响。

地震野外采集是地震勘探中的重要环节,主要包括以下步骤:

试验工作:包括干扰波调查、地震地质条件的了解、激发条件的选择、记录条件的选择等。

数据采集:根据采集环境的不同,选择不同的采集方法。

但无论如何,数据采集都是最关键的一步,因为如果原始数据有严重缺陷,是没有任何办法可以修补的,因此高质量的野外工作是地震勘探成功的基础。

数据处理:将野外观测所得到的地震原始资料加工处理,将地震数据变成地质语言。

地震资料解释:地质学家通过对地震数据的分析解释,确定地下岩层结构,寻找地层信息,并进行描述和分析。

在野外采集过程中,需要注意以下几点:

遵循安全操作规程,确保工作人员的人身安全。

严格按照设计要求进行采集工作,确保数据的准确性和可靠性。

在采集过程中,及时发现和解决问题,避免数据出现严重缺陷。

采集完成后,及时整理和保存数据,确保数据的完整性和可用性。

总之,地震野外采集是地震勘探中非常重要的一环,需要认真对待每一个环节,确保采集到的数据准确可靠,为后续的地震资料解释和地质勘查工作提供有力支持。

野外地震队采集基础知识及工作流程野外采集是一个系统工程,其中的每一个环节都互相影响互相制约,都对最终采集质量有着不同影响。

为了更好地执行海外地震采集任务,有必要对一些基本的地球物理勘探知识和野外工作流程做一个系统的了解。

本文将针对野外地震采集工程,对一些基本的基础知识和野外采集工作流程做一个系统的介绍1野外采集基础知识系统的掌握野外地震采集的一些必要的基础知识是顺利执行野外地震勘探的基础,不管你处在什么岗位上,要想在野外大显身手,都必须具备必要的理论知识。

下面将从基本概念、观测系统、地震波激发、接收以及野外采集常用软件几个方面概要的介绍一下野外采集的一些基础知识。

1.1基本物探知识1.1.1几个重要的基本概念1.1.1.1 地震波(Seismic Wave)地震波是一种在介质中从一点到另一点传播的弹性扰动。

地震波有几种类型,包括:●两种体波:纵波和横波●面波:瑞利波(地滚波)、斯通莱波、勒夫波、管波1.1.1.2 炮点(Source Point)炮点是指激发地震波能量的位置,激发源可能是炸药、气枪、重锤、可控震源等。

如果采用震源组合,炮点通常指组合中心。

1.1.1.3 炮点距(Source Interval)炮点距指相邻炮点间的距离。

1.1.1.4 炮点线(Source Line)炮点线指炮点沿之布设的一条线,炮点通常等间距布设。

1.1.1.5 炮线距(Source Line Interval)在三维勘探中,相邻炮线间的距离称为炮线距,通常沿垂直于炮线的方向测量该距离。

1.1.1.6 接收点(Receiver Station)接收点指检波器的组合中心位置1.1.1.7 道间距(Receiver Interval)道间距也就是既接收点距,指相邻接收点间的距离。

1.1.1.8 接收线(Receiver Line)接收线指接收点沿之布设的一条线。

1.1.1.9 接收线距(Receiver Line Interval)在三维勘探中,相邻接收线间的距离称为接收线距,通常沿垂直于接收线的方向测量该距离。

第一章 地震勘探的理论基础1、各向同性介质:弹性与空间方向无明确关系的介质称各向同性介质,否则是各向异性介质。

2、泊松比σ:弹性体受力纵向伸长(缩短)与横向收缩(膨胀)的比值。

L L d d //∆∆=σ3、对于大多数沉积岩石,σ=0.25,∴V P =1.73V S 。

4、瑞雷面波(R 波)特点:(1) 波的能量分布在地表附近的介质中并随深度迅速衰减。

(2) 质点振动方向分上、下、坐、右,合成的振幅轨迹是椭圆(逆时针方向),长轴垂直地面,长短轴比值是2/3。

(3) 当σ=0.25时,V R = 0.92V S =0.54V P ,速度低、频率低(10~30Hz),波形宽。

(4) 有频散(波散)现象,不同频率的成分传播速度(相速度)不同,即群速度不等于相速度。

5、拉夫面波(L 波) 特点:能量沿地震界面分布,振动方向与传播方向垂直,振动平面平行界面,即为SH 波,由于水平振动,检波器接收不到。

6、地震波的特征:运动学特征——研究波在地层中传播的空间位置与传播时间的关系。

动力学特征——研究波在地层中传播的能量(振幅)变化和波形特征(频谱)。

7、惠更斯原理(1690)也叫波前原理,说明波向前传播的规律。

在弹性介质中,任意时刻波前面上的每一点,都可看作是一个新的波源(子波)而产生二次扰动,新波前的位置可认为是该时刻各子波波前的包络。

惠更斯原理只给出了波传播的空间位置,而不能给出波传播的物理状态。

菲涅尔(1814)对惠更斯原理进行了补充:波在传播时,任意点处的振动,相当于上一时刻波前面上全部新震源产生的子波在该点处相互干涉的合成波。

8、视速度定理地震波的传播是沿射线方向进行的,而观测地震波是沿测线方向进行的,其方向和射线方向不一致。

波前沿测线传播的速度不是真速度V ,而是视速度*V 。

αsin //=∆∆=∆∆∆∆=*xs t x t s V V βαcos sin V V V ==* 式中 α——射线与地面法线的夹角,称入射角;β——波前与地面法线的夹角,称出射角。