上消化道出血的原因

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:17

上消化道出血的原因与治疗上消化道指的是胃部、食道等器官,导致上消化道出血的因素较多,例如饮食不卫生、误食异物等。

为此,在患上上消化道出血时,应当避免吃一些辛辣刺激性食物,同时还要戒烟、戒酒,尽量不喝、浓茶、咖啡等饮品。

防止出现因不良习惯加重病情,这会严重影响治疗。

一、引起上消化道出血的原因1、炎症因素大多数的情况下均和胃肠道黏膜发炎有着密切的联系,在发生胃肠道黏膜发炎后,则会有充血、水肿、糜烂以及溃疡等情况产生。

同时还与胃溃疡、急性胃粘膜病变以及息肉等病症存在密切的联系。

应要按照胃肠道疾病的类型施行对症治疗。

2、机械因素是由胃、十二指肠等器官被感染导致黏膜糜烂、出血等情况,并且还和食管穿孔导致的黏膜绞窄、阻塞、出血等有着关系。

另外,疾病刺激和外界刺激导致的呕吐,也能够造成消化道出血,反复性的剧烈呕吐经常会将胃内压升高,造成食物和胃部的粘膜发生撕裂,进而产生出血的情况。

3、胃癌胃癌可以说是导致消化道出血的主要原因之一,尤其在病情进展至晚期,因癌组织表面产生缺血性坏死,致使出现较多的糜烂和溃疡,进而累及到胃内血管,产生不同程度的消化道出血。

该病症状一般常见黑便、呕血。

对于早期的胃癌患者,常常会伴有大便潜血、贫血等情况。

5、消化道溃疡通常情况下,消化道溃疡引起的上消化道出血也是比较多见的。

例如胃溃疡、十二指肠溃疡。

特别是在溃疡位置的大量毛细血管分布时,则会致使毛细血管发生破裂引发出血。

在溃疡位置具有动脉血管时,还会有一定的几率致使大出血发生,进而引起死亡。

7、邻近器官疾病因素动脉瘤、胆道感染引起的胆道出血、胰腺炎以及胰腺肿瘤等均能够造成上消化道出血,因此在予以治疗上消化道输血的过程中,应对上述这些疾病进行治疗,方能对上消化道出血予以改善。

需进一步治疗邻近器官疾病,上消化道出血情况能有所改善。

全身性病因素败血症,严重肝炎,血友病和再生障碍性贫血等疾病类型有一定几率导致上消化道发生出血。

在治疗过程中需要预防感染。

上消化道出血健康宣教首先,我要介绍上消化道出血的病因。

上消化道出血的病因非常多样,常见的原因包括消化道溃疡、食管静脉曲张、胃癌等。

消化道溃疡是上消化道出血最常见的病因,它是由于胃酸和胃液对胃黏膜的损伤导致的。

食管静脉曲张是由于肝硬化等原因引起的食管内部静脉曲张扩张,从而导致食管出血。

胃癌是指胃部恶性肿瘤的发生,它会导致胃壁受到损伤,从而引起出血。

接下来,我要谈一下上消化道出血的症状。

上消化道出血的症状包括呕血、黑便或便血等。

呕血是指口中流出的带有血液的物质,它常常是鲜红色或者咖啡色。

黑便是指排便的颜色变为黑色,这是因为出血的血液经过胃肠道消化而变化的结果。

便血是指粪便中含有血液,它常常是鲜红色。

此外,还有一些其他的症状,如恶心、呕吐、腹痛等。

对于上消化道出血的治疗,我们需要去医院就诊,并且根据病因采取相应的治疗方法。

常见的治疗方法包括药物治疗、内镜治疗以及手术治疗等。

药物治疗包括给予止血药物,帮助减少新的出血,并且促进溃疡的愈合。

内镜治疗是指通过内镜检查,并且进行腔内治疗,如注入止血剂、电凝止血等。

手术治疗是指在严重出血的情况下,通过手术来处理出血部位,手术的方式根据具体情况而定。

最后,我要提醒大家一些预防上消化道出血的措施。

首先,保持健康的生活方式。

要少吃辛辣刺激的食物,戒烟限酒,避免暴饮暴食,规律作息,适量运动。

其次,注意饮食卫生,避免生冷食物和不洁食物,防止食物中毒引起的上消化道出血。

再次,定期体检,及早发现和治疗消化系统疾病,如胃溃疡、胃息肉等。

最后,要保持良好的心态,减少精神压力,避免长时间精神紧张,因为精神因素也会引起消化系统疾病。

综上所述,上消化道出血是一种常见的急性疾病,病因复杂,临床表现多样。

我们要提高对上消化道出血的认识,尤其是病因、症状、治疗方法以及预防措施等方面的知识。

如果出现呕血、黑便或便血等症状,一定要及时就医,并且按照医生的指导进行治疗。

同时,我们要注意日常的健康生活方式,遵循预防措施,尽量避免上消化道出血的发生。

105·健康科学·治疗上消化道出血,查明原因是关键韩剑勇上消化道出血指屈氏韧带以上的消化道出血,包括十二指肠、胃、食管、胆道等病变引起的出血,也包括胃空肠吻合术后空肠病引起的出血。

引起上消化道出血的原因很多,其中消化性溃疡、急性胃黏膜病变、胃癌、食管胃底静脉曲张破裂等疾病均可引起上消化道出血。

如果患者在数小时内失血量>1000mL或超出循环血容量的20%,则称为上消化道大量出血。

通常该类患者可出现呕血、黑便等临床表现,从而导致机体血容量减少,引起周围循环衰竭,危及患者生命安全,病死率在8%~13.7%之间,是临床非常常见的急症。

要有效治疗上消化道出血,关键是查明原因、对症治疗,那么引起上消化道出血的原因是什么?哪些疾病可引起上消化道出血?本文将对此进行详细阐述。

一、引起上消化道出血的原因很多原因均可引起上消化道出血,下面将详细介绍引起上消化出血的各种疾病。

(一)食管相关疾病食管相关疾病是引起上消化道出血的常见原因,如食管炎、食管癌、食管贲门黏膜撕裂综合征等。

此外,由于食管疾病进行的食管器械检查、异物或放射性等检查引起的物理损伤,强碱、强酸或其他化学剂引起的腐蚀性食管炎等也是引起出现上消化道出血的常见原因。

(二)胃、十二指肠疾病除了食管疾病易引起上消化道出血外,胃及十二指肠疾病也是引起上消化道出血的主要原因。

常见胃部疾病有消化性溃疡、急性胃黏膜病变、胃癌、胃血管畸形、急慢性胃炎、血管瘤、胃黏膜脱垂、胃黏膜下恒径动脉畸形破裂(Dieulafoy病)、Zollingger-Ellision综合征等,同时胃平滑肌、胃十二指肠淋巴瘤、平滑肌肉瘤、壶腹周围癌等胃肠肿瘤疾病也是引起上消化道出血的常见原因,还包括急性胃扩张、胃息肉、胃扭转、膈裂孔疝、急性糜烂性十二指肠炎、十二指肠憩室炎等;此外,胃或十二指肠异位胰腺组织、胃或十二指肠淀粉样变性、胃或十二指肠结核、胃或十二指肠克罗恩病、嗜酸性胃肠炎以及重度钩虫病、胃血吸虫病等疾病较为少或脓肿破入食管、门脉高压性胃疾病及十二指肠异位静脉曲张等也是引起上消化道出血的原因。

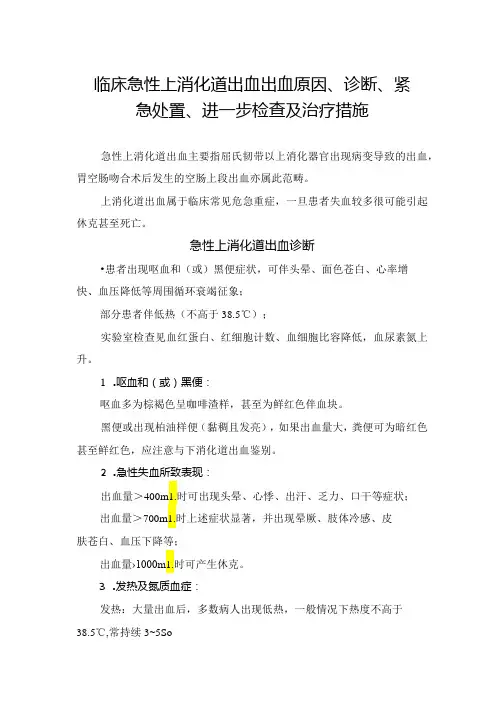

临床急性上消化道出血出血原因、诊断、紧急处置、进一步检查及治疗措施急性上消化道出血主要指屈氏韧带以上消化器官出现病变导致的出血,胃空肠吻合术后发生的空肠上段出血亦属此范畴。

上消化道出血属于临床常见危急重症,一旦患者失血较多很可能引起休克甚至死亡。

急性上消化道出血诊断•患者出现呕血和(或)黑便症状,可伴头晕、面色苍白、心率增快、血压降低等周围循环衰竭征象;部分患者伴低热(不高于38.5℃);实验室检查见血红蛋白、红细胞计数、血细胞比容降低,血尿素氮上升。

1.呕血和(或)黑便:呕血多为棕褐色呈咖啡渣样,甚至为鲜红色伴血块。

黑便或出现柏油样便(黏稠且发亮),如果出血量大,粪便可为暗红色甚至鲜红色,应注意与下消化道出血鉴别。

2.急性失血所致表现:出血量>400m1.时可出现头晕、心悸、出汗、乏力、口干等症状;出血量>700m1.时上述症状显著,并出现晕厥、肢体冷感、皮肤苍白、血压下降等;出血量›1000m1.时可产生休克。

3.发热及氮质血症:发热:大量出血后,多数病人出现低热,一般情况下热度不高于38.5℃,常持续3~5So氮质血症:血液蛋白在肠道内分解吸收一肠源性氮质血症;出血致使循环衰竭,肾血流量下降一肾前性氮质血症;持久和严重的休克造成急性肾衰竭一肾性氮质血症。

4.血常规变化:血红蛋白、红细胞计数、血细胞比容降低(但失血急性期,血细胞和血浆等量丧失,体液暂未进入血管,血液处于浓缩状态,指标可无变化)病情危重紧急处置1.首先评估危险程度:①意识评估:首先判断意识,意识障碍既提示严重失血,也是误吸的高危因素。

②气道评估:评估气道通畅性及梗阻的风险。

③呼吸评估:评估呼吸频率、节律、做功及血氧饱和度。

④循环评估:监测心率、血压、尿量及末梢灌注情况。

⑤GBS评分当存在循环衰竭、呼吸衰竭、意识障碍、误吸、活动性出血或GBS>1中任意一项,应考虑为危险性急性上消化道出血,需急诊诊治。

GBS≤1提示极低出血风险,几乎全部可在门诊进一步诊治而不需急诊诊疗。

上消化道出血的文献上消化道出血是指胃、食管和十二指肠等消化道的各种原因导致的出血情况。

这种病症严重影响患者的身体健康和生活质量,因此引起了广泛关注和研究。

在以下文章中,我们将详细介绍上消化道出血的原因、症状、诊断和治疗方法,旨在为临床医生和患者提供有益的指导。

一、病因上消化道出血的原因有很多,常见的包括胃溃疡、胃黏膜糜烂、胃肠道血管畸形、胃食管反流病、恶性肿瘤等。

这些疾病使消化道黏膜受损,导致血管破裂和出血。

二、症状上消化道出血的症状多样化,常见的表现包括黑便、呕血、血便、贫血等。

患者可能会出现腹痛、恶心、呕吐等不适感。

严重的出血可能导致休克和意识丧失等危险情况。

三、诊断临床医生可以通过病史询问、体格检查和相关检查来诊断上消化道出血。

胃镜检查和X线造影是常用的诊断手段,可以直接观察消化道黏膜的情况,并确定出血的部位和原因。

四、治疗治疗上消化道出血的方法主要包括药物治疗、内镜治疗和手术治疗。

对于轻度出血的患者,可以采用药物止血和抑酸治疗。

对于严重出血的患者,内镜治疗是常用的方法,可以通过内窥镜直接止血、切除病变部位或注射药物。

在极少数情况下,手术治疗是不可避免的选择。

五、预防措施预防上消化道出血的关键在于调整生活习惯和保持健康饮食。

注意饮食卫生,避免暴饮暴食和过度饮酒。

同时,要合理用药,避免长期使用刺激性药物,如阿司匹林和非甾体类抗炎药。

综上所述,上消化道出血是一种常见但严重的疾病。

及时诊断和合理治疗对于患者的康复至关重要。

医生和患者都应加强对该病的认识,在生活中注意预防和保健,以降低患病风险。

同时,相关研究也需要进一步深入,探索更有效的治疗方法,为患者提供更好的医疗服务。

上消化道大出血名词解释上消化道大出血(Gastrointestinalbleeding,简称GI bleeding)指的是上消化道出现大量出血的病理情况,常常发生于胃、十二指肠、回肠、结肠等,并可引起诸多不同程度的临床症状,严重者可致生命垂危,故极其重要诊断及早期治疗。

上消化道大出血的病因复杂,其发病机制常常不易辩证,但通常其病因有以下几种:一是消化道上皮病变性出血。

常见的有慢性胃炎、十二指肠炎、结肠炎及其他消化道病变性结构损害等疾病,这些均可引起消化道表面的局部损伤,刺激出血,特别是胃溃疡性出血所需考虑概率最大。

二是血管病变性出血。

有可能是血管脆性加重,如肝血管瘤、出血性淀粉样变性、肝硬化等血管病变;也可能是血管腔壁缺损,如肝血管内损伤、门静脉曲张、内瘘破裂等;此外,由于凝血功能障碍等原因引起的血管撕裂的出血亦属此类。

三是其他原因引起的出血。

这类出血多半不能明确解释,但可能与消化道结肠癌、其他肿瘤、慢性衰竭病等有关。

上消化道大出血的临床症状多变化,因患者病史及体征而异,主要表现为出血后改变的粪便颜色、黑粪、血块粪、血丝状粪、脓血便等,伴有发热、头晕、恶心、呕吐、乏力、低血压等不同程度的全身症状。

若大量出血,则可出现贫血,血常规检查可见红细胞计数明显低于正常水平,此时必须及时积极治疗。

在诊断上,我们可以全面了解患者的病史、进行检查,使用多种表面检查及实验室检查,比如常规血液分析、血清肝功试验,以及X 线、超声、腹腔镜等影像诊断方法,根据综合得出出血部位。

治疗上,上消化道大出血的治疗方法可以分为以下几类:一是抗出血治疗。

包括血塞剂治疗、抗凝治疗、抗炎治疗、抗凝和抗炎联合治疗,此类治疗可有效抑制出血,恢复凝血功能,可在胃镜下完成,因此被认为是上消化道大出血的一线治疗。

二是止血治疗。

包括胃镜下热凝治疗、结扎术、下腔静脉内植入安太瓦尔管、加速凝血治疗等,可用于促进出血结束,以达到止血的目的。

三是修补治疗。

上消化道出血原因及处理-V1

上消化道出血是一种常见的消化系统疾病,其原因多种多样,处理方

法也各不相同。

本文将从以下几个方面分别介绍。

一、原因

1. 消化道溃疡:胃和十二指肠溃疡是上消化道出血的最主要原因之一。

因为消化道溃疡会导致黏膜损伤和出血,严重时可引起慢性失血性贫血。

2. 慢性胃炎:胃粘膜受损或炎症病变也可能导致上消化道出血。

慢性

胃炎常见于长期饮食不规律、过度饮酒和长期使用非甾体抗炎药等人群。

3. 食管裂孔疝:食管裂孔疝是指胃部通过食管孔进入胸腔。

此时胃的

酸性内容物容易倒流到食管,在食管黏膜上造成溃疡和出血。

4. 肝硬化:肝硬化导致门脉高压,血流量增加,易引起上消化道静脉

曲张,出现食管或胃底静脉曲张破裂出血。

二、处理

1. 药物治疗:对于胃和十二指肠溃疡引起的上消化道出血,可以使用

止血药物如噻吗洛尔控制出血,并使用质子泵抑制剂如奥美拉唑制酸。

同时注意抗生素的使用,防止感染。

2. 内镜止血:当药物治疗无效时,内镜可用于标记和止血,如应用内

镜下注射和烧灼技术。

内镜止血成功率较高,但需要专业的技能和设

备支持。

3. 外科手术:当非内镜手段不能控制出血时,可以考虑手术。

手术治疗通常适用于肝硬化引起的上消化道静脉曲张出血的患者。

总之,上消化道出血原因复杂,处理方法也需因病制宜。

及早发现和治疗可以避免出现严重后果。

上消化道出血护理诊断及护理措施上消化道出血是指胃、十二指肠或食管等消化道黏膜损伤引起的出血。

常见原因包括溃疡病、食管静脉曲张破裂、急性胃炎等。

上消化道出血的主要症状为黑便、呕血、便血或呕吐物中带血丝等。

下面是关于上消化道出血的护理诊断及护理措施:一、护理诊断:1.体液量不足:由于出血导致血容量减少,使机体处于低血容量状态,出现低血压、心跳加速、皮肤湿冷等症状。

2.恶性贫血:长期和大量出血会导致机体贫血,出现皮肤苍白、乏力、心悸等症状。

二、护理措施:1.观察病情变化:护理人员需密切监测患者的体征变化,如血压、心率、呕吐、呕血等情况。

记录出血量、颜色和性质,并及时报告医生。

2.维持患者的呼吸道通畅:保持患者的头部高位,避免吞咽和呕吐物流入呼吸道,防止窒息和后呼吸道感染的发生。

3.维持水电解质平衡:监测患者的尿量、尿液性质和尿比重,及时补充流失的水分和电解质;根据医嘱给予输液治疗,如静脉注射血浆、血红蛋白等。

4.提供清淡易消化的饮食:在出血稳定后,饮食应以液体及半流质为主,逐渐过渡到普通饮食,避免摄入刺激性食物和含酒精的饮料。

5.防止并发症的发生:对不同的病因采取相应的治疗措施,如溃疡病可以给予抗酸药物、抗生素和促进溃疡愈合的药物;食管静脉曲张破裂可以进行内镜止血或手术止血等。

6.心理支持:上消化道出血往往给患者带来巨大的心理压力,护士可以与患者进行沟通,了解其病情理解与接受情况,给予患者必要的安慰和帮助。

总结:上消化道出血是一种严重的疾病,治疗和护理工作需要密切配合。

通过细心观察患者病情变化、及时记录出血量和性质、维持水电解质平衡、提供适当饮食、防止并发症的发生以及给予心理支持,可以有效地提高患者的治疗效果和生活质量。

上消化道道出血的原因与护理措施探讨摘要】上消化道是指口腔到十二指肠的消化系统,在人体的消化系统中有重要的作用。

上消化道出血,指出血点位于屈氏韧带以上的消化道包括饮食管、胃及十二指肠等部位的出血。

上消化道出血是临床常见的病,常常会因为发病较急而又诊断不清危害患者的生命。

本文就上消化道出血的原因,进行了简单的分析并提出了一些护理措施。

【关键词】上消化道出血原因护理措施【中图分类号】R473.5 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2014)09-0353-02一、上消化道道出血的原因1.平时饮食,当导致上胃肠道疾病引起上消化道出血的最主要原因就是平日饮食不当,导致上胃肠道疾病。

中医认为饮食不当、冷热不均、饥饱失时,都会导致脾胃受伤,从而导致燥热内生,灼伤血络引起吐血、便血之症。

比如消化性溃疡和慢性胃炎患者,大多有饮食不注意,饥饱失常、冷热不调或者是过多吃油腻、太甜、辛辣食物及吃生冷食物的习惯。

如果长期饮食不当,就会影响胃的功能,损伤胃粘膜的防御屏障,使胃粘膜产生病变。

产生一系列的食管疾病、胃十二指肠疾病和空肠疾病像食管炎、食管消化性溃疡、慢性胃炎、胃肠吻合术后空肠溃疡等疾病。

2. 静门脉高压导致上消化道道出血静门脉高压也会导致上消化道道出血。

静门脉高压主要病状有:各种肝硬化失代偿期。

门静脉阻塞:门静脉炎、门静脉血栓形成、门静脉受邻近肿块压迫。

肝静脉阻塞综合征。

3.上胃肠道邻近器官或组织的疾病上胃肠道邻近器官或组织出现问题,也会导致消化道出血。

比如,胆道出血:胆管或胆囊结石、胆囊或胆管癌、术后胆总管引流管造成的胆道受压坏死、肝癌或肝动脉瘤破入胆道。

纵隔肿瘤或脓肿破入食管。

胰腺疾病:累及十二指肠胰腺癌,急性胰腺炎并发脓肿溃破。

动脉瘤破入食管、胃或十二指肠,主动脉瘤,肝或脾动脉瘤破裂。

二、上消化道道出血护理措施1. 心理护理对病人的心理护理,是病人在治疗和恢复病情过程中重要的部分。

医护人员应该善于发现病人的心理变化并找出原因。

上消化道大出血的六大原因上消化道大出血属于目前最常见的一种急危重症之一,其是指屈氏韧带以上的消化道出现病变,或是胃空肠吻合术的空肠病变引发的出血症状。

上消化道大出血一般指短期内失血量超过1000ml,或是超过循环血容量的20%。

出现上消化道大出血后,患者会出现便血、呕血等症状,同时还会伴有血容量减少,引发急性周围循环衰竭,病情严重时,如不及时抢救,还会对其生命造成一定的威胁。

而引发上消化道大出血的原因较多,如上胃肠道疾病,如食管疾病、胃与十二指肠疾病、门静脉高压引发的胃底静脉曲张破裂出血、上胃肠道邻近器官疾病等,同时全身性疾病也会引发上消化道大出血。

在急性失血的早期,因血浓缩、血液重新分布等的出现,会导致红细胞计数不变化、血红蛋白浓度改变,出血3-4h后组织渗入血管内,使得机体的血红蛋白下降,对其生命造成一定的威胁。

因此,需要尽早对上消化道大出血进行诊治,以此来提升疗效。

但在上消化道大出血治疗中,需要先了解患者的发病原因,进行针对性治疗,提高止血效果与预后效果。

1.上消化道大出血的临床症状出现上消化道大出血后,患者会出现呕血、黑便的临床特征,如每天的出血量在5-10ml,通过粪便隐血试验,即可以检测到阳性反应;如每天的出血量在50-100ml,此时即可以检测到黑便。

胃内的积血量在200-300ml时,即可以引起呕血;一次出血量不超过400ml时,无全身症状。

如出血后的血液出现于胃内,易引发潴留,并在胃酸的作用下,引发酸性血红蛋白,且呈咖啡色。

如出血量较多、速度较快时,还会呕出新鲜的血液。

黑便或是柏油样便,均会引起血红蛋白铁经腔内硫化物的作用而形成硫化铁所致。

上消化道大出血时,因失血量较大,出血速度较快,出血不止时会引发急性周围循环衰竭。

临床会出现乏力、头昏、口渴、心悸、皮肤灰白、湿冷等症状,进一步还会出现四肢湿冷、心率加快、血压下降等症状,甚至还会出现休克,需要积极抢救治疗。

对于贫血慢性严重消化出血者,会出现贫血性相关表现,如轻度乏力、疲乏困倦、头昏眼花、活动后气促心悸等表现。

上消化道出血的症状有哪些上消化道出血的原因上消化道出血患者是消化内科常见的病人,那么这种上消化道出血的症状有哪些呢?你是否清楚上消化道出血的原因呢?一、呕血和(或)黑便是上消化道出血的特征性表现。

出血部位在幽门以上者常有呕血和黑便,在幽门以下者可仅表现为黑便。

但是出血量少而速度慢的幽门以上病变可仅见黑便,而出血量大、速度快的幽门以下的病变可因血液反流入胃,引起呕血。

二、失血性周围循环衰竭出血量400ml以内可无症状,出血量中等可引起贫血或进行性贫血、头晕、软弱无力,突然起立可产生晕厥、口渴、肢体冷感及血压偏低等。

大量出血达全身血量30%~50%即可产生休克,表现为烦躁不安或神志不清、面色苍白、四肢湿冷、口唇发绀、呼吸困难、血压下降至测不到、脉压差缩小及脉搏快而弱等,若处理不当,可导致死亡。

三、氮质血症在上消化道出血后,由于大量血液蛋白质的消化产物在肠道被吸收,血中尿素氮浓度可暂时增高,成为肠源性氮质血症。

一般于一次出血后数小时血尿素氮开始上升,约24-48小时可达高峰,大多不超过14.3mmol/L,3-4日后降至正常。

如病人无呕吐或失水,肾功能良好,血尿素氮不断增高则常提示有继续出血。

四、贫血和血象变化在出血后数小时内,血红蛋白,红细胞数和红细胞压积可能变化不大,不能用以评估出血的严重性。

出血后3~4小时到数日内,组织液进入循环血内以补偿其血容量,即使出血已停止,可见血红蛋白,红细胞数和红细胞压积继续下降,并见骨髓刺激征象,表现为晚幼红细胞,嗜多染色性红细胞和网织红细胞增多。

后者在出血后4~5天可达5~15%,如在出血后2周,网织红细胞持续增多,提示有继续出血,大出血后数小时白细胞数增高,约在3~4天后恢复正常。

急诊胃镜诊断上消化道出血原因临床分析C l i ni ca l anal ysi s O N upper ga st r oi nt e st i na l bl eedi n g di agnosed by em er g ency gas t r os copy田旭兰-11A N X u.1粕(四川省大邑县人民医院内科,四川大邑610000)147【摘要】目的探讨急诊胃镜诊断上消化道出血原因的临床价值。

方法回顾性分析我院2004年1月至2008年12月经胃镜检查明确出血原因的211例上消化道出血患者的临床资料。

结果21l例上消化道出血主要原因为消化性溃疡132例(占62.6%),其中十二指肠溃疡73例(占34.6%)、胃溃疡57例(占27%)、复合溃疡2例(占l%),糜烂出血性胃炎28例(占13.3%),胃食管恶性肿瘤23例(占10.9%,病理检查证实),食道胃底静脉曲张破裂出血22例(占10.4%),M al l or y-W ei s s综合征3例(占1.4%),胆道出血2例(占l%),D i eul af oy病l例(占0.5%)。

结论急诊胃镜检查是诊断上消化道出血原因的最好方法,上消化道出血的原因主要是消化性溃疡、糜烂性胃炎、胃食管恶性肿瘤、食道胃底静脉曲张破裂出血、M al l ory-W ei ss综合征、胆道出血、D i eul a foy病、吻合口溃疡、十二指肠球炎、SL E。

【关键词】上消化道出血;临床分析;胃镜检查;病因【中图分类号】R573.2;R443【文献标识码】B【文章编号】1672-6170(2010)04-0147-01上消化道出血是临床常见急诊之一,是指屈氏韧带以上的食管、胃、十二指肠、胰腺和胆囊等病变以及胃空肠吻合术后空场上段病变引起的出血…。

上消化道出血是消化道疾病的严重并发症,临床上主要表现为呕血、便血和不同程度的周围循环衰竭旧J。

该病病情变化快,若不及时处理,病死率可达10%以上口1。

上消化道出血原因及处理(一)上消化道出血是指胃、十二指肠、食管等消化道上部出血的情况,常常引起病患不适、黑便等症状。

如果不及时处理,上消化道出血可能会毒害身体,甚至危及生命。

因此,本文将介绍上消化道出血的原因及处理方法。

一、上消化道出血的原因1. 消化道疾病:上消化道出血的主要原因是由于消化道疾病引起。

如胃和十二指肠的溃疡、食管炎症等。

2. 高血压和心血管疾病:高血压和心血管疾病可能导致上消化道出血的情况。

这是因为高血压可能增加到各器官的血压,导致血管破裂出血。

心血管疾病也可能引起上消化道出血。

3. 药物和化学物质:某些非甾体类抗炎药、化疗药物、毒素和其他化学物质也可能导致上消化道出血的情况。

二、上消化道出血的处理方法1. 平卧休息:一旦发现上消化道出血后要及时躺平休息,减少消化道出血的情况。

2. 必要时输血:出现上消化道出血情况可能会引起贫血等其他症状。

如果病情严重,需要输血支持,以维持正常的血容量和氧供。

3. 注意饮食:在出血的过程中要注意饮食,以免加重消化道出血的情况。

建议食用清淡、易消化的食物,如面条、粥或肉汤等。

4. 药物治疗:“贴敷胃肠减负”、“消瘀散血止痛”和“抑酸消炎”等类属性口服药物可以使用来舒缓胃十二指肠的痉挛,消炎,提高消化道黏膜的自我保护作用。

但是,药物的治疗一定要在专业医生的指导下进行,以免延误病情。

5. 高效清除:双腔导管居多使用填胃输液装置(如胃大泡)、血红蛋白泌尿装置或医云管完成高效清除。

这样可以有效地清除胃肠道内容物和痉挛,减轻胃肠道压力和血管损伤。

以上是上消化道出血的原因及处理方法。

因此,我们应该注意自己的饮食结构,适当的运动和注意规律生活方式来减少上消化道出血的发生,同时及时发现和治疗上消化道出血症状,预防病情的恶化,保护消化道,维护身体的健康。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------上消化道出血的原因长正常成人食管长 25~30cm ,全长经过颈、胸、腹,门齿至贲门为40cm ,有三个生理性狭窄:咽和食管交界处是第一个狭窄,距门齿15cm,既能防止食物吸入气管,又能防止空气进入胃;气管分叉水平是第二个狭窄部位,距离门齿,既能防止食物吸入气管,又能防止空气进入胃;气管分叉水平是第二个狭窄部位,距离门齿 25cm,是食管癌和异物滞留嵌顿的好发部位;膈食管裂孔处是第三个狭窄处,距门齿,是食管癌和异物滞留嵌顿的好发部位;膈食管裂孔处是第三个狭窄处,距门齿 37~40cm,能防止胃内容物逆流入食管内。

,能防止胃内容物逆流入食管内。

UICC (国际联合抗癌组织,1987 年)提议食管分年)提议食管分 4 段:从门齿开始,起始于颈段环状软骨,终止于胸腔入口(段:从门齿开始,起始于颈段环状软骨,终止于胸腔入口(15~18cm);上胸段:起始于胸腔入口,向下终止于气管分叉();上胸段:起始于胸腔入口,向下终止于气管分叉(18~24cm );中胸段:起始于气管分叉,向下终止于第8 胸椎水平(胸椎水平(24~32cm );下胸段:起始于第 8 胸椎水平,向下终止于食管胃连接处(胸椎水平,向1 / 17下终止于食管胃连接处(32~40cm )。

食管的动脉和静脉伴行,门静脉系统接收胃冠状静脉血液,后者接收下胸段与腹段静脉汇合以后的血液;腹段食管动脉由胃左动脉供应。

由胃左静脉及其分支导致食管的动脉和静脉伴行,门静脉系统接收胃冠状静脉血液,后者接收下胸段与腹段静脉汇合以后的血液;腹段食管动脉由胃左动脉供应。

由胃左静脉及其分支导致 EV 达达 60% [3] 。

胃是整个消化道最膨大部分,在中度充盈时(成人胃)平均长。

胃是整个消化道最膨大部分,在中度充盈时(成人胃)平均长25~30cm(胃底至胃大弯下端),(胃底至胃大弯下端),1500ml 是其常规容量,自下而上可分为幽门部、胃体部、胃底部、贲门部。

腹腔动脉发出胃左是其常规容量,自下而上可分为幽门部、胃体部、胃底部、贲门部。

腹腔动脉发出胃左 A. 、肝 A. 、脾 A.三个分支供应胃的血液供应:食管下三个分支供应胃的血液供应:食管下 1/3 和胃右上部由胃左动脉供血;胃右下部由肝A. 发出的胃右A. 供血;胃底由脾A. 发出的胃短A. 和胃网膜左A.供血;胃大弯下部由肝供血;胃大弯下部由肝 A. 分支胃十二指肠 A. 延伸的胃网膜右 A.供血;胃网膜左供血;胃网膜左 A. 供应胃大弯上部血液。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 回流静脉与供血动脉相伴,小弯侧回流到胃左静脉、胃右静脉,然后进入门静脉;肠系膜上静脉血液接收胃网膜右静脉血液;胃短静脉、胃网膜左静脉脾静脉门静脉。

胃后静脉、胃短静脉使食管流到胃左静脉、胃右静脉,然后进入门静脉;肠系膜上静脉血液接收胃网膜右静脉血液;胃短静脉、胃网膜左静脉脾静脉门静脉。

胃后静脉、胃短静脉使食管- 胃底曲张静脉发生率为 60%,出血发生率是,出血发生率是 30% [3] 。

4.1 肝硬化的形成与胃黏膜病变 4.2 长期受损的肝脏灭活体内多种血管活性物质的能力下降,而门体侧支循环的形成,更避免其经过肝脏灭活,所以体内血管活性物质增多,他们通过作用于肝脏血管、血窦收缩,使血液进入肝脏受阻,或扩张内脏的血管,使其阻力减少,增加门静脉血流量,或者同时作用。

这些血管活性物质如前列环素,内皮素长期受损的肝脏灭活体内多种血管活性物质的能力下降,而门体侧支循环的形成,更避免其经过肝脏灭活,所以体内血管活性物质增多,他们通过作用于肝脏血管、血窦收缩,使血液进入肝脏受阻,或扩张内脏的血管,使其阻力减少,增加门静脉血流量,或者同时作用。

这些血管活性物质如前列环素,内皮素-1,一氧化氮等。

除了这些体液因子,神经系统和代谢因素也会作用于肝内外血管,使各脏器处于高动力循环状态,持续引起门静脉高压,同时导致门静3 / 17脉压力更大。

这些代谢因素有胆汁酸,内毒素,,一氧化氮等。

除了这些体液因子,神经系统和代谢因素也会作用于肝内外血管,使各脏器处于高动力循环状态,持续引起门静脉高压,同时导致门静脉压力更大。

这些代谢因素有胆汁酸,内毒素,-氨基丁酸等。

由于肝小叶结构的坍塌重建,假小叶的形成等因素,使肝内血流梗阻充血,肝窦内的压力升高引起门脉高压症。

氨基丁酸等。

由于肝小叶结构的坍塌重建,假小叶的形成等因素,使肝内血流梗阻充血,肝窦内的压力升高引起门脉高压症。

代谢因素(胆酸、内毒素、-氨基丁酸等)的影响,调节机制发生紊乱,全身各脏器处于高动力循环的状态。

氨基丁酸等)的影响,调节机制发生紊乱,全身各脏器处于高动力循环的状态。

因为肝内血管受到再生结节挤压,肝内血管床的缩小、扭曲、闭塞以及肝窦的毛细血管化,均使引起肝内血流梗阻充血,肝窦内压升高而引起门脉高压。

充血波及所有的门脉引流器官,表现为脾脏,胰腺,胆囊,胃肠道黏膜的充血,水肿,以致于影响整个消化系统功能。

严重的门静脉阻性充血可使血流方向因为肝内血管受到再生结节挤压,肝内血管床的缩小、扭曲、闭塞以及肝窦的毛细血管化,均使---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 引起肝内血流梗阻充血,肝窦内压升高而引起门脉高压。

充血波及所有的门脉引流器官,表现为脾脏,胰腺,胆囊,胃肠道黏膜的充血,水肿,以致于影响整个消化系统功能。

严重的门静脉阻性充血可使血流方向改变,由肝向血流变为双向血流,甚至逆肝血流。

这时,肝脏血供由原来门脉供血为主,变为肝动脉供应为主,从而引起一系列症状体征。

改变,由肝向血流变为双向血流,甚至逆肝血流。

这时,肝脏血供由原来门脉供血为主,变为肝动脉供应为主,从而引起一系列症状体征。

肝内主要是门静脉-肝静脉(降低肝细胞血流量,加重肝细胞缺血坏死)、肝动脉肝静脉(降低肝细胞血流量,加重肝细胞缺血坏死)、肝动脉-门静脉(扩容和压力上升)的分流。

另外,许多物质分流后不经过肝脏,没有首次作用直接进入体循环,从而引起一系列代谢紊乱。

如前列环素、细菌、氨基酸、内毒素、胰高血糖素等高摄取物,其首次作用减弱,就会引发周围血管扩张、自发性腹膜炎、氨基酸代谢紊乱、内毒素血症及内脏高动力循环等,使得肝脏损害更加严重。

门静脉(扩容和压力上升)的分流。

另外,许多物质分流后不经过肝脏,没有首次作用直接进入体循环,从而引起一系列代谢紊乱。

5 / 17如前列环素、细菌、氨基酸、内毒素、胰高血糖素等高摄取物,其首次作用减弱,就会引发周围血管扩张、自发性腹膜炎、氨基酸代谢紊乱、内毒素血症及内脏高动力循环等,使得肝脏损害更加严重。

的门静脉高压症患者伴 PHG ,原发上消化道出血的1%~8% 是由 PHG 引起,仅次于 EV ,GV 出血。

可能的形成演变为:胃粘膜血液循环障碍和防御屏障的破坏:①乙肝后肝硬化病人多有白蛋白降低,维生素:①乙肝后肝硬化病人多有白蛋白降低,维生素 A 缺乏,胃黏膜缺血缺氧等代谢和营养障碍,加速缺乏,胃黏膜缺血缺氧等代谢和营养障碍,加速 H+逆扩散,使胃壁修复防御能力下降,加重胃黏膜损伤。

②乙肝病毒对胃黏膜的直接浸润作用,或由乙肝病毒引起的免疫系统异常,均可改变胃黏膜细胞的内环境。

③乙肝后肝硬化病人对肠源性组胺和促胃泌素的灭活能力下降,致使其在体内浓度升高,使得胃酸分泌增多(胃液在逆扩散,使胃壁修复防御能力下降,加重胃黏膜损伤。

②乙肝病毒对胃黏膜的直接浸润作用,或由乙肝病毒引起的免疫系统异常,均可改变胃黏膜细胞的内环境。

③乙肝后肝硬化病人对肠源性组胺和促胃泌素的灭活能力下降,致使其在体内浓度升高,使得胃酸分泌增多(胃液在 PH <4 时,纤维蛋白血栓溶解;新形成的凝血块在时,纤维蛋白血栓溶解;新形成的凝血块在 PH <5 时会被迅速溶解;PH <6 时,血小板解聚,凝---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 血时间延长;只有在胃液时,血小板解聚,凝血时间延长;只有在胃液 PH >6 时,血小板及体液诱导的止血才能发挥作用)时,血小板及体液诱导的止血才能发挥作用)。

这些过多的胃酸使胃黏膜糜烂、溃疡、出血后脆性增加,不易愈合。

④肝硬化病人常伴有自主神经紊乱,使得肠道菌群容易过度繁殖并逆行感染,并多有幽门螺杆菌感染,长期口服药物更容易损害胃黏膜。

⑤肝脏阻性充血减少了胃黏膜的血流量,胃黏膜充血及水肿,位于黏膜下的动静脉分流量也增多,使胃黏膜的黏膜屏障功能削弱。

胃粘膜血管活性物质的改变增加,不易愈合。

④肝硬化病人常伴有自主神经紊乱,使得肠道菌群容易过度繁殖并逆行感染,并多有幽门螺杆菌感染,长期口服药物更容易损害胃黏膜。

⑤肝脏阻性充血减少了胃黏膜的血流量,胃黏膜充血及水肿,位于黏膜下的动静脉分流量也增多,使胃黏膜的黏膜屏障功能削弱。

胃粘膜血管活性物质的改变:肝损害严重导致肝脏的功能低下,肝脏对体内一些激素的灭活减弱或减少,如糖皮质激素,这使机体应激,胃黏膜的损害因素增多。

同时肠源性内毒素血症发生,儿茶酚胺分泌过多,胃黏膜血管收缩,加重黏膜缺血,:7 / 17肝损害严重导致肝脏的功能低下,肝脏对体内一些激素的灭活减弱或减少,如糖皮质激素,这使机体应激,胃黏膜的损害因素增多。

同时肠源性内毒素血症发生,儿茶酚胺分泌过多,胃黏膜血管收缩,加重黏膜缺血,H+逆扩散,并刺激组胺的释放(由肥大细胞释出),胃黏膜通透性增高,毛细血管扩张,引起出血,糜烂甚至溃疡发生。

逆扩散,并刺激组胺的释放(由肥大细胞释出),胃黏膜通透性增高,毛细血管扩张,引起出血,糜烂甚至溃疡发生。

消化道出血通常分为上消化道出血与下消化道出血。

上消化道出血指出血点位于屈氏韧带以上的消化道包括食管、胃及十二指肠等部位的出血。

国外资料显示,上消化道出血的患者约占年均总住院人数的0.1% , 其病死率接近 10% 。