第三章 儿童心理发展的基本规律

- 格式:docx

- 大小:18.28 KB

- 文档页数:8

儿童心理发展的基本规律儿童心理学在儿童心理发展的基本规律上,涉及如下的一些理论问题。

第一,关于遗传、环境和教育在儿童心理发展上的作用问题。

在儿童心理发展上起决定作用的不是先天遗传,遗传只给儿童心理发展提供自然前提,但不能决定儿童心理的发展。

在儿童心理发展上起决定作用的是环境和教育,而教育则起着主导作用。

第二,关于儿童心理发展的动力或内部矛盾问题。

一切事物发展的动力或根本原因,不在于事物的外部,而在于事物的内部,即存在于事物内部的矛盾性。

这在儿童心理发展上,也是一样。

第三,关于教育和儿童心理发展的关系问题。

环境和教育对儿童的心理发展起决定作用,但并不是机械地决定儿童心理的发展,它必须通过儿童心理的内部原因来实现。

第四,关于儿童心理不断发展和发展阶段的关系问题。

儿童心理一方面是不断发展的,但同时又是有阶段性的。

只看到不断发展的一面,或只看到发展阶段的一面,都是不对的。

这是我们关于儿童心理发展的几个理论问题的理解。

这几个问题是儿童心理学所要研究的主要内容的一部分,本书第三章将作详细的论述。

倚窗远眺,目光目光尽处必有一座山,那影影绰绰的黛绿色的影,是春天的颜色。

周遭流岚升腾,没露出那真实的面孔。

面对那流转的薄雾,我会幻想,那里有一个世外桃源。

在天阶夜色凉如水的夏夜,我会静静地,静静地,等待一场流星雨的来临…许下一个愿望,不乞求去实现,至少,曾经,有那么一刻,我那还未枯萎的,青春的,诗意的心,在我最美的年华里,同星空做了一次灵魂的交流…秋日里,阳光并不刺眼,天空是一碧如洗的蓝,点缀着飘逸的流云。

偶尔,一片飞舞的落叶,会飘到我的窗前。

斑驳的印迹里,携刻着深秋的颜色。

在一个落雪的晨,这纷纷扬扬的雪,飘落着一如千年前的洁白。

窗外,是未被污染的银还有一颗流转的心,亘古不变的心。

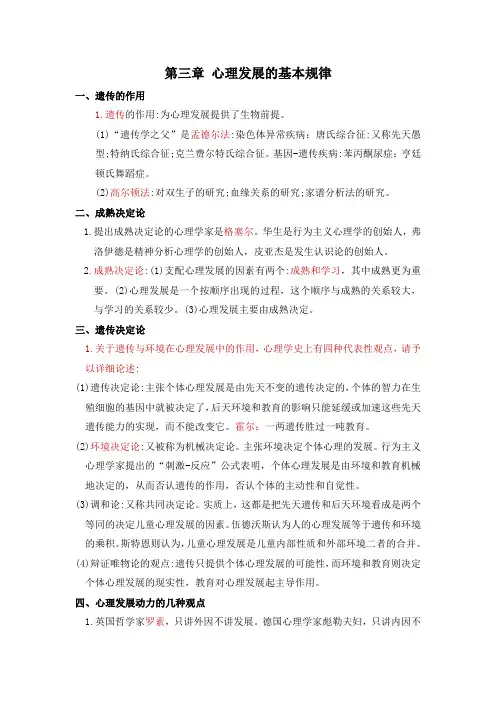

第三章心理发展的基本规律一、遗传的作用1.遗传的作用:为心理发展提供了生物前提。

(1)“遗传学之父”是孟德尔法:染色体异常疾病:唐氏综合征:又称先天愚型;特纳氏综合征;克兰费尔特氏综合征。

基因-遗传疾病:苯丙酮尿症;亨廷顿氏舞蹈症。

(2)高尔顿法:对双生子的研究;血缘关系的研究;家谱分析法的研究。

二、成熟决定论1.提出成熟决定论的心理学家是格塞尔。

华生是行为主义心理学的创始人,弗洛伊德是精神分析心理学的创始人,皮亚杰是发生认识论的创始人。

2.成熟决定论:(1)支配心理发展的因素有两个:成熟和学习,其中成熟更为重要。

(2)心理发展是一个按顺序出现的过程,这个顺序与成熟的关系较大,与学习的关系较少。

(3)心理发展主要由成熟决定。

三、遗传决定论1.关于遗传与环境在心理发展中的作用,心理学史上有四种代表性观点,请予以详细论述:(1)遗传决定论:主张个体心理发展是由先天不变的遗传决定的,个体的智力在生殖细胞的基因中就被决定了,后天环境和教育的影响只能延缓或加速这些先天遗传能力的实现,而不能改变它。

霍尔:一两遗传胜过一吨教育。

(2)环境决定论:又被称为机械决定论。

主张环境决定个体心理的发展。

行为主义心理学家提出的“刺激-反应”公式表明,个体心理发展是由环境和教育机械地决定的,从而否认遗传的作用,否认个体的主动性和自觉性。

(3)调和论:又称共同决定论。

实质上,这都是把先天遗传和后天环境看成是两个等同的决定儿童心理发展的因素。

伍德沃斯认为人的心理发展等于遗传和环境的乘积。

斯特恩则认为,儿童心理发展是儿童内部性质和外部环境二者的合并。

(4)辩证唯物论的观点:遗传只提供个体心理发展的可能性,而环境和教育则决定个体心理发展的现实性,教育对心理发展起主导作用。

四、心理发展动力的几种观点1.英国哲学家罗素,只讲外因不讲发展。

德国心理学家彪勒夫妇,只讲内因不讲发展。

2.格式塔学派,只讲内因外因相互作用而不讲发展。

3.联想主义心理学,既讲外因又讲发展。

儿童发展心理学第一章导论1.儿童发展心理学与发展心理学的关系(领会)(P3):发展心理学从狭义上讲是指人类个体发展心理学。

从广义上讲,发展心理学包括动物心理学或比较心理学。

儿童发展心理学是发展心理学的一门分支学科,是研究儿童心理发展规律的科学。

2.儿童发展心理学的研究内容是(识记)(P4):1)、描述儿童心理发展的普遍模式。

2)、揭示儿童心理发展的原因和机制。

3)、解释和测量个别差异。

4)、探究不同环境对发展的影响。

5)、提出帮助和指导儿童发展的具体方法。

3儿童心理学研究课题的来源(领会)(P6):1)、对儿童发展过程本身的探究和描述。

2)、对基本理论假设的检验。

3)、儿童的社会实际问题。

4关于遗传与环境的争论(应用)(P7):1)、绝对决定论:争论的双方把遗传与环境完全对立起来,或者是强调遗传决定发展,完全否定环境的作用;或者是环境决定发展,完全否定遗传的作用。

遗传决定论以优生学创始者高尔顿为代表,环境决定论以行为主义创始人华生为代表。

2)共同决定论:共同决定论的代表人物是“辐合论”的倡导者斯腾,其核心是,人类心理的发展既非仅由遗传的天生素质决定,也非只是环境影响的结果,而是两者相辅相成所造就的。

是一种折衷主义的发展观。

格赛尔认为支配发展的因素是成熟和学习,他的理论是“成熟优势论”,并提出了:“等待儿童达到能接受未来学习的水平的观点”。

3)相互作用论:相互作用论的代表是皮亚杰。

一、他假设个体天生有一些基本的心理图式。

二、在个体与外部环境作用时,利用“同化”与“顺应”的机制,不断改变和发展原有的心理图式。

三、最后达到较高层次的结构化。

使儿童对环境的适应能力也越来越强。

5相互作用论的基本论点(P9):1)、遗传与环境的作用是互相制约、互相依存的。

2)、遗传与环境的作用是互相渗透、互相转化的。

3)、遗传与环境、成熟与学习对发展的作用是动态的,通常是年龄越小,遗传的影响越大;低级的心理机能受环境制约少,受遗传影响大;越是高级的心理机能受环境的影响也越大。

第三章心理发展的基本规律(一)遗传及其作用1、识记遗传:是指亲代的某种特性通过基因在子代再表现的现象。

孟德尔法:主要通过选育来观察生物产生(或消除)某个特性(或性状),以此来推断遗传的作用。

高尔顿法:主张用统计方法来推断遗传对心理发展的作用。

2、遗传的作用利用孟德尔法研究的成果,使我们认识到,遗传是心理发展的生物性前提条件,这个前提条件决定了个体心理发展的差异;从高尔顿法所获得的结果可以看出,遗传只为心理发展提供了生物前提和自然条件,其作用不能夸大,因为具有相同遗传条件的个体,因环境不同会导致其智力的一致性程度下降,这表明遗传不能完全决定个体的心理发展。

(二)成熟及其作用1、识记成熟:是指随着年龄增长自然而然出现的个体身心的成长变化。

成熟决定论:美国发展心理学家格赛尔提出了著名的成熟决定论。

他主张:(1)支配心理发展的因素有两个:成熟和学习。

其中成熟更为重要。

(2)心理发展是一个按顺序出现的过程,这个顺序与成熟的关系较大,与学习的关系较少。

(3)心理发展主要由成熟决定。

2、领会成熟的作用:1、大脑皮层机能成熟水平与心理发展的关系,大脑皮层机能成熟水平,直接决定了儿童青少年的心理发展水平与速度;2、神经系统结构和机能的发育与心理发展的关系,青少年神经系统结构与机能的成熟,为其心理发展趋于成熟奠定了基础,突出地表现在其思维发展上,已能进行抽象逻辑思维。

3、第二信号系统与心理发展的关系,第二信号系统的功能有两个,一是概括作用,二是调节作用。

随着年龄的增长,第二信号系统不断发展,两种信号系统协同活动所实现的大脑的复杂的分析和综合活动逐步形成,从而使心理的概括性和调节性不断增加,心理活动的水平也随之提高。

(三)环境及其作用1、识记环境:广义的环境主要指自然环境和社会环境。

狭义的环境主要是指教育,它是一种有目的、有计划、有系统地对个体施加影响的过程。

自然环境:不仅指人类赖以生存的土地、山川、河流,而且也指胎儿生活的环境。

《儿童发展心理学》教学大纲课程编号:25011008 课程名称:儿童发展心理学 适用专业:小学教育第一部分大纲说明一、课程的性质、目的和任务《儿童发展心理学》是小学教育专业的专业理论课。

课程内容以儿童心理发展特征为主。

在先修《心理学概论》的基础上,通过本课程的学习,学生能全面了解儿童心理发展的基本 特征,同时对儿童心理学的几个基本理论问题加深理解,为学习其他专业课程以及将来从事 小学教育教学工作打下良好的基础。

该课程涉及的内容多,条理性差,在教学中应突出重点,要求学生结合见习,加深对儿 童心理各个领域发展及特点的认识。

二、课程的基本要求1 .了解儿童发展心理学的研究对象、研究领域和研究方法;2 .理解儿童发展心理学的研究方法;3 .掌握儿童认知过程、情绪、语言及个性的基本特点和规律;4 .掌握儿童心理发展阶段的相关理论,熟悉重要的几个理论问题及争论。

三、本课程与相关课程的联系本课程是师范专业的专业基础课,是学习其他专业课程的基础,要求先修《心理学概论》。

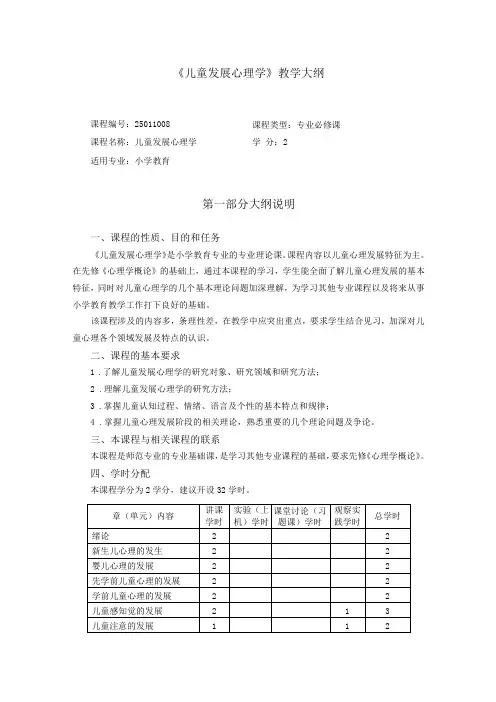

四、学时分配本课程学分为2学分,建议开设32学时。

课程类型:专业必修课 学 分:2五、教材与参考书教材:陈帼眉,《学前儿童发展心理学》,北京师范大学出版社,2013年。

主要参考书:1.林崇德,《发展心理学》,浙江教育出版社,2002年。

2.彭聃龄,《普通心理学》,北京师范大学出版社,2004年。

3.鲁道夫•谢弗著、王莉译《儿童心理学》电子工业出版社,2010年。

4.孙瑞雪,《捕捉儿童敏感期》中国妇女出版社,2013年。

六、教学方法与手段建议本课程教学过程中尽可能注重理论联系实际,突出心理学的基础理论地位。

通过本课程理论教学,使学生加深对儿童心理发展基本特点和基本理论的理解,提升学生基本的科学素养,锻炼学生独立思考的能力。

教学上要求借助多媒体手段,以提高课堂教学效率和效果。

七、课程考核方式与成绩评定办法闭卷考试。

平时成绩占30%,期末考试成绩占70%。

第三章婴儿心理的发展出生后的第一年,是儿童生长发育最迅速的时期,也是心理迅速的时期。

这个时期儿童的进步是非常明显的。

第一节婴儿的生理发展一、身体的发育出生第一年,儿童身体发育非常快。

从外部指标看,生后,身高平均每月增长3厘米以上,半年后有所减慢,每1一1.5厘米,1岁时,身高可达70—75厘米。

体重增加的更明显,1岁时可达9—10公斤,等于出生时的3倍。

婴儿的骨胳肌肉系统发育得也较快,从2—3个月开始,脊柱的四个生理性弯曲相继形成,肌肉的力量也不断增强,儿童逐渐能支撑住身体重量,逐渐能抬头、翻身、坐、爬、站、甚至能走上几步。

但婴儿的骨化过程远未完成,骨賂仍易变形,肌肉也容易疲劳,所以让婴儿练习各种动作时,必须注意适时适量,不要过早让儿童坐、站,每次练习的时间不宜过长。

二、神经系统的发展(--)婴儿神经系统结构的发展婴儿脑的发育比身体其它部位更快。

出生时头围约34厘米,1岁时可达46厘米左右,而成人的头围也不过55厘米。

1岁儿童的脑重可达900克,比初生时增加了一倍多。

这是因为,婴儿脑细胞的体积显著变大,树突的分支增多,轴突变长,大脑皮层的厚度增加,因而婴儿的脑重增加了,皮层的沟回也增多和加深了。

神经突起的发育使神经突触的数量不断增加,这就为建立复杂的神经联系提供了可能。

婴儿的神经纤维开始了髓鞘化过程。

神经纤维的髓鞘化,是脑内部结构成熟的重要标志,它保证神经冲动沿着一定的通道迅速而准确地传导。

神经系统各部分神经纤维实现髓鞘化的时间不同,较早完成的是感觉神经,其次才是运动神经,这也是i 嘢儿动作发展落后于感觉发展的重要原因之一。

在联络皮层各: 部分的神经纤维中,与高级智力活动直接有关的额叶和顶叶部分髄销化过程开始得晚,大约7岁时才接近完成。

(二)婴儿神经系统机能的发展婴儿神经系统机能的发展主要表现为:1.皮质兴奋机能增强:明显表现为睡眠时间M减少,清醒时间不断增加。

新生儿每日可睡20个小时,周岁时已减少到14个小时左右。

《学前儿童卫生保健》教案第一章:绪论教学目标:1. 了解学前儿童卫生保健的基本概念。

2. 掌握学前儿童卫生保健的重要性。

3. 理解学前儿童卫生保健的基本原则。

教学内容:1. 学前儿童卫生保健的定义。

2. 学前儿童卫生保健的重要性。

3. 学前儿童卫生保健的基本原则。

教学活动:1. 引入话题:讨论学前儿童卫生保健的定义。

2. 讲解:讲解学前儿童卫生保健的重要性。

3. 小组讨论:探讨学前儿童卫生保健的基本原则。

作业:1. 复习所学内容,总结学前儿童卫生保健的基本概念。

2. 思考举例说明学前儿童卫生保健的重要性。

第二章:儿童生长发育与保健教学目标:1. 了解儿童生长发育的基本规律。

2. 掌握儿童生长发育的评价方法。

3. 理解儿童生长发育与保健的关系。

教学内容:1. 儿童生长发育的基本规律。

2. 儿童生长发育的评价方法。

3. 儿童生长发育与保健的关系。

教学活动:1. 引入话题:讨论儿童生长发育的基本规律。

2. 讲解:讲解儿童生长发育的评价方法。

3. 小组讨论:探讨儿童生长发育与保健的关系。

作业:1. 复习所学内容,总结儿童生长发育的基本规律。

2. 思考举例说明儿童生长发育的评价方法。

3. 思考举例说明儿童生长发育与保健的关系。

第三章:儿童营养与保健教学目标:1. 了解儿童营养需求的基本特点。

2. 掌握儿童营养评价的方法。

3. 理解儿童营养与保健的关系。

教学内容:1. 儿童营养需求的基本特点。

2. 儿童营养评价的方法。

3. 儿童营养与保健的关系。

教学活动:1. 引入话题:讨论儿童营养需求的基本特点。

2. 讲解:讲解儿童营养评价的方法。

3. 小组讨论:探讨儿童营养与保健的关系。

作业:1. 复习所学内容,总结儿童营养需求的基本特点。

2. 思考举例说明儿童营养评价的方法。

3. 思考举例说明儿童营养与保健的关系。

第四章:儿童心理发展与保健教学目标:1. 了解儿童心理发展的基本规律。

2. 掌握儿童心理保健的方法。

3. 理解儿童心理发展与保健的关系。

《儿童发展心理学》课程笔记第一章:儿童发展心理学概述第一节:儿童发展心理学的研究对象与研究任务一、研究对象1. 儿童发展心理学的研究对象是0-18岁儿童的心理发展过程,包括认知、情感、意志、个性、社会行为等方面。

2. 具体研究内容:- 认知发展:注意力、记忆力、思维、想象等能力的发展。

- 情感发展:情绪体验、情感表达、情感调节等。

- 意志发展:自觉性、坚持性、自制力等。

- 个性发展:性格、气质、自我意识等。

- 社会行为发展:亲社会行为、同伴关系、道德行为等。

二、研究任务1. 揭示心理发展的基本规律:- 探讨心理发展的顺序性和阶段性。

- 分析心理发展的速度和水平。

- 理解心理发展的连续性和非连续性。

2. 分析心理发展的个体差异:- 研究性别、年龄、遗传、环境等因素对心理发展的影响。

- 探讨不同儿童在心理发展上的相似性和差异性。

3. 探索心理发展的原因和影响因素:- 遗传因素:基因、遗传性疾病等。

- 环境因素:家庭、学校、社会文化等。

- 个体与环境互动:适应、学习、教育等。

第二节:儿童发展心理学的形成一、历史背景1. 19世纪末至20世纪初,心理学从哲学和生物学中独立出来,成为一门科学。

2. 儿童心理学的发展受到了达尔文的进化论、霍尔的心理测量学、皮亚杰的认知发展理论等影响。

二、发展过程1. 早期阶段(19世纪末至20世纪初):- 霍尔的《青少年:他的心理学及其与生理学的关系》(1904)标志着儿童心理学的诞生。

- 桑代克的动物学习实验为行为主义心理学奠定了基础。

2. 中期阶段(20世纪中叶):- 皮亚杰的认知发展理论提出儿童认知发展的四个阶段。

- 埃里克森的心理社会发展理论强调社会和文化对心理发展的影响。

3. 现代阶段(20世纪末至今):- 神经科学、遗传学、进化心理学等领域的成果被整合到儿童发展心理学中。

- 生态系统理论和社会学习理论等新兴理论丰富了儿童发展心理学的研究视角。

第三节:心理发展的主要特点一、连续性与阶段性1. 连续性:心理发展是一个逐渐累积的过程,每个阶段都是前一个阶段的延续。

《儿童心理学》重点容第一章绪论1.种系发展与个体心理发展的关系,最有代表性的是霍尔的复演说。

(常见题型:名词解释或简答题)。

2.儿童心理学的主要研究容可以简单地称为“两个问题”,即心理发展的规律或原理之类的理论问题,以及个体发展各年龄段的心理特征问题。

其基本原理是先天与后天、因与外因、阶段性与连续性这三点。

(常见题型:名词解释、简答题、论述题)第二章发展心理学理论3.各种主要流派的心理发展观:精神分析学派认为潜意识中的性本能是心理发展的基本动力,代表观点是弗洛伊德的性心理发展五阶段论以及艾里克森提出的强调社会和文化因素的心理发展观;行为主义强调环境在个体发展中的作用,诸如华生的环境决定论、斯金纳的操作性行为、班杜拉的观察学习;维果斯基的最近发展区观点、皮亚杰的发生认识论观点以及儿童思维发展的四个阶段:感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段以及形式运算阶段。

4.皮亚杰是一个结构主义的心理学家,他提出心理发展的结构问题。

他认为儿童心理结构的发展涉及图式(Scheme)、同化、顺应和平衡。

在这四个概念中,皮亚杰把图式作为一个核心的概念提出。

图式就是动作的结构或组织,这些动作在相同或类似环境中由于不断重复而得到迁移或概括。

图式最初来自先天遗传,如吮乳动作图式以及抓握、行走等,都是一些低级的动作图式;以后再适应环境的过程中,图式不断得到改变,不断丰富起来。

也就是说,低级的动作图式,经过同化、顺应、平衡而逐步结构出新的图式。

同化和顺应是适应的两种形式。

而同化和顺应既是相互对立的,又是彼此联系的。

皮亚杰认为,同化只是数量上的变化,不能引起图式的改变或创新;而顺应则是质量上的变化,促进创立新图式或调整原有图式。

平衡是指同化作用和顺应作用两种机能的平衡。

新的暂时的平衡,并不是绝对静止或终结,而是某一水平的平衡成为另一高水平的平衡运动的开始。

不断发展着的平衡状态,就是整个心理的发展过程。

(常见题型:名词解释、简答题、论述题)第三章发展心理学研究方法5.主要的研究设计:(常见题型:名词解释)纵向研究:在相当长的时间对心理发展进行系统追踪;横断研究:在同一时间对某一年龄被试的心理发展水平进行比较;聚合交叉设计:在克服纵向研究不足的同时,又保持了横断研究的长处,是最为广泛使用的一种;6.研究报告的主要容包括:标题、摘要、前言、方法、结果、讨论、结论和参考文献共八个部分。

第三章儿童心理发展的基本规律第一节遗传、环境和教育在儿童心理发展上的作用第二节儿童心理发展的动力第三节教育和发展的辩证关系第四节儿童心理发展的年龄阶段性遗传是儿童心理发展的生物前提。

(一)承认遗传是先天的东西,但并不是神秘的东西遗传是一种生物现象,通过遗传,传递着祖先的许多生物特征。

(二)既不否认遗传的作用,也不夸大遗传的作用一方面,应当承认,遗传素质是儿童心理发展的生物前提、自然条件,没有这个条件是不行的。

例如,无脑畸形儿生来不具有正常脑髓,因而就不能产生思维,最多只能有一些最低级的感觉,如关于饥、渴的内脏感觉等。

一个生来就是全色盲的孩子,就无法辨别颜色,更无法成为画家。

而且,由遗传带来的解剖生理特征,特别是中枢神经系统的特征,在儿童心理发展上是有一定作用的。

例如,儿童自出生的时候起,高级神经活动类型就表现出天然的差别;在产房中可以观察到那些出生几天的孩子,有的安静些,容易入睡;有的手脚乱动,大哭大喊。

当然这些天然的神经类型在后天的生活条件下是可以改变的,但是在人们进行护理工作的时候,却不能不考虑到这些特点。

又如,儿童生理发展的情况和特征(像青少年时期的性成熟和由此引起的两性差异),虽然不是儿童心理发展的决定条件,却是儿童教育上必须注意的一些起作用的条件。

研究也证明:有许多遗传疾病是直接与儿童智力低下有关的。

例如,有一种“三色体病”,是在遗传过程中,第21对染色体上多了一条染色体,这种儿童一生下来就有躯体和智力上的缺陷,也叫做“先天愚”(大约占产儿中的1/650)。

又如,有一种“苯丙酮尿症”,由于在遗传过程中,血液中缺乏一种分解苯丙酣酸的酶,以致损害中枢神经系统,造成儿童严重的智力低下。

如果在6岁以前,通过饮食治疗(通过饮食降低苯丙酮酸),也可以使智力恢复正常。

另一方面,也决不夸大遗传这个条件。

因为它只能提供儿童发展以自然前提和可能性,但决不能预定或决定儿童心理的发展。

谁都知道:一个言语器官生来很健全的儿童,如果出生以后不与人类社会接触,就不可能学会说话,甚至不可能形成人的心理。

所谓“狼孩”,就是一个很好的例子。

总之,遗传在儿童心理发展上起着一定的作用,否认这一点是不对的。

不过它只是一个必要的条件,而不是决定的条件。

儿童心理向什么方向发展,并不决定于遗传,而是决定于环境和教育。

环境和教育在儿童心理发展上的决定作用儿童的心理发展是由儿童所处的环境条件(生活条件)和教育条件决定的。

其中教育条件起主导作用。

(一)遗传只提供儿童心理发展以可能性,而环境和教育则规定儿童心理发展的现实性例如,儿童虽然同样地生来就有健全的头脑和眼睛,但有的孩子可能读书识字,有的孩子可能目不识丁。

如新中国成立前我国大多数劳动人民的子女失学,这就在很大程度上影响他们的抽象逻辑思维的发展。

又如,高级神经活动类型同是属于所谓“不可遏制塑”的孩子,其中一个由于受到良好的教育,就可能比“强而平衡型”的孩子更守纪律些,而另一个由于受到的是比较差的教育,就可能使这个神经类型的一些弱点(如暴躁、放纵等等)得到发展。

对动物进行的所谓“感觉剥夺”的实验研究,也证明了这一点。

两组同样的老鼠:一组从小饲养在形色丰富的环境里,一组饲养在视觉刺激缺乏的环境里。

结果,在智力表现上,在脑细胞形态结构的发展上,后者都比前者差。

谢切诺夫和巴甫洛夫根据反射论的观点,一致地指出环境和教育的影响在人的心理发展上起的决定作用。

谢切诺夫指出:人的心理千分之九百九十九都是由人的生活条件决定的。

巴甫洛夫也指出:人的行为,不仅受神经系统的生来特性所制约,而更重要的是决定于个体存在的时间内已经受到的或正在受到的那些影响,也就是决定于广义的教育和教学。

(二)教育条件在儿童心理发展上起着主导作用教育受社会性质的制约,它是一种有目的、有计划、有系统的影响,它是由一定的教育者按照一定的教育目的来对环境影响加以选择,组织成一定的教育内容(包括教材、设备等),并且采取一定的教育方法,来对儿童心理施行的有系统的影响。

我国的教育就是按照党的教育方针的要求把儿童培养成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

在我们国家里,托儿所、幼儿园有了很大的发展,小学教育在很多地方已经普及,因此,大多数儿童都在受着社会集体的教育。

党和国家对儿童的希望和要求,主要是通过教育,特别是学校教育和社会教育来实现的。

新一代的思想觉悟、道德品质的提高,无产阶级世界观的形成,共产主义劳动态度的培养,以及从事建设所必需的知识技能的掌握,主要是由教育,特别是学校教育和社会教育决定的。

因此,我们说,教育在儿童心理发展上起着主导的决定作用。

(三)环境和教育是儿童心理发展的决定性条件,但是这并不意味着它可以机械地决定儿童心理的发展辩证唯物主义认为环境和教育对于儿童心理发展的决定作用总是通过个体或主体的活动,通过儿童心理发展的内部原因来实现的。

“外因通过内因而起作用。

”先天的遗传对一个儿童来说,只能提供发展的可能性,而不能决定发展的现实性,决定发展现实性的则是先天的环境和教育,教育起着主导作用。

儿童心理发展的动力离开了儿童心理发展的内因或内部矛盾,环境和教育这个外因或外部矛盾就无法起作用或不可能很好地起作用。

那么,什么是儿童心理发展的内因或内部矛盾呢?在儿童不断积极活动的过程中,社会教育向儿童提出的要求所引起的新的需要和儿童已有的心理水平或心理状态之间的矛盾,是儿童心理发展的内因或内部矛盾。

这个内因或内部矛盾也就是儿童心理不断向前发展的动力。

第一,应当指出:儿童心理的内部矛盾是在儿童主体和客观事物相互作用的过程中产生的,亦即在儿童不断积极活动的过程中产生的。

离开儿童主体和客观事物的相互作用,离开了儿童不断的积极活动,也就没有什么儿童心理的内部矛盾可言。

—→新的需要(原有水平4)环↑教境|育—→新的需要(原有水平3)环↑教境|育—→新的需要(原有水平2)环↑教境|育──遗传(原有水平1)儿童心理发展动力直观剖析图从原有水平1到原有水平4的发展过程是一个不断量变质变的过程,儿童心理正是以这种不断量变质变的形式得以发展的。

儿童心理的内部矛盾不但产生于儿童的活动中,而且矛盾双方的转化和统一,也都是在儿童的活动中实现的。

事实证明:7岁儿童如果继续留在幼儿园中,他在一定时候内仍保留学前儿童的心理特点,仍以游戏为主导活动,从而仍以具体形象思维为主要的思维形式等等。

儿童及时进入小学和在新的生活条件下从事正规学习活动以后,就能更快地实现着从具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡或转化。

第二,所谓需要,需要在人的心理活动中,经常代表着新的一面、比较活跃的一面,需要总是不断发展的,主客观的关系也在不断发展着,人的周围的事物变了,人的需要也就跟着改变。

一种需要满足了,又会产生另一种需要。

新的需要和已有的水平或状态之间的对立的统一和斗争,构成儿童心理发展的内部矛盾。

这就是儿童心理发展的动力。

(1)儿童心理上的新的需要和已有的水平或状态是统一的、互相依存的。

这是因为,需要总是在一定的心理水平或状态上产生的,换言之,需要依存于一定的心理水平或状态。

例如,3岁的儿童,只有最初步的口头言语发展水平,因此,他只能掌握某些日常词汇来表达自己的愿望,来跟别人进行简单的言语交际,而没有掌握书面言语的需要。

反过来说,一定心理水平或状态的形成,也依存于儿童是否有相应的需要。

例如,小学一年级儿童有了学习加减法的需要,才能逐步掌握加减法的运算。

同样,只有儿童进入小学以后,有了掌握书面言语(阅读和书写)的需要,才会推动他努力去提高自己的阅读和书写水平。

(2)儿童心理上的新的需要和已有水平或状态又是互相斗争、互相否定的。

这是因为:新的需要总是否定着已有的心理水平或状态,换言之,心理发展的水平或状态总是满足不了日益增长的需要。

例如,一岁半左右的儿童,在学会了一些简单的词像“爸爸”“妈妈”“娃娃”“球球”“帽帽”等等以后,自己非常高兴,周围的人也很高兴,但是跟着这种水平的形成,就会产生新的需要。

因为单靠这些简单的词,并不能满足他进一步交际的需要。

当他对成人说“帽帽”的时候,并不能使人了解他是要戴帽子,还是要玩帽子,还是帽子上脏了。

因此,就推动他进一步去学会一些简单的句子。

反过来说,一定心理水平或状态的形成,也就意味着原来的需要的否定。

儿童进入小学以后,形成了从事正式学习的能力和习惯,因而,游戏不再像学前时期那样是他的主导需要了。

这就是说,心理水平提高了,原来的需要也就逐步被否定了。

在心理水平或状态不断发展的基础上,就会不断地产生更新的需要。

(3)在社会和教育的影响下,儿童的新的需要跟已有的心理水平或状态不断处于矛盾统一的运动过程中,这就推动儿童心理不断向前发展,这也就是儿童心理发展的动力。

第五,对于儿童心理发展来说,内部矛盾是它的内因,是儿童心理发展的根据。

但是内部矛盾的运动,任何时候都离不开一定的外因,教育就是儿童心理发展的最主要的外因,是儿童心理发展的最主要的条件。

教育这个外因、这个条件是很重要的,但是要真正发挥它的主导作用,就必须考虑儿童心理发展的新的需要和已有水平之间的矛盾,就必须考虑儿童心理发展的内部矛盾这个内因,内因是发展的依据。

外因只有充分考虑了内因这个特点,才能调动儿童心理发展的主动性和积极性。

这就是说,外因离开了内因就无法起作用,更不用说主导作用,甚至会起反作用。

因此,所有的父母和教师,为了更好地按照客观规律进行教育工作,就必须了解儿童,研究儿童,了解和研究儿童的个别特征和年龄特征。

儿童心理发展上内外因的关系关于在儿童心理发展上内因和外因的关系,我们认为:如果不通过儿童心理的内因、内部状况,即需要和心理发展水平的矛盾状况,教育这个外部条件就无法起作用。

可是如果只有儿童心理的内因、内部状况,而没有适当的教育条件,儿童的心理也就无法得到发展。

儿童心理如何发展,向哪里发展,不是由外因机械决定的,也不是由内因孤立决定的,而是由适合于内因的一定外因决定的,也就是说,儿童心理发展主要是由适合于儿童心理内因的那些教育条件决定的。

具体说来,一方面,教育决定儿童心理的发展,因为教育总是不断地向儿童提出新的要求,总是在指导着儿童的发展;另一方面,教育本身又必须从儿童的实际出发,从儿童心理的水平或状态出发,才能实现它的决定作用。

至于如何根据儿童心理发展的内部矛盾来创造条件,使它向人们所希望的方面不断转化、发展,这是心理学和教育学的共同课题。

从教育到发展过程中量变和质变的关系教育条件必须适合于儿童心理的内因,才能使儿童心理不断得到发展。

但是,从教育措施到儿童心理得到明显的发展,又不是立刻实现的,而是以儿童对教育内容的领会或掌握为其中间环节,是要经过一定量变质变过程的。

(1)领会是教育和发展之间的中间环节,教育并不能直接、立刻引起儿童心理的发展,亦即本质性的变化,它引起儿童心理的发展总是以儿童的领会作为中间环节的。