鲜艳如朝霞的康熙红釉

- 格式:pdf

- 大小:2.34 MB

- 文档页数:3

鲜艳如朝霞的康熙红釉红色象征着喜庆和吉祥,所以瓷器上的红釉深受人们的喜爱。

红釉的出现可以追溯到北宋年间,但色泽稳定、发色纯正的红釉则出现于元代。

红釉按照呈色剂的不同,可以分为铜红釉、铁红釉和金红釉。

铜红釉是用氧化铜作为呈色剂,在高温还原气氛中烧造而成,烧造难度极大,极易烧制失败。

铁红釉是用氧化铜作为呈色剂,在低温氧化气氛中烧造而成,呈色稳定,烧造工艺简单。

金红釉是用黄金作为呈色剂,在800-850℃的温度中烧造而成,呈色娇嫩欲滴,略有深浅浓淡的变化。

康熙红釉品种丰富,色彩绚丽,分成“祭红”“豇豆红”“郎窑红”“珊瑚红”“胭脂红等不同品种。

1祭红祭红,又有“霁红”“积红”“鸡红”“鲜红”“宝石红”“醉红”之称,属于铜红釉系列。

色泽浓艳深沉,灼烁耀目,鲜而不浮,汁水莹厚,酷似暴风雨后晴空中的红霞。

祭红出现于明代的永乐、宣德年间,以色泽鲜红而举世闻名。

但烧造难度极大,此后一度失传,直到清代才恢复。

乾隆皇帝陈赞祭红是“晕如雨后霁霞飞,出火还加微炙工,世上朱砂非所拟,西方宝石致难同。

插花应使花羞色,比画翻嗤画是空。

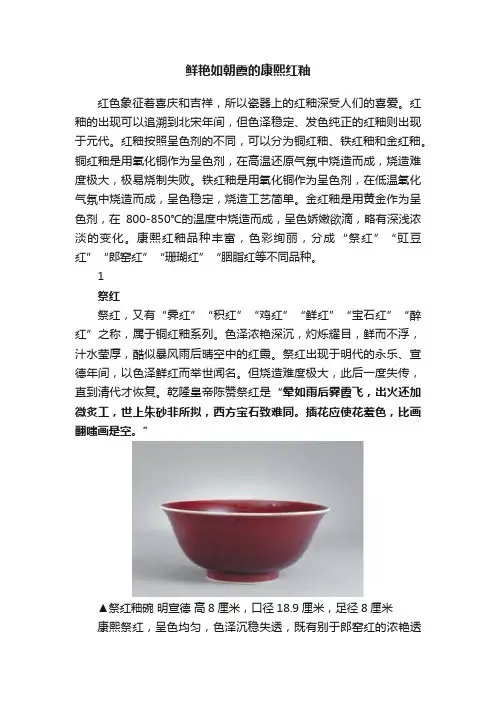

”▲祭红釉碗明宣德高8厘米,口径18.9厘米,足径8厘米康熙祭红,呈色均匀,色泽沉稳失透,既有别于郎窑红的浓艳透亮,也不同于豇豆红的淡雅柔和。

颜色红中泛黑,部分器械因釉流淌至足边而呈黑红色,但也有个别的器物呈色较为浅淡鲜亮。

釉汁凝厚,釉面有细小的橘皮纹,不透明。

常见有梅瓶、蒜头瓶、玉壶春瓶、盘、碗、杯、高足杯、钵、水盂等,制作规整,口沿及底足均有一条整齐的“灯草边”。

2郎窑红郎窑红,又有“牛血红”之称,属于铜红釉系列。

因由江西巡抚郎延极主持景德镇窑务时所烧造,故而得名。

色泽鲜红浓艳,光亮夺目,绚丽灿烂,极似初凝的牛血,与明代宣德年间烧造的“宝石红”并驾齐驱,故有“比视成宣欲乱真”的赞誉。

郎窑红对窑炉气氛和烧造温度的要求极高,很难掌握分寸,稍有不慎就会失败。

所以在景德镇当地流传说“若要穷,烧郎红”,这也正是郎窑红极为名贵的原因之一。

清朝单色釉色品种

在清朝,单色釉的品种非常丰富,包括但不限于以下几种:

1. 霁红釉:一种以铜为着色剂的釉,色泽深沉、鲜艳。

2. 霁蓝釉:一种以钴为着色剂的釉,色泽深蓝、晶莹透亮。

3. 豆青釉:一种以铁为着色剂的釉,色泽青绿、柔和。

4. 茶叶末釉:一种以铁、镁为着色剂的釉,色泽黄绿相间,如茶叶末一般。

5. 炉钧釉:一种以铜、钴为着色剂的釉,色泽变化丰富,具有独特的纹理。

6. 仿官釉:一种以铁、镁为着色剂的釉,色泽明亮、透亮。

7. 紫金釉:一种以铁、锰为着色剂的釉,色泽紫黑、光亮。

8. 洒蓝釉:一种以钴为着色剂的釉,色泽蓝白相间,如雪花般洁白。

9. 乌金釉:一种以铁为着色剂的釉,色泽黑亮、光洁。

10. 茄皮紫釉:一种以锰为着色剂的釉,色泽如茄皮般鲜艳。

以上是清朝单色釉的一些常见品种,它们的色彩丰富多样,制作工艺精湛,充分展现了清朝陶瓷工艺的独特魅力。

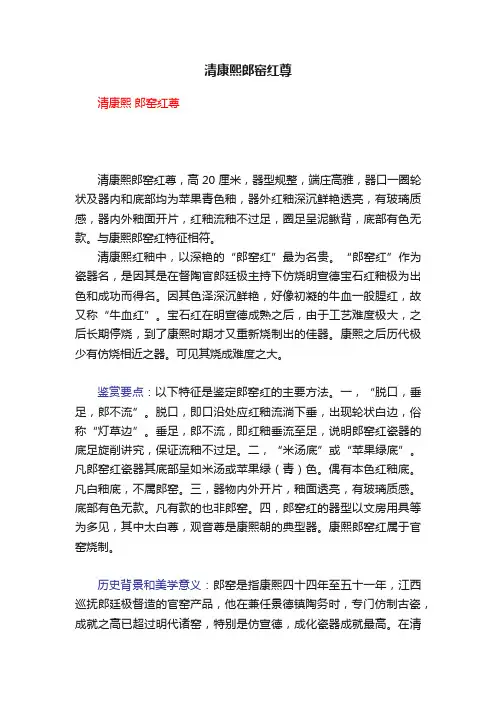

清康熙郎窑红尊清康熙郎窑红尊清康熙郎窑红尊,高20厘米,器型规整,端庄高雅,器口一圈轮状及器内和底部均为苹果青色釉,器外红釉深沉鲜艳透亮,有玻璃质感,器内外釉面开片,红釉流釉不过足,圈足呈泥鳅背,底部有色无款。

与康熙郎窑红特征相符。

清康熙红釉中,以深艳的“郎窑红”最为名贵。

“郎窑红”作为瓷器名,是因其是在督陶官郎廷极主持下仿烧明宣德宝石红釉极为出色和成功而得名。

因其色泽深沉鲜艳,好像初凝的牛血一般腥红,故又称“牛血红”。

宝石红在明宣德成熟之后,由于工艺难度极大,之后长期停烧,到了康熙时期才又重新烧制出的佳器。

康熙之后历代极少有仿烧相近之器。

可见其烧成难度之大。

鉴赏要点:以下特征是鉴定郎窑红的主要方法。

一,“脱口,垂足,郎不流”。

脱口,即口沿处应红釉流淌下垂,出现轮状白边,俗称“灯草边”。

垂足,郎不流,即红釉垂流至足,说明郎窑红瓷器的底足旋削讲究,保证流釉不过足。

二,“米汤底”或“苹果绿底”。

凡郎窑红瓷器其底部呈如米汤或苹果绿(青)色。

偶有本色红釉底。

凡白釉底,不属郎窑。

三,器物内外开片,釉面透亮,有玻璃质感。

底部有色无款。

凡有款的也非郎窑。

四,郎窑红的器型以文房用具等为多见,其中太白尊,观音尊是康熙朝的典型器。

康熙郎窑红属于官窑烧制。

历史背景和美学意义:郎窑是指康熙四十四年至五十一年,江西巡抚郎廷极督造的官窑产品,他在兼任景德镇陶务时,专门仿制古瓷,成就之高已超过明代诸窑,特别是仿宣德,成化瓷器成就最高。

在清代乃至中国陶瓷史都具有重要地位和影响。

康熙郎窑红传世品极少,历来被视为名贵之器。

郎窑红把红色烧成既有糯米质感,又有强烈的玻璃质感,富有天然韵致,真是难上加难。

使人领悟到古人非凡的审美情趣,体现了中国瓷器艺术美观和实用的完美结合的真谛。

虽然明永乐,宣德时期的红釉也能烧出肥厚感,但总不及郎窑红那么有魅力。

由于郎窑红物罕而价昂,清晚期和民国时期出现大量仿品,相当部分是白釉底,且有流釉现象,总的感觉是苍白乏力,和真品不可同日而语。

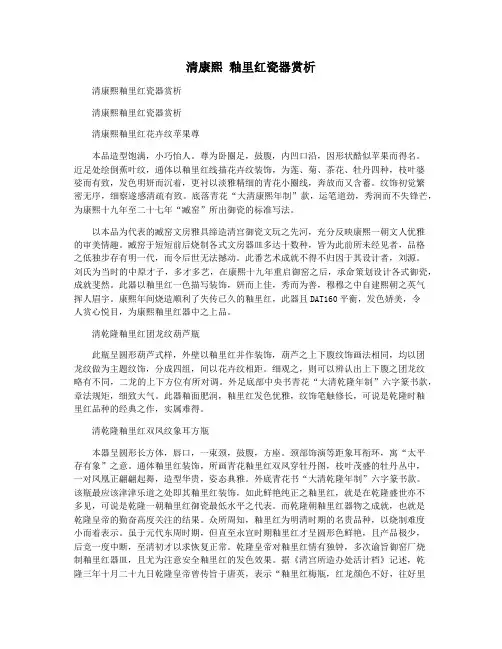

清康熙釉里红瓷器赏析清康熙釉里红瓷器赏析清康熙釉里红瓷器赏析清康熙釉里红花卉纹苹果尊本品造型饱满,小巧怡人。

尊为卧圈足,鼓腹,内凹口沿,因形状酷似苹果而得名。

近足处绘倒蕉叶纹,通体以釉里红线描花卉纹装饰,为莲、菊、茶花、牡丹四种,枝叶婆娑而有致,发色明妍而沉着,更衬以淡雅精细的青花小圈线,奔放而又含蓄。

纹饰初觉繁密无序,细察遂感清疏有致。

底落青花“大清康熙年制”款,运笔道劲,秀润而不失锋芒,为康熙十九年至二十七年“臧窑”所出御瓷的标准写法。

以本品为代表的臧窑文房雅具缔造清宫御瓷文玩之先河,充分反映康熙一朝文人优雅的审美情趣。

臧窑于短短前后烧制各式文房器皿多达十数种,皆为此前所未经见者,品格之低独步存有明一代,而令后世无法撼动。

此番艺术成就不得不归因于其设计者,刘源。

刘氏为当时的中原才子,多才多艺,在康熙十九年重启御窑之后,承命策划设计各式御瓷,成就斐然。

此器以釉里红一色描写装饰,妍而上佳,秀而为善,穆穆之中自建熙朝之英气挥人眉宇。

康熙年间烧造顺利了失传已久的釉里红,此器且DAT160平衡,发色娇美,令人赏心悦目,为康熙釉里红器中之上品。

清乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶此瓶呈圆形葫芦式样,外壁以釉里红并作装饰,葫芦之上下腹纹饰画法相同,均以团龙纹做为主题纹饰,分成四组,间以花卉纹相距。

细观之,则可以辨认出上下腹之团龙纹略有不同,二龙的上下方位有所对调。

外足底部中央书青花“大清乾隆年制”六字篆书款,章法规矩,细致大气。

此器釉面肥润,釉里红发色优雅,纹饰笔触修长,可说是乾隆时釉里红品种的经典之作,实属难得。

清乾隆釉里红双凤纹象耳方瓶本器呈圆形长方体,唇口,一束颈,鼓腹,方座。

颈部饰演等距象耳衔环,寓“太平存有象”之意。

通体釉里红装饰,所画青花釉里红双凤穿牡丹图,枝叶茂盛的牡丹丛中,一对凤凰正翩翩起舞,造型华贵,姿态典雅。

外底青花书“大清乾隆年制”六字篆书款。

该瓶最应该津津乐道之处即其釉里红装饰,如此鲜艳纯正之釉里红,就是在乾隆盛世亦不多见,可说是乾隆一朝釉里红御瓷最低水平之代表。

红釉瓷越鲜越红越吉祥明永乐鲜红釉高足碗明永乐宝石红釉蒜头瓶(钟葵/摄)清雍正胭脂红小酒盅一对清康熙郎窑红釉观音尊清康熙豇豆红釉太白尊解读红釉瓷器鲜艳亮丽的红色,是古代陶瓷匠人梦寐以求的色彩。

自元代末年高温红釉瓷诞生后,这种充满吉祥寓意的器物便成为历代皇帝的至爱,而皇亲国戚、达官贵人、文人雅士能得到一件红釉瓷器便如获至宝,爱惜不已。

虽然现在烧制高温红釉瓷并非难事,但古代红釉瓷并不会因此而贬值,反而更显得弥足珍贵。

本版文字:钟葵中国陶瓷装饰艺术发展到元代是一道分水岭,元以前胎装饰是主要装饰手法,而元以后的主要装饰手法是釉装饰。

在元、明、清时期,釉装饰得到极大发展,达到历史的顶峰。

大名鼎鼎的红釉瓷就是创于元代而成熟于明代,继续发展于清代。

红釉瓷属于单色釉瓷。

所谓单色釉瓷,是指在胎外施单一颜色釉彩的瓷器,古玩行称“一道釉”。

这种瓷有高温釉和低温釉两种,高温釉是在生胎上施釉后经1200℃以上高温一次烧成;低温釉是在熟胚上施釉后复烧而成。

红釉瓷也有高温红釉瓷和低温红釉瓷之分,前者以铜为呈色剂,后者以铁、金等为呈色剂。

红釉瓷烧制难度极大人们常说,陶瓷是土与火的艺术,在品种繁多、百花争艳的单色釉瓷中,高温红釉瓷的烧制难度最大。

它难就难在以铜为呈色剂,而铜的呈色不仅与铜的含量和釉的成分有关,对窑内温度、气氛变化和窑外天气也十分敏感,如果温度和烧制气氛掌握不好,铜就会发黑、变绿,甚至产生“烧飞”现象无法显色。

即使用同一配方,在同样的条件下烧制,只因摆放的位置不同,器物的色调也不同。

正因为高温“铜红”釉如此难以“出彩”,唐宋两代在国力鼎盛时期也烧制不出呈色纯正的红釉瓷。

如唐代长沙窑的“铜红”釉执壶红中带黄,宋代钧瓷红中泛紫或泛青。

到了元代,聪明的陶瓷艺人创烧出著名的釉里红瓷器,并在此基础上经无数次摸索、试验,终于烧制出高温“铜红”釉瓷器,但成品极少,且釉色尚不够纯正,目前元红釉瓷器的传世品在全世界仅十件左右。

真正釉色纯正,鲜红艳丽的“铜红”釉瓷器出现在明初永乐、宣德时期,学术界一般称永乐时期的红釉为鲜红釉,称宣德时期的红釉为祭红釉,无论鲜红釉还是祭红釉,都称得上是前无古人、后无来者的顶峰之作。

极品“美人醉”郎窑红,美了美了醉了醉了!8月份,为了纪念建馆110周年,国家博物馆陆续开了好几个新展。

前段日子因为学生放暑假,票超级难约。

中秋节期间,我终于把票约上啦,于是多半天的时间走马观花看了数个展,我分多期来记录这些展。

今天是第6篇。

第一篇>>西戎人的生活有多奢华?| 西戎遗珍第二篇>>文物修复,叹为观止!| 片羽重辉第三篇>>诸侯国君的青铜器标配啥规模?| 东方吉金第四篇>>原来酒壶可以这样美!| 饮食文化展第五篇>>这款宣德炉是真品吗| 薪火赓续郎窑红是红釉中色彩最鲜艳的一种始于清朝督陶宫郎廷极所督烧的郎窑又称“郎窑红”美人醉釉前但这只郎窑红碗颜色烧得很一般我说以后遇到更好的郎窑红会再发的没想到没几天我就真的遇上了一件极品郎窑红果真是“美人醉”啊美了美了醉了醉了国家博物馆有一个常设专题展中国古代瓷器艺术展我国那么多名品瓷器国博的瓷器展都没什么重磅展品所以我一向看不起这个展没想到这次发现了这个瓶这大概是这个展最好看的一件展品了清康熙郎窑红釉观音尊这个红真是太漂亮了釉色太好了反光得厉害如镜子一般简直没法拍啊实在挑不出来拍得好的照片郎窑红初创于明代清代有很大发展康熙皇帝酷爱艺术在他的倡导下郎窑红瓷器更成熟多有精品问世这件就是精品中的精品美如美人观音尊是流行于康熙至乾隆时期的样式就是这种造型线条非常流畅郎窑红色彩绚丽红艳鲜明光彩夺目釉面光洁透亮具有强烈的琉璃光泽口部多泛白色是釉色太厚向下流了的缘故郎窑红是铜红釉铜很活跃呈色难控制所以郎窑红烧造成功率很低烧得色泽好就更是难上加难郎窑红是窑变釉最著名的品种之一窑变釉顾名思义是器物在烧成后出现了意想不到的釉色效果多为红、紫、蓝等颜色俗语有“窑变无双”是指窑变釉变化莫测独一无二这个展还有2件窑变釉非常漂亮清雍正窑变釉绶带耳尊这一件也是特别红特别反光不过拍出来的效果略微好一点相同的角度我都拍了好多张每一张都觉得很好看就多发几张清康熙豇豆红釉太白尊豇豆红也是康熙时铜红釉名贵品种之一粉红色中略带灰色很像豇豆的颜色太白尊也是康熙时期官窑典型器物就是这件的这种造型像个倒扣的碗据说是摹仿诗人、酒仙李白的酒坛制成仔细看这个尊上有暗纹因为反光及纹饰线也是红色不容易看出来这种暗纹才是低调奢华有内涵啊中国古代瓷器艺术展就先介绍这3件典型的窑变釉瓷器以后也许会发其他瓷器~。

康熙瓷器名品之酣畅淋漓的郎窑红瓷器

郎窑红釉穿带直口瓶

郎窑红又名郎红、红郎窑、牛血红、鸡血红等,是康熙时期景德镇窑在模仿明宣德鲜红釉基础上衍生出的新品种。

其色泽较宣德鲜红釉更为鲜艳,釉层凝厚,釉面光亮,具有强烈的玻璃光泽。

釉面除大片裂纹外,还有不规则的牛毛纹。

郎窑红釉凤尾尊

谈论郎窑红釉瓷器,常有脱口垂足郎不流之说,所谓郎不流系指釉面垂流不过底足。

器身愈往下,红色愈浓艳,近足处釉层最厚,呈黑红色,这是由于高温状态下釉层熔融垂流所致。

近口沿处釉层变薄,映出白色胎骨,即所谓脱口,与宣德鲜红釉瓷器上的灯草边相似,只不过灯草边既窄又整齐,而脱口则不整齐。

郎窑红釉观音尊

郎窑红釉瓷器造型以瓶、尊为主,另有盘、碗、盒、炉、觚、洗、水丞等。

诸器之中,以观音尊的造型最为优美,其形状为撇口,直颈,丰肩,腹以下渐收敛,近足处外撇,形体挺拔,曲线收放有致,显得雍容端庄。

郎窑红梅瓶

郎窑红釉瓷器系以氧化铜为着色剂、生坯挂釉、入窑经一千三百摄氏度以上的高温和强还原气氛一次烧成的高温颜色釉瓷器。

它对烧成时窑内的温度、气氛要求颇为严格,烧成一件成功的作品很困难,以致时有民谚曰:若要穷,烧郎红。

郎窑红釉琵琶尊

郎窑红釉瓷器受到人们的珍爱,除了其釉色鲜艳悦目外,烧造困难致使物以稀为贵是最主要的原因。

康熙郎窑红釉瓷器的烧造成功,标志着明代中期以后逐渐失传的高温铜红釉瓷器得以恢复,并再一次呈现出繁荣的盛况。

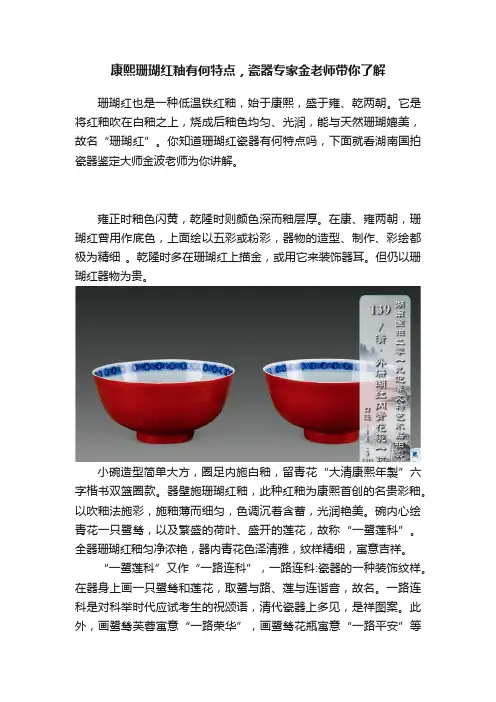

康熙珊瑚红釉有何特点,瓷器专家金老师带你了解

珊瑚红也是一种低温铁红釉,始于康熙,盛于雍、乾两朝。

它是将红釉吹在白釉之上,烧成后釉色均匀、光润,能与天然珊瑚媲美,故名“珊瑚红”。

你知道珊瑚红瓷器有何特点吗,下面就看湖南国拍瓷器鉴定大师金波老师为你讲解。

雍正时釉色闪黄,乾隆时则颜色深而釉层厚。

在康、雍两朝,珊瑚红曾用作底色,上面绘以五彩或粉彩,器物的造型、制作、彩绘都极为精细。

乾隆时多在珊瑚红上描金,或用它来装饰器耳。

但仍以珊瑚红器物为贵。

小碗造型简单大方,圈足内施白釉,留青花“大清康熙年製”六字楷书双篮圈款。

器壁施珊瑚红釉,此种红釉为康熙首创的名贵彩釉。

以吹釉法施彩,施釉薄而细匀,色调沉着含蓄,光润艳美。

碗内心绘青花一只鹭鸶,以及繁盛的荷叶、盛开的莲花,故称“一鹭莲科”。

全器珊瑚红釉匀净浓艳,器内青花色泽清雅,纹样精细,寓意吉祥。

“一鹭莲科”又作“一路连科”,一路连科:瓷器的一种装饰纹样。

在器身上画一只鹭鸶和莲花,取鹭与路、莲与连谐音,故名。

一路连科是对科举时代应试考生的祝颂语,清代瓷器上多见,是祥图案。

此外,画鹭鸶芙蓉寓意“一路荣华”,画鹭鸶花瓶寓意“一路平安”等

等。

康熙豇豆红釉瓷器

豇豆红釉莱菔瓶

康熙时期的豇豆红和郎窑红釉瓷器,犹如高温铜红釉瓷器中的两朵奇葩。

如果说郎窑红釉是以艳丽的釉色夺人眼目,那么豇豆红釉则以幽倩淡雅的色泽令人赏心悦目。

豇豆红釉洗

豇豆红釉给人视觉上带来意境更为深远的美感,即使用清人洪北江(亮吉)的咏苹果绿诗句绿如春水初生日,红似朝霞欲上时来形容它,也未必能确切地表达出这种富有诗意的釉色之韵致。

清朝豇豆红釉太白尊

康熙朝制瓷工匠可能是考虑到豇豆红釉与玲珑小巧的器物相配更能衬托其娇丽的美感,致使康熙豇豆红釉瓷器无大器。

清康熙豇豆红柳叶尊

常见器形主要有八种,即莱菔瓶、菊瓣瓶、柳叶瓶、太白尊、苹果尊、糖锣洗、印泥盒及塑贴蟠螭瓶等,另见有极少量的盘、碗。

清豇豆红釉印泥盒

康熙郎窑红釉瓷器鲜有署款者,而豇豆红釉瓷器则相反,均署年款,除了柳叶瓶和盘外,均在器物外底白釉下署青花楷体大清康熙年制六字三行款,外无边栏。

豇豆红釉瓷器是因其釉色颇似豇豆皮的颜色而得名。

但从传世品看,其呈色深浅不一,变化莫测。

豇豆红柳叶瓶清康熙时期铜红釉中的名贵品种

豇豆红柳叶瓶,撇口,长颈,丰肩,长腹下敛,圈足。

器形挺拔秀美,外壁施豇豆红釉,通体素净,以自然釉色取胜,仅于颈部饰两道凸弦纹,起弦之处因釉层较薄可见白胎

豇豆红釉是一种呈色多变的高温颜色釉,用还原焰烧成,为清康熙时期铜红釉中的名贵品种。

其基本色调如成熟豇豆的红色,故名。

康熙朝创新的柳叶瓶中以豇豆红釉为最佳,釉色滋润淡雅,呈现出深浅变化的粉红色,其间夹杂绿色苔点。

又称“美人醉”或“美人霁”。

掺杂在红釉色中相映成趣。

清代康熙时,在继承前代的基础上不断创新,先后烧制出郎窑红、豇豆红和霁红。

其中以豇豆红的烧制难度最大,在淡雅的釉色中有万千变化,人们赞其“绿如青水初生日,红似

朝霞欲上时”。

此柳叶瓶釉色明艳匀净,胎质洁白细密,典雅华丽的风格与釉色气韵无与伦比,代表了康熙时期高超的制瓷技艺,是豇豆红釉中难得一见的上乘之作

柳叶瓶是瓶的一种式样。

器型为撇口,短颈,丰肩,肩下削瘦至足,足内凹,器身细长,形似柳叶,故又有'美人肩'之称。

瀚林文化博物馆征购电话139【6737】《1660》

清代康熙景德镇窑创制,康熙豇豆红釉柳叶瓶,是极为珍贵的产品

清代瓶式。

为康熙时宫廷内的陈设瓷。

因形体清瘦似柳叶而名。

器身多施豇豆红釉,底施白釉,内书“大清康熙年制”青花三行六字

楷书款。

不远山房“说”清代康熙朝瓷器(颜色釉)上清代康熙时期由于社会相对稳定,海外贸易在一定程度上恢复了繁荣的局面,这使得制瓷业得到迅速发展。

同时因废除了明代的匠籍制度,在一定程度上解放了社会生产力,并继续实行官搭民烧制度,在客观上促进了民窑制瓷技艺的发展。

康熙十九年(公元1679年),景德镇恢复了御窑厂的烧造。

清廷高度重视景德镇瓷务的管理,督陶官往往由皇帝亲自选派。

康熙十九年(公元1679年),清廷指派内务府广储司郎中徐廷弼、主事李延禧到景德镇驻厂督造,二十二年二月又差工部虞卫司郎中臧应选、笔帖式车尔德驻厂代理督造。

《景德镇陶录》说:“康熙年臧窑,厂器也,为督理官臧应选所造。

土埴腻,质莹薄,诸色兼备,有蛇皮绿、鳝鱼黄、吉翠、黄斑点四种尤佳。

其浇黄、浇紫、浇绿、吹红、吹青者亦美。

迨后有唐窑,犹仿其釉色。

”康熙四十四年(公元1705年),又任命江西巡抚郎廷极兼理景德镇窑事,烧出了著名的郎窑瓷。

康熙帝像明代以前,红釉器品种相对单一,统称“鲜红”釉瓷,明代永宣红釉由于主要用作祭器,仅供皇家专用,民间禁烧,因此名曰“祭红”。

清代红釉瓷器较明代更为平民化,这也是红釉瓷器在清代发展壮大的原因之一。

从中国国家博物馆馆藏的康熙红釉器的藏品数量和品种可以看出,当时制瓷工艺的发展和探索红釉烧制工艺的道路正趋于成熟。

康熙时期的祭红釉具有与明代红釉相同的特征:发色深沉,釉不流不裂,表面呈橘皮棕眼等。

足可见清代御窑厂仿明代红釉器的水平之高。

康熙朝所烧的铜红釉,除郎窑红、豇豆红外,尚有祭红釉,为仿明代永宣时代的红釉器。

祭红釉有别于郎窑红的浓艳透亮,也与豇豆红的淡雅柔润不同,其釉色深沉失透,釉质均匀。

郎窑红也是康熙时期生产的名品。

康熙郎窑红器里釉为白色或米黄色,釉料微微闪青,具有开片,垂釉大多不过底足旋削线(俗称“郎不流”);具有类似宣德灯草边,为人工特意涂抹白釉或浆白釉。

康熙郎窑红得名于当时的督陶官郎廷极,也是仿明代鲜红釉的成功之作。

清三代康雍乾祭红釉瓷器特点以及鉴赏祭红釉也叫霁红釉是清代三大红釉瓷器之一,以用料珍贵,烧造难而显得尤为珍贵。

清龚鉽在《景德镇陶歌》中记述“官古窑成重霁红,最难全美费良工。

霜天晴昼精心合,一样搏烧百不同。

”说明霁红器是比较难烧成的。

祭红釉是清代康熙、雍正、乾隆三朝盛行的红釉品种。

烧成后的釉面为失透状,呈色均匀凝重。

祭红釉瓷器在康雍乾三代都有烧造,而且有着自己的时代特点。

康熙霁红釉瓷器特征祭红釉是康熙仿明代宣德红釉的品种,色调深红,似暴风雨后晴空中的红霞,所以名曰霁红。

康熙时期的祭红釉瓷器釉面均匀凝厚,色泽红艳、深沉,但红釉色泽多泛黑红,个别的较为浅淡鲜亮,色调都很均匀。

此时的霁红器胎体坚硬细密,有的釉面有细小橘皮皱纹,有的因釉层较厚而呈垂流状,足边往往因垂流积釉而呈黑褐色。

霁红釉僧帽壶霁红釉僧帽壶高14.5厘米足径5.3厘米,瓷器小巧玲珑,制作精工,红釉鲜丽,反映出康熙霁红釉瓷的烧制水平。

雍正祭红釉瓷器特点雍正祭红釉色是最纯粹的红色,偏正红色,比较浓艳,以铜为着色剂,在1300℃左右的高温还原气氛中烧成。

胎质和釉色是康雍乾三代最好的。

乾隆时期祭红釉瓷器特点乾隆时期祭红釉瓷器胎白致密,瓷器内施青白釉,外施祭红釉。

釉色成深红釉,釉汁凝厚,釉面密布细小棕眼,如同桔皮。

乾隆款祭红盘乾隆款祭红盘高2.5厘米,口13.2厘米,足7.6厘米,撇口、浅弧腹、平底圈足。

内外施红釉,灯芯口。

外底书青花篆体“大清乾隆年制”六字款。

清乾隆祭红釉敞口碗清乾隆祭红大碗,高8.2厘米,口径18厘米,足径7.2厘米。

口微敞,深腹,圈足。

碗内及足底饰白釉,外壁饰霁红釉。

底足内有青花篆文“大清乾隆年制”六字款。

此件祭红釉碗从胎釉,工艺上看都具有乾隆窑烧制的特点,是祭红中的精品瓷器。

清乾隆款祭红釉梅瓶祭红釉梅瓶高23.0厘米、口径4.60厘米、底径7.70厘米,侈口,短颈,丰肩,鼓腹,胫直,平底,圈足。

底落青花双圈楷书“大清乾隆年制”六字双竖行款。

清康熙美人醉釉执壶精品赏析清康熙美人醉釉执壶精品赏析美人醉釉是清代康熙年间,在御窑厂烧制的一种铜红色釉。

由于其有深红,有暗红,色调淡雅,风轻云淡,如醉后美人脸上的红晕,如纷纷飘落的桃花,又如豇豆那种自然色的红艳,也有的带有斑斑点点的苔斑,就好像久未走过的石板道,生出零零星星的青苔,空气中弥漫着潮湿而清新的味道。

所以,清代诗人洪亮吉看到美人醉釉瓷时赞叹道:“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时。

”我收藏的此美人醉釉执壶,产于康熙年间,有盖,长颈,撇肩,腹部一收到底。

壶嘴长而细,如一股喷泉流银溅玉;壶把弯而细,如一只耳朵,听风听雨。

壶高:15.3cm,壶口直径:3.5cm,底径:6.7cm。

壶面的釉色,深红中带有斑驳的绿色,星星点点,如霞光万道,初升的太阳照射大地,大地春回物暖;如青色波光,夕阳照在河上,清风徐来,波光粼粼;又如白雪纷飞于天寒地冻之时,只见白雪不见物,不见长安见尘雾。

在执壶的底部,有“大清康熙年制”的字样,当为康熙时所制。

虽然同为铜红色釉,由于在烧制时氧化还原颜料的程度不同,而呈现出不同的色彩与图案,所以,多种美人醉釉也有许多不同的叫法。

通体一色,洁净无瑕的为最上品,叫“大红袍”;稍次的,有绿斑点点,颜色深红,宛如贵妃醉酒的,叫“美人醉”;再次的,颜色稍浅,呈粉色或者艳色,宛若瓣瓣桃花的,叫“桃花片”;再下的,颜色浅而浑浊不通透,叫“榆树皮”或者“乳鼠皮”;最下的,颜色灰黑不均,出现黑釉掺杂的,叫“驴肝”或者“马肺”。

这些名字形象而传神,听名字就能辨别出瓷器的贵贱程度。

“解貂换美酒,半与美人醉。

留半伴山翁,深夜谈世事。

”(宋张植《小绝句》)有美人陪伴共此一醉,是人生一大乐事;有美人醉釉瓷器陪伴赏心悦目,也是人生一大乐事。

前者娱情,后者悦心,可惜,都是不常有的幸福。

如图:X。

康熙盛世中的瓷器釉下彩之釉里红及釉里三色

明洪武釉里红折枝牡丹花口盘

康熙釉里红百寿字笔筒

康熙釉里红折枝花纹水丞

康熙釉里红双龙戏珠纹碗

康熙青花釉里红双龙戏珠图缸

康熙时,还有许多带釉里红纹饰的瓷器。

如釉里红与青花合绘的器物,红蓝两色调互相衬托,加紧有情趣;釉里红与青花和釉上彩合绘于一器,画面五彩缤纷、鲜艳夺目;以不同的色釉为地,加绘釉里红纹饰以及仿明代釉里红瓷器,也都制作精美。

釉里红在康熙时期有长足的发展,大大丰富了中国的陶瓷艺术,在陶瓷发展史上占有重要的地位。

康熙青花釉里红桃钮茶壶

康熙青花釉里红人物故事图笔筒

康熙青花釉里红圣主得贤颂文笔筒

-釉里三色-

釉里三色是康熙时釉下彩瓷器中的新品种,它以豆青釉为地(也有以粉白釉为地者),加绘青花、粉白及釉里红。

器物表面部分纹饰好象凸起,这是工匠们根据纹饰布局的要求先在胎子上刻好需要突出的部分,然后彩绘。

整个画面清新,雅致大方。

康熙豆青地釉里三色梅花纹笔筒

康熙豆青釉青花釉里红垂钓图笔筒

康熙釉里三色花鸟纹花觚

康熙釉里三色福禄寿图瓶。

043

2017.04

【稽古】

The Archaic to Now 红色象征着喜庆和吉祥,所以瓷器上的红釉深受人们的喜爱。

红釉的出现可以追溯到北宋年间,但色泽稳定、发色纯正的红釉则出现于元代。

红釉按照呈色剂的不同,可以分为铜红釉、铁红釉和金红釉。

铜红釉是用氧化铜作为呈色剂,在高温还原气氛中烧造而成,烧造难度极大,极易烧制失败。

铁红釉是用氧化铁作为呈色剂,在低温氧化气氛中烧造而成,呈色稳定,烧造工艺简单。

金红釉是用黄金作为呈色剂,在800~850℃的温度中烧造而成,呈色娇嫩欲滴,略有深浅浓淡的变化[1]。

康熙红釉品种丰富,色彩绚丽,分成“祭红”“豇豆红”“郎窑红”“珊瑚红”“胭脂红”等不同的品种。

一、祭红

祭红,又有“霁红”“积红”“鸡红”“鲜红”“宝石红”“醉红”之称,属于铜红釉系列。

色泽浓艳深沉,灼烁耀目,鲜而不浮,汁水莹厚,酷似暴风雨后晴空中的红霞。

祭红出现于明代的永乐、宣德年间,以色泽鲜红而举世闻名。

但烧造难度极大,此后一度失传,直到清代才恢复。

乾隆皇帝称赞祭红是“晕如雨后霁霞飞,出火还加微炙工,世上朱砂非所拟,西方宝石致难同。

插花应使花羞色,比画翻嗤画是空”。

康熙祭红,呈色均匀,色泽沉稳失透,既有别于郎窑红的浓艳透亮,也不同于豇豆红的淡雅柔和(见图1)。

颜

色红中泛黑,部分器物因釉流淌至足边而呈黑红色,但也有个别的器物呈色较为浅淡鲜亮。

釉汁凝厚,釉面有细小的橘皮纹,不透明[2]。

常见有梅瓶、蒜头瓶、玉壶春瓶、盘、碗、杯、高足杯、钵、水盂等,制作规整,口沿及底足均有一条整齐的“灯草边”。

二、郎窑红

郎窑红,又有“牛血红”之称,属于铜红釉系列。

因由江西巡抚郎廷极主持景德镇窑务时所烧造,故而得名。

施泳峰-文

鲜艳如朝霞的康熙红釉

图1 康熙祭红盘,直径20.5厘米。

通体施祭红釉,釉色明艳浓重,发色纯正,色泽匀净。

口沿有一条整齐的“灯草边”。

底部有“大清康熙年制”六字青花楷书款。

现藏上海博物馆。

【鉴·赏】044

Vol.106

【稽古】The Archaic to Now

色泽鲜红浓艳,光亮夺目,绚丽灿烂,极似初凝的牛血,与明代宣德年间烧造的“宝石红”并驾齐驱,故有“比视成宣欲乱真”的赞誉。

郎窑红对窑炉气氛和烧造温度的要求极高,很难掌握分寸,稍有不慎就会失败。

所以在景德镇当地流传说“若要穷,烧郎红”,这也正是郎窑红极为名贵的原因之一。

清代文人许谨斋称赞郎窑红是“宣成陶器夸前朝,迩来杰出推郎窑,雨过天青红琢玉,贡之廊庙光鸿钧”。

郎窑红与祭红相似,但也有区别。

第一,郎窑红的色泽比祭红更加深沉浓艳。

第二,郎窑红的釉面有清澈透亮的玻璃光,且有开片;而祭红的釉面无玻璃光和开片。

第三,郎窑红的器物口沿因流釉多呈白色,圈足修削后不再流釉,故有“脱口垂足郎不流”之说;而祭红的器物口沿流釉现象不明显,但圈足则普遍流釉。

第四,郎窑红的器底呈透明的米黄色或浅绿色,俗称“米汤底”或“苹果底”;而祭红的器底一般施透明釉。

第五,郎窑红的器物均不落款,而祭红的器物多写有本朝款识[3]。

康熙郎窑红,以胆瓶、观音尊、贯耳瓶、油锤瓶、僧帽壶、高足杯、觚、盘、碗、文具、渣斗等较为常见,尤以观音尊、笠式碗最具代表性。

造型雍容华贵,气度不凡,绝非一般器物可比(见图2)。

三、豇豆红

豇豆红,又有“大红袍”“正红”“美人醉”“桃花片”“娃娃脸”之称,属于铜红釉系列。

因色泽中多带有绿色的苔点,颇似红豇豆的颜色,故而得名。

豇豆红的釉色淡雅娇嫩,宛若桃花般艳丽,有深浅浓淡之分。

其中釉色洁净无瑕的称“大红袍”,釉色通体一色的称“正红”,釉色深浅不一的称“美人醉”,釉色浅淡的称“娃娃脸”,釉色幽雅娇嫩的称“桃花片”,釉色晦暗浑浊的称“榆树皮”等。

清代《南窑笔记》记载,豇豆红的制作是分几次吹釉再经高温烧成。

由于吹釉的层次不同,在烧成后釉面必将出现水渍般的痕迹。

更由于釉料中含有微量的铜元素,在烧成过程中因氧化的作用,会产生绿色的斑点,犹如苔点。

在浑然一体的红釉中,掺杂星点绿斑,妙趣横生,相映成辉,犹如红霞满布之中点缀了星星点点的绿色宝石。

清代诗人洪亮古赞其“绿如春水初生日,红似朝霞欲上

时”[4]。

豇豆红与祭红相似,但也有区别。

首先,祭红是用蘸釉和荡釉的技法制成,釉面匀净;而豇豆红是用多层次吹

釉的技法制成,釉面有深浅浓淡的变化。

其次,祭红是在

图2 康熙郎窑红观音尊,高45.5厘米。

通体施郎窑红釉,釉色红艳光亮,造型端庄规整。

现

藏北京故宫博物院。

图3 康熙豇豆红太白尊,高8.9厘米。

通体施豇豆红釉,釉色浅淡,有绿色苔点。

底部有“大清康熙年制”六字青花楷书款。

现藏南京博物院。

045

2017.04

【稽古】

The Archaic to Now 严格的高温还原气氛中烧成,色泽呈统一的红色;而豇豆红利用了铜在氧化气氛中呈绿色的特点,是在控制不甚严格的高温还原气氛中烧成,色泽呈红色中带星点状绿斑[5]。

康熙豇豆红,极为名贵,均为宫廷御用之物。

由于烧造难度极大,因此没有大件器物,传世品以菊瓣瓶、柳叶

瓶、螭龙瓶、莱菔尊、太白尊、苹果尊、膛锣洗、印盒、水盂等文房用具常见。

器身最高不会超过24厘米,造型轻灵秀美,有时还以暗刻蟠螭纹或团螭纹作为装饰(见图3)。

器物底部施透明釉,有“大清康熙年制”青花六字楷书款。

四、珊瑚红

珊瑚红,又有“盖血红”之称,属于铁红釉系列。

明代的铁红釉采用平涂技法,色泽较暗,接近枣红色,釉面上有涂抹的痕迹。

清代的铁红釉在制作工艺上与明代相比有所改变,采用吹釉技法,故在色泽上略有差异,有深浅浓淡的变化,红中泛黄,与珊瑚的颜色接近[6]。

康熙珊瑚红,是清代宫廷祭祀用器中不可缺少的品种,釉面匀净,色调统一,色泽娇嫩艳美,华丽凝重,釉面较薄而且有不易觉察的颗粒痕迹(见图4)。

流行以金彩描绘纹饰,尽显雍容华贵的气韵。

五、胭脂红

胭脂红,又有“玫瑰红”“蔷薇红”或“洋金红”之称,属于金红釉系列。

色泽呈粉红色,略有深浅浓淡的变

化。

大约在釉料中掺入万分之二的金,可以得到较为浓艳的胭脂红色;在釉料中掺入万分之一的金,可以得到较为淡雅的粉红色[7]。

胭脂红出现于康熙朝,在雍正、乾隆朝盛行。

康熙胭脂红,采用吹釉技法,常见有盘、碗、碟、杯、盖碗等小件器物,胎体轻薄,釉色洁净典雅,写有本朝款识。

一般在器物的外壁施胭脂红釉,在器物的内壁和圈足施透明釉(见图5)。

虽然在明代的永乐、宣德年间,江西景德镇就已经能够烧造出色泽鲜艳的红釉,但不久即面临失传的境地,直到二百多年后的清代康熙年间才得以恢复,并且推陈出新,不断进步,使得红釉的制作工艺日趋完美,品种更加丰富。

■

注释:

[1] 汪庆正.简明陶瓷词典[M].上海:上海辞书出版社,1997.[2][3][5] 冯先铭.中国陶瓷[M].上海:上海古籍出版社,2001.[4] 耿宝昌.明清瓷器鉴定[M].北京:紫禁城出版社,1993.[6] 李辉柄.中国瓷器鉴定基础[M].北京:紫禁城出版社,2005.

[7] 中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

图4 康熙珊瑚红提梁壶,高8.9厘米,腹径8厘米,配红木盖。

通体施珊瑚红釉,釉色匀净,红中微泛黄,略有晕散感。

现藏上海文物商店。

图5 康熙胭脂红坛,高5.4厘米。

通体施胭脂红釉,釉色晶莹通透,色泽明亮娇嫩。

底部有“大清康熙年制”六字二行青花楷书款。

现藏台北故宫博物院。