新中国成立初期的政治制度

- 格式:ppt

- 大小:4.30 MB

- 文档页数:2

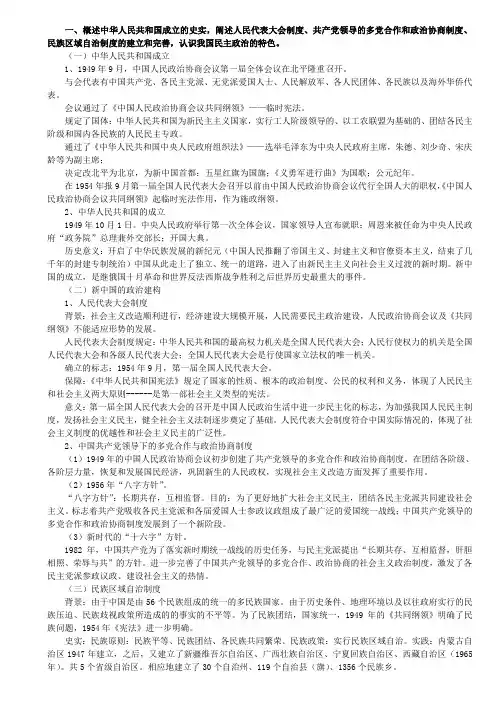

一、概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

(一)中华人民共和国成立1、1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重召开。

与会代表有中国共产党、各民主党派、无党派爱国人士、人民解放军、各人民团体、各民族以及海外华侨代表。

会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》——临时宪法。

规定了国体:中华人民共和国为新民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。

通过了《中华人民共和国中央人民政府组织法》——选举毛泽东为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄等为副主席;决定改北平为北京,为新中国首都;五星红旗为国旗;《义勇军进行曲》为国歌;公元纪年。

在1954年报9月第一届全国人民代表大会召开以前由中国人民政治协商会议代行全国人大的职权,《中国人民政治协商会议共同纲领》起临时宪法作用,作为施政纲领。

2、中华人民共和国的成立1949年10月1日。

中央人民政府举行第一次全体会议,国家领导人宣布就职;周恩来被任命为中央人民政府“政务院”总理兼外交部长;开国大典。

历史意义:开启了中华民族发展的新纪元(中国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义,结束了几千年的封建专制统治)中国从此走上了独立、统一的道路,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

新中国的成立,是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史最重大的事件。

(二)新中国的政治建构1、人民代表大会制度背景:社会主义改造顺利进行,经济建设大规模开展,人民需要民主政治建设,人民政治协商会议及《共同纲领》不能适应形势的发展。

人民代表大会制度规定:中华人民共和国的最高权力机关是全国人民代表大会;人民行使权力的机关是全国人民代表大会和各级人民代表大会;全国人民代表大会是行使国家立法权的唯一机关。

确立的标志:1954年9月,第一届全国人民代表大会。

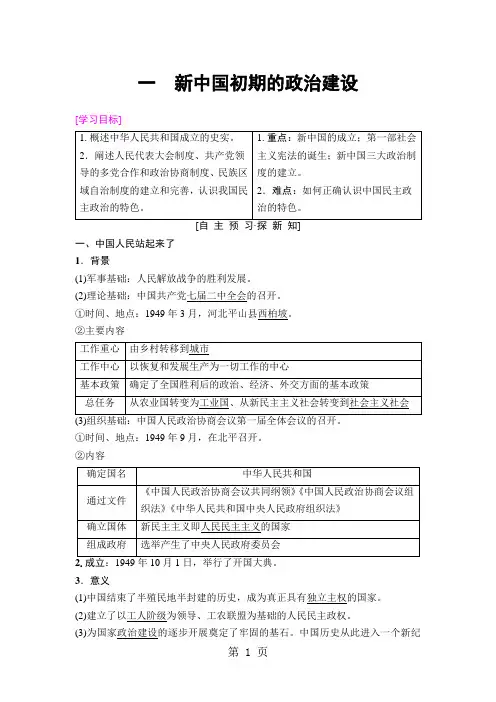

一新中国初期的政治建设[学习目标]一、中国人民站起来了1.背景(1)军事基础:人民解放战争的胜利发展。

(2)理论基础:中国共产党七届二中全会的召开。

①时间、地点:1949年3月,河北平山县西柏坡。

②主要内容①时间、地点:1949年9月,在北平召开。

②内容3.意义(1)中国结束了半殖民地半封建的历史,成为真正具有独立主权的国家。

(2)建立了以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权。

(3)为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

中国历史从此进入一个新纪元。

二、开创政治建设新阶段1.第一届全国人民代表大会(1)条件:地方各级人民代表大会的召开,为其奠定了法律基础和组织基础。

(2)召开:1954年9月,在北京隆重举行。

(3)成果:通过了《中华人民共和国宪法》。

①内容:确定了新中国的国家性质和根本政治制度;规定了公民的基本权利和义务;确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径。

②原则:体现了人民民主原则和社会主义原则。

③性质:是新中国第一部社会主义类型的宪法。

④意义:开创了中国人民民主的全新阶段。

(4)意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来。

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(1)正式形成:1949年9月,人民政协第一届全体会议。

(2)新的阶段①1954年12月,人民政协第二届全国委员会第一次会议的召开,标志着这一制度成为国家的一项基本政治制度。

②1956年,中共提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。

1.原因(1)以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。

(2)为保证祖国的统一和各民族的团结,保证各民族的平等地位和共同发展。

2.确立《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。

3.完善1954年通过的《中华人民共和国宪法》,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。

4.实施(1)到1958年,内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区和宁夏回族自治区先后成立。

中国政治制度的变化

中国政治制度的变化可以分为以下几个阶段:

1. 新中国成立初期(1949年-1978年):这一时期中国实行的是计划经济和全民所有制体制,政治上实行的是人民民主专政。

政治运作主要由中央政治局和中央委员会决定,而民主集中制是主要的决策模式。

此时期也出现了“文化大革命”等政治运动。

2. “改革开放”时期(1978年至今):这一时期中国逐渐放弃了计划经济和全民所有制体制,实行市场经济和混合所有制。

政治上逐步加强了法治和民主,出现了选举、公平竞争和民间参与等机制。

政治运作主要由中央委员会和国务院负责,而中央政治局的作用则相对减弱。

3. 21世纪初期至今:中国在政治制度方面的变化主要表现在加强法制和反腐败。

例如,设立了中央纪律检查委员会和全国人大常委会的反腐败专门委员会,以加强对公职人员的监管。

此外,还建立了审查权和平民监察制度,加强对官员权力的限制和监管。

新中国成立初期的政治制度及其初步调整新中国成立初期的政治制度及其初步调整王瑞芳新中国成立后,中国共产党逐渐建立起一套新型的政治制度。

其基本特征,是党对政府的绝对领导和国家权力的高度集中统一。

它既具有广泛的民主性和高效性,也存在着党政不分、权力过分集中的弊端。

针对政治体制运行中存在的问题,从20世纪50年代中期开始,以毛泽东为首的中国共产党人大胆冲破苏联模式的束缚,对中国政治制度进行了调整,取得了重大成效。

以苏联为蓝本建构的新型政治制度新中国成立初期的政治制度,主要是仿照苏联制度模式建立起来的,无论是党和国家领导体制、行政管理体制,还是干部管理体制、党政关系、机构设置等方面,都深深地打上了苏联模式的烙印。

中国共产党效仿苏联政治体制,在中央人民政府内设立了中国共产党委员会,并在其各部门设立了由担任负责工作的共产党员组成的党组,实行党的一元化领导。

这种领导方式具有两个特点:一是党的中央局及地方党委为各地最高领导机关,统一领导各地方党政军民工作;二是中央局及各地方党委的决议、决定、指示,同级政府的党组、军队的军政委员会和民众团体的党员,均须无条件执行。

在中央,建立了中共中央对中央国家机关的一元化领导,其做法是在政务院建立党组,在最高法院和最高检察署建立了联合党组,由中央政治局直接领导。

中共中央有关政府工作的决定,党组必须保证执行。

政务院党组又分为政法、财经、文教、监察等分党组及各部委的党组小组,并设党组干事会统一领导全党组的经常工作。

后来,撤销了党组干事会,各党组、分党组及政务院直属部门小组,均直接接受中共中央的领导。

在地方,各大行政区仍保留中国共产党的中央局建制,并按行政区划建立各级党委,中央局及各级党委处于该地最高领导地位,统一领导本地各项工作。

由于各级政府、各部门领导成员中均有一些非党人士,所以政府工作中一些重大问题,需要通过党组系统向中共中央请示报告;中共中央有关政府工作的指示和决定,也需要经由政府内设置的党组统一认识,然后具体贯彻执行。

课题:新中国初期的政治建设:一课标要求:1、概述中华人民共和国成立的史实2、阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善3、认识我国民主政治的特色。

二、重难点1、新中国的成立2、三大制度、一部宪法3、我国民主政治特点三、过程(一)民主政治概念及高考地位民主政治,是指大多数人享有管理国家的权利的政治制度。

现代中国的民主政治是社会主义民主政治,是保证和维护最广大人民享有广泛民主权利的政治形式。

当前,随着我国经济体制改革的深入和社会主义市场经济的发展,进一步推进政治体制改革,建设有中国特色社会主义民主政治的要求日益迫切。

政治民主化是当代的一个热点问题,在近年的高考中常常涉及。

(二)现代中国政治建设知识结构第一阶段(1949年至1956年):起步发展阶段第二阶段(1956至1976年):曲折发展阶段第三阶段(1978年以后):制度化、程序化发展阶段(三)具体知识讲授一、新中国初期的政治建设(1949—1956)—起步发展阶段1、前提:新中国的成立---为国家的政治建设奠定基石(1)新中国的成立的历史条件A、军事上:解放战争基本胜利,反动政府已被推翻;B、政治、思想、理论上:七届二中全会的召开;时间:1949.3;地点:河北平山县西柏坡;内容:工作重心、工作中心、基本政策、总任务;意义:为中国革命由新民主主义转变到社会主义指明了道路,为新中国的成立在政治、思想和理论上做了准备。

C、组织上:新政治协商会议的召开;时间:1949.9;地点:北平;特点:中心议题:内容:决定国名国旗等、通过《共同纲领》等文件;选举产生中央人民政府委员会意义:完成了建立新中国的各项准备。

思考:为什么“共同纲领”具有临时宪法的性质?规定了国家的性质,规定了国家各个方面的基本方针和政策会议性质:代行了人民代表大会职权(2)新中国成立标志:1949.10.1;(3)新中国成立历史意义:------新纪元A、推翻三座大山,结束双半压迫剥削历史,成为真正独立主权国家;B、建立人民民主政权,人民翻身做了国家主人-C、为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

浅谈新中国成立初期民主政治建设实践1. 引言1.1 新中国成立初期民主政治建设的重要性新中国成立初期民主政治建设的重要性体现在多个方面。

民主政治是社会主义制度的重要组成部分,只有实行民主政治,才能保障人民的民主权利,维护社会公正和公平。

民主政治是社会进步和发展的重要条件,只有通过民主政治的方式,才能实现有效的管理和决策,促进经济和社会的发展。

民主政治还能促进政府的廉洁和公正,避免权力滥用和腐败现象的发生,保障人民的合法权益。

在新中国成立初期,民主政治建设具有重要的历史意义和深远的战略意义,是新中国社会主义制度建设的重要环节,也是推动中国社会主义现代化建设的必由之路。

通过探索和实践民主政治建设,新中国逐步走向民主法治社会,为今后的中国改革开放和现代化建设奠定了坚实基础。

1.2 新中国成立初期民主政治建设的背景新中国成立初期民主政治建设的背景可以追溯到1949年中华人民共和国成立后的政治现实。

当时的中国社会面临着巨大的政治挑战和转型压力,需要建立一套适应国情的政治体制来管治国家和推动社会发展。

在解放战争胜利之后,中国共产党领导下的新政府面临着诸多政治、经济和社会问题,民主政治建设势在必行。

新中国成立初期,政治建设背景复杂多样。

一方面,国内长期战乱和外来殖民统治导致了中国政治体制的混乱和虚弱,需要通过民主政治建设来重建政治秩序和提高国家治理效能。

国际上冷战格局的形成,中国政府需要在不断变化的国际环境中保障国家主权和民族利益,民主政治建设也成为实现国家独立和发展的必由之路。

新中国成立初期,广大人民对民主的渴望也是推动民主政治建设的动力源泉。

经历了长期战乱和外来统治的中国人民,对民主政治有着切身体会和深刻认识,他们希望通过民主制度来参与国家建设和治理,民主政治建设成为满足人民基本政治权利和提升政治参与度的迫切需求。

新中国成立初期民主政治建设背景极具紧迫性和现实意义,需要积极探索和实践。

2. 正文2.1 探索建立政治体制新中国成立初期,面对前所未有的挑战和困难,必须建立起符合国情的政治体制。

新中国成立初期政治制度建构1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。

毛泽东主席在天安门城楼上庄重地宣布:“中华人民共和国万岁!”这一历史时刻,标志着中华民族从此走上自强不息、独立富强的道路。

伴随着新中国的诞生,一个全新的政治、经济、文化体系开始逐步建立。

其中,政治制度建设被初步奠定,成为新中国建设的关键因素之一。

建立人民代表大会制度在新中国成立之初,几乎所有的制度和组织都从零开始建立。

当时,中国正处于混乱动荡的时期,各种权力和势力乱成一锅粥。

为了稳定局势,新中国成立后迅速建立了最基本的政治制度——人民代表大会制度。

1949年11月15日,中央人民政府公布了“中华人民共和国宪法”,首次确立了“人民代表大会制度”的基本原则。

这套制度的核心是尊重人民权利、民主选举。

人民代表大会是由全国各族人民自下而上、先地方后中央、先选举后任命、先组织地方大会后组织全国人民代表大会等议会制度的基层组织。

设立主席制度人民代表大会制度的出现,让人民民主权力得到了充分的保障。

然而,在国家行政机构和国家军队的领导层面,这种制度并不合适。

为此,新中国在1954年通过了《关于宪法草案的说明》和《中华人民共和国宪法》修正案,适时引入了主席制度。

主席制度的核心是实现国家权力的最高集中,强化国家重心。

制度规定,国家主席行使国家元首职权和国家军队领导职权,拥有非常高的权利,对国家的行政、立法、司法等事务都有着关键的决策权。

实施区乡制度在中国庞大的国土上,建立一个集中号令的行政体系,是新中国成立初期一个非常重要的目标。

1950年3月,新中国开始实施区乡制度,以此建立一个封闭式、层级分明的政府管理机构体系。

这套制度有两个核心点。

首先,实现了区县和乡村的分级管理,从而促进了地方政府的行政效率。

其次,区乡制度对农村地区的基层组织逐渐进行规范,并开始不断普及农业技术和农村文化。

落实民主集中制原则与西方政治制度相比,中国的政治制度一直以来都被视为集权主义的代表。

新中国初期的民主政治建设1949年春,毛泽东与中央其他领导人一起离开西柏坡乘汽车前往北平。

毛泽东上车时,风趣地对周恩来说:我们进京赶考去了!周恩来笑者点头道:我们应当都能考及格,不要退回来.毛泽东充满信心地笑着说:我们决不当李自成,我们会考个好成绩。

那么,新中国在民主政治建设方面取得了哪些“好成绩”呢?一、新中国的成立1、历史条件(1)军事上,人民解放战争取得了决定性的胜利。

(2)政治上,中国共产党得到广大人民群众的拥护和支持。

(3)理论上,七届二中全会召开(工作重心——乡村到城市;中心——恢复和发展生产;总任务:农业国转变为工业国和新民主主义向社会主义社会转变)。

(4)新政协召开。

通过了作为新中国临时宪法的《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定了新中国的国家性质为新民主主义社会(由于时机尚未成熟,未提出向社会主义过渡的问题)。

新政协代行全国人大的职能。

2、开国大典二、政治协商制度1、建立我国是一个有多党存在的国家,除了中国共产党外,还有八个民主党派。

它们是中国国民党革命委员会(简称民革)、中国民主同盟(简称民盟)、中国民主建国会(简称民建)、中国民主促进会(简称民进)、中国农工民主党(简称农工党)、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟(简称台盟)。

新政协的召开,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定了新中国的政党制度。

标着着政治协商制度的建立。

2、发展1954年第一届全国人大召开,政协会议就作为人民民主统一战线的组织形式而继续存在。

1956年,中国共产党提出与各民主党派“长期共存,互相监督”的方针,标志着人民民主统一战线进入的新阶段。

3、意义(见学案讲义)(1)(2)(3)三、人民代表大会制度1、建立1954年第一届全国人大的召开。

2、重要成果:《中华人民共和国宪法》(1)内容:规定国家性质和根本政治制度。

(2)两原则:人民民主和社会主义原则。

(3)性质:新中国第一部社会主义类型的宪法。

第20课新中国的民主政治建设【教学目标】1.了解中华人民共和国成立的情况及作用;2.识记《中华人民共和国宪法》颁布的时间及内容;3.了解新中国初期建立的三大民主政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。

【重点】建国初期我国在民主政治建设方面的三项巨大成就。

【难点】理解三大制度的形成、内容和意义,充分认识到他们所具有的中国特色。

【自主预习】一、.中华人民共和国成立——民主政治制度建设的根本前提。

1、概况:1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过了具有临时宪法性质的《》(《共同纲领》不是真正意义上的宪法),选举产生了中央人民政府委员会,当选为主席,以为国旗,《》为代国歌。

年10月1日,开国大典在北京举行。

二、新中国民主政治建设的三项伟大成就。

1、政治协商制度——中国的政党政治(1)建立:1949年9月举行的,初步建立了中国共产党领导和制度。

(2)职能:①1954年以前代行职权;②1954年全国人民代表大会召开后,政协作为统一战线组织继续存在,它的主要职能是和。

③方针:1956年,中共提出与民主党派实行“”、“”的方针,受到各民主党派的热烈拥护2、人民代表大会制度——我国的根本政治制度(1)依据:《》规定各级人民代表大会游人民普选产生。

(2)标志:________年,第一届全国人民代表大会在________召开大会通过了《中华人民共和国宪法》,规定最高国家权力机关是。

以国家大法的形式确定了制度。

宪法体现了和两大原则。

这是新中国第一部类型的宪法。

(3)地位:是我国________的政治制度,为建设奠定了基础,也是中国民主政治的核心。

3. 民族区域自治制度——民族制度(1)成立:1949年,政协会议通过的规定,在“各少数民族聚居区,应实行民族的”,正式确认。

(2)概况:在中央政府的统一领导下,各少数民族聚居地区设立________和自治机关,由当地民族当家作主,管理的内部事务,行使自治权利。

新中国成立初期党的中心任务内容提要:中华人民共和国成立初期,党在新民主主义革命时期的中心任务是领导全国各族人民夺取新民主主义革命的胜利,建设新中国。

为巩固新民主主义革命成果,保证人民当家作主,实现国家长治久安和人民生活水平的提高,党根据形势的发展,提出了关于政权建设和经济建设两大中心任务,并在各时期具体部署。

新中国成立初期,中国共产党制定和执行了一系列政治制度和方针政策,使国家政权建设取得了明显进步。

这些政策措施在社会主义建设时期都发挥了重要作用。

一、制定和执行新中国的政权建设政策新中国成立后,我国的政治制度和方针政策基本得到确立,各地区、各部门在政权建设上也有显著进步。

但是,党仍然面临着一个重要问题。

毛泽东提出:“必须使人民在国家政权上的真正享有民主、自由、统一、富强。

”[1](P238)要实现这一任务,必须健全全国政权体系和基层组织结构以保证全国工作得以顺利开展。

1、政权建设的方针政策党的第一届中央委员会第一次会议于1949年12月23日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,第一次把民主确定为国体,明确指出:“中国人民将通过自己的民主专政,结束军阀混战、推翻帝国主义者的侵略战争,建立起一个强大的独立祖国。

”“人民的民主专政是社会主义制度下的民主。

”“中国人民必须行使自己的权利。

”对于“民主”一词的具体含义,毛泽东作了精辟的阐述。

在1950年1月召开的第一次全国人民代表大会上,毛泽东发表了《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》)。

《共同纲领》明确规定:“全国人民代表大会制度是中国人民不可分离、不可改变且不可削弱的基本政治制度。

”[2](P277)《共同纲领》成为新中国政权建设的根本方针!经过全国人民代表大会和地方各级人民政府的选举程序后,我国政权建设进入一个崭新时期。

2、巩固新生政权巩固新生政权,是新中国政权建设的首要任务。

早在1949年3月,毛泽东就对巩固新生政权问题作出了重要指示。