一轮复习新中国初期的政治建设

- 格式:ppt

- 大小:542.00 KB

- 文档页数:16

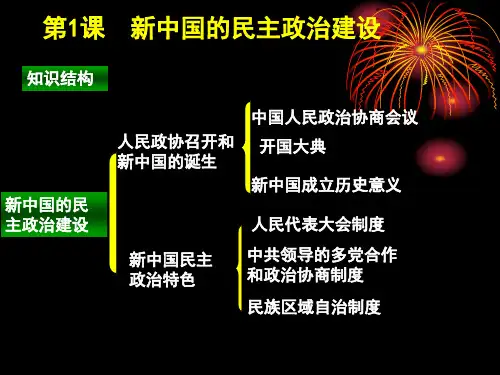

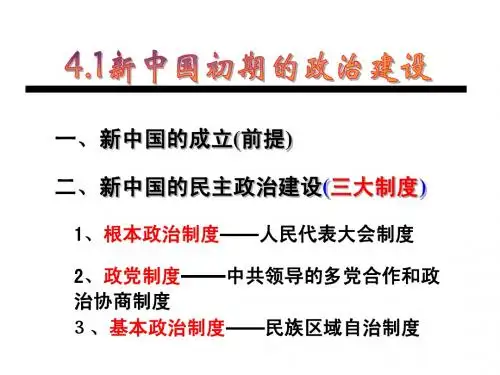

专题三现代中国的政治建设和对外关系一新中国初期的政治建设【课标要求】概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

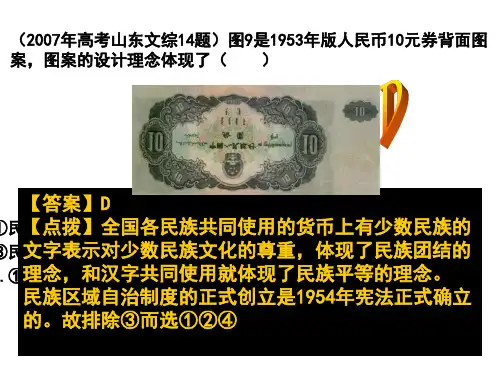

【资料卡片】民族区域自治制度:是指在国家统一领导下,各少数民族聚居地区实行区域自治设立自治机关,行使自治权的制度。

民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义的重要内容。

人民代表大会制度:是中国人民民主专政的政权组织形式,是中国的根本政治制度。

中华人民共和国的一切权利属于人民,人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。

国家行政机关、审判机关、检查机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。

中国人民政治协商会议:(简称人民政协),是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬民主的一种重要形式。

中国人民政治协商会议,是中国各族人民经过长期的革命斗争,在新中国成立前夕,由中国共产党和各民主党派,无党派民主人士,各人民团体,各界爱国人士共同创立的。

【基础知识梳理】一、中国人民站起来了1.新中国成立的条件(1)军事基础:的胜利发展,以被推翻。

(2)思想基础:的决议和毛泽东的《论人民民主专政》,为新中国的成立做了理论准备。

(3)群众基础:全国人民热烈拥护共产党。

2. 新中国成立的准备工作:A.七届二中全会:(1)时间:地点:(2)内容:①工作重心的转移:由转移到,②工作中心:以为一切工作的中心。

③基本政策:确定了全国胜利后党在方面的基本政策。

④总任务:从转变为,从社会转变为社会。

(3)意义:为中国革命由新民主主义转变到社会主义指明了方向,为新中国成立做了政治、思想和理论上的准备。

B.《论人民民主专政》:总结了中国革命的经验,阐明了国家的性质,统一了全党和全国人民的愿望。

考点10 现代中国的政治建设、祖国统一和对外关系【备考策略】现代中国的政治建设与祖国统一,高考近5年涉及的不多,题型以选择题为主,也有非选择题,新政协的召开、人民代表大会制度的创立、海峡两岸关系的发展是考试命题的重点。

复习本单元要加强对现实有较强借鉴意义的知识点的复习,注意不同时期海峡两岸关系的发展演变过程,切实理解一些重要的历史概念,如中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度、“一国两制”等,适当联系必修二、必修三中与这一内容相关联的经济、思想等知识。

【重要考向】一、现代中国的政治建设与祖国统一二、现代中国的对外关系现代中国的政治建设与祖国统一现代中国的民主政治建设一.中华人民共和国的成立1.条件(1)军事:国民党反动政府已被推翻,解放战争在全国基本取得胜利。

(2)理论:1949年春,中共七届二中全会决议和毛泽东的《论人民民主专政》为新中国的成立做了理论和路线方针准备。

(3)筹备:1949年9月,第一届中国人民政治协商会议选举产生了中央人民政府委员会,确立了首都、国旗、代国歌;通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(建国初施政纲领,起临时宪法作用)。

2.成立:1949年10月1日,开国大典。

3.意义:①对中国:开启了中华民族发展的新纪元,标志着中国半殖民地半封建社会的结束和新民主主义革命的基本胜利,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件;中国人民从此站立起来,中国进入人民当家作主的新时代。

②对世界:继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史最重大的事件;是马克思主义普遍真理与中国革命实践相结合的胜利【历史解释】新中国巩固政权的斗争(1)追歼残敌:至1950年夏,基本上歼灭了大陆的国民党残余军队和武装土匪;1951年,和平解放西藏。

至此,除台湾和少数沿海岛屿外,中国领土全部解放。

(2)土地改革:到1952年底,全国基本上完成土地改革,彻底废除了延续两千多年的地主土地所有制,建立农民土地所有制,土地归农民个人所有,农民向国家交“公粮”。

现代中国的政治建设第1课新中国初期的政治建设一、新中国诞生1、背景:(1)军事上:解放战争基本取得胜利;(2)政治上,国民党反动统治已被推翻;(3)思想上,中国共产党七届二中全会作了理论准备。

(4)中国人民第一届政治协商会议召开作了组织上的准备。

(3)党七届二中全会召开(1949年春、河北西柏坡)内容:第二次工作重心转移即由乡村转移到城市。

确定了政治、经济、外交方面的基本政策。

意义:为建立新中国作了理论准备。

(4)中国人民政治协商会议第一届会议召开(1949年9月,北平)。

内容:确定了国名、国旗、国徽、国歌;通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(规定“新中国是人民民主主义的国家),为施政纲领;《中华人民共和国中央人民政府组织法》,选举产生了中央人民政府委员会。

2、开国大典(1949年10月1日,标志新中国诞生)3、意义:(1)国内:结束了三座大山压迫剥削中国人民的历史,使半殖民地半封建的中国成为真正具有独立主权的国家;标志新民主主义革命结束。

(中国历史上第一次出现了人民民主政权),为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石,中国历史进入一个新纪元。

(2)国际:是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史上最重大的事件。

(增强了世界政治力量的对比)。

二、一届人大(1954年,北京)——人民代表大会制度的创立:1、背景:到1952年,全国范围的大规模军事行动已经结束,土地改革基本完成,国民经济恢复的任务与顺利实现;对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造与工业化建设全面展开。

1953地方各级人民代表大会召开,为全国人民代表大会的成立奠定了法律和组织基础。

2、内容:①制定了《中华人民共和国宪法》(性质:第一部社会主义类型的宪法),规定了国家性质:人民民主国家;根本政治制度:人民代表大会;民主集中制;公民的基本权利和义务。

3、意义:体现了人民民主和社会主义原则,是第一部社会主义类型的宪法;开创了人民民主全新阶段(是中国人民政治生活中进一步民主化的标志),进一步巩固了人民民主专政制度,从法律上为新中国的政治建设提供了保障。

课题9 现代中国的政治建设与祖国统一【思维引领】中华人民共和国的成立对我国民主政治建设有何影响?【素养点拨】1.时空观念。

从1949年新中国成立至1978年中共十一届三中全会前,中国民主政治经历了建立、发展、曲折的历程。

2.历史解释。

《中国人民政治协商会议共同纲领》成为新中国的临时宪法和纲领。

人民代表大会制度是我国的根本政治制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度推动了广泛的爱国统一战线的发展;民族区域自治制度体现了民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则。

中共十一届三中全会后,中国的民主法制建设进入新时期,并逐步制度化、法律化。

3.史料实证。

运用文献史料及其他史学研究材料,实证改革开放前中国民主政治的特点、成就及影响。

4.家国情怀。

从中国特色民主政治成就中,认识中华民族独有的民族精神和爱国主义情怀。

一、现代中国的民主政治建设(一)中华人民共和国的成立1.背景:人民解放战争胜利发展,国民政府的统治被推翻。

2.筹备:1949年9月,在北平召开中国人民政治协商会议第一届全体会议,讨论筹建新的国家政权事宜。

3.成立:1949年10月1日举行开国大典,宣告中华人民共和国成立。

4.意义:(1)开创了中国历史的新纪元,标志着中国新民主主义革命的基本胜利,中国进入了人民当家做主的新时代。

(2)是马克思主义普遍原理与中国革命实践相结合的胜利。

(3)为国家政治建设的逐步开展奠定基石。

(二)中华人民共和国的民主政治建设1.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度:(1)初步形成:1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议。

①内容:通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,具有临时宪法的性质。

②作用:代行全国人民代表大会的职权,为中华人民共和国成立作了准备。

(2)职能转变:1954年全国人民代表大会召开后,主要职能转变为政治协商和民主监督。

(3)新阶段:1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,人民民主统一战线进入一个新的发展阶段。

新中国的民主政治建设一、新中国初期政治建设的内容(1)新中国的成立标记着我国新民主主义革命的基本结束,而不是社会主义革命的结束。

它是社会主义革命的起先,三大改造的完成标记着中国进入社会主义初级阶段。

(2)新中国的一项基本政治制度是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不是政治协商会议,后者是前者的存在形式。

(3)中国人民政治协商会议是统一战线组织,不是国家权力机关,有参政议政的权力,但无决策权。

(4)人民代表大会制度是我国政权的组织形式,是我国的根本政治制度,全国人民代表大会是国家最高权力机关。

(5)“民族区域自治”不是“民族自治”。

自治指的是少数民族聚居区的各民族共同行使自治权力,而不是某一少数民族的自治。

(6)《共同纲领》与1954年宪法二、现代中国三大民主政治制度的特点1.新中国的政治建设成果“一法三制”,即1954年《中华人民共和国宪法》、人民代表大会制度、中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。

2.特点(1)1954年宪法:确立人民民主原则;坚持社会主义原则(2)人民代表大会制度①人民当家作主。

国家的一切权力属于人民,具有广泛的人民性和代表性。

②实行民主集中制原则。

③实行一院制。

人民代表大会制度是我国的根本政治制度,全国人大是国家最高权力机关。

④实行党领导下的人民民主制度。

(3)中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度①政党地位:中国共产党是处于政治领导地位的唯一政党,经过几十年的实践而为全国人民和各民主党派公认的。

中共和民主党派彼此在法律上是同等的,组织上是独立的。

②政党关系:政治上是亲密合作关系,共产党不是独揽政权,民主党也不同于其他国家的在野党,二者是政治合作,共产党执政、各民主党派共同参政的关系。

③合作基础:坚持社会主义道路是多党合作的政治基础。

④合作方式:中国人民政治协商会议是最重要的组织形式,是中国共产党与各民主党派合作的重要渠道和场所。

(4)民族区域自治制度①民族区域自治制度是国家统一领导下实行的。

课题:新中国初期的政治建设:一课标要求:1、概述中华人民共和国成立的史实2、阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善3、认识我国民主政治的特色。

二、重难点1、新中国的成立2、三大制度、一部宪法3、我国民主政治特点三、过程(一)民主政治概念及高考地位民主政治,是指大多数人享有管理国家的权利的政治制度。

现代中国的民主政治是社会主义民主政治,是保证和维护最广大人民享有广泛民主权利的政治形式。

当前,随着我国经济体制改革的深入和社会主义市场经济的发展,进一步推进政治体制改革,建设有中国特色社会主义民主政治的要求日益迫切。

政治民主化是当代的一个热点问题,在近年的高考中常常涉及。

(二)现代中国政治建设知识结构第一阶段(1949年至1956年):起步发展阶段第二阶段(1956至1976年):曲折发展阶段第三阶段(1978年以后):制度化、程序化发展阶段(三)具体知识讲授一、新中国初期的政治建设(1949—1956)—起步发展阶段1、前提:新中国的成立---为国家的政治建设奠定基石(1)新中国的成立的历史条件A、军事上:解放战争基本胜利,反动政府已被推翻;B、政治、思想、理论上:七届二中全会的召开;时间:1949.3;地点:河北平山县西柏坡;内容:工作重心、工作中心、基本政策、总任务;意义:为中国革命由新民主主义转变到社会主义指明了道路,为新中国的成立在政治、思想和理论上做了准备。

C、组织上:新政治协商会议的召开;时间:1949.9;地点:北平;特点:中心议题:内容:决定国名国旗等、通过《共同纲领》等文件;选举产生中央人民政府委员会意义:完成了建立新中国的各项准备。

思考:为什么“共同纲领”具有临时宪法的性质?规定了国家的性质,规定了国家各个方面的基本方针和政策会议性质:代行了人民代表大会职权(2)新中国成立标志:1949.10.1;(3)新中国成立历史意义:------新纪元A、推翻三座大山,结束双半压迫剥削历史,成为真正独立主权国家;B、建立人民民主政权,人民翻身做了国家主人-C、为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。