环境与职业健康危害因素清单doc资料

- 格式:doc

- 大小:55.50 KB

- 文档页数:7

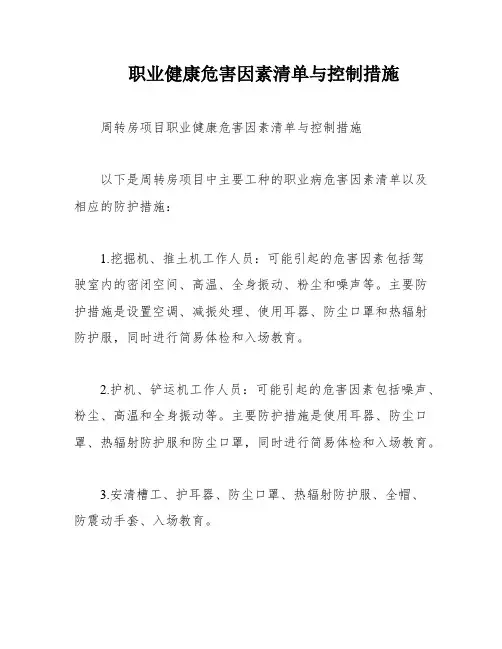

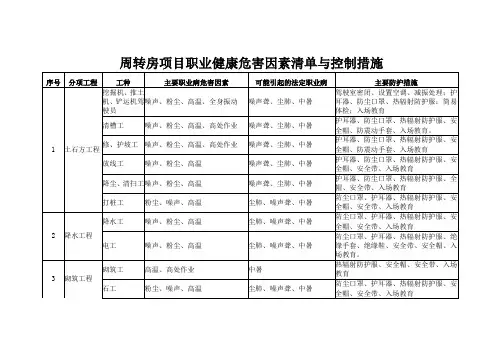

职业健康危害因素清单与控制措施周转房项目职业健康危害因素清单与控制措施以下是周转房项目中主要工种的职业病危害因素清单以及相应的防护措施:1.挖掘机、推土机工作人员:可能引起的危害因素包括驾驶室内的密闭空间、高温、全身振动、粉尘和噪声等。

主要防护措施是设置空调、减振处理、使用耳器、防尘口罩和热辐射防护服,同时进行简易体检和入场教育。

2.护机、铲运机工作人员:可能引起的危害因素包括噪声、粉尘、高温和全身振动等。

主要防护措施是使用耳器、防尘口罩、热辐射防护服和防尘口罩,同时进行简易体检和入场教育。

3.安清槽工、护耳器、防尘口罩、热辐射防护服、全帽、防震动手套、入场教育。

4.安修、护坡工、护耳器、防尘口罩、热辐射防护服、全帽、防震动手套、入场教育。

5.土石方工程人员:可能引起的危害因素包括噪声、粉尘和高温等。

主要防护措施是使用耳器、防尘口罩、热辐射防护服、安全带和入场教育。

6.降尘、清扫工:可能引起的危害因素包括噪声、粉尘和高温等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、安全带和入场教育。

7.安打桩工:可能引起的危害因素包括粉尘、噪声和高温等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、安全带和入场教育。

8.安降水工:可能引起的危害因素包括噪声、粉尘和高温等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、安全带和入场教育。

9.降水工程人员:可能引起的危害因素包括噪声、粉尘和高温等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、绝缘手套、绝缘鞋、安全带和入场教育。

10.砌筑工程人员:可能引起的危害因素包括高温和高处作业等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、安全帽、安全带和入场教育。

11.石工:可能引起的危害因素包括粉尘、噪声和高温等。

主要防护措施是使用防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、安全帽、安全带和入场教育。

12.混凝土制品工人:可能引起的危害因素包括粉尘、噪声和高温等。

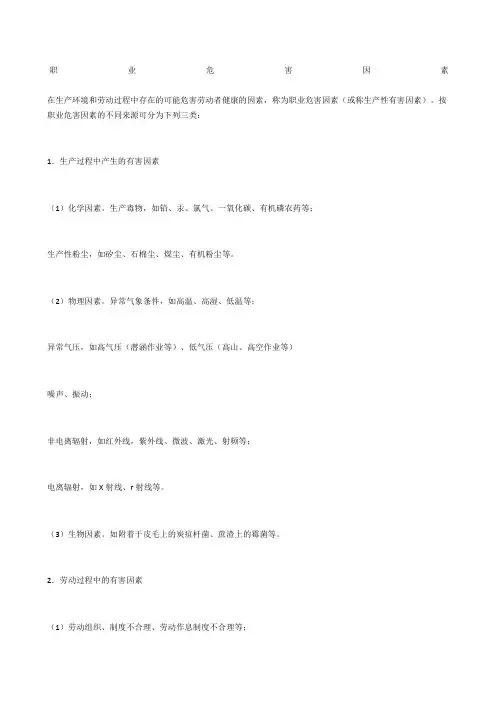

职业危害因素在生产环境和劳动过程中存在的可能危害劳动者健康的因素,称为职业危害因素(或称生产性有害因素)。

按职业危害因素的不同来源可分为下列三类:1.生产过程中产生的有害因素(1)化学因素。

生产毒物,如铅、汞、氯气、一氧化碳、有机磷农药等;生产性粉尘,如矽尘、石棉尘、煤尘、有机粉尘等。

(2)物理因素。

异常气象条件,如高温、高湿、低温等;异常气压,如高气压(潜涵作业等)、低气压(高山、高空作业等)噪声、振动;非电离辐射,如红外线,紫外线、微波、激光、射频等;电离辐射,如X射线、r射线等。

(3)生物因素。

如附着于皮毛上的炭疽杆菌、蔗渣上的霉菌等。

2.劳动过程中的有害因素(1)劳动组织、制度不合理、劳动作息制度不合理等;(2)精神紧张或个别系统、器官过度紧张,如视力紧张等;(3)劳动强度过大或生产定额不当,安排的作业强度与劳动者生理状态不相适应等;(4)长时间处于某种不良体位或使用不合理的工具等。

3.生产环境中的有害因素(1)自然环境中的有害因素,如炎热季度强阳光辐射;(2)厂房建筑或布置不合理,有毒工段和无毒工段安排在同一个车间;(3)由不合理的生产过程所致环境污染。

在实际生产场所中,危害因素常常不是单一的,往往同时存在多种危害因素对劳动者的健康产生联合影响。

劳动者发生职业性损害还必须具备一定的作用条件。

这些条件主要是:有接触机会,如生产中使用或产生某些有毒物质;一定的接触方式,如经呼吸道、皮肤或其他间接途径,或由于意外事故;一定的接触时间;足够大的接触剂量(强度)。

后两个方面是决定机体所受剂量的主要因素,又称职业危害的接触水平。

职业危害的接触水平与生产环境布局、生产工艺、生产设备、集体或个体防护设施等有关。

生产车间的设计不符合卫生标准,布局不合理,工艺和设备落后,缺乏集体和个体防护设施和管理不善,都可以增加职业危害的接触机会和接触水平。

在同一生产环境下从事同一作业的工人中,个体发生职业性损害的机会和程度有很大的差别,这是因为:(1)个体之间的遗传差异:如患有某些遗传疾病或有遗传缺陷的人容易受某些有毒物质的作用;(2)年龄和性别的差异:如妇女接触职业危害因素极易损害胎儿、婴儿的健康,未成年人和老年人也易受职业危害的影响;(3)营养差异:营养不良可降低机体的抵抗力和康复能力;(4)其他疾病和精神因素:如患有皮肤疾病可增加吸收毒物的机会,患有肝脏病影响机体对毒物的解毒功能。

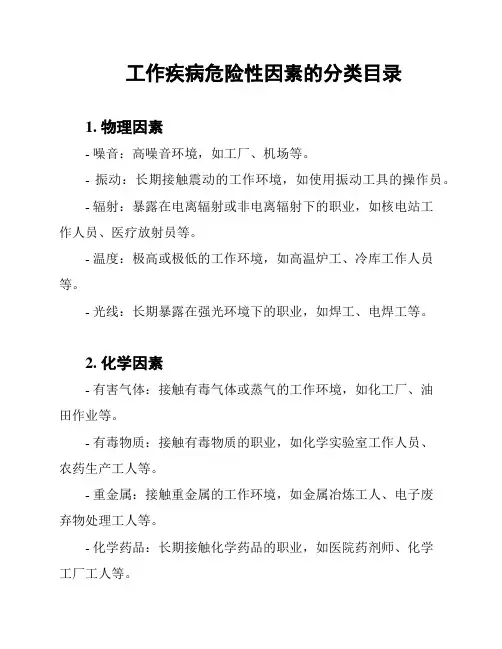

工作疾病危险性因素的分类目录1. 物理因素- 噪音:高噪音环境,如工厂、机场等。

- 振动:长期接触震动的工作环境,如使用振动工具的操作员。

- 辐射:暴露在电离辐射或非电离辐射下的职业,如核电站工作人员、医疗放射员等。

- 温度:极高或极低的工作环境,如高温炉工、冷库工作人员等。

- 光线:长期暴露在强光环境下的职业,如焊工、电焊工等。

2. 化学因素- 有害气体:接触有毒气体或蒸气的工作环境,如化工厂、油田作业等。

- 有毒物质:接触有毒物质的职业,如化学实验室工作人员、农药生产工人等。

- 重金属:接触重金属的工作环境,如金属冶炼工人、电子废弃物处理工人等。

- 化学药品:长期接触化学药品的职业,如医院药剂师、化学工厂工人等。

3. 生物因素- 病原体:接触病原体的职业,如医生、护士、养殖业从业人员等。

- 垃圾和污水处理:接触垃圾和污水的工作环境,如垃圾处理工人、污水处理工人等。

- 农药和化肥:长期接触农药和化肥的农民、园艺工人等。

4. 心理因素- 高强度工作:长时间高强度的工作压力,如金融从业人员、航空管制员等。

- 职业不满意:对工作不满意、长期处于工作压力下的职业。

5. 人体工程学因素- 劳动方式:错误的工作姿势、重复性动作等,如装配线工人、长时间使用电脑的职业等。

- 劳动强度:长时间高强度的体力劳动,如建筑工人、装卸工人等。

6. 社会因素- 社会环境:暴力、恐吓等社会环境下从事的职业,如警察、保安等。

注意:以上分类目录仅作为参考,具体工作疾病危险性因素的分类应根据实际情况进行综合评估。

---以上回答内容仅供参考,具体情况还需根据实际需求进行调整和补充。

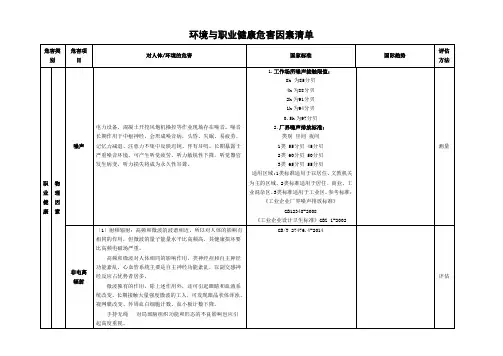

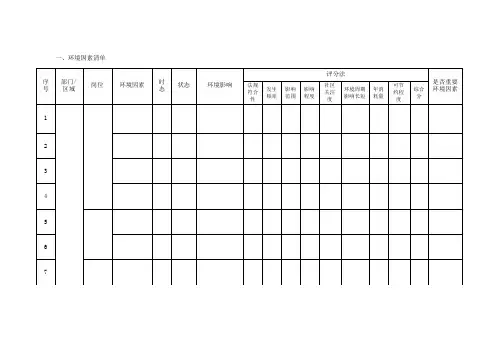

一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门:作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制:审核:批准:年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品(氨)泄露,遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区,明火操作,导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备(电动葫芦)违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置(制动器、限位器)失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力(如未挂维修警示牌)导致设备意外启动,造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品(氨)泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人:日期:十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间:地点:主持人:会议主题:参加人员:会议内容:会议内容整理时间:十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容:起吊重物质量(t)危害辨识:安全措施(作业前,应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施,在相应方框内画“√”):1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风,停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装16.超负荷或重物质量不明,不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施,不准吊装19.安全装置失灵,不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实。

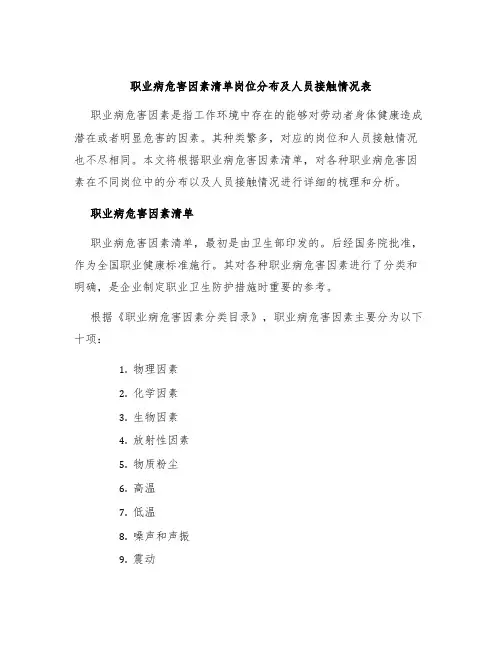

职业病危害因素清单岗位分布及人员接触情况表职业病危害因素是指工作环境中存在的能够对劳动者身体健康造成潜在或者明显危害的因素。

其种类繁多,对应的岗位和人员接触情况也不尽相同。

本文将根据职业病危害因素清单,对各种职业病危害因素在不同岗位中的分布以及人员接触情况进行详细的梳理和分析。

职业病危害因素清单职业病危害因素清单,最初是由卫生部印发的。

后经国务院批准,作为全国职业健康标准施行。

其对各种职业病危害因素进行了分类和明确,是企业制定职业卫生防护措施时重要的参考。

根据《职业病危害因素分类目录》,职业病危害因素主要分为以下十项:1.物理因素2.化学因素3.生物因素4.放射性因素5.物质粉尘6.高温7.低温8.噪声和声振9.震动10.照射下面将根据这些职业病危害因素,分析它们在不同岗位中的分布以及人员接触情况。

不同职业病危害因素在不同岗位中的分布物理因素物理因素是指工作环境中的各种物理因素,例如辐射、噪声、振动、高压等。

根据调查数据显示,物理因素已成为企业职业健康问题中一个重要的组成部分。

在物理因素中,噪声是危害最为普遍、最为严重的,对承受噪声的人员造成长期的危害。

在生产中,通常会对使用这些物理因素的岗位制定相应的防护措施,例如对于噪声问题,我们应该期望使用耳塞或者头戴式的防护设备等。

因此对岗位的安排和控管十分重要。

化学因素化学因素是指在工作环境中存在的各种化学物质,例如有机溶剂、重金属、粉尘、气体等。

而这些化学物质通常会在人类体内积累,产生危害。

因此,在化学因素面前,更要注意控制。

该类型职业病危害最危险的岗位莫过于化学品制造和处理行业中的工作人员,包括相关化工企业的工程师和技术人员等职业。

针对化学因素适用防护措施包括:呼吸器和防护手套等。

根据现实情况,岗位设立相应的防护设备是控制职业病危害最行之有效的驱动力。

生物因素生物因素是指人类的工作环境中存在的各种病原体,例如细菌、病毒、真菌等。

在工作环境中,工作者可能会因为接触这些生物因素导致职业病的发生。

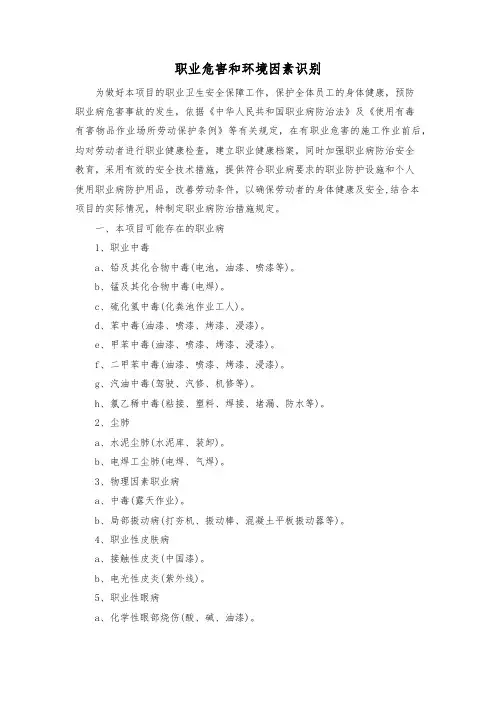

职业危害和环境因素识别为做好本项目的职业卫生安全保障工作,保护全体员工的身体健康,预防职业病危害事故的发生,依据《中华人民共和国职业病防治法》及《使用有毒有害物品作业场所劳动保护条例》等有关规定,在有职业危害的施工作业前后,均对劳动者进行职业健康检查,建立职业健康档案,同时加强职业病防治安全教育,采用有效的安全技术措施,提供符合职业病要求的职业防护设施和个人使用职业病防护用品,改善劳动条件,以确保劳动者的身体健康及安全,结合本项目的实际情况,特制定职业病防治措施规定。

一、本项目可能存在的职业病1、职业中毒a、铅及其化合物中毒(电池,油漆、喷漆等)。

b、锰及其化合物中毒(电焊)。

c、硫化氢中毒(化粪池作业工人)。

d、苯中毒(油漆、喷漆、烤漆、浸漆)。

e、甲苯中毒(油漆、喷漆、烤漆、浸漆)。

f、二甲苯中毒(油漆、喷漆、烤漆、浸漆)。

g、汽油中毒(驾驶、汽修、机修等)。

h、氯乙稀中毒(粘接、塑料、焊接、堵漏、防水等)。

2、尘肺a、水泥尘肺(水泥库、装卸)。

b、电焊工尘肺(电焊、气焊)。

3、物理因素职业病a、中毒(露天作业)。

b、局部振动病(打夯机、振动棒、混凝土平板振动器等)。

4、职业性皮肤病a、接触性皮炎(中国漆)。

b、电光性皮炎(紫外线)。

5、职业性眼病a、化学性眼部烧伤(酸、碱、油漆)。

b、电光性眼炎(紫外线、电焊)。

c、职业性白内障(含放射性白内障(激光))。

6、职业性鼻喉口腔疾病a、噪声聋(铆工、校平、气锤)。

7、职业性肿癌a、苯所致白血病(接触苯及其化合物油漆、喷漆)。

8、其它职业病a、职业性病态反应性肺泡炎(接触中国漆、漆树等)。

b、金属烟热(锰烟、电焊镀锌管、熔铅锌)。

c、职业性哮喘(接触易过敏之土漆、樟木、苯及其化合物)。

二、职业危害的主要工种三、防治措施(一)、电焊工作业职业危害的防护电焊作业中有害因素种类繁多,危害较大,因此,为了降低电焊工的职业危害,必须采取有效的防治措施。

1.提高焊接技术,改进焊接工艺和材料通过提高焊接技术,使焊接操作实现机械化、自动化、人与焊接环境相隔离,从根本上消除电焊作业对人体的危害。

职业病危害因素清单及防护措施在施工阶段,我们需要注意职业病危害因素清单及防护措施。

根据《职业病危害因素分类目录》和《职业病分类和目录》,我们需要配备相应的安全防护用品或采取预防措施来应对不同的职业病危害因素。

1.凿岩、2.爆破、3.挖掘机、4.铲运机、5.打桩、6.砌筑、7.混凝土浇筑、8.混凝土搅拌/机械操作、9.钢筋架子、10.防水、11.防渗墙、12.油漆。

这些作业中存在着不同的职业病危害因素,如粉尘、噪声、高温、局部振动、电离辐射、氮氧化物、一氧化碳、三硝基甲苯、三硝甲苯、二甲苯、汽油等有机溶剂、石棉、铅及其化合物、汞、镉、铬、甲醛等。

为了防护这些职业病危害因素,我们需要采取不同的预防措施。

例如,佩戴防尘口罩、使用喷雾降尘装置、戴耳塞或采取其他预防噪音措施、佩戴安全帽、防护服、防毒口罩、绝缘手套、绝缘鞋、耳塞等。

在具体作业中,我们需要根据不同的职业病危害因素,选择相应的安全防护用品或采取预防措施。

例如,在高处作业时,必须佩戴安全带和防尘口罩;在电焊作业中,需要佩戴防护服、绝缘手套、绝缘鞋、电焊面罩等。

这样才能有效地预防职业病危害因素的伤害。

1.砌筑工人需要注意高温、高处作业和粉尘等职业病危害因素。

必须佩戴安全带和防尘口罩。

2.混凝土浇筑过程中,工人会受到噪声、局部振动、高温等职业病危害因素的影响。

必须佩戴安全帽、高处作业必须佩戴安全带,并穿戴雨鞋、绝缘手套和防尘口罩。

3.钢筋架子工人需要注意噪声、金属粉尘、高温和高处作业等职业病危害因素。

必须佩戴安全帽、安全带、耳塞和防尘口罩。

4.防水工人会接触到高温、沥青烟、煤焦油、甲苯、二甲苯等有机溶剂,存在甲苯中毒、二甲苯中毒、接触性皮炎、痤疮和中暑等职业病危害因素。

必须佩戴防毒口罩、防护手套、防护眼镜和工作服。

5.电焊工人会受到电焊性尘肺、金属烟热、锰及其化合物中毒、一氧化碳中毒、氮氧化物中毒等职业病危害因素的影响。

必须佩戴防护服、绝缘手套、绝缘鞋、电光电焊面罩和有色眼镜。

外来文件清单序号标准名称标准号发布单位发布日期实施日期备注216 环境空气质量标准GB 3095-2012 环境保护部,国家质量监督检验检疫总局2012/2/29 2016/1/1217 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ————1996/4/12 1997/1/1218 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008国家质量监督检验检疫总局,环境保护部2008/8/19 2008/10/1219 环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场GB 15562.2-1995 环境保护部1995/11/20 1996/7/1220 危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001 国家质量监督检验检疫总局,环境保护部2001/12/28 2002/7/1221 职业安全卫生术语GB/T 15236-2008国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会2008/12/15 2009/10/1222 关于质量、环境、职业健康安全管理体系审核范围的确定CNAS-EC-015-2011中国合格评定国家认可委员会2007/2/12 2015/6/1223 职业健康安全管理体系认证机构认可方案CNAS-SC125-2020中国合格评定国家认可委员会2020/4/7 2020/5/7224 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范GBZ/T 195-2007 卫生部2007/8/13 2008/2/1225 职业病危害监察导则WS/T 767-2014 国家安全生产监督管理总局2014/2/20 2014/6/1226 噪声职业病危害风险管理指南WS/T 755-2016 国家安全生产监督管理总局2016/8/29 2017/3/1227 用人单位职业病危害现状评价技术导则WS/T 751-2015国家安全生产监督管理总局2015/3/9 2015/9/1228 工作场所职业病危害警示标识GBZ 158-2003 中华人民共和国卫生部2003.6.3 2003.12.1229 职业健康监护技术规范GBZ 188-2014 国家卫生和计划生育委员会2014/5/14 2014/10/1230 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010 中华人民共和国卫生部2010/1/22 2010/8/1231 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素GBZ2.1-2007 中华人民共和国卫生部2007/4/12 2007/11/1232 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素GBZ2.2-2007 中华人民共和国卫生部2007/4/12 2007/11/1233 职业卫生名词术语GBZ/T 224—2010 中华人民共和国卫生部2010/1/22 2010/8/1234 生产过程安全卫生要求总则GB/T 12801-2008国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会2008/12/15 2009/10/1235 呼吸防护用品的选择、使用与维GB/T 18664-2002 国家质量监督检验检疫2002/3/12 2002/10/1。

职业健康安全危险辨识评价表:物理、化学、机械、生物、环境危害因素及应对措施职业健康安全危险辨识评价表1.物理危害因素:高温:暴露在高温环境下可能导致中暑、脱水等健康问题。

评价:提供通风良好的工作场所,合理安排工作时间,避免高温时段工作。

寒冷:长时间暴露在低温环境下可能导致冻伤、关节炎等健康问题。

评价:提供保暖措施,如加厚衣物、取暖设备等。

噪音:长时间处于噪音环境中可能导致听力受损、心理压力等健康问题。

评价:使用防噪音耳塞、耳罩等防护用品,加强噪音源的遮挡和隔离。

照明:昏暗或强光照明可能导致视觉疲劳、眩晕等健康问题。

评价:提供适当的照明环境,如使用护眼灯、调整光照强度等。

2.化学危害因素:有害气体:暴露在有害气体环境中可能导致中毒、呼吸困难等健康问题。

评价:定期检测空气质量,使用通风设施,佩戴呼吸器等个人防护用品。

溶液:接触腐蚀性、毒性等溶液可能导致皮肤腐蚀、中毒等健康问题。

评价:提供个人防护用品,如手套、面罩、防护服等,加强溶液储存和使用的管理。

固体:接触某些固体物质可能导致皮肤过敏、呼吸道刺激等健康问题。

评价:提供个人防护用品,如手套、口罩等,加强固体物质的标识和管理。

3.机械危害因素:机械设备的安全隐患:机械设备故障或不当操作可能导致伤害、骨折等健康问题。

评价:定期维护和检查机械设备,培训员工正确操作设备。

作业人员操作失误:作业人员失误可能导致设备损坏、安全事故等健康问题。

评价:加强作业人员的安全培训和技能培训,提高员工的安全意识和操作技能。

4.生物危害因素:病毒:某些病毒的传播可能导致感染、流行病等健康问题。

评价:提供防疫措施,如接种疫苗、加强个人卫生习惯等。

细菌:某些细菌的传播可能导致感染、食物中毒等健康问题。

评价:加强食品卫生管理,定期清洁和消毒工作场所和设备。

寄生虫:某些寄生虫的传播可能导致感染、消化道疾病等健康问题。

评价:加强水源管理和食品卫生,避免食用生的或未煮熟的食品。

5.心理和生理危害因素:长时间站立:长时间站立可能导致静脉曲张、腰背疼痛等生理问题。

危害因素(危险源)清单填制说明1 危险源辨识范围1.1 常规或非常规的活动:常规活动:供水、供电、供暖、幼儿托管、饮食加工、房屋租赁、房产管理、工程管理、医疗服务、离退休管理、保安、保洁、绿化、维修、防洪防汛、防雷防电等。

非常规活动:农药喷洒、紧急动火、动土、临时用电等。

1.2 所有进入作业场所的人员的活动:办公、生活、健身、娱乐、交通、其他。

1.3 作业场所的设施、设备:办公设施、生活设施、消防设施、供电设施、车辆。

2 危险源的辨识2.1作业活动信息的收集包括:a)场站、设备的设计信息,设备、设施之间的安全距离;b)设备、设施的运行情况;c)物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度;d)生活配套设施和应急设施;e)生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等,以及有害气体与主风向的关系;f)员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作等;g)自然条件中的气象及地质现象,如雷击、暴雨、洪水、地震等;h)机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等。

2.2危险源辨识的时态和状态:过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。

2.3 危险源辨识的方法风险识别以事故预防,控制和减少事故及污染发生为指导思想,采用下列多种方法相结合的方式,对涉及到的全部危险源进行辨识。

a)现场观察:对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、工艺、设备运转存在的危险源;b)查阅资料:通过查阅事件、事故、职业病记录和台帐,可从中发现其存在的危险源;c)安全检查表:剖析系统,确定检查项目,按顺序编制表格,以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况,确定危险源。

d)座谈:召集安全管理人员、专业技术人员、操作人员,集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源。

2.4 危害因素识别的步骤a) 安全环保科负责组织各单位进行危害因素识别工作;b)各单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辩识组,采用适当的方法对本部门本单位范围内的生产和服务过程进行危害因素识别,进行风险评价,填写《危害因素清单》和《重大风险清单》;c)各单位将《危害因素清单》和《重大风险清单》经本单位主管领导审批后报安全环保科一份备案,本单位留存一份。

职业健康危害要素一、生产工艺过程中的有害要素1.化学要素:主要包含生产性粉尘,生产性毒物。

有的为原料,有的为中间产品,有的为产品。

常有的有氯、氨等刺激性气体,一氧化碳、氰化氢等窒息性气体。

较长时间飘在空气中的各样粉尘,如滑石粉、石棉尘、电焊烟尘等。

2.物理性要素:包含各样异样气象条件:如夏季进入油罐车或油槽车内进行高温作业等;低温:如白腊成型的冷峻;生产性机械声:如球磨机、粉碎机等发出机械噪声;振动:如锻锤,风锤等;非电离辐射:如高频电磁场、电焊等产生的紫外线;电离辐射:如工业探伤用的X 射线。

3.生物性要素:主要指细菌,寄生虫或病毒等能惹起的与职业相关的疾病的生物性有害要素。

二、劳动过程中的有害要素1.劳动组织和制度不合理,劳动作息制度不合理等。

如劳动时间过长。

2.精神(心理)性职业紧张。

常见于新工人或新装置投产试运转生产不正常时,所产生的紧张心理。

3.劳动强度过大或生产定额不妥。

4.身体个别器官或系统过分紧张:如光芒不足使视力紧张。

5.长时间不良体位或使用不合理的工具等。

三、生产环境中的有害要素1.自然环境中的要素:如头部受长时间太阳辐射而发生中暑。

2.厂房建筑或布局不合理:如车间部署不妥、厂房矮小、狭小;设计时没有考虑必需的卫生技术设备,如通风、换气或照明等。

3.环境污染要素:如氯碱厂泄漏氯气,处于下风侧的无毒生产岗位的工人,吸入了氯气等。

职业健康危害要素的危害与预防一、生产性粉尘的危害及预防1.生产过程中形成的粉尘对人体有多方面的不良影响。

粉尘进入肺泡后,肺泡内的巨噬细胞视粉尘为异物将其吞噬,致使一系列复杂的肌体反应,促进肺组织纤维化,使受影响的肺泡渐渐失掉换气功能而“死亡”,当有大批肺泡“死亡”时,最后致使尘肺病,人将感觉胸闷、呼吸困难,特别是二氧化硅能惹起严重的尘肺。

2.工业防尘有两套方法,即以湿式作业为主的防尘举措方法和以干法生产条件下采纳的密闭、通风、除尘举措方法。

3.此外还有一些协助性防尘举措,入风巷道,回风巷道设水幕,同时接触粉尘的工人一定配用防尘口罩。

环境与职业健康风险评估方法说明1.环境与职业健康风险评范围包括区域和工种两个方面,评估步骤包括危害辨识、危害核定、危害定性、风险评级等步骤,具体见附件1(环境与职业健康风险评估流程)。

2. 危害辨识2.1. 用普查方式辨识区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害因素,危害因素见“环境与职业健康危害因素清单”(附件2),“环境与职业健康危害因素清单”由“危害类别”、“危害项目”、“对人体/环境的危害”、“国家标准”、“国际趋势”及“评估方法”6 部分组成。

(1) “危害类别”:分“环境”与“职业健康”两大类别;(2) “危害项目”:分噪声、照明及能见度、温度、振动、空气质量、辐射、生物危害、化学危害、人机功效、心理因素、光污染、工业废料、生活垃圾、自然资源消耗、排放物等28 项危害;(3) “对人体/环境的危害”:指危害对人体和环境产生的影响;(4) “国家标准”和“国际形势及趋势”指国家规定安全控制数值、职业接触限值或国际先进做法;(5) 评估方法:危害的检测手段。

2.2. 区域潜在危害因素辨别:用“环境与职业健康风险评估一览表”(见附件5)普查不同区域的潜在危害因素,如辨识出危害则在相应“区域”与“危害项目”相交栏作标识。

其中区域是将各部门所管辖的范围按照其使用功能划分成区域,例如公司行政部管辖范围可划分为:办公室、高压配电房、低压配电房、材料室、工器具室、空调主机房、电梯机房、电缆竖井、车库、水泵房、杂物间、传达室等,物资部管辖区域可划分为:办公室、配电房、室内仓库、室外仓库、废料堆放区等。

2.3. 工种潜在危害因素的辨别:对于按区域未辨别出的涉及工种作业的危害因素,按照工种进行辨别。

运用“环境与职业健康工种风险评估一览表”,普查各工种在工作中涉及的危害因素,如辨识出危害则在相应“工种”与“危害项目”相交栏作标识。

其中工种主要是各区域中存在的常见工种或人员,例如行政部管辖范围内主要存在的工种包括管理人员、内勤人员、司机。