心内科常用的几种抗凝血药

- 格式:docx

- 大小:10.56 KB

- 文档页数:1

四大类10种抗凝药物详解抗凝药通过阻止血液凝固而防止血栓形成,是临床上非常重要的抗栓药物血栓形成是指在一定条件下,血液有形成分在血管内形成栓子,造成血管部分或完全堵塞、相应部位血供障碍的病理过程。

血栓的形成是导致心肌梗死和中风等动脉疾病以及静脉血栓栓塞性疾病(包括深部静脉血栓形成和肺栓塞)发生和患者死亡的主要原因。

抗凝药通过阻止血液凝固而防止血栓形成,是临床上非常重要的抗栓药物,用于防治血管内栓塞或血栓形成的疾病,预防中风或其他血栓疾病,广泛应用于房颤、急性心肌梗死(AMI)、外周静脉血栓、人工机械瓣膜置换术后、肺栓塞、弥散性血管内凝血(DIC)、体外循环的抗凝等。

科技日新月异,新药不新出现,笔者试对临床常用的抗凝药做一总结,希冀对大家进一步掌握抗凝药的临床应用有所帮助。

一、抗凝药分类和作用机制抗凝药按照作用机制不同可分为四大类:凝血酶直接抑制剂凝血酶间接抑制剂维生素K拮抗剂Xa因子抑制剂作用机制抗凝药通过抑制凝血酶和凝血X因子,影响凝血瀑布的形成达到抗凝作用。

其中凝血酶直接抑制剂对与纤维蛋白结合的凝血酶及游离凝血酶均有抑制作用;凝血酶间接抑制剂仅对游离凝血酶有抑制作用;Xa因子是一种维生素K依赖的丝氨酸蛋白酶,占据凝血瀑布反应的中心位置,所以维生素K拮抗剂可以抑制Xa因子的形成;Xa因子抑制剂对游离型和结合型Xa因子及凝血酶原酶复合物均有强效的抑制作用,但与凝血酶直接抑制剂不同的是,Xa因子抑制剂减少凝血酶生成,但不影响已生成凝血酶的酶活性,对生理性止血功能影响小。

二、临床常用抗凝药1维生素K拮抗剂抗凝机制:通过拮抗维生素K使肝脏合成凝血酶原及因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ减少而抗凝。

适用于预防和治疗血栓栓塞性疾病。

代表性药物:华法林。

用法用量:2.5~3.0毫克,每日1次,目标INR依病情而定,一般为2.0~3.0,根据疾病不同,目标值有一定区别,大于75岁的老年人和出血的高危患者,目标INR可以调低至1.6~2.5。

四大类10种抗凝药物详解抗凝药是用于防止血栓形成的重要药物,通过阻止血液凝固来预防动脉和静脉疾病的发生。

血栓的形成是导致心肌梗死和中风等疾病以及静脉血栓栓塞性疾病发生的主要原因。

抗凝药可以广泛应用于预防中风、房颤、急性心肌梗死、外周静脉血栓、肺栓塞、弥散性血管内凝血(DIC)和体外循环的抗凝等。

抗凝药按照作用机制不同可分为四大类:凝血酶直接抑制剂、凝血酶间接抑制剂、维生素K拮抗剂和Xa因子抑制剂。

这些药物通过抑制凝血酶和凝血X因子的形成,影响凝血瀑布的形成,从而达到抗凝作用。

维生素K拮抗剂是一种常用的抗凝药,通过拮抗维生素K的作用来减少肝脏合成凝血酶原和因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ,从而达到抗凝的作用。

华法林是一种代表性的维生素K拮抗剂,用于预防和治疗血栓栓塞性疾病。

需要注意的是,该药奏效慢而持久,适用于需要长期维持抗凝的患者。

同时,药物和食物对华法林有影响,需要注意避免与增强华法林抗凝作用的药物和食物同时使用。

华法林是一种常用的抗凝药物,但需要注意其与其他药物和食物的相互作用。

一些药物,如头孢菌素类和对乙酞氨基酚等,可能会影响华法林的抗凝作用,而一些药物,如苯妥英钠和口服避孕药等,则会降低其抗凝作用。

此外,一些中药和食物也可能会影响其作用,因此在用药过程中需要注意。

在使用华法林时,需要对其用药量进行监测。

目标INR 依病情而定,一般为2.0~3.0.在用药前和用药后的几天内,需要进行多次监测,以确保剂量的准确性。

如果INR未达标,可以根据情况适当增加剂量。

在INR达到目标值并稳定后,每4周检查1次即可。

肝素钙和低分子肝素钙是常用的凝血酶间接抑制剂,可以通过与抗凝血酶(AT-Ⅲ)的相互作用间接抑制Ⅹa、Ⅱa因子的活性,发挥抗凝作用。

肝素钙的用法用量需要根据情况进行调整,一般为深部皮下注射或静脉滴注。

对于预防高危患者血栓形成的情况,可以在手术前2小时先给药5000U,以后每隔8~12小时给药5000U,共7天。

抗凝药西药抗凝药物的使用说明及适应症一览近年来,随着人们生活水平的提高和医疗技术的发展,越来越多的人开始关注和重视与心脑血管系统相关的疾病。

而抗凝药作为一种重要的药物,被广泛应用于临床,用于预防和治疗血栓病、心脑血管病等疾病。

本文将详细介绍抗凝药物的使用说明及其适应症。

一、华法林(Warfarin)华法林是一种口服抗凝药物,能够抑制人体内凝血因子的合成,从而减少血栓的形成。

华法林广泛用于心脑血管疾病的预防和治疗,特别适用于房颤、人工心脏瓣膜植入、深静脉血栓形成等高风险患者。

使用说明:1. 用法用量:一般情况下,华法林的初始剂量为10mg/天,分2次服用。

根据患者的病情和凝血指标,剂量可能需要调整。

2. 监测指标:患者使用华法林期间需要定期监测国际标准化比率(INR),以评估抗凝效果。

一般情况下,INR维持在2.0-3.0之间为理想范围。

3. 注意事项:在使用华法林期间,患者需注意避免与其他药物相互作用,如非甾体类消炎药、抗生素等。

此外,饮食中富含维生素K的食物也可能影响华法林的疗效。

二、肝素(Heparin)肝素是一种通过促进抗凝酶活性,以及抑制凝血蛋白酶的形成从而达到抗凝效果的药物。

它广泛应用于预防和治疗心脑血管疾病、血栓病等。

使用说明:1. 给药途径:肝素可通过静脉注射或皮下注射的方式进行给药。

2. 剂量调整:肝素的剂量需根据患者的体重、凝血指标和病情进行个体化调整。

3. 注意事项:肝素的使用需要密切监测患者的凝血指标,并且要注意避免药物的过量使用,以免引起出血等不良反应。

三、替格瑞洛(Dabigatran)替格瑞洛是一种新一代口服抗凝药物,具有快速吸收和排除的特点,能够选择性地抑制凝血酶活性。

它广泛用于房颤患者的抗凝治疗,是华法林的一种优秀替代品。

使用说明:1. 初始剂量:替格瑞洛的初始剂量为150mg/天,分2次服用。

根据患者的年龄、肾功能等因素,剂量可能需要调整。

2. 注意事项:替格瑞洛的使用需要注意患者的肾功能,避免出现药物在体内过高积累而导致的不良反应。

抗凝血药治疗血栓的西药适应症及使用说明血栓是一种常见的血管疾病,会导致血流受阻,给患者的身体带来严重的健康问题。

抗凝血药是一类能够延缓或阻止血液凝结的药物,被广泛应用于治疗和预防血栓疾病。

本文将重点介绍一些常见的西药抗凝血药及其适应症和使用说明。

一、华法林(Warfarin)华法林是一种口服抗凝药物,可用于治疗以下适应症:1. 静脉血栓栓塞症:华法林可用于治疗静脉血栓栓塞症,包括下肢深静脉血栓、肺动脉栓塞等。

2. 心房颤动:对于患有心房颤动的患者,华法林可用于预防血栓的形成。

3. 人工心脏瓣膜置换:对于接受人工心脏瓣膜置换手术的患者,华法林可用于预防血栓形成。

华法林使用说明:1. 用药剂量:剂量需要根据患者的国际标准化比率(INR)进行调整。

通常起始剂量为每日10mg,然后根据INR值调整剂量。

2. 不良反应:可能出现的不良反应包括出血、皮肤坏死和皮肤瘙痒等。

患者在使用华法林期间需密切注意自身情况,如出现不良反应应及时就医。

二、肝素(Heparin)肝素是一种常用的抗凝药物,可用于治疗以下适应症:1. 急性冠脉综合征:肝素可用于治疗急性冠脉综合征,包括心肌梗死和不稳定型心绞痛等。

2. 血栓性静脉炎:对于患有血栓性静脉炎的患者,肝素是一种有效的治疗药物。

3. 血液透析和血细胞分离:肝素可用于血液透析和血细胞分离等过程中的抗凝。

肝素使用说明:1. 给药途径:肝素可通过静脉注射或皮下注射等途径给药。

具体给药途径和剂量需根据患者具体情况来决定。

2. 不良反应:可能的不良反应包括出血、过敏反应和骨髓抑制等。

使用肝素期间,医生会监测患者的凝血功能,以防止不良反应的发生。

三、阿司匹林(Aspirin)阿司匹林是一种非处方药,可用于治疗以下适应症:1. 冠心病:阿司匹林可用于治疗冠心病,预防心脏血栓的形成。

2. 脑血栓:阿司匹林也可用于预防或治疗脑血栓。

3. 心肌梗死:对于急性心肌梗死的患者,阿司匹林是常用的治疗药物之一。

抗凝药分类及作用机制抗凝药是指那些能防止或减少血液凝固的药物,多被用于预防和治疗血栓性疾病。

抗凝药主要分为非口服抗凝药和口服抗凝药两大类,如华法林、佐剂巨棕、利伐沙班等。

一、非口服抗凝药1. 肝素肝素是目前应用最广泛的抗凝剂之一,被广泛应用于心血管手术中、外科术后以及预防和治疗血栓性疾病。

肝素是一种多聚物糖,通过与抗凝药酶的抑制,防止凝血酶的生成和血凝块的形成。

同时,肝素可影响血管内皮细胞和巨噬细胞的功能,抑制动脉粥样硬化的形成和稳定血栓的破坏。

2. 低分子量肝素低分子量肝素是在肝素基础上经过酶解而得到的一种肝素。

相比肝素,低分子量肝素的分子量较小,对血小板活化和血管内皮细胞的作用较小,预防和治疗血栓形成效果更显著。

同时,它具有半衰期较长、治疗方便等优点。

3. 静脉注射抗凝药(比如阿司匹林)静脉注射抗凝药主要包括抗血小板药和抗凝药。

抗血小板药如阿司匹林可通过抑制血小板活化和凝集,减少血栓形成的发生。

抗凝药如阿加曲班、美滋洛净等则可通过抑制凝血酶生成,防止血栓的形成。

二、口服抗凝药口服抗凝药是指那些可以口服的抗凝药物。

它们可以直接或间接影响血浆凝血酶原时间,达到防止血栓形成和消解已形成的血栓的目的。

口服抗凝药又可分为华法林、新型口服抗凝药和其他口服抗凝药三类。

1. 华法林华法林是一种维生素K拮抗剂,可防止凝血酶原的生成,从而减缓血液的凝固过程。

华法林有明显的异质性,用药量和身体各系统的代谢过程存在较大差异。

因此,开始用药前需了解华法林用药的相关知识,并在医生监管下进行个性化调节。

2. 新型口服抗凝药新型口服抗凝药是近年来开发的一类新型抗凝药,包括利伐沙班、达比加群、阿哌沙班等。

它们的作用机制与华法林不同,是直接抑制凝血酶或者因子Xa的活性,从而达到防止血栓形成的作用。

3. 其他口服抗凝药其他口服抗凝药主要包括双香豆素、阿哌宁等。

双香豆素是一种间接抗凝剂,通过抑制维生素K的依赖性凝血因子和促血小板因子的生成,达到抗凝作用。

简述抗凝血药的分类及代表药抗凝血药(AntithromboticDrugs),又称为血液稀释剂,是一类用于治疗和预防血栓症的药物。

它们的作用是减少血小板的凝聚性和抑制血液凝固,从而防止血栓形成、预防心脏病发作、静脉血栓性疾病及肺栓塞等血栓症状。

根据药物作用机制和抗凝血特征,抗凝血药可分为抗凝血酶、抗凝剂、阻断剂和其它类别。

抗凝血酶(Anticoagulants)是一类用于抑制血液凝固的药物,主要有西药和中药。

西药中,常见的抗凝血酶有辛伐他汀、华法令、氟达汀、低分子肝素原钠、双氢可的松、磺胺类药物等;中药则以牛黄、补骨脂、三七、桃仁、川芎等药物为代表。

他们可以抑制血小板凝集、阻止血小板于血管壁上粘附,抑制血栓形成,减少血栓栓塞性疾病(如深静脉血栓形成、肺栓塞)的发生率和风险。

抗凝剂(Antithrombin)是一类可以抑制血液凝固的药物,它们的作用是阻断血栓形成的主要凝固因子,并刺激凝血酶的活性。

主要的抗凝剂有二溴三乙醇胺(dabigtran)、肌醇、肝素原和维生素K,这些剂量的作用是减少血栓形成的可能性,防止血栓栓塞性疾病以及心脏病发作。

阻断剂(Thrombolytics)是一类用于溶解血栓和促进血液微循环的药物,它们可以迅速有效地溶解血栓并中止血栓形成,提高机体的血液循环,从而有助于减少血栓栓塞性疾病的发生。

阻断剂通常由阿曲库铵、胺碘酮和环丙沙星等组成,它们能够抑制血栓形成的特征,迅速溶解血栓。

其他类别的抗凝血药有盐酸吡格列酮、洛美沙星等,这些药物可以提高血小板的活性、抑制血小板的凝聚性,阻止血栓形成,减少动脉粥样硬化的发生。

以上是抗凝血药的主要分类及代表药,具体应用请遵医嘱或咨询专业医师。

常见的抗凝血药有辛伐他汀、华法令、氟达汀、低分子肝素原钠、双氢可的松、磺胺类药物、二溴三乙醇胺、肌醇、肝素原、维生素K、盐酸吡格列酮和洛美沙星等。

抗凝血药的应用是一项复杂的医学技术,在使用这些药物时,应非常严格按照医嘱进行,以减少不良反应的发生,同时也要注意血液凝固活动和凝血时间的检查,这样才能及时发现病情,及时采取措施,保证抗凝血治疗的安全有效性。

常见抗血栓药物一览表1. 抗凝药物- 华法林(Warfarin)- 作用机制:通过抑制维生素K的活性,抑制凝血因子的合成。

作用机制:通过抑制维生素K的活性,抑制凝血因子的合成。

作用机制:通过抑制维生素K的活性,抑制凝血因子的合成。

- 适应症:用于预防和治疗深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE),以及降低心房颤动患者的栓塞风险。

适应症:用于预防和治疗深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE),以及降低心房颤动患者的栓塞风险。

适应症:用于预防和治疗深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE),以及降低心房颤动患者的栓塞风险。

- 副作用:出血风险增加,需要定期监测凝血时间。

副作用:出血风险增加,需要定期监测凝血时间。

副作用:出血风险增加,需要定期监测凝血时间。

- 阿司匹林(Aspirin)- 作用机制:通过抑制血小板聚集来减少血栓形成。

作用机制:通过抑制血小板聚集来减少血栓形成。

作用机制:通过抑制血小板聚集来减少血栓形成。

- 适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

- 副作用:胃肠道不适(如溃疡),出血风险稍微增加。

副作用:胃肠道不适(如溃疡),出血风险稍微增加。

副作用:胃肠道不适(如溃疡),出血风险稍微增加。

2. 抗血小板药物- 氯吡格雷(Clopidogrel)- 作用机制:抑制血小板聚集,防止血栓形成。

作用机制:抑制血小板聚集,防止血栓形成。

作用机制:抑制血小板聚集,防止血栓形成。

- 适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

适应症:用于预防冠状动脉疾病(如心肌梗死)和脑血管疾病(如中风)。

- 副作用:出血风险增加,个体差异较大。

副作用:出血风险增加,个体差异较大。

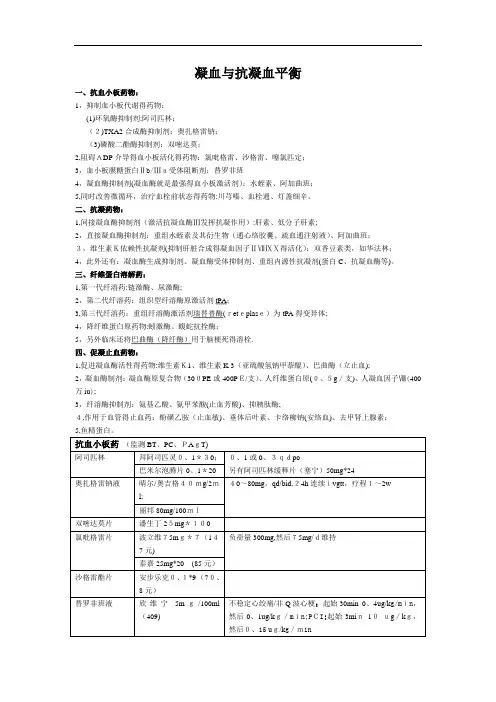

凝血与抗凝血平衡一、抗血小板药物:1,抑制血小板代谢的药物:(1)环氧酶抑制剂:阿司匹林;(2)2合成酶抑制剂:奥扎格雷钠;(3)磷酸二酯酶抑制剂:双嘧达莫;2,阻碍介导的血小板活化的药物:氯吡格雷、沙格雷、噻氯匹定;3,血小板膜糖蛋白ⅡⅢa受体阻断剂:替罗非班4,凝血酶抑制剂(凝血酶是最强的血小板激活剂):水蛭素、阿加曲班;5,同时改善微循环,治疗血栓前状态的药物:川芎嗪、血栓通、灯盏细辛。

二、抗凝药物:1,间接凝血酶抑制剂(激活抗凝血酶Ⅲ发挥抗凝作用):肝素、低分子肝素;2,直接凝血酶抑制剂:重组水蛭素及其衍生物(通心络胶囊、疏血通注射液)、阿加曲班;3,维生素K依赖性抗凝剂(抑制肝脏合成的凝血因子ⅡⅦⅨⅩ的活化):双香豆素类,如华法林;4,此外还有:凝血酶生成抑制剂、凝血酶受体抑制剂、重组内源性抗凝剂(蛋白C、抗凝血酶等)。

三、纤维蛋白溶解药:1,第一代纤溶药:链激酶、尿激酶;2,第二代纤溶药:组织型纤溶酶原激活剂;3,第三代纤溶药:重组纤溶酶激活剂瑞替普酶()为的变异体;4,降纤维蛋白原药物:蚓激酶、蝮蛇抗拴酶;5,另外临床还将巴曲酶(降纤酶)用于脑梗死的溶栓。

四、促凝止血药物:1,促进凝血酶活性的药物:维生素K1、维生素K 3(亚硫酸氢钠甲萘醌)、巴曲酶(立止血);2,凝血酶制剂:凝血酶原复合物(300或400支)、人纤维蛋白原(0.5支)、人凝血因子Ⅷ(400万);3,纤溶酶抑制剂:氨基乙酸、氨甲苯酸(止血芳酸)、抑胰肽酶;4,作用于血管的止血药:酚磺乙胺(止血敏)、垂体后叶素、卡络柳钠(安络血)、去甲肾上腺素;5,鱼精蛋白。

凝血与抗凝血平衡相关实验室检查的用途有:①血栓前状态的筛选;②止血缺陷或出血性疾病的筛选;③抗血小板、抗凝、纤溶治疗的监测。

出血与血栓检测的相关指标出血时间 , ;血小板计数 , 或;血小板聚集试验;活化部分凝血活酶时间 , ;血浆凝血酶原时间 , ;凝血酶原比值;国际标准化比值 , ;活化的凝血时间 , ;血浆凝血酶时间;血浆纤维蛋白原;纤维蛋白(原)降解产物() , ;鱼精蛋白副凝试验(3P试验) ;血栓前状态。

凝血与抗凝血平衡一、抗血小板药物:1,抑制血小板代谢得药物:(1)环氧酶抑制剂:阿司匹林;(2)TXA2合成酶抑制剂:奥扎格雷钠;(3)磷酸二酯酶抑制剂:双嘧达莫;2,阻碍ADP介导得血小板活化得药物:氯吡格雷、沙格雷、噻氯匹定;3,血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体阻断剂:替罗非班4,凝血酶抑制剂(凝血酶就是最强得血小板激活剂):水蛭素、阿加曲班;5,同时改善微循环,治疗血栓前状态得药物:川芎嗪、血栓通、灯盏细辛。

二、抗凝药物:1,间接凝血酶抑制剂(激活抗凝血酶Ⅲ发挥抗凝作用):肝素、低分子肝素;2,直接凝血酶抑制剂:重组水蛭素及其衍生物(通心络胶囊、疏血通注射液)、阿加曲班;3,维生素K依赖性抗凝剂(抑制肝脏合成得凝血因子ⅡⅦⅨⅩ得活化):双香豆素类,如华法林;4,此外还有:凝血酶生成抑制剂、凝血酶受体抑制剂、重组内源性抗凝剂(蛋白C、抗凝血酶等)。

三、纤维蛋白溶解药:1,第一代纤溶药:链激酶、尿激酶;2,第二代纤溶药:组织型纤溶酶原激活剂tPA;3,第三代纤溶药:重组纤溶酶激活剂瑞替普酶(reteplase)为tPA得变异体;4,降纤维蛋白原药物:蚓激酶、蝮蛇抗拴酶;5,另外临床还将巴曲酶(降纤酶)用于脑梗死得溶栓.四、促凝止血药物:1,促进凝血酶活性得药物:维生素K1、维生素K 3(亚硫酸氢钠甲萘醌)、巴曲酶(立止血);2,凝血酶制剂:凝血酶原复合物(300PE或400PE/支)、人纤维蛋白原(0、5g/支)、人凝血因子Ⅷ(400万iu);3,纤溶酶抑制剂:氨基乙酸、氨甲苯酸(止血芳酸)、抑胰肽酶;4,作用于血管得止血药:酚磺乙胺(止血敏)、垂体后叶素、卡络柳钠(安络血)、去甲肾上腺素;5,鱼精蛋白。

凝血与抗凝血平衡相关实验室检查得用途有:①血栓前状态得筛选;②止血缺陷或出血性疾病得筛选;③抗血小板、抗凝、纤溶治疗得监测.出血与血栓检测得相关指标出血时间bleeding time,BT;血小板计数plateletcount,PC或plt;血小板聚集试验platelet aggregation test,PAgT;活化部分凝血活酶时间activated partial thromboplastin t ime, APTT;血浆凝血酶原时间prothrombintime,PT;凝血酶原比值prothrombin tatio,PT R;国际标准化比值international normalized ratio,INR;活化得凝血时间activedclottin gtime,ACT;血浆凝血酶时间thrombin time,TT;血浆纤维蛋白原fibrinogen,FG;纤维蛋白(原)降解产物fibrin(ogen)degradationproducts, FDP;鱼精蛋白副凝试验(3P试验)plasma protamin paracoagulation test;血栓前状态prethrombotic state,PTS。

凝血与抗凝血平衡一、抗血小板药物:1,抑制血小板代谢的药物:(1)环氧酶抑制剂:阿司匹林;(2)TXA2合成酶抑制剂:奥扎格雷钠;(3)磷酸二酯酶抑制剂:双嘧达莫;2,阻碍ADP介导的血小板活化的药物:氯吡格雷、沙格雷、噻氯匹定;3,血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体阻断剂:替罗非班4,凝血酶抑制剂(凝血酶是最强的血小板激活剂):水蛭素、阿加曲班;5,同时改善微循环,治疗血栓前状态的药物:川芎嗪、血栓通、灯盏细辛。

二、抗凝药物:1,间接凝血酶抑制剂(激活抗凝血酶Ⅲ发挥抗凝作用):肝素、低分子肝素;2,直接凝血酶抑制剂:重组水蛭素及其衍生物(通心络胶囊、疏血通注射液)、阿加曲班;3,维生素K依赖性抗凝剂(抑制肝脏合成的凝血因子ⅡⅦⅨⅩ的活化):双香豆素类,如华法林;4,此外还有:凝血酶生成抑制剂、凝血酶受体抑制剂、重组内源性抗凝剂(蛋白C、抗凝血酶等)。

三、纤维蛋白溶解药:1,第一代纤溶药:链激酶、尿激酶;2,第二代纤溶药:组织型纤溶酶原激活剂tPA;3,第三代纤溶药:重组纤溶酶激活剂瑞替普酶(reteplase)为tPA的变异体;4,降纤维蛋白原药物:蚓激酶、蝮蛇抗拴酶;5,另外临床还将巴曲酶(降纤酶)用于脑梗死的溶栓。

四、促凝止血药物:1,促进凝血酶活性的药物:维生素K1、维生素K 3(亚硫酸氢钠甲萘醌)、巴曲酶(立止血);2,凝血酶制剂:凝血酶原复合物(300PE或400PE/支)、人纤维蛋白原(0.5g/支)、人凝血因子Ⅷ(400万iu);3,纤溶酶抑制剂:氨基乙酸、氨甲苯酸(止血芳酸)、抑胰肽酶;4,作用于血管的止血药:酚磺乙胺(止血敏)、垂体后叶素、卡络柳钠(安络血)、去甲肾上腺素;5,鱼精蛋白。

凝血与抗凝血平衡相关实验室检查的用途有:①血栓前状态的筛选;②止血缺陷或出血性疾病的筛选;③抗血小板、抗凝、纤溶治疗的监测。

出血时间bleeding time, BT;血小板计数platelet count, PC或plt;血小板聚集试验platelet aggregation test,PAgT;活化部分凝血活酶时间activated partial thromboplastin time, APTT;血浆凝血酶原时间prothrombin time, PT;凝血酶原比值prothrombin tatio,PTR;国际标准化比值international normalized ratio, INR;活化的凝血时间actived clotting time, ACT;血浆凝血酶时间thrombin time,TT;血浆纤维蛋白原fibrinogen,FG;纤维蛋白(原)降解产物fibrin(ogen) degradation products, FDP;鱼精蛋白副凝试验(3P试验)plasma protamin paracoagulation test;血栓前状态prethrombotic state,PTS。

简述抗凝血药的分类及代表药物凝血药是一类用于治疗血栓形成和预防血栓形成的药物。

其中,抗凝血药包括抗血小板药物、抗凝血酶抑制剂和凝血因子抑制剂三大类。

抗血小板药物通过抑制血小板的活性和数量从而减少血栓形成的可能性,如阿司匹林(Aspirin)、氯吡格雷(Clopidogrel)等。

抗凝血酶抑制剂抑制血液中的凝血因子,如佩托罗沙(Pentoxifylline)、度那非(Dabigatran)等。

凝血因子抑制剂抑制凝血因子生成,如大嘌呤(Warfarin)、重组人凝血因子ⅦRecombinant Human Factor VII)等。

阿司匹林(Aspirin)是一种常用的抗血小板药物,其机制是通过抑制血小板聚集,从而减少凝血酶原和纤维蛋白原的合成,并延缓血液凝固时间,减少血小板活性,减少血栓形成的可能性。

此外,阿司匹林还可以减少炎症介质的释放,从而减轻血栓形成的影响。

阿司匹林口服剂型常见的有普通片剂和胃药片剂。

氯吡格雷(Clopidogrel)是一种常用的抗血小板药物,其机制是通过抑制血小板的聚集,从而阻断血小板激活途径并降低血管内血栓形成的概率。

此外,氯吡格雷也可以抑制聚磷酸酯酶(P2Y12)的活性,从而延缓血液凝固时间,减少血栓形成的可能性。

氯吡格雷的剂型有片剂、注射剂、水合物等。

佩托罗沙(Pentoxifylline)是一种抗凝血酶抑制剂,其机制是通过抑制凝血因子Ⅶ和Ⅹ的活性,从而降低血栓形成的可能性。

此外,佩托罗沙还可以抑制血小板的聚集,减少血栓形成的可能性。

佩托罗沙的剂型有片剂和注射剂。

度那非(Dabigatran)是一种抗凝血酶抑制剂,其机制是通过抑制凝血因子Ⅹa、Ⅹb和Ⅴ的活性,从而抑制凝血因子的活性。

此外,度那非也可以抑制血小板的聚集,减少血栓形成的可能性。

度那非的剂型有片剂和注射剂。

大嘌呤(Warfarin)是一种常用的凝血因子抑制剂,其机制是通过抑制凝血因子Ⅶa、Ⅷa和Ⅸa的活性,从而降低血栓形成的可能性。

抗凝血药预防血栓形成的药物及安全用药指南引言:血栓形成是一种常见的病理生理过程,会造成心脑血管疾病等严重后果。

为预防和治疗血栓形成,抗凝血药物被广泛应用。

然而,抗凝血药物使用不当可能引发出血等安全隐患。

本文将介绍一些常见的抗凝血药物及其安全用药指南,以提供参考。

一、华法林华法林是一种维生素K拮抗剂,主要用于预防心脑血管疾病中的血栓形成。

它通过抑制维生素K的活性,降低凝血因子产生。

在使用华法林时,需要遵循以下安全用药指南:1.个体化剂量调整:华法林的剂量需要根据患者的体重、年龄、性别、基础凝血功能等因素进行个体化调整,以确保达到预期的抗凝效应。

2.监测凝血功能:使用华法林的患者需要定期监测其凝血功能,通常通过国际标准化比值(INR)来评估抗凝效果。

3.合理饮食控制:维生素K是华法林的拮抗物质,因此患者需要在饮食中稳定摄入维生素K,以确保华法林的稳定疗效。

4.不良反应监测:使用华法林时需要关注患者是否出现出血等不良反应,及时调整剂量或者停药。

二、肝素肝素是一种常用的抗凝药物,可用于预防血栓形成、深静脉血栓和肺栓塞等病症。

不同类型的肝素有着不同的使用特点和安全用药指南。

1.低分子肝素(LMWH):LMWH是一种较低分子量的肝素衍生物,具有相对较长的生物半衰期,能够提供稳定的抗凝效果。

使用LMWH时需要注意以下事项:- 皮下注射:LMWH通常通过皮下注射给药,使用时需要选择适当的注射部位,并避免舌下或肌肉注射。

- 剂量调整:每个患者的适宜剂量可能有所不同,需要根据患者的体重、年龄等因素进行调整,并监测抗凝效果。

- 出血风险:使用LMWH的患者需要关注出血的风险,及时发现并处理可能出现的不良反应。

2.普通肝素:普通肝素适用于急性心肌梗死、深静脉血栓等重症情况,并常通过静脉注射给药。

使用普通肝素时需要留意以下要点:- 监测凝血功能:定期监测患者的凝血功能,包括活化部分凝血酶时间(APTT)和部分凝血活酶时间(PTT)等指标,以调整剂量和确保抗凝效果。

心内科常用的几种抗凝血药

1. 氯吡格雷

氯吡格雷是一种口服的抗血小板药。

它可以预防或治疗动脉和静脉血栓形成。

氯吡格雷是一种ADP(adenosine diphosphate)受体拮抗剂,它通过抑制血小板

聚集,来起到抗凝血的作用。

氯吡格雷常用来预防心肌梗死和缺血性中风的发生。

此外,在支架植入手术后,患者需要长期服用氯吡格雷来预防再次出现血栓的情况。

2. 华法林

华法林是一种口服的维生素K拮抗剂,所以也被称为口服抗凝药。

华法林可以

干扰血液中的凝血因子,预防血栓的形成。

根据患者的情况,医生可以对华法林的剂量进行调整,以达到预防血栓的效果。

华法林具有抗凝血效果较强的特点,但患者需要定期检查凝血酶原时间(PT)和国际标准化比率(INR),以确保华法林的

剂量得当。

3. 肝素

肝素是一种注射用的抗凝血药,它可以预防或治疗血栓和肺栓塞。

肝素的作用

机制是抑制凝血酶的活性,防止血栓的形成。

肝素可以通过静脉注射或皮下注射的方式进入体内,常用于高危患者或需要急诊治疗的患者身上。

在治疗期间,医生会根据患者的情况进行剂量的调整。

4. 利伐沙班

利伐沙班是一种口服的新型抗凝血药。

它是一种直接Xa因子抑制剂,可以直

接抑制血液中的凝血酶,预防血栓的形成。

与华法林相比,利伐沙班无需进行凝血酶原时间的检测,并且对剂量的控制较为方便。

在治疗期间,患者需要遵循医生的建议进行用药,同时需要定期进行肝功能和血液检测。

5. 阿司匹林

阿司匹林是一种常见的水杨酸类药物,具有抗炎和镇痛的作用。

此外,阿司匹

林也可以起到抗凝血的作用。

它是一种磷酸二酯酶抑制剂,可以防止血小板释放ADP,从而减少血栓的形成。

阿司匹林通常用于预防冠状动脉心脏病和缺血性中风的发生。

以上是心内科常用的几种抗凝血药。

不同的抗凝药物具有不同的适应症和治疗

效果,患者在用药的过程中应该严格按照医生的建议进行用药,并且定期进行体检和检查。