中国古代人事制度21页PPT

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:21

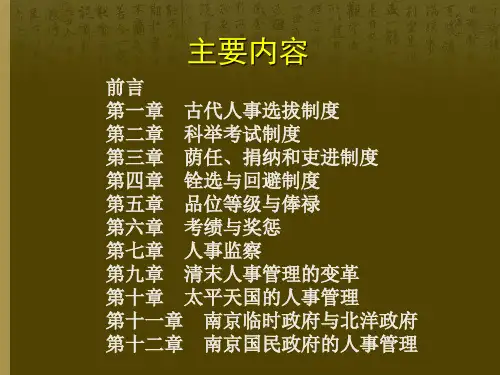

中国古代人事制度中国古代官吏的铨选和治理制度。

铨选要紧解决官吏的来源,职官的治理包括对官吏的任用、考绩、奖惩、品秩、俸禄及休假、退休等制度。

铨选制度中国古代官吏铨选的途径专门多,有世袭、纳赀、军功、荐举、郎选、恩荫和科举制等。

要紧有三个时期和三种制度,即先秦的世袭制、秦汉至魏晋南北朝的荐举制和隋唐至明清的科举制。

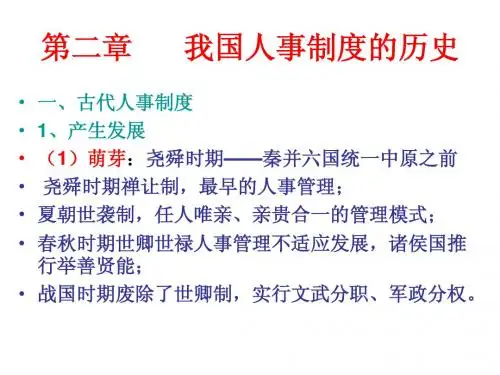

世袭制亦称世卿世禄制,盛行于夏、商、周时代。

原始社会末期,“天下为公”选贤与能的禅让制破坏后,显现了“大人世及以为礼”的世袭制。

世袭制的特点是王权与族权统一。

它通过家族血缘关系来确定政府各级官员的任命,依血缘亲疏定等级尊卑和官爵高下。

凡定爵位与官职者都世代享有采邑和封地。

荐举制是荐举贤才,授以官职的官吏选拔制度。

举荐的标准要紧是德行、才能,而非全靠家世,它冲破了先秦贵族血缘世袭制的藩篱。

西汉的察举、征辟制的显现,是荐举制成熟的标志,而魏晋南北朝“九品中正制”的施行,说明其走向衰败。

察举是依照皇帝诏令所规定的科目,由中央或地点的高级官员,通过考察向中央举荐士人或下级官吏的选官制度。

它也是荐举制精髓所在。

察举分诏举与岁举。

诏举是皇帝下诏选取专门人才。

岁举是地点长官定期定员向朝廷举荐人才。

察举的科目要紧有贤良方正、孝廉、太学博士弟子及特举特科等。

有时皇帝关于贤良方正等用“计策”、“射策”的方式进行考核。

征辟是皇帝及公卿郡守选拔任用属员的一种制度。

皇帝特点、聘召人才为“征”,公卿郡守聘任幕僚属官为“辟”。

东汉后期选拔官吏中钻营请托、结党营私和弄虚作假之风盛行,察举、征辟制渐趋败坏。

曹魏时,魏王曹丕同意吏部尚书陈群建议,实行“九品官人法”,即“九品中正制”。

在州、郡设大小中正官,负责按家世门第和道德才能,并博采舆论,从上上至下下分九等品评地点士人,供朝廷按品级授官。

九品中正制是察举制的进展,它将选官权由地点收归中央,人分九等在人才学分类上是一种创新,选才标准趋于周密。

魏、晋时期门阀统治的加强,至东晋后此制弊端丛生,中正权重,品评随意,世族门阀把持中正,操纵选举,至后期造成“高门华阀有世及之荣,庶姓寒族无过进之路”。

中国古代人事制度中国古代人事制度是指古代中国社会中关于人事安排、选拔和管理的制度。

古代人事制度通常是政府为了维护社会稳定、有效管理人力资源而建立的,下面将介绍中国古代人事制度的几个重要方面。

首先,中国古代的人事制度中有一个重要的元素是科举制度。

科举制度是中国古代选拔官员的一种制度,它的核心是通过考试选拔人才。

科举制度起源于唐代,到宋代得以完善,并一直延续到清朝末年。

科举制度以进士、举人、秀才为核心评选对象,进士是最高等级的考试,通过考试的人可以成为政府的高级官员。

科举制度为中国古代政府选拔人才提供了一种有效的方式,也为社会中的普通人提供了一种向上流动的机会。

其次,中国古代的人事制度中有一个重要的组成部分是官员任免制度。

在古代中国,官员的任免通常由皇帝或其授权的高级官员决定。

官员的选拔和任免是根据其个人才能、品德和政绩来进行的。

一般而言,中央政府通过提拔和降职官员来调整各地的行政管理,以确保政府的权力得到有效的行使。

此外,地方官员也有权利对下属官员进行任免,以确保地方行政的顺利进行。

另外,中国古代的人事制度中还涉及到官员考核制度。

官员考核制度旨在评估官员的政绩和廉洁程度,以便对其进行奖励或处罚。

官员考核制度一般由中央政府或地方政府设立专门的机构来负责。

在宋代,设立了御草堂和台谏等机构来考核和监督官员的工作。

根据考核结果,官员可以得到晋升、加薪等奖励,也可能受到调职、降级等处罚。

最后,中国古代的人事制度还包括了禄米制度。

禄米制度是指政府为官员提供生活费用和粮食的一种制度,通常由地方政府按照官员的级别和职位给予一定数量的禄米。

禄米制度既是对官员的一种褒奖,也是对他们的一种约束。

通过给予官员禄米,政府确保了他们的基本生活需求,使得他们能够专心致志地从事政务工作。

总之,中国古代的人事制度在选拔、任免、考核和禄米等方面都有细致而完善的规定,为政府管理人力资源和维护社会稳定做出了重要贡献。

这些制度在一定程度上推动了中国古代社会的繁荣和发展。