维果茨基

- 格式:docx

- 大小:13.32 KB

- 文档页数:3

维果茨基游戏理论维果茨基游戏理论(Vygotsky’s theory of play)是苏联心理学家列维·维果茨基(Lev Vygotsky)提出的一种关于儿童发展的理论。

该理论认为,游戏对于儿童的发展具有重要的促进作用,能够帮助儿童获得认知、语言、社交和情感等多个方面的发展。

维果茨基游戏理论的核心概念包括“游戏区域”和“下一发展区域”。

游戏区域指的是儿童在游戏中能够独立完成的任务范围,即儿童已经具备的能力。

下一发展区域则是指儿童在成年人的引导下能够完成的任务范围,即儿童尚未具备但有潜力发展的能力。

维果茨基认为,游戏可以帮助儿童进入下一发展区域,促使他们发展出更高级的认知和社交能力。

游戏的本质在于它是儿童主观上的活动,可以激发他们的想象力和创造力。

在游戏中,儿童可以扮演不同的角色、模仿成人的行为、创造新的解决问题的方法。

通过游戏,儿童可以探索和理解他们身边的世界,学习使用符号和语言进行表达,提高他们的注意力和思维能力。

此外,游戏还可以培养儿童的社交技能,例如合作、竞争和分享。

维果茨基游戏理论认为,儿童最适合的学习方式是通过与成人和同龄人的互动中进行游戏。

儿童与成人的互动可以提供更高级的认知活动和解决问题的策略,促进他们发展出新的能力。

而与同龄人的互动则可以培养他们的社交技能,建立友谊和合作关系。

然而,维果茨基游戏理论并不意味着儿童的学习只能通过游戏来实现。

游戏只是儿童学习的一种方式,还有其他形式的学习,例如直接指导和学习任务。

而且,维果茨基游戏理论的一些观点也存在争议,一些学者认为,儿童的学习并不完全依赖于成人和同龄人的引导,他们有自主学习的能力。

总的来说,维果茨基游戏理论提供了一种视角,可以帮助我们理解儿童发展和学习的过程。

游戏对于儿童的认知、语言、社交和情感等方面的发展具有重要的促进作用。

但同时,我们也应该意识到,儿童的学习和发展是一个复杂的过程,受多种因素的影响,不仅仅局限于游戏。

维果茨基的认知发展理论维果茨基的认知发展理论是一种关于儿童认知发展的心理学理论,由俄罗斯心理学家列夫·维果茨基提出。

该理论强调了社会互动和文化环境对儿童认知发展的重要性,并认为儿童的学习和思维能力是在与更有经验的成年人或同伴的互动中逐渐形成的。

维果茨基的认知发展理论主要包括以下几个关键概念:1. 区间:维果茨基将儿童的发展过程分为不同的区间。

每个区间代表着儿童能够理解和解决问题的特定范围。

随着儿童的成长和经验的积累,他们能够进入更高级的区间,从而实现认知的发展。

2. 近似发展区间:该概念指出,儿童在与成年人或更有经验的同伴合作时,能够完成超过他们自己能力水平的任务。

这种合作可以促进儿童认知能力的提升,使他们在学习和解决问题时能够超越自己的发展水平。

3. 社会文化活动:维果茨基认为,儿童的认知发展是通过与社会和文化环境的互动而实现的。

他强调了社会互动对于儿童学习和发展的重要性,认为儿童通过参与社会文化活动,如语言交流、游戏和合作,能够获得新的知识和技能。

4. 语言的作用:维果茨基认为,语言在儿童的认知发展中起着重要的作用。

语言不仅是儿童与他人交流的工具,还是思维和问题解决的工具。

通过语言的使用,儿童能够内化社会经验,形成自己的思维方式。

维果茨基的认知发展理论对教育实践具有重要的指导意义。

根据该理论,教育者应该提供适应儿童当前发展水平的学习任务,并通过与儿童的互动和合作,引导他们逐步进入更高级的认知区间。

教育者还应该创造有利于儿童学习和发展的社会文化环境,提供丰富的语言和交流机会,以促进儿童的认知能力的提升。

维果茨基的认知发展理论在实践中得到了广泛应用。

例如,在教育领域,教师可以根据儿童的发展水平设计适合他们的学习任务,并通过小组合作和互动来促进他们的学习和发展。

在家庭环境中,父母可以与孩子进行有意义的对话和游戏,提供丰富的学习机会,帮助他们发展认知能力。

总结而言,维果茨基的认知发展理论强调了社会互动和文化环境对儿童认知发展的重要性。

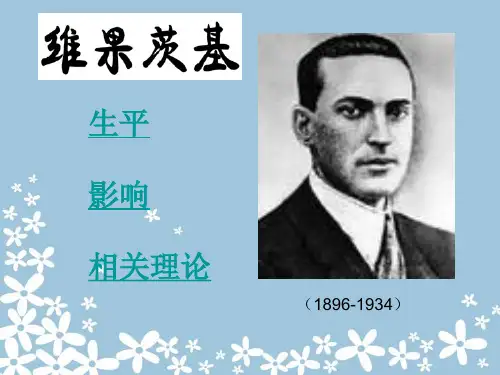

维果茨基生平维果茨基是社会主义阵营的心理学家代表,是苏联心理学的创始人之一,社会历史学派的倡导者。

他一生致力于心理学研究,忘我的工作,因疾病而早逝。

(1896---1934)。

下面分专题对维果茨基进行介绍:一.出生概况维果茨基出生于沙皇俄国时期(1896。

11。

17),生于白俄罗斯境内的澳尔沙地区的一个犹太人家庭,而后全家迁移到戈麦尔(白俄罗斯,俄罗斯,乌克兰的边境交界处)并在那里长大。

维果茨基的父亲是一位银行职员,母亲是一位教师,兄妹共八人,家境比较富裕,所以他的母亲一生致力于八个孩子的家庭教育。

二.受教经历(一)启蒙教育维果茨基的母亲对其进行启蒙教育,维果茨基幼时对文学和哲学非常感兴趣。

他的家庭经常不定期的举行非形式上的“讨论会”,这培养了维果茨基的思辩能力,可见家庭浓厚”学术气氛”对维果茨基的成长影响巨大:小伙伴们都称他为“小教授”,因为他在朋友们的争论中总是占上风。

(二)早期教育维果茨基的早期教育是由家庭教师进行的。

但当时的家庭教师不同于现在的家庭教师。

他的家庭教师对维果茨基进行的是一种苏格拉底式的问话教育,是一种互动式的问话。

这也进一步培养了维果茨基的思维速度。

可见维果茨基的早期教育与学校教育相比是不规范的。

这可能与当时沙俄对犹太人的歧视性限制有关。

(三)学校教育到了快上初中的年龄,维果茨基进入了犹太人开办的体育学校。

这是维果茨基第一次接受正规的教育。

至于他为什么就读于体育学校,可能也是与维果茨基的身份分不开(犹太人)。

(四)大学教育当时沙俄规定犹太人的入学率不能超过3%,可见犹太人接受大学教育的几率很小,但维果茨基是一名优秀的学生,他相信自己,并且报考了莫斯科大学。

但是在考试进行了一半的时候,发生了意外,犹太人的入学程序改为抽签制,这几乎使维果茨基陷入了绝望。

意外之中又发生了意外,有趣的是上帝不忍心就这样埋没掉一位心理学天才,维果茨基抽到了“上上签”。

于是他顺利地进入了莫斯科大学,这一年维果茨基17 岁。

维果茨基相关图片编辑词条专家发言消歧义参与讨论所属分类:心理学家教育理论维果茨基维果茨基(Lev Vygotsky,1896--1934)是前苏联建国时期的卓越的心理学家,他主要研究儿童发展与教育心理,着重探讨思维和语言、儿童学习与发展的关系问题。

由于他在心理学领域做出的重要贡献而被誉为"心理学中的莫扎特",他所创立的文化历史理论不仅对前苏联,而且对西方心理学产生了广泛的影响。

目录•生平•主要著作•维果茨基理论的基本观点•心理学研究的方法论•维果茨基与皮亚杰知识建构观的比较•生平•主要著作•维果茨基理论的基本观点•心理学研究的方法论•维果茨基与皮亚杰知识建构观的比较•社会建构主义•教育上的应用•维果茨基对心理科学的重要贡献•维果茨基心理学理论的主要局限•维果茨基对西方发展与教育心理学的影响述评•相关词条•参考资料[显示全部]维果茨基-生平维果茨基维果茨基,列夫·谢苗诺维奇(1896~1934)前苏联心理学家。

与皮亚杰是同时期的人物。

但不同于皮亚杰认知发展泛宇宙统一的观点,维考斯基的理论强调文化、社会对儿童认知发展的影响。

但由于其理论中有浓厚的西方文化色彩,在1936至1956年间受到苏联政府当局的打压,禁止讨论其理论。

直至60年代,维考斯基的理论才受到美国心理学界的重视。

维果茨基(1896-1934)出生于比罗卢西亚的一个小镇——奥沙,1913年维果茨基完成了大学预科学习,凭借优异的素质赢得了一枚金质奖章,在只有百分之三的犹太学生可以进入莫斯科大学的情况下,虽几经周折最终还是被莫斯科大学录取。

当时维果茨基感兴趣的学科是历史与哲学,但他接受父母的意见选择了医学,一月之后,又转到了法学院。

强烈的求知欲使维果茨基1914年决定同时在莫斯科大学和沙尼亚夫斯基人民大学同时就读。

维果茨基在历史、哲学、心理学等方面打下了了坚实的基础,同时坚持文学研究。

1913-1915年,文学、法学、戏剧代表了维果茨基兴趣的中心,心理学尚没有进入这一中心。

维果茨基(Л.С.Выготский/Lev Vygotsky, 1896—1934)是苏联建国时期卓越的儿童心理学家,他的思想是在20世纪20~30年代形成的,他主要研究儿童发展与教育心理,着重探讨思维和语言、儿童学习与发展的关系问题。

由于他在心理学领域做出的重要贡献而被誉为"心理学中的莫扎特",他所创立的文化历史理论不仅对前苏联,而且对西方心理学产生了广泛的影响。

他企图用马克思主义的基本观点来建立新的心理学和儿童心理学。

他的主要著作有《思想和语言》(1934)和《高级心理机能的发展》(1960),都是在他去世以后刊布的。

维果茨基与皮亚杰是同时期的人物。

但不同于皮亚杰认知发展泛宇宙统一的观点,维果茨基的理论强调文化、社会对儿童认知发展的影响。

但由于其理论中有浓厚的西方文化色彩,在1936至1956年间受到苏联政府当局的打压,禁止讨论其理论。

直至60年代,维果茨基的理论才受到美国心理学界的重视。

维果茨基的观点,尽管在当时曾引起很大争议,但就是在这些观点的影响下,却产生了一批很有影响的儿童心理学家,如艾利康宁(Д.Б.Эльконин)、赞可夫(Л.В.Занков)、查波罗塞兹(А.В.Запоржец)、达维多夫(В.В.Давыдов)等。

维果茨基创立了“文化—历史发展理论”,用于解释人类心理在本质上不同于动物的那些高级的心理机能。

维果茨基根据恩格斯关于劳动在人类适应自然和生产过程中借助工具改造自然的作用的思想,认为由于工具的使用引起人的新的适应方式,即物质生产的间接的方式,而不像动物一样是以身体的直接方式来适应自然。

在人的工具生产中凝结着人类的间接经验,即社会文化知识经验,这就使人类的心理发展基本上不再受生物进化规律所制约,而受社会历史发展规律所制约。

当然,工具本身并不属于心理的领域,也不加入心理的结构,只是由于这种间接的“物质生产的工具”,就导致在人类的心理上出现“精神生产的工具”,这就是人类社会所特有的语言和符号。

维果茨基学派维果茨基的心理学思想维果茨基(Vygotsky)是维果茨基学派的创立者、组织者、领导者,以其独特的人格魅力和才华将一批优秀的学者团结在自己周围,形成了著名的文化历史学派,在批判性分析传统心理学理论的基础上提出了一系列创新性观点与学说。

至今,西方出现了“维果茨基热”,维果茨基的思想进入了当代心理学的话语中心一、维果茨基的生平维果茨基(Vygotsky,1896-1934) ,被誉为“心理学的莫扎特”,是维果茨基学派的创立者、组织者、领导者,形成了著名的文化历史学派。

被选为20世纪世界范围内最有影响的100位心理学家之一。

主要代表作:《思维和语言》1934《高级心理机能的发展历史》1931《儿童发展中的工具和符号》1960《心理学危机的历史意义》1927《心理学中的工具性方法》1981《儿童文化发展的问题》1928《缺陷学原理》1983《教育心理学》1926《艺术心理学》1965维果茨基,列夫·谢苗诺维奇(1896~1934)前苏联心理学家。

1896年11月5日出生于白俄罗斯的戈梅利,1934年6月11日患肺病逝世于莫斯科,终年仅38岁。

维果茨基曾先后就读于莫斯科大学法律系和沙尼雅夫斯基大学历史-哲学系。

期间,他广泛涉猎心理学、语言学、哲学、艺术和其他有关社会科学的著述。

1924年,应k.n.科尔尼洛夫之邀,维果茨基赴莫斯科心理研究所,开始其心理学方面的系统研究工作。

从1924~1934年,在这短短的十年时间里,维果茨基与其学生和同事a.r.鲁利亚、a.列昂捷夫一起,在发展心理学、教育心理学和精神病理学等方面开展了一系列调查研究,提出了社会文化历史学说。

该理论认为,在人类历史过程中形成的物质文化和精神文化,对人的心理发展有重要作用。

人的一切高级心理过程,包括言语、思维、逻辑记忆、随意注意等。

都是在活动中发展和借助语言实现的。

语言具有社会历史的根源,它最初在人的共同活动中形成,以后变成个体心理的工具。

维果茨基《思维与语言》

1章:问题与方法

以往的研究中思维与语言的关系有两种,一是同一或联合的关系,即它们是指同一个问题,只是两个名词而已,认为思维是“言语减去声音”;二是分离或隔离的关系,即它们之间没有联系。

为了出来思维与语言的关系,有两种分析的方法,第一是把复杂的心理整体分解为许多种元素,各种元素不具备整体的特性,如把水分解为氢和氧。

第二是“单位分析法”,如把水分解我分子,不失去水的特性,把语言分解为词义。

“由于词义即是思维又是语言,我们在其中发现了我们正在寻找的言语思维单位”。

语言不是只有其声,还包含情感方面的意义,一个词具有概括的功能,只有理解了词的意义才能说掌握住这个词,简单的一个发音太简单了(对教学具有启示意义)。

言语的一个重要功能是交际和社交,它具有社会性。

第二章“皮亚杰关于儿童语言和思维的理论”

维果茨基认为,皮亚杰证明了儿童与成人之间的差异在质而非在量的方面,儿童不是小大人。

同时他认为皮亚杰的不足是受到“二元性”的影响,存在危机,“所谓的危机来自科学的事实材料与其方法论和理论前提之间的尖锐矛盾,这种矛盾一直是唯物主义世界观和唯心主义世界观之间的争论课题。

”(第10页)皮亚杰只阐释了科学的事实,有意回避哲学的问题(而维果茨基也认为他这种有意回避的态度,也是一种哲学方法)。

哲学理论对实践具有指导作用,回避这个问题容易形成理论与实践的脱节,而维果茨基是唯物主义者。

维果茨基详细介绍了皮亚杰的“自我中心主义”的观点,皮亚杰“把一切逻辑特征联系起来的纽带是儿童思维的自我中心主义。

”(第12页)自我中心主义介于“我向思考”和“定向思考”(围绕着一定的目标)“我向思考被看作是思维的原始的、最早的形式;逻辑出现得相对晚一些;而自我中心主义是介于它们两者之间的发生环节。

”学前儿童自我中心主义较为突出,特别是在遇到困难时,常会自言自语地说话以帮助自己找到解决问题的方法,困难越大情况越是突出,这种阻碍可以让儿童知觉到所进行的活动,而到7、8岁后自我中心语言就消退了。

但维果茨基认为,实则是原先大声的自我言语内化,变成了沉默的内部语言,即学会了思考,而不用发出声音。

即使成人有时候也会存在自我中心的语言。

我们常会发现小学阶段的儿童做题时会发出声音,这才是问题的根源,但常常会干扰其他人的学习,一味地禁止不是好办法,保持正确的心态,需要引导他们内化自己的自我中心语言。

思维与语言

5章“概念形成的实验研究”

概念形成传统有两种方法:第一是“定义法”;第二是由研究抽象概念的方法组成。

定义法注重概念形成后的结果,把注意力集中在词语方面,即纯语言方面,没有把概念形成的心理过程阐述清楚。

第二种方法个人感觉似归纳的方法,找出概念的外延、特征。

这两种方法都把词语和具体物体分离。

概念形成属于人类心理的高级形式,需要借助工具的参与。

符号就是概念形成的工具,其中词是符号的一个重要组成部分,在后来起到象征作用(象征或代替它所指示的事、物)。

概念的形成始于儿童期,成熟于青春期。

也即是说概念不是一次就能让儿童理解全部内容,需要随着年龄的增长不断完善的过程。

另外,“如果环境下不向青少年提出任何任务,也不向青少年提出新的要求,而且不为青少年提供一系列新的目标来激发他们的智力,那么,他们的思维便不会达到最高阶段,或者即使达到也会大大地推迟。

”(第65页)即是说社会要为儿童、青年提供学习的机会、环境,他们的思维水平才能达到更高的阶段。