(教科版)六年级语文下册 《最后的时刻》江姐介绍

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

5最后的时刻教材简析《最后的时刻》是一篇记叙文。

课文生动地描写了革命烈士江姐在生命的最后时刻,梳妆打扮,与牢房的同志们告别,像赴隆重的典礼似的迎接最后的战斗的悲壮的情景,成功地塑造出一个生活严谨、对革命无比忠贞、视死如归的女共产党员的光辉形象。

学习本文,要深切体会“最后的时刻”的含义。

设计理念整篇文章语言朴实,注重细节描写。

教学时通过多层次的朗读,体会课文运用细节描写表现人物特点的写法,感受语言的丰富内涵。

通过深入领会课文内容,感悟江姐面对牺牲大义凛然、从容不迫的革命精神,培养学生对革命英雄的崇敬爱戴之情。

教学目标1.正确、流利、有感情地朗读课文。

2.指导学生抓住文中描写人物神情、行动、语言的语句或段落,了解人物内心世界,体会革命者的高尚品质,培养学生对革命英雄的崇敬爱戴之情。

3.认识“滓、纲”2个生字,会写“渣、滓、拟、纲”等10个生字。

教学重、难点1.通过反复朗读课文,体会革命者大义凛然、视死如归的精神风貌。

2.学习课文细节描写的表现手法。

教学准备多媒体课件。

教学时间2课时。

教学过程第1课时一、导入新课,认识江姐1.结合单元训练重点,激情导入。

本单元以“高山仰止”为主题,编排了《最后的时刻》和《颁奖词三则》两篇主体课文,目的是希望同学们通过学习课文,了解英雄人物事迹,感受他们崇?2.借助资料,了解时代背景及革命烈士江姐。

让学生结合自己课前搜集的资料,介绍江姐。

教师可以做适当的补充。

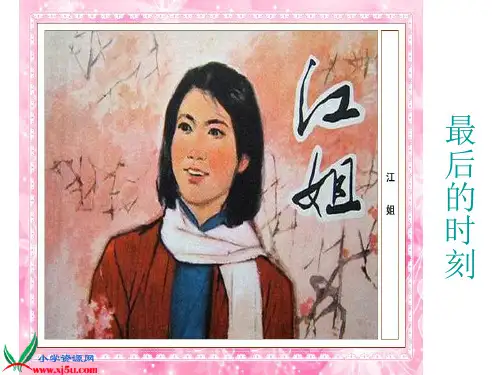

江姐:江竹筠,原名江竹君,曾用名江志炜,人们习惯称她江姐,以表敬爱之情。

1946年至1948年,在重庆做地下党工作。

1948年6月14日,由于叛徒的出卖,江姐不幸被捕,被关押在重庆渣滓洞集中营。

受尽了国民党军统特务的各种酷刑,老虎凳、吊索、带刺的钢鞭、撬杠、电刑,甚至竹签钉进十指……特务妄想从这个年轻的女共产党员身上打开缺口,以破获重庆地下党组织。

面对敌人的严刑拷打,江姐始终坚贞不屈,“你们可以打断我的手,杀我的头,要组织是没有的。

小学六年级语文教案——《江姐》课文说明:这是一篇记叙文。

记叙了江竹筠同志不顾个人安危坚持为党工作以及向对敌人的严刑审讯,坚贞不屈的英雄事迹,歌颂了英勇无畏的斗争意志和宁死不屈的高尚品质。

教学目标:1、分析人物言行、心理,体会思想感情。

2、积累描写人物语言、神态、动作和心理活动的句子。

3、学习革命先辈对党、对革命事业无限忠诚和坚贞不屈的高尚品质。

4、有感情地朗读课义。

教学重点:分析人物言行、心理。

教学难点:体会作者所表达的思想感情。

教学过程:1、导入新课:今年全国上下人民共庆中华人民共和国诞生50周年,然而新中国的成立是无数革命烈士用鲜血和生命换来的。

今天我们学习《江姐》一课,将了解革命烈在狱中,在敌人的严刑拷打面前坚贞不屈的英雄事迹。

让我们怀着对先烈们无限崇敬的心情,认真学习这一课。

2、入学习第一段自由读。

思考:第一段有2个问句,各是什么问句它的作用是什么明确:一个反问句,肯定、说明人家都认识江姐。

一个设问句,有意先提出问题,设置悬念。

3、学习第二段(1)小声读,讲解插叙在文中的作用明确:为下面的情节作了铺垫,对江英雄姐形象的刻画很有帮助。

(2)抓住阅读思考2(1)(2)题学生议论,这些句子表现了让姐怎样的高尚品质明确:抓住重点词语,结合江姐们心理、神态、动作、语言谈,体会所表达的思想感情。

4、小学习第三段(1)默读课文思考:一个多月来敌人对江姐严刑审讯,重点写了施用了哪个毒刑,把敌人残暴凶恶的词语找出来,江姐是如何宁死不屈的词语找出来,表现了江姐怎样的高尚品质动笔画一画。

明确:重点写了敌人施用钉竹签这个毒刑。

表现江姐宁死不屈的词语,按语言、神态、动作分类找。

(2〕指导朗读5、学习第四段小声读课文思考:同志们赞颂江姐,江姐是怎样说的,从这些话语看出江姐什么品质明确:围绕阅读思考2(3)题议论。

6、板书9.江姐面对亲人被杀害在敌人严刑拷打面前凶狠残暴的敌人强压住一个多月一个多月没有中断默默地倔强的呵斥的声音疯狂地吼叫微微抖动紧紧咬着牙绝望地嘶叫平静地嘴后咬破竹签钉进指头里没有一声呻吟令人心悸的泼凉水声。

《最后的时刻》读后感

暑假里我重新阅读了《最后的时刻》这篇课文,沉痛的内容让我的心情久久不能平静。

《最后的时刻》主要讲了我们党的干部江姐在面对邪恶的反对派时,大义凛然,镇定自若,好像平常一样,从容地梳理头发,披上干干净净的旗袍,擦干净了皮鞋上的泥垢,并在可以叫做人间炼狱的监狱走廊里和每一间牢房里的人握手,她那共产党人大无畏的英雄气概和英勇就义的舍生忘死精神不仅震撼了当时许许多多深陷牢笼的战士,也深深震撼了我。

江姐,多么温柔可亲的称呼:坚强无畏的革命战士,也是我们身边最亲密的姐姐,这样温柔的大姐,面对敌人时,能够不屈服地发出:“竹签子是竹子做的,而共产党员的意志是钢做的。

”江姐,现在成了一个响当当的中国人无畏意志的代表。

我怀着敬仰的心情读完这篇课文,深刻明白了能够支撑我们在浩劫中为了自由视死如归舍生忘死的,就是无数像江姐这样的战士,用精神和信仰铸造成了永不垮的钢铁长城。

无数革命烈士用滚烫的鲜血,用年轻的生命换来我们新生代能够平安地生在新社会,幸福地长在红旗下,我们作为继承了革命战士精神的青少年,要学习江姐的精神,面对学习上的困难,生活中的挫折,不能退缩,要勇往直前,勇攀高峰!。

5 最后的时刻教材说明〔解题〕“最后的时刻”有多重含义,本义指这一刻在其他时间之后。

本文使用曲笔的方法,用“最后的时刻”代替“临死前”或“牺牲前”的说法,体现作者对江姐的敬重和爱戴。

本文节选自罗广斌、杨益言合著的长篇小说《红岩》。

《红岩》,1961年出版。

小说以人民解放战争向全国大进军为背景,着重描写了重庆中美合作所集中营的敌我斗争,并同重庆城内的地下斗争、学生运动以及农村根据地的武装斗争相呼应。

小说展现出敌人垂死前的极端凶残和外强中干的虚弱本质,歌颂了在黎明前坚持斗争的革命者大智大勇、威武不屈、忠贞不渝、视死如归的高尚品德与革命精神,塑造了在特殊条件下坚持斗争的英雄群体。

小说以磅礴的气势,悲壮的色彩,朴素真挚而又不乏哲理和诗情的语言,特别是共产主义的思想光辉,激励和教育着广大读者,在当代文学史上占有突出的地位,被誉为“黎明时刻的一首悲壮的史诗”,“一部震撼人心的共产主义教科书”。

罗广斌,1924年生,四川成都人。

1948年加入共产党,从事学运工作,并利用家庭关系进行统战和策反工作。

1948年9月在成都被捕,先后囚于渣滓洞、白公馆监狱。

1949年大屠杀前,策反看守杨钦典,和难友集体越狱成功。

解放后,任共青团重庆市委常委、市统战部部长、市文联作协会员。

1967年“文革”中,被诬为叛徒,迫害致死。

杨益言,1925年生,江苏武进县人,1940年在同济大学读书,后因在上海参加学生运动被开除。

1948年被捕,囚于渣滓洞,重庆解放前夕被营救出狱。

解放后,在重庆市委工作。

〔结构分析〕本文生动地描写了江姐牺牲前的悲壮情景,成功地塑造出一个生活严谨、对革命事业无比坚贞、视死如归的女共产党员的光辉形象。

本文共17个自然段,依场所变换可分为三部分:第一部分(第1自然段),写敌人去狱中提押江姐。

第二部分(第2~16自然段),写江姐在狱中处理就义前的事情。

依次写了江姐巧妙处理党的文件,认真整理自己的着装,与战友深情地话别三件事。

江竹筠(1920-1949),曾用名江志炜,四川人,1920年8月20日出生于四川省自贡市大安区大山铺镇江家湾。

1939年加入中国共产党,1945年与彭咏梧结婚,婚后负责中共重庆市委地下刊物《挺进报》的组织发行工作。

1948年,彭咏梧在中共川东临时委员会委员兼下川东地委副书记任上战死,江竹筠接任其工作。

1948年6月14日,江竹筠在万县被捕,被关押于重庆军统渣滓洞监狱,受尽酷刑仍坚不吐实,1949年11月14日被敌人杀害并毁尸灭迹。

江姐是对她的爱称,另有同名歌剧、评剧、越剧以及电视连续剧等。

5.最后的时刻宏伟乡核心小学范兴库教材简析《最后的时刻》是一篇记叙文。

课文生动地描写了革命烈士江姐在生命的最后时刻,梳妆打扮,与牢房的同志们告别,像赴隆重的典礼似的迎接最后的战斗的悲壮的情景,成功地塑造出一个生活严谨、对革命无比忠贞、视死如归的女共产党员的光辉形象。

学习本文,要深切体会“最后的时刻”的含义。

设计理念整篇文章语言朴实,注重细节描写。

教学时通过多层次的朗读,体会课文运用细节描写表现人物特点的写法,感受语言的丰富内涵。

通过深入领会课文内容,感悟江姐面对牺牲大义凛然、从容不迫的革命精神,培养学生对革命英雄的崇敬爱戴之情。

教学目标1.正确、流利、有感情地朗读课文。

2.指导学生抓住文中描写人物神情、行动、语言的语句或段落,了解人物内心世界,体会革命者的高尚品质,培养学生对革命英雄的崇敬爱戴之情。

3.认识“滓、纲”2个生字,会写“渣、滓、拟、纲”等10个生字。

教学重、难点1.通过反复朗读课文,体会革命者大义凛然、视死如归的精神风貌。

2.学习课文细节描写的表现手法。

教学准备多媒体课件。

教学时间2课时。

教学过程第1课时一、导入新课,认识江姐1.激情导入。

在我们中国人的心中,江姐是革命意志坚强的代表,她的一句的名言曾激动了无数人的心——竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢的。

今天,我们继续学习课文《最后的时刻》。

(板书课题)2.借助资料,了解时代背景及革命烈士江姐。

让学生结合自己课前搜集的资料,介绍江姐。

二、初读课文,整体感知1.自由读课文,把课文读通读顺。

2.再读课文,理清脉络。

(1)请同学们默读课文,想一想:课文的主要内容是什么。

读文后,学生汇报,教师相机引导,总结归纳。

(2)默读课文,画出使自己感动的语句,并在书上适当批注。

同时想一想,在生命的最后时刻,江姐都做了哪些事情?读文后,学生交流。

(3)读完课文,谈谈江姐给你留下怎样的印象?3.回读课题,理解含义。

结合读文,再来看看课题,说说你是怎样理解“最后的时刻”的?三、质疑导学、深入重点学生质疑,教师归纳。

《最后的时刻》教学设计(详细解读)教材简析课文生动地描述了江姐捐躯前的悲壮情景,成功地塑造出一个生活严谨、对革命事业非常忠诚、机敏熟练、顽强不屈、视死如归的女共产党员的辉煌形象。

教学目标一、朗诵课文,感受江姐从容镇定、机敏熟练、生活严谨、视死如归、顽强不屈的精神风貌。

二、培育学生对革命英雄的崇拜爱戴之情,从而珍爱今天的幸福生活。

3、领会用细节表现人物特点的写作方式。

教学重、难点一、朗诵课文,感受江姐高贵的品质。

二、学习作者用细节表现人物特点的写作方式。

教学进程一、激情导入在咱们中国人的心中,江姐是革命意志顽强的代表,她的一句的名言曾兴奋了无数人的心——竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁铸成的。

今天,咱们继续学习课文《最后的时刻》。

(板书课题)二、初读课文你能告知老师江姐在生命的最后时刻都做了哪些情形?一、处置文件。

二、整理着装。

3、深情辞别。

三、学习第一件事——处置文件过渡:江姐长期从事革命斗争,在生命的最后时刻,她巧妙地处置了党的文件。

一、朗诵课文一、2 自然段,边读边画出江姐处置文件时神态描述、动作描述的句子。

二、生交流。

3、自由读一读画出的句子,用心体会自己的感受。

4、生交流说出江姐的从容镇定、机敏熟练。

五、带着体会朗诵,读中指导。

六、带着自己的体会,自由读一读画出的句子。

四、学习第二件事——整理着装过渡:面对生命的最后时刻,江姐认真地整理着自己的着装。

一、默读课文3——5自然段,画出整理着装的句子。

二、指名读画出的句子。

(第5自然段)3、想一想这段话在刻画人物时采纳了什么样的描述方式?4、生回答,并读出外貌描述、动作描述的句子。

五、请同窗们快速找出江姐整理着装的动词来。

六、把动词放入课文中,认真读一读,从中看到一名什么样的江姐?7、生交流自己的感受,说出江姐的生活严谨、临危不惧、视死如归的品质,同时带着感悟去读这段话。

八、学贵质疑,请你认真体味这段话,看你还有什么疑问?(现在的江姐面临的是法场,而那个地址什么缘故说“像要去参加什么隆重的典礼似的”?)九、让学生交流提出的问题。

江竹筠(1920-1949),曾用名江志炜,四川人,1920年8月20日出生于四川省自贡市大安区大山铺镇江家湾。

1939年加入中国共产党,1945年与彭咏梧结婚,婚后负责中共重庆市委地下刊物《挺进报》的组织发行工作。

1948年,彭咏梧在中共川东临时委员会委员兼下川东地委副书记任上战死,江竹筠接任其工作。

1948年6月14日,江竹筠在万县被捕,被关押于重庆军统渣滓洞监狱,受尽酷刑仍坚不吐实,1949年11月14日被敌人杀害并毁尸灭迹。

江姐是对她的爱称,另有同名歌剧、评剧、越剧以及电视连续剧等。