大洋环流形成

- 格式:docx

- 大小:14.38 KB

- 文档页数:3

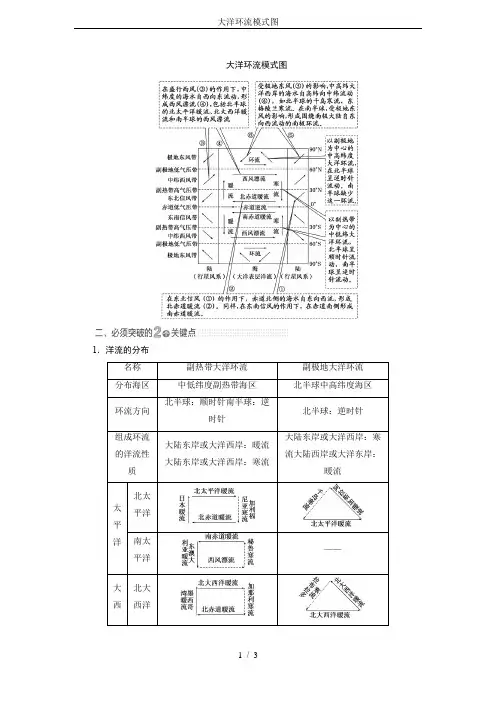

大洋环流模式图1.洋流的分布2.北印度洋海区冬、夏季环流系统在北印度洋海区,由于受季风影响,洋流流向具有明显的季节变化。

(1)冬季,盛行东北风,季风洋流向西流,环流系统由季风洋流、索马里暖流和赤道逆流组成,呈逆时针方向流动。

(见下图甲)(2)夏季,盛行西南风,季风洋流向东流,此时索马里暖流和赤道逆流消失,索马里沿岸受上升流的影响,形成与冬季流向相反的索马里寒流,整个环流系统由季风洋流、索马里寒流和南赤道暖流组成,呈顺时针方向流动。

(见图乙)洋流的判定方法1.判定洋流所处的半球(1)依据等温线的数值变化规律,确定洋流所处的半球。

等温线数值自南向北递减,则位于北半球(图1);反之则位于南半球。

(2)依据纬度和环流方向组合图,确定洋流所处的半球。

如图2是以副极地(纬度60°)为中心逆时针的大洋环流,则该大洋环流位于北半球中高纬度海区;图3是以副热带(纬度30°)为中心顺时针的大洋环流,则该大洋环流位于北半球中低纬度海区;同理,图4大洋环流位于南半球中低纬度海区。

2.判定洋流流向洋流位于海水等温线弯曲度最大处,并与等温线垂直,洋流流向与等温线凸出方向一致(图1中的洋流M和N)。

3.判定洋流性质(1)由水温高处流向水温低处的洋流为暖流(图1中的洋流M);反之则为寒流(图1中的洋流N)。

(2)通过判定洋流所处的半球,在北半球,自南向北的洋流为暖流,反之则为寒流;南半球情况相反。

(3)通过纬线的度数变化规律,由较低纬度流向较高纬度的洋流一般为暖流,反之则为寒流。

4.判定洋流名称(1)利用等温线图或纬度—环流方向组合图,判定洋流名称程序如下:判定洋流所处的南北半球;判定洋流所处的纬度带;判定洋流所在的大洋以及洋流所处大洋环流的位置,最终确定洋流的具体名称。

(2)利用大陆或岛屿同洋流的相对位置判定洋流名称:依据已知的大陆或岛屿形状确定大陆或岛屿的名称;根据大陆或岛屿同洋流的相对位置关系知识,确定洋流名称。

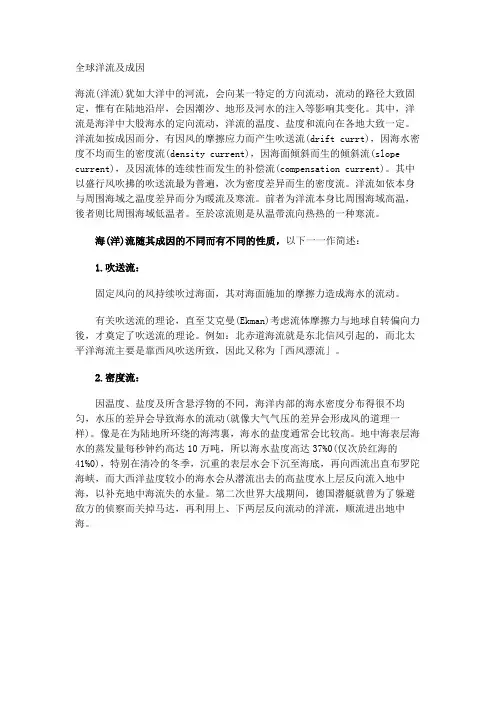

全球洋流及成因海流(洋流)犹如大洋中的河流,会向某一特定的方向流动,流动的路径大致固定,惟有在陆地沿岸,会因潮汐、地形及河水的注入等影响其变化。

其中,洋流是海洋中大股海水的定向流动,洋流的温度、盐度和流向在各地大致一定。

洋流如按成因而分,有因风的摩擦应力而产生吹送流(drift currt),因海水密度不均而生的密度流(density current),因海面倾斜而生的倾斜流(slope current),及因流体的连续性而发生的补偿流(compensation current)。

其中以盛行风吹拂的吹送流最为普遍,次为密度差异而生的密度流。

洋流如依本身与周围海域之温度差异而分为暖流及寒流。

前者为洋流本身比周围海域高温,後者则比周围海域低温者。

至於凉流则是从温带流向热热的一种寒流。

海(洋)流随其成因的不同而有不同的性质,以下一一作简述:1.吹送流:固定风向的风持续吹过海面,其对海面施加的摩擦力造成海水的流动。

有关吹送流的理论,直至艾克曼(Ekman)考虑流体摩擦力与地球自转偏向力後,才奠定了吹送流的理论。

例如:北赤道海流就是东北信风引起的,而北太平洋海流主要是靠西风吹送所致,因此又称为「西风漂流」。

2.密度流:因温度、盐度及所含悬浮物的不同,海洋内部的海水密度分布得很不均匀,水压的差异会导致海水的流动(就像大气气压的差异会形成风的道理一样)。

像是在为陆地所环绕的海湾裏,海水的盐度通常会比较高。

地中海表层海水的蒸发量每秒钟约高达10万吨,所以海水盐度高达37%0(仅次於红海的41%0),特别在清冷的冬季,沉重的表层水会下沉至海底,再向西流出直布罗陀海峡,而大西洋盐度较小的海水会从潜流出去的高盐度水上层反向流入地中海,以补充地中海流失的水量。

第二次世界大战期间,德国潜艇就曾为了躲避敌方的侦察而关掉马达,再利用上、下两层反向流动的洋流,顺流进出地中海。

图片:海洋寒暖流之分布图片:因海盐与密度效应产生的温盐环流与全球盐分传递系统。

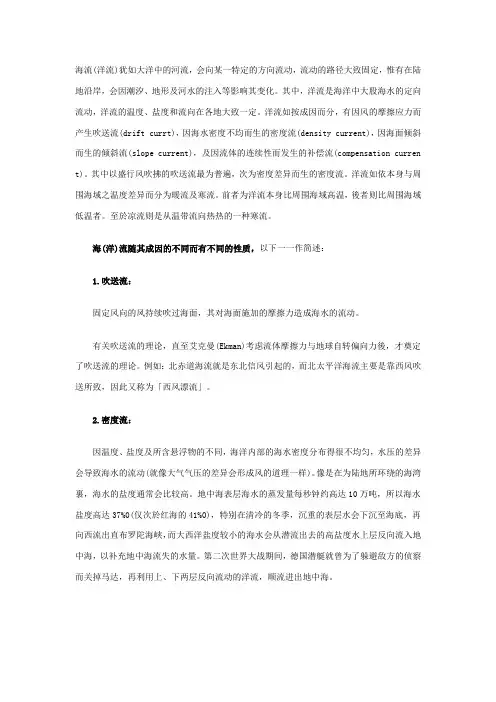

海流(洋流)犹如大洋中的河流,会向某一特定的方向流动,流动的路径大致固定,惟有在陆地沿岸,会因潮汐、地形及河水的注入等影响其变化。

其中,洋流是海洋中大股海水的定向流动,洋流的温度、盐度和流向在各地大致一定。

洋流如按成因而分,有因风的摩擦应力而产生吹送流(drift currt),因海水密度不均而生的密度流(density current),因海面倾斜而生的倾斜流(slope current),及因流体的连续性而发生的补偿流(compensation curren t)。

其中以盛行风吹拂的吹送流最为普遍,次为密度差异而生的密度流。

洋流如依本身与周围海域之温度差异而分为暖流及寒流。

前者为洋流本身比周围海域高温,後者则比周围海域低温者。

至於凉流则是从温带流向热热的一种寒流。

海(洋)流随其成因的不同而有不同的性质,以下一一作简述:1.吹送流:固定风向的风持续吹过海面,其对海面施加的摩擦力造成海水的流动。

有关吹送流的理论,直至艾克曼(Ekman)考虑流体摩擦力与地球自转偏向力後,才奠定了吹送流的理论。

例如:北赤道海流就是东北信风引起的,而北太平洋海流主要是靠西风吹送所致,因此又称为「西风漂流」。

2.密度流:因温度、盐度及所含悬浮物的不同,海洋内部的海水密度分布得很不均匀,水压的差异会导致海水的流动(就像大气气压的差异会形成风的道理一样)。

像是在为陆地所环绕的海湾裏,海水的盐度通常会比较高。

地中海表层海水的蒸发量每秒钟约高达10万吨,所以海水盐度高达37%0(仅次於红海的41%0),特别在清冷的冬季,沉重的表层水会下沉至海底,再向西流出直布罗陀海峡,而大西洋盐度较小的海水会从潜流出去的高盐度水上层反向流入地中海,以补充地中海流失的水量。

第二次世界大战期间,德国潜艇就曾为了躲避敌方的侦察而关掉马达,再利用上、下两层反向流动的洋流,顺流进出地中海。

图片:海洋寒暖流之分布图片:因海盐与密度效应产生的温盐环流与全球盐分传递系统。

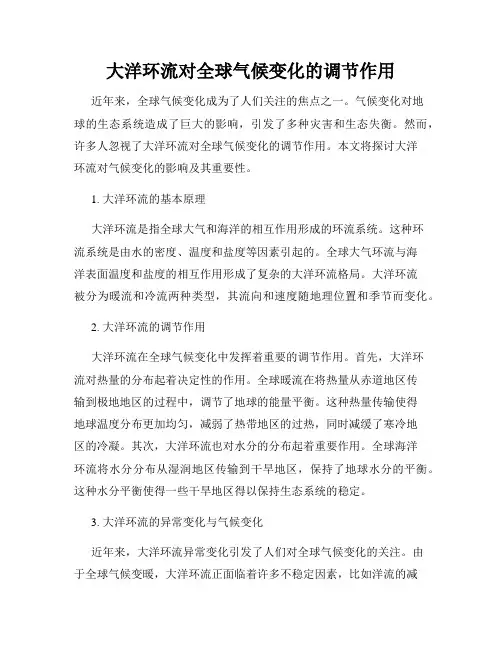

大洋环流对全球气候变化的调节作用近年来,全球气候变化成为了人们关注的焦点之一。

气候变化对地球的生态系统造成了巨大的影响,引发了多种灾害和生态失衡。

然而,许多人忽视了大洋环流对全球气候变化的调节作用。

本文将探讨大洋环流对气候变化的影响及其重要性。

1. 大洋环流的基本原理大洋环流是指全球大气和海洋的相互作用形成的环流系统。

这种环流系统是由水的密度、温度和盐度等因素引起的。

全球大气环流与海洋表面温度和盐度的相互作用形成了复杂的大洋环流格局。

大洋环流被分为暖流和冷流两种类型,其流向和速度随地理位置和季节而变化。

2. 大洋环流的调节作用大洋环流在全球气候变化中发挥着重要的调节作用。

首先,大洋环流对热量的分布起着决定性的作用。

全球暖流在将热量从赤道地区传输到极地地区的过程中,调节了地球的能量平衡。

这种热量传输使得地球温度分布更加均匀,减弱了热带地区的过热,同时减缓了寒冷地区的冷凝。

其次,大洋环流也对水分的分布起着重要作用。

全球海洋环流将水分分布从湿润地区传输到干旱地区,保持了地球水分的平衡。

这种水分平衡使得一些干旱地区得以保持生态系统的稳定。

3. 大洋环流的异常变化与气候变化近年来,大洋环流异常变化引发了人们对全球气候变化的关注。

由于全球气候变暖,大洋环流正面临着许多不稳定因素,比如洋流的减弱和路径改变。

这些变化对全球气候产生了重要影响。

例如,北大西洋洋流的减弱会导致欧洲地区的气温下降,影响到海洋生态系统和渔业资源的分布。

此外,太平洋的厄尔尼诺现象、拉尼娜现象等也对全球气候产生了显著的影响。

4. 保护大洋环流的重要性保护大洋环流对全球气候变化的调节作用具有重要的意义。

首先,保护大洋环流可以减缓气候变暖的速度。

通过减少温室气体的排放、控制海洋污染和降低过度捕捞等措施可以保护大洋环流的稳定。

其次,保护大洋环流可以维护全球生态系统的平衡。

大洋环流对生物多样性的维持起着重要作用,保护海洋生态系统可以减少灾害的发生,维护人类的生活和健康。

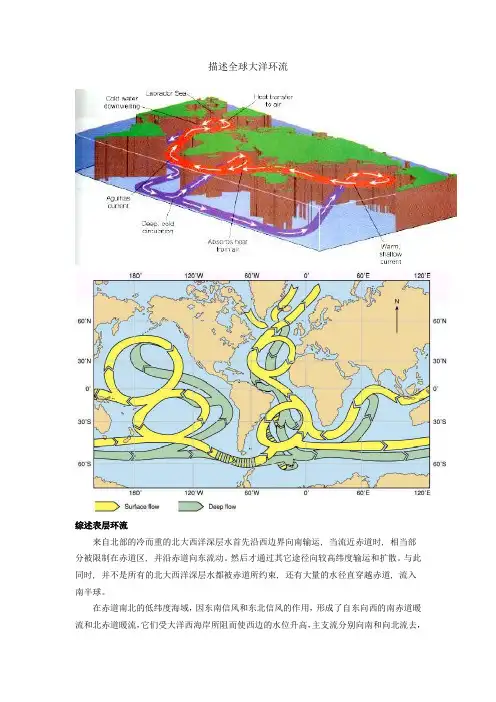

描述全球大洋环流综述表层环流来自北部的冷而重的北大西洋深层水首先沿西边界向南输运, 当流近赤道时, 相当部分被限制在赤道区, 并沿赤道向东流动。

然后才通过其它途径向较高纬度输运和扩散。

与此同时, 并不是所有的北大西洋深层水都被赤道所约束, 还有大量的水径直穿越赤道, 流入南半球。

在赤道南北的低纬度海域,因东南信风和东北信风的作用,形成了自东向西的南赤道暖流和北赤道暖流,它们受大洋西海岸所阻而使西边的水位升高,主支流分别向南和向北流去,同时,各自有一小股支流分别向北和向南流动,于赤道附近汇合,使水位抬升,因而形成了自西向东的赤道逆流。

在北半球中纬度海区里,向北的主支流即日本暖流和墨西哥湾暖流被海上盛行的西风驱赶而转为向东流动,形成北太平洋暖流和北大西洋暖流,都受海洋东岸阻挡而分成向南和向北的两个支流,北太平洋暖流向南形成加利福尼亚寒流,与北赤道暖流形成环流,向北形成阿拉斯加暖流,与从北冰洋向南的千岛寒流形成环流;北大西洋暖流向南形成加那利寒流,与北赤道暖流形成环流,向北一直与从北冰洋向南的拉布拉多寒流形成环流。

在南半球中纬度海区,向南的主支流东澳大利亚暖流和巴西暖流受盛行西风驱赶,变成自西向东流动,形成西风漂流,因无海岸阻挡而形成绕地球流动的南极环流。

印度洋比较特殊,在赤道以南,南赤道暖流受大陆阻挡向南形成莫桑比克暖流和厄加勒斯暖流,西风漂流受大陆阻挡,向北形成西澳大利亚寒流,形成逆时针的环流。

由于季节不同,印度洋北部的海流方向,随着季风改变,夏季是自东向西流,在孟加拉湾和阿拉伯海形成两个顺时针的小环流;冬季则相反,海流由西向东流。

综述深层环流全球温度环流在北大西洋地区由于又冷又咸,密度变大,而表层洋流都在格陵兰南部汇集,海水下沉至深海,并向南大西洋流动,直至南极地区,此地由于温度较低,导致海水密度变大,下沉至深海,然后分别向北、东扩展,一部分水流在非洲好望角附近流入印度洋,一部分一直向东绕过澳大利亚、新西兰进入太平洋,并且补偿上升,形成较暖的洋流,然后在表层形成环流后再次流入印度洋,最后进入南大西洋,向北进入北大西洋。

地理备考:全球洋流的分布与成因海流(洋流)犹如大洋中的河流,会向某一特定的方向流动,流动的路径大致固定,惟有在陆地沿岸,会因潮汐、地形及河水的注入等影响其变化。

其中,洋流是海洋中大股海水的定向流动,洋流的温度、盐度和流向在各地大致一定。

洋流如按成因而分,有因风的摩擦应力而产生吹送流(drift currt),因海水密度不均而生的密度流(density current),因海面倾斜而生的倾斜流(slope current),及因流体的连续性而发生的补偿流(compensation current)。

其中以盛行风吹拂的吹送流最为普遍,次为密度差异而生的密度流。

洋流如依本身与周围海域之温度差异而分为暖流及寒流。

前者为洋流本身比周围海域高温,後者则比周围海域低温者。

至於凉流则是从温带流向热热的一种寒流。

海(洋)流随其成因的不同而有不同的性质,以下一一作简述:1.吹送流:固定风向的风持续吹过海面,其对海面施加的摩擦力造成海水的流动。

有关吹送流的理论,直至艾克曼(ekman)考虑流体摩擦力与地球自转偏向力後,才奠定了吹送流的理论。

例如:北赤道海流就是东北信风引起的,而北太平洋海流主要是靠西风吹送所致,因此又称为「西风漂流」。

2.密度流:因温度、盐度及所含悬浮物的不同,海洋内部的海水密度分布得很不均匀,水压的差异会导致海水的流动(就像大气气压的差异会形成风的道理一样)。

像是在为陆地所环绕的海湾裏,海水的盐度通常会比较高。

地中海表层海水的蒸发量每秒钟约高达10万吨,所以海水盐度高达37%0(仅次於红海的41%0),特别在清冷的冬季,沉重的表层水会下沉至海底,再向西流出直布罗陀海峡,而大西洋盐度较小的海水会从潜流出去的高盐度水上层反向流入地中海,以补充地中海流失的水量。

第二次世界大战期间,德国潜艇就曾为了躲避敌方的侦察而关掉马达,再利用上、下两层反向流动的洋流,顺流进出地中海。

图片:海洋寒暖流之分布图片:因海盐与密度效应产生的温盐环流与全球盐分传递系统。

第二节洋流课程标准运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律,并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。

学习目标1.运用世界洋流分布图,描述世界洋流的主要分布特点,归纳世界洋流的分布规律。

2.举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。

一、世界表层洋流的分布规律1.形成:盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,且使上层海水带动下层海水流动,在海洋表层形成规模很大的洋流。

2.分布规律(1)中低纬度海区的大洋环流①北半球呈顺时针方向流动。

②南半球呈逆时针方向流动。

(2)北半球中高纬海区的大洋环流:呈逆时针方向流动。

(3)南半球的西风漂流:南极大陆外围。

(4)北印度洋海区的季风环流①冬季呈逆时针方向旋转。

②夏季呈顺时针方向旋转。

3.分类(按性质)(1)暖流:从水温高的海区流向水温低的海区。

(2)寒流:从水温低的海区流向水温高的海区。

判断1.南北回归线附近的大洋西岸都是暖流。

( √ )2.南半球的中高纬度形成的是环绕全球的西风漂流。

( √ )3.极地东风带不能形成洋流。

( × )4.7月份北印度洋海区的洋流呈顺时针方向流动。

( √ )二、洋流对自然环境的影响1.对气候(1)全球环流①从低纬度地区向高纬度地区传输热量。

②从高纬度地区向低纬度地区输送海冰和冷水。

(2)大陆沿岸①暖流:增温增湿。

②寒流:降温减湿。

2.对海洋生物(1)寒暖流交汇处:海水扰动强烈,海底营养物质上涌,浮游生物繁盛,鱼类聚集,形成大渔场。

(2)秘鲁沿海:东南信风吹拂,表层海水偏离海岸,深部冷水带着海底营养物质上涌,形成渔场。

思考洋流除对气候和海洋生物的影响外,还会对人类产生什么影响?答案还会对海洋运输、海洋污染等产生影响。

探究点一世界表层洋流的分布美国宇航局使用一种新工具,借助高分辨率的全球海洋模拟来了解洋流数据,通过高对比度颜色变化显示洋流的温度、表面风应力、密度和流速等特性,以期揭示洋流形成与分布的更多奥秘。

读“世界表层洋流的分布图(北半球冬季)”,思考以下问题。

温带海洋性气候的分布规律如何理解温带海洋性气候的分布规律海洋性气候,是由近海或大洋环流形成的温和、湿润气候,是比较稳定的气候类型。

其特征是有利的气候条件使在某一区域气温和降水变化不大,没有明显的季节性变化;冬季温度偏高,夏季温度偏低。

海洋性气候温带,海洋性气候温带是指离大陆较远,受暖流控制的区域,气候特点是冬季温度低,夏季温度高,降水量丰富,大气湿度高。

该气候季节性明显,冬天比夏天凉爽,但冬季气温仍在0℃以上,夏季温度偏高,平均气温在18-22°C之间。

海洋性气候温带规律,海洋性气候温带规律是指地球上沿着大西洋和太平洋海岸线,由于有近似面平行的海洋流动,出现明显的四季变化,温度也越往北南两端越低,而同纬度上变化相对较小,因此形成了温带地区明显的温度规律。

温带海洋性气候的分布规律,温带海洋性气候是一种具有较长的暖季和较低降雨量的季节性气候。

它通常包括温带海岸湿润的气候,以及暖湿的海洋性气候。

温带海洋性气候的分布主要受太平洋气候系统和大西洋气候系统的影响。

太平洋气候系统影响的地区在阿拉斯加至非洲的西部,包括整个南美洲的西海岸以及日本,韩国,中国西部和印度尼西亚的东部地区。

大西洋气候系统影响的地区主要在欧洲北部,北美洲南部和非洲西部。

温带海洋性气候主要特征是降雨量较少,气温较高,多雾、阴天和风性变化等。

其气温受太平洋亚热带气流和太平洋暖汽暴的影响最为明显,当暖汽暴加强并向内陆推进时,气温将上升,致使温带海洋性气候的变化比其他季节性气候更为明显。

此外,这种气候也会受到低压系统的影响,相对湿润的气温会使本已宜人的温带海洋性气候更加湿润。

为什么需要温带海洋性气候的分布规律1.温带海洋性气候的分布规律有助于我们理解全球气候变化的趋势。

2.温带海洋性气候的分布规律可以有效辅助农业种植布局计划,促进农业可持续发展。

3.温带海洋性气候的分布规律也有助于识别地理位置影响一定区域气候特征,为预测极端天气提供有力支撑。

高二地理洋流的形成知识点地理洋流是指海洋中大规模水流的大致方向和走势。

它们对地球气候、海洋环境等方面具有至关重要的影响。

地理洋流的形成与多个因素密切相关,下面将介绍一些地理洋流形成的知识点。

一、风力的影响风是地理洋流形成的主要驱动力之一。

气候带的划分、风向的影响以及地球自转等因素都会影响风力的产生和方向。

不同风带的吹向不同的方向,这些风在海洋上会形成一系列的海洋风系统,进而导致地理洋流的形成与分布。

二、地球自转的影响地球的自转也对地理洋流的形成起到一定的影响。

地球自转会导致科氏力效应(Coriolis effect),使得北半球的洋流偏向右转,而南半球的洋流则偏向左转。

这种影响使得地理洋流在两个半球形成相对稳定的环流系统。

三、海洋水温的影响海洋水温的差异是形成地理洋流的重要因素之一。

热带地区水温较高,水体热胀冷缩程度较大,相对容易形成暖流。

而高纬度地区水温较低,水体收缩程度较大,相对容易形成寒流。

这些差异在海洋表面形成了一种温度梯度,使得水体产生一定的运动,促进地理洋流的形成。

四、陆地阻挡的影响陆地的存在也对地理洋流的形成起到一定的影响。

陆地可以阻碍洋流的自由运动,使得洋流在陆地周围产生回流、环流等运动形式。

例如,北大西洋洋流在东北美洲和西北欧之间受到格陵兰岛的阻断,从而形成了独特的环流系统,对气候有着重要的影响。

五、大洋盆地形状的影响大洋盆地形状也对地理洋流的形成起到一定的制约作用。

一般来说,大洋盆地较窄的地区,洋流相对较强,流速较快;而大洋盆地较宽的地区,洋流相对较弱,流速较慢。

这种局部形态对地理洋流的分布与走势产生了重要的影响。

总结起来,地理洋流的形成与多种因素密切相关。

风力、地球自转、海洋水温、陆地阻挡以及大洋盆地形状等方面的差异都会对地理洋流的形成和分布产生影响。

深入理解这些知识点,有助于我们更好地理解地球的自然环境,进而为环境保护和气候变化研究提供参考。

洋流的形成原因引起洋流运动的因素主要动力是风,也可以是热盐效应造成的海水密度分布的不均匀性,而对于洋流的形成你想知道吗?以下是店铺为大家整理洋流是怎么形成的答案,希望对你有帮助!洋流的形成洋流按成因分为风海流、密度流和补偿流。

风海流(吹送流)亦称吹送流,漂流:在风力作用下形成的。

盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流,叫做风海流。

世界大洋表层的海洋系统,按其成因来说,大多属于风海流。

大气运动是海洋水体运动的主要动力。

陆地形状和地转偏向力也会对洋流方向产生一定影响。

大洋中深度小于二三百米的表层为风漂流层,行星风系作用在海面的风应力和水平湍流应力的合力,与地转偏向力平衡后,便生成风漂流。

行星风系风力的大小和方向,都随纬度变化,导致海面海水的辐合和辐散。

一方面,它使海水密度重新分布而出现水平压强梯度力,当它和地转偏向力平衡时,在相当厚的水平层中形成水平方向的地转流;另一方面,在赤道地区的风漂流层底部,海水从次表层水中向上流动,或下降而流入次表层水中,形成了赤道地区的升降流。

大洋表层生成的风漂流,构成大洋表层的风生环流。

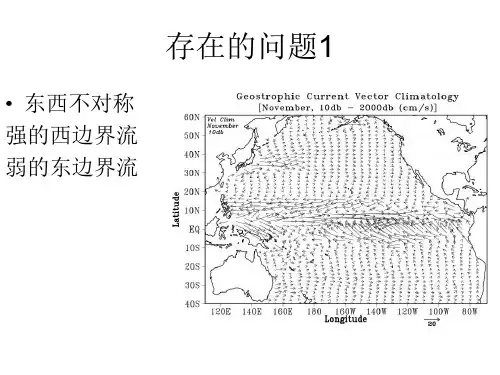

其中,位于低纬度和中纬度处的北赤道流和南赤道流,在大洋的西边界处受海岸的阻挡,其主流便分别转而向北和向南流动,由于科里奥利参量随纬度的变化(β-效应)和水平湍流摩擦力的作用,形成流辐变窄、流速加大的大洋西向强化流。

每年由赤道地区传输到地球的高纬地带的热量中,有一半是大洋西边界西向强化流传输的。

进入大洋上层的热盐环流,在北半球由于和大洋西向强化流的方向相同,使流速增大;但在南半球则因方向相反,流速减缓,故大洋环流西向强化现象不太显著。

大洋表层风生环流在南半球的中纬度和高纬度地带,由于没有大陆海岸阻挡,形成了一支环绕南极大陆连续流动的南极绕极流。

密度流在密度差异作用下引起。

不同海域海水温度和盐度的不同会使海水密度产生差异,从而引起海水水位的差异,在海水密度不同的两个海域之间便产生了海面的倾斜,造成海水的流动,这样形成的洋流称为密度流。

大洋环流形成

大洋中的海水从来都不是静止不动的。

它像陆地上的河流那样,长年累月沿着比较固定的路线流动着,这就是"海流"。

不过,河流两岸是陆地,而海流两岸仍是海水。

在一般情况下,用肉眼是很难看出来的。

世界上最大的海流,有几百公里宽、上千公里长、数百米深。

大洋中的海流规模非常大。

海流并不都是朝着一个方向流动的。

在北太平洋,表层有一个顺时针环流外;在南太平洋也有一个方向相反的环流。

它们由南赤道流、东澳大利亚流、西风漂流和秘鲁海流组成的反时针方向的环流。

在大西洋的南部和北部也各有一个环流,模样大体与太平洋相仿。

北大西洋环流由北赤道流、墨西哥湾流、北大西洋流和加那利海流组成;南大西洋环流由

南赤道流、巴西海流、西风漂流和本格拉海流组成。

印度洋

有点特殊,只在赤道以南有个环流,位于印度洋中部赤道以北,洋域太小,又受陆地影响,形不成长年稳定的环流。

由于季节不同,印度洋北部的海流方向,随着季风改变,夏季是自东向西流,并在孟加拉湾和阿拉伯海形成两个顺时针的小环流;冬季则相反,海流由西向东流。

北冰洋由于位置特殊,又受大西洋海流的支配,也只形成一个顺时针的环流。

大洋环流的形成,原因是多方面的。

风、大洋的位置、海陆分布形态、地球自转产生的偏向力(称为科氏力)等都施加了影响,可以说是许多因素综合作用的结果。

风不仅能掀起浪,还能吹送海水成流。

常年稳定的风力作用,可以形成一支长盛不衰的海流。

经久不停的赤道流,就是被信风带吹刮的偏东风而形成的。

稳定的西风漂流,则要归功于强有力的西风带。

所以,有人把海洋表层流,称为"风海流"。

但是,大洋环流形成的"环",却不能把功劳都记在风的账簿上,大陆的分布和地转偏向力的作用,都占着重要的位置。

当赤道

流一路西行,到了大洋西边缘时,被大陆挡住了去路,摆在面前的只有两条出路,一是原路返回东岸,二是转弯。

但是,因为"后续部队"浩浩荡荡,源源不断地跟进来,全部返回是不可能的,只好分出一小股潜入下层返回,成为赤道潜流;其余大部分只得拐弯另辟他途,继续前进。

注哪里转弯呢?这时,地转偏向力帮助了它。

在北半球,海流受到地转偏向力的作用,便向右转,在南半球则使它向左转。

加上大陆的阻挡,水到渠成,海流便大规模地向极地方向拐弯了。

在海流向极地方向进军途中,地转力一刻也不放松,拉偏的劲头越来越足,到纬度40度左右时,强大的西风带与地转偏向力形成合力,使海流成为向东的西风漂流。