决胜高考语文二轮专题复习学案:文言文特殊句式和用法

- 格式:docx

- 大小:34.16 KB

- 文档页数:12

文言文句式专题复习教案1、学习文言特殊句式。

2、学习文言固定句式。

3、了解文言句式的特点。

教学重点:掌握文言特殊句式和固定句式。

教学设想:本专题共分5课时,其中讲授2课时,练习3课时。

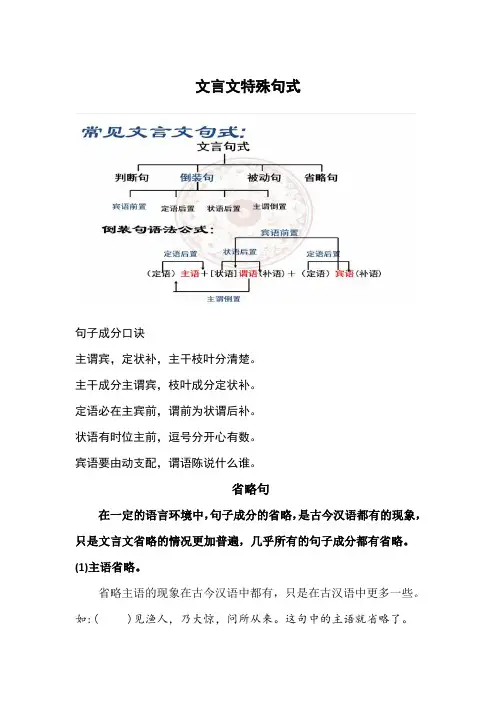

教学过程:一、高考回顾:二、文言句式:(一)文言特殊句式:1、判断句文言文判断句的显著特点,是由名词或名词性短语直接充当谓语对主语进行判断。

现代汉语的判断句一般要用判断词“是”,而古代汉语中的“是”主要作指示代词用,汉魏以前一般不用来构成判断句。

文言文判断句的基本形式有以下几种:(1)用“。

者,。

也”表示。

如:“廉颇者,赵之良将也。

”(2)用“。

,。

也”表示。

如:“余宗老涂山,左公甥也。

”(3)用“。

者,。

”表示。

如:“愽鸡者袁人,素无赖。

”(4)用“。

,。

者也。

”表示。

如:“晏婴,齐之习辞者也。

”(5)用“为”“乃”“则”“即”等词表判断。

如:“当立者乃公子扶苏。

”(6)用在谓语前加“非”表示否定判断。

如:“此非空言也。

”(7)用“是”表示判断。

如:“巨是凡人。

”2、被动句主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫被动句。

其常见形式主要有以下几种:(1)用“于”作标志。

如:“内惑于郑秀,外欺于张仪。

”(2)用“见”作标志。

如:“秦城不可得,徒见欺。

”(3)用“见。

于”作标志。

如:“臣诚恐见欺于王。

”(4)用“为”作标志。

如:“兔不可复得而为宋人笑。

”(5)用“为。

所。

”作标志。

如:“今不速往,恐为操所先。

”(6)用“被”表被动。

如:“风流总被雨打风吹去。

”(7)主谓之间直接构成被动。

如:“举孝廉不行。

”3、倒装句(1)主谓倒装:如:“甚矣,汝之不惠!”(2)宾语前置:()否定句中,代词,宾语前置。

如:“时人莫之许。

”()疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

如:“卿欲何言?”()用“之”“是”“之为”“唯。

是。

”把宾语提前。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(3)定语后置:()中心词十之十定语十者如:“马之千里者”()中心词十定语十者如:“求人可使报秦者”()中心词十数量词如:“尝贻余核舟一”(4)状语后置:()用“于”构成的介宾结构做状语,放在动词谓语后。

高考语文文言文专题复习导学案——特殊句式运河中学北校区高三语文组复习目标:1、掌握文言句式变化的一般规律,掌握辨析文言句式变化的方法。

2、合作探讨与个人自学相结合,全面梳理句式的相关知识,并针对这一点做好相关的文言文翻译。

课前准备案一、温故而知新:特殊句式的分类回顾一轮复习中文言文特殊句式有哪些,从必修教材中找一个典型例句,小组互相交流、讨论,每一个小组抽一成员为代表,进行交流,然后将文言特殊句式名称及例句写下来。

课堂学习案一、考点解读《考纲》明确指出: “理解与现代汉语不同的句式和用法”,包括判断句、被动句、省略句、倒装句和词类活用。

这一考点在近几年江苏高考中未单独设题,但其知识点遍布文章,尤其体现在翻译题中。

掌握这些特殊句式与用法,就是要求学生能根据上下文的语境进行理解和辨别,从而正确地翻译句子。

二、知识归纳与点拨1、展示课前准备案中的知识梳理,并进行点拨总结:文言文特殊句式的判断原则和翻译原则。

2、自我反思:写下你的薄弱环节的知识构成并举例分析。

三、学习致用1、下面的小文段涵盖了多种文言特殊句式,请对画线句子的句式特征作判断,有语言标志词的必须指出来。

岳飞诉冤①岳飞者,南宋抗金名将也。

②为奸人秦桧所杀,③魂赴天庭,④诉冤于灵霄殿。

飞曰:“⑤吾事君以忠,事亲以孝。

⑥以血肉之躯往来于刀林箭雨之中,未敢自恤。

⑦任人唯才是举,用事唯命是从。

⑧扶社稷于将倾,拯生灵于涂炭,⑨士民之有识者,云集麾下。

绳兀术,捣黄龙,迎二帝有回矣。

心之竭诚,人神共鉴。

⑩孰料忠而被谤,信而见疑,⑪为奸人害,如是正气不张,⑫则良善何恃?”帝命拘桧,庭杖而死。

2、合作探讨,理解高考文段。

五年正月议招谕云南,命祎赍诏往。

至则谕梁王,亟宜奉版图归职方,不然天讨旦夕至。

王不听,馆别室。

他日,又谕曰: “朝廷以云南百万生灵,不欲歼于锋刃。

若恃险远,抗明命,悔无及矣。

”梁王骇服,即为改馆。

会元遣脱脱征饷,胁王以危言,必欲杀祎。

王不得已出祎见之,脱脱欲屈祎,祎叱曰: “天既讫汝元命,我朝实代之。

高考语文二轮专题学案:文言文特殊句式和用法一、判断句用“者……也”表判断“陈胜者,阳城人也。

”“方柯者,语文小栈之站长也。

”“廉颇者,赵之良将也。

”句末用“也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”“方柯,天才也。

”用“者”表判断“方柯者,中国之人。

”用“为”表判断“为天下理财,不为征利。

”用“乃”表判断“是乃狼也。

”“电脑乃高科技用具。

”文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词"是"来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:“......者,......也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“陈涉者,阳城人也。

”“......,......也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也”表判断。

如:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”“......者,......。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”“......者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:“刘备天下枭雄。

”另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

高中语文文言文语法《文言特殊句式》复习教案一、判断句用名词或名词性短语表示判断的句子,叫判断句。

现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词“是”来表判断。

但在古汉语里,“是”多作代词用,很少把它当作判断词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

常见的判断句式有以下几种:1.主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》2.主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”,即“……者……”式。

这种判断句式中的“者”不译,翻译时只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:柳敬亭者,扬州之泰州人,本性曹。

3.主语后面不用“者”表示停顿,在谓语后面用“者也”表示判断,即“……,……者也”式。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》4.主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断,即“……,……也”式。

这种判断句式中“也”同样不译,翻译时只在主谓之间加“是”。

如:和氏壁,天下所共传宝也。

5.“者”“也”都不用,即“……,……”式。

译成现代汉语时,只需在主谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

6.用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为.刀俎,我为.鱼肉。

(司马迁《鸿门宴》7.用“乃、即、则、皆、必”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

①今公子有急,此乃.臣效命之秋也。

②此则.岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》8.用“是”作判断动词,文言文中也有,但出现较晚并且少见。

如:巨是.凡人,偏在远郡。

(司马光《赤壁之战》二、被动句在古汉语中,主语是谓语所表示行为的被动者的句式叫被动句。

常见的被动句有以下几种形式:1.用介词“于”引进行为的主动者,表被动。

即“谓语+于……”如:夫赵强而燕弱,而君幸于.赵王,故燕王欲结于君。

(《触龙说赵太后》2.在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

文言文特殊句式句子成分口诀主谓宾,定状补,主干枝叶分清楚。

主干成分主谓宾,枝叶成分定状补。

定语必在主宾前,谓前为状谓后补。

状语有时位主前,逗号分开心有数。

宾语要由动支配,谓语陈说什么谁。

省略句在一定的语言环境中,句子成分的省略,是古今汉语都有的现象,只是文言文省略的情况更加普遍,几乎所有的句子成分都有省略。

(1)主语省略。

省略主语的现象在古今汉语中都有,只是在古汉语中更多一些。

如:( )见渔人,乃大惊,问所从来。

这句中的主语就省略了。

(2)谓语省略。

谓语是对主语加以就明,是句子中的重要成分,一般不省略,但在有些情况下谓语也可以省略。

如:一鼓作气再( )而衰,三( )而竭。

“择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《论语》六则)后一分句省略了谓语“择”。

在译成现代汉语时,被省略的谓语一定要补充出来。

(3)宾语省略。

宾语是动词的受动对象,我们要注意动词谓语,就能分析被省略的宾语。

如:尉剑挺,广起,夺( )而杀尉(4)省略介词“于”。

介词“于”“以”在文言文中常被省略。

如:林尽( )水源。

省略句需要字字对照,句句明其意。

判断句在现代汉语中,一般用“是”表示判断。

文言文中,在少数地方也用到了“是”来表示判断,例:1、不知木兰是女郎。

2、问今是何世。

《桃花源记》(一)主语+“者”表停顿,谓语+“也”表判断,基本形式有:1、陈涉者,阳城人也。

《陈涉世家》;2、城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》3、五行者,金、木、水、火、土。

4、南阳刘子骥,高尚士也。

《桃花源记》(二)“乃”“则”“即”“因”“皆”“悉”“是”“此”“为”“非”等词语表判断。

1、此则岳阳楼之大观也。

《岳阳楼记》2、环滁皆山也。

《醉翁亭记》被动句(一)有标志词的被动句用“为”/“为……所……”或“……为(之)所……”表被动。

例:1、茅屋为秋风所破歌2、吴广素爱人,士卒多为用者。

可译为:吴广平素很爱护士兵,士兵大多愿意替他出力。

(二)没有标志词的被动句这种被动句中没有出现任何被动词,一般要根据上下文的意思进行判断。

文言文专题复习—特殊句式常见的文言文特殊句式有:判断句、被动句、省略句、宾语前置、定语后置、介词结构后置、主谓倒装。

下面我们分别进行梳理:文言文特殊句式(一):判断句1.有判断标志,“者………也”“为”例:廉颇者,赵之良将也。

《廉颇蔺相如列传》例:和氏璧,天下之共传宝也。

《廉颇蔺相如列传》例:此乃岳阳楼之大观也。

《岳阳楼记》例:人为鱼肉,我为刀俎。

《鸿门宴》2.直接用“是”表被动例:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

《桃花源记》例:同行十二年,不知木兰是女郎。

《木兰诗》3.没有判断标志词例:刘备,天下枭雄。

《赤壁之战》注意:判断句,翻译时,要翻译出判断动词“是”。

文言文特殊句式(二):被动句1.有被动标志词例:而君幸于赵王。

《廉颇蔺相如列传》例:秦城恐不可得,徒见欺。

《廉颇蔺相如列传》例:吾长见笑于大方之家。

《秋水》例:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

《赤壁之战》例:有如此之势而为秦人积威之所劫。

《六国论》例:不者,若属皆且为所虏。

《鸿门宴》2.用介词“被”直接表示被动例:忠而被谤,能无怨乎?《屈原列传》3.意念被动句例:荆州之民附操者,逼兵势耳。

《赤壁之战》文言文特殊句式(三):省略句1.省略主语例:廉颇为赵将,伐齐,大破之。

《廉颇蔺相如列传》例:度我至军中,公乃入。

《鸿门宴》2.省略谓语例:军中无以为乐,请以剑舞。

《鸿门宴》3.省略宾语例:于是秦王不怿,为一击缶。

《廉颇蔺相如列传》4.省略介词例:收天下之兵,聚之咸阳。

《过秦论》例:晋太元中,武陵人捕鱼为业。

《桃花源记》注意:翻译时,补充的成分要加括号。

文言文特殊句式(四):宾语前置1.在否定句中,代词做宾语,宾语要前置。

例:古人之不余欺也。

《石钟山记》2.在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语要前置。

例:大王来和何操?《鸿门宴》例:不然,何以至此?《鸿门宴》常见的疑问代词:何谁胡安曷焉奚3.陈述句中,介词宾语前置例:全石以为底。

《小石潭记》4.用“之”“是”把宾语提到动词前,以强调名词宾语例:句读之不知,惑之不解。

《文言文特殊句式》复习教案复习目标:1、理解和掌握与现代汉语不同的文言句式及其用法;2、通过相关练习加以巩固,提高学生文言文翻译及阅读能力;3、感受祖国语言文字独特的美,增强热爱祖国语言文字的感情,继承和弘扬优秀传统文化;重点:理解和掌握与现代汉语不同的文言句式及其用法;难点:如何引导学生掌握辨析较复杂的文言句式的能力。

教学方法:讲练结合、归纳积累课时安排:五课时教学过程:第一课时(判断句)教学目标:理解和掌握文言文中的判断句式;教学过程:导入:考点阐释:理解与现代汉语不同的句式。

高考中常见的文言句式:判断句、被动句、倒装句、省略句。

授新:一、判断句的定义判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句在主谓之间一般不用判断词“是”,判断词“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语。

二、常见判断句句式:1.……者,……也典型例句:师者,所以传道授业解惑也。

廉颇者,赵之良将也。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

2.……,……也典型例句:操虽托名汉相,其实汉贼也。

和氏壁,天下所共传宝也。

严大国之威以修敬也。

(为的是尊重〈你们〉大国的威严以表示敬意啊)徒慕君之高义也。

今杀相如,终不能得璧也。

君子生非异也,善假于物也。

3.……者,……典型例句:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

粟者,民之所种。

4.……者也典型例句:城北徐公,齐国之美丽者也。

秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也(秦国从秦穆公以来共有二十多个君王,没有一个是使信约明确而固定的。

)沛公之参乘樊哙者也。

莲,花之君子者也。

晏子,齐之习辞者也。

非吾所谓传其道解其惑者也。

5.无标志判断句典型例句:刘备天下枭雄。

刘豫州王室之胄。

陈涉瓮牖绳枢之子。

秦,虎狼之国。

臣窃以为其人勇士。

臣本布衣,躬耕于南阳。

高三复习课文言文特殊句式教学设计复习目标:1、引导学生全面回顾,系统总结文言文特殊句式各种类型。

2、继续培养和提高学生对文言特殊句式的敏锐辨识和正确理解翻译能力。

复习重点:系统总结文言文特殊句式各种类型。

复习难点:1、学生对文言特殊句式的敏锐辨识;2、正确理解翻译文言文特殊句式的句子。

教法学法预设:1、积极贯彻“少教多学”理念,加大拓宽学生活动时间,分组讨论总结,强化练习,提高复习课的效率。

2、变换思维模式,鼓励学生偶尔用文言文写写说说表达自己的意思或思想,目的是让“死”语言“活”起来,本课为此独出心裁设计了“今译古”趣味练习以及教师本人的文言习作赏析,来提高课堂的趣味性。

教学过程:一、知识回顾:文言文特殊句式的概念和分类学生思考回答一下问题:1、文言文特殊句式,“特殊”在哪里?2、你所知道的文言文特殊句式都有哪些?教师总结:高考考试说明中规定里一下几种特殊句式:判断句、被动句、倒装句、省略句。

其中重点是判断军、被动句、宾语前置、定语后置。

这也是本节课复习重点。

二、分组讨论四种句式的分类,特点以及理解翻译的方法:判断句(一)翻译下列句子,归纳句式特点1、廉颇者,赵之良将也。

2、莲,花之君子者也。

3、和氏璧,天下所共传宝也。

4、粟者,民之所种。

5、此先汉所以兴隆也。

6、此所以学者不可以不深思而慎取之也。

7、是寡人之过也。

8、是亦走也。

9、公子姊为赵惠文王弟平原君夫人。

10、如今人方为刀俎,我为鱼肉。

11、不知木兰是女郎。

12、不知天上宫阙,今夕是何年。

13、当立者乃公子扶苏。

14、臣本布衣。

15、梁父,即楚将项燕。

16、此诚危急存亡之秋也。

17、此则岳阳楼之大观也。

18、夫六国与秦皆诸侯。

19、且相如素贱人。

20、荀卿,赵人。

21、秦,虎狼之国。

22、刘备天下枭雄。

23、此人力士。

24、此子贤者。

25、予本非文人画士。

26、此非曹孟德之诗乎?27、人死,则曰:“非我也,岁也。

(二)学生总结:判断句主要形式:一、用“者”或“也”句式表判断。

高考语文二轮专题复习教案二:文言文知识点全解析文言文知识点全解析在准备高考语文文言文考试的时候,了解相关的知识点是非常重要的,只有通过深入学习,才能在高考中获得好成绩。

在本篇文章中,我们将全面解析文言文的知识点,帮助学习者更好地理解文言文的用法。

第一部分:文言文的基本特征文言文是中国传统文化的重要组部分,是中华文化的宝贵遗产。

在学习文言文的时候,首先要了解它的基本特征。

1.物象助词与抽象助词物象助词是指指物化形特定的语助词,如“之”、“乎”、“之乎者也”等。

抽象助词则是指语气助词,如“兮”、“耳”、“者”、“也”等。

学习者要了解这些语助词的用法和差别。

2.杂阕体和楚辞体在文言文中,有两种不同的写作风格:杂阕体和楚辞体。

杂阕体是一种较为繁琐的写作风格,用于说明或敘述,而楚辞体则更感情化,用于抒发文化思维和个人的情感。

3.精神和文化意义在文言文中,精神和文化意义非常重要。

有些单词可以在不同的场合下拥有不同的含义,例如“众人皆醉我独醒”,就不仅仅指人们在喝酒,还指不同的文化思维、社会行为等。

第二部分:文言文的基本语法在了解文言文基本特征后,必须要掌握文言文的基本语法,以确定其用法。

1.名词名词在文言文中非常重要,是表达含义和信息的主要手段之一。

名词按照语义可分为实词和虚词,实词通常是实存或性质等归类,虚词通常是具有一定功能的词。

2.动词动词是文言文的主要格局之一,是表现事件、行动、状态、思想等的方式。

文言文的动词同样可以根据语义和派生词来进行分类。

3.介词在文言文中,介词是常见的修饰语,表示时间、地点、方向等具体的情境。

例如,“乃”表示时间,后置在动词前,说明此时是之后发生的事件。

4.数词和中文一样,在文言文中,数词主要用于表达大致的实数,例如“百”、“千”、“万”等。

在文章中,数词通常与名词联系在一起,用于修饰或强调其数量。

第三部分:文言文的基本规范了解了文言文的基本特征和语法后,学习者还必须牢记一些基本规范,才能使自己的文言文作品更为规范和精准。

决胜XX高考语文二轮专题复习学案:文言文复习技巧点拨文言阅读是历届高考的重要内容(分值占20分之多),也是高中同学复习中的一个难点,下面谈一谈文言文复习的技巧方法一、把握一个联系——古汉语与现代汉语的联系数千年来,汉语是唯一不曾中断过的语言。

现代汉语是在古汉语的基础上发展而来的,与古汉语存在着密切的联系,明确现代汉语与古汉语的联系,充分利用已有的现代汉语知识储备,对我们学习文言有很大的帮助。

首先,古汉语的基本句式与现代汉语相同,其一般完全句式都为“定语+主语+状语+谓语+定语+宾语+补语”。

根据这个基本句式,我们完全可以结合已有的现代汉语知识推测特定位置的词语的语法功能和大致意义。

其次,古汉语的特殊句式和词语活用常常是以现代汉语的句式和词语功能作参照比较得来的,我们完全可以根据词语的句位和基本句式加以分析推测出来。

比如:古之人不余欺也!“余”作“欺”的宾语,本应在“欺”后,所以这是一个宾语前置句;“春风又绿江南岸”,“绿”是形容词,不能带宾语,但在本句中却处于谓语位置并带了宾语“江南岸”,我们可确定其活用作了动词(使动用法)。

第三,单音与双音的关系。

古汉语以单音节词为主,现代汉语以双音节词为主;但现代汉语的双音节词是在古汉语的单音节词的基础上发展而来的:或者在古汉语单音词前或后加上词缀,如“虎”—“老虎”,“女”—“女儿”;或者在单音节词前或后加上近义或反义语素,如“觉”—“觉醒”,“弟”—“兄弟”;当然也有换为完全不同的双音词的,如“目”—“眼睛”。

明白这个联系,我们常常可以充分调动已有的现代汉语词汇,在自己已有的词库里找到与文言词有联系的合适的词语。

当然,我们也要注意不要把文言中的两个单音词(如“地方”“妻子”“其实”等)误认为现代汉语的一个双音词,也不可把文言中少数的双音词(“玲珑”“婚姻”“作息”)硬作两个词处理。

总之,建立这一联系,有助于建立同学们的语言系统,树立同学们学习古汉语的信心:对于古汉语,我们不是从零开始!二、建立一个体系——文言知识系统许多同学学习文言的效率低,主要原因就是文言知识零碎,没有建立一个完备的文言知识系统。

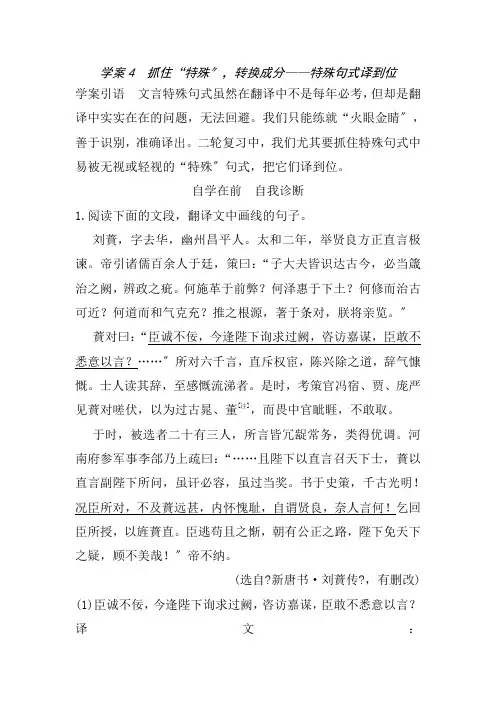

学案4 抓住“特殊〞,转换成分——特殊句式译到位学案引语文言特殊句式虽然在翻译中不是每年必考,但却是翻译中实实在在的问题,无法回避。

我们只能练就“火眼金睛〞,善于识别,准确译出。

二轮复习中,我们尤其要抓住特殊句式中易被无视或轻视的“特殊〞句式,把它们译到位。

自学在前自我诊断1.阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

刘蕡,字去华,幽州昌平人。

太和二年,举贤良方正直言极谏。

帝引诸儒百余人于廷,策曰:“子大夫皆识达古今,必当箴治之阙,辨政之疵。

何施革于前弊?何泽惠于下土?何修而治古可近?何道而和气克充?推之根源,著于条对,朕将亲览。

〞蕡对曰:“臣诚不佞,今逢陛下询求过阙,咨访嘉谋,臣敢不悉意以言?……〞所对六千言,直斥权宦,陈兴除之道,辞气慷慨。

士人读其辞,至感慨流涕者。

是时,考策官冯宿、贾、庞严见蕡对嗟伏,以为过古晁、董[注],而畏中官眦睚,不敢取。

于时,被选者二十有三人,所言皆冗龊常务,类得优调。

河南府参军事李郃乃上疏曰:“……且陛下以直言召天下士,蕡以直言副陛下所问,虽讦必容,虽过当奖。

书于史策,千古光明!况臣所对,不及蕡远甚,内怀愧耻,自谓贤良,奈人言何!乞回臣所授,以旌蕡直。

臣逃苟且之惭,朝有公正之路,陛下免天下之疑,顾不美哉!〞帝不纳。

(选自?新唐书·刘蕡传?,有删改) (1)臣诚不佞,今逢陛下询求过阙,咨访嘉谋,臣敢不悉意以言?译文:_______________________________________________________ _________________答案我确实没有才能,现在赶上陛下征求错误缺失,咨询治国良策,我怎敢不把想法全说出来?解析要点:“佞〞“过阙〞“嘉〞“悉〞,“以言〞的后置。

(2)况臣所对,不及蕡远甚,内怀愧耻,自谓贤良,奈人言何!译文:_______________________________________________________ _________________答案况且我陈述的对策,远远比不上刘蕡,我内心怀着羞耻,就算自认为是贤良的人,能不怕别人的闲话吗!解析要点:“对〞“甚〞“愧耻〞“贤良〞“奈……何〞。

高考二轮复习《文言文特殊句式》复习教案设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN《文言文特殊句式》复习教案复习目标:1、理解和掌握与现代汉语不同的文言句式及其用法;2、通过相关练习加以巩固,提高学生文言文翻译及阅读能力;3、感受祖国语言文字独特的美,增强热爱祖国语言文字的感情,继承和弘扬优秀传统文化;重点:理解和掌握与现代汉语不同的文言句式及其用法;难点:如何引导学生掌握辨析较复杂的文言句式的能力。

教学方法:讲练结合、归纳积累课时安排:五课时教学过程:第一课时(判断句)教学目标:理解和掌握文言文中的判断句式;教学过程:导入:考点阐释:理解与现代汉语不同的句式。

高考中常见的文言句式:判断句、被动句、倒装句、省略句。

授新:一、判断句的定义判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句在主谓之间一般不用判断词“是”,判断词“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语。

二、常见判断句句式:1.……者,……也典型例句:师者,所以传道授业解惑也。

廉颇者,赵之良将也。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

2.……,……也典型例句:操虽托名汉相,其实汉贼也。

和氏壁,天下所共传宝也。

严大国之威以修敬也。

(为的是尊重〈你们〉大国的威严以表示敬意啊)徒慕君之高义也。

今杀相如,终不能得璧也。

君子生非异也,善假于物也。

3.……者,……典型例句:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

粟者,民之所种。

4.……者也典型例句:城北徐公,齐国之美丽者也。

秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也(秦国从秦穆公以来共有二十多个君王,没有一个是使信约明确而固定的。

)沛公之参乘樊哙者也。

莲,花之君子者也。

晏子,齐之习辞者也。

非吾所谓传其道解其惑者也。

2023届高考语文第二轮文言文专项复习教案(精选2篇)2023届高考语文第二轮文言文专项复习篇1文言文翻译练习(1)1.将下面文言短文中画横线的句子翻译成现代汉语。

五官莫明于目,面有黑子,而目不知,乌在其为明也?……客有任目而恶镜者,曰:“是好苦我。

吾自有目,乌用镜为?”久之,视世所称美人,鲜当意者,而不知己面之黑子,泰然谓美莫已若。

左右匿笑,客终不悟,悲夫!①乌在其为明也?________________________________________________________________ ___②是好苦我。

________________________________________________________________ _③泰然谓美莫己苦。

________________________________________________________________ ___2.阅读下面一段文言文,把画横线的句子翻译成现代汉语。

是己而非人,俗之同病。

学犹未达,强以为知;理有未安,妄以臆度,如是则终身几无可问之事。

贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉,等于已者,狎之而不甘问焉。

如是则天下几无可问之人,人不足服矣。

①是己而非人,俗之同病。

_______________________________________________________________②贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉。

___________________________________________________________________3.把下面文段中划线的句子翻译成现代汉语。

孙卿与临武君议兵于赵孝成王前。

王曰:“请问兵要?”临武君对曰:“上得天时,下得地利,后之发,先之至,此用兵之要术也。

”孙卿曰:“不然。

臣之所闻,古之道,凡战,用兵之术,在于一民,弓矢不调,羿不能以中征,六马不和,造父不能以御远;士民不亲附,汤武不能以胜。

文言文阅读“必备知识”:词类活用与特殊句式一。

“词类活用”必备知识:常见文言词类活用1.使动用法:(1)名词活用为使动:有“使…成为…”的意思,如:“先破秦入咸阳者王之”。

(2)动词的使动用法:“远人不服,则修文德以来之。

”(使---来)(3)形容词使动用法: “王者不却众庶,故能明其德。

”(使――明显);2. 意动用法:(1)名词活用为意动:有“把----当作---”的意思,如:“稍稍宾客其父”、“粪土当年万户侯”(2)形容词的意动用法:如:“吾妻之美我者,私我也。

”(认为-----怎么样。

)3. 名词活用为一般动词: 如“左右欲刃相如”(刃:杀)4.名词活用做状语:A.表特征状态,如“一狼犬坐于前”、“常以身翼蔽沛公”。

B.表态度、方式,如“吾得兄事之”。

C.表工具,如“有好事者船载以入”。

D.表处所,如“相如廷斥之”。

E.表趋向,如“操军破,必北还”。

F.表频率,如“岁赋其二”。

5.为动用法:为-----怎么样。

如:死国,可乎?皆为死节之臣二。

关键能力:词类活用的翻译第一组:翻译句中加点的词语,注意其活用的特点。

1.晋侯饮赵盾(人名)酒。

使...饮酒2.桓公解管仲之束缚而相之。

察看3.滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。

对...感到奇异4. 梁(人名)以此奇籍(人名)。

认为...特别5.孟尝君客我。

把...当门客6.齐将田忌(人名)善而客待之。

以宾客之礼相待7.赵襄王郊迎甘罗(人名)。

在郊外8.昂其直,居为奇货使...昂高9.项王复引兵而东向东去10. 则直前诟虏帅失信向前11. 裴矩遂能廷折,不肯面从。

在朝廷上12.使吾君好学而不恶下问对不如自己的人请教13.生死人而肉白骨使...活过来;使...长肉14.母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

在袖子里15.异姓并起,英俊鸟集像鸟群一样聚集二、文言特殊句式判断与翻译一。

文言特殊句式必备知识(一)判断句(1)用“者,也”表判断:“……者,……也”、“……者也”、“……也”;(2)“为”、“乃”、“即”、“则,皆等副词”或否定词“非,未,弗”等副词表否定判断。

决胜2010高考语文二轮专题学案:文言文特殊句式和用法、判断句用“者……也”表判断“陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)“方柯者,语文小栈之站长也。

”(方柯是语文小栈网站的站长)“廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)句末用“也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(城北徐公是齐国的美丽的人)“方柯,天才也。

”(方柯是天才)用“者”表判断“方柯者,中国之人。

”(方柯,是中国人)用“为”表判断“为天下理财,不为征利。

”(……不能说是设法生财)用“乃”表判断“是乃狼也。

”(这是狼)“电脑乃高科技用具。

”(电脑是高科技用具)文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词”是"来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:“……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

女口:“陈涉者,阳城人也。

”(《史记•了涉世家》)“……,……也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也” 表判断。

^ 口:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)“……者,……。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(王安石《游褒禅山记》)“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

女口:“城北徐公,齐国之美丽者也。

” (《战国策.齐策》)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

女口:“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言中常用以下几种形式表示判断。

1. 用“者”或“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

例如:陈胜者,阳城人也。

(司马迁《陈涉世家》)师者,所以传道受业解惑也。

(韩愈《师说》)4. 用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也…… (《孟子•得道多助,失道寡助》5•直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如: 刘备天下条雄。

(司马光《赤壁之战》) 刘豫州王室之胃。

(同上)什么是被动句?所谓被动,是指主语与位于之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

用“为”表被动“身死人手,为天下笑者。

”(……被天下人嘲笑) 用“被”表被动“忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?) 用“见”表被动“……徒见欺”(……白白地被欺骗) 用“于”表被动“受制于人”(被人控制)“不能容于远近。

”(不能被邻里所容)被动句总结 文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主 动者,施事者。

在古汉语中,在古汉语中,被动句主要有两大类型:一是在标志的被动句, 即借助一些被动词来表示,二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

1有标志的被动句,大体有以下几种形式:动词后用介词“于”表被动,“于”起介绍引进动作行为的主动者的作用。

口:“故内惑于 郑袖,外欺于张仪。

”(《史记•屈原列传》)这里“惑”、“欺”的动作是由“于”后的 “郑袖”、“张仪”发出来的。

有时也在介词“于”或动词前加“受”,形成“受 ……于……。

”的形式表被动。

如:“吾不 能举金吴之地,十万之从,受制于人。

”(《资治通鉴》)四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,…… 项脊轩,旧南阁子也。

(归有光《项脊轩志》 夫战,勇气也。

(《左传•曹判论战》) 莲,花之君子者也。

2 •用副词“乃” “则” 当立者乃公子扶苏。

此则岳阳楼之大观也。

即今之偶然在墓者也。

夫六国与秦皆诸侯。

3 •用动词“为”例如:故今之墓中全乎为五人也。

(周敦颐《爱莲说》)“即”“皆”“耳”等表判断。

(司马迁《陈涉世家》(范仲淹《岳阳楼记》(张溥《五人墓碑记》(王安石《游褒禅山记》)这种形式也较为多见。

例如:“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

(张溥《五人墓碑记》)?(司马迁《鸿门宴》) (陶渊明《桃花源记》)(司马光《赤壁之战》)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)(苏轼《石钟山记》)同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)被动句用“见”、“于”,“见……于……。

”表被动。

女口:“秦城恐不可得,徒见欺。

”(《史记.廉颇蔺相如列传》)“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(同上)“暴见于王。

”(《孟子•梁惠王下》)“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如:“冀君实或见怒也。

”(《答司马谏议书》)这里的“见”不表被动,它是放丰动词前,表示对自己怎么样的客气说法,像现代汉语中的“见谅”等那为此种用法。

用“为”,“为……所••…。

”表被动。

女口:“(巨)偏在远郡,行将为人所并。

”(《资治通鉴》)用“被”表被动。

如:“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

”(张溥《五人墓碑记》)1、无标志的被动句,这种情况是指没有被动词的被动句。

如:“荆州之民附操者,逼兵势耳。

”(《资治通鉴》)这里的“逼兵势”是“被兵势所逼”的意思。

被动句是表示被动意义的句子。

文言中,常常借助一些介词表示被动。

1 •用介词“于”“受……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

例如:则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。

(张溥《五人墓碑记》)六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

(韩愈《师说》)吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(司马光《赤壁之战》)2•用“为”“为……所……”(“为”引出动作的主动者)或“……为所……”表被动。

例如:及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

(欧阳修《伶官传序》)吴广素爱人,士卒多为用者。

(司马迁《陈涉世家》)今不速往,恐为操所先。

(司马光《赤壁之战》)有如此之势,而为秦人积威之所劫。

(苏洵《六国论》)不者,若属皆且为所虏。

(司马迁《鸿门宴》)3•用“见”“见……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

例如:动见瞻观,何时易乎?(曹丕《与吴质书》)吾长见笑于大方之家。

(《庄子•秋水》)4 •用介词“被”表被动。

例如:予犹记周公之被逮。

(张溥《五人墓碑记》)参佐无不被系束。

(《世说新语•桓南郡好猎》)5. 动词本身表被动。

这是意念上的被动句,需要根据上下文来判别。

例如:蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(《左传•郑伯克段于鄢》)傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,……(《孟子•生于忧患,死于安乐》)三、省略句1、主语的省略就是把主语省略掉。

例如:(1)承前省。

如:永州之野产异蛇,(是蛇)黑质而白章;(蛇)触草木,草木尽死;(蛇)以啮人,(人)无御之者。

[承前省主语]蹇叔之子与师,哭而送之。

(《淆之战》)(2)承后省。

如:“沛公谓张良曰:’(公)度我至军中,公乃入。

’ 在宇,九七月在野,八月月在户。

十月蟋蟀,入我床下。

(《诗经?七月》)(3)自述省。

如:“(予)爱是溪,(予)得其尤绝者家焉。

”(4)对话省。

女口:“(孟子)曰:’独乐乐,与人乐乐,孰乐?’(王)曰:‘不若与人。

’”2、谓语的省略就是把谓语省略掉。

”例如“夫战,勇气也。

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭……。

3、修饰语和中心词的省略。

如:吾妻之美我者,私我也;(吾)妾之美我者,畏我也;(吾)客之美我者,欲有求于我也。

[修饰语的省略]行一不义(事),杀一无罪(人),而得天下,不为也。

[中心词的省略]3、宾语与兼语的省略。

文言文不但常省略动词宾语,也常省略兼语结构中的兼语。

如:(赵括)尝与其父言兵事,(赵)奢不能难(之),然不谓(之)善。

杞子自郑使(人)告于秦。

郑穆公使(人)视客馆。

屠惧,投(之)以骨。

(《狼》)4、介词和介词宾语的省略。

如:死马且买之(以)五百金,况生马乎?臣与将军戮力而攻秦,将军战(于)河南,臣战(于)河北。

试与他虫斗,(他)虫尽靡。

又试之(以)鸡,果如臣言。

此人--- 为(之)具言所闻旦日客从外来,与(其)坐谈。

(《邹忌讽齐王讷谏》)5、分句的省略。

如:然力足以至焉,(而未至,)于人为可讥,而在己为有悔。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,(亦可致远),功在不舍古今汉语都有成分省略,但又有所不同。

这不同又表现在两方面:一是古汉语中省略的情况更多,二是现代汉语习惯上不能省的古汉语也可省。

省略句总结句子成分的省略,在文言文和现代汉语中都有,不过,文言文中的活力句更普遍。

常见的有以下几种情形:1省略主语有承前面的主语省略,有呼应下文省略,在对话中也常常省略主语。

文言文中的第三称代词“之”、“其”不能作主语,也是文言文中主语多省略的原因之一。

口:“自吾氏三世居是乡,积于今六十年矣,而乡邻之日蹙。

殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徒,饥渴而顿踣,触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。

”有时一个复句或一段话中多处省略主语,这些主语并不一贯,即所指不是同一对象,在阅读和翻译时要注意。

女口:“见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

”(《桃花源记》)在翻译成现代汉语时,省略的主语要补充出来。

2省略谓语为主是句子里最重要的成分,一般是不能省略的。

但在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。

如:“择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《论语》六则)后一分句省略了谓语“择”。

在译成现代汉语时,被省略的为主要补充出来。

3省略宾语宾语的省略有两种情况:省略动词的宾语和省略介词的宾语。

女口:“以相如功大,拜为上卿。

”(《廉颇蔺相如列传》)这句话就省略了动词谓语“拜”的宾语“之”又如:“竖子不足与谋!”(《鸿门宴》)这句话中省略了介词“与”的宾语“之”。

在文言文中介词“以”、“为”、“与”的宾语”之"往承上文省略。