耶鲁大学哲学死亡开放课程笔记1

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:6

耶鲁大学公开课:死亡的哲学(雪莱.卡根教授讲课实录)序言《死亡的哲学》是耶鲁大学雪莱.卡根教授开设的公开课,课堂内容是关于死亡的哲学探讨,提到死亡,往往引申出另外一个话题:人死亡后,意识还会存在么?或者更通俗的疑问是:人拥有灵魂么?笛卡尔和柏拉图是灵魂论里的代表人物,雪莱·卡根教授似乎是位无神论者,他花了大篇幅来否定灵魂的存在,反驳灵魂存在说,进而向我们阐释死亡的本质。

如果你看过雪莱教授的课堂实录,你将会被他的亲和力感染,谈话式讲课也能让死亡这个话题变得更加生动而不是严肃沉闷。

关于死亡的话题,雪莱教授运用了一系列假设和推论,试图让我们离死亡“更近一些”,对于死亡的理解更进一步。

如果你感兴趣的话,可以订阅我的这个系列,接下来就请跟随雪莱教授的思维,一起理解“死亡”,可不要被绕晕啦!第一课课程介绍这门课的内容是关于“死亡”,我的名字是雪莱·卡根,如我所说,这是一门关于死亡的课程,这是一门哲学课,这就意味着我们在这门课,要讨论的一系列问题,与其它关于死亡的课程,所讲授的东西截然不同。

我想要讲的东西是你们在其他死亡课上听不到的。

首先我想到的是一些关于死亡本质和死亡现象的一些心理学和社会学问题。

因此,一堂死亡课,也许要好好讨论一下死亡的过程,以便让你们接受“人终会死去”的事实。

也许你们有人知道死亡五部曲论述,否认,愤怒,然后是妥协,实际上我记不清这五个步骤,我们也不会去讨论它。

同样,我们也不会讨论美国的丧葬行业,以及他们如何敲诈百姓。

实际上就是这样,在他们悲伤脆弱的时候,对他们提供的各种服务漫天要价,我们不会去讨论那些,我们不会去讨论丧失亲友时悲伤的过程,我们不会去讨论在我们的文化中,面对死亡的社会学态度,以及我们如何试着去避免面对死亡。

这些都是十分重要的话题,但是,如我所讲,它们不是我们在这堂课上要讨论的话题。

那么,我们要讨论什么呢?我们要讨论的是当我们思考死亡本质或诸如此类的问题时,所产生的哲学疑问。

关于死亡的哲学思考现代社会物质日益丰富,科技的发展让曾经根本无法想象的事情变成了现实。

人类作为一个整体从征服自然的过程中得到了越来越多的自我满足,逐渐开始主宰这个世界,可是人无法改变的是自己终将和其他所有生物一样,在某一天离开这个自己生存的世界,所有自己在这个世界辛苦得到的一切,都将随着死亡的到来,化为乌有。

那么,死亡究竟意味着什么?我们为什么会对死亡产生恐惧?我们死后到底变成了何种物质?这种对死亡的思考不断困扰着人们,死亡也成为了哲学上一个经久不衰的话题。

所以,认清死亡的本质,或许能让我们得到一些心灵上的解脱。

一、何为死亡要研究死亡是什么,我们就要先搞明白究竟什么是人。

按照物理主义者所言,一个人只是一个正常运作的人体,一个可思想、可感知的生物。

倘若我们接纳了这一观点,死亡究竟是什么?答案似乎再简单直不过了:我拥有一具肉体时,我就活着;而当我们不再拥有这样的肉体,当肉体功能停止正常运作的时候,我便死亡了。

当然人体除了肉体功能还有一系列较高层次的人格功能,我们在死亡时几乎是同时丧失两种功能的。

但是如果一个人患了重症,丧失了所有隶属人格功能的较高层次认知行为能力,但身体依然可以进行普通的肉体功能行为。

在这种情况之下,人格功能的停止远早于肉体功能。

那么死亡是在人格功能停止时,还是在肉体功能停止时发生?这就取决于我们接受的是肉体论还是人格论。

假设我们接受人格论,这就意味着,我存在,我的人格就必须存在。

如果一个人丧失进行人格功能的能力,而且是永久性丧失,便是死亡。

根据肉体论,如果我存在,那么我的肉体就存在。

但我们死后的尸体仍然是肉体,我的尸体存在,那么我的身体也仍存在。

也就是说,我们可以作为非人的状态存在下去。

在我看来,只要我们是物理主义者,死亡就不是什么神秘的东西。

一具健康的人类身体可以进行各种不同的功能活动,只要相关的低级肉体功能活动也在发生,那么身体就是存活的。

当然,如果一切正常,身体也足以进行较高级的认知活动,那么我们眼前就是一个活生生的人。

翻译:YYeTs人人影视()编辑:三山先生6 灵魂存在与否的论证 (四) :柏拉图,第一部分在上次课的最后,我们开始简述一个,来自笛卡尔的论证或称为卡氏论证。

这个论证说仅仅通过思考,证明了:心灵肯定和我的身体是不同的。

这个论证令人吃惊的就是它完全只靠思想实验。

随后我们加上了一个哲学性的前提,如果我能想象一个东西独立于另一个存在,那么这两个东西肯定是不同的,所以我的心灵肯定不是我的身体,我的心灵肯定和我的身体不是一回事,也不是我的身体的另一种说法。

设想在某个世界里面,薛立存在而卡根不存在,你做不到。

因为很明显,它们是一个东西——薛立?卡根。

试图想象一个世界里某人的微笑存在,而身体不存在。

你压根就做不到,你不可能没有身体而有微笑。

当然,没什么神秘的,因为微笑并不是什么独立于身体的东西。

谈论微笑,像我们之前提到的,那只不过是谈论身体,或者身体的一部分,能做什么的一种说法。

你可以尝试想象,在《爱丽丝漫游仙境》里面,笑脸猫消失不见了而剩下的最后一个东西?——就是微笑。

但是当然,当你想象笑脸猫只剩下微笑的时候,你仍然想象着它的嘴唇、牙齿,或许还有舌头。

如果你要相信一个没有身体的微笑,那是根本做不到,因为微笑并不是独立于身体存在的东西。

试着不通过身体,笛卡尔说道,来想象我的心灵。

这很容易,因为我的心灵和我的身体,本就不是同一个东西,它们事实上是两个东西,这也就是为什么我们能不借助其一想象另一个的原因,所以这个“卡氏论证”似乎给我们表明了:心灵是独立于身体的,不同于身体,不能称作身体,不是“我身体”的另一种说法。

所以心灵肯定是超出身体的额外东西。

是灵魂!这就是笛卡尔要证明的。

我说过迄今为止,哲学家们对于这个论证是否正确很有争议。

我就认为它不正确,我会马上给出一个反例,这个反例是这样的:我肯定你们大部分人或许全部,很熟悉昏星——粗略说来,昏星就是天黑时第一个能看见的天体,至少在一年的某个时间段是这样;我肯定你们也很熟悉晨星——晨星就是黎明来临,天快亮时,还能看到的最后一颗星星。

最近一朋友和我讲,YALE大学把他们上课的内容录了下来,并发布在因特网上,供网络传播浏览。

一个全世界排名第二的大学,竟然把自己课程的内容完全录了下来,并在全世界传播,在大学产业化的中国,有些人会觉得不可思议,你没交学费,怎么可以把我的课程免费的给公众提供呢?可是人家并不是这样认为的,本着人不分贵贱,教育不分你我的原则,耶鲁大学做出了这个匪夷所思的举动,实在是非常钦佩。

好了,不说大话,这个公开课真的非常的好,我有义务分享给我的朋友们首先你得会用电驴,具体怎么用百度去ps:我分享的这个是有字幕的,而且这个字幕是非常考究的,所以出的非常慢,理解一下。

===========================================音乐学聆听音乐Listening to Music(教授本人著述)课程简介:本课程培养在对西方音乐理解基础上对音乐的感悟。

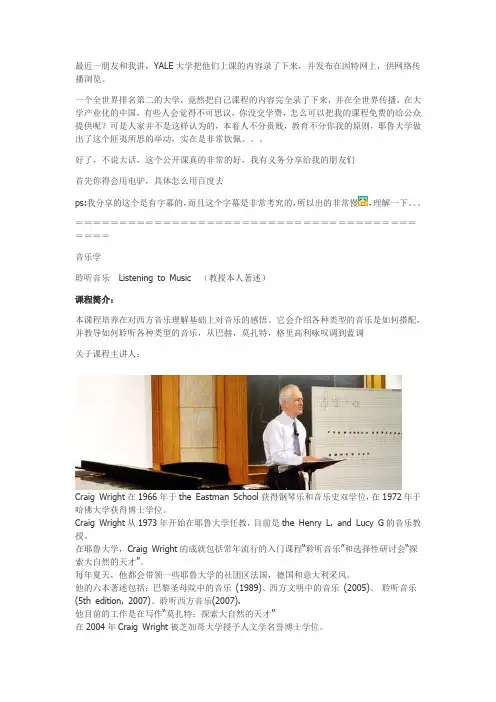

它会介绍各种类型的音乐是如何搭配,并教导如何聆听各种类型的音乐,从巴赫,莫扎特,格里高利咏叹调到蓝调关于课程主讲人:Craig Wright在1966年于the Eastman School获得钢琴乐和音乐史双学位,在1972年于哈佛大学获得博士学位。

Craig Wright从1973年开始在耶鲁大学任教,目前是the Henry L. and Lucy G的音乐教授。

在耶鲁大学,Craig Wright的成就包括常年流行的入门课程“聆听音乐”和选择性研讨会“探索大自然的天才”。

每年夏天,他都会带领一些耶鲁大学的社团区法国,德国和意大利采风。

他的六本著述包括:巴黎圣母院中的音乐(1989)、西方文明中的音乐(2005)、聆听音乐(5th edition, 2007)、聆听西方音乐(2007).他目前的工作是在写作“莫扎特:探索大自然的天才”在2004年Craig Wright被芝加哥大学授予人文学名誉博士学位。

课程安排:1. Introduction导言2. Introduction to Instruments and Musical Genres介绍乐器和音乐风格3. Rhythm: Fundamentals节奏:音乐的基础4. Rhythm: Jazz, Pop and Classical节奏:爵士流行和古典5. Melody: Notes, Scales, Nuts and Bolts旋律:音符,音节,基本细节6. Melody: Mozart and Wagner旋律:莫扎特和瓦格纳7. Harmony: Chords and How to Build Them和声:和弦和如何创建主题8. Bass Patterns: Blues and Rock贝斯风格:布鲁斯和摇滚9. Sonata-Allegro Form: Mozart and Beethoven奏鸣曲式:莫扎特和贝多芬10. Sonata-Allegro and Theme and Variations奏鸣曲式和主题以及主题变奏11. Form: Rondo, Sonata-Allegro and Theme and Variations (cont.)曲式:回旋曲式,奏鸣曲式,主题变奏曲12. Guest Conductor: Saybrook Youth Orchestra客席指挥:布鲁克青年交响乐团13. Fugue: Bach, Bizet and Bernstein赋格:巴赫,比才和伯恩斯坦14. Ostinato Form in the Music of Purcell, Pachelbel, Elton John andVitamin C帕赫贝尔,艾尔顿·约翰音乐中的固定音型15. Benedictine Chant and Music in the Sistine Chapel本尼迪克特教团圣歌和的音乐西斯廷教堂16. Baroque Music: The Vocal Music of Johann Sebastian Bach波洛克音乐:巴赫的声乐作品17. Mozart and His Operas莫扎特和他的歌剧18. Piano Music of Mozart and Beethoven莫扎特和贝多芬的钢琴音乐19. Romantic Opera: Verdi's La Traviata, Bocelli, Pavarotti and Domingo浪漫派歌剧:威尔第的《茶花女》,波切利,帕瓦罗蒂和多明戈20. The Colossal Symphony: Beethoven, Berlioz, Mahler and Shostakovich巨人的交响乐:贝多芬,柏辽兹,马勒,肖斯塔科维奇21. Musical Impressionism and Exoticism: Debussy, Ravel and Monet印象派音乐和异国情调:德彪西,拉威尔和莫奈22. Modernism and Mahler现代主义和马勒23. Review of Musical Style音乐风格的回顾下载地址,电驴会用吧?/topics/2832525/==================================经济学金融市场Financial Markets课程简介:金融机构是文明社会的重要支柱。

网易公开课客户端下载区耶鲁大学公开课下载区返回公开课首页耶鲁大学《自闭症讲座》共13课下载至3课耶鲁大学开放课程《金融理论》共26课下载至第2课耶鲁大学《英国近代史》共25课下载至第16课耶鲁《资本主义的成功、危机和改革共23课下载至第12课耶鲁大学《近代社会理论的基础》共25课下载至第19课耶鲁大学《新生有机化学》共37课下载至第10课耶鲁大学《心理学导论》共20课下载至第19课耶鲁大学热门课《死亡》共26课下载至26课耶鲁大学热门课《聆听音乐》共23课下载至第17课耶鲁大学《政治哲学导论》共24课下载至第24课耶鲁大学《新约及其历史背景》共26课下载至第26课耶鲁大学《旧约全书导论》共24课下载至第24课耶鲁大学文学课《弥尔顿》共24课下载至第24课耶鲁大学《文学理论导论》共26课下载至第26课耶鲁大学《1945年后的美国小说》共26课下载至第26课耶鲁大学文学课《现代诗歌》共25课下载至第25课耶鲁大学《古希腊历史简介》共24课下载至第23课耶鲁大学经济课《金融市场》共26课下载至第26课耶鲁《进化、生态和行为原理》共36课下载至第7课耶鲁《生物医学工程探索》共25课下载至第16课有关食物的心理学、生物学和政治学共23课下载至第23课耶鲁大学《全球人口增长问题》共24课下载至第24课耶鲁大学《美国内战与重建》共27课下载至第21课耶鲁大学《罗马建筑》共23课下载至第17课耶鲁大学《基础物理》共24课下载至第11课巴黎高等商学院公开课下载区《新产品开发中的创造力和心理学》共4课下载至第2课《Web2.0时代的营销沟通》共8课下载至第8课巴黎高等商学院《决策统计学》共7课下载至第7课巴黎高商《会计与管理控制常见问题共12课下载至第12课巴黎高商《第二届金融与统计学大会共12课下载至第12课巴黎高等商学院《对话领袖》共3课下载至第3课巴黎高等商学院《直观的智慧》共11课下载至第11课麻省理工大学公开课下载区麻省《艺术和科技中的感觉与想象》共4课下载至第2课麻省理工《核反应堆安全》共6课下载至第6课麻省理工《电路和电子学》共26课下载至第9课麻省理工《供应链管理专题》共16课下载至第5课麻省理工《城市面貌——过去和未来共4课下载至第2课麻省理工学院《探索黑洞》共6课下载至第6课麻省理工学院《媒体、教育、市场》共14课下载至第14课麻省理工物理课程《电和磁》共36课下载至第17课麻省理工学院《固态化学导论》共33课下载至第33课麻省理工学院《商业及领导能力》共16课下载至第1课麻省理工学院《算法导论》共24课下载至第6课麻省理工学院《生物学导论》共35课下载至第35课麻省理工物理课《经典力学》共35课下载至第35课麻省理工《计算机科学及编程导论》共24课下载至第24课麻省理工学院《电影哲学》共4课下载至第4课麻省理工《西方世界的爱情哲学》共4课下载至第1课麻省理工学院《线性代数》共34课下载至第16课麻省理工学院《化学原理》共36课下载至第36课麻省理工学院《微分方程》共33课下载至第19课麻省理工学院《多变量微积分》共35课下载至第35课麻省理工《单变量微积分》共39课下载至第13课麻省理工学院《微积分重点》共18课下载至第18课麻省理工学院《热力学与动力学》共36课下载至第36课麻省理工学院《振动与波》共23课下载至第5课麻省理工学院《音乐的各种声音》共1课下载至第1课斯坦福大学公开课下载区《戴尔CEO Michael Dell谈创业和发共17课下载至第17课斯坦福大学《全球气候与能源计划》共12课下载至第1课《扎克伯格谈Facebook创业过程》共9课下载至第9课斯坦福《微软CEO谈科技的未来》共9课下载至第9课斯坦福大学《Twitter之父演讲》共14课下载至第14课斯坦福大学《百度CEO李彦宏演讲》共8课下载至第8课斯坦福:应对气候变化—后哥本哈根共6课下载至第3课斯坦福大学《癌症综合研究》共56课下载至第19课斯坦福大学《健康图书馆》共76课下载至第52课斯坦福《从生物学看人类行为》共25课下载至第4课斯坦福《非裔美国人历史——自由斗共18课下载至第18课斯坦福大学《临床解剖学》共14课下载至第4课斯坦福大学《抽象编程》共27课下载至第4课斯坦福大学《编程范式》共27课下载至第4课斯坦福大学《iPhone开发教程》共28课下载至第10课斯坦福大学《编程方法学》共28课下载至第23课斯坦福大学《7个颠覆你思想的演讲共7课下载至第7课斯坦福大学金融课《经济学》共10课下载至第5课斯坦福大学《商业领袖和企业家》共4课下载至第4课斯坦福大学《机器人学》共16课下载至第2课斯坦福大学法学课《法律学》共6课下载至第2课斯坦福大学《机器学习课程》共20课下载至第2课哈佛大学公开课下载区哈佛大学热门课程《公正》共12课下载至第12课哈佛大学热门课程《幸福课》共23课下载至第23课哈佛大学《计算机科学cs50》共20课下载至第20课普林斯顿大学公开课下载区普林斯顿大学《科技世界的领导能力共15课下载至第15课普林斯顿大学热门课程《人性》共12课下载至第12课普林斯顿大学《领导能力简介》共5课下载至第5课普林斯顿大学《能源和环境》共11课下载至第1课普林斯顿大学《国际座谈会》共18课下载至第18课加州大学伯克利分校公开课下载区加州大学伯克利分校《社会认知心理学》共25课下载至第1课加州伯克利《世界各地区人民和国家》共17课下载至第6课加州大学伯克利分校《数据统计分析》共42课下载至第10课加州大学洛杉矶分校公开课下载区加州大学洛杉矶分校-家庭夫妇心理共17课下载至第17课牛津大学公开课下载区牛津《<美丽公主>为何出自达芬奇之手》共5课下载至第5课牛津大学哲学课《哲学概论》共17课下载至第5课牛津大学《批判性推理入门》共6课下载至第4课牛津大学《尼采的心灵与自然》共7课下载至第1课旧金山亚洲艺术博物馆旧金山亚洲艺术博物馆《日本艺术史共22课下载至第6课亚琛工业大学亚琛工业大学《机械制造》共13课下载至第2课。

耶鲁大学哲学死亡开放课程笔记第一阶段总结1、二元论和唯心主义尽管物理主义是随着科学发展看似是正确理解事物的方式,但二元论也不是一无是处,因为思考首先就要把事物分类、明确、定义,而把事物一分为二是寻找区别的过程。

比如说,我们研究大脑时,就可以把人类大脑后天积累的神经连接模式单独区分出来,也可以叫做灵魂。

大脑这个宇宙最复杂的装置可以看作人体的灵魂。

人的复杂性可以看作是生物界的灵魂,同理,所有星体可以看作宇宙的灵魂,因为宇宙是一个熵增的过程(目前还是理论阶段,姑且信之),所有熵减的存在都可以看作与基本的事物本质相反的东西,而且这种熵减的存在大大影响了宇宙的形态,因此可以被看作灵魂。

二元论的思维模式其实和认识论的基本过程有相通之处,也许正因如此,笛卡尔的主要思想就体现在这两块。

唯心主义认为没有身体,只有灵魂。

这种论点很迷人,很多哲学家都喜欢这样的思维游戏,也许他们智商太高,内省太深,也许是他们乐于质疑常人所习惯的观感。

唯心主义琢磨起来也确实有趣,就象电影《黑客帝国》。

唯心主义认为,人所认为存在的东西都是人“认为”存在的,没有灵魂去认为,物质可能是不存在的,或者不是我们看到的那样的存在,而且不同的灵魂可能还会有不同的感知。

按现代科学哲学说法,这种理论的问题是不能证伪,就像如果有人说孙悟空在前一秒钟制造了人类,而且给所有人类各自的记忆,都以为自己活在一个有悠久历史、完整的社会关系的土地上。

这样的论点是没法去证伪的,唯心主义也是如此。

另外,以唯心主义的观点其实恰好可以反驳灵魂说,人之所以认为人有心灵是不是因为人感觉自己有心灵?也就是所谓的心灵只是人感觉的结果,不是原因。

也就是说,心灵的概念也可能是人感觉到结果,而心灵本身是不存在的。

那么人是用什么认为自己有心灵呢?心灵吗?这应该算循环论证还是自相矛盾呢?但唯心主义也有其实际用处,质疑自身的感觉体验,是唯心主义对人类认识进步的一大助力。

比如康德认为所谓的物质只是人们所认为的物质,时间和空间只是人感觉的方式,不是真正的存在,也不是真正的物质本质。

耶鲁公开课—博弈论笔记第一节、名词解释优势策略(Dominant strategy ):不论其他局中人采取什么策略,优势策略对一个局中人而言都是最好的策略。

即某些时候它胜于其他策略,且任何时候都不会比其他策略差。

注:1、“优势策略”的优势是指你的这个策略对你的其他策略占有优势,而不是无论对手采用什么策略,都占有优势的策略。

2、采用优势策略得到的最坏的结果不一定比采用另外一个策略得到的最佳的结果略胜一筹。

严格劣势策略(strictly dominated strategy):被全面的严格优势策略压住的那个策略,也就是说不是严格优势策略以外的策略。

弱劣势策略:原来不是严格劣势策略,但是经过剔除严格劣势策略后,这个策略就成了严格劣势策略。

例:囚徒困境囚徒到底应该选择哪一项策略,才能将自己个人的刑期缩至最短?两名囚徒由于隔绝监禁,并不知道对方选择;而即使他们能交谈,还是未必能够尽信对方不会反口。

就个人的理性选择而言,检举背叛对方所得刑期,总比沉默要来得低。

试设想困境中两名理性囚徒会如何作出选择:若对方沉默、背叛会让我获释,所以会选择背叛。

若对方背叛指控我,我也要指控对方才能得到较低的刑期,所以也是会选择背叛。

二人面对的情况一样,所以二人的理性思考都会得出相同的结论——选择背叛。

背叛是两种策略之中的支配性策略。

因此,这场博弈中唯一可能达到的纳什均衡,就是双方参与者都背叛对方,结果二人同样服刑2年。

例:协和谬误20世纪60年代,英法两国政府联合投资开发大型超音速客机,即协和飞机。

该种飞机机身大、装饰豪华并且速度快,其开发可以说是一场豪赌,单是设计一个新引擎的成本就可能高达数亿元。

难怪政府也会被牵涉进去,竭力要为本国企业提供更大的支持。

项目开展不久,英法两国政府发现:继续投资开发这样的机型,花费会急剧增加,但这样的设计定位能否适应市场还不知道;但是停止研制也是可怕的,因为以前的投资将付诸东流。

随着研制工作的深入,他们更是无法做出停止研制工作的决定。

耶鲁大学公开课哲学死亡观后感《耶鲁大学公开课哲学死亡观后感》在耶鲁大学公开课中学习关于哲学的知识,我被一堂名为《死亡》的课程深深吸引。

通过这堂课,我对死亡的观念有了更深入的了解,并思考了人类对死亡的态度以及死亡对个人生活的影响。

起初,当我听到这个主题时,我的内心感到一丝恐惧和不安。

死亡是一个生命中不可避免的事实,每个人都要面对它。

然而,我们常常回避思考死亡,因为它给我们带来了痛苦和无助的情绪。

因此,当我坐在教室里,准备深入探讨这个主题时,我对自己的情绪进行了思考。

教授从历史和文化的角度出发,向我们展示了死亡在不同文明中的不同观念。

例如在古希腊文明中,人们相信死后的世界是一个冥府,而在基督教文明中,人们相信死后会有天堂和地狱。

这让我意识到,死亡观念的差异取决于文化、宗教和个人信仰的影响。

在这堂课程中,教授还讨论了一些哲学家的观点。

例如,苏格拉底认为死亡是生命中最重要的问题之一,因为它从根本上改变了一切。

他主张通过深思熟虑死亡来实现真正的生活。

这种观点引起了我的共鸣,我开始思考死亡对个人生活的影响。

生命的有限性使我们珍惜时间。

当我们意识到生命的脆弱和短暂时,我们更加珍惜每时每刻。

我们开始更加重视与亲朋好友的关系,努力追求自己的梦想,以及为社会做出积极的贡献。

死亡的存在给我们提醒,让我们更加明智地利用我们的有限时间。

另一方面,死亡也给我们带来了对意义和价值的思考。

如果我们的生命只是短暂的,那么我们应该如何定义自己的意义和价值?这是一个复杂而深刻的问题,没有标准答案。

每个人都有不同的经历和信仰,因此对于这个问题的回答也会有所不同。

然而,这种思考可以帮助我们更好地了解自己,并决定我们在这个世界上的目标和使命。

在这堂课程中,教授还提到了死亡的恐惧,以及我们如何面对死亡的恐惧。

死亡带来的不确定性和未知感令人恐惧,但这也是人类共同的情感。

教授告诉我们,面对死亡的恐惧并不是坏事,相反,它可以促使我们更积极地生活。

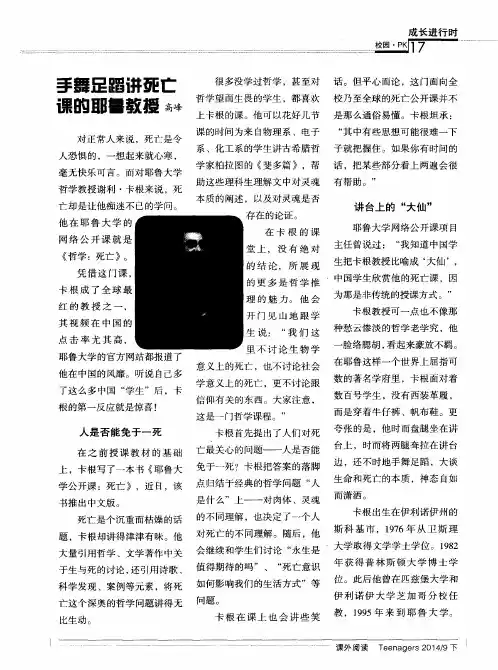

在中国,多数老师有时还是单方面的传声筒,学生是被排除在外的。

名校公开课,今天你淘了吗不用点名,不用占座,没有考试,没有学分,想上就上的国外名校课程让中国的高校学生、白领阶层趋之若鹜,大声宣称——以前爱逃课,现在爱“淘”课!你知道2006年哈佛大学最受欢迎的讲师是谁,去年最火爆的新生公共课又是哪门吗?你知道耶鲁大学那个半仙一样盘腿坐在讲台上大谈死亡哲学的大胡子老头吗?你知道即便不能坐在鼎鼎大名的常青藤院校课堂里,在家照样能够免费聆听大师的授课、理化工商文哲医史任君选择吗?2001年,美国麻省理工学院率先拉开了网络公开课程的序幕,计划将该学院的全部课程资料都在网上公布,让全世界任何一个角落里的任一网络使用者都可以免费取用。

嗅觉敏锐的人惊呼:高高在上的象牙塔正在卸下门锁、拆掉围墙,这是教学史上继远程函授之后又一令人激动的创举!果然,麻省理工不是一个人在战斗。

耶鲁、哈佛、剑桥、牛津等世界名校以及财力丰厚的基金会的陆续加入,犹如水滴汇成浪花,将“公开教育资源”(Open Educational Resources,O.E.R)运动推向了正轨,并且一发不可收。

不用点名,不用占座,没有考试,没有学分,想上就上的国外名校课程让中国的高校学生、白领阶层趋之若鹜,大声宣称——以前爱逃课,现在爱“淘”课!大家都来OER2005年以来,全球已经有150万人次在YouTube上浏览过戴蒙德教授的网络课程“综合生物”。

除了她以外,还有许多世界顶级学校的大师——比如耶鲁大学经济学教授、当代行为金融学主要创始人罗伯特·希勒、哈佛大学“积极心理学——幸福课”的讲授者泰勒·本沙-哈尔、耶鲁大学的哲学“大仙”雪莱·卡根等,都成了走出校园、走向世界的网络新一代学术明星。

麻省理工学院72岁的物理学教授瓦尔特·勒温同样因为网络开放课程成为千万学子顶礼膜拜的对象。

这位身高188厘米,满头白发的教授,为了介绍钟摆的周期与吊挂物体的质量无关,曾躺在从天花板垂下的吊索上,让自己像钟摆一样摆荡。

博弈论作业(博弈论24讲)数应专业一、1、理性人:指代这一类人,他们只关心自己的利益。

2、如果选择a的结果严格优于b,那么就说a相对于b来说是一个严格优势策略。

结论:不要选择严格略施策略。

3、理性人的理性选择造成了次优的结果4、举例:囚徒困境、宿舍卫生打扫问题、企业打价格战等5、协和谬误收益很重要,“如欲得之,必先知之”6、要学会换位思考,站在别人的立场上看别人会怎么做,在考虑自己受益的同时,要注意别人会怎么选择二、1、打渔问题、全球气候变暖与碳排放问题2、博弈的要素:参与人、策略集合、收益3、如果策略a严格劣于策略b,那么不管他人怎么选择,b总是更好的选择4、军队的入侵与防卫问题5、所有人都从1到100中选个数字,最接近所有人选的数字的均值的2/3者为胜,这个数字是多少呢?作为理性人,每个人都会选择67(100*2/3)以下的数,进一步假设你的对手也是理性的,你会选择45(100*4/9)以下的数……依据哲学观点,如果大家都是理性程度相当的,那么最后数字将为1,然而结果却是9,这说明博弈的复杂性6、共同知识与相互知识的区别三、1、利用迭代剔除法领悟中间选民问题2、迭代剔除法就是严格下策反复消去法,不断地把劣势策略剔除出去,最后只剩下相对优势的策略3、中间选民问题就是,在两党制中,政党表述施政纲领要吸引位于中间位置的选民,他们认为在选举中处于中间标度可以吸引左右两边的选民,并以此获得胜利。

4、中间选民问题理论成立的条件是有两个参与人;政治立场能使选民相信。

5、由此延伸出来的还有加油站选址问题,两家加油站不是在不同的路口选址,而是在不确定哪个位置较佳的时候会选在同一处,这也是“中间选民定理”的凸显6、在迭代剔除法不能运用时,比如说该博弈中博弈方1和2均没有严格下策,可以用二维坐标系画出选择策略之后的收益分布四、1、罚点球:一个经过模型简化的点球模型:罚球者可以选择左路,中路,右路3种路线去踢点球,门将可以选择向左扑救或者向右扑救(门将没有傻站着不动的option)。

耶鲁大学哲学死亡开放课程笔记1

第一课:课程介绍

穿着随意、行为不羁的教授在这节课里主要介绍了这门课程的讨论范围,教学的基本方法,以及课程的成绩考核。

教授明确了这门课程不会考虑宗教问题,也不会讨论有关死亡的社会问题,以及如何避免死亡的生物学问题。

这门课主要考虑讨论死亡的本质以及通过讨论此类问题时所产生的哲学疑问。

整个课程第一部分为死亡本质问题,即形而上学部分,主要方向为自我本质和人的同一性问题。

第二部分为死亡的价值论,也就是对死亡的态度和评价。

最后讨论自杀问题。

教授在这门课程的介绍中提出了一些观点,比如灵魂是不存在的,对永生的渴望可能是没有价值的,甚至自杀也不是完全不符合道德的。

由此看来,教授的目的是,希望通过这门课可以教授一些思维方法,以及颠覆一些关于死亡的世俗观点。

在关于灵魂的介绍中,教授指出,人希望有灵魂是因为希望永生。

这从某种程度上暗示了灵魂学说不是一种理性思考的结论,而是一种感性渴望的产物。

第二课:人的本质:二元论与物理主义

这节课主要是引题,通过层层剖析介绍两种对灵魂的主要观点,并且表现了教授的思维方式,就是层层深入,不停的提问,产生新问题,再分析,再提问。

教授就从最基本的问题开始延伸,既然是死亡课,第一个问题是我们能否幸免一死?由于我们都知道人是不可能永生的,起码身体不能,那么死后是否会有一部分,比如灵魂,可以继续存在?这就进一步引出了“我是什么?”的问题,也就有了人活着的本质是什么的问题,最后提及了同一性的问题。

这门课的前半部分主要讨论死亡的本质问题,或者说是形而上学问题,基本就是对以上这些问题的分析。

1、首先讨论第一个问题----人能否幸免一死?教授不从生物学角度考虑,只从哲学角度考虑。

他认为,这个问题首先就是定义的问题,死亡的定义就是生命的结束,死亡之后就无所谓生命,那么这个问题本身就是矛盾的。

教授的意思是,如果定义明确了,自然就可以避免愚蠢的问题,讨论这样哲学问题都是故作高深,而他讲了那么多比喻和笑话都是对故作高深的嘲笑。

思考:

每个人从直觉上都是希望永生的,所以产生灵魂论或者说二元论并不奇怪。

通过这个不是问题的问题,教授努力展示的是他实证倾向,并且不会在抽象概念上过多纠缠。

2、既然人都是要死的,从死亡的现象来看,经过几个步骤后人的肉体就死亡了,现在的问题是“肉体死亡后人是否还能存在”的问题,或者说是否有什么东西在人死后还能存在。

3、因为是哲学课,所以任何问题都需要思考,尽管我们都知道人死后,就没有什么东西存在了,剩下没腐烂的肉体不是人,是尸体。

但我们没有明确的证据证明这一点,这就引出了下一个问题,“人是什么”,或者说人的本身都包括什么,人是个什么样的实体。

4、由此引出了两个主要观点,一个是二元论,就是人是由灵魂和肉体组成的,现代一点的说法是人是由心灵和肉体组成的,也就是人有一部分是非物质的。

另一个观点是物理主义,即人没有什么部分是非物质的存在。

5、教授顺带提了第三种观点,即人只有灵魂没有肉体。

所有的物理对象只是一种感觉,我们心灵的感觉,那些物理对象之所以为物

理对象,是因为心灵把它们当作物理对象,那些实体本身或许并非我们所感受的那样或者本身并不存在,这个观点在哲学里被称作唯心主义。

6、二元论的看法,首先看灵魂说,灵魂既是非物质的实体,但也可以和身体(物质)互动。

一方面,灵魂可以指示和命令身体。

另一方面,身体又能刺激灵魂感知。

(二元论还有其它更复杂的观点,这里暂不讨论)。

灵魂既然是和身体互动,就说明它应该在人体内,但由于其是非物质的,我们不能指定其在身体的某个位置。

但问题在于灵魂是非物质的,那么当肉体死亡,它会继续存在。

但这就带来了第一个问题,灵魂是控制肉体和感知肉体的,肉体没有了之后,灵魂还控制什么、感知什么呢?

第二个问题,就是,如果人死后灵魂还在,那么人的肉体只是暂时存在的一个东西,不是人本身,也就得出一个结论:人即灵魂!身体只是人临时的一个房子或者玩具。

思考:

解释第二个问题只能通过宗教,但教授是不谈论宗教的,而且这门课的推进手段就是质疑,各个宗教解释都是经不起质疑的。

因为宗教总是和真善美道德准则联系在一起,质疑宗教就象质疑道德准则一样,成为邪恶的一部分,其实我们每天都在质疑一些东西,食品安全、制度公正、信息真实、科学理论等等。

唯独质疑宗教似乎是大逆不道的,就好象应该把质疑宗教者和恐怖分子划在反人类的群体里。

由此还出现了一个名词,无神论者,最近有个科学家认为这个词是很可笑的,因为没有什么不打篮球者、不打高尔夫球者之类的名词。

他认为,有神论才是需要标注的,无神论不需标注。

第一个问题才是致命的,因为,如果灵魂失去了控制能力和感知能力,还能说灵魂是存在的吗?因为灵魂在肉体活着的时候是感知肉体并控制肉体的,那么在人的肉体逐步死亡的过程中也会不断让灵魂感知死亡,一步一步地,失去控制和感知,最终完全失去。

但由于灵魂是非物质的,那么灵魂是否无法被实体过程所摧毁呢?如果灵魂没有被摧毁,但是又没有了控制和感知的媒介,灵魂自身怎么感知自己的存在?要知道,我们假定有灵魂的证据,或者说感到有灵魂的证据,就是从灵魂的控制和感知体验中来的,没有了这些体验,灵魂就没有证据能证明其存在。

关于灵魂在肉体死后可以自由脱离肉体位置,也就是从第二个问题引申出来的灵魂说支持者的辩驳。

教授通过驳斥灵魂出窍的传说对这个问题也同样质疑。

而且,如果物理过程可以让灵魂感受到,那么也就是物质可以影响灵魂。

也就是,即便有灵魂,也是有极大的可能在肉体逐渐死亡的

过程中受其不断影响避免不了毁灭。

如果灵魂不需要位置,那么我们怎么会有身体,即便灵魂论者否认灵魂在人体的具体某处,那也不能否认灵魂和身体有一定的联系。

如果连这个也否认,那么讨论灵魂也就没有意义了,完全不归属任何事物、也不和任何事物联系的东西也就没有讨论的意义。

其实教授说了这么多灵魂,只是引子,他的用意是驳斥了灵魂永生说后,再驳斥高级二元论,即,心灵是可以随肉体死亡而毁灭的,但心灵依然是具有非物质特性的。

这个二元论才是物理主义的真正对手。

7、物理主义观,核心思想是,人只是个肉体,一个生物学意义上的物质实体。

只不过更复杂,能做更多的事,能理性思考、会逻辑推理、有感情、可以创造、拥有梦想和抱负、可以彼此沟通的肉体,但所有这些被归为心灵的东西,依然只是物质表现,没有非物质实体的作用。