信道的纠错编码

- 格式:ppt

- 大小:17.34 MB

- 文档页数:1

FEC前向纠错编码-信道编码冗余程度 <-> 丢包率FEC编码产⽣冗余包过程发送RTP包过程接收解码,以及FEC恢复丢失包过程3,PLCPLC也主要针对丢包因素。

它本质上是⼀种信号处理⽅法,利⽤前⾯收到的⼀个或者⼏个包来近似的产⽣出当前丢的包。

产⽣补偿包的技术有很多种,⽐如基⾳波形复制(G711 Appendix A PLC⽤的就是这种技术)、波形相似叠加技术(WSOLA)、基⾳同步叠加(PSOLA)技术等,这些都很专业,有兴趣可以找相关的⽂章看看。

对codec⽽⾔,如果⽀持PLC功能,如G729,就不需要再在外部加PLC功能了,只需要对codec做相应的配置,让它的PLC功能使能。

如果不⽀持PLC功能,如G711,就需要在外部实现PLC。

PLC对⼩的丢包率(< 15%)有⽐较好的效果,⼤的丢包率效果就不好了,尤其是连续丢包,第⼀个丢的包补偿效果还不错,越到后⾯丢的包效果越差。

把Jitter Buffer、FEC、PLC结合起来就可以得到如下的接收侧针对⽹络环境因素的提⾼⾳质⽅案:从⽹络收到的RTP包如是原始包不仅要PUT进JB,还要PUT进FEC。

如是冗余包则只PUT进FEC,在FEC中如果⼀组包中原始包的个数加上冗余包的个数达到指定值就开始做FEC解码得到丢失的原始包,并把那些丢失的原始包PUT进JB。

在需要的时候把语⾳帧从JB中GET出解码并有可能做PLC。

4,重传重传也主要针对丢包这种因素,把丢掉的包再重新传给对⽅,⼀般都是采⽤按需重传的⽅法。

我在⽤重传的⽅法时是这样做的:接收⽅把收到的包排好序后放在buffer⾥,如果收到RTP包头中的sequence number能被5整除(即模5),就统计⼀下这个包前⾯未被播放的包有哪些没收到(即buffer⾥相应位置为空),采⽤⽐特位的⽅式记录下来(当前能被5整除的包的前⼀个包⽤⽐特位0表⽰,丢包置1,不丢包置0,⽐特位共16位(short型),所以最多可以看到前16个包是否有丢包),然后组成⼀个控制包(控制包的payload有两⽅⾯信息:当前能被5整除的包的sequence number(short型)以及上⾯组成的16位的⽐特位)发给对⽅,让对⽅重发这些包。

通信系统中的信道编码与纠错技术引言:信道编码与纠错技术是通信系统中非常关键的一部分。

它们通过在发送端对数据进行编码,使数据在信道中传输时能够更容易地被接收端正确解码,并通过纠错技术修复由信道传输过程中引起的错误。

本文将详细介绍信道编码与纠错技术的基本概念、原理以及应用。

一、信道编码的基本概念和原理1. 信道编码的概念信道编码是一种用于提高通信系统传输可靠性的技术。

它通过在发送端对数据进行编码,将原始数据转换成一种冗余数据,增加了数据传输的冗余度,从而使数据更具鲁棒性,减少在信道传输过程中引起的误码率。

2. 信道编码的原理信道编码的原理是通过重新组织数据位来减小出错的可能性。

最常见的信道编码方式是使用冗余比特(Redundant Bits),即在原始数据中添加额外的冗余比特。

常见的冗余编码方式包括奇偶校验码、循环冗余校验码(CRC码)等。

3. 奇偶校验码奇偶校验码是最简单的一种纠错码。

它将一个比特作为校验位,使得数据位中的1的个数为奇数或偶数。

接收端根据接收到的数据位个数来判断是否存在错误。

4. 循环冗余校验码(CRC码)循环冗余校验码是一种通过多项式除法实现的纠错码。

发送端通过对数据进行一系列运算生成CRC码,并将CRC码添加到数据帧中发送出去。

接收端同样通过一系列运算计算接收到的数据帧的CRC码,并与发送端传送的CRC码进行比较,从而判断是否存在错误。

二、纠错编码的基本概念和原理1. 纠错编码的概念纠错编码是一种能够检测和纠正数据传输过程中出现的错误的技术。

当信道中的噪声或干扰引起数据发生错误时,纠错编码能够通过冗余信息恢复原始数据,并确保数据传输的完整性和准确性。

2. 纠错编码的原理纠错编码的原理是通过添加冗余信息来提高数据的可靠性。

纠错编码可以通过循环冗余校验码(CRC码)、海明码(Hamming码)等方式来实现。

3. 海明码(Hamming码)海明码是一种常用的纠错编码技术。

它通过在原始数据中添加一定数量的冗余比特,使得接收端可以根据接收到的数据位推断出错误的位,并进行纠正。

Lora技术的信道编码与纠错算法随着物联网和智能城市的快速发展,低功耗广域网(LPWAN)技术也越来越受到关注。

作为一种广受欢迎的LPWAN解决方案,Lora(长距离无线技术)在许多应用场景中都表现出色。

这种无线技术通过实现低功耗、长距离通信和高抗干扰能力,为物联网设备之间的通信提供了可靠的解决方案。

在Lora技术中,信道编码与纠错算法起着至关重要的作用,本文将深入探讨这方面的知识。

一、Lora技术的基本原理Lora技术是由塞门特公司开发的一种低功耗广域网通信技术,采用了与传统通信技术不同的调制方式和工作频段。

Lora技术的主要特点是长距离通信,能够在城市环境下覆盖数公里的范围,并且拥有低功耗和高抗干扰能力。

其庞大的覆盖范围使其成为物联网应用中的理想选择。

为了实现高抗干扰能力和长距离通信,Lora技术采用了扩频技术。

扩频技术通过将原始信号进行扩展,在频域上进行频率跳变,从而降低了信号在频域上的峰值功率。

这种技术提高了信号的抗干扰性能,使其能够在复杂的无线环境中工作。

二、信道编码的作用在Lora技术中,信道编码是起到非常重要的作用。

信道编码是一种将原始数据转换为编码数据的技术,在无线通信领域中广泛应用。

它能够提高无线信号的可靠性,增强其抗干扰能力。

Lora技术中采用的信道编码方式是前向纠错编码(FEC)。

FEC编码通过在原始数据之后添加冗余位,使得接收端能够在一定程度上纠正信道中的错误。

Lora 技术采用了低密度奇偶校验(LDPC)编码和连续编码。

三、LDPC编码LDPC编码是一种基于矩阵运算的前向纠错编码技术。

它通过对原始数据进行矩阵运算和校验,生成冗余位信息。

接收端可以利用这些冗余位信息对信道中的错误进行纠正。

LDPC编码具有很高的性能,能够在高信噪比环境下实现接近信道容量的性能。

它在Lora技术中被用作信道编码方式,提高了信号的抗干扰能力和可靠性。

四、连续编码除了LDPC编码,Lora技术中还采用了连续编码(CRC)技术来进一步增强信号的可靠性。

通信系统中的信道编码与纠错码在传统的通信系统中,由于信道噪声、传输距离等因素的存在,会导致数据传输过程中出现错误。

为了提高数据传输的可靠性,减少错误率,信道编码与纠错码成为了不可或缺的关键技术。

本文将详细介绍信道编码与纠错码的概念、分类、基本原理以及实际应用,并给出相应的步骤和实例。

一、信道编码的概念与分类信道编码是指将输入数据序列变换为具有更好纠错能力的输出码序列的过程。

根据编码方式的不同,信道编码可分为系统级编码和部分编码。

系统级编码对整个传输链路进行编码,包括源编码、信道编码和解码。

而部分编码仅仅对输入数据序列进行编码,对码序列不做任何处理。

二、纠错码的概念与分类纠错码是一种特殊的信道编码,它能够在接收端将产生的错误恢复到原始数据。

纠错码根据纠错能力不同可分为前向纠错码和远程纠错码。

前向纠错码能够在接收端对错误数据进行纠正,而远程纠错码则需要依靠反馈通道与发送端进行交互。

三、信道编码与纠错码的原理信道编码和纠错码的基本原理是通过对数据进行冗余编码,以增加数据的可靠性和纠错能力。

信道编码一般采用字节级和位级两种方式进行,而纠错码则通常使用海明码、码距码和布尔码等。

当接收端检测到错误数据时,根据编码规则进行纠错操作,恢复原始数据。

四、信道编码与纠错码的实际应用信道编码与纠错码广泛应用于各种通信系统中,包括无线通信、光纤通信和卫星通信等。

在无线通信领域,信道编码与纠错码能够提高信号的抗干扰能力,减少信号衰减和多径效应对数据传输的影响。

在光纤通信中,信道编码与纠错码可以增加传输距离和传输速率,提高光纤通信的可靠性。

而在卫星通信方面,信道编码与纠错码则能够提高卫星信号的接收质量和恢复能力。

五、信道编码与纠错码的步骤1. 确定需求:根据通信系统的特点和数据传输的要求,确定所需的信道编码与纠错码的类型和参数。

2. 编码方案设计:根据所选取的信道编码与纠错码类型,设计相应的编码方案,包括码率、码长和纠错能力等。

通信系统的信道编码与纠错技术随着现代通信技术的飞速发展,人们对于信息传输的要求越来越高。

在信道传输中,由于噪声、干扰或其他原因,常常会引起传输数据的错误。

为了保证数据的可靠性和准确性,信道编码与纠错技术应运而生。

本文将详细介绍信道编码的概念、分类及常见的纠错技术,帮助读者全面了解通信系统的信道编码与纠错技术。

一、信道编码的概念及分类1. 信道编码的基本概念信道编码是指在信源编码之后,将编码后的数据再进行处理,以提高传输数据的可靠性和纠错能力的技术方法。

通过引入冗余信息来增加冗余度,以提高数据传输的可靠性。

2. 信道编码的分类根据编码方式的不同,信道编码可以分为线性码和非线性码。

其中,线性码又分为块码和卷积码。

块码逐个码字进行编码和解码,卷积码以一定的法则对编码结果进行处理。

非线性码则是指非块码和非卷积码。

二、常见的纠错技术1. 奇偶校验码(Parity Check Code)奇偶校验码是最简单的一种纠错码。

它通过在数据中增加一个奇偶位,使数据中1的个数为奇数或偶数,以实现错误检测和纠错。

当传输过程中发生错误时,可以通过检验位的比对来判断错误所在,并进行纠正。

2. 海明码(Hamming Code)海明码是一种线性块码,可以对传输数据进行纠错。

它通过在数据中添加冗余位,并且保证任意2位之间的距离至少为3,从而实现单位错误的检测和纠正。

3. 重复码(Repetition Code)重复码是一种简单的纠错码,它通过将发送数据进行重复,提高了错误纠正的能力。

当接收端接收到多个相同的数据时,可以根据多次接收到的数据进行比对,选择出现次数最多的数据作为正确数据。

4. BCH码(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem Code)BCH码是一种广泛应用于磁盘存储、有线和无线通信等领域的纠错码。

它通过将数据分为若干个块,每个块都使用海明码进行编码。

BCH码不仅可以实现单个错误的检测和纠正,还能够检测和纠正多个错误。

常用信道编码及应用信道编码是一种在通信系统中使用的技术,它通过在数据传输过程中添加冗余信息,以提高通信系统的性能和可靠性。

以下是一些常用的信道编码及其应用:1. 奇偶校验码(Parity Codes):-应用: 用于检测单一比特错误。

常见的奇偶校验码包括偶校验和奇校验。

2. 循环冗余检测(Cyclic Redundancy Check, CRC):-应用: 用于检测多比特错误,通常在数据传输中用于网络通信、存储系统和无线通信。

3. 汉明码(Hamming Code):-应用: 用于检测和纠正单一比特错误。

广泛应用于计算机存储系统、内存模块和通信系统。

4. 卷积码(Convolutional Codes):-应用: 主要用于无线通信系统,如移动通信和卫星通信。

卷积码具有更强的纠错能力,可在高噪声环境下提供可靠的数据传输。

5. Turbo码:-应用: 一种高性能的误差纠正编码,常用于通信系统中,特别是在无线通信和卫星通信中。

6. LDPC码(Low-Density Parity-Check Codes):-应用: 在通信领域中广泛使用,特别是在高速通信和存储系统中。

LDPC码具有很好的纠错性能。

7. Reed-Solomon码:-应用: 主要用于数据存储和传输,如光盘、磁盘、数字电视、数据通信等。

Reed-Solomon 码能够纠正多比特错误。

8. 卷积LDPC码(Convolutional LDPC Codes):-应用: 结合了卷积码和LDPC码的优势,适用于高速通信系统,如光纤通信和数字电视。

这些编码技术在不同的通信环境和应用中发挥着关键作用,提高了数据传输的可靠性和稳定性。

选择合适的信道编码取决于通信系统的要求,如带宽、误码率容忍度和延迟等。

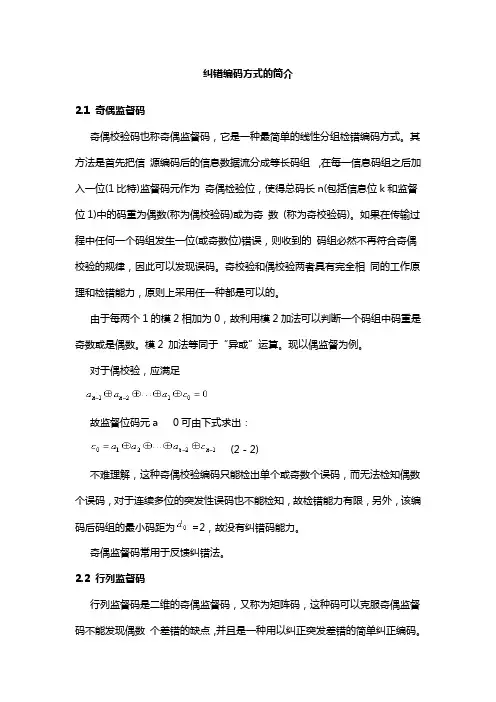

纠错编码方式的简介2.1 奇偶监督码奇偶校验码也称奇偶监督码,它是一种最简单的线性分组检错编码方式。

其方法是首先把信源编码后的信息数据流分成等长码组,在每一信息码组之后加入一位(1比特)监督码元作为奇偶检验位,使得总码长n(包括信息位k和监督位1)中的码重为偶数(称为偶校验码)或为奇数 (称为奇校验码)。

如果在传输过程中任何一个码组发生一位(或奇数位)错误,则收到的码组必然不再符合奇偶校验的规律,因此可以发现误码。

奇校验和偶校验两者具有完全相同的工作原理和检错能力,原则上采用任一种都是可以的。

由于每两个1的模2相加为0,故利用模2加法可以判断一个码组中码重是奇数或是偶数。

模2 加法等同于“异或”运算。

现以偶监督为例。

对于偶校验,应满足故监督位码元a 0可由下式求出:(2-2)不难理解,这种奇偶校验编码只能检出单个或奇数个误码,而无法检知偶数个误码,对于连续多位的突发性误码也不能检知,故检错能力有限,另外,该编码后码组的最小码距为 =2,故没有纠错码能力。

奇偶监督码常用于反馈纠错法。

2.2 行列监督码行列监督码是二维的奇偶监督码,又称为矩阵码,这种码可以克服奇偶监督码不能发现偶数个差错的缺点,并且是一种用以纠正突发差错的简单纠正编码。

其基本原理与简单的奇偶监督码相似,不同的是每个码元要受到纵和横的两次监督。

具体编码方法如下:将若干个所要传送的码组编成一个矩阵,矩阵中每一行为一码组,每行的最后加上一个监督码元,进行奇偶监督,矩阵中的每一列则由不同码组相同位臵的码元组成,在每列最后也加上一个监督码元,进行奇偶监督。

如果用×表示信息位,用 表示监督位,由矩阵码的结构可如图6-5所示,这样,它的一致监督关系按行及列组成。

每一行每一列都是一个奇偶监督码,当某一行(或某一列)出现偶数个差错时,该行(或该列)虽不能发现,但只要差错所在的列(或行),没有同时出现偶数个差错,则这种差错仍然可以被发现。

矩阵码不能发现的差错只有这样一类:差错数正好为4倍数,而且差错位臵正好构成矩形的四个角,如图6- 5中所示有的差错情况。

信道编码分类信道编码是一种将数据信息转换成特定格式的编码方式,以提高数据的可靠性和传输速率。

根据不同的编码方式,信道编码可分为三大类:前向纠错码、回退纠错码以及分组编码。

下面将对这三类编码进行详细介绍。

一、前向纠错码前向纠错码(Forward Error Correction,FEC)是一种通过向待传输的数据中添加冗余信息来实现纠错的编码方式。

它在发送端将原始数据进行编码,生成纠错码,并将生成的码字一同发送给接收端。

接收端通过对接收到的码字进行解码,可以恢复出原始的数据。

1. 卷积码卷积码是一种经典的前向纠错码,它采用移位寄存器和异或运算来生成纠错码。

卷积码具有连续的编码特性,适用于串行传输和高误码率的信道。

常见的卷积码有卷积码的集结码(Convolutional Code Concatenated,CCC)和卷积码的交织码(Convolutional Code Interleaved,CCI)等。

2. 矩阵码矩阵码是一种通过矩阵运算实现纠错的编码方式。

常见的矩阵码有海明码(Hamming Code)、Reed-Solomon码等。

与卷积码相比,矩阵码具有更高的纠错能力和较低的译码复杂度。

矩阵码广泛应用于存储介质、数字电视等领域。

二、回退纠错码回退纠错码(Automatic Repeat reQuest,ARQ)是一种采用反馈机制来实现纠错的编码方式。

它在发送端将原始数据进行分组,并附加检测码,将分组数据发送给接收端。

接收端在接收到数据后,对数据进行校验,如果发现错误,通过发送请求重传的消息来要求发送端重新发送数据。

1. 奇偶检验码奇偶检验码是一种简单的纠错码,通过统计数据中二进制位的1的个数,来判断数据的奇偶性。

如果数据中1的个数是偶数,则在最后添加一个1,使得数据的奇偶性变为奇数;如果数据中1的个数是奇数,则在最后添加一个0,使得数据的奇偶性变为偶数。

2. CRC码CRC码是一种循环冗余校验码,通过多项式运算来生成校验码。

信道编码过程在通信系统中,为了保证信息能够在信道中稳定地传输,需要对信号进行编码。

信道编码是一种将原始信号转换为编码信号的过程,旨在提高信号的可靠性和鲁棒性。

信道编码的过程可以分为两个主要步骤:编码和译码。

1. 编码过程编码是指将原始信号转换为编码信号的过程。

常用的信道编码技术包括前向纠错编码(FEC)和后向纠错编码(BEC)。

(1)FEC编码FEC编码是一种通过向原始信号添加冗余信息来实现纠错的编码技术。

其基本原理是在发送端对原始信息进行处理,生成冗余编码,并将其附加到原始信号中一起传输到接收端。

常见的FEC编码技术包括海明码、卷积码和低密度奇偶校验码(LDPC)等。

海明码是一种最简单的纠错码,其基本原理是在原始信息中添加冗余位,使得接收端能够检测出并纠正一定数量的错误。

卷积码是一种基于状态机的编码技术,具有较高的纠错能力。

LDPC码是一种基于稀疏矩阵的编码技术,具有较低的解码复杂度和较高的编码效率。

(2)BEC编码BEC编码是一种在接收端进行纠正的编码技术。

接收端通过接收到的编码信号进行译码,利用冗余信息进行错误检测和纠正。

常见的BEC编码技术包括汉明码、纵横码和RS码等。

汉明码是一种用于纠正错误的编码技术,通过添加冗余位和奇偶校验位来检测和修正错误。

纵横码是一种基于置换的编码技术,通过将信息序列按照特定规则进行排列和交织,从而提高纠错能力。

RS码是一种广泛应用于CD、DVD等存储介质中的编码技术,具有较高的纠错能力和较低的解码复杂度。

2. 译码过程译码是指接收端对接收到的编码信号进行解码的过程。

译码的目标是尽可能地恢复原始信息,并对可能存在的错误进行检测和纠正。

译码的过程与编码的过程相反,主要包括错误检测和错误纠正两个步骤。

错误检测主要利用冗余信息对接收到的编码信号进行校验,判断是否存在错误。

错误纠正则根据错误检测的结果进行相应的纠正操作。

在译码中,还需要考虑决策规则的选择。

决策规则决定了在接收端如何根据接收到的编码信号进行译码操作。

常用的信道编码

在通信系统中,信道编码是一种重要的技术,用于提高数据传输的可靠性和抗干扰能力。

以下是一些常用的信道编码技术:

1.卷积编码(Convolutional(Coding):(卷积编码是一种使用有限状态机的编码技术,它基于输入数据的状态序列来生成输出码字。

通过将数据和状态信息组合起来进行编码,能够提供良好的纠错性能。

2.循环冗余校验 Cyclic(Redundancy(Check,(CRC):(CRC(是一种检错码,而非纠错码。

它通过多项式除法的方式对数据进行编码,生成一个固定长度的校验码,用于检测数据传输过程中的错误。

3.海明编码(Hamming(Code):(海明编码是一种块编码技术,通过增加冗余位来实现纠错。

它能够检测和纠正数据中的一定数量的错误,通常用于存储介质和通信系统中。

4.LDPC码 Low-Density(Parity-Check(Codes):(LDPC码是一种分布式码,利用稀疏矩阵的结构特点来提供优异的纠错性能。

它在现代通信系统中被广泛应用,如无线通信和卫星通信等。

5.Turbo码(Turbo(Codes):(Turbo码是一种串联联接的编码技术,利用两个或多个卷积编码器之间的互相迭代来提高纠错性能,通常被用于4G和5G移动通信标准中。

这些信道编码技术在不同的通信标准和应用场景中都有广泛的应用,它们在提高数据传输可靠性和抗干扰能力方面发挥着重要作用。

选择适合特定应用场景的信道编码技术需要考虑数据传输要求、计算复杂度、功耗以及系统成本等因素。

1/ 1。

信道编码纠错与检错能力定理

信道编码的纠错与检错能力主要受到最小码距的影响。

在信息码序列中加入监督码元,监督码和信息码之间存在一种逻辑关系。

因此,接收端可以利用这种逻辑关系发现或纠正存在的错码。

一般来说,监督码越多,检、纠错能力越强。

用降低传输速率换取传输可靠性的提高。

不同的编码方法,有不同的检错或纠错能力。

对于分组码,将信息码分组,为每组信息码后附加若干监督码元形成的码集合。

分组码中的监督码元仅监督本码组中的信息码元。

符号(n,k),k是码组中信息码元的数目,n为码组长度,r=n-k,为码组中监督码元的数目。

码组d:两个码组对应位上不同的码元个数,称为汉明距离。

最小码距d0:码集合中任意两两码组间距离的最小值。

对于特定的编码方式,最小码距d0决定了检错和纠错能力。

具体来说:

1.检测e个错吗,要求最小码距d0>=e+1。

2.纠正t个错吗,要求最小码距d0>=2t+1。

3.纠正t个错码、同时检测e个错码,要求最小码距d0>=e+t+1。

因此,通过调整最小码距d0,可以获得不同的纠错和检错能力。

信道卷积纠错编码1. 介绍信道卷积纠错编码是一种用于在无线通信中纠正和检测传输中的错误的技术。

它能够通过在发送端对数据进行编码,然后在接收端对接收到的数据进行解码,从而实现可靠的数据传输。

在无线通信中,由于信道的噪声、干扰和衰落等因素,数据传输过程中可能会发生错误。

为了提高通信系统的可靠性和性能,需要使用一些纠错编码技术。

信道卷积纠错编码就是其中一种常用的技术。

2. 原理信道卷积纠错编码基于卷积码原理。

它采用了一个滑动窗口内核(称为卷积核),将输入数据序列转换为输出数据序列。

这个滑动窗口内核可以看作是一个有限状态机,它根据当前输入位和内部状态来生成输出位。

具体来说,信道卷积纠错编码使用一个或多个寄存器来存储内部状态,并根据输入位和寄存器中的值计算输出位。

这种计算方式可以通过矩阵运算来表示,并且可以使用矩阵乘法加速计算过程。

在发送端,输入数据经过卷积编码器进行编码,并添加一些冗余信息。

这些冗余信息可以用于在接收端检测和纠正错误。

在接收端,接收到的数据经过卷积解码器进行解码,并根据冗余信息进行错误检测和纠正。

3. 编码信道卷积纠错编码的编码过程如下:1.初始化寄存器为初始状态。

2.对输入数据序列进行遍历。

3.对于每个输入位,根据当前输入位和寄存器中的值计算输出位。

4.将输出位添加到编码后的数据序列中。

5.更新寄存器的值。

具体来说,对于每个输入位,可以使用一个生成多项式来计算输出位。

生成多项式是一个多项式,其系数表示了当前输入位和寄存器中各个位置上的值之间的关系。

通过不同的生成多项式可以得到不同性能和复杂度的编码方案。

4. 解码信道卷积纠错编码的解码过程与编码过程相反。

解码器使用相同的滑动窗口内核来逆向计算出原始数据序列。

解码过程如下:1.初始化寄存器为初始状态。

2.对接收到的数据序列进行遍历。

3.对于每个接收位,根据当前接收位和寄存器中的值计算解码后的输出位。

4.将解码后的输出位添加到解码后的数据序列中。