科举文化之探花

- 格式:ppt

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:2

状元榜眼探花的由来状元是中国古代科举考试——殿试进士的第一名。

它为什么叫“状元”而不叫别的呢?原来,唐朝的科举考试结束后,要由主考官将录取档案交到门下省,再由门下省写成状子,呈报给皇帝恩准,这份状子里的头名当时叫做“状头”。

这本是朝廷官员在完成例行公事时使用的专用术语,后来人们觉得“状头”不雅,于是改称“状元”了。

科举考试选状元开始于隋,确立于唐,完备于宋。

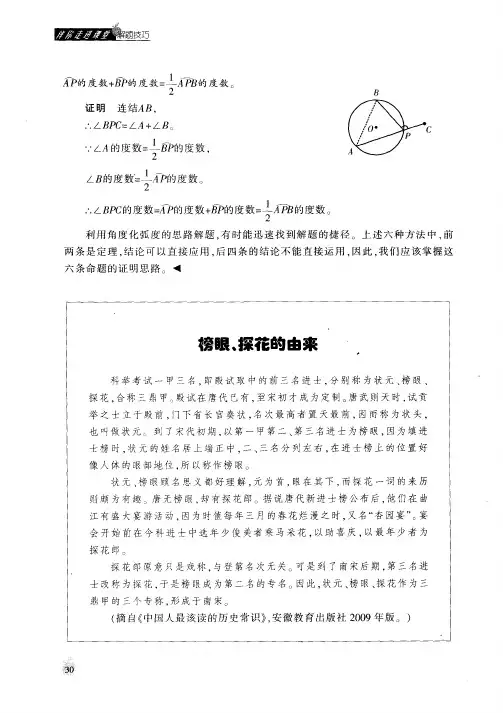

明、清时期,殿试的一、二、三名,名称确定为“状元”、“榜眼”、“探花”,合称“三鼎甲”。

从唐高祖武德五年(622年)至清光绪三十年(1904年)最后一次科考,共1282年间,共录取有姓名记载的文状元654名、武状元185名。

历史上的第一个状元是唐武德五年的孙伏伽,最后一个状元是清光绪三十年的刘春霖。

最年轻的状元是唐高宗显庆元年(656年)的苏瑰和咸亨四年(673年)的郭元振,当时年龄都不满18岁;年龄最大的状元是唐代的尹枢,他一生参加科举考试几十次,直到70多岁才自荐考中了状元,了却金榜题名的夙愿。

中国历史上虽然出了个女皇帝武则天,却很少出现过真正意义上的女状元。

只有清朝太平天国时期,20岁的女子傅善祥,参加太平天国组织的科举考试而成为首位女状元。

在“学而优则仕”的封建时代,文人们都把科举考试作为跻身仕途的唯一途径。

“十年窗下无人问,一举成名天下知”、“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,这激励着无数学子卧薪尝胆、悬梁刺股、勇跳龙门。

中状元者号为“大魁天下”,因其为殿试第一甲第一名,又别称“殿元”。

又因其位居三鼎甲之首,所以也别称“鼎元”。

古代考中状元并非易事,要经过童试、院试、乡试、会试、殿试几个阶段。

殿试通常由皇帝钦命大臣主持。

一旦高中状元,披红挂彩、敲鼓鸣金、骑马游街、前呼后拥,好不威风。

旧时一副对联生动地描绘了中状元前后的境遇:旧岁饥荒,柴米无依。

走出十字街头,赊不得,借不得,许多内戚外亲,袖手旁观,无人雪中送炭;今科侥幸,衣禄有望。

夺得五经魁首,姓亦扬,名也扬,不论张三李四,踵门庆贺,都来锦上添花。

古代的秀才、探花、榜眼,相对于现在的什么学历?在古代,科举制度是选拔官员的主要途径,而秀才、探花、榜眼则是科举考试中的三个等级,分别代表着不同的成绩和荣誉。

那么,这三个等级相对于现在的学历又是什么呢?我们需要了解一下古代科举制度。

科举制度始于唐朝,到了明清时期逐渐成熟。

每年举行的科举考试是选拔官员的唯一途径,也是社会上升通道的主要途径。

考试分为三级,分别是乡试、会试和殿试。

乡试是在各地举行的,考取的是秀才,会试是在省城举行的,考取的是探花,殿试是在京城举行的,考取的是榜眼。

而这三个等级的考取者,也代表着他们在科举中的成绩和荣誉。

那么,这三个等级相对于现在的学历又是什么呢?我们可以这样理解:秀才相当于现在的本科生。

秀才是科举考试中最低的等级,但也是一个非常重要的等级。

秀才考取者可以参加会试和殿试,是成为官员的第一步。

而现在的本科生,也是一个非常重要的学历,是进入职场的第一步。

探花相当于现在的研究生。

探花是科举考试中的第二个等级,代表着在科举中的优异成绩和荣誉。

探花考取者可以参加殿试,是成为高级官员的重要一步。

而现在的研究生,也是一个非常重要的学历,是进入高级职场的重要一步。

榜眼相当于现在的博士生。

榜眼是科举考试中的最高等级,代表着在科举中的最优秀成绩和最高荣誉。

榜眼考取者可以直接成为高级官员,是政治上的一次飞跃。

而现在的博士生,也是一个非常高端的学历,是进入高端职场的重要一步。

古代的秀才、探花、榜眼,相对于现在的学历,可以理解为本科、研究生和博士生。

虽然考取方式和社会环境有所不同,但它们都代表着在某个领域中的优异成绩和荣誉,是进入职场和社会上升的重要一步。

古代的秀才、探花、榜眼,相对于现在的学历,可以理解为本科、研究生和博士生。

虽然考取方式和社会环境有所不同,但它们都代表着在某个领域中的优异成绩和荣誉,是进入职场和社会上升的重要一步。

无论是古代还是现代,学历的重要性都是不可忽视的。

只有通过不断的学习和努力,才能在职场和社会上获得更好的发展。

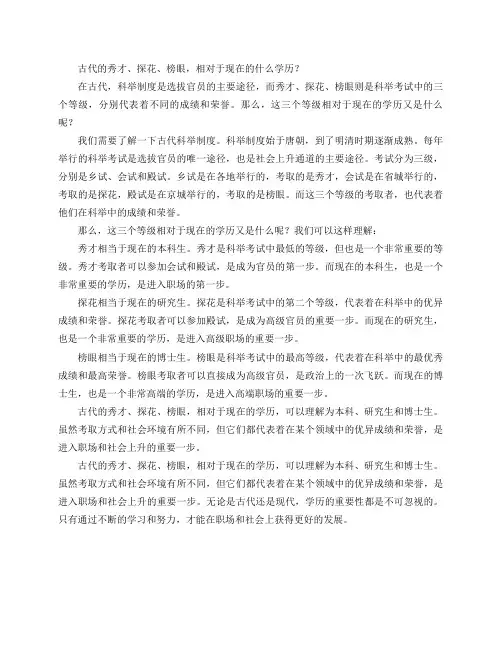

探花的由来是怎么样的?之前科举第三名是叫什么本文导读:殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。

唐武则天时,试贡举之士立于殿前,门下省长官奏状,名次最高者置于最前,因而称为状头,也叫做状元。

自宋代起,沿用旧称,以殿试第一甲第一名为状元。

状元虽亦被称状头,但已不算正式名称了。

唐无榜眼,却有探花郎。

唐代新进士榜公布后,他们在曲江有盛大宴游活动,以最年少者为探花郎;原意只是戏称,与登第名次无关。

如北宋前期宰相寇准就是探花。

到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。

因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

太祖以后,学校与荐举变得有名无实,科举考试却日益受重视。

明代的科举,分乡试、会试、殿试三阶段。

学校生员(秀才)每三年一次到省城参加会考,教做乡试,录取的人称为举人,第一名称为解元。

举人和国子监的监生在隔年春天到礼部应考,称为会试,录取的称为进士,第一名称为会元。

同年再由天子亲自在殿上出题测验进士,称为殿试或廷试,把会试录取的进士分为三等:一甲三人,分别称为状元、榜眼和探花;二、三甲若干人,第一名都叫传胪。

宋太祖正式建立了殿试制度,即在吏部考试后,皇帝在殿廷之上主持最高一级的考试,决定录取的名单和名次。

所有及第的人于是都成了“天子门生”。

殿试后,举行皇帝宣布登科进士名次的典礼,并赐宴琼林苑,故称琼林宴。

殿试第一名称榜首,第二、三名称榜眼,一、二、三名都可称状元。

南宋以后,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花。

宋哲宗时,将进士分为经义、诗赋两科,分别举行考试,经义进士以经义定取舍,诗赋进士以诗赋定去留。

宋代的常科考试分为州府试、礼部试、殿试三级。

州府试称解试,礼部试称省试,殿试带有复杂的性质。

宋代在正科之外,还设立恩科。

连续考十五场不中的,皇帝用“特恩”的办法,赐予本科出身。

探花:中国古代科举考试中对位列第三的进士的称谓本文导读:唐代进士及第后有隆重的庆典。

活动之一便是在杏花园举行探花宴。

事先选择同榜进士中最年轻且英俊的两人为探花使。

遍游名园,沿途采摘鲜花。

然后在琼林苑赋诗,并用鲜花迎接状元。

这项活动一直延续到唐末。

唐人李淖在《秦中岁时记》中写道:“进士杏园初宴,谓之探花宴。

差少俊二人为探花使,遍游名园,若他人先折花,二使者被罚。

”宋人魏泰在《东轩笔录》中也记载:“进士及第后,例期集一月,共醵罚钱奏宴局,什物皆请同年分掌,又选最年少者二人为探花使,赋诗,世谓之探花郎。

”由此可见“探花”一词最早出现在唐朝。

最初是指及第庆典活动中的两位年轻进士。

所以说,当时所谓“探花郎”,主要含义并不是专指第三名。

例如:翁承赞是唐晚期即昭宗乾宁三年(896年)崔谔榜进士第四人。

(见孙映奎《唐才子传校注》及〔宋〕王迈《癯轩集》)仍然被选为“探花使”,沿袭着从进士中挑选年轻貌美的人为沿街探花郎的传统。

他在《擢探花使三首》诗中写道:“洪崖差遣探花来,检点芳丛饮数杯。

深紫浓香三百朵,明朝为我一时开。

”“探花时节日偏长,恬淡春风称意忙。

每到黄昏醉归去,詑衣惹得牡丹香。

”流露出了自己当选探花郎的喜悦。

这个词在五代、北宋时期出现极少,因为五代和宋朝时期的都城里都没有“杏园”,自然也就没有探花郎了。

探花什么时候被作为进士第三名代称的,这是个很难确切回答的问题。

据清人赵翼的《陔余丛考》推测,大约从明朝开始,状元专指殿试第一名、榜眼专指第二名、探花专指第三名,才最终成为定式。

专指第三人“探花”一词的频繁出现,为其最终成为科举(主要是进士科)第三名的代称奠定了基础。

北宋开宝六年(973年),宋太祖正式建立殿试制度,即于礼部试之后,皇帝再次亲试进士,并确定名次。

开宝八年(975年),礼部试和殿试分别放榜,标志着三级考试制度正式确立。

“探花”作为第三人的代称确立于北宋晚期。

科举制度在宋朝趋于完备。

宋朝在“探花”发展史上也占有重要的地位。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢科举考试第三名为什么叫叫探花?探花是什么意

思

导语:“探花”一词始创于唐朝。

殿试取中的前三名进士,分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。

唐武则天时

“探花”一词始创于唐朝。

殿试取中的前三名进士,分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。

唐武则天时,试贡举之士立于殿前,门下省长官奏状,名次最高者置于最前,因而称为状头,也叫做状元。

自宋代起,沿用旧称,以殿试第一甲第一名为状元。

状元虽亦被称状头,但已不算正式名称了。

唐无榜眼,却有探花郎。

唐代新进士榜公布后,他们在曲江有盛大宴游活动,以最年少者为探花郎;原意只是戏称,与登第名次无关。

宋代初期,以第一甲第二、第三名进士为榜眼。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,二、三名分列左右,在进士榜上的位置好像人体的眼部地位,所以称作榜眼。

北宋陈若拙并无文才而取中第二名,人们都嘲笑他是「瞎榜」。

到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。

因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

科举考试一甲三名,头名曰状元,二名称榜眼,三名唤作探花。

状元、榜眼顾名思义都好理解,元为首,眼在其下.但探花一词的来历颇有趣味。

自唐中宗开始,新科进士放榜后由政府组织一场庆祝宴会,地点指定在长安当时著名的公园-曲江以示祝贺。

又因为时值每年三月的春花

生活常识分享。

状元榜眼探花排名大全导语:状元、榜眼和探花是中国古代科举制度中的三个最高荣誉称号,代表着高才能和学术成就。

本文将为您介绍中国古代状元榜眼探花的排名大全,让我们一起来了解这些历史上的杰出人物吧!一、状元榜眼探花的定义1. 状元:状元是科举考试中成绩最高的一名考生,是取得高中状元文、理的考生。

2. 榜眼:榜眼是科举考试中成绩第二名的考生,排在状元之后。

3. 探花:探花是科举考试中成绩第三名的考生,排在榜眼之后。

二、状元榜眼探花的排名大全1. 宋朝在宋朝时期,状元榜眼探花的排名也是极具威望的。

其中最著名的状元是文天祥,他在1275年的制举中荣获状元的称号。

而在科举考试制度刚刚建立的时候,首位状元是欧阳脩,他在963年的科举考试中获得了状元的地位。

榜眼方面,名人如狄青、刘攽等都曾荣获过该荣誉。

探花方面,陆游、晏殊等人也是其中的佼佼者。

2. 元朝在元朝时期,元世祖忽必烈追求士大夫的忠诚,改革了一些科举考试的机制。

然而,状元榜眼探花的排名并不像宋朝那样重要。

不过,依然有一些重要的状元出现,如汪应辰等人。

3.明朝在明朝时期,科举制度进一步完善并成为中国历史上最为复杂的考试制度之一。

状元榜眼探花的称号依然备受推崇。

最著名的明代状元是文徵明,他在1461年的科举考试中成为状元。

其他著名的状元榜眼探花还包括陆象先、马鍠等人。

4.清朝在清朝时期,科举考试制度依然延续。

清朝的状元榜眼探花也是众多优秀人才的堆积之地。

如康有为是中国历史上最后一位状元,他在1894年的科举考试中荣获该荣誉。

其他知名的状元榜眼探花还有章太炎、严复等人。

5.其他期间除了宋、元、明、清朝以外,中国历史上还有其他时期的状元、榜眼和探花。

例如,唐朝时期的状元有颜仁郁、程知节等,唐朝的状元榜眼探花也是被后世所称道。

而在南宋时期,状元榜眼探花又一次成为了社会的焦点,其中杨时就是南宋时期的状元。

结语:状元榜眼探花排名大全,涵盖了从宋朝到清朝的历史时期。

这些状元榜眼探花都是中国古代科举考试中的佼佼者,他们代表了当时社会对高才能和学术成就的最高肯定。

为什么科举考试中的第三名被称为“探花”呢?“洞房花烛夜,金榜题名时”被古人视为人生中的头等乐事。

金榜题名就是指古代科举考试殿试取中的进士,前三名进士分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲,是天下读书人梦寐以求的。

那么,第三名为什么被称作“探花”呢?原来,“探花”一词与唐代科举考试之后的活动有关。

唐代新进士榜公布后,榜上有名的士子喜庆之余,会相约举行盛大的宴游活动,叫做杏园探花宴。

此时是春季,正值杏花怒放之时,红杏遂被称为“及第花”。

新科进士们要选出两名最年轻者当“两街探花使”,或“探花郎”,骑马遍游长安的大街名园,采摘各种早春鲜花。

正所谓“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。

如果这两位探花郎没有比他人先得到牡丹、芍药等名花,就要受罚。

“探花郎”的称呼原本只是戏称,与登第名次并没有关系,名额也不是一名,而是两名或者三名。

到了宋代,科举制度进一步完善。

宋太祖正式建立了殿试制度,即在吏部考试后,皇帝在殿廷之上主持最高一级的考试,决定录取的名单和名次。

所有及第的人都是“天子门生”。

到了南宋,“探花”正式成为第三名进士的专名。

【知识链接】为什么科举考试第一名叫状元,第二名则叫榜眼?古代科举考试中,殿试取中的前三名进士分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。

唐武则天时,试贡举之士立于殿前,门下省长官奏状,名次最高者置于最前,因而称为状头,也叫做状元(“元”为“头一个,第一”之意)。

自宋代起,沿用旧称,以殿试第一甲第一名为状元。

状头虽然也是指状元,但已不算正式名称了。

唐朝没有榜眼之说,此时的探花郎也只是个与宴游活动相关的戏称。

到了宋代初期,以第一甲第二、第三名进士为榜眼。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,二三名则分列其左右,在进士榜上的位置好像人面部的两只眼睛,所以称作榜眼。

北宋时的陈若拙没有文才却中得第二名,被时人嘲笑为“瞎榜”。

到了南宋后期,第三名进士改称探花,于是榜眼成了第二名的专名。

![[总结范文]探花是第几名](https://uimg.taocdn.com/8440412655270722192ef772.webp)

[总结范文]探花是第几名探花是第几名总结精选(1):1、状元2、榜眼3、探花总结精选(2):探花是中国科举制度中在殿试中,取得进士第三名的名称,与第一名状元,第二名榜眼合称“三鼎甲”。

“探花”一名在唐代的科举经已出现。

当时中进士者会园游庆祝,称“探花宴”。

以进士中的年少貌美者为“探花使”,到各名园采摘鲜花,迎接状元。

北宋开始,进士务必经过皇帝殿试,并且定立进士一甲只有三人。

初时第一名称状元,第二、三名俱称为榜眼;意思是第二、三名分立状元左右,如其两眼。

至北宋末年,只以第二名为榜眼,第三名则称探花。

探花这名称跟状元、榜眼一样,其实都是社会上习惯使用。

在正式发放的金榜之上,只会称进士一甲第一名,一甲第二名,一甲第三名。

总结精选(3):状元、榜眼、探花是怎样来的?状元是中国古代科举考试——殿试进士的第一名。

它为什么叫“状元”而不叫别的呢?原先,唐朝的科举考试结束后,要由主考官将录取档案交到门下省,再由门下省写成状子,呈报给皇帝恩准,这份状子里的头名当时叫“状头”。

这本是朝廷官员在完成例行公事时使用的专用术语。

之后人们觉得“状头”太不雅,于是改称“状元”了。

科举考试选状元开始于隋,确立于唐,完备于宋。

明、清时期,殿试的一、二、三名,名称确定为“状元”、“榜眼”、“探花”,合称“三鼎甲”。

从唐高祖武德五年(622年)至清光绪三十年(1904年)最后一次科考,共1282年间,共录取有姓名记载的文状元654名、武状元185名。

历史上的第一个状元是唐武德五年的孙伏伽,最后一个状元是清光绪三十年的刘春霖。

最年轻的状元是唐高宗显庆元年(656年)的苏瑰和咸亨四年(673年)的郭元振,当时年龄都不满18岁;年龄最大的状元是唐代的尹枢,他一生参加科举考试几十次,直到70多岁才自荐考中了状元,了却金榜题名的夙愿。

中国历史上虽然出了个女皇帝武则天,却很少出现过真正好处上的女状元。

只有清朝太平天国时期,20岁的女子傅善祥,参加太平天国组织的科举考试而成为了女状元。

的名词解释探花花解析:探花“探花”是一个既含有文字含义,又具有广泛文化引伸的名词,可以从不同维度来探讨其定义和意义。

在传统文化中,“探花”与科举制度有关,指的是在殿试中获得第一名的人。

然而,在现代社会,“探花”这个词语被广泛应用于不同领域,并赋予了新的含义。

探花的历史渊源探花这个词最早出现在古代科举制度中,科举是封建王朝选拔官员的重要方式。

科举制度开始于隋朝,隋朝的制度主要目的是选拔人才,以稳定国家的政权和提高国家的统治能力。

探花最初指的是殿试中得到第一名的人,也就是文科的状元。

殿试是科举制度中最重要的考试,通常由皇帝亲自主持,考题也相当难度。

获得殿试第一名,可以说是功勋卓著,名扬天下。

因此,“探花”成为了享有荣誉的名号。

探花的文化意义随着时代的发展,探花的含义已经超越了传统科举制度的范畴,逐渐融入了更广泛的文化和社会领域。

现在,探花可以泛指文化艺术领域中的杰出人才,如文坛的“探花作家”、“探花诗人”等。

这些人才以其独特的才华和创造力在文坛上熠熠生辉,成为了时代的风云人物。

探花的引申意义除了在文化领域中的引申意义,探花这个词语也常常被泛化用于其他领域。

例如,体育界的“探花”可以指代在比赛中获得第二名的选手。

尽管他们没有获得冠军,但仍然展现出了优秀的实力和卓越的表现,成为了赛场上的佼佼者。

此外,在各种竞赛、比赛中,探花也常用来形容第三名。

虽然没有获得冠亚军,但他们在激烈的竞争中脱颖而出,展现了非凡的实力和才华。

探花的象征意义作为一个有着丰富含义的名词,探花也可以象征着追逐梦想、追求卓越的奋斗精神。

无论是在学业、事业还是个人成长的道路上,探花都代表着追求卓越和不懈努力的精神。

每个人都应该怀揣着成为探花的心愿,不断追求自己的梦想,超越自我,去创造属于自己的故事。

结语探花这个词语,源于古代科举制度,随着时代的演进,已经逐渐扩展了其含义和应用范围。

现代社会中,无论是在文化领域还是其他领域,探花都象征着突出的才华和卓越的能力。

古代状元榜眼探花在古代中国,状元、榜眼和探花是科举制度中的三个最高荣衔,也是每个学子心中追求的目标。

这三个称号代表了做官、功名和地位的最高荣耀,被古代士子们视为一生的夙愿。

而在这三个称号之中,最重要的无疑是状元,但榜眼和探花也同样备受尊崇和追捧。

在古代科举制度中,状元指的是在乡试、会试和殿试中考取全国第一名的考生。

他们从众多学子之中脱颖而出,展现出卓越的才华和博学多才。

状元之名令人仰慕,他们多半出身于名门望族,拥有优越的家庭背景和绝佳的学术素养。

而成为状元,意味着获得了皇帝的青睐和宠爱,无论是升官发财还是得到荣耀,都有了一个更为广阔的舞台。

榜眼是状态排名第二的考生。

尽管没有状元的荣耀,但榜眼也享有相当的声望。

他们代表着学术上的第二高峰,是学子们学习的榜样。

并且,榜眼在进士及格后,还有机会晋升高官。

与状元相比,榜眼的地位更加稳定和可持续,他们有更多的机会在政治和社会层面上投身其中。

因此,成为榜眼是一个极为令人向往的目标。

探花则是考取殿试的第三名。

虽然在整个科举中名次较低,但成为探花同样被视为一种荣耀。

探花的地位代表着他在文学和学术方面的优秀成就,是经受住殿试考验的象征。

他们多半拥有优秀的文章和出色的写作才能,被看作是文坛上的佼佼者。

探花们常常以自己的才华和名气在文学领域中崭露头角,成为文人雅士中的代表人物。

值得一提的是,在古代科举制度中,不仅仅只有状元、榜眼和探花这三个荣衔。

当然,他们是最高级别的称号,但并不代表所有考生的终结。

每次科举考试,还有其他名额供考生们不同程度的争夺。

每位考生都期望自己能够成为状元、榜眼或探花,但只有极少数人能够实现这个梦想。

不过,参加科举考试本身就是一种难得的机会和荣耀,对于大部分学子来说,能够通过科举考试取得一个官职已经是一种成功。

总结起来,古代的状元、榜眼和探花是科举制度的最高荣誉,也是每个学子们崇拜的对象。

这三个称号不仅代表了出色的学术成就,也标志着政治和社会层面的卓越地位。

探花族文件探花是中国科举制度中在殿试中,取得进士第三名的名称,与第一名状元,第二名榜眼合称“三鼎甲”。

“探花”一名在唐代的科举经已出现。

当时中进士者会园游庆祝,称“探花宴”。

以进士中的年少貌美者为“探花使”,到各名园采摘鲜花,迎接状元。

北宋开始,进士必须经过皇帝殿试,并且定立进士一甲只有三人。

初时第一名称状元,第二、三名俱称为榜眼;意思是第二、三名分立状元左右,如其两眼。

至北宋末年,只以第二名为榜眼,第三名则称探花。

探花这名称跟状元、榜眼一样,其实都是社会上习惯使用。

在正式发放的金榜之上,只会称进士一甲第一名,一甲第二名,一甲第三名。

殿试取中的前三名进士,分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

唐无榜眼,却有探花郎。

唐代新进士榜公布后,他们在曲江有盛大宴游活动,以最年少者为探花郎;原意只是戏称,与登第名次无关。

宋代初期,以第一甲第二、第三名进士为榜眼。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,二、三名分列左右,到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。

因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

太祖以后,学校与荐举变得有名无实,科举考试却日益受重视。

明代的科举,分乡试、会试、殿试三阶段。

学校生员(秀才)每三年一次到省城参加会考,教做乡试,录取的人称为举人,第一名称为解元。

举人和国子监的监生在隔年春天到礼部应考,称为会试,录取的称为进士,第一名称为会元。

同年再由天子亲自在殿上出题测验进士,称为殿试或廷试,把会试录取的进士分为三等:一甲三人,分别称为状元、榜眼和探花;二、三甲若干人,第一名都叫传胪。

所谓「三元及第」就是指一连考了解元、会元、状元三个第一名进士一词始于隋炀帝之设进士科进士第一名称状元,又称“魁甲”第二名称榜眼第三名称探花,宋太祖正式建立了殿试制度,即在吏部考试后,皇帝在殿廷之上主持最高一级的考试,决定录取的名单和名次。

所有及第的人于是都成了“天子门生”。

殿试后,举行皇帝宣布登科进士名次的典礼,并赐宴琼林苑,故称琼林宴。

探花关键字盘点

1. 科举考试:在中国古代的科举考试中,探花是殿试第三名的称谓。

2. 花卉:探花也可以指代一种花卉,如探春花、探花郎等。

3. 侦探:在一些侦探小说或电影中,探花可能是一个侦探的代号或名字。

4. 排名:在某些比赛或评选中,探花可以表示第三名的位置。

5. 古代官职:探花在古代也曾是一种官职,主要负责管理科举考试等事务。

6. 文化符号:探花作为科举文化的一部分,已经成为了中国传统文化的一个重要符号。

7. 荣誉:在现代社会,探花也可以用来形容某个人在某个领域中取得的较高荣誉或成就。

以上只是一些可能与“探花”相关的关键字,具体的盘点还需要根据具体的语境和需求来确定。

8mtime每一天

榜眼、探花分别是第几名(北宋科举考试)“榜眼”是古时人们对科举考试中第二名进上的称呼。

在北宋之前,第一名称状元,第二、三名都称为榜眼。

原因是填进士榜时,状元的姓名居上端正中,二、三名分列左右,如其两眼。

到北宋末年,只以第二名为榜眼,第三名则称探花。

“探花”一词则比“榜眼”出现得早,在.唐代便有,但其时并非进士第三名的意思。

唐代中进士者会游园庆祝,并举行“探花宴”由进士中的年龄最小者作为“探花使”,到各名园采摘鲜花,迎接状元,这本是一种娱乐。

至北宋末年,“探花”成为进士第三名的专门称呼。

“状元”“榜眼”、“探花”都只是一种俗称,在正式发放的金榜之上,只会称进士一甲第一名,一甲第二名,一甲第三名。

探花"探花"是中国古代科举考试中对位列第三的进士的称谓,与第一名状元。

在唐代的科举时就已经出现。

一、"探花"的拼音tàn huā二、解释1. 看花。

唐皮日休《春雨》诗:"野客正闲移竹远,幽人多病探花稀。

"宋陆游《初春探花有作》诗:"流落天涯何足道,年年常策探花功。

"2. 犹采花。

喻寻求女子的爱情。

明陆采《怀香记·掾房订约》:"前日春英到寓所来说,小姐垂盼小生,要求相会。

我想潭府深沉,难展探花之手。

"3. 宋以后称科举考试中殿试一甲第三名。

本于唐的探花使。

宋吴自牧《梦粱录·士人赴殿试唱名》:"伺候上御文德殿临轩唱名,进呈三魁试卷,天颜亲覩三魁,排定名姓资次……第一名状元及第,第二名榜眼,第三名探花。

"参阅清赵翼《陔馀丛考·状元榜眼探花》。

三、发展历史①"探花"最早出现在唐朝,但当时并非是指殿试进士的第三名,只是一种戏称,与登第名次无关。

唐代进士及第后有隆重的庆典。

活动之一便是在杏花园举行探花宴。

事先选择同榜进士中最年轻且英俊的两人为探花使。

遍游名园,沿途采摘鲜花。

然后在琼林苑赋诗,并用鲜花迎接状元。

这项活动一直延续到唐末。

唐人李淖在《秦中岁时记》中写道:"进士杏园初宴,谓之探花宴。

差少俊二人为探花使,遍游名园,若他人先折花,二使者被罚。

"宋人魏泰在《东轩笔录》中也记载:"进士及第后键档,例期集一月,共醵罚钱奏宴局,什物皆请同年分掌,又选最年少者二人为探花使,赋诗,世谓之探花郎。

"由此可见"探花"一词最早出现在唐朝。

最初是指及第庆典活动中的两位年轻进士。

所以说,当时所谓"探花郎",主要含义并不是专项元恋指第三名。

例如:翁承赞是唐晚期即昭宗乾宁三年(896年)崔谔榜进士第四人。

状元榜眼探花是中国古代考试制度中的一种称号,用来称呼考试中的优秀学生。

在中国古代的科举考试中,状元是指在全国科举考试中成绩第一的考生,榜眼是指成绩第二的考生,探花是指成绩第三的考生。

十大顺序是指在全国科举考试中排名前十的考生。

状元榜眼探花十大顺序通常按照成绩从高到低排列,因此状元榜眼探花十大顺序可能如下所示:

1.状元(成绩最高)

2.榜眼(成绩次高)

3.探花(成绩第三高)

4.第四名

5.第五名

6.第六名

7.第七名

8.第八名

9.第九名

10.第十名

上述顺序是按照成绩排名的顺序,并不代表状元榜眼探花十大顺序在社会地位或者身份地位上的排名。

探花劝弟弟读书

摘要:

1.引言:介绍探花身份及其弟弟不爱读书的情况

2.探花对弟弟的劝说

3.弟弟听从劝说,开始努力读书

4.弟弟通过读书改变命运,成为有才学的人

5.结论:劝说弟弟读书的重要性,以及读书对于个人成长的意义

正文:

在我国古代,科举制度是选拔人才的主要途径,因此读书成为当时人们追求美好前程的必经之路。

有一位名叫探花的人,他因为才学出众,备受家族尊敬。

然而,探花的弟弟却不喜欢读书,这让探花十分担忧。

探花为了劝说弟弟努力读书,举了自己和其他成功人士的例子。

他告诉弟弟,读书不仅可以让人增长知识,还能提高个人修养,为将来的发展奠定基础。

他还强调,通过读书考取功名,是摆脱贫困、改变命运的最直接途径。

在探花的劝说下,弟弟终于意识到了读书的重要性,开始努力学习。

经过一段时间的努力,弟弟逐渐发现了读书的乐趣。

他不再觉得读书是负担,而是一种享受。

弟弟的努力没有白费,他通过读书取得了优异的成绩,考取了功名,成为了一个有才学的人。

这时,弟弟才真正体会到读书带给他的种种好处,也明白了哥哥当初的良苦用心。

这个故事告诉我们,读书对于一个人的成长具有重要意义。

在现代社会,

虽然选拔人才的途径多样化,但读书仍然是我们获取知识、提高自身素质的主要途径。