决策模型层次分析法

- 格式:ppt

- 大小:487.00 KB

- 文档页数:27

层次分析法原理及应用步骤层次分析法(Analytic Hierarcy Process,简称AHP)是一种定性分析与定量分析相结合的多目标决策分析方法。

对于结构复杂的多准则、多目标决策问题,是一种有效的决策分析工具。

其基本思想,是根据问题的性质和要达到的目标,将问题按层次分析成各个组成因素,再按支配关系分组成有序的递阶层次结构。

对同一层次内的因素,通过两两比较的方式确定诸因素之间的相对重要性权重。

下一层次的因素的重要性,既要考虑本层次,又要考虑到上一层次的权重因子逐层计算,直至最后一层一般是要比较的各个方案权重大小。

运用进行决策时,大体上应分为四个步骤进行:(1)分析系统中各因素之间的关系,建立系统的递阶层次结构;(2)对同一层次的各元素关于上一层中某一准则的重要性进行两两比较,构造两两比较判断矩阵;(3)由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重;(4)计算各层元素对系统目标的合成权重,并进行排序。

下面分别说明这四个步骤的实现方法。

(1)层次结构的建立首先要把问题条理化、层次化,构造出一个层次分析的结构模型。

在这个结构模型下,复杂问题被分解成人们称之为元素的组成部分。

这些元素又按照其属性分成若千组,形成不同层次。

同一层次的元素作为准则对下一层次的某些元素起支配作用,同时它又受上一层次元素的支配。

这些层次大体上可以分为三类:1、最高层这一层次中只有一个元素,一般它是分析问题的预定目标或者理想结果,因此也称目标层。

2、中间层这一层次包括了为实现目标所涉及的中间环节,它可以由若干个层次组成,包括所需要考虑的准则、子准则,因此也称为准则层3、最低层表示为实现目标可供选择的各种措施、决策方案等,因此也称为措施层或者方案层。

上述各个层次之间的支配关系不一定是完全的,即可以存在这样的元素,它并不支持下一层次的所有元素而仅仅支持其中部分元素。

这种自上而下的支配关系所形成的层次结构,我们称为递阶层次结构。

递阶层次结构中的层次数与问题的复杂程度及需分析的详尽程度有关,一般它可以不受限制。

层次分析法原理

层次分析法是一种定量分析方法,用于解决多目标决策问题。

该方法通过建立一个层次化的结构模型,将复杂的决策问题分解为多个层次,并对各层次之间的关系进行比较和评价,最终得出最优的决策方案。

层次分析法的基本原理是将决策问题中的各个因素以及它们之间的关系构建成一棵树状结构。

首先,确定决策问题的总目标,再将总目标分解为若干个次目标。

然后,将次目标进一步分解为若干个准则。

在每个准则下面,又可以分解为若干个子准则。

一直进行下去,直到最底层的指标或要素无法再分解。

在层次分析法中,决策者需要对每个层次进行两两比较,确定它们之间的相对重要性。

比较的方法可以是两两比较、两两排序或设置量化的比较尺度。

通过比较和评价,可以得到每个层次下各个因素的权重或重要程度。

最后,利用权重进行计算,可以将不同层次的因素加权求和,从而得到各个决策方案的综合评价值。

根据综合评价值的大小,确定最优的决策方案。

层次分析法的优点是能够有效地将决策问题分解为层次结构,避免了因素之间的混淆和模糊性。

同时,该方法还考虑了不同因素之间的相对重要性,能够更准确地评价不同方案的优劣。

总结起来,层次分析法通过构建层次结构模型,并对各个层次

进行比较和评价,以得出最优的决策方案。

它适用于复杂的决策问题,并能够提供定量化的决策依据。

层次分析法的操作流程

层次分析法的操作流程主要包括以下四个步骤:

1.建立递阶层次结构模型:首先,明确决策的目标,然后将决策的目标、

考虑的因素(决策准则)和决策对象按照他们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层。

最高层是决策的目的、要解决的问题,通常只有一个因素;最低层是决策时的备选方案或对象层;中间层是考虑的因

素、决策的准则,可以有一个或多个层次。

当准则过多时,应进一步分解出子准则层。

这样,就形成了一个递阶层次结构模型。

2.构造判断矩阵:从层次结构模型的第二层开始,对于从属于(或影响)

上一层每个因素的同一层诸因素,用成对比较法和1~9比较尺度构造成对比较阵,直到最下层。

这一步是为了确定各因素之间的相对重要性。

3.层次单排序及一致性检验:对于每一个成对比较阵,计算其最大特征根

及对应特征向量,然后利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率进行一致性检验。

若检验通过,则特征向量(归一化后)即为权向量;

若不通过,则需重新构造成对比较阵。

这一步的目的是确定各因素或方案的权重。

4.层次总排序及一致性检验:在完成各层次单排序的基础上,计算各层元

素对系统目标的合成权重,并进行总排序。

最后,对排序结果进行一致性检验。

这一步是为了得出各备选方案对于目标的排序权重,从而进行方案选择。

层次分析法是一种解决多目标的复杂问题的定性与定量相结合的决策分析方法,它将决策者的经验判断与定量分析结合起来,能够有效地应用于那些难以用定量方法解决的课题。

在操作过程中,需要注意保持层次结构的清晰和逻辑连贯,同时确保判断矩阵的一致性和准确性。

决策问题界定的主要方法包括类别分析法、类比分析法、假设

分析法和层次分析法。

1. 类别分析法是对问题进行分类的一种方法,主要用于澄清、界定和区分问题情景。

具体操作包含逻辑区分和逻辑归类这两个过程。

2. 类比分析法通过建立类比的标准和模型,比较问题的成因、特征与类别等因素,以发现此问题与其他问题的相似性、相关性、差异性,并以此为基础,对问题的性质和类型进行确认。

3. 假设分析是对与决策问题相关的因素尤其是相互冲突的因

素进行设定,然后进行创造性的综合,以期对问题有一个比较全面的认识。

4. 层次分析主要用于帮助认定问题的三种原因:可能的原因、合理的原因和可行原因。

希望以上信息对您有所帮助,如果您还有其他问题,欢迎告诉我。

层次分析法建模层次分析法(AHP)是一种用于多准则决策的定量分析方法,最早由美国学者托马斯·S·萨亚基提出,常用于解决复杂的决策问题。

AHP方法通过构建层次结构模型,并运用专家主观判断与数学计算相结合的方法,评估多个准则的重要性,并最终选择最佳方案。

AHP方法的优势在于,能够将主观因素与客观因素相结合,充分考虑决策者的主观意见,并且能够提供较为可靠的决策结果。

下面将介绍AHP 方法的建模过程。

首先,我们需要明确决策的目标是什么。

然后,将目标拆分成若干个层次,形成一个层次结构。

层次结构通常包括目标层、准则层和方案层。

目标层表示最终的决策目标,准则层表示实现目标所必须满足的准则,而方案层则表示可以选择的方案。

例如,假设我们要购买一辆新车,目标层为“购买一辆适合自己的车”,准则层可以包括“价格”、“品牌口碑”、“性能”等,方案层可以包括“A品牌的小型车”、“B品牌的中型车”等。

接下来,我们需要对每个层次的准则和方案进行两两比较,以确定其重要性。

比较的方法是两两比较矩阵。

对于准则层,我们可以将每个准则之间的重要性按照9点标度进行比较,其中1表示两个准则具有相同的重要性,9表示一个准则比另一个准则重要性高很多。

对于方案层,我们可以将每个方案与每个准则之间的重要性进行比较。

比较的结果可以用一个判断矩阵表示。

然后,我们需要计算每个层次的权重。

对于准则层,我们可以通过计算准则之间的重要性判断矩阵的特征向量来得到各准则的权重。

对于方案层,我们可以通过计算方案与准则之间的重要性判断矩阵的特征向量来得到各方案的权重。

最后,我们可以通过计算方案的综合得分来确定最佳方案。

综合得分可以通过将每个方案的权重与各准则的权重相乘并求和得到。

AHP方法的建模过程相对简单,但是需要决策者对各准则和方案之间的重要性进行准确评估。

因此,选择合适的专家和确保专家对决策问题有足够的了解是非常重要的。

总之,层次分析法是一种用于多准则决策的定量分析方法。

层次分析法(详解)AHP(AnalyticHierarchyProce)层次分析法是美国运筹学家T。

L。

Saaty教授于二十世纪70年代提出的一种实用的多方案或多目标的决策方法,是一种定性与定量相结合的决策分析方法。

常被运用于多目标、多准则、多要素、多层次的非结构化的复杂决策问题,特别是战略决策问题,具有十分广泛的实用性。

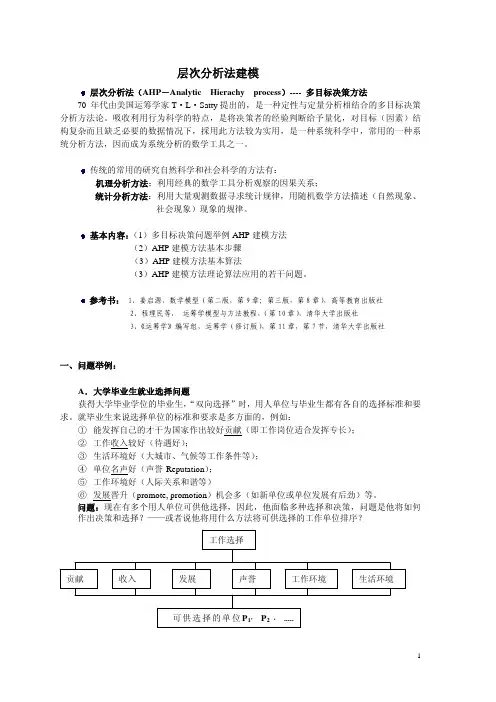

用AHP分析问题大体要经过以下五个步骤:1、建立层次结构模型将决策的目标、考虑的因素(决策准则)和决策对象按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,绘出层次结构图。

2、构造判断矩阵在确定各层次各因素之间的权重时,如果只是定性的结果,则常常不容易被别人接受,因而Saaty等人提出:一致矩阵法,即:不把所有因素放在一起比较,而是两两相互比较。

对比时采用相对尺度,以尽可能减少性质不同因素相互比较的困难,以提高准确度。

3、层次单排序所谓层次单排序是指,对于上一层因素而言,本层次各因素的重要性的排序。

4、判断矩阵的一致性检验所谓一致性是指判断思维的逻辑一致性。

如当甲比丙是强烈重要,而乙比丙是稍微重要时,显然甲一定比乙重要。

这就是判断思维的逻辑一致性,否则判断就会有矛盾。

5、层次总排序确定层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程,称为层次总排序。

这一过程是从最高层到最底层依次进行的。

对于最高层而言,其层次单排序的结果也就是总排序的结果。

系统性,将对象视作系统,按照分解、比较、判断、综合的思维方式进行决策,系统分析(与机理分析、测试分析并列);实用性,定性与定量相结合,能处理传统的优化方法不能解决的问题;简洁性,计算简便,结果明确,便于决策者直接了解和掌握。

一. 层次分析模型和一般步骤层次分析法是一种定性与定量分析相结合的多因素决策分析方法。

这种方法将决策者的经验判断给于数量化,在目标因素结构复杂且缺乏必要数据的情况下使用更为方便,因而在实践中得到广泛应用。

层次分析的四个基本步骤:(1)在确定决策的目标后,对影响目标决策的因素进行分类,建立一个多层次结构;(2)比较同一层次中各因素关于上一层次的同一个因素的相对重要性,构造成对比较矩阵;(3)通过计算,检验成对比较矩阵的一致性,必要时对成对比较矩阵进行修改,以达到可以接受的一致性;(4)在符合一致性检验的前提下,计算与成对比较矩阵最大特征值相对应的特征向量,确定每个因素对上一层次该因素的权重;计算各因素对于系统目标的总排序权重并决策。

二. 建立层次结构模型将问题包含的因素分层:最高层(解决问题的目的);中间层(实现总目标而采取的各种措施、必须考虑的准则等。

也可称策略层、约束层、准则层等);最低层(用于解决问题的各种措施、方案等)。

把各种所要考虑的因素放在适当的层次内。

用层次结构图清晰地表达这些因素的关系。

例1〕购物模型某一个顾客选购电视机时,对市场正在出售的四种电视机考虑了八项准则研究了统计分位数的一些性质 ,特别是它们与数学期望之间的关系 ,并归纳了统计分位数的求法 ,介绍了统计分位数的一些应用分位数有三种不同的称呼,即α分位数、上侧α分位数与双侧α分位数,它们的定义如下:当随机变量X的分布函数为 F(x),实数α满足0 <α<1 时,α分位数是使P{X< xα}=F(xα)=α的数xα,上侧α分位数是使P{X >λ}=1-F(λ)=α的数λ,双侧α分位数是使P{X<λ1}=F(λ1)=0.5α的数λ1、使P{X>λ2}=1-F(λ2)=0.5α的数λ2。

作为评估依据,建立层次分析模型如下:〔例2〕选拔干部模型对三个干部候选人、、,按选拔干部的五个标准:品德、才能、资历、年龄和群众关系,构成如下层次分析模型:假设有三个干部候选人、、,按选拔干部的五个标准:品德,才能,资历,年龄和群众关系,构成如下层次分析模型〔例3〕评选优秀学校某地区有三个学校,现在要全面考察评出一个优秀学校。

数学建模模型常用的四大模型及对应算法原理总结四大模型对应算法原理及案例使用教程:一、优化模型线性规划线性回归是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法,在线性回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。

如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。

案例实操非线性规划如果目标函数或者约束条件中至少有一个是非线性函数时的最优化问题叫非线性规划问题,是求解目标函数或约束条件中有一个或几个非线性函数的最优化问题的方法。

建立非线性规划模型首先要选定适当的目标变量和决策变量,并建立起目标变量与决策变量之间的函数关系,即目标函数。

然后将各种限制条件加以抽象,得出决策变量应满足的一些等式或不等式,即约束条件。

整数规划整数规划分为两类:一类为纯整数规划,记为PIP,它要求问题中的全部变量都取整数;另一类是混合整数规划,记之为MIP,它的某些变量只能取整数,而其他变量则为连续变量。

整数规划的特殊情况是0-1规划,其变量只取0或者1。

多目标规划求解多目标规划的方法大体上有以下几种:一种是化多为少的方法,即把多目标化为比较容易求解的单目标,如主要目标法、线性加权法、理想点法等;另一种叫分层序列法,即把目标按其重要性给出一个序列,每次都在前一目标最优解集内求下一个目标最优解,直到求出共同的最优解。

目标规划目标规划是一种用来进行含有单目标和多目标的决策分析的数学规划方法,是线性规划的特殊类型。

目标规划的一般模型如下:设xj是目标规划的决策变量,共有m个约束条件是刚性约束,可能是等式约束,也可能是不等式约束。

设有l个柔性目标约束条件,其目标规划约束的偏差为d+, d-。

设有q个优先级别,分别为P1, P2, …, Pq。

在同一个优先级Pk中,有不同的权重,分别记为[插图], [插图](j=1,2, …, l)。

层次分析法模型层次分析法模型(AHP)是指采用多角度分析综合决策问题的决策模型。

层次分析法模型也常被称为“综合衡量决策法AHP”,它可以清楚地显示决策问题中各个因素和各种决策目标之间的变化关系,从而协助决策者进行决策分析,尤其是在复杂多样的环境下,可以提供较为准确的分析和决策结果。

一、层次分析法模型的原理及概念层次分析法模型是一种有着多样度的决策方法,它可以帮助决策者从多角度的结果进行综合性的分析,从而有助于提升决策的准确性和鲁棒性。

层次分析法模型的核心思想是将决策问题分解为一系列级联的小问题,在组织问题越来越复杂的情况下,层次分析法模型可以更有效地进行管理。

层次分析法模型主要包括三个层次:目标层、指标层和子指标层。

1.目标层:目标层即分析的主题,是实际分析的核心问题,是总体分析的指导原则。

2.指标层:指标层由各种相关指标组成,用以检测目标层的实现状况。

3.子指标层:子指标层是指标层的进一步分解,包括客观指标与主观指标,用以更加准确地衡量目标层在实现过程中的困难程度。

二、层次分析法模型的特征1.简单易操作:层次分析法模型具有很高的计算简便性,操作简洁,只要决策者能够合理地组织数据,就可以运用层次分析法模型得出准确的结果。

2.易于计算:采用层次分析法模型进行综合性分析时,需要计算一系列不同层面之间的相对权重,这一点使得计算成本较低。

3.考虑多项条件:采用层次分析法模型,进行决策分析的同时可以考虑多个条件,从而利用这些条件完成更加准确的决策。

4.表达性强:层次分析法模型擅长表达决策者的思路,通过具体的分析过程可以更清楚地了解决策者的想法,从而使决策者更容易接受最终的决策结果。

三、层次分析法模型的应用1.组织治理:组织治理是组织管理的重要部分,其中重要的指标也是关键因素,层次分析法分析法模型可以帮助组织管理者准确掌握各个指标的变化,从而进行有效的组织治理。

2.市场营销:市场营销是一项复杂的技术活动,需要分析多个指标,如客户偏好、价格影响因素等,考虑这些因素之间的关系,层次分析法模型可以有效帮助企业发掘潜在市场需求,从而更有效地实现市场营销计划。