作物布局

- 格式:ppt

- 大小:3.36 MB

- 文档页数:52

一、名词解释1、作物布局:作物布局是指一个地区或一个生产单位(或农户)种植作物的种类及其种植地点配置。

2、复种:复种是指在同一块地上一年内接连种植两季或两季以上作物的种植方式。

3、复种指数:复种指数是全年总播种面积占耕地面积的百分比4、连作:也称重茬,与轮作相反,是在同一田地上连年种植相同作物或采用同一复种方式的种植方式5、轮作:在同一块田地上有顺序地轮换种植不同作物的种植方式。

6、净作;是在同一块田地上只种植一种作物的种植方式,其特点是作物单一,群体结构简单,生育期比较一致,便于统一种植、管理和机械化作业。

7、间作:在一个生长季内,在同一块田地上分行或分带间隔种植两种或两种以上作物的种植方式。

8、混作:也称为混种,是把两种或两种以上作物,不分行或同行混合在一起种植的种植方式。

9、套作:是在前季作物生长后期在其行间播种或移栽后季作物的种植方式。

10、立体种植:在同一农田上,两种或两种以上的作物(包括木本)从平面上、时间上多层次利用空间的种植方式,实际上立体种植是间、混、套作的总称。

11、整地:整地是指作物播种或移栽前一系列土地整理的总称,是作物栽培的最基础的环节。

12、基本耕作:指人土较深、作用较强烈、能显著改变耕层物理性状、后效较长的一类土壤耕作措施。

13、表土耕作:是在基本耕作基础上采用的人土较浅;作用强度较小,旨在破碎土块,平整地,消灭杂草,为播种出苗和植株生长创造良好条件的一类土壤耕作措施。

14、少耕:指在常规耕作基础上尽量减少土壤耕作次数或全田间隔耕种、减少耕作面积的一类耕作方法。

15、免耕:又称零耕、直接播种,指作物播种前不用犁、耙整理土地,直接在茬地上播种,在播后和作物生育期间也不使用农具进行土壤管理的耕作方法。

16、播种方式:播种方式是指作物种子在单位面积上的分布状况17、穴播:是按一定的行株距开穴播种,又称点播。

18、作物营养临界期:在作物生长发育过程中,常有一个时期,对某种养分的要求在绝对量上虽不算太多,但需要的程度很迫切,此时如缺少这种养分,作物生长发育就会受到明显的影响,而且由此造成的损失,即使后来补施这种养分也很难纠正和弥补过来。

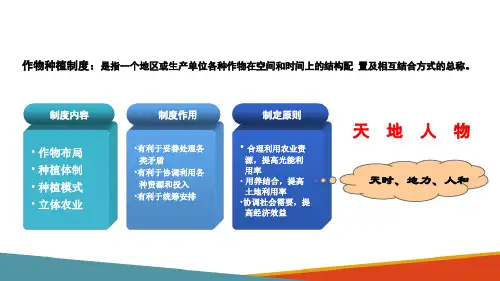

作物栽培第四章种植制度第一节作物布局一、耕作制度、种植制度的概念二、作物布局的概念、作用三、作物布局的原则四、作物布局步骤和内容一、耕作制度、种植制度的概念1、耕作制度是指一个地区或生产单位的用地与养地相结合的技术体系。

2 、种植制度是指一个地区或生产单位的农作物组成及其在时间、空间上配置的技术体系。

它是作物布局、轮作与连作、种植方式的总称。

二、作物布局的概念、作用作物布局是指一个生产单位农作物种类、品种、面积比例和田间配置的总称。

作物布局是种植制度的主要内容与基础,其作用表现在:1 、作物布局是农作物生产较佳方案的体现者。

2 、作物布局是农业生产布局的中心环节。

3 、作物布局是农业区划的依据和组成。

三、作物布局的原则1、坚持以市场为导向,立足本地自然条件和社会条件,面向全国,考虑国际需求。

2 、坚持发挥区域比较优势,因地制宜、发挥资源、经济、市场、技术等方面的区域优势。

3 、用地、养地相结合,保证作物的持续增产。

4 、统筹兼顾、适当集中,专业化、规模化、集约化生产。

四、作物布局步骤和内容(一)明确产品的需求。

产品需求包括自给性需求和商品性需求。

(二)确定作物生态适宜区。

查明自然条件和社会经济条件。

一般以主导因素法确定作物的生态适宜区。

因地制宜,因土种植;趋利避害,发挥优势。

四、作物布局步骤和内容(三)选择确定适宜的农作物种类和面积。

根据产品需求、作物生产的环境条件和作物特点,选择生态适应性最好的作物,建立生产基地和商品基地。

(四)选择适宜的作物品种。

主导品种相对稳定,搭配品种数量和面积尽可能少,保证商品质量的一致性。

(五)可行性鉴定和论证确定作物布局的方案。

第二节轮作、连作一、轮作、连作的概念 1 、轮作是指在一定周期内,在同一田块上有顺序地轮换种植不同作物的种植方式。

轮作的主要形式有粮食作物轮作、粮棉作物轮作、粮油作物轮作、粮苜作物轮作、粮、饲、草、油混合轮作。

2 、连作在同一块地上连年种植相同作物的种植方式。

作物布局优化方案设计一、实验目的1、作物布局是指在—个地区或一个生产单位所种植的作物种类及各作物面积比例的安排。

作物布局是组织农业生产的一项重要战略措施,它关系到能否因地制宜;充分而合理地利用当地农业资源;达到农业生产的高产、稳产、增益的问题。

2、通过本实验,了解从线性规划方法来制定作物布局方案的原理和方法,培养系统分析,综合平衡的能力。

二、实验内容一个地区采用不同的作物布局方案,会收到不同的经济及生态效果。

作物布局方案的拟定属于多变量、多目标的复杂问题,它不仅要考虑当地的自然条件,而且受到当地的社会经济条件技术水平及国家、集体、个人对于农业生产要求的制约,依靠一般的定性分析方法很难对这种具有多个因素、多项目标的复杂问题进行综合的考虑与平衡,找出最优的方案。

最优化技术中的线性规划能够帮助我们对此类复杂问题做出定量分析,并得出最优方案。

因此,作物布局的线性规划就是利用线性规划的理论与技术来解决在一定的自然条件和社会经济资源条件下能够达到最佳技术、经济及生态效果的作物最佳配置比例的最优化技术方法。

三、实验原理、方法和手段1、线性规划是系统工程中最优化技术方法之一。

它主要解决二方面的问题。

其一是“省”——如何用最少的人力、物力、财力等资源来完成既定的(定量的)任务;其二是“多”——如何合理地充分地利用现有的资源(人力、物力、财力等资源)来完成最大量的任务。

2、线性规划设计是在完成了对大量定性资料及对系统的定性的描述性的分析基础上,为了进一步明确各变量之间的关系,协调与寻求各部门生产的最优比例与组合而进行的定量分析。

四、实验组织运行要求采用以学生自主训练为主的开放模式组织教学五、实验条件1.区划材料2.计算器六、实验步骤1.搜集资料:可参阅当地农业区划的材料等。

关键是对一些变量参数的确定。

2.目标函数的确定:合理作物布局的目的是实现种植业生产的高产、稳产、高收益。

因此对于不同地区,不同性质的生产单位可选择:(1).作物总产量最高;(2).经济效益(净收效)最大;(3).生产成本最低等作为目标。

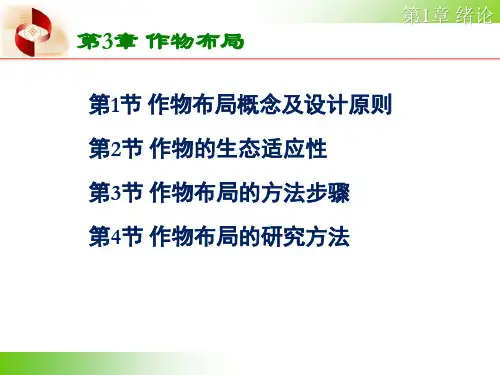

第二章作物布局(一)讲授的主要内容 1.作物布局的含义及与生产意义。

2.作物布局的原则、内容和步骤。

3.主要农作物对光、温、水及土壤、地貌的适应性。

4.我国主要农作物的布局情况与研究方法。

(二)重难点 1.重点掌握作物布局的含义、内容与原则,主要农作物对光、温、水的适应性,合理农业结构及农业结构调整的阶段性。

2.掌握作物布局的内容和步骤,我国主要农作物的布局情况。

3.主要农作物对光、温、水及土壤、地貌的适应性及作物布局的研究方法是本章的难点。

第二章作物布局第一节作物布局的意义与原则?? 一、作物布局的含义1、作物布局(crop composition and distribution)是指一个地区或生产单位对作物的结构(种类、品种)及配置方式所做出的选择和安排。

作物结构:作物种类、品种、面积比例等,还包括秧田布局。

配置:指作物在区域或田地上的分布。

即解决种什么作物、种多少与种在哪里的问题。

范围可大可小,时间可长可短。

生产结构:指一个地区或生产单位,农、林、牧、副、渔各业种类与比例而言。

含义比作物布局宽。

二、作物布局的意义作物布局应全面考虑自然条件和社会条件,根据需要与可能,统筹兼顾。

一个合理的作物布局可以发挥以下作用:1、满足人们的消费需求现代生活最求生活质量,对农产品数量、质量和多样性的追求。

2、有利于资源合理利用和实现可持续发展我国人多地少,土地与水资源相对不足。

合理的作物布局,是合理利用和保护资源的途径,使实现农业可持续发展的基本战略措施。

3、适应国内和国际市场的需求农产品满足国内市场,也要开拓国际市场。

通过合理的作物布局,实现农业生产供给与国内国际市场的有效对接,真正使农业转向商品经济和市场农业。

4、有利于充分吸纳农民就业农村劳动力过剩、农民就业难、增收难。

通过合理的作物布局,进一步增加劳动密集型农业生产项目的比重;提高种植业的集约化程度,特别是劳动力集约化程度。

这两方面都是吸纳农民就业,扩大农民就业空间最现实的途径。

作物布局计划书1. 引言本文档旨在为农业生产提供作物布局计划的基本框架和指导。

作物布局是指在农田中安排不同作物的种植方式和顺序,以优化土地利用和增加农产品产量。

通过合理的作物布局,农民可以最大程度地发挥土地资源的潜力,提高农业生产效益。

2. 目标作物布局计划的主要目标是实现以下几点:•最大限度地利用土地资源,提高土地的产出和效益;•避免作物连作障碍和病虫害的发生,并减少土壤养分的衰竭;•平衡不同作物之间的供需关系,提高市场竞争力;•提高农田的生态环境,促进可持续发展。

3. 方法与步骤作物布局计划的制定过程主要包括以下几个步骤:3.1 土地评估首先需进行农田的土地评估,了解土壤的类型、性质、肥力状况等。

通过土壤测试和分析,农民可以得知不同地块的养分含量、pH值、水分含量等信息,为后续的作物选择和布局提供依据。

3.2 作物需求分析根据市场需求和农民的经验,对不同作物的需求进行分析。

考虑价格、市场前景、种植技术等因素,确定优先种植的作物品种。

同时,还需要考虑轮作作物和休闲作植物等因素,以保持土地的多样性和可持续性发展。

3.3 作物轮作设计轮作是一种通过改变作物的种植顺序来减少连作障碍和病虫害的发生的方法。

合理的轮作设计可以保持土壤的肥力,减少土壤病虫害的发生。

根据作物的需求、生长周期和土壤要求,制定轮作方案。

3.4 作物间作设计间作是指在同一个生长季节中同时种植两个或多个作物。

通过作物间作,可以合理利用土地资源,提高农田的产出。

根据作物的相互关系、生长周期和需求,制定作物间作方案。

3.5 作物间距和密度设定作物间距和密度的设定直接影响作物的生长和产量。

根据作物的类型和种植方式,确定合理的作物间距和密度。

如需参考,可以查阅农业科技中心的推荐指南。

3.6 验证和调整制定计划后,应及时进行验证。

根据实际情况和反馈信息,对计划进行调整和改进。

确保作物布局计划的可行性和有效性。

4. 结论作物布局计划的制定是农业生产的重要一环。

我国主要粮食作物的生产和布局我国主要粮食作物的生产和布局(1)稻谷无论按播种面积或总产量,稻谷在我国粮食作物中都居首位,是我国最主要的粮食作物。

在世界上,我国稻谷的播种面积仅次于印度,但总产量比印度多70%,约占世界稻谷总产量的36%,在世界各产稻国家中居第一位。

水稻是高产粮食作物。

实现稻谷的稳产增产,对我国的粮食生产无疑具有决定性作用。

稻谷既喜温,又喜湿,需水量比旱地粮食作物大约要多3—4倍,故适于种植在降水多、水源足,灌溉便利的地区。

世界上稻谷主要产区都分布在热带、亚热带地区。

我国夏季南北普遍高温,雨热同季,因而除部分高塞山区和缺水的干旱地区以外,水稻生产在全国分布普遍,南起热带的海南岛,北到寒温带的黑龙江省呼玛县,东自台湾,西至新疆,从海拔2 700米的滇北山区水田,到低洼沼泽、沿海潮田,大多数地方都能种稻。

但稻谷的集中产区主要在秦岭—淮河以南的东部平源、丘陵地区;川、滇、黔、鄂、湘、桂、粤、闽、赣、浙、皖、苏、沪13个省、市、区,稻谷种植面积占全国的93%。

(2)小麦按播种面积和产量,小麦均占全国夏粮的80%以上,是我国最主要的夏粮作物。

我国是世界上主要的小麦生产国之一。

小麦适应性较强,能耐一定程度的干旱,是主要旱地粮食作物之一。

小麦的地区分布,冬小麦在长城以南、青藏高原以东地区种植广泛,集中产区则以秦岭—淮河以北,黄河中下游的河南、山东、河北、陕西和山西5省为主,其次是长江中下游的安徽、四川和江苏等省份。

春小麦分布以长城以北及青藏高原以北地区为主,其中东北的松辽平原和三江平原,土壤多为黑钙土,有机质含量高,土质肥沃,地势平缓,适于大面积机耕,小麦生长期内又有较多降水,一般不需灌溉,是春小麦的主产区,并有进一步发展前途。

目前由于旱、涝、沙、碱、薄(耕地瘠薄)等的不利因素,小麦还存在一定面积的低产区。

一些地方的经验表明,通过采取深耕整地,增施有机肥,秋雨春用等旱地栽培管理措施,实行科学种田,通过对低产小麦地的综合治理,是能够实现低产变高产的。