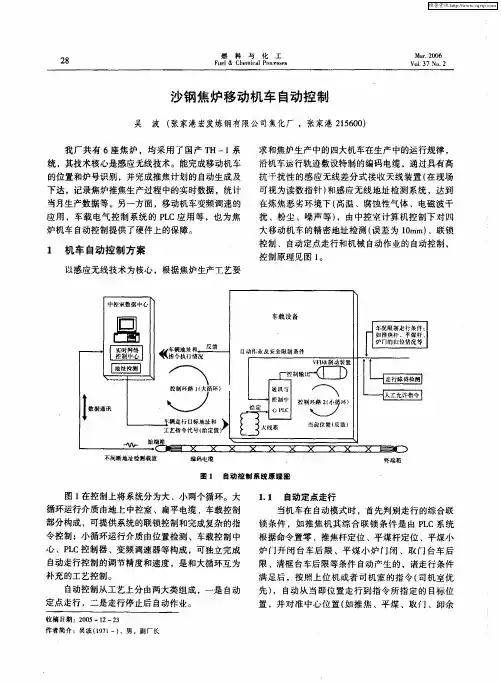

1-1、感应无线技术简介

- 格式:doc

- 大小:374.00 KB

- 文档页数:11

![6.3-其他无线技术介绍 [Repaired]](https://uimg.taocdn.com/81e00b361eb91a37f1115cf9.webp)

无线温度传感器原理

无线温度传感器是一种能够通过无线技术实时监测温度变化的传感器。

它主要由温度传感器模块、信号处理模块和无线通信模块组成。

温度传感器模块是整个传感器的核心部分,它能够感知周围环境的温度变化,并将温度信号转化为电信号输出。

常用的温度传感器有热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。

这些传感器能够根据温度的变化改变其电阻、电压或电流而产生相应的信号。

信号处理模块主要负责接收并处理温度传感器模块输出的电信号。

它通常由放大电路、滤波电路和模数转换电路等组成。

放大电路可以将传感器输出的微弱信号放大到一定范围内,以便后续的处理和传输。

滤波电路用于去除噪声和杂散信号,以保证温度信号的准确性。

模数转换电路则将模拟信号转换成数字信号,以便后续的数字处理和无线传输。

无线通信模块是传感器与外部设备进行无线通信的关键部分。

它能够将处理后的数字信号通过无线技术(如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee等)传输给接收设备。

这样,用户可以通过接收设备实时监测到温度变化,并进行相应的控制和调整。

总的来说,无线温度传感器能够通过温度传感器模块感知温度变化,并通过信号处理和无线通信模块将温度信息传输给接收设备。

这些传感器可以广泛应用于家庭、工业、医疗等领域,为人们带来更加便捷和智能的温度监测体验。

无线传感器网络(WSN)的发展及其在智能家居中的前景摘要:随着时代的发展,无线传感器网络技术也在不断地发展,目前已经极大地提高了生产便利性,在各式各样的行业被广泛应用。

当下,无线传感器系统已然是一种重要的技术手段。

未来,无线传感器系统的开发也将会大幅度促进智能家居的开发。

关键词:无线传感器网络,缺陷,智能家居,发展1 无线传感器网络的发展历史随着时代的飞速发展,许多便利的科学技术在人们的生活中飞速普及,其对人们的生活的影响导致人们的生活手段和习惯都产生了显著变化。

在大量技术飞快普及的同时,人们也开始追求更加简洁化的操作、便利化的生活。

网络对人类的生存方式的重要影响会不断在未来的各个方面显示它的作用,而无线传感器网络科技便被看做是网络由虚幻向真实物理社会世界的一个延续。

它继承了传统传感器工艺技术、微机系统技术、无线通信技术以及分布式数据处理技术,把逻辑上的大数据分析世界纳入到物理学世界[1]。

可以说,互联网改变了民众之间的交互手段,而无线传感器网络则在人与自然交互的方面做出了变革。

无线传感器网络,是指一种由总量巨大的感应器节点利用无线通信方法,自然的互相排列结合而组成的网络系统类型。

其技术领域已经由最初时候着重的节点设计、网络协议设计发展到了智能群体的研发过程,并成为了一种新奇的热点科技。

2 无线传感器网络的应用方面无线传感器系统主要完成信息搜罗、管理与传送的三项职能,而这三项职能又正好对标于现代的信息中,被称之为三种基础信息的感应器科技、计算机和网络通信技术三领域。

无线传感器网络恰是这三个方面的综合体,确实组成一种不太受外界影响的现代网络系统。

在无线网络传感器中,负责数据搜罗的单位向来都是先搜罗所监测范围内的一些数值然后再对其加以换算,包括大气压力、光照强度和周围空气的温湿度等;如果负责电能供给的单位需要减少传感器节点所占用的空间面积时,它就会倾向微型电池的结构型式;负责信息处理的单位,便经常负责每个节点之间的路由协议和管理任务,还有一些定位设备等;而负责数据的单元集中,以无线通信和交流信息还有发出接收部分收集于此的数据类信息为主。

nfc管理流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,可以实现两个设备之间的近距离通信和数据交换。

与蓝牙或Wi-Fi等通信技术相比,NFC无需复杂的配置和配对过程,并且只有在设备之间距离非常近的情况下才能进行通信,这使得NFC在移动支付、智能门锁、公交卡等场景中得到广泛应用。

本文将重点介绍NFC管理流程。

NFC管理是指对NFC设备、标签和应用进行配置、监控和维护的过程。

在一个完整的NFC系统中,管理流程起到了关键的作用,确保设备和应用的正常运行以及数据的安全性。

首先,NFC管理流程包括对NFC设备的管理。

这涉及到设备的注册、激活和分配等操作。

管理员需要在系统中注册新的NFC设备,并对其进行配置,包括设定设备的唯一标识符、接入权限等。

激活设备后,管理员会根据需要将设备分配给相应的用户或场所,以便进行后续的使用和管理。

其次,NFC管理流程还包括对NFC标签的管理。

NFC标签是一种被动式的NFC设备,其内部集成了存储器和芯片,可以存储特定的数据。

在管理过程中,管理员需要将需要写入标签的数据进行编码和加密,并将其写入到相应的标签中。

同时,还需要对已写入的标签进行监控,确保数据的完整性和安全性。

最后,NFC管理流程还包括对NFC应用的管理。

NFC应用是利用NFC技术实现特定功能的软件程序,可以运行在NFC设备上。

在管理过程中,管理员需要对应用进行注册和授权,并提供相应的更新和维护。

同时,还需要对应用的使用情况进行监控,确保应用的稳定性和性能。

综上所述,NFC管理流程是对NFC设备、标签和应用进行配置、监控和维护的过程。

通过科学合理地进行管理,可以保证NFC系统的正常运行和数据的安全性。

未来,随着NFC技术的进一步发展和应用场景的拓展,NFC管理流程将不断完善,为人们提供更加便捷和安全的生活体验。

文章结构部分主要描述了整篇文章的组织框架和各个部分的主要内容。

本节介绍一种利用RFID技术与单片机技术相结合,实现公交车站的自动识别与自动报站的方式。

最近几年来,随着信息技术的快速进展,城市公交车的治理方式也发生了专门大转变,许多城市都由原先靠售票人员售票、报站的方式改成实行无人售票和自动报站系统。

目前最经常使用的自动报站方式是由驾驶员操纵的报站系统。

通常的工作进程是:车辆进站前预报一次车站,车停稳开门时报一次车站,车辆起步后,报一次站,车辆离开车站再预报下一个车站,如此循环。

每次报站时都需要由驾驶员对报站器进行操作,而在车辆起动与进站时,往往是路面情形最复杂的时候,驾驶员既要对行驶中的汽车进行启动或制动等操作,同时还要兼顾报站系统的操作,给行驶中的车辆带来必然的平安隐患。

为了解决那个问题,有人设计了一种自动报站的方式,用车辆的行驶特点,如起步后行驶的距离、开关门的信号、起步和进站打转向灯的方式综合起来判定车辆的起步、行驶、进站状态。

这种方式做到了必然程度上的自动报站,但这种方式要求驾驶员必然要按驾驶标准操作,若是驾驶员操作不标准或碰到特殊情形时紧急处置,例如半途停车等,就有可能引发报站错误。

同时,对行驶距离的判定需要加装额外的传感器或连接汽车原有的计程电路,技术安装比较复杂。

本节提供了一种基于RFID技术的公交车自动识别车站、自动报站的技术方案。

在识别车站、自动报站的进程中,完全不需要驾驶员进行操作,减轻了驾驶员的负担,增加了车辆运行的平安性。

1 系统硬件结构系统整体硬件结构如图所示。

(1)系统采纳单片机89C52作CPU,同时接收遥控接收模块解码RFID后的数字信号和车门传感器送来的信号,用软件实现车站的自动判定识别。

并依照识别的信息操纵报站装置自动报站,没必要人工操作。

车载机硬件原理如图所示。

89C52的P0口接PT2272解码器模块,P1口操纵扩音系统,P2口接数码显示,P3口接录音芯片。

还连接了常规的键盘、显示和串行EEPROM存储器AT24C01等。

无线传感器网络研究综述摘要:无线传感器网络作为计算、通信和传感器三项技术相结合的产物,是一种全新的信息获取和处理技术。

在简要介绍无线传感器网络的基础上,分析和展望了一些有价值的应用领域。

结合已有研究,从无线传感器网络的热点问题、特点和应用三方面介绍无线传感器网络的研究现状。

随着无线通信技术、微型制造技术及电池技术的快速发展,微小的无线传感器已具备感应、无线通信及信息处理能力。

成千上万个微型传感器构成了自治的无线传感器网络。

无线传感器网络节点的微处理能力和无线通信能力使无线传感器网络有广阔的应用前景,能广泛用于军事、环境、医疗保健、空间探索及各种商业应用。

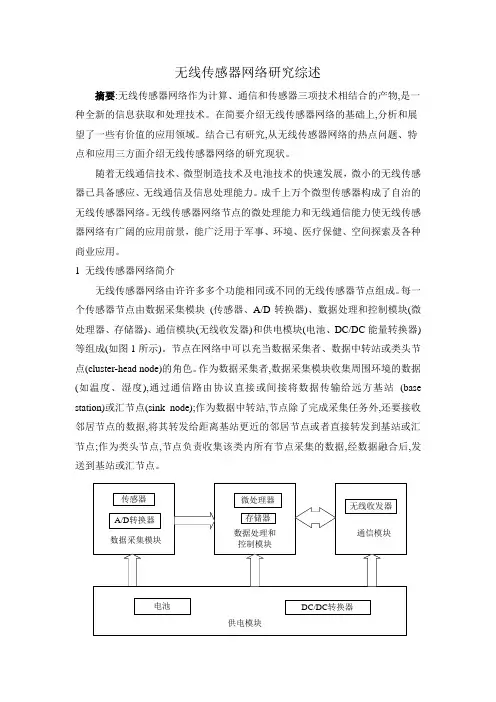

1 无线传感器网络简介无线传感器网络由许许多多个功能相同或不同的无线传感器节点组成。

每一个传感器节点由数据采集模块(传感器、A/D转换器)、数据处理和控制模块(微处理器、存储器)、通信模块(无线收发器)和供电模块(电池、DC/DC能量转换器)等组成(如图1所示)。

节点在网络中可以充当数据采集者、数据中转站或类头节点(cluster-head node)的角色。

作为数据采集者,数据采集模块收集周围环境的数据(如温度、湿度),通过通信路由协议直接或间接将数据传输给远方基站(base station)或汇节点(sink node);作为数据中转站,节点除了完成采集任务外,还要接收邻居节点的数据,将其转发给距离基站更近的邻居节点或者直接转发到基站或汇节点;作为类头节点,节点负责收集该类内所有节点采集的数据,经数据融合后,发送到基站或汇节点。

图1 传感器节点结构框图与传统Ad Hoc网络相比,无线传感器网络具有一些明显的特征: (1)网络节点密度高,传感器节点数量众多,单位面积所拥有的网络节点数远大于传统的Ad Hoc网络; (2)传感器节点由电池供电,节点能量有限; (3)网络拓扑变化频繁; (4)网络应具备容错能力。

2 无线传感器网络的热点问题2.1 安全问题通常,在无线传感器网络中,大量的传感器节点密集分布在一个区域里,消息可能需要经过若干节点才能到达目的地,而且传感器网络具有动态性和多跳结构,要求每个节点都应具有路由功能。

教学过程:项目八无线技术在办公领域的应用一、无线技术发展简介无线技术主要可以分为FM、红外、2.4G、蓝牙和WiFi等。

1.FM无线技术。

FM无线技术是现在最成熟、价格最低廉的无线技术之一。

2.红外技术红外技术也是一种应用非常广泛的无线技术,如熟悉的电视机遥控板就是采用红外技术。

3.2.4G无线技术2.4G无线技术,其频段处于2.405~2.485GHz之间,所以简称2.4G无线技术。

4.蓝牙技术蓝牙技术也是基于2.4G技术的无线传输协议,但由于采用的协议不同,在技术与应用领域上有所区别。

5.WiFiWiFi是一个无线网路通信技术的品牌,由WiFi联盟所持有。

二、各种无线外设介绍1.无线鼠标、键盘2.无线耳机3. 无线打印机4.无线扫描仪5.无线传真机无线传真机采用普通传真机与成熟的GSM移动通信网络相结合的设计,内部安装GSM模块,只要在GMS移动通信网络所覆盖的范围内,都可以轻松收发传真和接打电话。

但是无线传真机价格昂贵,还未能够普及。

三、通过演示讲解各种无线外设的安装和操作方法;1. 安装无线鼠标(1)将本鼠标套装从包装中取出。

(2)按图示方法打开鼠标的电池盖,并装上两颗AAA充电电池或两颗AAA碱性电池,合上电池盖。

(3)接收器与电脑连接您使用的系统是Windows2000以上时,接收器USB插头可直接插入电脑USB接口中,电脑会自动安装好驱动。

(4)将无线鼠标连接到接收器。

a.接收器插入电脑自动安装好后,拿到装好是电池的鼠标(必需是充饱电的电池),按动左右按键并移动鼠标,看电脑上的光标是否可以动作,如不能动作请按以下操作(如果您买的27MHZ的无线鼠标请先进入A步骤):A.先按一下接收器CONNECT 按钮,这时接收器处于等待连接状态,然后在按一下鼠标底部的CONNECT 按钮(如图七),此时可以移动鼠标看一下电脑上光标是否可动作,如果动作表示鼠标现在可以正常使用了。

b.鼠标在与接收器连接时,鼠标与电脑的距离不能超出1米。

二、系统所采用主要的技术1、感应无线技术1.1基本原理1.1.1编码电缆与感应无线天线编码电缆的外形为扁平状态,内部有若干对电线,按照一定的编码规则各对线在不同的位置交叉,将各对线重叠在一起封装在氯丁橡胶压制的护套内。

编码电缆沿着移动机车的轨道安装,编码电缆的终端对每一对线加一个匹配电阻,始端用圆电缆连接到中控室。

编码电缆中任何一对线,相当于一个单圈线圈。

感应天线就是两组线圈,一组作为发送线圈,一组作为接收线圈,分别谐振在相应频率。

两组线圈装在矩形塑料箱内,称为感应天线箱。

天线箱安装在移动机车上,并用圆电缆将天线箱与机车上控制柜连接。

天线箱随着机车移动而移动,并始终与编码电缆保持5-20cm的距离。

见图2-1。

当天线箱与编码电缆靠近时,编码电缆中每一对线所构成的单圈线圈与天线箱中的线圈,相互感应信号,于是天线箱与编码电缆之间(也就是移动机车与中控室之间)形成了一个通信信号通道。

在发送线圈中加信号电流时,由于编码电缆内部各对线是按一定编码规则交叉的,所以能够从编码电缆各对线中产生相应的感应电动势,检测其相位和幅度就得到了反映天线箱中发送线圈所在位置的信息。

1.1.2编码电缆中一对线信号幅度与相位分析天线箱的长度A是编码电缆的宽度B的2-3倍(见图2-1),天线箱随着移动机车沿x方向行走时,天线箱沿y方向始终是覆盖编码电缆的。

因此,编码电缆中一对线接收的信号S是天线箱位置x、z的函数S=f(x,z)。

当发送线圈与编码电缆之间距离z较小(5-20cm)时,发送线圈产生的磁力线可以近似垂直,在编码电缆中磁力线也可以近似均匀分布。

若发送线圈宽度与编码电缆两交叉间距相等,都为W, W=2r。

如图2-2所示,设编码电缆中一对线接收信号为S,分析如下。

①. 编码电缆中一对线接收信号的幅度S MS M是z的函数,z越大,S M越小。

S M与编码电缆有效感应面积成正比。

当发送线圈中心对准两个交叉中间时,图2-2所示发送线圈位于最左边位置,有效感应面积=W×B为最大,设此时信号的幅度S M =M(z)。

移动通信简介移动通信简介一、概述移动通信是指利用无线技术实现电信网络的无线传输,使得用户可以在移动状态下进行通信和传输数据。

它已经成为现代社会的重要基础设施,极大地促进了人们的交流和信息传递。

二、移动通信的发展历程1.第一代移动通信(1G)第一代移动通信是指早期模拟信号的移动通信技术,主要以语音通信为主,信号质量差,通信容量有限。

2.第二代移动通信(2G)第二代移动通信采用了数字信号技术,提高了通信质量和通信容量,不仅可以进行语音通信,还能传输简单的文本和图像信息。

3.第三代移动通信(3G)第三代移动通信引入了高速数据传输技术,实现了更高的通信带宽,可以进行更复杂的数据传输,如视频通话、在线游戏等。

4.第四代移动通信(4G)第四代移动通信是基于全IP网络的移动通信技术,具备更高的数据传输速度和更低的延迟,支持更多的应用场景,如高清视频直播、移动互联网等。

5.第五代移动通信(5G)第五代移动通信是当前最新的移动通信技术,具备超高速率、低延迟、多连接等特点,可广泛应用于智能交通、智能制造、物联网等领域。

三、移动通信的关键技术1.蜂窝网络技术蜂窝网络是指将通信覆盖区域划分为多个小区域,以提高通信容量和覆盖范围,采用频率复用等技术实现多个用户同时通信。

2.无线接入技术无线接入技术包括CDMA、GSM、LTE等,通过无线信号的传输和接收实现用户与基站之间的通信连接。

3.多天线技术多天线技术利用多个天线进行信号传输和接收,提高通信质量和数据传输速率。

4.数据压缩与编码技术数据压缩和编码技术可以在保证数据传输质量的前提下,减小数据的体积,提高传输效率。

5.QoS(服务质量)技术服务质量技术可以根据不同应用的需求,为用户提供适应的通信服务,如优先保证视频通话的带宽等。

四、移动通信的应用领域1.方式通信移动通信最基础的应用领域是方式通信,包括语音通话、短信、彩信等。

2.移动互联网移动通信的发展使得移动互联网得以快速发展,用户可以随时随地上网浏览网页、使用各类应用。

1.概述:ZigBee译为"紫蜂",它与蓝牙相类似,是一种新兴的短距离无线通信技术,用于传感控制应用(Sensor and Control)。

Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议,根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。

ZigBee这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。

2.ZigBee发展历程:在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。

对工业,家庭自动化控制和遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,而工业自动化对无线通信的需求越来越强烈。

2000年12月,IEEE成立了802.15.4工作组,制定了Zigbee的物理层(PHY)和MAC协议层。

2001年8月,ZigBee Alliance成立。

2002年下半年,英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦半导体公司共同宣布加入ZigBee联盟,研发名为“ZigBee”的下一代无线通信标准,这一事件成为该技术发展过程中的里程碑。

2004年,ZigBee V1.0诞生。

它是Zigbee规范的第一个版本。

由于推出仓促,存在一些错误。

2006年,推出ZigBee 2006,比较完善。

2007年底,ZigBee PRO推出。

2009年3月,Zigbee RF4CE推出,具备更强的灵活性和远程控制能力。

2009年开始,Zigbee采用了IETF的IPv6 6Lowpan标准作为新一代智能电网Smart Energy(SEP 2.0)的标准,致力于形成全球统一的易于与互联网集成的网络,实现端到端的网络通信。

ZigBee联盟现有的理事公司包括BM Group,Ember公司,飞思卡尔半导体,Honeywell,三菱电机,摩托罗拉,飞利浦,三星电子,西门子,及德州仪器。

感应无线技术简介一、概述<一>、感应无线技术国内外发展状况感应无线技术是七十年代末在日本开始发展起来的一项新的工业应用技术。

在国际上,目前仅日本古河、住友等几个公司掌握该技术。

在国内,岳阳电子研究所是唯一掌握该技术的单位,其研究成果已达到国际先进水平,并成功地将该技术应用于焦炉炼焦自动化。

其产品已应用在武汉钢铁公司、太原钢铁公司、新疆八一钢铁公司、邯郸钢铁公司、临汾钢铁公司等。

<二>、感应无线技术主要解决的问题在现代工业中,若干台大型移动机车(有轨)在中央控制室主计算机统一指挥下,有序地、协调地工作(甚至是全自动的工作),必须解决以下两个问题:1、移动机车与中央控制室之间、一台移动机车与另一台移动机车之间的可靠的信息交换————数据通信问题;2、中央控制室随时都要了解各机车目前所处在的位置————位置检测问题。

感应无线技术采用独特的编码电缆技术,十分成功地同时解决了这两个问题。

二、感应无线技术的基本原理<一>、基本原理1、编码电缆编码电缆的外形为扁平状态(故又称扁平电缆),内部有若干对电线,按照人们所制定的编码规则,各对线在不同的地方交叉(也有不交叉对线),如图1所示(此图按照格雷码规则交叉)。

将各对线重叠在一起,封装在氯丁橡胶压制的护套内,就构成了编码电缆。

①②③图1扁平电缆安装在移动机车的轨道旁,移动机车的轨道有多长,则需要等长的扁平电缆。

2、天线天线即一组线圈,当天线线圈中加入信号电流时,在附近空间产生变化规律相同的磁场。

天线安装在移动机车上,随着移动机车的移动而移动。

3、电磁感应扁平电缆中任何一对线,当在终端加一个匹配电阻后,都可以看成一个单圈的线圈,如图2所示。

R图2当天线与扁平电缆靠近时,就相当于两个耦合的线圈:①、在天线中加入信号电流时,在扁平电缆每一对线上,都会产生相应的感生电动势;在扁平电缆任何一对线上加入信号电流时,在天线中也会产生相应的感生电动势。

于是,天线与扁平电缆之间,形成了一个通信信号通道。

②、在天线中加入信号电流时,在扁平电缆每一对线上,都会产生相应的感生电动势,由于扁平电缆内部若干对电线按照一定的编码规则交叉,以及特殊结构,能够从扁平电缆各对线上产生相应的感生电动势的相位、大小中得到反映天线所在位置的信息。

<二>、应用模型在实际应用中,扁平电缆安装在移动机车的轨道旁,天线安装在移动机车上,当移动机车沿着轨道行走时,天线与扁平电缆之间始终保持固定的距离。

图3所示为一应用模型A车1 A车2 A车3 圆电缆中扁平电缆A央圆电缆扁平电缆B控B车1 B车2 制室圆电缆扁平电缆CC车1 C车1图31、模型说明:①、本模型共有3根轨道A、B、C,轨道A上有三台作业车A1、A2、A3;轨道B上有二台作业车B1、B2;轨道C上有二台作业车C1、C2;②、沿着这3根轨道分别安装扁平电缆A、扁平电缆B、扁平电缆C,通过圆电缆将扁平电缆与中控室相连;③、A车沿着轨道A运行过程中,A车上的天线始终与扁平电缆A保持一定的距离;2、工作原理①、移动机车通过天线发送信号,中控室从扁平电缆接收信号a、在某一时刻,一条扁平电缆上,只允许一个天线发送信号。

例如,在扁平电缆A,是A1的天线发送信号;在扁平电缆B,是B2的天线发送信号;在扁平电缆C,是C1的天线发送信号。

b、移动机车发送的信号中,反映该车当时的工作状况,中控室接收到这些信息,从而对各机车状况了如指掌。

c、中控室从接收到的扁平电缆各对线上不同的感生电动势的相位、幅度中,分析得到天线当时(发送信号时)所在位置(代表机车的位置)。

按照a中的例如,则可得到A1、B2、C1的位置。

②、中控室向扁平电缆发送信号,移动机车通过天线接收信号a、中控室同时向3根扁平电缆A、B、C发送信号,任何一台移动机车都可以通过天线接收到中控室发出的信号;b、中控室发出的信号中,包括下述内容:●各个机车当时的工作状况,所在位置,从而使各个机车了解其它机车当时的工作状况,以及本机车和其它机车当时的位置;●工作指令;●根据各方面情况分析,指定各轨道上下一次发送信号的机车。

三、感应无线数据通信<一>、感应无线数据通信的特点在数据通信技术中,按照信道传输媒介可分为:有线通信方式,无线通信方式。

对于工业中大型移动机车来说,这两种通信方式都有致命的缺陷。

移动机车采用有线通信方式,必须拖带一根通信电缆,这样一来,使机车的行走速度受到限制,而且所拖带的通信电缆易磨损、易拉断。

在环境恶劣的工业现场,无线通信方式易受干扰,从而使通信质量降低,甚至无法工作。

感应无线数据通信方式,既不像有线通信靠电缆直接连接;也不像无线通信远距离天线发射、接收;而是通过安装在移动机车上的天线,与敷设在地面轨道旁的扁平电缆近距离之间电磁耦合传递信息,这样,既克服了有线通信方式的不方便,又克服了无线通信方式的易受干扰。

<二>、感应无线数据通信基本结构感应无线数据通信的双方分别称为地上局、机上局,地上局、机上局实质上是调制解调器(MODEN),但其载频为较低的频率,且选择工业现场最不容易受干扰的频率。

其结构如图4所示图4机车上PC将需要发送的信息送到机上局经调制后由天线发送,扁平电缆感应到天线发送的信号后,经圆电缆送到地上局解调后,传给上位机;中控室上位机将需要发送的信息送到地上局经调制后,通过圆电缆送到扁平电缆发送,天线感应到扁平电缆发送的信号后,送到机上局解调后,传给机上PC。

<三>、扁平电缆中通信对线的设计可以想象,在扁平电缆中,只需要不交叉一对线,即可作为一个单线圈与天线形成电磁耦合。

但是,不交叉一对线容易受到空间电磁场的干扰,从而使噪声太大,影响通信质量。

为了抑制噪声,一个有效的方法是使扁平电缆中的通信对线每隔一定的距离交叉一次(从远距离可把这对线看成双绞线)。

根据有关资料,此方法抑制噪声的作用可达几个db至30db。

由于通信对线存在交叉,当天线位于交叉处时,便形成信道死区。

1 2 3图5天线处于如图5所示位置时,当天线发送信号时,线圈1与线圈2产生的感应电动势大小相等,方向相反,从而相互抵消,使通信对线上的感应电动势为0。

同样,当天线接收信号时,线圈1与线圈2产生的空间电磁场,对天线的作用也是大小相等,方向相反,从而相互抵消,使天线上的感应电动势为0。

为了避免在交叉点形成信道死区,在扁平电缆中布置了相间交叉的第二个通信对线,所以扁平电缆中有两个通信对线,分别称为L0、L1。

如图6所示L1L0A B C D1、当天线发送信号时地上局从L0、L1两个传输回路接收到信号,再将从L1接收的信号移相900后与从L0接收的信号求和得到合成信号。

若S0代表从L0接收的信号,S1代表从L1接收的信号,S1′代表S1移相900的信号,S代表合成信号,φ代表合成信号的相位,那么:S= S0+ S1′,∣S∣=√S02+ S12(S0与S1要么同相要么反相)φ= arctg(S1/S0)S0Ⅲ3Ⅳ图7分析如下:⑴、天线处在图6中A位置(区域Ⅰ),S0=S1,∣S∣=√2 ∣S0∣,φ=π/4⑵、天线处在图6中C位置(区域Ⅱ)S0=―S1,∣S∣=√2 ∣S0∣,φ=3π/4⑶、天线从区域Ⅰ向区域Ⅱ移动过程中的交叉刚在天线宽度W内时,S0的幅度开始减小,天线继续向a、当L右移动过程中,S0的相位不变幅度不断减小,S0的相位不变;而S1保持不变。

合成信号S,沿着图7所示正方形边框逆时钟方向旋转,π/4<φ<π/2。

b、当L的交叉在天线宽度W正中时(图6中B位置,S0=0。

合成信号S= S1′,处于图7位置1,φ=π/2。

c、天线继续再向右移动过程中,S0的相位反相且幅度不断增大,而S1保持不变。

合成信号S,沿着图7所示正方形边框逆时钟方向旋转,π/2<φ<3π/4。

的交叉不在天线宽度W范围内时,进入了区域Ⅱ。

d、当L从以上分析来看,天线处于扁平电缆任何位置,S≠0,消灭了信道死区。

2、当天线接收信号时地上局从传输回路L0发送信号S0,而将S0移相900后(S1)从传输回路L1发送。

L0和L1产生的电磁场在空间迭加,在任何位置都不为0,因此,天线处于扁平电缆任何位置总能够接收到信号,消灭了信道死区。

四、感应无线技术位置检测<一>、感应无线位置检测的特点及分类1、感应无线位置检测的特点a、绝对位置检测,重复性好;b、非接触式检测,可靠性高;c、位置连续检测,分辨率高;d、检测方式多样,适用性强;e、与感应无线数据通信融为一体。

2、感应无线位置检测分类①、按检测精度分类a、一般位置检测(APD);b、高分辨率位置检测(HRPD)。

②、按检测方式分类a、地上局检测方式:由地面上中控室的检测设备检测出机车行走的位置;b、机上局检测方式:由机车上的检测设备检测出本身行走的位置。

<二>、APD检测原理1、感应电缆内部位置检测对线结构感应电缆内部除了通信两对线L0、L1外,其余对线都是用于位置检测。

不管是地上局检测方式,还是机上局检测方式,只要是APD检测,感应电缆内部位置检测对线结构是相同的。

在感应电缆内部,关于位置检测,有两类线,称为R线和G线,如图8所示。

图8①、R线结构首先说明段结构。

实际应用中,需要检测的位置的长度通常是较长的,无论从制造或者运输的角度,都不可能把电缆做的很长,因此,只能按一定长度的标准段(如128米),在现场根据实际需要,将若干段连接起来,段与段之间由段间箱连接。

R线作为标准信号线,不能交叉。

但考虑到外界杂散电磁场的影响,不能太长,故采用R线分段技术,每对R线只在相应的段叉开,而在其余的段双绞,即R。

在0段叉开,在1、2等段双绞。

显然,有多少段,就有多少对R线。

②、G线结构在一段内,有若干对G线(G0、G1······G N),N的大小取决于段的长度和分辨率(最小检测精度r),G0线两交叉间距离为W,W=2r。

各对G线在一段内,按格雷码规则交叉编制。

格雷码有一个显著的特点,就是从一个代码变为相邻的另一个代码时其中只有一位码发生变化,因而在感应电缆中任何处不存在两对线同时交叉,避免了天线过交叉点时可能引起的位置误差o2、地上局检测方式当固定在机车上的发送天线线圈中通入交变电流时,在天线附近产生交变磁场,则感应电缆靠近发送天线的部分每一对线中将产生感应电动势(每一对线两个交叉点间的叉开部分可看作一个单圈线圈)。

①、R线信号检测当感应天线在R i段时,只有R i上的信号幅度最大,R j(j≠I)线上信号很弱(近似零),通过比较各对R线上的信号幅度的大小,就能判定机车(天线)在i 段。