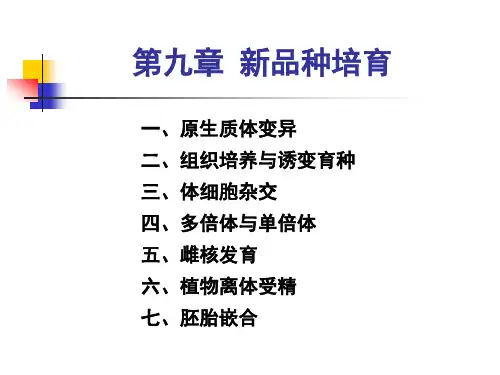

第九章新品种培育

- 格式:ppt

- 大小:4.98 MB

- 文档页数:84

农业科技中的新品种培育技术随着科技的不断进步,农业科技的发展也逐渐进入了一个新的阶段。

其中,新品种培育技术成为了当前农业科技的一个重要领域。

新品种培育技术能够有效地提高农作物的产量和质量,为现代农业的发展做出了重要的贡献。

接下来,本文将介绍农业科技中的新品种培育技术以及其在现代农业中的应用。

一、常见的新品种培育技术1.基因工程技术基因工程技术是当前最具代表性的新品种培育技术之一。

它的运用可以显著提高农作物的耐逆性、产量和品质,并且有助于防止害虫和疾病的侵害。

例如,通过对水稻进行基因转移,可以使其具有不同的特性,如耐寒、耐涝等。

2.细胞工程技术细胞工程技术是另一种常见的新品种培育技术。

这种技术可以改变农作物的形态、结构和功能,并具有快速、高效、易操作的特点。

例如,通过细胞工程技术,可以获得不同的农作物品种,如逆境适应性强的水稻和耐旱、高产的小麦。

3.基因组学技术基因组学技术是一种综合各种新品种培育技术的学科。

可以通过它来对各种农作物进行全部基因序列的测序,大大提高了培育新品种的速度和效率。

例如,利用基因组宏图谱,科学家可以快速地识别到某些基因和转录因子,从而形成更具现实操作性和生物学意义的分子标记。

二、新品种培育技术在现代农业中的应用新品种培育技术在现代农业中有着广泛的应用,具体如下:1.提高农作物的产量和质量通过新品种培育技术,农作物的产量和质量可以得到显著提高。

例如,通过对小麦进行基因转移,可以获得耐旱、高产、优质的新品种,提高了小麦的种植效益。

2.改变农作物的适应性新品种培育技术可以改变农作物的适应性,使其对不同的环境具有较好的适应性。

例如,通过基因转移,可以使水稻具有耐寒、耐涝等特性,适应不同的气候环境。

3.加强农作物的抗性新品种培育技术可以加强农作物的抗性,提高其抗击病虫害的能力。

例如,通过基因转移,可以使某些作物适应不同的水分条件,防止病虫害的发生。

总之,新品种培育技术是当前农业科技的一个重要组成部分。

植物农学中的新品种培育技术植物农学是研究植物的生长和发育过程、特性以及育种方法的学科。

随着科学技术的不断发展,新品种培育技术在植物农学中起着重要的作用。

本文将详细介绍植物农学中的新品种培育技术。

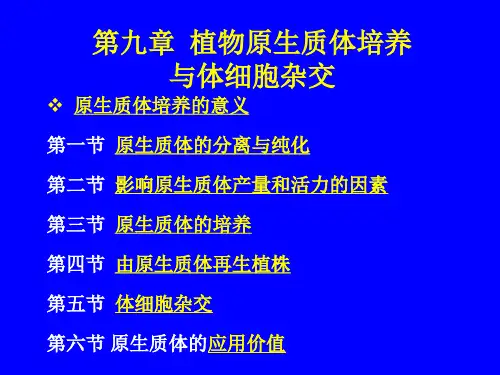

一、细胞培养技术细胞培养技术是现代植物育种中的重要手段。

通过将植物组织的细胞或其它胚胎状状态,以无菌条件下培养在含有适宜营养物质的培养基上,促使其分化成新的植株。

细胞培养技术可以克服植物自然繁殖的困难,实现植物的无性繁殖。

通过细胞培养技术,可以大量繁殖种苗,加速育种进程。

此外,通过基因工程技术,还可以在细胞培养的基础上导入外源基因,实现转基因植物的培育。

二、基因编辑技术基因编辑技术是指通过人为干预植物的基因组,实现特定基因的改变和修饰。

目前最常用的基因编辑技术是CRISPR/Cas9系统。

这一技术可以在植物细胞中精确地编辑基因,例如删除、替换或插入目标基因。

基因编辑技术可以加速植物新品种的培育过程,实现对植物性状的精确调控。

通过这一技术,植物育种者可以快速培育出抗病虫害、耐逆性强的优良品种。

三、多倍体育种技术多倍体育种技术是利用生物学方法将植物染色体倍化,使其具有多倍体特性。

多倍体植物相比单倍体植物具有多种优点,如体型较大、花状较大、吸水和养分吸收能力强等。

通过多倍体育种技术,育种者可以获得更加优良的植物品种。

多倍体育种技术可以通过体细胞培养、花药培养和胚囊培养等多种方法实现。

四、遗传标记辅助育种技术遗传标记辅助育种技术是一种通过分子标记技术辅助选择优良基因的育种方法。

通过该技术,育种者可以在植物种质资源中快速筛选出与性状相关的标记位点,并进行精确的遗传定位。

遗传标记辅助育种技术可以大大加快植物育种的进程,提高育种效率。

此外,该技术还可以预测植物抗病性、抗逆性等重要性状,为植物育种提供重要的理论和实践基础。

总结起来,细胞培养技术、基因编辑技术、多倍体育种技术和遗传标记辅助育种技术是植物农学中的新品种培育技术。

L 农作物新品种的培育(作物育种)经人类长期选育,现有许多作物具有人类期望的优良性状;同时,人类仍在们按照自己的意愿,依据不同的育种原理,有目的、有计划地选育所需要的生物新品种。

这里,我们可以分三种情况。

1.保持品种的优良性状。

2.从不良性状中把所需要的优良性状(相对性状)分离出来或把位于不同个体的优良性状集中另一个个体上来。

如利用基因分离的原理从高秆小麦中分离出能抗倒伏的矮秆小麦品种;通过基因的自由组合,把小麦中高秆抗锈病和矮秆不抗锈病两利性状进行重新组合获得矮秆抗病的小麦优良品种。

3.创造具有优良性状的生物新品种。

如利用人工诱变育种技术培育作物新品种;利用基因工程的原理创造抗虫棉。

二、育种方法(一)根据“遗传”、“细胞的全能性“原理进行品种的延续和扩大可用无性繁殖:如扦插,嫁接,分根,压条,组织培养,以及克隆。

例如,菊花、水仙花、月季等很多的花卉,香蕉、柑橘等很多水果,马铃薯、甘薯等很多蔬菜、粮食作物,自身可能是杂合体,但应用无性繁殖栽培,都可以保持优良性状。

(二)根据“可遗传变异的来源”原理进行育种1.杂交育种(1)原理:基因重组(通过基因分离、自由组合或连锁交换,分离出优良性状或使各种优良性状集中在一起)(2)方法:将具有不同优良性状的亲本杂交后,不断自交,并不断淘汰不符合要求的个体,直至后代不在发生性状分离。

(3)举例:已知小麦的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗锈病(R)对易染锈病(r)为显性,两对性状独立遗传。

现有高秆抗锈病、矮秆易染病两纯系品种。

要求使用杂交育种的方法培育出具有优良性状的新品种。

①让纯种的高秆抗锈病和矮秆易染锈病小麦杂交得F1;②让F1交得F2③选F2矮秆抗锈病小麦自交得F3④留F3未出现性状分离的矮秆抗病个体再重复③、④步骤。

(4)特点:育种年限长,需连续自交不断择、汰劣才能选育出需要的类型。

(5)说明:①该方法常用于同一物种不同品种的个体间;②对于亲缘关系较近的不同物种个体间也可以用到杂交技术,如八倍体小黑麦的培育、萝卜和甘蓝杂交,但为了使后代可育,应使染色体加倍,得到的个体即是异源多倍体,这种育种方式就是多倍体育种;③若该生物靠有性生殖繁殖后代必须选出优良性状的纯种,以免后代发生性状分离;若该作物靠无性生殖产生后代,那么只要得到该优良性状就可以了,纯种、杂种并不影响后代性状的表达。

水产新品种培育水产新品种培育是指通过人工手段,对水产生物进行选择和繁育,以获得具有良好经济性状、病害抗性和适应性的新品种。

本文将介绍水产新品种培育的目的、方法和相关参考内容。

目的:1. 提高经济效益:通过培育新品种,提高水产养殖的产量和品质,增加养殖业的效益。

2. 增强抗性:培育抗病、抗逆性强的新品种,减少疾病的发生,提高养殖的稳定性。

3. 提高市场竞争力:培育具有市场竞争力的新品种,满足市场需求,拓宽养殖业的发展空间。

方法:1. 选择育种对象:选择具有良好经济性状的个体作为育种对象,如生长速度快、体型大、肉质好等。

2. 选配亲本:根据目标性状和遗传背景,选择优良的亲本进行配对,保证后代具有良好的遗传特征。

3. 人工授精:通过人工手段获得优良亲本的受精卵,提高遗传的可控性和选择性。

4. 高效繁殖:利用人工授精、人工孵化等技术手段,提高繁殖效率,快速获得大规模的新品种。

5. 选择优胜劣汰:通过选择和评价后代的经济性状、病害抗性等,进行优胜劣汰,筛选出优良的个体用于下一代繁育。

相关参考内容:1. 《水产新品种培育技术手册》:详细介绍了水产新品种培育的理论和实践操作,包括育种对象的选择、亲本选配、人工授精、人工孵化等技术要点。

2. 《水产养殖育种学》:系统介绍了水产养殖育种学的基本理论和方法,包括品种形成与改良、优良品系的选育与繁殖等内容,深入探讨了水产新品种培育的原理和实践。

3. 科研论文:阅读相关领域的科研论文,了解最新的研究成果和技术进展,如水产遗传育种、新品种选育等方面的研究成果。

4. 水产养殖企业经验分享:了解水产养殖企业在新品种培育方面的经验和成功案例,可以参考其培育方法和策略。

5. 专家咨询与讲座:向水产养殖领域的专家咨询,并参加相关的讲座和培训班,了解最新的培育技术和方法。

综上所述,水产新品种培育是一项复杂而又重要的工作。

通过选择育种对象、选配亲本、人工授精、高效繁殖、优胜劣汰等一系列方法,可以培育出具有良好经济性状、病害抗性和适应性的新品种。

第九章其它育种途径简介第一节诱变育种一、诱变育种(mutation breeding)概念诱变育种又称引变育种或突变育种,是人为的利用物理和化学因素诱发植物产生遗传变异,根据育种目标要求,对突变体进行选择和鉴定,直接或间接地培育成生产上有利用价值的新品种的方法。

一般以电离辐射、化学诱变为主要手段。

二、诱变育种的种类1、物理因素(1)辐射紫外线:是波长为200-390nm的非电离辐射线。

由于能量较低,穿透力不强,多用于照射花粉、孢子、组织培养中产生的愈伤组织等。

以250~290nm波长范围内的紫外线诱变作用最强,并以低压水银灯发出的紫外线辐照效果较好。

X射线:是一种波长约为10-10~10-5cm的电离辐射线,穿透力较强。

是最早应用于诱变工作的射线。

γ射线:是一种波长更短的电离辐射线,其波长为10-11-10-8cm。

60Co、137Cs 是目前应用最多的γ射线源。

由于γ射线穿透力很强,所以应用时必须严密防护,以确保安全。

β射线:是电子或正电子的射线束。

其质量小速度大,在组织中穿透距离仅几毫米。

在辐射育种中常用具有β射线的放射线性同位素32P、35S等溶液浸种,使这些同位素进入植物组织和细胞后作为内照射而产生诱变作用。

(2)太空育种(航天育种) 指普通种子搭载航天器,利用特有的太空环境引发诱变,产生各种基因变异,返回地面后选育植物新品种、新种质、新材料的方法。

(3)激光育种(是微波育种的一种)(4)高压静电场育种(5)重离子育种H、N、Ar诱变机理有直接、间接作用。

前者指DNA吸收了电离辐射的能量而引起分子损伤。

表现在①引起电离激发使碱基结构变化;②化学键受到破坏;③碱基在复制时无差别的插入键中。

间接作用是引起大分子损伤后的环境发生作用。

2、化学因素能与生物体的遗传物质发生作用,并能改变其结构,使其后代产生变异的化学物质称为化学诱变剂(chemical mutagen)。

归纳起来主要有以下几大类:(1)烷化剂类:以活跃的烷基取代其它分子的氢原子,从而导致遗传密码改变。

水产新品种培育水产新品种培育是指通过选择和繁殖具有优良性状的水生生物,通过人工干预和技术手段,培育出具有较高经济、生产和环境价值的新品种。

对于水产养殖业的发展和增益具有重要意义。

下面将从选种、繁殖、培育和推广四个方面,详细介绍水产新品种的培育过程。

首先,在水产新品种的培育中,选种是十分关键的一步。

选种是根据经济和生物学特性,从大量基因库中筛选出具有优良性状的种质资源。

等效全位基因、选择指数、遗传距离等都是衡量基因优劣的指标。

通过对不同种质间的交配和杂交,结合市场需求和养殖环境,选择出具有良好适应力和较高产量的优良品种。

其次,繁殖是水产新品种培育中不可或缺的环节。

繁殖分为自然繁殖和人工繁殖两种方式。

自然繁殖主要通过雨季、水温升高等自然环境刺激,促使水生生物进行生成熟和产卵的过程。

人工繁殖则是通过控制养殖环境和模拟自然刺激的方式,人工准确地控制产卵时间和产卵量。

其中的关键技术包括控制水质、光照、温度等环境因素,以及合理设置繁殖装置。

第三,在水产新品种培育过程中,培育阶段是确保水生生物正常生长和发育的关键。

培育过程中,需要对养殖水质、饲料、养殖密度等进行科学合理的调控。

此外,对于新品种的特殊要求,还需进行品种特异性的养殖管理,比如水温、食性和其它环境适应力等。

带状养殖、链式养殖、海水培育等技术手段也需要根据品种特点进行调整和应用。

最后,推广是水产新品种培育的最终目标。

只有将新品种推广到养殖业中,才能发挥其实际价值。

为了推广新品种,需要进行大规模养殖试验,评估经济效益和市场竞争力。

此外,还需要编制品种推广技术和生产手册,向养殖户进行培训和指导,提供技术支持和服务。

总结起来,水产新品种培育是一项复杂而长期的工作,需要从选种、繁殖、培育到推广的一系列环节进行科学合理的操作。

同时,新品种的培育过程也需要不断的技术创新和实践经验的积累,以适应市场需求和养殖业的发展。

希望未来能有更多的优良新品种问世,为水产养殖业的可持续发展贡献力量。

农业科学中的新品种培育与农业可持续发展农业科学在新品种培育方面发挥着重要作用,为农业可持续发展提供了有力的支持。

新品种培育是通过选育、杂交、基因改良等手段,开发出对抗病虫害、适应气候变化、提高产量和品质的新农作物品种。

这些新品种不仅能够为农民提供更好的经济收益,还能减少对土地、水资源的压力,保障农业的可持续发展。

首先,新品种培育可以提高农作物的耐性和适应性,减少病虫害对农作物的危害。

随着气候变暖和气候极端事件的增多,传统的农作物品种面临着越来越大的挑战。

通过运用农业科学的现代技术,研究人员可以将耐旱、耐寒、耐病虫害等特性导入农作物品种中,提高其适应性和耐受性。

这不仅可以减少农作物的损失,也能够降低农民对农药和化肥的依赖,减少环境污染。

其次,新品种培育还可以提高农作物的产量和品质,满足人们对食品安全和营养的需求。

人口的增长和经济的发展,对农作物产量和品质提出了更高的要求。

传统品种往往产量有限且品质参差不齐,无法满足市场和消费者的需求。

通过新品种培育,研究人员可以选育出高产、高抗性和高营养价值的农作物品种,提升农作物的产量和品质,满足人们对食品的需求,保障粮食安全。

此外,新品种培育还能够实现农业的精准化和高效化发展。

随着信息技术和生物技术的不断进步,研究人员可以利用基因测序和分子标记等技术手段快速筛选和鉴定农作物品种中的有用基因。

这为农作物的精准培育和高效生产提供了科学依据。

研究人员可以根据农田的不同条件,设计出适应性强、生长周期短、抗病虫害能力强的农作物品种,最大限度地提高农作物的产量和质量。

此外,新品种培育还能推动农业的可持续发展。

农作物的遗传多样性是农业系统的基础,它能够提供抗病虫害、适应气候变化等特性。

然而,由于长期的单一种植和大规模农业生产,导致农作物品种的遗传多样性不断减少。

通过新品种培育,研究人员可以引入不同的遗传背景,恢复农作物品种的遗传多样性,提高农作物生态系统的稳定性,促进农业的可持续发展。