曾国藩治学

- 格式:docx

- 大小:13.57 KB

- 文档页数:2

曾国藩的⼗三套学问,其治学、持家、处世、修⾝之道,值得你品味《家书》、《冰鉴》、《求阙斋⽂集》、《奏议》、《家调》、《经史百家杂钞》、《⼗⼋家诗钞》、《治学论道之经》、《处世交友之道》、《修⾝养性之诀》、《疆场竞⽃之计》、《持家教⼦之术》、《为学之道》《治学论道之经》曾国藩是清末著名的理学⼤师,学术造诣极深。

他说:“盖真能读书者,良亦贵乎强有⼒也”,要有“旧⾬三年精化碧,孤灯五夜眼常青”的精神。

写字或阳刚之美,“着⼒⽽取险劲之势”;或阴柔之美,“着⼒⽽得⾃然之味”。

⽂章写作,需在⽓势上下功夫,“⽓能挟理以⾏,⽽后虽⾔理⽽不灰”。

要注意详略得当,详⼈所略,略⼈所详,⽽“知位置者先后,翦裁之繁简”,⼜“为⽂家第⼀要也”。

为⽂贵在⾃辟蹊径,“⽂章之道,以⽓象光明俊伟为最难⽽可贵”。

“清韵不匮,声调铿锵,乃⽂章第⼀妙境”。

《持家教⼦之术》著名历史学家钟书河先⽣说过,曾国藩教⼦成功是⼀个事实。

⽆法抹杀,也⽆须抹杀。

曾国藩认为持家教⼦主要应注意以下⼗事:⼀、勤理家事,严明家规。

⼆、尽孝悌,除骄逸。

三、“以习劳苦为第⼀要义”。

四、居家之道,不可有余财。

五、联姻“不必定富室名门”。

六、家事忌奢华,尚俭。

七、治家⼋字:考、宝、早、扫、书、疏、鱼、猪。

⼋、亲戚交往宜重情轻物。

九、不可厌倦家常琐事。

⼗、择良师以求教。

《疆场竞⽃之计》曾国藩以编练湘军起家,书⽣治国,镇压了中国历史上规模最⼤的农民起义——太平天国运动。

其军事思想内涵极丰,确有过⼈之处。

他认为,兵不在多⽽在于精,“兵少⽽国强”,“兵愈多,则⼒愈弱;饷愈多,则国愈贫”。

主张军政分理,扣负其责。

他购买洋枪、洋炮、洋船,推进中国军队武器的近代。

治军以严明军纪为先,同时着意培养“合⽓”,将⼠同⼼,他认为“将军有死之⼼,⼠卒⽆⽣之⽓”。

选择有四点要求:“⼀⽈知⼈善任,⼆⽈善觇敌情,三⽈临阵胆实识,四⽈营务整齐”。

曾国藩军事思想中最丰富并值得今⼈借鉴的是其战略战术。

如“⽤兵动如脱兔。

曾国藩的三有读书法则曾国藩,晚清时期的名臣,以其卓越的文学和政治成就而著称。

他是一位博学多才的人,不仅在政治上有深远的影响,而且在文学、哲学、军事等领域也有所建树。

他提出的“三有读书法”是他个人读书治学的重要原则,对后世产生了深远的影响。

曾国藩的“三有读书法”包括有志、有识、有恒。

这三个原则是相互关联、相互影响的,它们共同构成了曾国藩独特的读书方法论。

首先,有志是曾国藩读书法的根本前提。

他坚信,一个人要想在学术上有所成就,必须先立志。

志向是个人行动的指南,能够激发人们不断追求进步和提升自我。

曾国藩认为,只有具备坚定的志向,才能在读书时保持专注和毅力,克服困难和挑战,最终实现自己的目标。

其次,有识是曾国藩读书法的核心要素。

在读书的过程中,曾国藩强调要具备辨别是非、真伪的能力。

他认为,知识的海洋浩瀚无垠,但并非所有的知识都是有益的或真实的。

因此,一个真正的学者必须具备独立思考和审慎判断的能力。

通过深入思考和分析,我们可以筛选出真正有价值的信息和观点,进而构建自己的知识体系和思想体系。

最后,有恒是曾国藩读书法的必要条件。

他强调,要想在学术上取得长足的进步,必须持之以恒地学习和积累知识。

曾国藩认为,学习的过程是一个长期而持续的过程,需要不断地努力和实践。

只有坚持不懈地追求知识,才能使自己的学识不断丰富和深化。

同时,有恒还包括了坚持正确的方法和路径,不断调整和改进自己的学习策略,以适应不同的学习需求和挑战。

曾国藩的“三有读书法”不仅仅是一种学习方法,更是一种人生态度。

他通过自己的实践和思考,将读书与做人、做事紧密地联系在一起,强调了立志、有识、有恒在人生中的重要性。

这种读书法不仅适用于学术研究和学习知识,更适用于人生的各个方面,帮助我们更好地应对挑战和困境。

在当今社会,信息爆炸和知识更新速度极快,我们需要一种有效的学习方法来应对这种挑战。

曾国藩的“三有读书法”为我们提供了一个宝贵的启示:在读书和学习中,我们需要树立明确的目标和志向,具备独立思考和辨别是非的能力,同时还需要持之以恒地努力和实践。

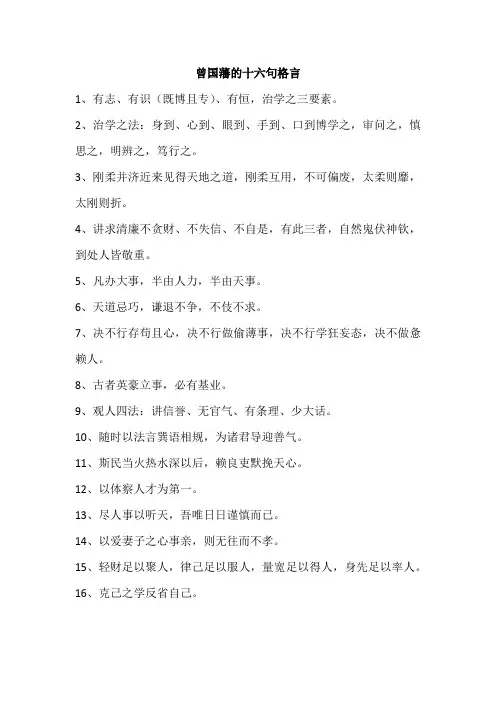

曾国藩的十六句格言

1、有志、有识(既博且专)、有恒,治学之三要素。

2、治学之法:身到、心到、眼到、手到、口到博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

3、刚柔并济近来见得天地之道,刚柔互用,不可偏废,太柔则靡,太刚则折。

4、讲求清廉不贪财、不失信、不自是,有此三者,自然鬼伏神钦,到处人皆敬重。

5、凡办大事,半由人力,半由天事。

6、天道忌巧,谦退不争,不伎不求。

7、决不行存苟且心,决不行做偷薄事,决不行学狂妄态,决不做惫赖人。

8、古者英豪立事,必有基业。

9、观人四法:讲信誉、无官气、有条理、少大话。

10、随时以法言巽语相规,为诸君导迎善气。

11、斯民当火热水深以后,赖良吏默挽天心。

12、以体察人才为第一。

13、尽人事以听天,吾唯日日谨慎而已。

14、以爱妻子之心事亲,则无往而不孝。

15、轻财足以聚人,律己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人。

16、克己之学反省自己。

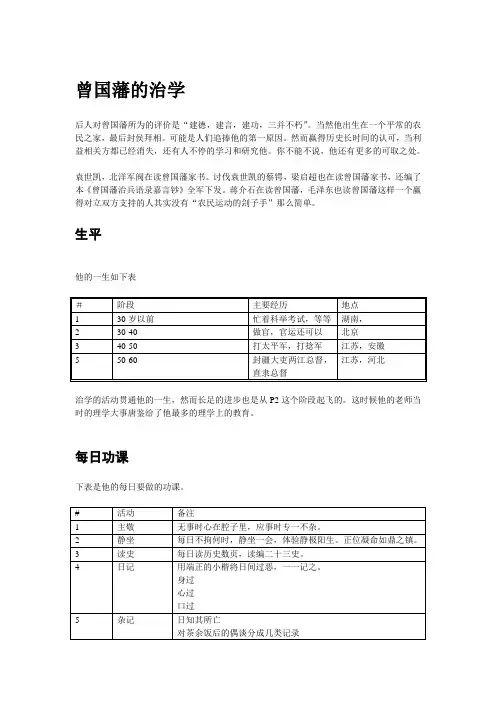

曾国藩的治学后人对曾国藩所为的评价是“建德,建言,建功,三并不朽”。

当然他出生在一个平常的农民之家,最后封侯拜相。

可能是人们追捧他的第一原因。

然而赢得历史长时间的认可,当利益相关方都已经消失,还有人不停的学习和研究他。

你不能不说,他还有更多的可取之处。

袁世凯,北洋军阀在读曾国藩家书。

讨伐袁世凯的蔡锷,梁启超也在读曾国藩家书,还编了本《曾国藩治兵语录嘉言钞》全军下发。

蒋介石在读曾国藩,毛泽东也读曾国藩这样一个赢得对立双方支持的人其实没有“农民运动的刽子手”那么简单。

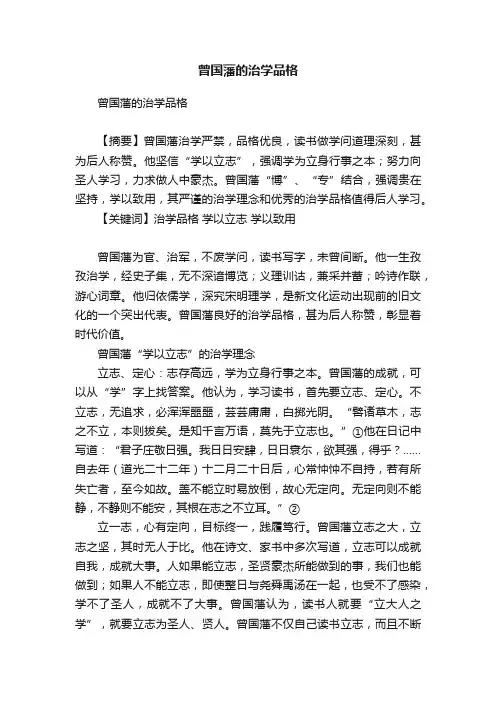

生平他的一生如下表治学的活动贯通他的一生,然而长足的进步也是从P2这个阶段起飞的。

这时候他的老师当时的理学大事唐鉴给了他最多的理学上的教育。

每日功课下表是他的每日要做的功课。

明理读书在专深不在博览求学在明理不在考据胸襟圣贤豪杰胸襟多豁达光明,自古豪杰文人才士,其志事不同,而豁达光明之胸大略相同。

用诗来说的话,曾国藩的总结勤奋现系功利场中,宜刻刻勤劳,如农夫工穑,如贾之赴利,如篙工之上滩,早作夜思,以求有济。

四十岁后的曾国藩,个自己的弟弟的信:余自壬子出京,至今十二年,自问于工牍,书函,军事,吏事,应酬,书法,无事不长进。

弟今年四十,较我壬子之时尚少三岁,而谓此后无长进,欺人乎,自欺乎,不过用功一年二载便可大进。

为学四字速,看生书亦求速,不多阅则太陋。

熟,温旧书亦求熟,不背诵则易忘。

恒,习字宜有恒,不尚写则如身之无衣。

思,作文亦苦思,不善作则如人之哑不能言,马之跛不能行。

读书之法少年不可怕丑,狂者能进取。

看多看,史记,汉书,韩文,《近思录》。

读如《四书》,《诗》,《书》,《易经》,《左传》非高声朗诵不能得其雄伟。

写写字不可间断,求好,求快日能写楷书一万。

若能日能作楷书一万少或七八千,愈多愈熟,则手腕豪不费力,将来以之为学则手抄群书,以之从政,则案无留牍。

无穷受用皆自写字之匀且捷生出。

这里对书写得强调倒是不过分的。

作作文。

始终凡做一事,无论大小,皆宜有始有终。

曾国藩的治学品格曾国藩的治学品格【摘要】曾国藩治学严禁,品格优良,读书做学问道理深刻,甚为后人称赞。

他坚信“学以立志”,强调学为立身行事之本;努力向圣人学习,力求做人中豪杰。

曾国藩“博”、“专”结合,强调贵在坚持,学以致用,其严谨的治学理念和优秀的治学品格值得后人学习。

【关键词】治学品格学以立志学以致用曾国藩为官、治军,不废学问,读书写字,未曾间断。

他一生孜孜治学,经史子集,无不深谙博览;义理训诂,兼采并蓄;吟诗作联,游心词章。

他归依儒学,深究宋明理学,是新文化运动出现前的旧文化的一个突出代表。

曾国藩良好的治学品格,甚为后人称赞,彰显着时代价值。

曾国藩“学以立志”的治学理念立志、定心:志存高远,学为立身行事之本。

曾国藩的成就,可以从“学”字上找答案。

他认为,学习读书,首先要立志、定心。

不立志,无追求,必浑浑噩噩,芸芸庸庸,白掷光阴。

“譬诸草木,志之不立,本则拔矣。

是知千言万语,莫先于立志也。

”①他在日记中写道:“君子庄敬日强。

我日日安肆,日日衰尓,欲其强,得乎?……自去年(道光二十二年)十二月二十日后,心常忡忡不自持,若有所失亡者,至今如故。

盖不能立时易放倒,故心无定向。

无定向则不能静,不静则不能安,其根在志之不立耳。

”②立一志,心有定向,目标终一,践履笃行。

曾国藩立志之大,立志之坚,其时无人于比。

他在诗文、家书中多次写道,立志可以成就自我,成就大事。

人如果能立志,圣贤豪杰所能做到的事,我们也能做到;如果人不能立志,即使整日与尧舜禹汤在一起,也受不了感染,学不了圣人,成就不了大事。

曾国藩认为,读书人就要“立大人之学”,就要立志为圣人、贤人。

曾国藩不仅自己读书立志,而且不断劝弟弟及晚辈读书立志。

在家书中他这样写道:“君子之立志也,有民胞物与之量,有内圣外王之业,而后不恭于父母之生,不愧为天地之完人。

故其为忧也,以不如舜、不如周公为忧也,以德不修、学不讲为忧也。

是故玩民梗化则忧之,蛮夷縎下则忧之,小人在位、贤才否闲则忧之,匹夫匹妇不被己泽则忧之,所谓悲天命而悯人穷。

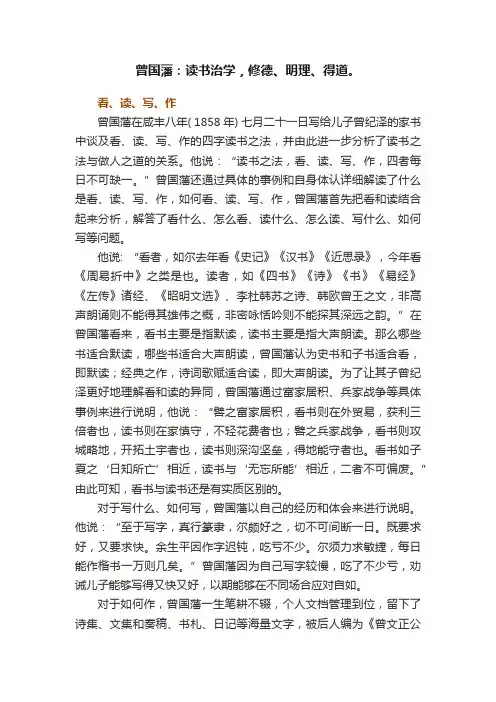

曾国藩:读书治学,修德、明理、得道。

看、读、写、作曾国藩在咸丰八年( 1858 年) 七月二十一日写给儿子曾纪泽的家书中谈及看、读、写、作的四字读书之法,并由此进一步分析了读书之法与做人之道的关系。

他说:“读书之法,看、读、写、作,四者每日不可缺一。

”曾国藩还通过具体的事例和自身体认详细解读了什么是看、读、写、作,如何看、读、写、作,曾国藩首先把看和读结合起来分析,解答了看什么、怎么看、读什么、怎么读、写什么、如何写等问题。

他说: “看者,如尔去年看《史记》《汉书》《近思录》,今年看《周易折中》之类是也。

读者,如《四书》《诗》《书》《易经》《左传》诸经、《昭明文选》、李杜韩苏之诗、韩欧曾王之文,非高声朗诵则不能得其雄伟之概,非密咏恬吟则不能探其深远之韵。

”在曾国藩看来,看书主要是指默读,读书主要是指大声朗读。

那么哪些书适合默读,哪些书适合大声朗读,曾国藩认为史书和子书适合看,即默读;经典之作,诗词歌赋适合读,即大声朗读。

为了让其子曾纪泽更好地理解看和读的异同,曾国藩通过富家居积、兵家战争等具体事例来进行说明,他说:“譬之富家居积,看书则在外贸易,获利三倍者也,读书则在家慎守,不轻花费者也;譬之兵家战争,看书则攻城略地,开拓土宇者也,读书则深沟坚垒,得地能守者也。

看书如子夏之‘日知所亡’相近,读书与‘无忘所能’相近,二者不可偏废。

”由此可知,看书与读书还是有实质区别的。

对于写什么、如何写,曾国藩以自己的经历和体会来进行说明。

他说:“至于写字,真行篆隶,尔颇好之,切不可间断一日。

既要求好,又要求快。

余生平因作字迟钝,吃亏不少。

尔须力求敏捷,每日能作楷书一万则几矣。

”曾国藩因为自己写字较慢,吃了不少亏,劝诫儿子能够写得又快又好,以期能够在不同场合应对自如。

对于如何作,曾国藩一生笔耕不辍,个人文档管理到位,留下了诗集、文集和奏稿、书札、日记等海量文字,被后人编为《曾文正公全集》。

他总结过自己的写作秘籍:“余早年于‘作’字一道,亦尝苦思力索,终无所成。

读书时间国藩读书治学的方法和境界善读书者,须视书如水,而视此心如花、如稻、如鱼、如濯足,则涵泳二字,庶可得之于意言之表。

尔读书易于解说文义, 却不甚能深入,可就朱子涵泳、体察二语悉心求之。

”涵就是要有度,不能不及也不能过之,不及就会“难透”和“枯槁”,过之就会“离披”和'伤涝”,而且这个度要 适合自己。

泳,如鱼游泳、如人濯足。

“善读书者,须视书如水”。

鱼戏游水则乐, 人亦有乐水之性。

“涵泳”,就是读书要把书看作水一样,使花稻得以滋润,使人和鱼得到快乐。

读书是对人的滋润,是人 从读书中得到快乐的心境。

曾国藩认为,“虚心涵泳”就是虚其 心胸,不带偏见,感受快乐。

“虚心涵泳”,正是表达了他独潜书中、如乐水般快意 之境界。

徜徉书中,如置身浩海,每“涵 泳”之后静思,细细回味,自是欣慰不已。

读书治学更要有“切己体察”之境界□杨香菊 刁兴泽曾国藩一生勤于读书,善于治学,读书治学伴随他叱咤风云的一生。

在南宋著名教育家朱熹“循序渐进.熟读精思, 虚心涵泳,切己体察,着紧用力,居敬持志”的读书方法中,曾国藩尤其推崇其“虚心涵泳”和“切己体察”的读书方法, 并将其视为读书治学的境界。

读书治学须有“虚心涵泳”之 境界“虚心”是指读书要虚怀若谷,精心思虑。

朱熹对“虚心”主要从读书方法上 去探究。

他强调读书不要先入为主、牵强附会,即使在读书中发现问题,也要静 心思考,切勿决定取舍。

读书又要反复咀嚼.细心玩味。

他说:“读书之法无他.惟是笃志虚心,反复详玩为有功耳。

”曾 国藩在学习继承朱熹读书须“虚心”的基 础上,又从读书要有志、有识、有恒上寻找“虚心”的根源。

曾国藩在写给他诸位 弟弟的信中说:“盖士人读书,第一要有 志,第二要有识,第三要有恒「有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以 一得自足.如河泊之观海.如井蛙之窥 天,皆无识者也;有恒则断无成之事。

此三者缺一不可。

”志是志向、眼界,识是见 识、胸怀,恒是决心、恒心:读书有志、有 识、有恒,人才有能力和智慧.才有自知之明,才知道“虚心”为何物。

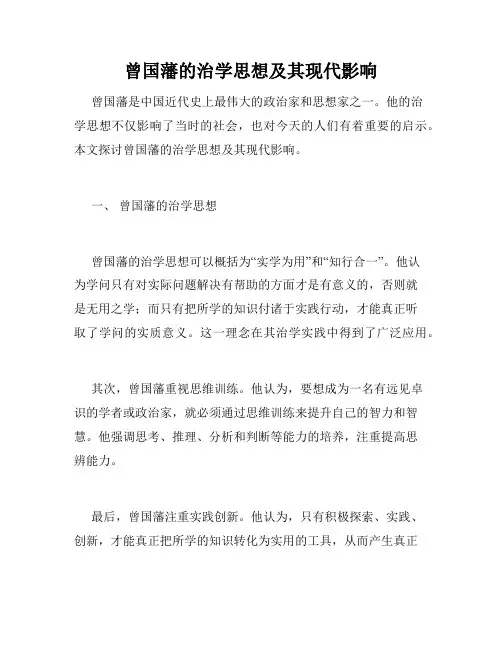

曾国藩的治学思想及其现代影响曾国藩是中国近代史上最伟大的政治家和思想家之一。

他的治学思想不仅影响了当时的社会,也对今天的人们有着重要的启示。

本文探讨曾国藩的治学思想及其现代影响。

一、曾国藩的治学思想曾国藩的治学思想可以概括为“实学为用”和“知行合一”。

他认为学问只有对实际问题解决有帮助的方面才是有意义的,否则就是无用之学;而只有把所学的知识付诸于实践行动,才能真正听取了学问的实质意义。

这一理念在其治学实践中得到了广泛应用。

其次,曾国藩重视思维训练。

他认为,要想成为一名有远见卓识的学者或政治家,就必须通过思维训练来提升自己的智力和智慧。

他强调思考、推理、分析和判断等能力的培养,注重提高思辨能力。

最后,曾国藩注重实践创新。

他认为,只有积极探索、实践、创新,才能真正把所学的知识转化为实用的工具,从而产生真正的价值。

他鼓励学者在实践中不断探索、创新,从经验中总结出适合实际需要的新方法和新思路。

二、曾国藩治学思想的现代影响曾国藩治学思想为今日中国乃至世界的学术和社会实践提供了重要的启示。

具体来说,它主要体现在以下几个方面:首先,曾国藩的思想启示了我们要追求实用。

在现代社会,世界正在以前所未有的速度发展。

人们的知识和技能面临着更多更广泛的挑战,以创造出更多的实用解决方案。

因此,像曾国藩一样注重知识的实用性,是我们在学习和工作中都应该时刻铭记的。

其次,曾国藩的思想启示了我们要注重思维的培养。

现代社会要求人们具备更高水平的火眼金睛,熟练掌握开展研究、分析和判断等能力,以应对复杂的世界情况。

通过思考、推理、分析和判断等能力的培养,我们可以增强自己的理解能力和判断力,更好地把握世界和认识世界。

最后,曾国藩的思想启示了我们要推崇实践创新。

在现代社会,改变和创新是不断进行的。

在这样的社会环境下,不断探索实践、创新是我们走向成功的关键之一。

我们在学习和工作中也应该遵循这个基本原则。

总之,曾国藩的治学思想为我们提供了对待学术、政治、商业等领域事务的基本态度和方法。

曾国藩家训之治学方法1、史宜日日看,不可间断。

2、读经、史须通一书,再治他书,兼营并鹜,一无所得。

3、刚日读经,柔日读史。

4、曾国藩终身三课:茶余偶记、读史十叶、楷本日记。

5、盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒则断无不成之事。

此三者缺一不可。

6、课程一、主敬整齐严肃,无时不惧。

无事时心在腔子里,应事时专一不杂。

二、静坐每日不拘何时,静坐一会,体验静极生阳来复之仁心。

正位凝命,如鼎之镇。

三、早起黎明即起,醒后勿沾恋。

四、读书不二一书未点完,断不看他书;东翻西阅,都是徇外为人。

五、读史二十三史每日读十页,虽有事不间断。

六、写日记须端楷。

凡日间过恶,身过、心过、口过皆记出,终身不间断。

七、日知其所亡每日记茶余偶谈一则,分德行门、学问门、经济门、艺术门。

八、月无忘所能每月作诗文数首,以验积理之多寡、养气之盛否。

九、谨言刻刻留心。

十、养气无不可对人言之事。

气藏丹田。

十一、保身谨遵大人手谕,节欲、节劳、节饮食。

十二、作字早饭后作字,凡笔墨应酬,当作自己功课。

十三、夜不出门旷功疲神,切戒切戒。

7、读《通鉴》辅之以《读通鉴论》。

8、无论何书,总须从首至尾通看一遍,不然会对此书之大局精处茫然不知。

9、学诗宜读一家之专集。

10、或经或史或诗集文集,每日总宜看二十页。

11、凡读书有难者,不必遽求甚解。

有一字不能记者,不必苦求强记,只须从容涵泳。

今日看几篇,明日看几篇,久久自然有益。

但于已阅过者,自作暗号,略批几字,否则历久忘其为已阅未阅矣。

12、吾谓读书不求强记,此亦养身之道。

若全无名心,记亦可不记亦可,此心宽然无累,反觉安舒,或反能记一二处,亦未可知。

13、看《汉书》有两种难处,必先通于小学。

训诂之书,而后能识其假借奇字;必先习于古文辞章之学,而后能读其奇篇奥句。

欲通小学,段氏《说文》、《经籍纂诂》、《读书杂志》;欲明古文,《文选》、《古文辞类纂》。

曾国藩思想智慧拾萃曾国藩(1811-1872),字子光,号忠介,湖南衡州人,清朝政治家、军事家。

他是中国近代史上最杰出的军事家和政治家之一,其影响深远,被誉为“曾氏治国平天下”。

曾国藩一生致力于自我修养、军事改革和民族复兴,其思想智慧影响至今,对后人具有重要的启示意义。

一、夯实基础,求真务实曾国藩非常重视基础知识的学习,曾经说过:“学问总是从实际中来的”。

在他的著作《曾文正公遗书》中,强调了学习的重要性,他认为学问要下功夫,要细细琢磨,而不是浮光掠影。

曾国藩注重实践,提倡“求真务实”,认为实际行动是检验真理的唯一标准。

他的治学态度和学问理念,对后世产生了深远的影响。

在军事领域,曾国藩提出了“练兵精实”的理念。

他认为,兵法不在多,而在精,不在远,而在实。

他强调军队训练的实用性和可操作性,注重军事技能的练习,提倡注重实战效果的军事训练,这种务实精神对当今军事战略学有着深远的影响。

二、修身养性,以德治国曾国藩注重修身养性,主张以德治国。

他提出了“德治”的治国理念,认为一个国家的治理,应该以德为先。

他在《曾文正公遗书》中写道:“以德治政,居天地之正气;以礼制民,寓人道之力量”。

曾国藩倡导的德治思想,对中国传统文化产生了深远的影响,也为后人提供了重要的借鉴。

曾国藩在《曾文正公遗书》中提出了“正心、修身、齐家、治国、平天下”的“五个自立”思想。

他认为,一个人首先要正心,修身养性,修养好自己,才能治家,治国,最终达到平天下的目标。

他注重个人的道德修养和品德塑造,在他的思想中,个人修养和国家治理是相辅相成的,一个人的道德修养是国家治理的基础。

三、开思路,践行学以致用曾国藩提出了“学以致用”的治学理念,他强调理论要与实践相结合,注重将学问转化为实际行动。

他在《曾文正公遗书》中写道:“形式要学,而后可以致用;学成理实,乃可以学用”。

曾国藩倡导了在实践中加强学习,实现把学问活学活用的目标。

这种理念,对当今的教育理念和教学模式仍有着重要的启示意义。

谈曾国藩的治学之道曾国藩一生潜心于治学,博览经史子集,深究宋明理学,治学成就斐然。

他是中国传统文化的集大成者,是湖湘文化的典型代表,创立了晚清古文的湘乡派。

他的著有《经史百家杂钞》、《求阙斋文集》、《诗集》等。

曾国藩一生的学术成就来源于“治学”,他的治军为官之道也来源于“治学”。

曾国藩家书中有关治学的众多言论,反映出他严谨的治学思想与品格。

一、曾国藩的治学方法众所周知,不管是何人,如果想要在学问上有所收获、有所成就,那么就需要讲求方法。

曾国藩所创立的治学方法,即使到了现在,对我们的教育事业仍然有借鉴的意义。

曾国藩的治学方法有一个重要的内容―“看、读、写、作”,四者缺一不可。

对此,他在给其子曾纪泽的书信中作了详尽的阐释:“读书之法,看、读、写、作,四者每日缺一不可。

看者,如尔去年看《史记》、《汉书》、韩文、《近思录》,今年看《周易折中》之类是也。

读者,如《四书》、《诗》、《书》、《易经》、《左传》诸经、《昭明文选》、李杜韩苏之诗、韩欧曾王之文,非高明朗诵则不能得其雄伟之概,非密咪恬吟则不能探其深远之韵。

至于写字,真行篆隶,尔颇好之,切不可间断一日。

既要求好,又要求快。

至于作诸文,亦宜在二三十岁立定规模;过三十后,则长进极难。

作四书文、作试帖诗、作律赋、作古今体诗、作古文,数者不可一一讲求,一一试为之。

”[1] 在曾国藩看来,读书需要力求理解,看书意在求迅速;理解以后可专精一门,速度快便可以涉猎广博。

这就是说,做学问之人应该首先选择具有代表性的著作熟读,理解其内容,然后再去涉猎群书,这样才能有所收获。

曾国藩治学方法的另一个重要内容就是主张专精一业、专攻一学。

他认为,读书做学问,在看、读、写、作四者结合这个初步方法的基础上,还应该做到专精一业,专攻一学,所学才能得到升华,才能在近期内对某一个问题的研究有所成就。

他告诫其子弟,读书做学问必须以专精一门为主。

“求业之精,别无他法,曰专而已矣。

谚曰:“艺多不养身”,谓不专也。

体察、涵泳——曾国藩的治学方法一、“切己体察,虚心涵泳”,既是读书方法,又是治学方法,发明者是朱熹,光大发扬者则非曾国藩莫属。

不揣孤陋,我认为若溯其源头的话,源头在《大学》里面。

先看曾国藩如何诠释“切己体察,虚心涵泳”:“《孟子·离娄》章有一句‘上无道揆,下无法守’,我以前读它,那意思不甚明了。

近年在外办事,才体会到地位在上的人必须事事衡量是否合乎道义,地位在下的人则必须遵守规矩;如果人人以道揆自许,从心而不从法,结果必然是上下关系颠倒,社会秩序混乱。

这就是‘切己体察’的一个例子。

”(《家书》)至于“虚心涵泳”,曾国藩说:“‘涵泳’二字,最不易识。

余尝以意测之,曰‘涵者:如春雨之润花,如清渠之溉稻’。

雨之润花,过小则难透,过大则离披,适中则涵濡而滋液;清渠之溉稻,过小则枯槁,过多则伤涝,适中则涵养而兴。

泳者,如鱼之游水,如人之濯足。

程子谓:‘鱼跃于渊,活泼泼地。

’庄子言:‘濠梁观鱼,安知非乐?’此鱼水之快也。

左太冲有‘濯足万里流’之句,苏子瞻有夜卧濯足诗,有浴罢诗,亦人性乐水之一快也。

善读书者须视书如水,而视此心如花、如蹈、如鱼、如濯足,则涵泳二字,庶可得之于言语之表。

”(《家训》)以曾国藩这样的理解,揆之于《大学》经义,“切己体察”应是“格物致知”和“苟日新,日日新,又日新”的朱子翻版,“虚心涵泳”似乎抽绎于“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”。

同样是洗脸的日常行为,平常人无所领悟,商汤则发出感叹:“如果每天都能洗干净自己,那么就应该天天清洗,并且每天不间断。

”澡身裕德,由此及彼,举一反三,“穷至事物之理,欲其极处无不到也”,这就是格物致知、切己体察。

曾国藩日记中有一段话很能佐证他就是这么做的:“读东坡‘但寻牛矢觅归路’诗,陆放翁‘斜阳古柳赵家庄’诗,杜工部‘黄四娘家花满蹊’诗,念古人胸次潇洒旷远,毫无渣滓,何其大也?余饱历世故,而胸中犹不免计较将迎,何其小也?沉吟玩味久之!”把书上说的、古人做的都贴到自己身上衡量比较,这就是切己体察。

曾国藩:为学四字:速、熟、恒、思

治学的过程中,要谨记四个字:“速、熟、恒、思思”。

曾国藩是个喜欢读书也是个善于读书的人,他对做学问有一套独特的见解和心得,“速、熟、恒、思”四字就是他总结出来的为学的最重要的四个要素。

所渭“速”,指的主要是读书不仅要快而且要广泛,尽可能地扩展自己的阅读领域。

这就求我们在遇到新书和陌生的知识点时能够迅速地提高自己的阅读速度。

曾国藩曾说:“看新求快,不多读书就显得孤陋寡闻。

”在这里,他就是主张求学者应该大量阅读,应该高速阅读。

这种高速阅读的主要目的是为了提高自己见识,因此可以暂时不求甚解。

但是,一味地追求读书的速度自然是不行的,大量且高速的阅读只能说是读书的第一步,之后还应该怎样呢?曾国藩就又提出了“熟”的要求。

“熟”是要求在多读的基础上加入自己的思考,进行有记忆的深人阅读,把书籍中的精华转化为自己内心的见解,逐步加强阅读的深度

当阅读有了一定的广度和深度后,就要进一步摆正自己阅读的态度,做到持之以恒。

读书和学习绝非一日之功,俗话说得好,“活到老,学到老”。

读书是每个人要坚持终身的一项业,《中庸》里有个词叫“择善固执”,意思是说对有益的东西就要坚持把握,对那些自己提正确的事要坚决执行,而读书正是这样一件值得我们以恒心待之的的事情。

读书需要时时有思考。

如果看书不广,知识就无法扩展,更别说精读、细读了;如果看书不深,就无法将读过的内容了然于胸;如果没有读书的决心,就不能持之以恒、刻苦钴研。

但仅仅做到以上三点,也只能成为一名普通的读书者,真正的智者在读书之

后会有自己的见解这就是读书最后,也是最重要的一步一有所思。

盲目去浏览内谷,而不去苦心研究,就如同野地上撒的草子儿,是无法长成参天大,只有把书中的内容与自己的思考融合在一起,才是读有所得,读有所感。

以上所说的就“速、熟、恒、思”四字内涵

曾国藩提倡“猛火煮”与“鸡孵卵”相结合。

这两种方法都出自《朱子语类》。

“猛火煮”指的就是看生生书宜求速。

曾国器这解释这条原则:”每日至少看二十页,不必感于在精不在多之说。

今日半页,明日数页,又明日耽搁间断、或数年不能毕一部,如煮饭然,歇火则冷,小火则不熟,须用大柴大火乃易成也”,因此“凡读书有难解者,有一字不能记者,不必苦求强记,今日看几篇,明明日看几篇,久久自然有益”

”鸡孵卵”指的又是什么意呢?读书有个消化和融会贯通的过程,所“温旧书宜求熟”,这就像鸡孵卵,必须慢慢催化。

所谓“十月怀胎,一朝分娩”,只有这样,才能深入地理解自已所读的内容,最后才能做到举一反三,悟出新的“境界”来。

朱子:为学譬如熬肉,先须猛火煮,然后用慢火温

【原文】

于思朱子言:“为学如熬肉,先须用猛火煮,然后用慢火温。

”

译文

我想到朱子说的:“做做学问就像熬肉,先需要用大火去煮,然后再用文火慢慢地炖。

”。