地图文化第三讲古代测绘

- 格式:pdf

- 大小:13.67 MB

- 文档页数:50

古代的地图竟然是这样绘制的!| CNGBOOK原创栏目· 地理多有趣 |在没有飞机、遥感数据与人造卫星的年代,绘制地图看上去是一件很神秘的事情,但实际上,古人们的测绘方式却非常朴素——说白了,就是田野作业,实地考察。

古时的人们管地图叫做舆(yú)图。

舆字的本意为车厢、车辆,恰好概括了那时人们测绘地图的方式——坐在车上(或骑马、乘船、步行等)前往尚待探索的地域,凭借简单的定向设备确定位置,再将亲眼侦测到的地理信息记录下来,绘制到图上。

当然了,对于没有现代科技的古人们而言,采用这种原始方法所测绘出的地图,绘图的形式也与我们平时接触到的地图大不相同。

古代中国有以下三种比较典型的绘图形式:以山川为基准的地图、以行进路线(水路、道路、海洋航线等)为基准的地图,和以客观比例为基准的地图。

壹首先介绍以山川为基准的地图。

这种地图非常常见,比如在地方史志中所附的县域图、城池图等等,基本都属于这种形式,应该是我接触最多的一种古地图了。

这种地图,就是给官员们的一份说明书:首先把县城画在中央,再把辖区内的山川、名胜按照相对于县城的大致方位绘制出来,最后把各个村镇填到相应的山上、河边。

清光绪十一年版的《大宁县疆域图》这张图并非按照典型的上北下南,左西右东排布方式,而是根据县域地势和主要河流走向,将西北设为上,东南设为下。

这与现代的大宁县(巫溪县)地图相比,完全是两个样子。

一百年间,县治驻地、地界、水文等均会有些许改变,但疆域轮廓并没有太大变化进一步对比,在电子地图中搜索那些一百多年前的地名,发现还有许多可以对应得上。

有兴趣的朋友可以拿这两份地图做一下比较,相信你一定会转向的。

注:村子间的重名、迁徙等因素未作考究可见,沿着同一条道路或河流的村子,之间的位置关系具有一定的准确性,这大致说明这类地图的绘制,是依靠绘制者带着定向设备与测距仪器,一步一步走出来的。

但是由于缺乏定位技术,又没有经纬度这样的一套绝对坐标系统,其误差会逐渐累积,而且地块之间不成比例,导致人只能沿着地图所描绘过的道路行走,否则会迷失方向。

古代丈量土地的历史事件古代丈量土地是人类社会发展的必然产物,它不仅是土地管理与利用的基础,也是社会秩序与公平的重要保障。

从古至今,丈量土地的方法与手段不断演变,而这其中的历史事件更是让人津津乐道。

一、中国古代丈量土地的方法在中国古代,丈量土地的方法主要有两种:一种是依照自然地理标志,如山川河流等进行划分;另一种是以长度为基准,将土地按照一定的规模进行划分。

这两种方法在中国古代的土地规划与管理中都扮演着重要角色。

在依照自然地理标志进行划分的方法中,常见的是以山水作为界限。

古代的土地划分往往以山峰、河流等自然界标为依据,通过这些标志来确定土地的边界。

例如,秦始皇统一六国后,实行均田制,便以山峰、河流等作为划分土地的界限,使得土地的规划更加明确。

另一种方法是以长度为基准,将土地按照一定的规模进行划分。

这种方法主要是通过丈量土地的长度来确定土地的边界和面积。

古代的丈量土地常采用的单位有步、丈、亩等。

例如,北宋时期,为了统一土地的面积,设立了丈量土地的机构,专门负责测量土地的长度,并据此来划分土地的面积。

二、古代丈量土地的历史事件1. 公元前227年,秦始皇统一六国后,实行均田制,这是古代中国土地丈量的一大历史事件。

根据均田制,土地按照山峰、河流等自然界标进行划分,确保土地的规划和面积的公平。

2. 公元960年,北宋时期,设立了丈量土地的机构,专门负责测量土地的长度,并根据土地的长度来划分土地的面积。

这一事件标志着中国古代土地丈量方法的进一步发展,使土地的规划更加精确。

3. 公元1865年,日本明治维新后,引进了西方的土地丈量方法,这是古代日本土地丈量的一大历史事件。

日本在土地丈量方面借鉴了西方的技术和方法,使土地的测量更加准确,为土地管理与利用提供了更好的基础。

4. 公元1907年,美国成立了土地测量局,这是美国土地丈量的一大历史事件。

土地测量局的成立标志着美国土地丈量工作的正规化和专业化,为土地管理与利用提供了强有力的支持。

古代没有卫星,地图是如何绘制的?徒步丈量法2000年前就过时了前言地图,从古至今都发挥着尤为重要的作用,在古代地图似乎更加重要,地图象征着自己的权利控制范围,当时燕国太子丹就是以燕国的地图为由让荆轲刺杀秦王。

“轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

”虽然刺杀失败了,但是如果没有燕国的地图,秦王也许压根就不会接见荆轲一行人,由此可见,地图在那个时代的重要性。

与此同时,地图还与军事活动的进行密切相关。

相传,黄帝与蚩尤大战之时,黄帝曾命他的一位大臣史皇去绘制地形物象之图,这幅图在这次大战之中成了黄帝战胜蚩尤的重要法宝,黄帝就是利用此图将蚩尤擒获于冀州之野。

在古代,有一个器物被奉为传国之宝,一说到传国之宝我们首先想到应该是传国玉玺吧!其实不然,这个器物就是九鼎。

九州对九鼎,它是中国的代名词,是夏商周三代的传国之宝,那是因为九鼎上刻有华夏地图。

在《康熙王朝》中有这么一个镜头给我留下了深刻的印象,孝庄太后趴在一张地图上,拿着放大镜看着那幅员辽阔的疆土,那张地图是周培公在盛京(今东北地区)呆了八年,查阅古今典籍绘制出来的最全的的中国地图。

可是,仅仅依靠查阅古今典籍绘制出来的地图可信度为多少呢?在那个没有卫星定位的年代,地图又是怎么绘制出来的呢?各个朝代的人民各有各的智慧,先后发明了不少方法来解决这个问题,下面我们来了解一下,古代地图是如何绘制的。

徒步丈量读万卷书行万里路,徒步丈量是最直接的测量办法,同时也是最费时最费力的方法。

单靠人力边走边量,少则走几万里,多则走几十万里,那个时候的道路可不像现在的道路,条件极为艰苦,一旦遇到下雨天,道路就会变得崎岖泥泞,寸步难行。

可就是在那样艰苦的环境之下,我们的祖先依旧给我们留下了绚丽的瑰宝。

1972年至1974年我国考古专家对长沙马王堆进行了挖掘开发,其中发掘的《地形图》、《驻军图》、《城邑图》是考古界的重大发现,这三张地图的发现,让我们对古地图的研究直接追溯到了汉代。

著名的《禹迹图》就是通过人为徒步丈量获得的成果。

测绘技术的历史演变测绘技术是人类社会发展的重要组成部分,它在人类历史上扮演了不可或缺的角色。

从原始的地图绘制到现代的卫星遥感,测绘技术经历了漫长而丰富多样的演变过程。

本文将介绍测绘技术的历史演变,并探讨其对人类社会的影响。

古代测绘技术古代测绘技术始于人类对土地的认识和探索。

最早的地图绘制可以追溯到公元前9000年左右的新石器时代,人类开始使用土块和木材来制作简单的地物模型。

随着农业的发展,人们开始对土地进行精确测量,作物的种植和灌溉需要标定固定的空间范围。

在古代埃及和美索不达米亚的文明中,人们使用简单的几何学知识来进行地物测量,这为后来的测绘技术奠定了基础。

18世纪的测绘技术革命测绘技术在18世纪经历了一次革命性的变革,这得益于科学和技术的进步。

工业革命催生了一系列测量工具的发明,例如准确的经度表、人眼不可见的光线等。

这些新的工具使得测绘师能够进行更精确的地图绘制,并为建筑、交通、军事等领域提供了更准确的数据支持。

同时,测绘技术的应用也开始扩展到海洋测绘和大陆水系的勘测。

20世纪的数字测绘技术20世纪的测绘技术进一步推动了测绘领域的发展。

电子计算机的出现使得测绘数据的处理速度大大提高,卫星定位系统和遥感技术的应用使得测绘工作可以更为高效和全面。

数字测绘技术的引入不仅提高了地图的精确度和准确性,还使得地图的制作和更新更加容易。

人们不再依赖手工作图,而是通过数字化处理和数据分析来完成测绘工作。

当今的测绘技术随着科技的快速发展,当今的测绘技术已经进入了一个全新的时代。

卫星导航系统、航空摄影和遥感技术的不断进步,使得我们可以更好地了解地球表面的变化和地貌特征。

无人机的应用也为测绘工作提供了新的可能性和解决方案。

此外,地理信息系统的发展使得地图的使用和数据的管理变得更加便捷和高效。

测绘技术对社会的影响测绘技术的发展对人类社会产生了广泛而深远的影响。

首先,它为城市规划、土地管理和环境保护提供了基础数据,帮助决策者做出科学准确的决策。

古代中国是如何绘制地图的?世界最新测绘技术在明清陷尴尬境遇吴莉苇在中国,地形测绘很古老,先秦时期已经发明了测量工具“规”与“矩”并进行地形测量与方位测量。

汉代,天文定位法被引入方位测量,十字线网格测量距离的原理也得到应用。

说起地图绘制,当古罗马人还在绘制道路里程图时,晋代的裴秀(公元223-271年)就发展出一套绘制地图的理论并据此绘制《禹贡地域图》,他的理论可以概括为“制图六体”,即制图时要考虑的六方面因素:分率(比例尺)、准望(方位)、道里(道路里程)、高下(地势高低)、方邪(角度)、迂直(弯曲度)。

有了这些考虑之后,可以确定各地标的空间关系,但如何将这些关系呈现在一张平面图上呢?这便衍生出“计里画方”之法,是为使地图图形正确缩小尺寸而设计的按比例绘格网的方法。

先在图上布满方格,方格边长代表实地里数;然后按方格之框定绘制地图内容。

“制图六体”成为中国传统制图理论的重要依据,计里画方之法则是基本操作法,双双沿用1500余年,历代著名地图都少不了计里画方。

裴秀之后,还有唐代贾耽的《海内华夷图》、北宋沈括的《天下州县图》以及元代朱思本的《舆地图》。

历朝所改良处主要在纬度及里程测量的精准度以及折算的比例。

宋朝普遍使用“水平”(水准仪)、“望尺”(照板)、“干尺”(度干)等仪器来测量地势的高低,沈括又以“互同”取代“道里”,可能就是现代的等高线标记。

《广舆图》是中国400多年前的第一本刻本地图集。

其绘制年代可能是明嘉靖二十年前后,计有地图45幅,附图68幅,总共113幅。

其总图、两直隶和十三布政司图,主要根据朱思本《舆地图》并参考了一些其他地图,用“计里画方”法缩编而成元代郭守敬虽然能够准确测量各地纬度,却无人将此成果运用于地图绘制,而此时期地图的最高成就为朱思本的《舆地图》。

其长处在于,因朱思本勤于实地考察,山脉、湖泊、河流的位置、形状与距离绘制较为准确。

明代罗洪先(1504-1564年)改进《舆地图》而成《广舆图》,罗洪先开创了系统使用图例的方法,并全面采用“计里画方”法,比例尺的设立依地图之范围大小而异,如《舆地总图》以每方为500里,分省图每方百里,其他专题地图分别采用每方40里、100里、200里、400里、500里不等。

测绘发展历史

测绘学是一门与地图制作、土地调查、地球测量、遥感等相关的学科。

它的历史可以追溯至公元前2000年的古埃及、巴比伦和印度。

下

面从几个时期具体介绍测绘的发展历史。

1. 古代测绘时期(公元前2000年-公元15世纪)

在古代,可能是以所需之物的长度来确定,如儿童的身高,屋子的长

度等。

古代测绘先行者主要来自古埃及、巴比伦和印度等地。

他们带

来了测量角度,使地球上的地形、独特的区域和自然事件的位置得以

正确了解及绘制。

2. 近代测绘时期(15世纪-19世纪)

近代测绘主要通过人工进行,依靠测绘工具提高效率。

发明的测绘工

具包括:地球仪(1492年)、卡西尼投影(1678年)、望远镜、准直

仪和海拔计等。

这些工具的使用,使得测量的准确性和精度大大提高。

3. 现代测绘时期(20世纪-21世纪)

现代测绘的技术突飞猛进,随着计算机技术、遥感技术和卫星导航技

术的快速发展,测绘工作得到了进一步的提升。

地理信息系统(GIS)

和全球定位系统(GPS)的应用,使得测绘的数据信息变得更加准确、全面和实时。

总之,随着历史的演变,测绘学不断发展,技术不断进步。

现在,测绘学已经成为当代科技领域中不可或缺的一部分,为我们更好的研究和管理地球提供了强有力的支持。

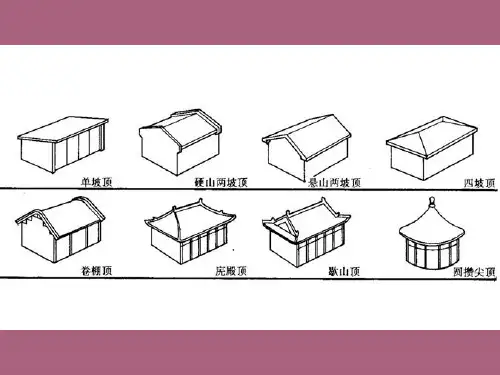

古建筑测绘的意义古建筑测绘是保护、发掘、整理和利用古代优秀建筑遗产的基础环节,同时又为建筑历史与理论研究、建筑史教学提供翔实的基础资料,为继承发扬传统建筑文化、探索有中国特色的现代建筑创作提供借鉴。

测绘可获得古建筑的具体数据和相关信息,本身是保护工作的最基本环节,是开展其他工作的前提条件。

如果没有测绘记录,研究评估、规划设计和保护工程实施都是不可想象的,而科学有效地管理也无从谈起。

因此可以说测绘是文化遗产保护基础工作的重中之重,没有科学记录档案的建筑遗产就不可能得到真正的保护。

古建筑反映了国家历史的辉煌,表现了过去中国的文化艺术和科学技术的伟大成就。

因此保护古建筑具有十分重要的意义。

我国幅员辽阔,历史悠久,建筑文化遗产的总体资源十分丰富;然而与此形成鲜明对照的是,由于建筑遗产保护专业人员的严重匮乏,对全部建筑遗产实物遗存来说,相应的基础工作还相对薄弱。

文物保护单位建档工作即使在最高级别的全国重点文物保护单位中展开得也不够理想。

因此,目前亟须大力加强古建筑测绘工作,并逐步系统化、规范化。

古建筑测绘工作任重道远,大有可为。

古建筑是一种文化精神的载体,通过古建筑可以理解丰富的文化内涵。

在一定意义上,它是某个城市历史记忆的符号和城市文化发展的链条。

因此,它见证了这个城市几百年甚至上千年历史的沧桑变化。

一旦破坏就再难以恢复和接续。

一座古代的建筑无论如何破旧,其内在的文化内涵与千年的历史痕迹是无法被替代的。

反之,一座现代的仿古建筑无论在外形上做的多么神似,但如果其内在的历史痕迹几乎为零,其文化内涵肯定无法达到与古迹相同的高度。

记录历史,展示文化,载托灵魂,就是古建筑的真正意义和价值。

将古建筑的历史因素进行完整的传承与表达,便是今天对古建筑进行保护和测绘的真正的意义。

因此当我们进行古建筑测绘的时候关注的不应该只是它们的形体与位置,而是应通过测绘来认识它们的内涵与文化。

古建筑测绘能够为建筑历史与理论研究、建筑史教学提供详实的基础资料。

秦朝的地理测绘与地制作在中国古代历史上,秦朝是一个具有重要影响力的朝代。

除了统一六国、建立统一的中央集权制度之外,秦朝还在地理测绘与地制作方面取得了重要进展。

这一方面的发展对于秦朝的统一和治理起到了非常重要的支撑作用。

本文将详细探究秦朝在地理测绘和地制作方面的具体举措和成就。

首先,秦朝对于地理测绘的重视可见一斑。

秦始皇统一六国后,他重视地图的制作与使用。

秦始皇帝下令规定,每当有新的地理信息被发现,或者是新的地区被并入朝廷统治,都要立即进行测绘工作,制作相关的地图。

这一举措在当时是非常前卫的,为后来的治理工作提供了重要的参考。

秦朝还成立了专门的测绘机构,负责编纂、整理和更新地图,为军事行动和治理提供了重要的支持。

其次,秦朝在地制作方面取得了重要的成就。

秦朝通过修筑长城等工程,对边界线进行了明确划定,并通过大量的修筑道路与运河,连接各个地方,加强了中央对地方的控制力度。

同时,秦朝还实施了土地调查和登记的制度,确保土地的归属和管理权的明确,为统治权的稳定提供了支撑。

此外,秦朝还制定了各种重要的地方制度和管理规定,促进了各地资源的合理开发和利用,保证了国家经济的发展。

综上所述,秦朝在地理测绘与地制作方面取得了重要的成就,为秦朝的国家统一和治理提供了坚实的基础。

秦始皇的重视和推动,在当时是非常前瞻和重要的举措。

他的地理测绘和地制作政策为后来的朝代在这方面的发展起到了积极的示范作用。

秦朝在地理测绘和地制作方面的成就和经验,对中国古代的地理学和地制作学的发展,产生了深远的影响。

然而,需要指出的是,秦朝在地理测绘与地制作方面的成就也是有限的。

受当时科技水平和资源条件的限制,秦朝的地理测绘和地制作仍然存在一些不足之处。

例如,地图的精确度和准确性还有待提高,测绘过程中的误差和偏差难以完全避免。

另外,秦朝的地制作政策在某些地区也存在一定的弊端,例如对农民的征地和强制劳役等问题。

这些问题虽然存在,但不可否认的是,秦朝在地理测绘和地制作方面的努力和成就为后代培养了一支优秀的地理测绘和地制作人才队伍,为后来各朝代的发展打下了坚实的基础。

古代地图怎么绘制的

中国古代的制图技术非常发达。

有一个叫做裴秀的人,西晋,地理学家、制图理论家李约瑟称他为“中国科学制图学之父”,与欧洲古希腊著名地图学家托勒密(Ptolemaeus Claudius,约公元90—168年)齐名,是世界古代地图学史上东西辉映的两颗灿烂明星。

裴秀在地图学上的主要贡献,在于他第一次明确建立了中国古代地图的绘制理论。

他总结我国古代地图绘制的经验,在《禹贡地域图》序中提出了著名的具有划时代意义的制图理论——“制图六体”。

所谓“制图六体”就是绘制地图时必须遵守的六项原则,即:分率(比例尺)、准望(方位)、道里(距离)、高下(地势起伏)、方邪(倾斜角度)、迂直(河流、道路的曲直),前三条讲的是比例尺、方位和路程距离,是最主要的普遍的绘图原则;后三条是因地形起伏变化而须考虑的问题。

这六项原则是互相联系,互相制约的,它把制图学中的主要问题都接触到了。

古代如何绘制地图地图,在现代人们日常生活中已十分普及了,甚至到了出门必带地图的地步。

那么,中国何时开始有了地图呢?地图的起源,有人推测比文字的起源还要早。

因为原始地图跟图画一样,把山川、道路、树木如实地画进地图里,是外出狩猎和出门劳作或旅行的指南。

千百年来,在我国民间就广泛流传着《河伯献图》的神话故事。

传说大禹治水三过家门而不入的精神感动了河伯。

河伯是黄河的水神,禹为治水踏遍山川、沼泽,忽一天看见河伯从黄河中走来,献出一块大青石,禹仔细一看,原来是治水用的地图。

禹借助地图,因势利导,治水取得了成功。

“传说”虽然不能证实地图起源的具体时代,但从侧面说明,约在四千年以前,我国先民已经使用地图了。

据史籍记载,早在公元前一千多年以前,我国就诞生了地图。

《汉书.郊毅志》中有:“禹收九牧之金,铸九鼎,像九州”的记载。

《左传》中有:“惜夏方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎像物,百物而为之备,使民知神奸”。

意思是说,在夏朝极盛时期,远方的人把地貌、地物以及禽兽画成图,而九州的长官把图和一些金属当作礼品献给夏禹,禹收下“九牧之金”铸成鼎,并把远方人画的画铸在鼎上,以便百姓从这些图画中辨别各种事物。

文中的“百物而为之备”,很明显说明是供牧人、旅行者使用的图。

可惜,原物流传至二千多年前的春秋战国时,因战乱被毁而失传。

据宋代思想家朱熹推断,后来的《山海经图》是从夏代九鼎图像演变而来的,也是一种原始地图。

在《山海经图》的“五藏三经图”上,画着山、水、动物、植物、矿物等,而且注记着道里的方位,是较规范的地图形式。

由此可以说,中国在夏代已经有了原始的地图。

世界上现存最古老的地图在哪里世界上现存最古老的地图是在古巴比伦北部的加苏古巴城(今伊拉克境内)发掘的刻在陶片上的地图。

图上绘有古巴比伦城、底格里斯河和幼发拉底河。

大约是公元前2500年刻制的,距今大约四千余年了。

我国现存最早的实物地图是一种什么图1986年我国甘肃省天水放马滩秦墓出土的地图,是迄今为止我国发现的最早的一幅实物地图。