大学物理实验电子书

- 格式:doc

- 大小:992.00 KB

- 文档页数:23

第9章 静电场中的导体9.1 求导体外表面紧邻处场强的另一方法。

设导体面上某处面电荷密度为σ,在此处取一小面积ΔS,将ΔS 面两侧的电场看成是ΔS 面上的电荷的电场(用无限大平面算)和导体上其他地方以及导体外的电荷的电场(这电场在ΔS 附近可以认为是均匀的)的叠加,并利用导体内合电场应为零求出导体表面紧邻处的场强为σ/ε0(即教材式(8.2))。

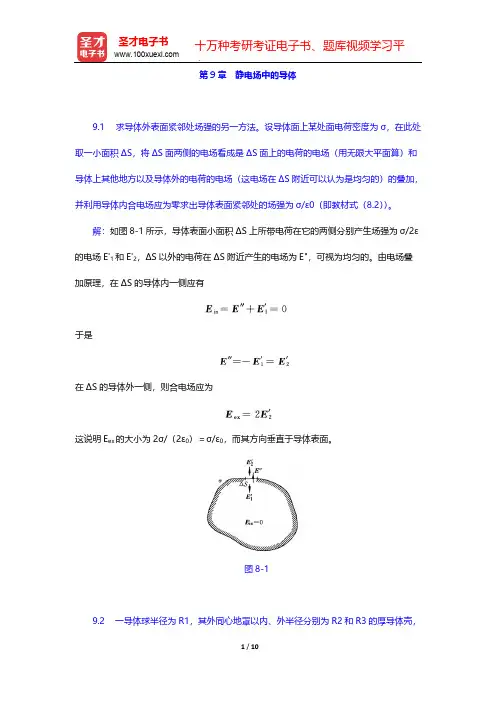

解:如图8-1所示,导体表面小面积ΔS 上所带电荷在它的两侧分别产生场强为σ/2ε的电场E'1和E'2,ΔS以外的电荷在ΔS 附近产生的电场为E",可视为均匀的。

由电场叠加原理,在ΔS 的导体内一侧应有于是在ΔS的导体外一侧,则合电场应为这说明E ex 的大小为2σ/(2ε0)=σ/ε0,而其方向垂直于导体表面。

图8-19.2 一导体球半径为R1,其外同心地罩以内、外半径分别为R2和R3的厚导体壳,此系统带电后内球电势为φ1,外球所带总电量为Q 。

求此系统各处的电势和电场分布。

解:设内球带电为q 1,则球壳内表面带电将为-q1,而球壳外表面带电为q 1+Q ,这样就有由此式可解得于是,可进一步求得9.3 在一半径为R1=6.0 cm 的金属球A 外面套有一个同心的金属球壳B 。

已知球壳B 的内、外半径分别为R2=8.0 cm ,R3=10.0 cm 。

设A 球带有总电量QA =3×10-8 C ,球壳B 带有总电量QB =2×10-8C 。

(1)求球壳B 内、外表面上各带有的电量以及球A 和球壳B 的电势;(2)将球壳B 接地然后断开,再把金属球A 接地。

求金属球A 和球壳B内、外表面上各带有的电量以及球A 和球壳B 的电势。

解:(1)由高斯定律和电荷守恒可得球壳内表面带的电量为球壳外表面所带电量为于是(2)B 接地后断开,则它带的总电量变为然后球A 接地,则φ'a=0。

设此时球A 带电量为q'A ,则由此解得9.4 一个接地的导体球,半径为R ,原来不带电。

第10章 静电场中的电介质10.1 在HCl 分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128 nm ,假设氢原子的电子完全转移到氯原子上并与其他电子构成一球对称的负电荷分布而其中心就在氯核上。

此模型的电矩多大?实测的HCl 分子的电矩为3.4×10-30C·m ,HCl 分子中的负电分布的“重心”应在何处?(氯核的电量为17e )解:按假设模型计算,HCl 分子的电矩为此结果比实测数值大。

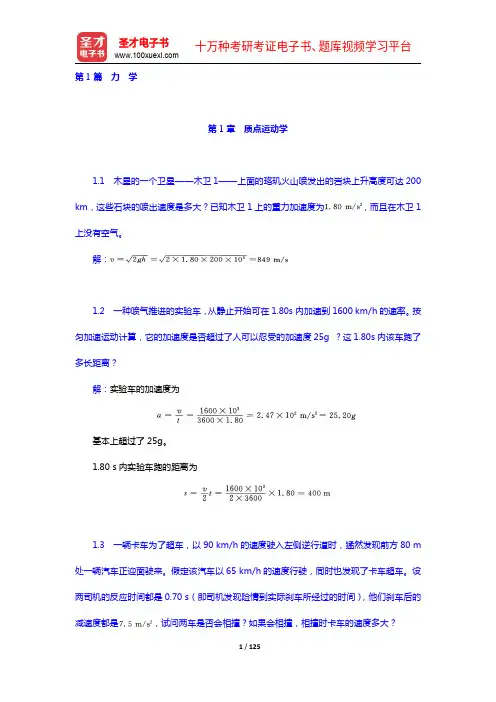

设如图10-1所示,在HCl分子中负电分布的“重心”在氯核与质子中间离氯核l 距离处。

这时HCL 分子的电矩应为图10-110.2 两个同心的薄金属球壳,内、外球壳半径分别为R1=0.02 m 和R2=0.06m 。

球壳间充满两层均匀电介质,它们的相对介电常量分别为εr1=6和εr2=3。

两层电介质的分界面半径R =0.04 m 。

设内球壳带电量Q =﹣6×10-8 C ,求:(1)D 和E 的分布,并画D-r ,E-r 曲线;(2)两球壳之间的电势差;(3)贴近内金属壳的电介质表面上的面束缚电荷密度。

解:(1)由D 的高斯定律可得再由,可得D-r 和E-r曲线如图10-2所示。

图10-2(2)两球壳之间的电势差为(3)10.3 两共轴的导体圆筒的内、外筒半径分别为R1和R2,R2<2R1。

其间有两层均匀电介质,分界面半径为r0。

内层介质相对介电常量为εr1,外层介质相对介电常量为εr2,εr2=εr1/2。

两层介质的击穿场强都是Emax 。

当电压升高时,哪层介质先击穿?两筒间能加的最大电势差多大?解:设内筒带电的线电荷密度为λ,则可导出在内外筒的电压为U 时,内层介质中的最大场强(在r =R L处)为而外层介质中的最大场强(在r =r 0处)为两结果相比由于r 0<R 2,且R 2<2R 1,所以总有E 2/E 1>0,因此当电压升高时,外层介质中先达到E max 而被击穿。

而最大的电势差可由E 2=Emax 求得为10.4 一平板电容器板间充满相对介电常量为εr 的电介质而带有电量Q 。

第11章 恒定电流11.1 北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m 的近似圆形轨道。

当环中电子流强度为8mA 时,在整个环中有多少电子在运行?已知电子的速率接近光速。

解:以N 1表示单位长度轨道上的电子数,则。

在整个环中的电子数为11.2 在范德格拉夫静电加速器中,一宽为30cm 的橡皮带以20cm/s 的速度运行,在下边的滚轴处给橡皮带带上表面电荷,橡皮带的面电荷密度足以在带子的每一侧产生的电场,求电流是多少毫安?解:11.3设想在银这样的金属中,导电电子数等于原子数。

当1mm 直径的银线中通过30A 的电流时,电子的漂移速度是多大?给出近似答案,计算中所需要的那些你一时还找不到的数据,可自己估计数量级并代入计算。

若银线温度是20℃,按经典电子气模型,其中自由电子的平均速率是多大?解:银的摩尔质量取密度取,则11.4 一铜棒的横截面积为长为2 m ,两端的电势差为。

已知铜的电阻率为,铜内自由电子的数密度为。

求:(1)棒的电阻;(2)通过棒的电流;(3)棒内的电流密度;(4)棒内的电场强度;(5)棒所消耗的功率;(6)棒内电子的漂移速度。

解:11.5 一铁制水管,内、外直径分别为 2.0cm 和2.5 cm ,这水管常用来使电气设备接地。

如果从电气设备流入到水管中的电流是20A ,那么电流在管壁中和水中各占多少?假设水的电阻率是,铁的电阻率为解:以I 1和I2分别表示通过水和铁管的电流,则由于I 1和I 2相比甚小,所以11.6 地下电话电缆由一对导线组成,这对导线沿其长度的某处发生短路(图11-3)。

电话电缆长 5 m。

为了找出何处短路,技术人员首先测量AB 间的电阻,然后测量CD 间的电阻。

前者测得电阻为,后者测得为,求短路出现在何处。

图11-1解:设在P 处短路,则又因,,所以得即短路出现在离A端1.5 m 处。

11.7 大气中由于存在少量的自由电子和正离子而具有微弱的导电性。

(1)地表附近,晴天大气平均电场强度约为大气平均电流密度约为。

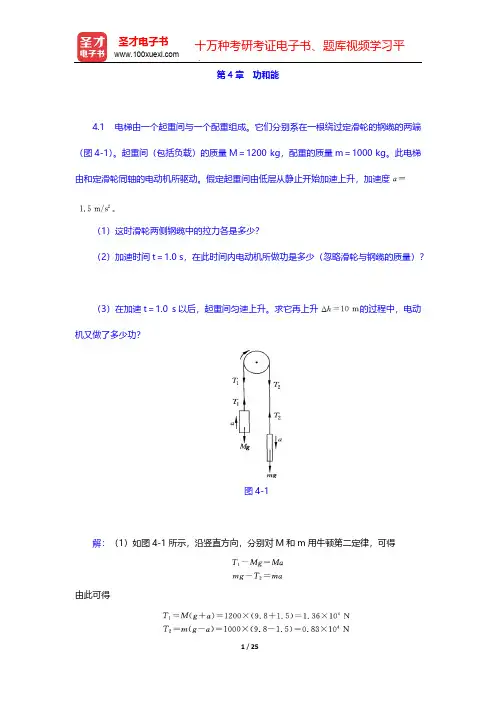

第4章 功和能4.1 电梯由一个起重间与一个配重组成。

它们分别系在一根绕过定滑轮的钢缆的两端(图4-1)。

起重间(包括负载)的质量M =1200 kg ,配重的质量m =1000 kg 。

此电梯由和定滑轮同轴的电动机所驱动。

假定起重间由低层从静止开始加速上升,加速度(1)这时滑轮两侧钢缆中的拉力各是多少?(2)加速时间t = 1.0 s ,在此时间内电动机所做功是多少(忽略滑轮与钢缆的质量)?(3)在加速t =1.0 s 以后,起重间匀速上升。

求它再上升的过程中,电动机又做了多少功?图4-1解:(1)如图4-1所示,沿竖直方向,分别对M 和m 用牛顿第二定律,可得由此可得(2)在加速t=1.0 s的过程中,起重间上升的距离为这也就是电动机拖动钢缆的距离,电动机做的功为(3)起重间匀速上升时,滑轮两侧钢缆中的张力分别为拖动钢缆的距离为时电动机又做的功是4.2 一匹马拉着雪橇沿着冰雪覆盖的圆弧形路面极缓慢地匀速移动。

设圆弧路面的半径为R,马对雪橇的拉力总是平行于路面,雪橇的质量为m,与路面的滑动摩擦系数为当把雪橇由底端拉上圆弧时,马对雪橇做功多少?重力和摩擦力各做功多少?解:如图4-2所示,以F表示马拉雪橇的力,则对雪橇,由牛顿第二定律切向:法向:再由可解得由此得马拉雪橇做功重力对雪橇做的功为摩擦力对雪橇做的功为图4-24.3 2001年9月11日美国纽约世贸中心双子塔遭恐怖分子劫持的飞机袭击而被撞毁(图4-3)。

据美国官方发表的数据,撞击南楼的飞机是波音767客机,质量为132 t,速度为942 km/h。

求该客机的动能,这一能量相当于多少TNT炸药的爆炸能量?图4-3解:将题给数据代入动能公式中即可得该客机的动能为由于1kg TNT爆炸放出能量为(见教材表4.1),所以上述动能相当于的TNT爆炸所放出的能量。

4.4 矿砂由料槽均匀落在水平运动的传送带上,落砂流量q=50 kg/s。

传送带匀速移动,速率为v=1.5 m/s。

物理化学(Ⅰ)11---付献彩---------Atkins--------自然科学学科发展战略调研报告------中国大百科全书(唐有棋)----2化学体系的平衡性质化学体系的动态性质化学体系的微观结构和性质其他分支学科还包括:电化学、表面及胶体化学、光化学等3化学平衡和化学反应速率的唯象规律的建立19世纪中叶:1850:1879:1889:1887:1906 -1912:由于激光技术和计算机技术的发展,物理化学各领域向更深度和广度发展当前的前沿领域4561教材:推荐参考书3226********************.cn 4自第三次测验起,试题用英文8第一章气体的性质(properties of gases )1-1 理想气体(Ideal gas or perfect gas )1RT pV nRT pV m ==第二章热力学第一定律(The first law of thermodynamics) 2-1 热力学概述(Introduction of thermodynamics) 1.122.1研究对象2研究方法32-2. 热力学基本概念(Basic concepts of thermodynamics) 1.2.而且当此系统与环境隔离后,也不会引起系统任何性质的变化,则称该系统处于热力学平衡状态.1如果没有绝热壁存在,系统内各部分之间以及系统与环境之间没有温度的差别如果系统A与系统B成热平衡,系统B与系统C成热平衡,则系统A与系统C也必然成热平衡。

2如果没有刚性壁存在,系统各部分之间,系统与环境之间没有不平衡的力存在3.定义2分类:2.18101113物理化学(Ⅰ)24.T 1= T2= T环p1= p2= p外5.6.本书规定。

理论物理电子书理论物理-电子书0000理论物理基础彭桓武Simons B. Concepts in theoretical physics (Cambridge lecture notes, 2002)(T)(273s)Principles of Modern Physics-N E I L A S H B Y-S T A N L E Y C . M I L L E R-University of ColoradoFUNDAMENTALS OF physics-J. Richard Christman0-mathematical physics李代数李超代数及在物理学中的应用孙洪洲群论.及其在粒子物理学中的应用,.高崇寿.1992群论及其在固体物理中的应用【徐婉棠,喀兴林】群论及其在物理中的应用(马中骐)群论习题精解+(马中骐)群论与量子力学物理系群论讲义物理学中的群论(上册).陶瑞宝物理学中的群论基础 A W 约什Geometry_Topology_and Physics-NakaharaGeometry+and+Physics+(Jürgen Jost)Lee J.M. Differential and physical geometry (draft)(721s)数学物理中的微分几何与拓扑学_汪容.浙大版.1998Differential Geometry, Analysis and Physics 。

Jeffrey M. Lee微分几何学及其在物理学中的应用物理学家用微分几何-侯伯宇-侯伯元物理中的张量孙志铭Arnold vol1,2A Guided Tour Of Mathematical Physics (By Roel Snieder, Department Of Geophysics, Utrecht UniversAbramovitz M., Stegun I.A. (eds.) Handbook of mathematical functions (10ed., NBS, 1972)(T)(1037s)Academic Press, Methods of Modern Mathematical Physics -- Vol. 1, Functional AnCourant, Hilbert - Methods of Mathematical Physics Vol. 1 ENG (578p)Introduction+to+Applied+Mathematics-GilbertStrangIntroduction+to+Mathematical+Physics+(Laurie+Cosse y)Math_method_for_Phy_Ken Riley, Michael Hobson and Stephen Bence Cambridge, 1997Szekeres, Peter - A Course in Modern Mathematical Physics - Groups, Hilbert Spaces and Differenti数学物理方法梁昆淼数学物理方法(R.+柯朗、D.+希尔伯特)数学物理方法吴崇试数学物理学中的微分形式数学物理中的几何方法(B·F·舒茨)特殊函数概论王竹溪物理学中的非线性方程刘式适物理学中的数学方法(李政道)1-Classical Mechanics and Fluid MechanicsClassical Mechanics - Goldstein古典力学(戈德斯坦)Hand, Finch Analytical Mechanics (Cup, 1998)(T)(590S)Structure and Interpretation of Classical Mechanics-Gerald Jay Sussman and Jack Wisdom with Meinhard E. Mayer -MIT Press经典力学张启仁2-Statistical And Thermal Physics理论物理学基础教程丛书统计物理学(苏汝铿)量子统计力学 by 张先蔚量子统计物理学(北京大学物理系)统计物理现代教程(上、下册)(雷克)统计物理中的蒙特卡罗模拟方法(含有热力学,难度适中)Reif. Fundamentals of Statistical And Thermal PhysicsBratteli O , Robinson D W Vol 1 Operator Algebras And Quantum Statistical Mechanics (2Ed , SpringHuang K. Statistical mechanics (2ed., Wiley, 1987)(T)(506s)Reichl L.E. A modern course in statistical physics (2ed, Wiley, 1998)(T)(840s)3-Electrodynamics赵凯华-电磁学上宇宙电动力学_阿尔芬引力论和宇宙论:广义相对论的原理和应用-温伯格相对论物理宇宙学讲义俞允强天体物理学【李宗伟、肖兴华】+时空的大尺度结构(原版)- 霍金简明天文学手册-刘步林广义相对论引论广义相对论dirac广义相对论(刘辽)大众天文学【法】弗拉马利翁Jackson J.D. Classical electrodynamics (3ed., Wiley,1999)(ISBN 047130932X)(600dpi)(K)(T)(833s).d(研究生程度的必读教材)JACKSON经典电动力学(上册)(经典之作)J.A.Wheeler E.F.Taylor Spacetime_PhysicsHerbert Neff - Introductory ElectromagneticsElectromagnetics (Rothwell & Cloud, 2001 CRC Press)Electricity+and+Magnetism-MITcourseCohen-Tannoudji Introduction to quantum electrodynamicsBuch_John Wiley. Sons_An Introduction to Modern Cosmology4-Optics(光学经典,全面、很厚,很难)光学原理上册、下册(m.玻恩 e.沃耳夫)Bass M , Et Al (Eds) Osa Handbook Of Optics, Vol 1 (Mgh, 1995)(1606s)Goodman - Geometrical Optics--p1628 - cambridgeWiley,.Modern.Nonlinear.Optics.Part.I.Advances.in. Chemical.Physics.Volume.119.(2001),.2Ed5-Quantum MechanicsClassical and Quantum ChaosCohen-Tannoudji Quantum Mechanics, Vol 1Galindo A., Pascual P. Quantum mechanics I (Springer,1990)(ISBN 0387514066)(T) (431s)量子系统中的几何相位-A.Bohm等Jack_Simons_-_Quantum MechanicsJohn_Norbury_-_Quantum_Mechanics_for_Undergraduate sMathematics+of+Quantum+Computation-Goong.ChenModern Quantum Mechanics And Solutions For The Exercices (J J Sakurai)Nuclear And Particle Physics-NielsWaletPhillips.-.Introduction.to.quantum.mechanics.(2003 )(T)(284s)Quantum Mechanics - Concepts and Applications-Tarun.BiswasShankar-Principles Of Quantum Mechanics 2nd EditionThe Basic Tools Of Quantum MechanicsThe+Physics+of+Phase+Transitions-P. Papon J. Leblond P.H.E. MeijerLecture Notes in Physics-Time+in+Quantum++Mechanics+1J.G. Muga.R. Sala Mayato?I.L. Egusquiza (Eds.)Zaarur E. Schaum's Outline of Quantum Mechanics.. Including Hundreds of Solved Problems (Schaum,1喀兴林-高等量子力学席夫量子力学-繁体中文版量子力学(Messiah)Vol1量子力学(卷I).曾谨言量子力学“天龙八部”-张永德量子力学+(苏汝铿)量子力学Fermi量子力学讲义(张永德)量子力学原理(狄拉克)量子论的物理原理量子论与原子结构-吴大遒量子物理学导论(MIT)物理学引论Vol4-A.P.French By Tsungp Lee量子物理-赵凯华高等量子力学-张永德6-Field theory量子场论-温伯格1,2,3An Introduction to Quantum FieldTheory(Peskin,Schroeder)(full and revised)Banks,Modern+Quantum+Field+Theory--A+Concise+Intro ductionField.theory,.Roman.S..(2ed.,.Springer,.2005)Giachetta,Advanced+Classical+Field+Theory经典场论Kleinert H. Quantum field theory and particle physicsItep-PARTICLE-PHYSICS-and-field-theory场论I-M.A.ShifmanQuantum Field Theory R ClarksonQuantum+Field+Theory+(M.Srednicki) Quantum+Field+Theory-David McMahon Sundaresan. Handbook of particle physics (CRC, 2001)(T)(439 Tong-Quantum Field Theory Zinn-Justin. Quantum field theory and critical phenomena (1ed., 1989)(K)(150dpi)(T)(924s) 北大2005量子场论讲义(赵光达)量子场论-清华王青讲义规范场论(胡瑶光)粒子和场【卢里着,董明德等译】量子场论(上)【依捷克森,祖柏尔着,杜东生等译】量子场论A.Zee量子场论F.Mandl-G.Shaw量子场论LEWIS-H.RYDER实时统计场论-徐宏华统计物理学中的量子场论方法-Abrikosov微分几何-统一场论超弦理论导论Elias-Kiritsis张秋光《场论》上册朱洪元+量子场论On Wittens 3-manifold Invariants-Kevin WalkerLectures on Topological Quantum Field Theory-J. M. F. Labastidaa-Carlos LozanobGEOMETRY OF 2D TOPOLOGICAL FIELD THEORIES-Boris DUBROVIN-SISSA, TriesteDunne(1999)-Aspects of Chern-Simons Theorylabastida(1998)-Chern-Simons Gauge Theory-- Ten Years After7-Solid state physics(非常好的书)固体物理学(黄昆)固体物理导论C.KittelMechanics Of Solids-Bela I. Sandor-University of Wisconsin-MadisonKleinert H. Gauge fields in condensed matter physics part1(T)(252s)Ashcroft, Neil W, Mermin, David N - Solid State PhysicsAltland & Simons - Concepts Of Theoretical Solid State Physics。

第15章 电磁感应15.1 在通有电流I =5 A 的长直导线近旁有一导线段ab ,长l =20 Cm ,离长直导线距离d =10 cm (图15-1)。

当它沿平行于长直导线的方向以速度v =10 m /s 平移时,导线段中的感生电动势多大?a,b哪端的电势高?图15-1解:(如图15-1所示)由于所以a 端电势高。

15.2 平均半径为12 cm 的4×103匝线圈,在强度为0.5G 的地磁场中每秒钟旋转30周,线圈中可产生最大感生电动势为多大?如何旋转和转到何时,才有这样大的电动势?解:线圈绕垂直于磁场的直径旋转,当线圈平面法线与磁场垂直时感生电动势出现此最大值。

15.3 如图15-2所示,长直导线中通有电流l=5.0 A,另一矩形线圈共1×103匝,宽a=10 cm,长L=20 cm,以v=2 m/s的速度向右平动,求当d=10 cm时线圈中的感生电动势。

图15-2解:如图15-2所示,线圈向右平移时,上下两边不产生动生电动势。

因此,整个线圈内的感生电动势为15.4 习题15.3中若线圈不动,而长导线中通有交变电流,线圈内的感生电动势将为多大?解:通过线圈的磁链为15.5 在半径为R的圆柱形体积内,充满磁感应强度为B的均匀磁场。

有一长为L的金属棒放在磁场中,如图15-3所示。

设磁场在增强,并且已知,求棒中的感生电动势,并指出哪端电势高。

图15-3解:方法一如图15-3所示,考虑△Oba。

以S表示其面积,则通过S的磁通量。

当磁通变化时,感应电场的电场线为圆心在O的同心圆。

由法拉第电磁感应定律可得由此得由于,所以,因而b端电势高方法二直接对感应电场积分。

在棒上dl处的感应电场的大小为,方向如图15-3所示由于,所以b 端电势高。

15.6 在50周年国庆盛典上我FBC-1“飞豹”新型超音速歼击轰炸机在天安门上空沿水平方向自东向西呼啸而过。

该机翼展12.705m 。

设北京地磁场的竖直分量为0.42×10-4T ,该机又以最大M 数1.70(M 数即“马赫数”,表示飞机航速相当于声速的倍数)飞行,求该机两翼尖间的电势差。

物理化学1、高等物理化学.pdf2、高等学校教材物理化学(第四版)上册.pdf3、物理化学(第二版)(上册).djvu4、物理化学(第二版)下册.djvu5、物理化学_上册.pdf6、物理化学_中册.pdf7、物理化学_下册.pdf8、物理化学习题大连理工.pdf9、物理化学习题大连理工.pdf10、物理化学习题详解.pdf11、物理化学习题.pdf12、物理化学实验武汉大学.pdf13、物理化学实验.pdf14、物理化学实验崔献英.pdf15、物理化学.pdf16、物理化学例题与习题.pdf17、物理化学简明教程薛万华.pdf18、物理化学王光信.pdf19、基础物理化学(下册)湖南大学.pdf20、计算物理化学.pdf21、Physical Chemistry_ Third Edition.pdf分析化学1、原子荧光谱分析.pdf2、电分析化学.蒲国刚袁倬斌吴守国.pdf3、分析化学手册(第二版)第二分册_化学分析.pdf4、分析化学手册(第二版)第四分册_电化学分析.pdf5、分析化学手册(第二版)第一分册_基础知识与安全知识.pdf6、分析化学丛书-第三卷-第三册-高效液相色谱法-邹汉法-张玉奎-卢佩章.pdf7、分子发光分析法(荧光法和磷光法)_彭采尔等.pdf8、核磁共振基础简论.pdf9、分析化学武汉3版.pdf10、激光光谱分析法.pdf11、实用荧光分析法_夏锦尧.pdf12、原子荧光光谱学.pdf13、分析化学武汉3版.pdf14、分析化学(张正奇).pdf15、分析化学(钟佩珩).pdf16、共振荧光与超荧光.pdf17、小波变换及其在分析化学中的应用.pdf18、分析化学北大.pdf19、分析化学与水质分析.pdf20、分析化学习题精解.pdf21、分析化学武汉大学第四版.pdf22、分析化学手册-质谱分析.pdf23、分析化学手册-液相色谱分析.pdf24、EAIH.rar25、分析化学钟佩衍.pdf26、分析化学湖南大学.pdf27、Elemental Speciation (Comprehensive Analytical Chemistry) Vol 33.rar 有机化学1、磁性体手册_近角聪信.pdf2、波谱数据表:有机化合物的结构解析.rar3、Schaums题解精萃有机化学英文.rar4、茶多酚化学.pdf5、茶多酚化学_11246278.rar6、芳烃化学与芳烃生产.pdf7、催化氢化在有机合成中的应用_10308695.rar8、高等学校教材高等有机化学_11270168.rar9、高等学校教学参考书有机硅化学.rar10、高等学校教材高等有机合成_11348653.rar11、高等有机化学.rar12、工业精细有机合成原理_10149380.rar13、固相有机合成:原理及应用指南_11308745.rar14、工业有机合成基础_10149340.rar15、哈佛大学有机化学.rar16、含氮有机化合物概论.rar17、合成有机化学中的氢化与氢解.rar18、环糊精化学——基础与应用_10346785.rar19、金属参与的现代有机合成反应.rar20、金属有机化合物的反应化学.rar21、金属有机化合物在有机合成中的应用.rar22、精编有机化学教程_11221085.rar23、曼尼希反应和曼尼希碱化学.pdf24、基础有机化学习题解答与解题示例_邢其毅等_.pdf25、莫里森有机化学.part1.rar26、莫里森有机化学.part2.rar27、莫里森有机化学.part3.rar28、手性合成——不对称反应及其应用.rar29、四唑化学的现代理论.rar30、无溶剂有机合成_11353375.rar31、现代有机合成化学 --选择性有机合成.pdf32、手性合成_11433704.rar33、现代有机合成化学——选择性有机合成反应和复杂有机分子合_10858579.rar34、油脂化学_11211889.rar35、新编有机合成化学_11114001.rar36、有机催化_10309182.rar37、有机电化学合成导论.pdf38、有机电合成进展.rar39、有机反应机理的基本原理.rar40、有机反应中的酸碱催化.rar41、有机分子结构光谱鉴定.rar42、有机硅聚合物导论_10479663.rar43、有机硅高分子化学_10310839.rar44、有机合成切断法探讨.rar45、有机合成(下册)_10190879.rar46、有机合成_11413500.rar47、有机合成的新途径过渡金属之利用.rar48、有机合成第三集.rar49、有机合成化学与路线设计.rar50、有机合成设计.rar51、有机合成事典.part1.rar52、有机合成事典.part2.rar53、有机化合物的光谱鉴定.rar54、有机化合物分子旋光性的螺旋理论.rar55、有机化合物结构鉴定与有机波谱学.pdf56、有机化学_11119037.rar57、有机化学概论和问题解析.rar58、有机化学实验.rar59、有机化学习题精解.rar60、有机化学现代电子理论(通俗解说).rar61、有机化学中的光谱方法.rar62、有机化学中的光谱方法.pdf63、有机化学中的立体电子效应.pdf64、有机化学中的氢键问题_王庆文_.pdf65、有机化学中的取代基效应_11113241.rar66、有机化学中的人名反应.pdf67、有机化学中的溶剂效应_10308692.rar68、有机磷化学研究.pdf69、有机人名反应完整(英文_2B中文译版).rar70、有机物英汉命名构词法.rar71、有机化学中的空间效应.pdf72、有机质谱原理.rar73、中级有机化学_11251430.rar74、重要有机化学反应(第二版).pdf75、元素有机化学.rar76、杂环人名反应.part3.rar77、高等有机化学反应、机理和结构下册.rar78、有机化学实验(清华版).pdf79、高等有机化学(汪秋安).pdf80、基础有机化学(第二版)上、下册_邢其毅等_.pdf81、基础有机化学习题解答与解题示例_邢其毅等_.pdf82、MIT有机结构试卷2份.rar83、Comprehensive Organic Synthesis.iso84、有机化学伍越寰.pdf85、元素的轨迹.pdf86、有机化学习题精解.pdf87、有机化学实验.pdf88、有机化学实验北大.pdf89、有机化学教程.pdf90、有机化学辅导及题解.pdf91、有机化学湖南大学.pdf92、有机化学韦国峰.pdf93、有机化学傅建熙.pdf94、有机合成化学与路线设计.pdf95、有机地球化学研究新进展.pdf96、基础化学2-有机化学司宗兴.pdf97、哈佛高等有机化学1.rar98、哈佛高等有机化学2.rar99、哈佛高等有机化学3.rar100、大学有机化学基础.pdf101、17942Organic.Chemistry.WhatHowWhy.rar102、_化学丛书_.Organic.Chemistry.(Brooks_.5th.Ed_.1999).pdf103、_化学丛书_anic.Chemistry.Reactions_.Mechanisms_.and.Structure.4th.Edition.( Jerry.March).pdf104、_化学丛书_anic.Chemistry.Reactions_.Mechanisms.and.Structure.5th.Edi tion.(Michael.B.Smith._.Jerry.March).pdf105、_化学丛书_.Organic.Chemistry.(Brooks_.5th.Ed_.1999).pdf106、_化学丛书_anic.Chemistry.Reactions_.Mechanisms_.and.Structure.4th.Edition.( Jerry.March).pdf107、_化学丛书_.Organic.Chemistry.(Brooks_.5th.Ed_.1999).pdf无机化学1、01_第一卷.稀有气体、氢、碱金属.pdf2、02_第二卷.铍碱土金属硼铝镓分族.pdf3、03_第三卷.碳硅锗分族.pdf4、04_第四卷.氮磷砷分族.pdf5、05_第五卷.氧硫硒分族.pdf6、06_第六卷.卤素.铜分族.锌分族.pdf7、07_第七卷.钪稀土元素.pdf8、08_第八卷.钛分族钒分族铬分族.pdf9、09_第九卷.锰分族铁系铂系.pdf10、10_第十卷.锕系锕系后元素.pdf11、11_第十一卷.无机结构化学.pdf12、12_第十二卷.配位化学.pdf13、13_第十三卷.无机物动力学.pdf14、14_第十四卷.无机物相平衡、非整比化合物.pdf15、15_第十五卷.有机金属化合物.生物元机化学.pdf16、16_第十六卷.放射化学.pdf17、17_第十七卷.稳定同位素化学.pdf18、18_第十八卷.地球化学.pdf19、重要无机化学反应(第三版)_陈寿椿.pdf20、高等无机化学-index.pdf21、高等无机化学-text.pdf22、无机化学-mit.rar23、无机氧化物.pdf24、无机化学实验.pdf25、高等无机化学(关鲁雄).pdf26高等无机化学-index.pdf27、高等无机化学-text.pdf28、无机化学(申泮文主编).pdf29、无机及分析化学.pdf30、无机及分析化学张仕勇.pdf31、无机化学习题.pdf32、无机化学例题与习题.pdf33、无机合成及制备化学.pdf34、稳定同位素地球化学.pdf35、微型无机化学实验.pdf36、普通无机化学实验.pdf37、普通无机化学精要与分级训练.pdf生物化学1、生化生产工艺学_10252998.rar2、生物化学_11293373.rar3、生物化学_11074599.rar4、生物活性磷杂环化学.rar5、植物化学-.pdf6、植物生物化学技术与方法.pdf7、植物生物化学.pdf8、植物化学译文集.pdf9、原生动物生物化学.pdf10、植物化学.pdf11、植物化学高锦明.pdf12、医学生物化学.pdf13、糖类生物化学.pdf14、生物有机化学-.pdf15、生物化学与分子生物学实验技术杨安钢.pdf16、生物无机化学原理.pdf17、生物化学译从一.pdf18、生物化学与分子生物学实验技术厉朝龙.pdf19、生物化学与分子生物学高级教程周虹徐文弟.pdf20、生物化学习题集.pdf21、生物化学仪器分析与实验技术周先碗胡小倩.pdf22、生物化学图解.pdf23、生物化学习题.pdf24、生物化学-.pdf25、生物化学实验技术.pdf26、生物化学实验.pdf27、生物化学周爱儒.pdf28、生物化学简明教程吴相钰.pdf29、生物化学技术原理及其作用.pdf30、生物化学的黄金时代.pdf31、生物化学.pdf32、生物化学(上)沈同.pdf33、生物化学谢诗占.pdf34、生物化学李建武.pdf35、生理学生物化学.pdf36、昆虫生物化学分析法.pdf37、昆虫生物化学-.pdf38、昆虫生物化学.pdf39、昆虫生理生化学.pdf40、昆虫分析生物化学.pdf41、昆虫毒理学专题.pdf42、中国生物无机化学十年进展.pdf43、高等环境化学与微生物学原理张锡辉.pdf44、肝脏生物化学.pdf药物化学1、最新最权威的药物研发参考书创新药物化学_11370915.part2.rar2、表面活性剂在药学中的应用_10312014.part3.rar3、常用中药化学鉴定_11394846.rar4、表面活性剂在药学中的应用_10312014.part2.rar5、高等学校教材天然药物化学_11283819.rar6、核苷化学合成_11408423.rar7、化学和化工与制药.pdf8、化学制药工艺学_10419872.rar9、化学制药专业高级技术培训教材制药化工过程及设备_10149277.rar10、合成药物与中间体手册_11188079.rar11、精细化学品大全•农药卷.pdf12、生物利用度控制:药物化学原理、方法和应用_11370538.rar13、精细化工产品手册药物_10959619.rar14、世界手性药物选集_10232804.rar15、手性药物的化学与生物学.rar16、世界有机药物专利制备方法大全第一卷_10149294.rar17、天然药物化学实验与指导_11226600.rar18、新编药物合成手册(上卷)_11129084.rar19、新编药物合成手册(上、下卷朱宝泉2002年版).part1.rar20、新编药物合成手册(上、下卷朱宝泉2002年版).part2.rar21、新杂环农药的研究发展及合成方法_11276079.rar22、天然药物化学(供药学类专业用)_11259273.rar23、药物合成反应:第二版_11113977.rar24、药物合成反应.pdf25、药物合成反应_10034192.rar26、药物化学_11353678.rar27、药物化学学习指导供药学类专业用_11297335.rar28、药物化学总论_11250506.rar29、药物化学_11196811.rar30、药物中间体合成工艺_10423712.rar31、药物制造技术_10309038.rar32、医药化学影印本_11085277.rar33、医药中间体手册(下册)_11129010.rar34、医药中间体手册(上册)_10328345.rar35、制药工程_10507162.rar36、制药工艺学_11142765.rar37、最新最权威的药物研发参考书创新药物化学_11370915.part1.rar 高分子化学1、合成树脂饰面人造板_11208154.rar2、耐高温聚合物及其复合材料合成、应用与发展_11349956.rar3、高等学校教材聚合物合成工艺设计_11344441.rar4、高聚物的表面与界面_10193123.rar5、合成聚合物乳液的应用第三卷聚合物乳液的其他应用_11301469.rar6、合成聚合物乳液的应用涂料中的乳液:乳胶漆第二卷_11290134.rar7、聚合物X射线衍射_10310945.rar8、聚合物材料用化学助剂_11123601.rar9、聚合物化学_10943137.rar10、聚合物化学导论_10073411.rar11、聚合物化学中的反应活性、机理和结构_10310879.rar12、聚合物科学与工程学基本原理_10201715.rar13、聚合物粘弹性引论_10310913.rar14、聚合反应原理_10310825.rar15、高等学校教材高分子合成材料学上册_11429580.rar16、高等学校教材高分子化学习题及解答_11302477.rar17、高等学校教材高分子科学与工程系列教材高分子物理_11370698.rar18、高等学校教学用书高分子物化学原理_10184080.rar19、现代高分子物理学(上册)_10311349.rar20、高分子材料专业双语教材聚合物化学_11412087.rar21、高分子X射线学_11129271.rar22、高分子光化学导论:基础和应用_11188148.rar23、高分子合成反应_10310844.rar24、高分子合成新技术_11281359.rar25、高分子合成原理及工艺学_10538894.rar26、高分子化学_10176364.rar27、高分子化学_10193142.rar28、高分子辞典_10176381.rar29、高分子化学_11301537.rar30、高分子化学和物理_11164215.rar31、高分子化学基础(上册)_10257322.rar32、高分子化学基础(中册)_10257323.rar33、高分子化学基础(下册)_10257324.rar34、高分子化学实验_11114683.rar36、高分子结构研究中的光谱方法_10193125.rar37、高分子界面科学_10310898.rar38、高分子科学基础_11142754.rar39、高分子科学实验_10193138.rar40、高分子科学与材料基础_10190889.rar41、高分子设计的数学模拟_10310341.rar42、高分子化学_10310895.rar43、高分子实验与专论.pdf44、高分子物理_10073499.rar45、高分子物理_10497718.rar46、高分子实验技术(修订版).pdf47、高分子物理实验.pdf48、高分子物理学中的标度概念_10919021.rar49、功能高分子与新技术_10900708.rar50、高分子物理_11395234.rar51、跨世纪的高分子科学高分子化学_10655760.rar52、南京大学教材出版资助项目高分子物理实验_10112274.rar53、普通高等教育“九五”国家级重点教材高分子物理(第二_10190680.rar54、生物高分子第9卷生物高分子的多样性与合成高分子_11359940.rar55、微型高分子化学实验技术.pdf56、天然高分子化学_10310352.rar57、高分子化学周其凤.pdf58、高分子化学张兴英.pdf59、高分子辐射化学张志成.pdf。

大学普通物理实验报告模板1. 实验名称(这一部分应包含实验的具体名称,例如 "牛顿运动定律实验")2. 实验目的(在这一部分中要清晰地描述实验的目的和意义。

例如,验证牛顿第二定律或测量物体的密度等)3. 实验原理(这一部分应简要介绍实验所涉及的物理原理。

例如,在牛顿运动定律实验中,可以解释物体的质量和加速度之间的关系)4. 实验器材(列举实验所用的主要器材和设备。

例如,平衡测力器、运动轨迹测量装置等)5. 实验步骤(详细描述实验的步骤,确保读者能够根据这些步骤进行实验。

可以使用项目符号或数字格式来组织步骤)6. 实验数据(记录实验过程中所测得的数据。

数据可以以表格或图表的形式呈现。

确保数据的清晰和准确)7. 数据处理和分析(根据实验数据进行处理和分析。

这一部分应包括所使用的计算方法和理论依据。

例如,在牛顿运动定律实验中,可以使用加速度的定义公式a = Δv/Δt 进行数据处理,并与理论值进行比较)8. 结果与讨论(根据数据处理和分析的结果,进行结果和讨论。

可以讨论实验的准确性、实验结果与理论是否一致等)9. 实验结论(总结实验所得到的主要结论。

例如,总结牛顿第二定律的适用性和实验结果是否支持该定律)10. 实验心得(可以在这一部分中分享个人的实验体验和心得,提出对实验的改进意见等)11. 参考文献(列举在撰写实验报告过程中所参考的文献。

确保引用和参考文献格式的准确性)12. 附录(在这一部分中可以附上实验过程中所使用的原始数据,如数据表格或记录表)通过以上的报告模板,你可以根据具体的实验内容和需求进行适当的调整和扩展。

注意,实验报告的排版应整洁美观,语句通顺,使读者能够清晰地理解实验的过程和结果。

大学物理实验报告范文(含答案)

实验目的

探究{实验内容}对{实验目标}的影响。

实验器材

- {器材1}

- {器材2}

- {器材3}

实验步骤

1. 设置实验装置,确保器材摆放正确。

2. 测量并记录初始值。

3. 对实验进行{操作1},并记录相应数据。

4. 对实验进行{操作2},并记录相应数据。

5. 对实验进行{操作3},并记录相应数据。

6. 分析实验数据,得出结论。

实验结果

以下是实验中所测得的数据和结果:

经过数据分析,我们发现{结论}。

实验结论

根据实验结果和分析,我们得出以下结论:

- {结论1}

- {结论2}

- {结论3}

总结

通过这次实验,我们深入了解了{实验内容}对{实验目标}的影响。

实验结果验证了相关理论,并且经过数据分析,我们得出了一些有意义的结论。

同时,我们也发现了实验中的一些问题和改进的可能性。

附录

以下是实验过程中的一些额外信息和实验数据的详细记录:

实验过程记录

- 步骤1:...

- 步骤2:...

- 步骤3:...

实验数据详细记录

- 数据记录1:...

- 数据记录2:...

- 数据记录3:...。

绪论物理实验的地位和作用实验是人们认识自然规律、改造客观世界的基本手段。

借助于实验,人们可以突破感官的限制,扩展认识的境界,揭示事物的内在联系。

近代科学历史表明,自然科学领域内的所有研究成果都是理论和实验密切结合的结晶。

随着科学技术的发展,实验的运用日益广泛和复杂,实验的精确程度越来越高,实验环节在科学技术的重大突破中所起的作用也越来越大。

物理实验是科学实验的重要组成部分之一。

物理实验本质上是一门实验科学。

在物理学的发展中一直起着重要的作用。

物理概念的确立、物理规律的发展、物理理论的建立都有赖于物理实验,并受物理实验的检验。

物理学是一切自然科学的基础,人类文明史上的每次重大的技术革命都是以物理学的进步为先导的,物理实验在其中起着独特的作用。

如,法拉第等人进行电磁学的实验研究促使了电磁学的产生与发展,导致了电力技术与无线电技术的诞生,形成了电力与电子工业;放射性实验的研究和发展导致原子核科学的诞生与核能的运用,使人类进入了原子能时代;固体物理实验的研究和发展导致晶体管与集成电路的问世,进而形成了强大的微电子工业与计算机产业,使人类步入信息时代。

当今科学技术的发展以学科互相渗透、交叉与综合为特征。

物理实验作为有力的工具,其构思、方法和技术与其他学科的相互结合已经取得巨大的成果。

不容置疑,今后在探索和开拓新的科技领域中,物理实验仍然是有力的工具。

物理实验的任务和目的物理实验是对工科学生进行科学实验基本训练的一门独立的必修基础课程,是学生进入大学后受到系统实验方法和实验技能训练的开端,是工科类专业对学生进行科学实验训练的重要基础。

本课程的具体任务是:(1)通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量,学习物理实验知识,加深对物理学原理的理解。

(2)培养与提高学生的科学实验能力。

其中包括:① 能够自行阅读实验教材或资料,作好实验前的准备。

② 能够借助教材或仪器说明书正确使用常用仪器。

③ 能够运用物理学理论对实验现象进行初步分析判断。

④ 能够正确记录和处理实验数据,绘制曲线,说明实验结果,撰写合格的实验报告。

⑤ 能够完成简单的设计性实验。

(3)培养与提高学生的科学实验素养。

要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学态度,严肃认真的工作作风,主动研究的探索精神和遵守纪律、爱护公共财产的优良品德。

物理实验课的基本程序物理实验多数是测量某一物理量的数值,也有研究某一物理量随另一物理量变化的规律性。

对同一物理量虽可用不同方法来测定,但是,无论实验内容如何,也不论采用哪一种实验方法,物理实验课的基本程序大都相同,一般分为如下三个阶段:实验课前的预习由于实验课时间有限,而熟悉仪器和测量数据的任务比较重,因此必须在实验课前认真预习实验课本,明确实验的目的和实验的基本原理,了解实验的内容和基本方法。

预习时,应以理解所述原理为主,其次是明确实验目的和要求。

对于实验过程的具体要求只作粗略了解,以便能抓住实验的关键。

为了使测量结果一目了然,防止漏测数据,预习时应根据实验要求在记录纸上画好数据表格(表格的画法请参见节列表法)。

在达到预习要求的基础上,要求写好预习报告(统一写在实验报告纸上),其内容包括:(1)实验名称。

(2)实验目的。

(3)实验原理(只要求写出原理摘要)。

(4)实验仪器的概述。

(5)实验内容(概要地写出主要内容和步骤)。

(6)注意事项(只写需要特别注意的事项)。

进行实验先对照课本了解仪器的结构原理和使用方法,再将仪器安装调试好,或开始接线,准备就绪后开始测量或观察。

测量时,应按有效数字规则读数和记录数据,其位数不能任意增减。

实验数据应经教师审阅认可,否则应重做或补做。

撰写报告在原预习报告的基础上充实以下几部分内容:(1)数据记录与处理(包括记录表格、误差估算及最后结果的表示等,运算步骤应完整,并注意有效数字)。

(2)误差分析和问题讨论等。

问题讨论中,包括回答实验思考题,分析实验中观察到的异常现象,以及对实验课的意见、建议等。

实验报告是实验工作的书面总结,也是今后书写科研论文的基础,应保持字迹端正、书写整洁、条理清楚、内容正确和完整。

如实验报告不符合要求,教师可要求学生重写。

上 篇1 物理实验的基础知识(上)测量、误差、不确定度测量与误差1)测量物理实验是将物质的运动形态按人们的意愿在一定的实验条件下再现,以找出各物理量间的关系,确定它们的数值大小,从中获取规律性认识的过程。

而要在实验中得到这种定量化的认识,测量是必不可少的。

测量从本质上讲是人们对自然界中的客体获取数量概念的一种认识过程。

这一过程,总是通过一定的实验者,运用一定的方法,使用一定的仪器实现的。

在测量过程中,为确定被测对象的测量值,首先要选定一个单位,然后将待测量与这个单位进行比较,得到比值(倍数)即为测量值的数值。

显然,数值的大小与所选的单位有关,因此表示一测量值数值时必须附以单位。

2)直接测量与间接测量所谓直接测量就是将待测量与预先选定好的仪器、量具比较,直接从仪器上读出测量量的大小。

例如,用米尺测长度,用天平测质量,用电流表测电流等。

应该指出的是,能直接测量的物理量并不多。

对大多数物理量来说,没有可供直接进行测量、读数用的仪器。

只能用间接的方法进行测量,即将待测量表示成另外几个可直接测量量的函数。

根据可直接测量的物理量的测量值通过一定的函数运算,最终计算出待测量。

这样的一类测量称为间接测量。

例如,直接测量出铜柱体的高h 和直径d ,便可间接测出其体积2/4V d h π=。

如再直接测出其质量m ,便又可间接测出其密度24m m V d hρπ==。

3)真值与误差一个待测的物理量,客观上在一定条件下都有一定的大小,我们称之为“真值”。

显然,我们测量的目的也正是为了寻求这一真值。

但具体的测量由于总要使用一定的仪器,通过一定的方法,在一定的环境条件下,由一定的观测者去完成,而仪器、方法、环境和测量者都不可能是尽善尽美,没有缺陷的。

因此,得到的测量值和真值之间总不可避免地存在着或多或少的差异.这种差异就是所谓的误差。

如果用A 表示待测量的真值,X 表示具体的测量值,则可将测量的误差∆X 表示为 X X A ∆=- (1)测量得到的一切值,都毫无例外地存在误差,误差存在于一切测量之中,而且贯穿于测量过程的始末。

在误差无法避免的情况下,我们所做的工作应该是:第一,尽量设法减小测量中的误差;第二,找到在同一测量条件下,最接近于真值的最佳近似值;第三,估计最佳值的可靠程度或者说明一个值域范围内包含真值的可能程度。

4)误差的分类根据误差形成的不同原因及表现出的不同特性通常将其分为系统误差、随机误差和过失误差三类。

(1)系统误差。

在一定的实验条件下,对同一物理量进行多次测量时,误差的绝对值和符号总保持不变或总按某一特定的规律变化,这一类误差称为系统误差。

系统误差的产生原因可归结为以下几个方面:① 仪器本身的缺陷。

如刻度不准确,零点未校准,仪器未按要求调到最佳测量状态等。

② 理论与方法上的不完善。

例如,用伏安法测电阻没有考虑电表内阻的影响,进行热学实验时有热量的散失等。

③ 外界环境因素的影响。

例如,金属尺的热胀冷缩,标准电池的电动势随温度的改变而发生变化。

④ 测量者的习惯和偏向。

例如,有的测量者习惯于侧坐斜视读数,有的在记录信号时总是偏快等。

系统误差的发现、减小或修正是一项重要的实验课题,对于广大学生来说,则是需要通过具体的实验训练逐步培养的一种重要的实验技能。

原则上讲,系统误差的分析处理可以根据具体情况在实验前、实验中或实验后进行。

例如,实验前选择合适的测量方法,对测量仪器进行校准;在实验中可采取一定的方法和手段使测量中的系统误差消除或减小;在实验测量后可对实验值进行理论修正等。

关于系统误差知识的较详细的介绍,请参阅本教材下篇“物理实验的基础知识(下)”。

(2)随机误差。

在相同的条件下,多次测量同一物理量时误差时大时小,时正时负,以一种不可预定的方式随机变化着,这类误差称为随机误差。

它是由一系列随机的、不确定的因素所形成的。

例如:① 人的感官判断力的随机性,在测量与读数时总难免存在时大时小的偏差。

② 外界因素的起伏不定,如温度的或高或低,电源电压的不稳定等。

③ 仪器内部存在的一些偶然因素,如零部件配合的不稳定等。

在实验过程中,上述因素往往混杂出现,难以预知,难以控制,所以,对待随机误差,不可能像对系统误差那样,找出原因,一一加以分析处理。

习惯上,随机误差又被称为“偶然误差”,但在理解这一概念时要注意,所谓随机误差(偶然误差)仅仅是指在某一次具体的测量中,其误差的大小与正负带有偶然性(随机性),而不能理解为在测量过程中,这类误差只是偶然出现的,也不能理解为“随机误差是完全偶然的,随机性的,没有什么规律可循”。

事实上,当测量次数充分多时,随机误差必然显示出其特有的规律性。

这一问题,我们将在下一节中讨论。

(3)过失误差。

过失误差又称为粗大误差。

它是由于不正确地使用仪器,粗心大意.观察错误或记错数据等不正常情况引起的误差。

只要实验者有严肃认真的科学态度,一丝不苟的工作作风,过失误差是可以避免的,即使不小心出现了,也应能在分析后立即予以剔除。

5)精密度、正确度和精确度为了能正确评价实验中测量结果的好坏,可引入精密度、正确度和精确度这三个概念。

(1)精密度——表示重复测量所得的各测量值相互接近的程度,它描述了测量结果的重复性的优劣,反映了测量中随机误差的大小,所谓测量精密度高,就是指测量数据的离散性小,即随机误差小(但系统误差的大小不明确)。

(2)正确度——表示测量结果与真值相接近的程度,它描述了测量结果的正确性的高低,反映了测量中系统误差的大小程度,所谓测量的正确度高就是指最后的测量结果与真值的偏差小,即系统误差小(但随机误差的大小不确定)。

(3)精确度——是对测量结果的精密性与正确性的综合评定,因而反映了总的误差情况,所谓测量的精确度高,就是指测量值集中于真值附近,即测量的随机误差与系统误差都较小。

图1-1所示子弹打靶时的着弹点的分布情况可形象地说明上述三个量的意义。

图1-1图(a )表明数据的精密度高,但正确度低,相当于随机误差小而系统误差大;图(b )则表示数据的正确度高而精密度低,即系统误差小而随机误差大;图(c )则代表精密度和正确度都较高,即精确度高,总误差小。

直接测量的结果及不确定度的分析在直接对一个物理量进行测量时,测量值中往往同时存在系统误差和随机误差。

在本节中,我们将首先讨论随机误差的分析方法,然后引入不确定度的概念并说明如何表示直接测量的结果。

1)随机误差的统计规律如前所述,就每一次测量而言,其随机误差的大小和符号都是不可预知的,具有“偶然性”或“随机性”。

但理论和实践都证明,如果对某一物理量在同一条件下进行多次测量,则当测量次数足够多时,这一组等精度测量数据(称为一个测量列)其随机误差一般服从如图1—2所示的统计规律,图中横坐标表示误差X ∆,纵坐标表示一个与该误差出现的几率相关的几率密度函数()f X ∆。