七年级美术_美丽的校园___透视

- 格式:ppt

- 大小:3.57 MB

- 文档页数:23

人教版初中美术教案分享第四单元美丽的校园第一课描绘我们美丽的校园一、课题描绘我们美丽的校园二、课时2课时·第一课时三、教学目标1、知识与技能:了解取景、构图、透视的基本知识。

2、过程与方法:通过欣赏、发现校园中的美景,了解构图、透视的基本知识,并通过写生初步掌握。

3、情感与价值观:通过对校园美景的观察与写生,培养学生发现美的能力和实际动手的能力。

四、教学重难点1、重点:了解取景、构图、透视的基本知识,完成一副校园小景写生。

2、难点:写生过程中,取景、构图、透视的正确运用。

四、教学准备1、老师:多媒体课件、绘画工具(铅笔、签字笔、直尺、复印纸);2、学生:绘画工具(铅笔、签字笔、直尺、复印纸)。

五、教学过程(一)引入新课多媒体展示写生作品,让学生猜是画的哪里。

提问1:这张作品是写生,大家猜画的是哪个建筑?学生回答后,老师引入本次课程的主要内容。

(二)新课教学1、构图的重要性对比法,老师展示校园里,几个小景/建筑物,不同角度的照片。

提问1:大家觉得这几张学校的大门/主教学楼/图书馆/花园,哪张照片最好看?为什么?老师小结:这张照片主体在画面中所处的位置,让主体看起来更加突出,感觉更好,这就是构图。

2、什么是透视对比法,老师展示校园里,几个小景/建筑物,不同角度的照片。

提问1:大家看看这几张学校的大门/主教学楼/图书馆/花园,有什么不一样?提问2:为什么有的部分被挡住了?提问3:为什么同一个建筑,有的部分大有的部分小?老师小结:这张照片里,拍摄的角度不同,主体呈现的部分就不一样,近大远小,这就是透视。

3、透视基本知识:视平线、焦点透视、二点透视多媒体课件辅助,展示一下各个画面里的透视线,讲解视平线、焦点透视、二点透视的知识。

4、取景对比法,老师用多媒体课件,展示几组校园里,几个小景/建筑物的照片和不同取景的速写作品。

提问1:大家看看这组学校的大门/主教学楼/图书馆/花园,照片和写生作品,有什么不一样?提问2:大家觉得哪张写生作品感觉更好?为什么?老师小结:去繁取简,突出主体,这就是取景。

美术教学案课题:优美校园——透视(—)主备人:王树玲潍坊市坊子区黄旗堡镇初级中学学习目标:1.知识与技能:通过本节课的学习,使学生在学习和欣赏的过程中获得知识,提高学生的欣赏评价水平,在欣赏和观察自己校园的过程中巩固自己已经掌握的相关知识,并进一步地探究与建筑物的透视规律,通过学习学生能够掌握平行透视和成角透视知识。

2.过程与方法:通过欣赏与比较的方式,获得基本透视规律。

3.情感态度价值观:通过欣赏,学生将会掌握一种表现物象立体感和空间感的方式方法,提高学生认识和观察的能力,提高学生审美水平,培养学生热爱生活、热爱优美校园的情感。

教学重点学生了解平行、成角透视知识,在欣赏和观察校园的过程中获得知识,能够较为全面地认识立方体的透视规律。

教学难点学生在欣赏和观察优美校园过程中,学会用透视的方法表达自己的学习环境和生活环境。

教学过程:-—、情境导入:教师运用现实生活中的实际现象帮助学生建立立体的空间感——透视现象。

提出问题:“请同学们欣赏下面六幅作品是如何表现景物空间的?”图片见课件(六幅),小组讨论并回答。

教师总结:这些作品是运用了透视规律来表达景物空间的。

二、展示过程:理论探究一:绘画与透视的关系:1、透视现象:我们在现实生活中,看到的景物,由于距离远近不同、方位角度不同,在视觉上引起不同的反映,形成近大远小的现象,叫透视现象。

(图见课件)2、透视学:用科学的原理和方法,研究如何把透视现象精确地反映在画面上,使其形象、位置、远近感觉和实景感觉相同的学问叫透视学。

(图见课件)3、透视法:是指正确描写绘画形象的基本方法,是研究形象长短、宽窄、高低、大小等远近变化的科学方法,又称远近法。

(图见课件)4、画面、画幅:我们常在室内窗格子中发现室外景物照在玻璃上有可入画的形象,如果我们用纸将这一透视形象画出和玻璃上映出的形象一致,那么竖在画者和实物之间的透明面(玻璃),就称画面,同样作画用纸称画幅。

在通常作画中,画面是透视画法产生的根据。

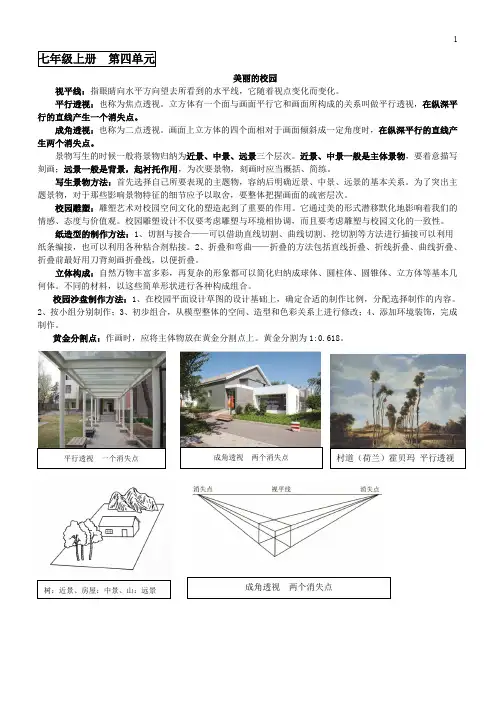

美丽的校园视平线:指眼睛向水平方向望去所看到的水平线,它随着视点变化而变化。

平行透视:也称为焦点透视。

立方体有一个面与画面平行它和画面所构成的关系叫做平行透视,在纵深平行的直线产生一个消失点。

成角透视:也称为二点透视。

画面上立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时,在纵深平行的直线产生两个消失点。

景物写生的时候一般将景物归纳为近景、中景、远景三个层次。

近景、中景一般是主体景物,要着意描写刻画;远景一般是背景,起衬托作用,为次要景物,刻画时应当概括、简练。

写生景物方法:首先选择自己所要表现的主题物,容纳后明确近景、中景、远景的基本关系。

为了突出主题景物,对于那些影响景物特征的细节应予以取舍,要整体把握画面的疏密层次。

校园雕塑:雕塑艺术对校园空间文化的塑造起到了重要的作用。

它通过美的形式潜移默化地影响着我们的情感、态度与价值观。

校园雕塑设计不仅要考虑雕塑与环境相协调,而且要考虑雕塑与校园文化的一致性。

纸造型的制作方法:1、切割与接合——可以借助直线切割、曲线切割、挖切割等方法进行插接可以利用纸条编接,也可以利用各种粘合剂粘接。

2、折叠和弯曲——折叠的方法包括直线折叠、折线折叠、曲线折叠、折叠前最好用刀背刻画折叠线,以便折叠。

立体构成:自然万物丰富多彩,再复杂的形象都可以简化归纳成球体、圆柱体、圆锥体、立方体等基本几何体。

不同的材料,以这些简单形状进行各种构成组合。

校园沙盘制作方法:1、在校园平面设计草图的设计基础上,确定合适的制作比例,分配选择制作的内容。

2、按小组分别制作;3、初步组合,从模型整体的空间、造型和色彩关系上进行修改;4、添加环境装饰,完成制作。

黄金分割点:作画时,应将主体物放在黄金分割点上。

黄金分割为1:0.618。

春天的畅想三原色:理论绘画中用其他颜色无法混合出的颜色,但三种颜色按一定比例能混合出其他颜色,它包括红色、蓝色、黄色三种颜色。

色相:指不同色的“相貌”。

明度:指色的明暗、深浅程度。

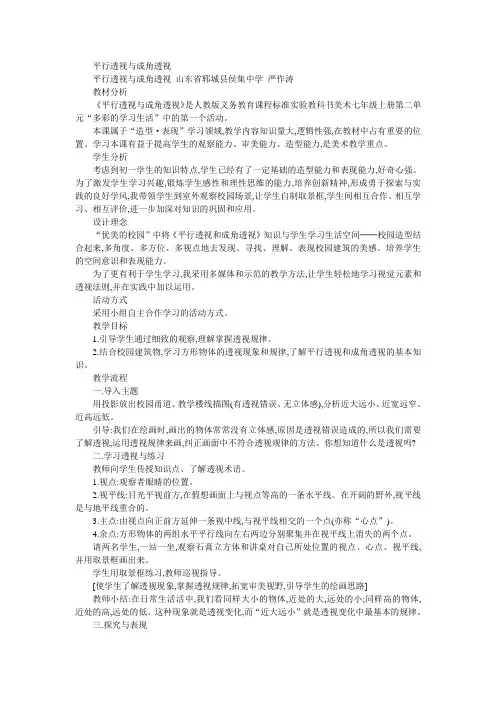

《优美的校园》教案初中美术教案《优美的校园》教学案例教材分析《平行透视与成角透视》是人教版义务教育课程标准实验教科书美术七年级上册第二单元“多彩的学习生活”中的第一个活动。

本课属于“造型•表现”学习领域,教学内容知识量大,逻辑性强,在教材中占有重要的位置。

学习本课有益于提高学生的观察能力、审美能力、造型能力,是美术教学重点。

学生分析考虑到初一学生的知识特点,学生已经有了一定基础的造型能力和表现能力,好奇心强。

为了激发学生学习兴趣,锻炼学生感性和理性思维的能力,培养创新精神,形成勇于探索与实践的良好学风,我带领学生到室外观察校园场景,让学生自制取景框,学生间相互合作、相互学习、相互评价,进一步加深对知识的巩固和应用。

设计理念“优美的校园”中将《平行透视和成角透视》知识与学生学习生活空间──校园造型结合起来,多角度、多方位、多视点地去发现、寻找、理解、表现校园建筑的美感。

培养学生的空间意识和表现能力。

为了更有利于学生学习,我采用多媒体和示范的教学方法,让学生轻松地学习视觉元素和透视法则,并在实践中加以运用。

活动方式采用小组自主合作学习的活动方式。

教学目标1.引导学生通过细致的观察,理解掌握透视规律。

2.结合校园建筑物,学习方形物体的透视现象和规律,了解平行透视和成角透视的基本知识。

教学流程一。

导入主题用投影放出校园甬道、教学楼线描图(有透视错误、无立体感),分析近大远小、近宽远窄、近高远低。

引导:我们在绘画时,画出的物体常常没有立体感,原因是透视错误造成的,所以我们需要了解透视,运用透视规律来画,纠正画面中不符合透视规律的方法。

你想知道什么是透视吗?二。

学习透视与练习教师向学生传授知识点、了解透视术语。

1.视点:观察者眼睛的位置。

2.视平线:目光平视前方,在假想画面上与视点等高的一条水平线。

在开阔的野外,视平线是与地平线重合的。

3.主点:由视点向正前方延伸一条视中线,与视平线相交的一个点(亦称“心点”)。

第四单元美丽的校园单元综述本单元通过对校园环境的取景、写生以及为校园环境创设雕塑、完成校园规划草图和模型的制作,加深对校园丰富多彩的学习生活的体验以及自己与同学、老师之间的和谐关系,培养学生热爱校园生活的情感,并了解相关环境、立体空间的最基本的造型语言和表现方法。

本单元由二个部分的内容构成,分别是《描绘我们的校园》、《设计我们的校园》。

从初中生新的学习阶段开始,引导学生热爱自己的校园,并乐于观察、表现自己的校园和校园生活。

本单元涉及的知识技能分别有平行透视与成角透视、取景与构图、立体构成方法等。

单元课时分配建议本单元共2课教学内容,可用5课时完成。

其中:第1课《描绘我们的校园》2课时,第2课《设计我们的校园》3课时。

第一课描绘我们的校园学习领域:造型·表现课时:2课时教材分析:校园是学生学习成长的重要场所,本课学习内容的设置是基于学生对校园及校园生活的感受和喜爱,运用线描写生的画法描绘校园,在美术学习活动中体验线条的表现力,通过绘画的形式表达自己对校园的情感。

活动一“观察与探讨”:结合校园实景,分析探讨如何进行风景写生的取景、构图。

教材呈现了视平线的高、低变化与取景构图范例。

活动二“学习与研究”:风景画是怎样表现景物空间的?平行透视和成角透视各有什么透视规律?在写生画中有什么作用?平行透视和成角透视是初中阶段学习的主要内容,也是绘画中一个重要理论知识,对于学生以后的学习起着至关重要的作用。

本课要是让学生认识到选择适合的角度来表现校园的美感,同时指导学生运用学过的绘画透视和绘画构图知识来表现校园环境和建筑的美感。

透视知识的学习不但可以丰富学生的美术语言,提高学生的空间表现能力,还可以发展学生的形象思维和空间想像力,发展学生具有个性的表现能力,传递自己的思想和情感,提高学生的审美能力。

本课教学目标知识与技能:引导学生通过细致的观察,感受校园环境及建筑的美感。

结合校园建筑物,学习物体的透视现象和规律,了解平行透视和成角透视的基本知识。

从小作业中反映出来的大问题——《平行透视与成角透视》教学反思教材分析本课属于“造型·表现”学习领域,教学内容知识量大,逻辑性强,在教材中占有重要的位置。

学习本课有益于提高学生的观察能力、审美能力、造型能力,是美术教学重点。

学生分析考虑到初一学生的知识特点,学生已经有了一定基础的造型能力和表现能力,好奇心强。

为了激发学生学习兴趣,锻炼学生感性和理性思维的能力,培养创新精神,形成勇于探索与实践的良好学风,我带领学生到室外观察校园场景,让学生自制取景框,学生间相互合作、相互学习、相互评价,进一步加深对知识的巩固和应用。

设计理念“优美的校园”中将《平行透视和成角透视》知识与学生学习生活空间——校园造型结合起来,多角度、多方位、多视点地去发现、寻找、理解、表现校园建筑的美感。

培养学生的空间意识和表现能力。

为了更有利于学生学习,我采用多媒体和示范的教学方法,让学生轻松地学习视觉元素和透视法则,并在实践中加以运用。

活动方式采用小组自主合作学习的活动方式。

教学目标1.引导学生通过细致的观察,理解掌握透视规律。

2.结合校园建筑物,学习方形物体的透视现象和规律,了解平行透视和成角透视的基本知识。

教学流程一.导入主题用投影放出校园甬道、教学楼线描图(有透视错误、无立体感),分析近大远小、近宽远窄、近高远低。

引导:我们在绘画时,画出的物体常常没有立体感,原因是透视错误造成的,所以我们需要了解透视,运用透视规律来画,纠正画面中不符合透视规律的方法。

你想知道什么是透视吗?二.学习透视与练习教师向学生传授知识点、了解透视术语。

1.视点:观察者眼睛的位置。

2.视平线:目光平视前方,在假想画面上与视点等高的一条水平线。

在开阔的野外,视平线是与地平线重合的。

3.主点:由视点向正前方延伸一条视中线,与视平线相交的一个点(亦称“心点”)。

4.余点:方形物体的两组水平平行线向左右两边分别聚集并在视平线上消失的两个点。

请两名学生,一站一坐,观察石膏立方体和讲桌对自己所处位置的视点、心点、视平线,并用取景框画出来。

《优美的校园》教学案例教材分析《平行透视与成角透视》是人教版义务教育课程标准实验教科书美术七年级上册第二单元“多彩的学习生活”中的第一个活动。

本课属于“造型·表现”学习领域,教学内容知识量大,逻辑性强,在教材中占有重要的位置。

学习本课有益于提高学生的观察能力、审美能力、造型能力,是美术教学重点。

学生分析考虑到初一学生的知识特点,学生已经有了一定基础的造型能力和表现能力,好奇心强。

为了激发学生学习兴趣,锻炼学生感性和理性思维的能力,培养创新精神,形成勇于探索与实践的良好学风,我带领学生到室外观察校园场景,让学生自制取景框,学生间相互合作、相互学习、相互评价,进一步加深对知识的巩固和应用。

设计理念“优美的校园”中将《平行透视和成角透视》知识与学生学习生活空间──校园造型结合起来,多角度、多方位、多视点地去发现、寻找、理解、表现校园建筑的美感。

培养学生的空间意识和表现能力。

为了更有利于学生学习,我采用多媒体和示范的教学方法,让学生轻松地学习视觉元素和透视法则,并在实践中加以运用。

活动方式采用小组自主合作学习的活动方式。

教学目标1.引导学生通过细致的观察,理解掌握透视规律。

2.结合校园建筑物,学习方形物体的透视现象和规律,了解平行透视和成角透视的基本知识。

教学流程一。

导入主题用投影放出校园甬道、教学楼线描图(有透视错误、无立体感),分析近大远小、近宽远窄、近高远低。

引导:我们在绘画时,画出的物体常常没有立体感,原因是透视错误造成的,所以我们需要了解透视,运用透视规律来画,纠正画面中不符合透视规律的方法。

你想知道什么是透视吗?二。

学习透视与练习教师向学生传授知识点、了解透视术语。

1.视点:观察者眼睛的位置。

2.视平线:目光平视前方,在假想画面上与视点等高的一条水平线。

在开阔的野外,视平线是与地平线重合的。

3.主点:由视点向正前方延伸一条视中线,与视平线相交的一个点(亦称“心点”)。

4.余点:方形物体的两组水平平行线向左右两边分别聚集并在视平线上消失的两个点。

第四单元美丽的校园《描绘我们的校园——平行透视》教学设计教学思路本活动是七年级上册第四单元的课题。

在教学过程中,理论密切联系生活,运用直观图片大量引导讲解,努力做到通俗易懂,深入浅出。

在掌握了一点透视的规律下,进行简单的课堂小练习,加深理解。

动手实践环节,学生能利用学到的理论进行造型表现,画画身边的物体,让学生真正理解透视就在身边。

课堂上巧妙设置问题情境,激发学生学习兴趣,提高学生探究水平和解决问题的能力,让学生真正成为学习的主人。

一、课业类型:造型表现二、教学目标情感目标:善于发现,勤于思考;热爱生活,敢于挑战。

技能目标:认识透视规律,学会运用平行透视进行造型表现。

学习重难点1、平行透视相关的知识点2、认识透视规律,学会运用平行透视进行造型表现。

教学方法自主探究合作讨论多角度评价三、教具准备多媒体石膏立方体教学过程(一)引导阶段教师以视频“Way back home”为导入,跟学生聊聊回家的交通工具,逐步深入到回家路上看到的风景和风景中的透视现象。

板书课题,导入新课。

(二)发展阶段预习学案,学习新知。

学生回答知识点,教师了解学生掌握情况。

1、透视的规律2、透视的分类3、平行透视的概念4、视平线和消失点(主点)教师归纳总结。

(三)探究答疑小组讨论探究并做小练习1、平行透视立方体的十二条边线是如何存在的?2、平行透视立方体最多能看到几个面?最少能看到几个面?为何如此不同?小组成员到黑板演示以上问题,并多人合作完成多角度平行透视立方体的全方位图。

(其中,教师做范例,演示绘画步骤,强调容易出现的错误,学生演示得出结论。

)(四)实践练习1、出示生活中的透视图片,学生辨别平行透视和成角透视,教师了解学生掌握情况。

2、作业:尝试用学过的平行透视画一画身边的简单物体。

如,书本、楼房、冰箱、桌椅等等。

(五)作业评价生生评价、学生自评,教师总结评价。

四、透视在艺术作品和环境设计中的应用。

(欣赏)五、课堂小结利用新知继续观看视频“Way back home”,学生回答视频带给你的启发和收获,教师总结点题,并达成德育目标和学校生命化教育目标,与导入环节前后呼应。