第五章城市用地分类与主要用地

- 格式:ppt

- 大小:13.33 MB

- 文档页数:3

第五章城市用地的评价与分类一、城市用地及用地规模的概念一、城市用地规模(1)城市用地:城市规划区范围内赋以一定用途与功能的土地的统称,是用于城市建设和满足城市机能运转所需要的土地。

既指以建设利用的土地,也包括已列入城市规划区范围内尚待开发建设的土地。

(2)城市用地规模:规划期末城市建设用地范围的大小。

城市用地规模(A)=预测的城市人口规模(P)×人均建设用地标准(a)与城市用地规模相近的两个名词:城市是人与各种活动的聚集地,各种活动大多有聚集的现象,占据城市中固定的空间位置,形成区位分布。

这些区位(活动场所)加上连接各类活动的交通路线和设施,便形成了城市的空间结构。

城市总体布局是城市的社会、经济、环境以及工程技术和建筑空间组合的综合反映。

(城市总体布局的核心是城市用地功能组织,它是研究城市各项主要用地之间的内在联系。

根据城市的性质和规模,在分析城市用地和建设条件的基础上,将城市各组成部分按其不同功能要求有机地组合起来,使城市有一个科学、合理的用地布局。

)二、城市用地适用性评价一、城市用地适用性评价方法:城市用地评价主要包括自然条件、建设条件及用地的经济性评价三个方面。

其中,每一方面都不是孤立的,而是相互交织在一起。

进行城市用地评价必须用综合的思想和方法。

二、自然条件的评价(即城市用地适用性评定)自然环境条件与城市的形成和发展密切相关。

它不仅为城市提供了必需的用地条件,同时也对城市布局、结构、形式、功能的充分发挥有着很大的影响。

城市建设用地的自然条件评价主要包括工程地质、水文、气候和地形等方面的内容。

1. 工程地质条件:(建筑土质与地基承载力、地形、冲沟、滑坡与崩塌、岩溶、地震)A.建筑土质与地基承载力由于地质构造和土质的差异,以及受地下水的影响,地基承载力相差悬殊,故需全面了解建设用地范围内各种地基的承载能力。

特别要注意有些地基土在一定条件下常常因改变其物理性质和形状而出现问题,如湿陷性黄土受湿后结构下陷,易导致建筑的损坏;膨胀土受水膨胀、失水收缩都会带来危害;沼泽地处于水饱和状态,地基承载力较低。

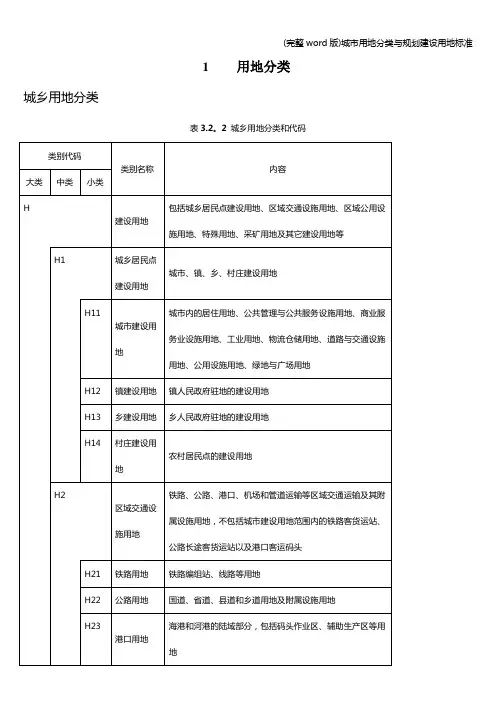

2城市用地分类与标准

2.1城市用地分类

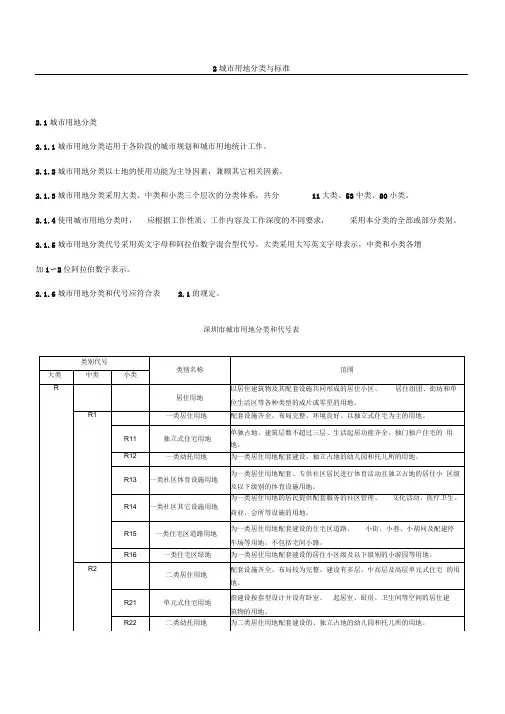

2.1.1城市用地分类适用于各阶段的城市规划和城市用地统计工作。

2.1.2城市用地分类以土地的使用功能为主导因素,兼顾其它相关因素。

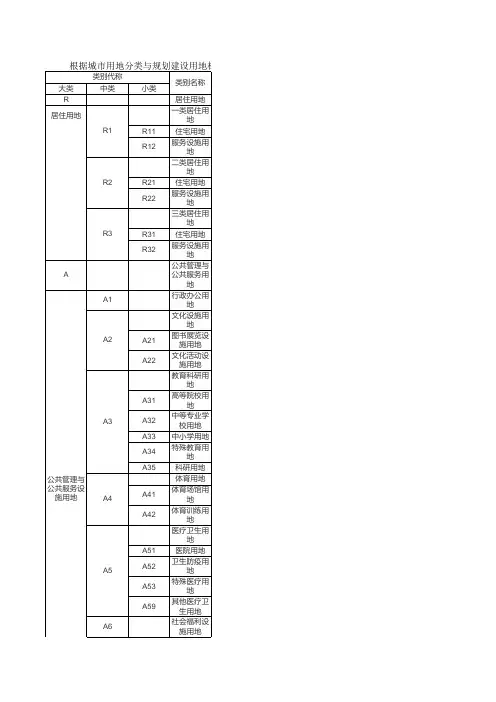

2.1.3城市用地分类采用大类、中类和小类三个层次的分类体系,共分11大类、53中类、80小类。

2.1.4使用城市用地分类时,应根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求,采用本分类的全部或部分类别。

2.1.5城市用地分类代号采用英文字母和阿拉伯数字混合型代号,大类采用大写英文字母表示,中类和小类各增

加1〜2位阿拉伯数字表示。

2.1.6城市用地分类和代号应符合表 2.1的规定。

深圳市城市用地分类和代号表

22城市建设用地标准

2.2.1城市建设用地应包括居住用地、商业服务业设施用地、政府社团用地、工业用地、仓储用地、对外交通用

地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地十大类用地,不包括水域和其它非城市建设用地。

全市城市建设用地的人均指标应控制在105〜120平方米。

222在编制和修订城市总体规划时,各类主要城市建设用地的比例和人均单项指标应符合国家的有关规定。

223分区规划及以上层次的规划用地汇总表宜采用表 2.2.3的格式。

城市规划用地汇总表

2.2.3

2.2.4分区规划及以上层次规划的城市建设用地平衡表宜采用表 2.2.4的格式。

城市建设用地平衡表

2.2.4。

《城市用地分类与规划建设用地用地标准 4.0.1 城市建设用地应包括分类中的居住用地、 公共设施用地、 工业用地、 仓储用地、 对外交通用地、 道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地九大类用地,不应包括水域用地。

4.0.2 在计算建设用地标准时,人口计算范围必须与用地计算。

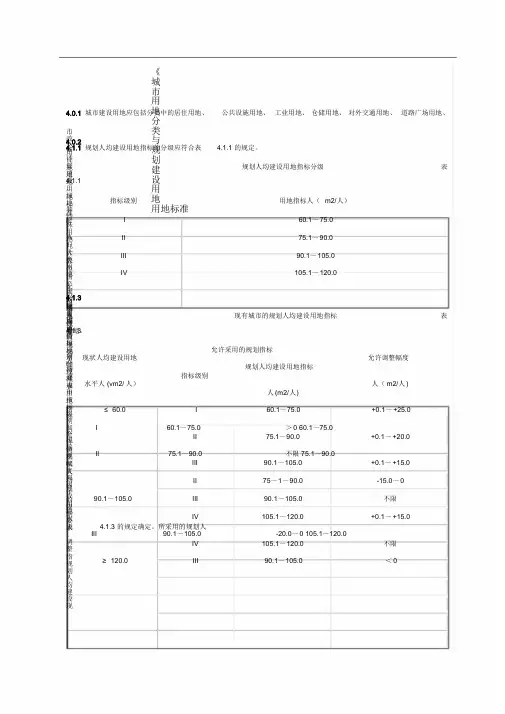

4.1.1 规划人均建设用地指标的分级应符合表 4.1.1 的规定。

规划人均建设用地指标分级表4.1.1 指标级别 用地指标人( m2/人)I 60.1~ 75.0 II 75.1~ 90.0 III 90.1~ 105.0 IV 105.1~ 120.0 4.1.3 现有城市的规划人均建设用地指标,应根据现状人均建设用地水表 4.1.3 的规定确定。

所采用的规划人 均建设用地指标应同时符合表中指标级别和允许调整幅度双因子的限制要求。

调整指规划人均建设现状人均建设用地增加或减少。

现有城市的规划人均建设用地指标 表4.1.3 允许采用的规划指标 现状人均建设用地 允许调整幅度规划人均建设用地指标 指标级别 水平人 (vm2/ 人) 人( m2/人 )人 (m2/人) ≤ 60.0 I 60.1~75.0 +0.1~ +25.0I 60.1~75.0 > 0 60.1~75.0 II 75.1~90.0 +0.1~ +20.0II 75.1~90.0 不限 75.1~90.0 III 90.1~105.0 +0.1~ +15.0 II 75~1~90.0 -15.0~ 0 90.1~105.0 III 90.1~105.0 不限 IV 105.1~120.0 +0.1~ +15.0III 90.1~105.0 -20.0~ 0 105.1~120.0 IV 105.1~120.0 不限 ≥ 120.0 III 90.1~105.0 < 0IV105.1~120.0 < 04.0.3 远地区和少数民族地区中地多人少的城市,规划人均建设用地指人 150.m2/人。

城镇用地分类标准城镇用地是指城市和城镇建设用地,是指为城市和城镇建设所需的土地。

城镇用地分类标准是对城镇用地进行分类管理的依据,是城市规划和土地利用的重要基础。

城镇用地分类标准的制定与调整,直接关系到城市规划和土地利用的合理性和科学性,对于促进城市健康发展和土地资源的合理利用具有重要意义。

一、城镇用地分类标准的基本原则。

城镇用地分类标准的制定应当遵循以下基本原则,科学性、合理性、适应性、可操作性。

科学性是指城镇用地分类标准应当具有科学性,基于城市规划、土地利用和资源环境承载能力的科学研究和分析,确保分类标准的科学性和合理性。

合理性是指城镇用地分类标准应当具有合理性,符合城市发展规划、土地资源利用的合理性和可持续性。

适应性是指城镇用地分类标准应当具有适应性,能够适应城市规划和土地利用的需要,满足城市建设和发展的需要。

可操作性是指城镇用地分类标准应当具有可操作性,能够在实际工作中得到有效的应用和执行。

二、城镇用地分类标准的主要内容。

城镇用地分类标准主要包括以下几个方面,城市建设用地、工矿仓储用地、商业服务业设施用地、公共设施用地、交通运输用地、绿地和广场用地、居住用地等。

城市建设用地是城市和城镇建设用地的基本组成部分,包括住宅用地、商业用地、工业用地、公共设施用地等。

工矿仓储用地是指为工业、矿山和仓储设施所需的土地。

商业服务业设施用地是指为商业、服务业设施所需的土地,包括商业综合体、餐饮娱乐、文化体育、旅游服务等。

公共设施用地是指为公共设施所需的土地,包括政府机关、学校、医院、文化体育设施等。

交通运输用地是指为交通运输设施所需的土地,包括道路、铁路、航空港口等。

绿地和广场用地是指为城市绿化和休闲娱乐所需的土地。

居住用地是指为居民居住所需的土地。

三、城镇用地分类标准的管理。

城镇用地分类标准的管理应当遵循以下原则,科学规划、合理布局、严格管理、有效保护。

科学规划是指城镇用地分类标准应当与城市总体规划和土地利用规划相衔接,科学合理地确定城镇用地的分类标准和布局。

城市用地分类与规划建设用地标准总则1.0.1为统筹城乡发展,集约节约、科学合理地利用土地资源,依据《中华人民共和国城乡规划法》的要求制定、实施和监督城乡规划,促进城乡的健康、可持续发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于城市和县人民政府所在地镇的总体规划和控制性详细规划的编制、用地统计和用地管理工作。

1.0.3编制城市(镇)总体规划和控制性详细规划除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

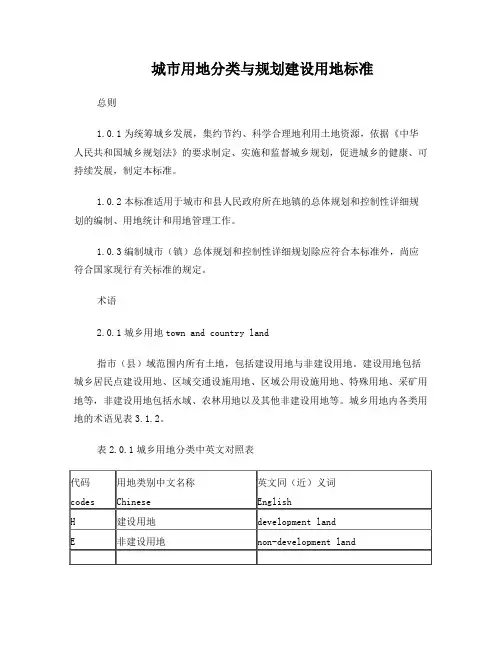

术语2.0.1城乡用地town and country land指市(县)域范围内所有土地,包括建设用地与非建设用地。

建设用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地等,非建设用地包括水域、农林用地以及其他非建设用地等。

城乡用地内各类用地的术语见表3.1.2。

表2.0.1城乡用地分类中英文对照表2.0.2城市建设用地urban development land指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地。

城市建设用地内各类用地的术语见表3.2.2。

城市建设用地规模指上述用地之和,单位为hm2。

表2.0.2城市建设用地分类中英文对照表2.0.3人口规模population人口规模分为现状人口规模与规划人口规模,人口规模应按常住人口进行统计。

常住人口指户籍人口数量与半年以上的暂住人口数量之和,计量单位应为万人,应精确至小数点后两位。

2.0.4人均城市建设用地urban development land per capita指城市和县人民政府所在地镇内的城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为㎡/人。

2.0.5人均单项城市建设用地single-category urban development land per capita指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、交通设施用地以及绿地等单项城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为㎡/人。

新版《城市用地分类与规划建设用地标准》1总贝]1.0.1为统筹城乡发展,集约节约、科学合理地利用土地资源,依据《中华人民共和国城乡规划法》的要求制定、实施和监督城乡规划,促进城乡的健康、可持续发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于城市和县人民政府所在地镇的总体规划和控制性详细规划的编制、用地统计和用地管理工作。

1.0.3编制城市(镇)总体规划和控制性详细规划除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

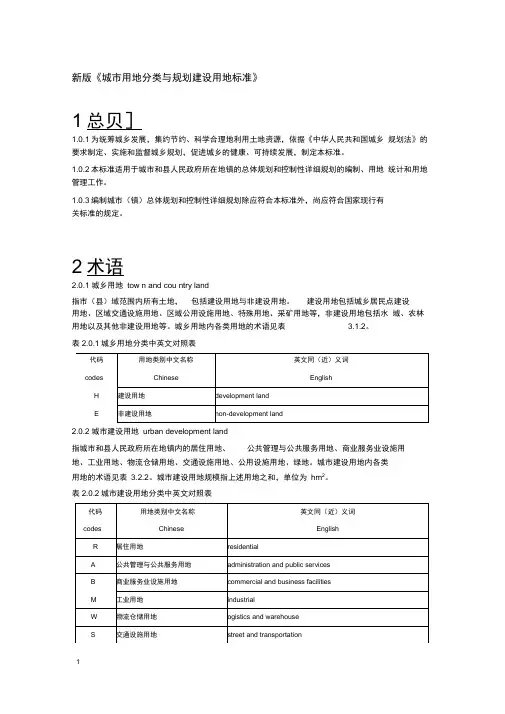

2术语2.0.1 城乡用地tow n and cou ntry land指市(县)域范围内所有土地,包括建设用地与非建设用地。

建设用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地等,非建设用地包括水域、农林用地以及其他非建设用地等。

城乡用地内各类用地的术语见表 3.1.2。

表2.0.1城乡用地分类中英文对照表2.0.2 城市建设用地urban development land指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地。

城市建设用地内各类用地的术语见表 3.2.2。

城市建设用地规模指上述用地之和,单位为hm2。

表2.0.2城市建设用地分类中英文对照表2.0.3 人口规模population人口规模分为现状人口规模与规划人口规模,人口规模应按常住人口进行统计。

常住人口指户籍人口数量与半年以上的暂住人口数量之和,计量单位应为万人,应精确至小数点后两位。

2.0.4 人均城市建设用地urban development land per capita指城市和县人民政府所在地镇内的城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。

2.0.5 人均单项城市建设用地sin gle-category urba n developme nt la nd per capita指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、交通设施用地以及绿地等单项城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。

城市用地分类与规划建设用地标准标准解释《城市用地分类与规划建设用地标准》为国家标准,编号为GB50137-2011,由中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年12月24日联合发布,自2012年1月1日起实施。

原《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90同时废止。

住房和城乡建设部公告中华人民共和国住房和城乡建设部公告第880号关于发布国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》的公告现批准《城市用地分类与规划建设用地标准》为国家标准,编号为GB50137-2011,自2012年1月1日起实施。

其中,第3.2.2、3.3.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5条为强制性条文,必须严格执行。

原《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90同时废止。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部二〇一〇年十二月二十四日1 总则1.0.1为统筹城乡发展,集约节约、科学合理地利用土地资源,依据《中华人民共和国城乡规划法》的要求制定、实施和监督城乡规划,促进城乡的健康、可持续发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于城市和县人民政府所在地镇的总体规划和控制性详细规划的编制、用地统计和用地管理工作。

1.0.3编制城市(镇)总体规划和控制性详细规划除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1城乡用地town and country land指市(县)域范围内所有土地,包括建设用地与非建设用地。

建设用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地等,非建设用地包括水域、农林用地以及其他非建设用地等。

城乡用地内各类用地的术语见表3.1.2。

表2.0.1城乡用地分类中英文对照表代码codes 用地类别中文名称Chinese英文同(近)义词EnglishH建设用地development landE非建设用地non-development land2.0.2城市建设用地urban development land指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地。

《城市用地分类与规划建设用地标准》用地标准4.0.1城市建设用地应包括分类中的居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地九大类用地,不应包括水域和其他用地。

4.0.2在计算建设用地标准时,人口计算范围必须与用地计算范围相一致。

4.1.1规划人均建设用地指标的分级应符合表 4.1.1的规定。

规划人均建设用地指标分级表4.1.1均建设用地指标应同时符合表中指标级别和允许调整幅度双因子的限制要求。

调整幅度是指规划人均建设用地比现状人均建设用地增加或减少的数值。

现有城市的规划人均建设用地指标表4.1.5远地区和少数民族地区中地多人少的城市,规划人均建设用地指标不得大于人15O.m2/人。

421编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地的规划人均单项用地指标应符合表4.2.1的规定。

4.3.1编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地占建设用地的比例应符合表 4.3.1的规定。

《城市居住区规划设计规范》GB 50180 - 933.0.2.2居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标,应符合表 3.0.2规定。

居住区用地平衡控制指标(%)表人均居住区用地控制指标(m2/人)《村镇规划标准》GB50188 —934.1.3村镇人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值,人口统计应与用地统计的范围相一致。

4.2.1人均建设用地指标应按表 4.2.1的规定分为五级。

4.2.3对已有的村镇进行规划时,其人均建设用地指标应以现状建设用地的人均水平为基础,根据人均建设用地指标级别和允许调整幅度确定,并应符合表423的规定。

423.2地多人少的边远地区的村镇,应根据所在省、自治区政府规定的建设用地指标确定。

上一页下一页。

城市规划原理Principles of Urban Planningv 一、城市用地的概念t 城市用地是城市规划区范围内赋以一定用途与功t 包括:已经建设利用的土地,也包括已经列入城市规划区域范围内的尚待开发建设的土地。

v二、城市用地的属性和价值t城市用地的属性•自然属性:如位置的固定性,独特的地貌、土壤特征,耐久性、不可再生性。

•社会属性–权利表征:隶属性,依附于一定的社会权利–经济表征:通过人类社会活动而体现–法律表征:一项资产,国家、集体所有t城市用地的价值•使用价值:用作城市活动产生而具有使用价值。

区位、地质等差异影响使用价值。

•交换价值:可以作为商品进入市场。

具体表现为地价、租金或费用等。

v三、城市用地的区划t行政区划t用途区划t房地产权属区划t地价区划v一、城市与自然环境v二、自然环境条件分析t地理条件•地理位置•地理环境,城市与周边或地区在地理特征方面的相互关系•地形地貌,影响布局、建设项目、工程设施与建筑物的布置密度、景观。

包括:坡态、坡度、坡向、标高、地貌等。

•地形一般在200以下很低,平坦广阔平原一般在200米~500米较低,起伏不大,坡度缓和丘陵一般在500米以上较高,峰峦起伏,坡度陡峻山地t地质条件•城市用地选择和工程建设有关的工程地质分析•地质现象–黄土:湿陷大孔性土壤–滑坡与崩塌–喀斯特现象:石灰岩溶洞–冲沟–沼泽地、泥石流、砂丘等•地质构造:地震断裂带1烈度在9度以上地区不宜作为城市用地(1)重要工业不要放在软基地、古河道或易于滑塌地区(2)地下有断裂带的地面上,设置100m 宽的居住区卫生防护带,其实不宜布置要求较高的建筑及设施(3)建筑不宜连绵成片,应留适当的防火间隔,水库不宜在强震区的上游(4)防灾指挥中心避免在强震区建设城市2按照用地的设计烈度及地质、地形,安排相宜的城市设施•地基承载力–指地基单位面积上容许承受的荷重,在此荷重下,地基不会发生大的变形和破坏。