药理药效药动

- 格式:pdf

- 大小:4.88 MB

- 文档页数:91

名词解释1.药理学 (pharmacology):研究药物与机体(含病原体)相互作用及作用规律的学科。

2.药效学( pharmacodynamics):研究药物对机体的作用及作用规律,即药物效应动力学。

药动学( pharmacokinetics):研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律,即药物代谢动力学。

3.竞争性拮抗(Competitive antagonists): 能与激动药竞争相同受体,并与受体可逆性结合的药物非竞争性拮抗(Non-competitive antagonists): 与激动药竞争相同受体,并与受体不可逆性结合的药物4.副作用( side reaction):在治疗剂量下出现的与用药目的无关的给病人带来不适的作用。

后遗效应 (residual reaction):指停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应。

停药反应 (withdrawl reaction):指突然停药后原有疾病加剧。

又称回跃反应变态反应(allergic reaction):即过敏反应,非肽类药物作为半抗原与机体蛋白质结合为抗原后,经过接触10天左右敏感化过程而发生的反应。

特异质反应(idiosyncratic reaction):指特异体质病人对某些药物反应异常增高的反应,不是免疫反应。

5.P12 药物代谢酶的诱导(induction of microsomal enzyme activity):有些药物可使肝药酶合成加速or降解减慢,提高其活性,增加自身or其他药物的代谢速率。

药物代谢酶的抑制(inhibition of microsomal enzyme activity):有些药物可抑制肝微粒酶的活性,导致同时应用的一些药物代谢减慢。

6.药物安全范围(safety range):95%有效量ED95与5%致死量LD5之间的范围。

衡量药物的安全性7.治疗指数TI:通常将药物的半数致死量LD50/半数有效量ED50的比值成为治疗指数,用以表示药物的安全性。

药理学章节重点知识归纳第一章绪论1.药理学:是研究药物与机体(包括病原体)相互作用的规律及机制的学科。

2.药效学:研究药物对机体的作用及作用机制。

3.药动学:研究机体对药物的处置。

包括药物在体内过程(吸收、分布、代谢、排泄)及血药浓度随时间而变化的规律。

第二章药物效应动力学(药效学)1、不良反应:(1)副作用:药物在治疗量时出现的与用药目的无关的作用称为副作用。

(2)毒性反应:药物剂量过大或用药时间过长时,药物在体内蓄积过多引起的危害性反应称为毒性反应。

(3)变态反应:药物作为抗原或半抗原,经接触致敏后所引发的病理性免疫反应称为变态反应,又称过敏反应。

常见于过敏体质患者。

如青霉素过敏性休克。

(4)停药反应:长期应用某些药物,突然停药使原有疾病症状重新出现或加剧的现象称停药反应,或称反跳现象。

(5)后遗效应:停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残留的药理效应称后遗效应。

后遗效应长短不一。

短的如服用催眠药后,次晨出现的乏力、困倦现象;长的如长期应用肾上腺皮质激素,出现的肾上腺皮质功能低下症状。

(6)续发反应:续发反应是药物的治疗作用引起的不良后果,又称治疗矛盾。

如广谱抗生素。

(7)依赖性:长期应用某些药物后,患者对药物产生主观和客观上连续用药的现象,称为依赖性。

如镇静催眠药和镇痛药。

(8)特异质反应:少数特异体质患者对某些药物产生的反应与常人不同,这种现象称为特异质反应。

如蚕豆病。

2、效能:药物所能产生的最大效应称为该药物的效能。

效能反映了药物内在活性的大小,效能大活性大。

3、效价强度:指能引起等效反应所需要的药物剂量,简称效价。

药物剂量越小,药价的效价越大。

4、评价药物的安全性:治疗指数(TI)可用来评价药物的安全性,是药物的半数致死量(LD50)与半数有效量(ED50)的比值。

这仅用于治疗效应和致死效应的量效曲线平行的药物。

治疗指数越大,药物安全性越高。

两条曲线不平行:LD1/ED99或LD5和ED95之间的距离来评估药物的安全性。

药物的药代动力学与药效动力学药物的药代动力学与药效动力学是药物研发和应用的重要概念和原理。

药代动力学研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,而药效动力学研究药物对生物体产生的药理效应。

一、药代动力学1. 药物吸收药物吸收是指药物从给药部位进入血液循环的过程。

吸收速度和程度直接影响药物的药效。

吸收途径包括口服、注射、吸入等。

药物在吸收过程中受到许多因素的影响,如溶解度、pH值、渗透性等。

2. 药物分布药物分布是指药物在体内分布到各组织器官的过程。

药物与血浆蛋白结合率、脂溶性、离子化程度等因素都会影响药物的分布。

此外,血液供应充足的组织器官吸收药物更多,而脂溶性较高的药物则更容易穿过细胞膜。

3. 药物代谢药物代谢是指药物在体内被酶系统代谢为代谢产物的过程。

主要发生在肝脏中的肝酶系统。

药物代谢会影响药物的活性和持续时间,也是药物相互作用的重要因素。

代谢产物可能具有药理活性,也可能是毒性产物。

4. 药物排泄药物排泄是指将代谢产物从体内排出的过程。

主要通过肾脏排泄尿液,也可以通过粪便、呼吸、汗液等途径。

药物的排泄速度与药物的解离速度、肾小管分泌速率等因素有关。

二、药效动力学药效动力学是研究药物对生物体产生的药理效应的学科。

它可以描述药物的剂量-效应关系、治疗窗口、作用机制等。

药物的药效动力学特性是影响临床应用的重要因素。

1. 剂量-效应关系剂量-效应关系研究药物剂量与产生的效应之间的关系。

通常可以分为线性和非线性关系。

线性关系表示药物剂量增加或减少,效应也相应等比例增加或减少。

非线性关系则表示剂量增加或减少,效应并不等比例变化。

2. 治疗窗口治疗窗口是指药物在体内能够产生治疗效果的浓度范围。

在治疗窗口内,药物能够发挥治疗作用;而超出治疗窗口,剂量过高或过低都可能导致药物的不良反应或治疗失败。

3. 作用机制药效动力学也研究药物的作用机制,即药物与靶点结合后产生的药理效应的分子机制。

药物的作用机制研究对于合理用药、药物研发和药物治疗具有重要意义。

苏州大学药理学名词解释1.药理学:是研究药物与机体相互作用规律及其原理的科学。

2.药效学:是研究药物对机体的作用或在药物影响下机体细胞功能如何发生变化。

3.药动学:机体对药物的影响或在机体的影响下药物的吸收、分布、生物转化和排泄等体内过程。

4.药物:是指用以防治及诊断疾病的物质。

在理论上,凡能影响机体器官生理功能及细胞代谢的物质都属药物范畴。

对药物的基本要求是安全、有效,故对其质量、适应证、用法和用量均有严格的规定,符合有关规定标准的才可供临床应用。

5.制剂:是药物经加工后制成便于病人使用,易于运输、贮存,又符合治疗要求的剂型如片剂、注射剂、软膏等。

6.双盲法:是指采用病人及医护人员均不能分辨治疗新品或对照药品的观察方法,然后进行治疗结果统计分析,客观地判断疗效。

1、对因治疗:应用药物的目的消除致病原因,彻底治愈疾病。

如抗生素杀灭体内的致病微生物。

2、对症治疗:应用药物的目的是为了减轻或消除疾病症状的治疗。

如发烧时的解热作用。

3、副作用:在治疗剂量时出现与治疗目的无关的作用。

如阿托品引起的口干。

4、毒性反应:由于用药剂量过大而产生的药物中毒反应,对机体有明显损害甚至危及生命。

可有急性毒性、慢性毒性及特殊毒性(致畸、致癌、致突变)。

5、后遗效应:停药后血浆药物浓度已降到阈浓度以下时所残存的生物效应。

6、停药反应:长期用药突然停药后,使原有疾病加剧的反应,又称反跳反应。

如长期服用可乐定降血压,停药后次日血压可剧烈回升。

7、效能:药物所能达到的最大效应的能力就是该药的效能,即最大效应。

如再增加药物剂量,效应不再进一步增强。

8、效价强度;产生相同效应的各个药物在其达到一定的作用强度时所需的剂量。

9、最小有效量:刚能引起效应的剂量亦称阈剂量。

10、选择性作用:治疗剂量的药物吸收入血后,只对某个或几个器官组织产生明显的作用。

对其它器官组织作用很小或不发生作用。

11、安全范围:指ED95与LD5之间的距,其值越大越安全。

一、药理学的性质与任务:药理学:是研究药物与机体〔包括病原体〕相互作用的规律及其原理。

药物:是指用以防治及诊断疾病而对用药者无害的物质。

在理论上说,凡能影响机体器官生理功能及〔或〕细胞代谢活动的化学物质都属于药物范畴,也包括避孕药及保健药。

药效学:研究药物对机体的作用,包括药物的作用、作用机制、临床应用、不良反响等,称为药物效应动力学,简称药效学。

药动学:研究机体对药物的处置过程〔药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄〕和血药浓度随时间变化的规律,称为药物代谢动力学,简称药动学。

药理学的学科任务是:说明药物作用机制、改善药物质量、提高药物疗效、开发新药、发现药物新用途并为探索细胞生理生化及病理过程提供实验资料。

药理学研究的主要对象是机体,是以生理学、生化学、病理学等为根底,为指导临床各科合理用药提供理论根底的桥梁学科。

药理学的研究方法:根底药理学方法〔包括实验药理学方法和实验治疗学方法,以动物作研究对象〕和临床药理学方法。

二、药物与药理学的开展史:1、公元一世纪前后,我国?神农本草经?、埃及的?埃伯斯医药籍?2、1596年明朝李时珍?本草纲目?,全书52卷,190万字,收载药物1892种,插图1160帧,药方1万1余条。

3、英国解剖学家发现血液循环,开创实验药理新纪元。

4、1878年,英国学者,提出受体的概念,为受体学说的建立奠定了根底。

三、新药开发与研究:新药的成化学物质。

新药研究过程大致可分三步:1、临床前研究:用动物进行的系统药理研究及急慢性毒性观察。

2、临床研究:在10-30例正常成年志愿者观察新药耐受性,找出平安剂量。

3、售后调研:新药问市后进行的社会性考查与评价,在广泛的推广应用中了解长期使用后的不良反响及远期疗效〔包括无效病例〕。

药物的三致作用名词解释

药物的三致作用主要指的是药物的药理作用、药效作用和药动学作用。

1.药理作用:指药物与生物体及其组织产生的化学、生物学、物理学等方面的相互作用。

药理作用主要包括药物与靶位结合、激活或抑制生物体内某个生理过程或病理生理过程等。

不同药物的药理作用可通过干扰细胞、分子、激素、酶或受体等的功能来实现。

2.药效作用:指药物对生物体或病理生理过程产生的预期治疗效果或生物效应。

药效作用通常通过与药理作用直接相关,反映了药物对疾病或症状的治疗能力。

药效作用既可以是治疗性的,也可以是不良反应,具体效果与用药途径、药物剂量、给药时间、个体差异等因素相关。

3.药动学作用:指药物在生物体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

药动学主要研究药物在生物体内的动力学行为,例如药物的吸收速度、分布程度、代谢速率和排泄速度等。

了解药物的药动学作用

可以帮助我们理解药物的作用机制、优化用药方案以及预测药物的疗效和安全性。

除了上述三个主要方面,还可以从其他角度拓展药物的致作用,如药理毒性作用、兴奋或镇静作用、局部或全身作用、镇痛作用、抗炎作用等。

这些拓展的致作用可以更全面地描述药物的作用特点和效果,有助于我们了解药物在预防、治疗和调节疾病中的作用机制和应用价值。

药理学名词解释1.药物效应动力学(药动学):药理学中研究药物对机体的作用及作用机制。

2.药物代谢动力学(药效学):药理学中研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律。

3.吸收(absorption):药物自用药部位进入血液循环的过程称为吸收。

4.首关消除(first pass elimination):从胃肠道吸收入门静脉系统的药物在到达全身血液循环前必须通过肝脏,如果肝脏对其代谢能力很强,或由胆汁排泄的量大,则进入全身血液循环内的有效药物量明显减少,这种作用称为首关消除。

5.分布(distribution):药物吸收后从血液循环到达机体各个器官和组织的过程。

6.再分布(redistribution):指吸收的药物通过循环迅速向全身组织输送,首先向血流量大的器官分布然后向血流量少的组织转移。

7.代谢(生物转化):药物作为外源性物质在体内经酶或其他作用使药物的化学结构发生改变,这一过程称为代谢。

8.排泄:药物以原形或代谢产物的形式经不同途径排出体外的过程,是药物体内消除的重要组成部分。

9.一级消除动力学(first—order elimination kinetics):是体内药物按恒定比例消除,在单位时间内的消除量与血浆药物浓度成正比。

恒比消除:在单位时间内体内药物的消除量与血浆药物浓度成正比。

10.零级消除动力学(zero—order elimination kinetics):是药物在体内以恒定的速率消除,即不论血浆药物浓度高低,单位时间内消除的药物量不变。

恒量消除:不论血浆药物浓度高低,单位时间内体内消除的药物量不变11.药物消除半衰期(half life,t1/2):指血浆药物浓度下降一半所需要的时间,其长短可反映体内药物消除速率。

12.消除率(clearance,CL):指机体消除器官在单位时间内消除药物的血浆容积,也就是单位时间内有多少体积血浆中所含药物被抗体清除,是体内肝脏、肾脏和其他所有消除器官清除药物的总和。

第三章药物代谢动力学一、什么是药物代谢动力学的基本过程?药物代谢动力学是研究药物吸收、分布、代谢、排泄过程,并运用数学原理和方法阐述药物在机体内的量变规律。

二、药物分子跨膜转运的方式有哪些?被动转运简单扩散(脂溶性扩散)脂溶性物质直接溶于膜的类脂而通过l、转运速度与药物脂溶性(Lipid solubility)成正比2、顺浓度差,不耗能。

3、转运速度与浓度差成正比4、转运速度与药物解离度(pKa) 有关酸性药(Acidic drug):HA + D H+ +A- -碱性药(Alkaline drug):BH+ D H+ + B (分子型)1、碱性环境平衡正向移动2、酸性环境平衡逆向移动离子障(ion trapping):离子型药物:极性高,亲水,不溶于脂,不通过细胞膜分子型药物:极性低,疏水,溶于脂,可通过细胞膜PH值对弱酸性或弱碱性药物的影响结论:•弱酸性药物易从偏酸性环境转移到偏碱性环境•弱碱性药物易从偏碱性环境转移到偏酸性环境某人过量服用苯巴比妥(酸性药)中毒,有何办法加速脑内药物排至外周,并从尿内排出?跨膜转运的意义1、药物吸收、分布、排泄, 本质上是一种跨膜转运。

2、当弱酸性药物如阿司匹林过量中毒时, 使用碳酸氢纳碱化血液,促使药物排泄,是一种常用的解救措施。

3、哺乳妇女禁忌使用吗啡、阿托品等弱碱性药物。

为什么?(提示:血液较乳汁偏碱性)滤过(水溶性扩散)水溶性小分子药物通过细胞膜的水通道,受流体静压或渗透压的影响肠粘膜上皮细胞及其它大多数细胞膜孔道4~8Å(=10-10m ),仅水、尿素等小分子水溶性物质能通过,分子量>100者即不能通过。

肾小球毛细血管内皮孔道约40Å,除蛋白质外,血浆中的溶质均能通过载体转运。

主动转运:需依赖细胞膜内特异性载体转运,如5-氟脲嘧啶、甲基多巴等. 特点:1、逆浓度梯度,耗能2、特异性(选择性)3、饱和性4、竞争性5、易化扩散易化扩散,需特异性载体,如:Glucose, 顺浓度梯度,不耗能三、药物体内过程有哪些?吸收,即从给药部位进入全身血液循环。

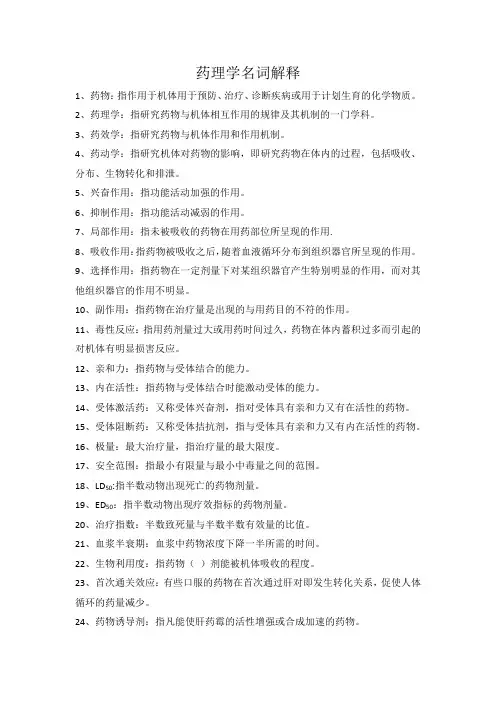

药理学名词解释1、药物:指作用于机体用于预防、治疗、诊断疾病或用于计划生育的化学物质。

2、药理学:指研究药物与机体相互作用的规律及其机制的一门学科。

3、药效学:指研究药物与机体作用和作用机制。

4、药动学:指研究机体对药物的影响,即研究药物在体内的过程,包括吸收、分布、生物转化和排泄。

5、兴奋作用:指功能活动加强的作用。

6、抑制作用:指功能活动减弱的作用。

7、局部作用:指未被吸收的药物在用药部位所呈现的作用.8、吸收作用:指药物被吸收之后,随着血液循环分布到组织器官所呈现的作用。

9、选择作用:指药物在一定剂量下对某组织器官产生特别明显的作用,而对其他组织器官的作用不明显。

10、副作用:指药物在治疗量是出现的与用药目的不符的作用。

11、毒性反应:指用药剂量过大或用药时间过久,药物在体内蓄积过多而引起的对机体有明显损害反应。

12、亲和力:指药物与受体结合的能力。

13、内在活性:指药物与受体结合时能激动受体的能力。

14、受体激活药:又称受体兴奋剂,指对受体具有亲和力又有在活性的药物。

15、受体阻断药:又称受体拮抗剂,指与受体具有亲和力又有内在活性的药物。

16、极量:最大治疗量,指治疗量的最大限度。

17、安全范围:指最小有限量与最小中毒量之间的范围。

18、LD50:指半数动物出现死亡的药物剂量。

19、ED50:指半数动物出现疗效指标的药物剂量。

20、治疗指数:半数致死量与半数半数有效量的比值。

21、血浆半衰期:血浆中药物浓度下降一半所需的时间。

22、生物利用度:指药物()剂能被机体吸收的程度。

23、首次通关效应:有些口服的药物在首次通过肝对即发生转化关系,促使人体循环的药量减少。

24、药物诱导剂:指凡能使肝药霉的活性增强或合成加速的药物。

25、药物抑制剂:指凡能使肝药霉的活性降低或合成减少的药物。

26、药物消除:指药物经生物转化和排泄使药物活性消失的过程。

27、耐受性:指由于反复使用药物后,机体对药物的敏感性降低。

一、单选题1、长期用药后引起的心理或生理上对药物的依赖称为()。

A.抗药性B.耐受性C.依赖性D.低敏性正确答案:C2、受体拮抗药的特点是()。

A.对受体有亲和力,有内在活性B.对受体无亲和力,无内在活性C.对受体有亲和力,无内在活性D.有较弱亲和力和较弱的内在活性正确答案:C3、完全激动剂的特点是()。

A.与受体亲和力低,内在活性大B.与受体无亲和力,内在活性大C.与受体亲和力低,内在活性小D.与受体亲和力高,内在活性大正确答案:D4、女,26岁。

夏天街摊吃夜宵后腹痛1天,呕吐2次,腹泻3次,诊断为急性胃肠炎。

肌注阿托品0.5 mg后症状缓解,但又出现视力模糊、口干、排尿困难。

这些表现是药物的()。

A.变态反应B.治疗作用C.副作用D.后效应正确答案:C5、肌内注射阿片受体完全激动剂哌替丁100 mg缓解。

为了加强效果50分钟后再肌内注射阿片受体部分激动剂喷他佐辛30 mg,结果疼痛不但没有减轻,反而比注射喷他佐辛前更明显了。

其原因可能是()。

A.哌替丁拮抗了喷他佐辛的作用B.喷他佐辛拮抗了哌替丁的作用C.喷他佐辛结合了哌替丁D.哌替丁快速消除药效减弱正确答案:B6、吸收是指药物自给药部位进入()。

A.作用部位的过程B.体循环的过程C.胃肠道的过程D.细胞内的过程正确答案:B7、大多数药物通过细胞膜的方式是()。

A.膜动转运B.简单扩散C.易化扩散D.滤过正确答案:B8、消除半衰期2.5小时的药物,恒速静脉滴注,达到稳态血药浓度约需()。

A.一天B.3小时C.半天D.三天正确答案:C9、弱酸性药物中毒后碱化尿液,其在碱性尿中()。

A.解离多,再吸收多,排泄慢B.解离少,再吸收多,排泄慢C.解离少,再吸收少,排泄快D.解离多,再吸收少,排泄快正确答案:D10、女,15岁。

急性胃肠炎,感染性休克。

需恒速静脉滴注消除半衰期为4.5小时的药物,到达稳态浓度需要的时间大约是()。

A.1.5天B.1天C.半天D.2天正确答案:B。

1.中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面。

2.中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机制和物理基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.辛味药主入肝、脾、肺经,主要含挥发油,其次为苷类,生物碱。

4.中药药性理论主要包含四性、五味、归经、升降浮沉以及有毒和无毒。

5.甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等机体代谢所需的营养成分为主。

6.中药复方研究的目的:阐明中医药理论;分析组方合理性;验证或揭示与其功效相关的药理作用。

7.中药配方的“七情”是单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

8.苦味药中的苦寒药以生物碱和苷类成分为多。

9.除抗病原体外,清热药的解毒作用、抗毒素、抗炎和影响免疫功能作用等也参与了抗感染。

10.中药药理学以中医药基本理论为指导,运用现代化科学方法,研究中药与机体相互作用规律的一门学科。

11.影响中药药理作用的主要因素:药物因素、机体因素、环境因素。

12.麻黄平喘的作用机理:(1)直接兴奋支气管平滑肌β受体,激活腺苷酸环化酶,增加cAMP 浓度,使平滑肌松弛;(2)直接兴奋支气管黏膜血管平滑肌α受体,使血管收缩,血管壁通透性下降,减轻黏膜水肿;(3)促进去甲肾上腺素能神经和肾上腺嗜鉻细胞释放去甲肾上腺素和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用;(4)阻止过敏介质(如组胺,5-羟色胺等)的释放。

13.大黄泻下作用的机理是:蒽醌有胆碱样作用,加快肠蠕动;抑制肠平滑肌上的Na+,K+-ATP 酶,抑制Na+向细胞内转移,使肠腔渗透压升高,容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动加快;大部分结合型的蒽醌苷直抵大肠,水解成苷元,刺激肠黏膜及肠壁肌层内的神经丛,促使肠蠕动;部分原形蒽醌苷自小肠吸收,经肝转化后,还原成苷元,出血液或胆汁运至大肠而致泄。

14.三七对凝血过程的影响:三七止血作用较强,其活性成分为三七氨酸,可直接收缩血管。

药理学总论基本概念1.药物:指能影响机体生理、生化和病理过程,用以预防、治疗和诊断疾病,有目的的调节躯体生理功能,并规定用法用量和功能住治的一切物质。

2.药动学:研究机体对药物作用,包括药物在机体的吸收,分布,代谢及排泄过程。

3.药效学:研究药物对机体作用,包括药物作用,作用机制,临床应用,不良反应。

4.药物的吸收:药物由给药部位进入血液循环的过程称为吸收。

5.药物的代谢:指体内药物主要在肝脏经肝药物酶作用而产生氧化、还原、水解和结合反应,使药物的结构改变。

6.药物简单扩散:药物大多是脂溶性的,和细胞膜融合,顺浓度梯度向胞内转运。

7.首过消除:指口服给药后,部分药物在胃肠道、肠黏膜和肝脏被代谢灭活,使进入体循环的药量减少的现象。

8.肝药酶:大多数药物在肝脏进行生物转化,因肝细胞内存在有微粒体混合功能酶系统,而该系统能促进多种药物发生转化。

9.肝药酶诱导剂:能诱导肝药酶的活性,加速自身或其它药物的代谢,便药物效应减弱。

10.肝药酶抑制剂:能抑制肝药酶的活性,降低其它药物的代谢,使药物的效应增强,甚至引起毒性反应。

11.肝肠循环:是指某些药物经肝脏转化为极性较大的代谢产物并自胆汁排出后,又在小肠中被相应的水解酶转化成原型药物,再被小肠重新吸收进入体循环的过程。

12.一级动力学消除:单位时间内以等比的量减少血药浓度。

13.零级动力学消除:单位时间内以等差的量减少血药浓度。

14.一室模型:是假定药物进入体循环后在体内的分布是瞬即均衡的。

15.二室模型:是假定身体由一个中央室和一个周边室相连接的模型,药物进入体循环后,向中央室的分布是瞬即均衡的,但进入周边室则有一个分布过程,须经一定时间才能同中央室保持均衡。

16.血浆半衰期:指血药浓度下降一半所虚的时间。

17.生物利用度:经肝脏守关消除后进入体循环的药量(A)占给药量(D)的百分率,用F表示,F=A/D×100%。

18曲线下面积(AUC):药物时-量曲线下的面积,AUC大小与进入体循环的药量成正比,反应进入体循环药物的量。

药物的药物动力学与药效动力学模型药物动力学与药效动力学是药理学中的两个重要分支,它们研究了药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄等过程,以及药物对机体产生的药效。

药物动力学主要关注药物在体内的浓度变化,而药效动力学则研究药物与机体的相互作用及药物引起的生理和生化效应。

在临床实践和新药研发中,了解药物的药物动力学与药效动力学模型对于合理使用药物、探索药物作用机制具有重要意义。

一、药物动力学模型药物动力学模型是用来描述药物在体内吸收、分布、代谢、排泄等参数的数学模型。

常见的药物动力学模型包括一室模型、二室模型和多室模型。

1. 一室模型一室模型也称为单室模型,是一种简化的描述药物在体内分布与排泄过程的模型。

该模型假设药物在体内的吸收与分布迅速,且没有明显的组织与脏器差异,药物浓度均匀分布在体内的一个“室”内。

一室模型的数学表达式为C(t)=C(0) * e^(-kt),其中C(t)表示药物在体内的浓度随时间的变化,C(0)为给药后初始浓度,k为消除速率常数,t为时间。

2. 二室模型二室模型假设药物在体内存在两个室间的分布,通常将中枢室和周围室作为独立的两个室。

药物在吸收后会先经过中枢室,然后再由中枢室到达周围室。

二室模型的数学表达式为C(t)=C(1) * e^(-αt) + C(2) * e^(-βt),其中C(t)表示药物在体内的浓度随时间的变化,C(1)和C(2)分别为中枢室和周围室的浓度,α和β分别为各室的消除速率常数,t为时间。

3. 多室模型多室模型进一步推广了药物动力学模型的复杂性,考虑了更多组织与脏器间的动力学差异。

多室模型的数学表达式可根据实际情况进行灵活调整,常见的包括三室模型、四室模型等。

二、药效动力学模型药效动力学模型描述了药物与目标生物体的相互作用和药物引起的生理、生化效应。

根据药效学的特点,药效动力学模型通常可以分为非线性模型和线性模型两类。

1. 非线性模型非线性模型一般用于描述药物对受体的作用和药物剂量与效应之间的非线性关系。

了解药品说明书中的药物动力学与药效学原理药品说明书是药品使用者了解药物的重要依据之一。

在药品说明书中,药物动力学和药效学原理是相互关联且至关重要的内容。

药物动力学主要关注药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等方面,而药效学原理则探讨药物与生物体的相互作用及其产生的药理效应。

药物动力学是研究药物在人体内的运行规律和变化趋势的科学。

它包括吸收、分布、代谢和排泄四个方面。

首先是药物的吸收,即药物由给药途径进入到体内的过程。

吸收速度和程度取决于药物的性质、给药途径、生理环境等因素。

吸收后,药物将进入血液循环中,并通过血流将药物分布到全身各组织器官,即药物的分布过程。

药物的分布主要受到药物的脂溶性、蛋白结合率和组织通透性等因素的影响。

然后是药物的代谢,即药物在体内被生物酶系统代谢转化的过程。

药物代谢主要发生在肝脏,一些药物也可能在其他组织或器官中发生代谢。

最后是药物的排泄,即药物从体内排出的过程。

主要通过肾脏、肝脏、肺和胆汁等途径进行。

药效学原理是药物与生物体之间相互作用及其产生的药理效应的研究。

药物的药理效应通常与药物与靶标物质的特异结合有关。

药物可以通过与细胞膜上的受体结合,从而调节受体所参与的细胞信号传导途径。

在这个过程中,药物介导的信号传导会影响到细胞的功能和代谢。

药物的药理效应可分为治疗效果、副作用和毒性反应三个方面。

治疗效果是药物用于预防和治疗疾病时产生的有益效果,副作用是药物在治疗过程中对非目标组织和器官产生的不良反应,毒性反应是药物在高浓度或长期使用时对生物体产生的损害。

针对药品说明书中的药物动力学和药效学原理,以下是一些了解药物说明书中这些内容的方法和技巧:1. 仔细阅读:在阅读药品说明书时,要仔细阅读药物动力学和药效学原理部分,注意理解每个概念和术语的含义。

2. 查阅相关资料:如遇到不熟悉的术语或概念,可以借助医药相关的参考书籍、指南或网上资源进行查询,以加深对药物动力学和药效学原理的理解。