学前教育分离焦虑开题报告(2020年整理).pptx

- 格式:pptx

- 大小:31.90 KB

- 文档页数:5

《分离焦虑》(幼儿园课件)2023-11-12目录CATALOGUE•引言•分离焦虑的理论基础•分离焦虑的应对策略•实践活动设计•个案分析与讨论•总结与建议01 CATALOGUE引言总结词:情感反应详细描述:分离焦虑是指当孩子与亲人分离时,出现的一种情感反应,表现为焦虑、不安、恐惧等。

这是孩子正常发展的一个阶段,但过度或不适当的分离焦虑可能会影响孩子的日常生活和学习。

分离焦虑的定义总结词哭闹、抵触、退缩详细描述在幼儿园中,分离焦虑的孩子可能会表现为哭闹不止、不愿意上幼儿园、抵触与陌生人接触、退缩等行为。

这些表现可能会持续数天或数周,需要耐心引导和帮助。

分离焦虑在幼儿园中的表现课程目标和意义总结词认识、理解、应对、适应详细描述本课程的目标是帮助幼儿认识分离焦虑,理解自己的情感反应,学习应对分离焦虑的方法,并逐渐适应幼儿园生活。

这对于幼儿的情感发展、社交技能和学习能力都有重要的意义。

通过本课程的学习,幼儿可以更好地适应幼儿园生活,建立自信和独立的人格。

02CATALOGUE分离焦虑的理论基础总结词儿童心理发展阶段理论是理解分离焦虑的重要理论基础之一。

要点一要点二详细描述该理论认为,儿童的心理发展经历了不同的阶段,每个阶段都有不同的特点和任务。

在幼儿园阶段,儿童正处于从家庭环境向社交环境过渡的关键时期。

这个阶段的儿童对父母的依恋较强,面对分离时容易出现焦虑情绪。

因此,了解儿童心理发展的阶段特点,有助于更好地理解和引导儿童面对分离焦虑。

儿童心理发展阶段理论依恋理论解释了儿童与照顾者之间情感纽带的形成和重要性。

详细描述依恋理论认为,儿童与照顾者之间建立的情感纽带对其心理发展具有重要影响。

当儿童与照顾者分离时,这种情感纽带的断裂可能导致焦虑情绪。

在幼儿园环境中,儿童需要与家庭分离,与新的照顾者建立关系。

根据依恋理论,建立安全型依恋关系的儿童更容易适应新环境,减轻分离焦虑。

总结词依恋理论VS总结词情绪调节理论关注个体如何管理和调节自身情绪,以应对不同情境和压力。

《分离焦虑》幼儿园课件一、教学内容本节课选自《幼儿心理发展与教育》教材第四章第三节,主要围绕“分离焦虑”这一主题进行讲解。

详细内容包括:分离焦虑的定义、产生原因、表现及应对策略。

二、教学目标1. 让幼儿了解分离焦虑的概念,认识到分离焦虑是一种正常的心理现象。

2. 培养幼儿在面对分离情境时,能够运用所学知识进行自我调节,减轻焦虑情绪。

3. 增进幼儿对家庭、幼儿园及同伴之间的感情,提高幼儿的社会适应能力。

三、教学难点与重点教学难点:让幼儿理解分离焦虑的概念及其产生原因。

教学重点:教授幼儿应对分离焦虑的方法,培养幼儿的自我调节能力。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、图片、视频等。

2. 学具:画纸、彩笔、贴纸等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过播放一段幼儿与家长分离的视频,让幼儿感受分离焦虑的情绪,引导幼儿关注并讨论视频中幼儿的表现。

2. 新课导入(10分钟)介绍分离焦虑的概念,讲解分离焦虑产生的原因及表现,让幼儿认识到这是一种正常的心理现象。

3. 例题讲解(15分钟)以图片为例,讲解应对分离焦虑的方法,如:深呼吸、转移注意力、寻求老师或同伴帮助等。

4. 随堂练习(10分钟)分组讨论,让幼儿结合自身经历,分享应对分离焦虑的经验和感受。

六、板书设计1. 分离焦虑的概念、产生原因及表现。

2. 应对分离焦虑的方法。

3. 结合幼儿实际,进行板书设计。

七、作业设计1. 作业题目:画出自己应对分离焦虑的场景,并简要描述自己的感受。

2. 答案:幼儿根据自己实际情况完成作业,教师进行个性化指导。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:组织亲子活动,让家长参与幼儿的学习,共同应对分离焦虑。

同时,鼓励幼儿在家庭、幼儿园及同伴之间分享所学知识,提高幼儿的社会适应能力。

重点和难点解析1. 教学难点:让幼儿理解分离焦虑的概念及其产生原因。

2. 教学重点:教授幼儿应对分离焦虑的方法,培养幼儿的自我调节能力。

3. 实践情景引入:通过视频让幼儿感受分离焦虑的情绪。

2024年《分离焦虑》幼儿园课件一、教学内容二、教学目标1. 让幼儿了解分离焦虑的概念,认识到分离是生活中常见的现象,学会正确面对。

2. 培养幼儿在面对分离时,能够运用所学方法进行自我情绪调节,减轻焦虑感。

3. 培养幼儿与人分享、交流自己情绪的能力,增进同伴间的理解与支持。

三、教学难点与重点难点:让幼儿理解分离焦虑的概念,学会自我情绪调节。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、故事书、情绪卡片、情景剧道具。

学具:彩笔、画纸、心情日记本。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过讲述一个关于小兔子与妈妈分离的故事,引导幼儿关注故事中小兔子的情绪变化,让幼儿初步感知分离焦虑。

2. 例题讲解(10分钟)讲解分离焦虑的概念、表现及应对方法,结合PPT课件,让幼儿更加直观地理解。

3. 随堂练习(10分钟)分组讨论:让幼儿结合自己的生活经历,分享自己面对分离时的情绪变化,讨论应对分离焦虑的方法。

4. 情绪调节游戏(10分钟)组织幼儿进行情绪卡片游戏,引导幼儿学会识别自己的情绪,并运用所学方法进行自我调节。

5. 情景剧表演(10分钟)组织幼儿分组表演情景剧,让幼儿在角色扮演中体验分离焦虑,学会正确面对。

六、板书设计1. 《分离焦虑》2. 内容:分离焦虑的概念分离焦虑的表现应对分离焦虑的方法情绪调节能力培养七、作业设计2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:家园共育:与家长沟通,共同关注幼儿的情绪变化,引导家长正确面对幼儿的分离焦虑。

社会实践:组织幼儿参观小学,提前适应小学生活,减轻分离焦虑。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的设定2. 实践情景引入环节的故事选择和讲述方式3. 例题讲解的深度和易懂性4. 随堂练习的分组讨论实施5. 情绪调节游戏的操作流程6. 情景剧表演的角色分配和指导7. 作业设计的实施和反馈详细补充和说明:一、教学难点与重点的设定重点应放在如何让幼儿理解和识别分离焦虑,以及如何有效地进行情绪调节。

2024年《分离焦虑》幼儿园课件一、教学内容本节课选自2024年幼儿园教材《心理健康教育》第三章第三节,主题为“分离焦虑”。

详细内容包括:分析幼儿产生分离焦虑的原因,介绍应对分离焦虑的策略和方法,通过实践情景引导幼儿学会自我调节情绪,培养其独立性和自信心。

二、教学目标1. 让幼儿了解分离焦虑的概念,认识到产生分离焦虑是正常的心理现象。

2. 培养幼儿应对分离焦虑的技巧,提高其情绪自我调节能力。

3. 增强幼儿的独立性和自信心,使其在集体生活中更加适应。

三、教学难点与重点难点:让幼儿掌握应对分离焦虑的具体方法和技巧。

重点:引导幼儿认识分离焦虑,学会自我调节情绪。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、故事卡片、情绪卡片。

2. 学具:彩笔、画纸、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个关于小动物与妈妈分离的故事,引导幼儿关注分离焦虑现象。

2. 讲解:介绍分离焦虑的概念、原因及影响,让幼儿认识到这是正常的心理现象。

3. 实践情景:创设一个幼儿与家长分离的情景,让幼儿体验分离焦虑,并引导他们运用所学方法进行情绪调节。

4. 例题讲解:讲解应对分离焦虑的具体方法,如深呼吸、想象美好事物、寻求老师同学帮助等。

5. 随堂练习:让幼儿分组讨论,分享自己应对分离焦虑的方法,并进行实践操作。

7. 互动游戏:组织一个“情绪猜猜看”的游戏,让幼儿在游戏中巩固所学知识。

六、板书设计1. 《分离焦虑》2. 内容:(1)分离焦虑的概念(2)产生分离焦虑的原因(3)应对分离焦虑的方法(4)情绪自我调节技巧七、作业设计1. 作业题目:画一幅表达自己情绪的画。

2. 答案:幼儿根据自己当天的情绪,选择颜色、图案进行创作,表达内心的感受。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励家长在家庭生活中关注幼儿的情绪变化,共同培养幼儿独立性和自信心。

同时,开展相关的主题活动,让幼儿在实践活动中不断提高情绪自我调节能力。

重点和难点解析1. 实践情景的创设与引导。

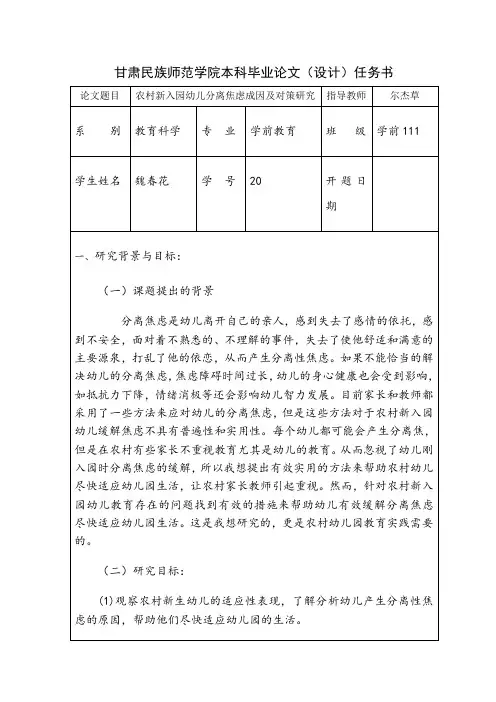

甘肃民族师范学院本科毕业论文(设计)任务书心理体验。

人的一生有无数的选择,但是却无法预见这些选择有没有危险,于是对这些选择既深怀恐惧、渴望退缩到安全地带,又万般迷恋、难以割舍,这种相互矛盾的心态就构成了焦虑体验。

他同时也认为,焦虑是伴随自我意识而出现的。

最早对焦虑进行深入探讨的是弗洛伊德,他认为:人的焦虑最早来自婴儿出生时与母体的分离,婴儿由于突然离开母体,面临着许多内外的刺激,从而产生一种对危险的无力感,弗洛伊德称这种体验为出生创伤,伴随这种创伤出现的体验就是分离焦虑。

所以他认为,由出生而产生的创伤是以后一切焦虑经验的基础,焦虑代表了早期创伤经验的重复。

后来,霍妮、沙利文也认为,人生来就有满足和安全的需要,在追求满足的过程中可能遭到父母的限制,这使得他们既依赖父母又敌视父母,但是,由于害怕、内疚、无助,他们必须压抑这种敌意。

这两种心理矛盾使之陷入焦虑体验中。

与亲人的分离加剧了幼儿的不安全感,这使得原有的依恋关系被破坏使幼儿产生了认知“倒退”,觉得不在眼前的事物就永远失去了。

所谓倒退是弗洛伊德学说的一个专门术语,意为处于困境时,儿童时常会显示出一些早年所具有的行为。

幼儿入园时认知已经达到并超出了永久性客体形成的年龄,应该知道家人走了还会回来的,且有很多家长在离开时都曾明确表示“下午就来接你”这类的话,但孩子为何在家人离开后的瞬间焦虑情绪就爆发了呢一种很好的解释就是当无助的幼儿在陌生的环境中就产生了倒退现象,担心自己从此失去了亲人。

于是随即而来的分离焦虑——苦恼、不吃不睡、缠人、伺机逃跑等行为就会出现。

美国心理学家马斯洛认为,个体最基本的需要是生理需要,之后是安全需要、归属需要、爱的需要和自我价值实现需要。

但在新生入园之初,首先不是吃、喝、睡等基本的生理需要,而是对安全、归属和爱的需要表现最为强烈,这现象打破了马斯洛的心理需要层次分级,成为了分离焦虑产生的心理诱因。

为此,新生幼儿的教师首先要设法满足他们对安全感、归属感和爱的心理需要,与新环境建立起依恋关系以此消除分离焦虑,促使幼儿的心理需求恢复到原来的结构层次上来。

分离焦虑幼儿园培训课件一、教学内容本节课选自《幼儿心理学》第四章第三节“幼儿的情感发展”,详细内容主要围绕“分离焦虑”这一主题展开,包括分离焦虑的定义、表现形式、影响因素及相应的干预策略。

具体涉及教材的章节为:4.3.1 分离焦虑的概念与表现;4.3.2 分离焦虑的影响因素;4.3.3 分离焦虑的干预方法。

二、教学目标1. 了解分离焦虑的概念、表现及其对幼儿心理发展的影响。

2. 掌握分离焦虑的影响因素和干预策略,提高解决实际问题的能力。

3. 培养学生关爱幼儿,关注幼儿心理健康的意识。

三、教学难点与重点教学难点:分离焦虑的干预方法及实践应用。

教学重点:分离焦虑的概念、表现和影响因素。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、挂图、视频等。

2. 学具:笔记本、教材、文具等。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段幼儿分离焦虑的视频,引导学生关注分离焦虑现象,激发学习兴趣。

2. 基本概念:讲解分离焦虑的定义、表现,让学生对分离焦虑有全面的认识。

3. 影响因素:分析分离焦虑的产生原因和影响因素,帮助学生了解分离焦虑的形成机制。

4. 干预策略:介绍分离焦虑的干预方法,如心理辅导、家庭支持、幼儿园环境优化等。

5. 实践情景引入:设置一个幼儿分离焦虑的情景,让学生分组讨论解决方案。

6. 例题讲解:分析典型案例,讲解分离焦虑的识别和干预方法。

7. 随堂练习:让学生结合教材内容,进行随堂练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 分离焦虑的概念、表现、影响因素、干预方法。

2. 实践情景引入:幼儿分离焦虑案例及解决方案。

3. 例题及解答。

七、作业设计1. 作业题目:结合教材内容,分析一个幼儿分离焦虑的案例,并提出相应的干预措施。

答案要点:(1)案例描述:幼儿基本信息、分离焦虑表现等。

(2)干预措施:针对幼儿分离焦虑的原因,提出具体可行的干预方法。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师针对本节课的教学效果进行反思,查找不足,提高教学质量。

分离焦虑幼儿园培训课件一、教学内容本节课的主题为“分离焦虑”,主要针对幼儿园的儿童,帮助他们在第一次离开家人,进入幼儿园时,能够更好地适应新环境,克服分离焦虑。

教材选用的是《幼儿心理发展与教育》第四章“幼儿情绪情感的发展”中的相关内容。

二、教学目标1. 帮助幼儿认识和理解分离焦虑,知道这是一种正常的情绪反应。

2. 教会幼儿一些应对分离焦虑的方法,如深呼吸、寻找安慰物、与同学交流等。

3. 培养幼儿的独立性,让他们能够逐渐适应离开家人的环境。

三、教学难点与重点重点:让幼儿认识到分离焦虑的存在,并学会一些应对方法。

难点:如何让幼儿在实践中真正地运用这些方法,克服分离焦虑。

四、教具与学具准备教具:课件、视频、图片、安慰物(如小毛绒玩具)学具:画笔、画纸、彩色糖果(用于奖励)五、教学过程1. 引入:通过一个简短的视频,展示一位幼儿在第一次进入幼儿园时,因为分离焦虑而哭泣的场景。

引导幼儿说出自己的感受,引入本节课的主题。

2. 讲解:利用课件,讲解分离焦虑的定义、原因和表现。

通过图片和实例,让幼儿更好地理解。

3. 实践:让幼儿分成小组,模拟在幼儿园的场景,尝试运用之前学到的方法,克服分离焦虑。

5. 奖励:为表现出色的幼儿颁发彩色糖果,鼓励他们继续努力。

六、板书设计板书内容:分离焦虑1. 定义:幼儿因与亲人分离而产生的焦虑情绪。

2. 原因:第一次离开家人,进入新环境。

3. 表现:哭泣、吵闹、寻找亲人、拒绝与他人交流。

4. 应对方法:深呼吸、寻找安慰物、与同学交流。

七、作业设计1. 请幼儿回家后,与家人分享今天学到的内容,让家人了解分离焦虑,给予支持。

答案:今天我们在学校学习了分离焦虑,它是因为离开家人而产生的焦虑情绪。

我学会了深呼吸、寻找安慰物和与同学交流等方法来克服分离焦虑。

2. 让幼儿画一幅画,表达他们对分离焦虑的理解。

答案:略八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践和互动,让幼儿更好地理解了分离焦虑,并学会了应对方法。

小班分离焦虑课件一、教学内容本节课我们将学习《小班分离焦虑》这一主题,内容涉及教材《幼儿心理健康教育》第二章第三节。

具体内容包括:了解分离焦虑的概念及表现;探讨产生分离焦虑的原因及应对策略;通过实践活动,帮助幼儿建立安全感,缓解分离焦虑。

二、教学目标1. 让学生了解分离焦虑的概念,认识到这是一种正常的心理现象。

2. 培养学生面对分离焦虑的应对能力,提高心理素质。

3. 帮助学生建立安全感,学会关爱他人,增强团队协作能力。

三、教学难点与重点难点:让学生理解分离焦虑的原因及应对策略。

重点:培养学生面对分离焦虑的应对能力,建立安全感。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、视频、卡片、玩具等。

2. 学具:画纸、彩笔、贴纸等。

五、教学过程1. 导入:通过一个生动的故事《小熊的分离焦虑》,引发学生对主题的兴趣。

2. 知识讲解:(1)讲解分离焦虑的概念及表现。

(2)分析产生分离焦虑的原因。

(3)介绍应对分离焦虑的策略。

3. 实践活动:(1)小组讨论:让学生分享自己面对分离焦虑的经历,共同探讨应对方法。

(2)角色扮演:学生分组扮演父母、幼儿等角色,模拟分离场景,练习应对策略。

4. 例题讲解:通过一个典型案例,分析幼儿分离焦虑的原因及解决办法。

5. 随堂练习:让学生结合自己的生活经历,设计应对分离焦虑的方法。

六、板书设计1. 《小班分离焦虑》2. 内容:(1)分离焦虑的概念及表现(2)产生分离焦虑的原因(3)应对分离焦虑的策略七、作业设计1. 作业题目:结合所学内容,谈谈你对分离焦虑的认识,以及如何应对分离焦虑。

2. 答案示例:分离焦虑是一种正常的心理现象,表现为担心、害怕、焦虑等。

应对分离焦虑的方法有:提前告知、逐步适应、保持联系、给予安全感等。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践活动,让学生了解了分离焦虑的概念及应对策略,提高了学生的心理素质。

2. 拓展延伸:鼓励学生在日常生活中关注身边人的分离焦虑,学会关爱他人,增强团队协作能力。