农业物料基本参数研究现状及在农业工程中的应用

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:2

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断进步和农业现代化的发展,我国农业科研领域取得了许多重要成果。

这些科研成果在农业生产中的应用并不尽如人意。

本文将就我国农业科研成果在农业生产中的应用现状进行分析,并提出相应的对策。

1. 科研成果转化率低尽管我国在农业科研领域取得了一些重要成果,但是这些成果往往难以转化为实际的生产力。

这主要是因为科研成果与实际生产存在较大的鸿沟,科研人员缺乏对市场需求的了解,而实际生产者又缺乏对科技成果的理解和应用能力。

2. 技术推广不够广泛在一些地区和农户中,农业科研成果的推广应用并不够广泛。

一方面是因为部分地区农村信息化程度不高,农民对新技术的了解途径有限;另一方面是因为一些新技术需要较高的投入,部分农户无法负担。

3. 科研成果不够实用部分农业科研成果并不够贴近生产实际,缺乏可操作性和实用性。

一些科研项目重在理论研究,而忽略了实际应用环境和需求。

二、对策建议1. 加强科研成果与生产实际的对接政府应当通过加大财政支持的方式,鼓励农业科研机构与农业生产企业加强联系,推动科研成果与生产实际的对接。

科研机构应当加强市场调研,了解市场需求,针对性地开展科研项目。

应当鼓励科研人员到基层去,与农民深入交流,了解他们的需求和问题,以此为基础开展科研工作。

2. 加强农业技术的推广与应用在实际生产中,应当加大对农业技术的推广力度。

可以通过开展农技培训、农技示范等途径,向广大农民普及科研成果的应用方法和技术要点。

政府可以通过农业科技补贴、技术服务补贴等方式,引导农民采用科研成果,降低其使用成本。

3. 提高科研成果的实用性科研机构应当在立项时注重实际应用性和可操作性,科研项目的设计要贴近产业需求,倾听市场声音。

应当鼓励科研人员深入基层,进行实地考察,了解市场需求,最大限度地提高科研成果的实用性。

三、结语我国农业科研成果在农业生产中的应用现状存在一些问题,但是这并不意味着农业科研成果没有发挥作用。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策引言:农业是我国国民经济的重要组成部分,也是保障国家粮食安全的基础。

随着科技的进步和农业科研的不断深入,我国农业科研成果在农业生产中的应用越发突出。

本文旨在探讨我国农业科研成果在农业生产中的应用现状,以及针对存在的问题提出相应的对策。

1. 农业科研成果的创新性我国农业科研成果在农业生产中的应用越发突出,这与农业科研机构和农业科技工作者的不懈努力分不开。

近年来,我国在作物品种改良、农药农机创新、种植技术研究等方面取得了一系列重大突破,在提高农产品产量、质量和农业可持续发展方面发挥了重要作用。

2. 农业科研成果在农民实践中的应用农民是农业生产的主体,农业科研成果的应用首先需要得到农民的认可和采纳。

我国已经重视农民的主导地位,广泛开展农技培训和实践推广活动,加强农民对农业科研成果的了解和运用能力培养。

农民通过参与农业科研成果的试验示范,逐步认识到科技创新对于提高农业生产效益和质量的重要性,并将科研成果应用到农业生产实践中。

3. 农业科研成果与农业生产的结合我国政府大力支持农业科技创新,并加强了农业科研成果与农业生产的结合。

通过设立农业科技示范园区、推广农业科技成果和建设农业科技推广体系等措施,促使农业科研成果更好地转化为生产力。

一些农业科研机构和高校与农业企业合作,共同开展农业科技创新,提升农业技术水平,推动农业现代化。

二、存在的问题及对策我国农业科研成果的转化速度相对较慢,科研成果与农业生产中的应用之间存在一定的断层。

这主要与科研机构和农业生产主体之间的信息交流不畅有关。

解决这一问题需要加强农业科研机构与农业生产主体的合作交流机制,加大科技成果推广和宣传力度,同时建立起科技成果转化的评估、激励和惩罚机制,推动农业科研成果的转化和应用。

一些农业科研成果虽然在实验室中取得了较好的效果,但在实际的农业生产中却无法达到预期的效果。

这与科研人员脱离实际、关注点不准确等有关。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着农业技术的进步,我国不断有新的农业科研成果涌现出来。

这些科研成果的应用可以大大提高农业生产效率,改善农业生产环境,增加农产品的品质和安全性。

然而,我国农业科研成果在农业生产中的应用还面临一些问题,需要采取有效的对策加以解决。

在我国,农业科研成果的应用已经取得了一定的成就。

例如,我国水稻杂交种的广泛使用已经在全国范围内显著提高了稻谷产量;高效、低磷和无磷肥料的应用可以降低磷肥的用量,提高农业生产效率,同时不会污染土壤和水源;生物防治技术的应用可以降低化学农药的使用,改善农产品的质量和安全性等。

尽管农业科研成果在农业生产中的应用取得了一定的成绩,但还存在着一些问题。

首先,一些科研成果还没有被广泛地推广到农业生产中。

例如,深松高效的栽培技术和肥料管理技术,种植多品种杂交水稻技术等,这些技术虽然取得了很大的成功,但是却没有得到广泛的推广。

其次,一些科研成果的应用成本过高。

例如,高科技设备的使用成本很高,导致一些农民难以承担这样的成本。

这样使得农业科研成果的应用范围很有限。

而且高昂的成本可能导致科研成果的价值得不到充分的体现。

第三,农民对新技术的认知度不够高,很难接受新的理念和技术。

例如,一些农民不愿意使用高科技设备,而更倾向于采用传统的农业生产方式。

这使得新技术的推广受到了很大的阻碍。

为了解决上述问题,应该采取相应的对策。

以下是一些可行的对策:首先,要加强科技宣传工作,提高农民的科技素质和认知度。

组织农民参观科技园区,园林样板,通过丰富多彩的科技宣传活动及科技普及下乡,推动新技术的广泛应用。

同时,加强对农民的科技教育,让农民通过科技教育认知到新技术的重要性和优越性。

其次,要推广经济适用型的人工智能农机设备,简化生产流程,提高劳动生产率,解决人手不足的问题,大大降低生产成本。

这样,可以使科技的进步更深入地进入农业领域。

最后,政府应该提高科研投入的比例,推动农业科研发展。

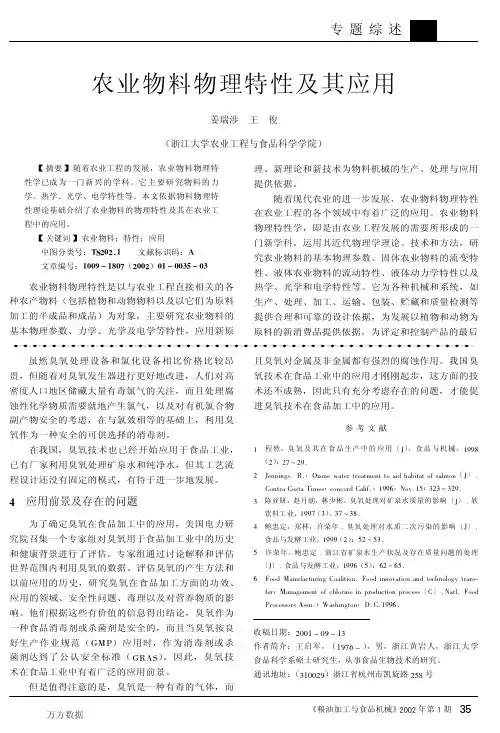

论述农业物料学在农业工程中的应用现状和发展趋势机化2班22 号肖贵斌摘要农业物料学,或称农业物料物理特性学,是由农业工程发展的需要在近几十年形成的一门新学科。

它是运用近代物理学理论、技术和方法,研究农业物料的物理以及各个物理因子和生物物料相互作用的一门边缘学科。

它已经成为农业工程方面一门重要的应用基础理论学科,这一学科的形成与发展,是农业工程学科领域深入发展的标志之一,同时,它也为农业工程学开拓了一个新的研究领域,对工农业生产有着重要意义。

本学科研究内容属于物理学范畴,主要研究物料的物理特性,或与工程措施直接有关的工程特性,其中包括力学、热学、光学及电特性和磁特性等。

关键词:农业物料学;物理特性;应用现状;发展趋势Abstract:Agricultural Materials Science, or the physical characteristics of agricultural materials, is a new discipline which is formed by the development of Agricultural Engineering in recent decades. It is a frontier subject that uses modern physics theories, techniques and methods to study the physical and physical factors of agricultural materials and the interaction of various physical factors and biological materials. It has become an important application in agricultural engineering. The formation and development of this discipline is one of the marks of the development of agricultural engineering discipline. It also has a new research field, which has important significance for the industry and agriculture production. The research content of this subject belongs to the category of physics, which mainly studies the physical properties of the materials, or directly related to engineering measures, which include the mechanical, thermal, optical and electrical properties and magnetic properties.Key words:Agricultural Materials Science; physical characteristics;application status; development trend.1 农业物料的定义农业物料学是农业工程的基础学科,是农业机械化设计、农产品检测以及运输等方面研究的前提和基础,在农业发展中具有重要的理论意义和实践意义。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着农业科技的快速发展,我国农业科研成果在农业生产中的应用越来越受到重视。

当前我国农业科研成果在农业生产中的应用仍存在一些问题。

本文将探讨我国农业科研成果在农业生产中的应用现状,并提出相应的对策。

一是应用水平较低。

尽管我国在农业科研方面取得了一定的成果,但在农业生产中的应用水平相对较低。

一方面,由于农民对农业科技知识的了解和接受程度普遍较低,他们对新技术的应用并不积极。

农业科研成果在传统农业模式中的应用受到一定的限制,目前还没有形成完善的农业科技推广机制和服务体系。

二是推广应用不均衡。

我国的农业科研成果在推广应用方面存在一定的不均衡现象。

一些农业科研成果的应用主要集中在一些发达地区和大型农业企业,而一些农村地区和小农户无法及时受益。

这导致了农业发展的不平衡,也阻碍了农业科研成果在更广泛地区的应用。

三是应用成果转化率低。

目前,我国的农业科研成果转化率相对较低。

一方面,我国农业科研机构在农业科研方面投入巨大,但其主要精力仍集中在科研和论文发表上,对于应用成果的转化相对较少。

由于农业科研机构与农业生产主体之间缺乏有效的沟通与合作机制,科研成果无法有效转化为农业生产的实际效益。

一是加强农民科技培训。

加强对农民的农业科技培训,提高农民的科技知识水平和应用能力,让他们更好地掌握和运用科技成果。

二是完善农业科技推广机制。

建立健全农业科技推广机制和服务体系,提高农业科技推广的效率和覆盖面。

促进农村地区和小农户的农业科技成果的应用,实现农业科技的普惠。

在推动我国农业科研成果在农业生产中更好地应用的过程中,我们还应加强政策支持和财政投入,提高农业科技研发的投入强度,鼓励科技人员在农业科研领域的创新,并加强农业科技创新团队的建设。

提高我国农业科研成果在农业生产中的应用水平是当前我国农业发展的重要任务。

只有通过科技创新的强力推动,才能提高农业生产效率,促进农业可持续发展,并实现我国农业现代化的目标。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断发展,农业科研也取得了一系列成果,为农业生产提供了更好的支持和保障。

目前我国农业科研成果在农业生产中的应用仍存在一些问题和挑战。

本文将就我国农业科研成果的应用现状进行分析,并提出一些应对策略。

1. 科研成果丰富多样我国在农业科研方面取得了丰硕的成果,在作物栽培、土壤肥料、植物保护、农机化等领域都取得了令人瞩目的进展。

例如在作物方面,我们研发了一系列高产、抗病虫害的新品种,提高了农作物的产量和品质;在土壤肥料方面,开发了一些新型有机肥料和高效复合肥,提高了土壤的肥力和提高作物产量;在植物保护方面,研发了一些新型农药,有效控制了害虫和病害的发生;在农机化方面,研发了一些高效、节能的农业机械设备,提高了农业生产效率。

这些科研成果为农业生产提供了重要支持。

2. 应用推广仍存在差距尽管我国有着丰富的农业科研成果,但在实际的农业生产中,这些成果的应用却存在一定的滞后和差距。

一方面,部分农民对新技术、新品种的接受程度不高,传统的种植方式和经验仍然占据主导地位;部分农业科研成果的推广应用机制不够完善,缺乏有效的引导和支持措施。

由此导致,农业科研成果的应用在一定程度上受到了拉慢。

3. 技术推广普及仍需加强农业科研成果的应用需要通过技术推广普及来实现。

目前我国农业技术推广普及仍存在一些问题和不足。

一方面,部分农村地区的技术推广工作力度不足,农民缺乏对新技术的了解和接受;一些农业技术推广人员专业水平不高,缺乏切实有效的推广能力。

二、对策建议1. 完善科研成果的转化机制为了更好地推动农业科研成果的应用,我们需要完善科研成果的转化机制。

一方面,加强科研成果的产业化引导,鼓励科研机构与企业合作,推动科研成果向产业领域延伸;建立健全的科研成果转化资金支持机制,鼓励企业开展科技投入和科技创新。

2. 强化科技服务体系建设为了提高科技成果的应用效果,我们需要加强农业科技服务体系的建设。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断进步和发展,我国的农业科研也取得了长足的进步,不断涌现出一批批颇具影响力的科研成果。

这些科研成果在农业生产中的应用并不尽如人意,存在着一些问题和挑战。

本文将对我国农业科研成果在农业生产中的应用现状进行分析,并提出对策,以期能够更好地促进科研成果的应用,并推动我国农业生产的发展。

一、应用现状我国农业科研成果在农业生产中的应用现状并不乐观。

大部分农业科研成果往往停留在学术论文和专利申请的阶段,很难真正转化为生产力。

即便是一些科研成果得到了转化,但在实际生产中并没有得到广泛的应用。

一些新型农业机械、农药和肥料的研发虽然取得了一定的突破,但由于生产成本高、使用难度大等原因,农民并不愿意购买和使用,导致这些成果并没有发挥出应有的效果。

一些科研成果并不符合实际的生产需求,无法满足农民的实际需求,也导致了农业科研成果的应用受到限制。

二、存在的问题我国农业科研成果在农业生产中应用存在一些问题。

科研成果的转化机制不够完善,缺乏有效的桥梁将科研成果与实际生产紧密结合起来。

缺乏国家级的政策支持,许多科研成果在应用阶段缺乏政府的支持和鼓励,导致农业科研成果无法得到有效推广。

缺乏农民的参与和意识,农民对新的科研成果缺乏信心和接受度,导致这些成果无法在实际生产中得到应用。

三、对策建议针对我国农业科研成果在农业生产中的应用现状,我们有必要提出一些对策建议。

加强科研成果的转化机制,建立健全的科技成果转化机制,促进科研成果向市场转化。

加大政府的政策支持力度,制定相关政策,为农业科研成果的应用提供必要的支持和鼓励。

加强农民的参与和意识,提高农民对科研成果的认可度和接受度,鼓励农民参与农业科研成果的推广和应用。

加强农业科研成果的实际应用,引导科研团队走出实验室,走向田间地头,与农民深入沟通,了解农民实际需求,研发出符合生产需求的科研成果。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断进步和农业现代化的推进,我国农业科研成果在农业生产中的应用越来越广泛。

科研成果的应用可以极大地提高农业生产效率,增加农产品产量,改善农产品质量,保护农业生态环境,促进农民增收致富。

但与此我们也必须正视当前我国农业科研成果应用中存在的一些问题和不足之处,及时采取对策,推动科技创新在农业生产中的更好应用。

1. 杂交水稻的推广应用我国自20世纪70年代开始进行杂交水稻研究,取得了重大突破,并在80年代末首次推广应用,目前杂交水稻已成为我国主要稻作区的主导品种。

杂交水稻不仅提高了单产,而且增加了抗倒伏、耐涝、抗病虫害等优良性状,为农业生产带来了极大的收益。

2. 农产品安全生产技术的推广应用由于环境污染、化肥农药过度使用等问题,农产品的安全问题一直备受关注。

我国农业科研机构在农产品安全生产技术方面也取得了显著的成果,如有机肥料的生产利用、绿色防治技术的应用、食品安全快速检测技术等,为保障农产品的安全提供了有效手段。

3. 农业机械化、智能化技术的应用随着我国城镇化进程的加快,农村劳动力短缺的问题越来越凸显,因此农业机械化、智能化技术的应用显得尤为重要。

我国农业科研成果在农业机械化、智能化技术方面也取得了不少的创新成果,如智能化种植机械、智能化施肥机,大大提高了生产效率,降低了劳动强度。

1. 缺乏与市场需求紧密结合的科研成果我国农业科研成果在农业生产中的应用存在一个不容忽视的问题,即很多科研成果与市场需求脱节。

一些科研成果虽然在实验室中取得了成功,但在实际生产中却难以得到广泛应用,主要原因是与市场需求脱节。

科研机构应该更加关注市场需求,根据市场需求开展研究,确保科研成果更好地服务于农业生产。

2. 农民科技意识不强农业生产中的科技含量越来越高,需要农民具备一定的科技素养。

目前我国农民的科技意识还不够强,很多农民对新技术、新成果的接受程度不高,即使掌握了新技术也难以熟练运用。

水稻物料特性的研究与应用的研究情况摘要:水稻是我国的主要粮食作物之一,我国水稻种植面积十分的广阔。

近些年来有很多关于水稻物料特性的研究,主要服务于水稻的机械化生产。

本文概要的简介了这些研究的情况。

并提出自己对水稻物料特性研究的一些看法。

关键字:水稻物料特性研究情况我国是水稻大国,水稻种植面积占世界水稻种植面积的20%,总产量占世界的34%,居世界第一。

同时水稻也是我国的主要粮食作物。

我国的粮食作物主要有水稻、小麦、玉米等,水稻种植面积占全国耕地面积的1/4,稻谷产量约占粮食产量的40%以上,其中约有90%的稻田分布在南方。

水稻的机械化生产与国计民生休戚相关,历来受到国家重视。

近些年来,有关水稻种子物料特性和水稻机械化的研究很多。

在物料特性方面有种子物料特性、芽种物料特性、包衣种子物料特性等相关研究。

在机械化方面,有排种器技术,直播技术、育苗移栽技术等。

同时也有很多加工储藏物料学特性方面的研究,比如水稻热特性和爆腰抑制等。

还有部分研究从基因学和遗传学的角度对水稻的物料特性形成进行了解释。

本文主要介绍相关的研究内容和研究结果,并对这些内容和结果做概要总结,便于研究人员进行参考。

若对实验结果有疑问,请参照原文。

一、稻种的相关实验测定研究1. 东北农业大学的郭胜等做了《除芒稻种摩擦特性测定》。

以东北农业大学培育的四种稻谷品种为实验材料,分别测定稻谷种子除芒前、后滑动摩擦角、休止角、内摩擦角。

2. 郴洲职业技术学院的李雪珍等做了《杂交水稻种子物料特性的实验研究》,对汕优63在干、湿、露白三种状态下的播种特性和物理机械特性进行了研究,并提出在农机与农艺相结合的前提下改进农艺措施实现干谷直接播种的建议。

3. 吉林农业大学和吉林大学的袁月明等人做了《水稻芽种物料特性的研究》,以农大19号、农大13号、农大10号为实验材料,对吉林省生产中常用的3个不同品种水稻芽种的几何尺寸、内摩擦角、休止角、滑动摩擦角、悬浮速度及密度、千粒重进行了测试,为水稻芽种气吸排种器的设计提供依据。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断进步和农业科研的发展,我国农业科研成果逐渐得到广泛的应用。

这些农业科研成果在农业生产中扮演着重要的角色,为提高农业生产的效率、质量和可持续发展做出了重要贡献。

目前我国农业科研成果在农业生产中的应用还存在一些问题和困难。

本文将对我国农业科研成果的应用现状进行分析,并提出相应的对策。

1.农业科研成果的转化速度相对较慢。

虽然我国农业科研水平不断提高,但科研成果的转化周期较长,很多研究成果需要经过长时间的验证和实践才能投入实际生产中。

2.农业科研成果的应用程度不高。

尽管我国农业科研成果丰富,但在实际的农业生产中,很多成果尚未得到广泛的应用。

一方面,农民对新技术接受能力有限,缺乏科技转化的能力;一些农业科研成果存在适应性较差、应用成本较高等问题,限制了其应用范围和推广推广。

3.科研机构和农民之间的联系不够紧密。

科研机构和农民之间缺乏有效的沟通和合作,导致农业科研成果无法及时传递给农民,也限制了科研成果在农业生产中的应用。

1.加强农民科技培训和宣传。

通过加强对农民的科技培训和宣传,提高农民的科技接受能力和科技转化能力,使农民能够更好地运用科技成果提高农业生产效益。

2.加大对科研成果的推广力度。

加强与农业科研机构和农业技术推广部门的合作,积极推广和推广那些成熟、可行的科研成果,充分发挥科研成果的示范、引领和带动作用。

3.加强科研机构和农民的联系。

建立健全科研机构和农民之间的联系机制,加强信息交流和合作,建立科研成果转化的桥梁,更好地满足农民的需求。

4.增加对农业科研的投入。

加大对农业科研的投入力度,提高农业科研的效益,加快科研成果的转化和应用。

5.鼓励和支持农业创新。

加快创新驱动发展,激发农业科研的创新活力,发掘和培养农业科技人才,加强农业科技创新能力和创新机制的建设。

农业科研成果在农业生产中的应用是提高农业生产效益、推动农业可持续发展的重要手段。

我们要加强农民的科技培训,加大对科研成果的推广力度,加强科研机构和农民之间的联系,增加对农业科研的投入,鼓励和支持农业创新,以促进农业科研成果在农业生产中更好地发挥作用。

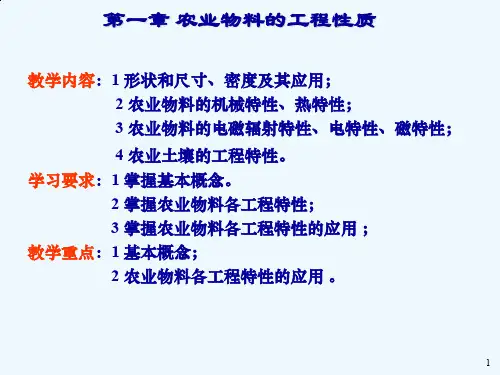

农业物料学是运用近代物理学理论、技术和方法,研究农业物料物理性质以及各个物理因子和生物物料相互作用的一门边缘学科,是物理学、工程学科和生物学各学科间的桥梁,是农业工程学科的基础,是是农业机械化及其自动化专业的一门专业选修课。

主要任务是系统学习农业物料的基本物理特性、流变特性、动力学特性、以及电学、光学、电学特性等基本理论、测试方法及应用。

二、教学目标要求1.理解和掌握农业物料的物理特性参数及其测试原理和方法;2.理解和掌握固态和液态农业物料的流变学基本理论;3.理解和掌握流体动力学特性基本理论及其测试原理;4.理解和掌握散粒体物料的力学特性基本理论及其测试原理;5.理解和掌握农业物料的热特性基本理论及其测试方法和原理;6.了解和理解农业物料的电磁学、光学和电学特性的基本知识。

三、理论教学内容及安排第1章绪论(1学时)1.1 农业物料学及其研究的意义1.2 农业物料特性研究的现状1.3 课程主要内容与学习方法第2章农业物料的物理参数(3学时)教学目标:理解形状和尺寸、密度、空隙率的测量原理。

掌握粒径和粒度、密度、空隙率、比表面积、水分和水分活性的概念,物料密度、空隙率、粒径和粒度、水分的测定方法。

重点、难点:重点是物料的形状和尺寸、密度、粒径和粒度、空隙率、比表面积、水分和水分活性的基本概念及其测定方法。

难点是圆度和球度的计算方法、水分和水分活性之间的相关理论关系等。

2.1 形状和尺寸(1学时)2.1.1 圆形和球形2.1.2 粒径和粒度2.1.3 曲率半径2.2 密度及其测量2.2.1 密度的定义2.2.2 密度的测量2.2.3 农业物料的密度2.3 孔隙率2.3.1 孔隙率的定义2.3.2 孔隙率的测量2.4 表面积和比表面积2.4.1 表面积和比比表面积的定义2.4.2表面积和比比表面积的测量2.5 水分和水分活性2.5.1 水分的表示方法2.5.2 水分活性2.5.3 水分的测定第3章固体农业物料的流变特性(6学时)教学目标:理解伯格斯模型、宾汉模型的流变方程及蠕变、应力松弛的基本概念,以及固体农业物料的流变性质及其测定;掌握农业物料流变特性的基本概念、理想物料的流变特性、麦克斯韦模型、开尔文模型的流变方程。

我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策随着科技的不断进步和农业机械化的发展,我国的农业生产方式正在发生改变。

大量的研究成果正在应用到农业生产中,许多新的技术正在取代传统的农业技术。

但是,目前我国农业科研成果在农业生产中的应用还存在一些问题和挑战。

本文将会分析我国农业科研成果在农业生产中的应用现状及对策。

我国的农业科研工作在近年来取得了一些显著成果。

例如,我国在作物育种、植保技术、农机装备等方面的研究水平大幅提高,取得了一些重要的成果。

但是,这些研究成果在农业生产中的应用还存在一些问题。

首先,农民对新技术的接受程度较低。

我国绝大部分农民所处的经济条件都比较落后,他们对新技术接受程度较低,大多数农民仍在使用传统的农业技术,这就限制了我国农业科研成果的应用。

其次,科研成果与实际生产存在脱节。

有些农业科研成果存在一定的理论性和实验性,在实际生产中应用时会遇到很多问题,需要经过一定的磨合和改进。

目前,一些科研成果还不能很好地适应我国的农业生产,这就限制了科研成果的大规模应用。

再次,机构之间的协调还有待加强。

我国的农业科研机构较多,各机构之间缺乏有效的合作和协调,使得科研成果难以在农业生产中得到广泛应用。

这就需要各机构之间加强合作,共同推进科技成果的转化应用。

1、加大科技普及力度。

政府和科研机构应积极开展科技普及工作,积极向农民宣传新技术在农业生产中的好处,增强农民对新技术的接受程度。

2、加强科研成果与实际生产的衔接。

科研机构应加强与实际生产的联系,通过和农民的交流和调研,了解实际生产中存在的问题,及时进行调整和改进,促进科研成果更好地适应我国农业生产。

4、提升研究人员的素质。

科研机构应重视研究人员的培训和素质提升,加强研究人员的创新意识和实践能力,提高科技成果的创新和转化能力,更好地促进农业科技的发展。

结论:总之,我国农业科研成果在农业生产中的应用仍存在问题,需要采取有效措施促进科技成果在农业生产中的转化应用。

农业物料的电特性运用班级:农机101班:赵进学号:10080304281农业物料的电学特性及其研究农业物料电特性主要是指农业物料在外加电场的作用下产生的导电特性、介电特性,以及其它电磁和物理特性。

1.1农业物料的电学特性农业物料大都含有具有极性的大分子,因此具有一定的荷电特性。

其组成成分不同,荷电也有所差异,在电场中的电特性将反映出其固有的本质特征。

农业物料的组织、成分、结构、状态与其电特性有着密切的联系。

农业物料不仅种类繁多,其组成结构也非常复杂。

农业物料组成成分一般有水、淀粉、糖和油等,它们当中包含大量的H,C”,F,P和Na。

等物质的不同组合都具有极性,在电场中复杂的电特性一定程度上表达出农业物料的理化特性。

表征农业物料电特性的电物理量有:电阻R、复阻抗z、电阻率P、电导率K、电容量C、复电容量C、介电常数、复介电常数。

农业物料的电学特性包括导电特性和介电特性。

导电特性是指物料导电能力,主要参数是电阻R或电导(电阻的倒数)。

介电特性是指生物分子中的束缚电荷对外加电场的响应特性。

其主要参数有相对介电常数、相对介质损耗因素、介质损耗角正切tan和介质等效阻抗{z}。

相对介电常数是电介质固有的一种物理属性,表示物料可能贮存的电场能量,反映该物料提高电路模型电容器电容量的能力。

损耗因素表示物料在交流电场中损耗的能量。

损耗角正切tan表示物料所消耗的能量与所蓄积的能量之比。

介质损耗:在高频电场作用下电介质被极化,有极分子在电场中不断地做取向运动,分子间发生碰撞和摩擦将消耗电能并转化为热能,称为介质损耗,其随交变频率的提高及电场强度的增强而增多,介质损耗和介质的介电特性有关。

1.2国外研究现状把农业物料作为电介质进行研究早在18世纪末国外就开展了研究工作。

1880年美国的奥斯本研制成功了世界上第一台静电别离机,用于清除面粉中的谷壳和杂质。

Nelson从2O世纪5O年代开始到2O世纪9O年代一直致力于种子电性质的研究和应用,发现种子的介电特性与含水率,密度和温度有很大关系,并模拟出数学模型。

农业物料基本参数研究现状及在农业工程中的应用

农业物料通常指与农业工程直接相关的动物、植物、微生物等农产品及与农业生产直接相关的一些生产资料(如种子,肥料,果实等)。

农业物料的种类不同,其物理特性也不同。

农业物料的物理特性主要包括农业物料的基本物理特征、力学特性、电特性、光特性、热特性等,以及某些特性之间的相互影响]1[。

随着农业现代化进程的不断发展,农业物料物理特性的研究领域不断拓宽和加深,研究方法、测试手段和技术不断改进,研究成果在农业生产和农业物料加工机械装备及系统的设计、生产工艺过程的检测与控制等领域得到了广泛的应用。

对农业物料特性研究的目的就是在于使农业工程提高工作质量, 减少损失和创立新理论、新原理、新技术, 开拓新领域。

更好地将工程技术应用于农业生产,满足农业生产需要,促进农业不断发展,以获得最大的经济效益、生态效益和社会效益。

作为农业物料学中主要研究对象——农业物料基本物理特性,主要包括物料的单元素尺寸、综合尺寸、外观形状和颜色、密度、空隙率、摩擦因数、表面特征、宏观和微观结构等。

农业物料的种类繁多,其基本物理特性各异,研究内容丰富,许多研究成果得到了广泛应用。

形状和尺寸

在许多应用中,如机械分选和分级、气流输送和分离以及产品的热处理等都必须精确地确定物料的形状和尺寸,物料的形状和尺寸是不可分割的两个参数。

Marchant等人]2[就对马铃薯的尺寸和形状特性参数进行了研究,设计出一种计算机视觉系统,能把马铃薯按不同尺寸和形状分成不同的级别,分选速度可达到40个/min。

王文奎]3[对常见农产品的几何形态、纤维性、软脆性、硬脆性、塑韧性、弹性、粘附性等物理特性及相应的切片加工工艺进行了分析研究,给出不同物理性状农产品最佳切制加工工艺方法,为农产品深加工切片工艺装备的研发提供了技术支持。

根据农产品物料的大小、形状、色彩、文理、表面缺陷等基本物理特征,利用机器视觉技术可实现农产品品质检测分级。

密度和比重

而对于农业物料的体积、密度和比重在许多场合也都是必不可少的原始数据,例如干草的干燥和贮存、贮存仓、青贮仓的设计、青贮料的机械压缩、颗粒饲料和草饼的稳定性、分离和分级、气流和水力输送、种子纯度测定和成熟度评定等都需要密度和比重的数据。

张桂华等人]4[对包衣稻种的粒径、球度、千粒重、密度、休止角、摩擦角等物理参数进行了测试研究,其研究结果为排种器结构和排种性能设计提供了设计依据。

李诗龙]5[和Mrema等人]6[研究了油菜籽的形态、结构、细胞组织、散体的密度、摩擦因数、弹性模量和泊松比以及渗透性和吸附性等物理特性,对油菜籽的预处理方法和压榨工艺选择,提高油脂提取效率有重要的指导意义。

水分和活性

农业物料和食品中都含有一定的水分,水是维持懂、植物生存必不可少的物质之一,也

是组成成分中含量最多的成分。

农业物料中水分不仅是影响物料其他所有物理特性的最重要的成分,而且它还影响食品的风味,腐败和发霉。

干燥食品吸潮后还会发生许多物理性质的变化,如面包和饼类的变硬就不仅是失水干燥,而且也是由于水分变化造成淀粉结构发生变化的结果。

香肠的口味就与吸水、持水情况关系十分密切。

所以,农业物料含水量对其鲜度、硬软性、流动性、呈味性、保藏性和加工性等许多方面有着极为重要的关系。

在实际最新的应用中:比如应义斌等人]7[根据柑橘表面色泽和固酸比与柑橘成熟度的关系,利用机器视觉技术,建立了用于柑橘成熟度检测的机器视觉系统。

Rehkugler]8[等人根据苹果表面的碰伤特点,应用黑白图像处理技术对苹果表面的碰伤进行检测,并能根据美国的苹果等级标准进行分级。

颜色等其他参数

而在农业物料中对于其颜色等其他物理参数的应用中同样十分的广泛,比如张健平等人]9[对烟叶的颜色特征进行了分析,并利用计算机图像处理技术,综合运用多种色度系统得出了烟叶颜色的定量分析判别方法,可作为烟叶分级的辅助手段。

小结:现代农业工程日益普遍地应用机械学、电学、光学、声学等各种技术手段和方法,基于农业物料基本物理参数的研究及相关技术,在作物生产过程的调节与控制、作物收获、果实采摘、农产品品质检测、分选分级、农业机械装备的设计制造等各领域有广阔的应用前景。

因此,对农业物料基本物理参数和相关技术的研究有重要的意义。

积极开展该领域的研究与技术开发,对不断提高我国农业现代化装备水平有极大的推动作用。

参考文献:

[1]姜瑞涉,王俊.农业物料物理特性及其应用[J].粮油加工与食品机械,2002(1):35~37.

[2] Marchant J A,Onyango C M,Street M J.High speed sorting of potatoes using computer

vision[J].Transactions of the ASAE,1988,88:35-40.

[3] 王文奎.不同几何形态与物理特性的农产品切制加工工艺技术初探[J].农业工程学报,

2004,20(6):35-39

[4] 张桂华,汤楚宙,熊远福,等.包衣稻种物理特性的测定及其应

用[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2004,30(1):68-70

[5] 李诗龙.油菜籽的物理特性浅析[J]中国油脂,2005,30(2):17-20

[6] Mrema G C,McNulty P B .Microstructure of rapeseed and cashew as related to

mechanical oil expression[J].Ir.J.Food Sci.Technol,1984(8):59-66

[7] 应义斌,饶秀勤,马俊福,等.柑橘成熟度机器视觉无损检测方法研究[J].农业工程学

报,2004,20(2):144-147

[8] Rehkugler G,Throop E.Apple sorting with machine vision[J].Tramsactions of the

ASAE,1986,83(2):766-772

[9] 张健平,吴守一,方如明.烟叶颜色测量与分析[J].江苏工学院学报,1993,14(4):7-13。