2017年秋高中历史人教版选修4第一单元 古代中国的政治家 _1

- 格式:pptx

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:5

第2课 盛唐伟业的奠基人——唐太宗预习导引知识点一 东征西讨定基业1.反隋建唐(1)背景:隋炀帝的残暴统治导致全国农民起义风起云涌,隋朝覆亡已是大势所趋。

(2)过程⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ ①树立义旗:617年,李渊正式举起反隋大旗, 锋芒直指隋朝的统治中心——关中。

②收揽人心:一面废除隋朝严酷的法律,开仓济贫;一面收编各地的反隋义军,取得各地士绅 的支持。

③推翻隋朝:李渊军队开进长安,618年三月,隋炀帝在江都被部下所杀,隋朝灭亡。

④建立唐朝:李渊在长安建立唐朝,李世民受封为秦王。

2.统一全国 (1)从617年到618年,李世民率军击败薛举集团,消除了来自背后的威胁。

(2)击溃勾结突厥攻入河东地区的刘武周集团。

(3)打败窦建德部和王世充集团。

624年,唐朝统一全国。

知识点二 击破东、西突厥1.“玄武门之变”626年,李世民发动兵变,逼父退位,自己当上了皇帝,年号贞观,李世民就是唐太宗。

2.大败东突厥(1)原因:贞观初年,东突厥长驱直入,兵临渭水北岸。

(2)过程⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ ①战争:629年,派李靖、李分路出击东突厥; 630年,突利可汗投降,后来唐军俘获颉利可汗,东突厥灭亡。

②管理:东突厥灭亡后,唐太宗把投降的东突厥人安置在东自幽州、西至灵州一带;封突利可汗为顺州都督,颉利可汗为右 卫大将军。

(3)意义:巩固了北方的边防,为唐初经济的发展创造了有利条件。

3.进军西域 (1)举措⎩⎨⎧ ①635年,派李靖等深入吐谷浑腹地,挫其精锐。

②642年,先后灭掉焉耆、龟兹,最后灭掉西突厥。

③派遣文成公主入藏,与松赞干布成婚。

从此, 双方之间的来往更加频繁。

(2)意义⎩⎨⎧ ①巩固了西北边疆,扩大了版图,使中西交通 迅速发展起来,唐朝成为当时世界上最强大 的国家之一。

②唐太宗被漠南、漠北的各族首领称为“天可汗”。

知识点三 贞观之治1.含义 唐太宗在位期间(627~649),封建政治比较开明,社会经济迅速发展,社会秩序比较安定,是封建社会的一个黄金时代,史称“贞观之治”。

第一单元古代中国的政治家一、教学目标【课程标准】简述秦始皇兼并六国、建立中央集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过;列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用;评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

1. 简述秦始皇兼并六国的主要史实。

2. 简述秦始皇建立中央集权制度和巩固国家统一的主要措施。

3. 评价秦始皇的历史功过。

4. 感受秦始皇的雄才大略和雄心抱负。

5. 列举“贞观之治”的主要表现:用人、纳谏、轻徭薄赋和处理民族关系等方面。

6. 探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用。

7. 体会纳谏与用贤,对治国安邦的重要意义8. 列举康熙帝在巩固统一的多民族国家中的举措:平定三藩之乱和噶尔丹叛乱、抗击沙俄侵略和签订《尼布楚条约》、统一台湾。

9. 评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

10.强化统一的多民族的国家意识。

【考试说明】古代中国的政治家二、教学过程(一)统一中国的第一个皇帝秦始皇1.简述秦始皇兼并六国的主要史实:(1)条件:①春秋战国历史发展的趋势;②商鞅变法后,秦国确立封建制度,社会经济迅速发展。

经济的发展为秦国统一天下提供了条件(奠定了基础)。

③人民渴望统一。

④秦王嬴政广泛吸引各国贤士,采取正确的统一方略。

(2)过程:从公元前230年到公元前221年,穷十年之功,先后灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成了统一。

2.简述秦始皇建立中央集权制度和巩固国家统一的主要措施:(1)建立专制主义中央集权制度①建立皇帝制度;②中央设三公九卿;③地方推行郡县制。

(2)巩固统一的措施①军事上:南征百越,北击匈奴,修筑长城。

——设郡县管辖,奠定了中国统一多民族国家的基本疆域。

②文化上:统一文字,以小篆作为标准字体通行全国。

——有利于国家的统一和国内经济文化的交流。

③经济上:统一货币、度量衡;建立起以咸阳为中心的水陆交通网。

——促进各地经济文化的交流和发展。

3.评价秦始皇的历史功过(1)是杰出的政治家①秦始皇顺应历史潮流,灭六国统一全国,结束诸侯长期割据混战的局面,有利于人民生活的安定和社会生产的发展,符合广大人民的愿望。

高二历史选修(4)第一单元古代中国的政治家人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容:高二历史选修(4)第一单元古代中国的政治家二. 重点、难点1. 重点:秦始皇、唐太宗、康熙帝的历史功绩2. 难点:客观评价秦始皇、唐太宗、康熙帝三. 课堂教学:第一课统一中国的第一个皇帝秦始皇(一)统一六国1. 背景(原因)总体状况:天下分裂,诸侯割据,战争频繁。

西周开始分封,到春秋末年,1OO余个诸侯小国经过“强凌弱,众暴寡”,逐渐形成战国时期的七雄并立。

公元前247年,13岁的赢政登上秦王的宝座。

他22岁亲政以后,很快独揽大权,加快兼并六国的战争步伐。

①春秋:诸侯林立——战国七雄======统一是大势所趋;西周开始分封,到春秋末年,1OO余个诸侯小国经过“强凌弱,众暴寡”,逐渐形成战国时期的七雄并立。

公元前247年,13岁的赢政登上秦王的宝座。

他22岁亲政以后,很快独揽大权,加快兼并六国的战争步伐。

②战争灾难,人民渴望统一=======统一是民心所向;战国时代频繁的战争给人民生产和生活带来无穷灾难,久经战乱的人民都渴望统一。

③经济发展,民族交融,地区间交流加强======社会基础;④秦国实力强大:a、商鞅变法,确立封建制度,社会经济迅速发展早在商鞅变法后,秦国确立封建制度,社会经济迅速发展。

经济的发展为秦国统一天下提供了条件。

⑤秦王赢政雄才伟略秦王赢政为了实现统一,广泛吸引各国贤士,如楚国的李斯、魏国的尉缭。

在统一方略上,秦王采纳李斯的建议,从弱小的韩国开刀,再扫除两翼,最后灭齐。

秦王对秦国的劲敌赵某某用离间计,先使赵王杀死名将李牧,自毁长城,随后攻下赵都某某并俘虏赵王;引黄河水淹没魏都大梁,使魏都城墙倒塌,魏国灭亡;对楚国,秦王请出老将王翦,并倾全国之兵归王翦指挥,强攻灭楚,此后,灭燕灭齐势如破竹,终于完成统一六国的大业。

2. 战略方针:“远交近攻,各个击破”3. 经过:韩、赵、魏、楚、燕、齐4. 影响:①地位:划时代的历史意义②政治:结束分裂割据局面,国家走向统一③经济:有利于社会经济的恢复与发展④人民:生活安定⑤民族:交流融合(二)建立集权统一国家1. 政治上:建立专制主义中央集权制度(1)含义:专制主义是一种决策方式,主要体现在皇位终身制和世袭制上,特征是皇帝个人独裁专断,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财权都具有独断性和随意性;中央集权的特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须充分执行中央的政令,一切服从于中央。

专题一古代中国的政治家一.课程标准1.简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

2.列举“贞观之治”的主要表现(识记),探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用(运用)。

3.评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

二.基础梳理(一)秦始皇—千秋功过秦始皇1.秦始皇统一六国(“秦王扫六合”)条件(1)时代趋势:安定统一成为时代的呼声(根本原因)。

(2)国力基础:秦孝公任用商鞅变法,国力强盛,奠定了兼并六国的坚实基础。

(3)个人条件:嬴政坚忍刚毅的性格和敏锐迅捷的决断力、雄才大略。

(4)重用人才:破格录用一批谋臣猛将,善于发现人才,礼待人才,并能用人不疑。

2.秦始皇建立中央专制集权国家的的主要史实①政治上:建立皇帝制,推行郡县制和三公九卿制。

(君主专制中央集权制度)②经济上:承认土地私有,奖励移民垦荒,鼓励耕织,重农抑商;统一货币、度量衡、车轨。

③军事上:修筑长城,北击匈奴,南征百越,增设闽中、南海、桂林、象郡,奠定经中国统一多民族国家的基本疆域。

④文化上:统一文字(小篆)有利于国家的统一和国内经济文化的交流。

焚书坑儒,统一思想。

⑤交通上:建立起以咸阳为中心的水陆交通网,有利于各地经济的发展和交流。

3.秦始皇的暴政和秦朝灭亡的原因暴政:①焚书坑儒,钳制了思想,摧残了文化。

②横征暴敛,修长城、仿建六国宫殿、建阿房宫、郦山陵。

③严刑酷法秦亡的原因:根本原因:秦的暴政;直接原因:秦末农民起义。

4.评价秦始皇秦始皇顺应历史潮流,灭六国统一了中国,结束了诸侯长期割据混战的局面,符合广大人民的愿望;他建立了君主专制中央集权制度,统一文字、货币、度量衡等,巩固了统一,促进了各地区各民族之间的经济文化交流,对后世产生了深远影响;他通过统一战争,扩大了疆域,使秦朝成为我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

以上说明秦始皇是对我国历史作出过巨大贡献,产生过巨大影响的皇帝。

但是他又是统治残暴的封建皇帝。

选修4第一单元《古代中国的政治家》学案单元解读一、解读单元标题:《古代中国的政治家》1、时代:中国古代(二、三百万年前—1840年)封建社会(公元前476年—1840年)2、地域:中国3、人物类型:政治家二、解读单元体系:统一中国的第一个皇帝秦始皇(秦朝)大唐盛世的奠基人唐太宗(唐朝)统一多民族国家的捍卫者康熙帝(清朝)1、时代秦朝——统一的封建国家的开始唐朝——统一的封建国家的高潮清朝——统一的封建国家的衰落(我国疆域正式形成时期)2、人物及其贡献:秦始皇—统一中国;第一个皇帝(汉族)唐太宗—大唐盛世的奠基人(汉族)康熙帝—统一多民族国家的捍卫者(满族)三、解读单元课标要点:1、简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

2、列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的作用。

3、评述康熙帝在巩固统一多民族中的作用。

高考展望1.本专题设计的三位古代政治家,在旧高考中都从不同的侧面进行过考查,今后高考的命题中仍然会关注,他们对多民族国家发展的贡献应是考查重点。

其次,作为一个成功的“人”,他们身上哪些特质值得借鉴,在学习中也应注意。

2.注意康熙帝统治时代的中国和西方的比较,从历史发展的趋势分析中西历史发展的不同特点,也应是将来高考命题的基本方向。

知识梳理条件(客观条件、主观条件秦统一中国过程(韩→赵→魏→楚→燕→齐)疆域政治:经济:思想文化:建立中央权的统一国家法律:军事:交通:思想文化专制繁重的徭役、兵役残酷的刑罚赋税沉重、土地兼并严重秦始皇的暴政玄武门之变(课外阅读 实质,结果)贞观之治的出现 原因: 表现:晚年的自我反省 (课外阅读 )少年皇帝(课外阅读)面临困难维护国家主权 两次雅克萨之战,迫使沙俄签订《尼布楚条约》(2)政治方面:(3)民族关系:概念:政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣 、民风淳厚、民族融合、中外交流繁荣 政治、经济、文化、民族关系、对外关系 巩固 统一 国家 平定三藩收复台湾平叛噶尔丹加强对民族宗教文化的控制加强蒙藏 民族团结 ( ) ( ) ( )(4)人民愿望:(5)统一中心:主观条件:(6)秦王赢政:贞观之治的表现1、政治方面:2、经济方面:3、文化方面:4、民族关系:1)、政策:2)、内容:3)、影响5、对外关系1)、政策:2)、内容:3)、影响重点问题分析1、如何评价秦始皇的历史功过?2、探讨唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用3、康熙帝即位之初,遇到了什么问题?他如何应对(措施)?这些措施有何影响?思维拓展(发展要求,有时间可以讲解)1.关于评价古代政治家的功过,建议结合教材,从以下几个方面思考。

选修4第一单元《古代中国的政治家》教案一、三维目标1、知识与能力:了解秦始皇、唐太宗、康熙帝的主要活动,理解他们的历史贡献,并将他们置于特定历史条件下进行具体分析,科学地评价历史人物。

2、过程与方法:运用概括、设问、课堂讨论的教学方法,以辨证唯物主义和历史唯物主义的基本观点为依据,开展评说重要历史人物的教学活动,从而正确把握个人与社会、个人与自然的关系。

3、情感态度价值观:用心体会这些重要历史人物的奋斗历程和探索精神,感受他们的独特个性和魅力,从中汲取历史智慧和人生经验,进而确立强烈的历史使命感和社会责任感。

二、教学重难点重点:评价秦始皇的历史功过;康熙帝巩固统一多民族的主要措施。

难点:探讨唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用。

三、课标要求简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过;列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的作用;评述康熙帝在巩固统一多民族中的作用。

四、设计思路本节课主要通过概括、设问、课堂讨论的教学方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题能力。

进一步认识历史学习的一般过程是一个从感知历史到不断积累历史的过程,也是一个不断加深对历史和现实理解的过程;同时还是主动参与、学会学习的过程。

在教学中,老师要努力教会学生掌握历史学习的基本方法,使学生能基本做到论从史出,史论结合;注重探究学习,善于从不同的角度发现问题,积极探索解决问题的方法;注意培养学生养成独立思考学习的习惯,以及能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐述的能力。

五、教学准备教师1、分析学生基础比较薄弱,复习注重课本基础知识的落实。

2、布置学案,明确本单元教学知识的重难点。

学生1、课前预习本单元知识。

2、对学案相关问题进行思考,使复习课效率更高。

六、教学活动设计【导入复习课】展示诗句材料,让学生积极参与,拉近与课本的距离。

【单元解读】一)、解读单元标题:《古代中国的政治家》1、时代:中国古代(二、三百万年前—1840年)封建社会(公元前476年—1840年)2、地域:中国3、人物类型:政治家二)、解读单元体系:统一中国的第一个皇帝秦始皇(秦朝)大唐盛世的奠基人唐太宗(唐朝)统一多民族国家的捍卫者康熙帝(清朝)1、时代秦朝——统一的封建国家的开始唐朝——统一的封建国家的高潮清朝——统一的封建国家的衰落(我国疆域正式形成时期)2、人物及其贡献:秦始皇—统一中国;第一个皇帝(汉族)唐太宗—大唐盛世的奠基人(汉族)康熙帝—统一多民族国家的捍卫者(满族)三)、解读单元课标要点:1、简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

专题一古代中国的政治家第1节千秋功过——秦始皇德清高级中学闻霞★考纲:简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

★考点:简述秦始皇兼并六国的主要史实;简述秦始皇建立中央专制集权制度和巩固国家统一的主要措施;评价秦始皇的历史功过,感受秦始皇在国家统一过程中的雄才伟略。

★基础知识一、秦统一六国1、条件:⑪客观:①经济:封建经济的发展要求结束分裂,同时又为统一提供了物质基础。

②政治:争霸兼并战争使国家由区域性向大一统发展。

③民族:各民族逐步融合,民族凝聚力加强。

④群众:诸侯割据混战,加深了人民的困苦,人民厌战渴望统一。

⑤思想:法家关于建立君主专制的中央集权封建国家的理论。

⑫主观:①商鞅变法奠定经济和军事基础,实力最强,具备进行统一战争的条件(根本原因)②嬴政雄才大略,广罗人才和“远交近攻”的统一策略。

2.过程:公元前230年~前221年,先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐(方式:兼并战争)3.意义:⑪结束了春秋战国以来分裂割据局面,建立了统一的多民族国家,从此进入大一统时代,祖国版图初步奠定⑫有利于生产的恢复与发展、有利于人民生活的安定,有利于民族融合,有利于增强中华民族凝聚力二、秦巩固统一的“大一统”措施三、评价秦始皇1、功:秦始皇是杰出的政治家,是统一多民族国家的奠基人,被后世尊为“千古一帝”⑪顺应历史潮流,灭六国统一中国,结束诸侯长期割据混战的局面,符合人民的愿望;⑫建立皇帝制、三公九卿制和郡县制在内的专制主义的中央集权制度,对当时和后世产生深远影响。

⑬统一文字货币、度量衡,促进了经济发展和各地区各民族经济文化的交流,巩固了国家的统一。

⑭北击匈奴,修筑长城,南征百越,促进了民族融合,建立中国历史上第一个统一的多民族国家。

2、过:秦始皇是统治残暴的封建皇帝,是中国历史上著名的暴君(秦始皇暴政表现)⑪徭役兵役繁重,滥用民力物力,修建阿房宫、骊山陵墓,修筑长城等,破坏了生产,加重了人民负担⑫焚书坑儒,实行思想文化专制,摧残了文化,钳制了思想。

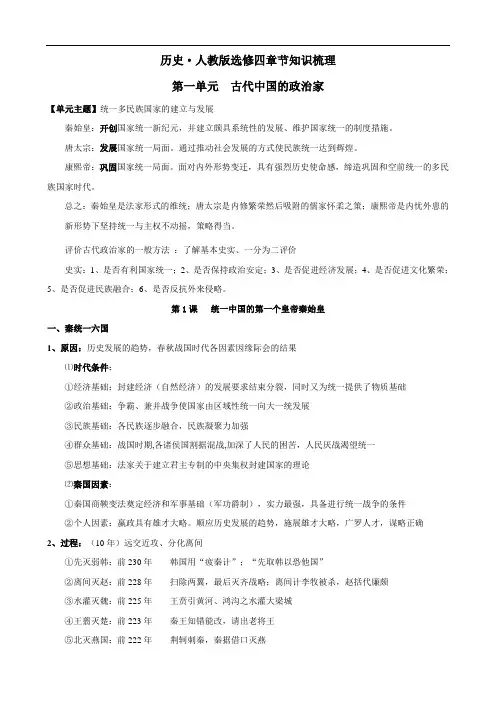

历史·人教版选修四章节知识梳理第一单元古代中国的政治家【单元主题】统一多民族国家的建立与发展秦始皇:开创国家统一新纪元,并建立颇具系统性的发展、维护国家统一的制度措施。

唐太宗:发展国家统一局面。

通过推动社会发展的方式使民族统一达到辉煌。

康熙帝:巩固国家统一局面。

面对内外形势变迁,具有强烈历史使命感,缔造巩固和空前统一的多民族国家时代。

总之:秦始皇是法家形式的维统;唐太宗是内修繁荣然后吸附的儒家怀柔之策;康熙帝是内忧外患的新形势下坚持统一与主权不动摇,策略得当。

评价古代政治家的一般方法:了解基本史实、一分为二评价史实:1、是否有利国家统一;2、是否保持政治安定;3、是否促进经济发展;4、是否促进文化繁荣;5、是否促进民族融合;6、是否反抗外来侵略。

第1课统一中国的第一个皇帝秦始皇一、秦统一六国1、原因:历史发展的趋势,春秋战国时代各因素因缘际会的结果⑴时代条件:①经济基础:封建经济(自然经济)的发展要求结束分裂,同时又为统一提供了物质基础②政治基础:争霸、兼并战争使国家由区域性统一向大一统发展③民族基础:各民族逐步融合,民族凝聚力加强④群众基础:战国时期,各诸侯国割据混战,加深了人民的困苦,人民厌战渴望统一⑤思想基础:法家关于建立君主专制的中央集权封建国家的理论⑵秦国因素:①秦国商鞅变法奠定经济和军事基础(军功爵制),实力最强,具备进行统一战争的条件②个人因素:嬴政具有雄才大略。

顺应历史发展的趋势,施展雄才大略,广罗人才,谋略正确2、过程:(10年)远交近攻、分化离间①先灭弱韩:前230年韩国用“疲秦计”;“先取韩以恐他国”②离间灭赵:前228年扫除两翼,最后灭齐战略;离间计李牧被杀,赵括代廉颇③水灌灭魏:前225年王贲引黄河、鸿沟之水灌大梁城④王翦灭楚:前223年秦王知错能改,请出老将王⑤北灭燕国:前222年荆轲刺秦,秦据借口灭燕⑥完胜灭齐:前221年孤掌难鸣,势如破竹3、意义①结束了春秋战国以来封建诸侯割据的分裂局面,为我国统一多民族国家的建立与发展奠定了基础,符合历史发展的要求;②为社会经济的恢复与发展,为各族人民的安定生活和相互交往,提供了有利条件,符合各族人民的共同愿望。

单元整合知识建构一、秦始皇1.登上政治舞台(1)公元前247年,即秦国国君位。

(2)亲政以后,很快独揽大权,加快兼并六国的战争步伐。

2.主要历史功绩(1)从公元前230年到公元前221年,灭掉六国,统一中国,适应了人民要求统一的愿望。

(2)确立皇帝制度,在中央建立三公九卿制,在地方上全面推行郡县制,在全国形成一个空前的专制主义中央集权国家,对后世产生了深远影响。

(3)采取许多措施,巩固统一:统一文字、货币、度量衡、车轨,大力发展全国交通;多次对匈奴和南越进行战争,修筑长城,巩固边防。

二、唐太宗1.登上政治舞台(1)唐朝建立后,李世民率军取得了统一战争的决定性胜利,并逐渐完成了对全国的统一。

(2)626年,李世民发动玄武门之变,为取得皇位奠定了基础。

(3)626年,他登上皇位,攫取了唐朝的最高统治权。

2.主要历史功绩(1)实行开明的民族政策:击败东突厥后,采取了缓和东突厥人反抗并使之为唐朝政权服务的方法,解除了来自北方的威胁;进军西突厥,加强同西域的往来,巩固了西北边疆;和吐蕃建立密切关系,并派文成公主入藏。

(2)实行开明的统治政策,造就“贞观之治”的局面:善于用贤和纳谏,提倡发展农业生产,减轻徭役赋税,使社会生产得到恢复和发展,文化艺术日趋繁荣,中国封建社会出现了空前繁盛的局面。

(3)实行开放的对外政策:对中外交往采取积极友好的态度,对外来文化采取开放的政策。

三、康熙帝1.登上政治舞台(1)1661年,继皇帝位,政务由四位辅政大臣主持。

(2)1669年,铲除了专权的鳌拜集团,独揽大权。

2.主要历史功绩(1)平定了三藩之乱,扫除了地方割据势力,加强了对西南边疆的控制。

(2)1681年,派军攻占台湾,设置台湾府,隶属福建省,将台湾置于中央政府的统一管辖之下。

(3)组织两次雅克萨自卫反击战,抗击沙俄的侵略,并最终使中俄双方在平等的基础上签订了《尼布楚条约》,从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都属中国领土。

古代中国的政治家教学说明选修(4)——中外历史人物评说,属于文科班学生拓展学习内容。

通过对历史人物的深入研究与学习,可以使同学们真切地感受和理解历史上的重大事件,并更清晰地理顺历史发展脉络。

其中22位“代表人物”各有特色,他们所处的历史时代、他们的成长过程、主要活动各不相同,但有一点是共同的,那就是他们都对中国或世界历史发展进程产生过重要影响。

如何评价纷繁复杂甚至教材不曾提及的历史人物是本教材留下的艰巨任务。

为此,拟订一份“如何评价历史人物”的学习指导书面材料,请学生阅读体会,并在教学中时时贯彻,从而使学生总结出一套基本全面的评价原则和方法,做到“人人会评、会评人人”!第一单元截取中国古代三位著名的政治家,包含封建初期、中期、晚期三个历史阶段,从他们的历史贡献来综合评价。

这一单元的讲评尤为关键,需要教师给学生树立一个人物评价的“方向”,且课文不少内容与必修三套教材紧密关联,需要不时联系回忆。

设计思考立足文本,以自主阅读和规范表达为中心;教师紧扣课标和“指导意见”的“学习要求”设计问题,学生通过阅读文本解决问题。

单元教学目标一、课标内容1.简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

2.列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用。

3.评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用二、教学要求第一课统一中国的第一个皇帝秦始皇第二课大唐盛世的奠基人唐太宗第三课统一多民族国家的捍卫者康熙帝三、教学建议本单元可分5课时教学。

1.教学过程中可联系必修I专题一中的有关内容,使学生更好地把握上述历史人物在社会发展中的重要地位和作用。

2.教学中可对上述三位重要帝王作比较分析,寻找其共性和个性,让学生感受这些历史人物的非凡才智。

教学中还可结合现实引导学生谈谈历史的借鉴意义。

3.教学中可通过多种途径搜集有关的文字、图片、影像等资料,创设生动的历史情境,感受三位帝王所处的不同历史时代,提高学生评价历史人物的能力。