大面积脑梗死的诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:9

大面积脑梗死的早期CT诊断分析【摘要】大面积脑梗死是一种严重的脑血管疾病,早期CT诊断对于及时采取治疗具有重要意义。

本文首先介绍了脑梗死的病因与病理生理特点,然后详细探讨了早期CT在大面积脑梗死诊断中的应用。

接着分析了大面积脑梗死的早期CT表现特点,并指出了诊断中常见的误区和需要注意的事项。

最后讨论了大面积脑梗死的早期CT诊断对治疗的指导意义,强调了早期诊断的重要性。

结论部分强调了大面积脑梗死的早期CT诊断在临床中的重要性,并展望了未来发展的方向和应用前景。

通过本文的阐述,有助于医生更加准确地进行大面积脑梗死的早期CT诊断,提高治疗效果和患者生存率。

【关键词】脑梗死、早期CT诊断、大面积、病因、病理生理、表现特点、误区、注意事项、治疗指导意义、重要性、发展方向、应用前景。

1. 引言1.1 大面积脑梗死的早期CT诊断分析概述大面积脑梗死是一种严重的脑血管疾病,常见于高危人群,发病迅速,病情危重,易导致严重的神经功能障碍甚至死亡。

早期CT检查在大面积脑梗死的诊断和治疗中具有非常重要的意义。

本文将详细分析大面积脑梗死的早期CT诊断方法,探讨其应用及意义。

在临床实践中,早期CT检查是诊断大面积脑梗死的重要手段之一。

通过CT技术可以清晰地显示脑组织的灌注情况,帮助医生及时准确地发现脑梗死的影像学表现,为临床治疗提供重要参考。

通过早期CT检查还可以及时评估患者的病情严重程度,指导后续治疗方案的选择,提高治疗效果,减少患者的病情恶化风险。

本文将对脑梗死的病因病理特点、早期CT在诊断中的应用、大面积脑梗死的早期CT表现特点、诊断误区和注意事项、以及诊断对治疗的指导意义等方面进行系统性的分析和探讨,旨在为临床医生提供更全面、准确的诊断参考,为患者的治疗和康复提供更有效的支持。

2. 正文2.1 脑梗死的病因与病理生理特点分析脑梗死是由于脑血管阻塞或破裂导致脑部血液供应中断而引起的急性脑组织缺血、缺氧和营养物质以及代谢废物在局部脑组织中堆积造成的一种疾病。

38例大面积脑梗塞患者的临床分析与治疗【摘要】目的探讨大面积脑梗塞患者的临床治疗分析方法。

方法针对38例大面积脑梗塞患者的临床试验和治疗中出现的问题进行研究与探讨。

结果 38例大面积脑梗塞患者在接受治疗中发现引起患病的原因主要是和病状部位的大小有关系,有头痛、耳鸣、半身不遂等症状。

结论大面积脑梗塞在治疗中要重视临床分析,对脑梗塞进行辨证试验,依病症调整治疗方案,改善临床症状,促进疾病康复,从而改善患者的生活质量和对治疗疾病的信心。

【关键词】大面积脑梗塞;临床分析;治疗脑梗塞主要是脑部供血不足,导致局部的脑组织阻塞及坏死,但是通常人们都是把脑梗塞理解为脑血管阻塞。

目前大面积脑梗塞占大约8%-10%左右,发病期间总是很突然、速度很快,近两年我院接诊的大面积脑梗塞患者共38例,现将临床分析和治疗方法总结如下。

1 临床资料在本组资料中,男性所占比例大于女性,年龄在35-75岁左右,其中29-39岁的有4例,39-49岁的有3例,49-59岁的有10例,59-69岁的有7例,69岁以上的有12例。

2 治疗方法根据以上全国病例的诊断结果来看,大面积脑梗塞患者的发病期有急性和慢性之分,对于急性期患者来说,应采取快速有疗效的治疗方法,一般常用的方法如下:溶血栓疗法、高压氧治疗法等。

溶血栓疗法是在血栓形成的初期进行治疗,血栓形成初期含有较多的水分,较易溶解,运用溶栓法治疗有效果好、吸收好,疗程短等特点,但是在治疗期间应注意观察病情,以免引起在治疗中出现脑出血等严重的后果。

患者在接受治疗的期间可能会出现死亡现象,主要是因为患者在治疗或手术期间身体内器官发生功能的衰竭或者出现并发症导致。

经过大量的临床试验证明,对于治疗大面积脑梗塞患者的治疗方法较单一,主要是以西药西医为主的治疗。

3 结果38例大面积脑梗塞患者在接受治疗中发现引起患病的原因主要是和病状部位的大小有关系,有头痛、耳鸣、半身不遂等症状。

4 讨论大面积脑梗塞是脑梗塞中比较严重的疾病之一,无论是其病情、死亡、残疾都有较大的发生率。

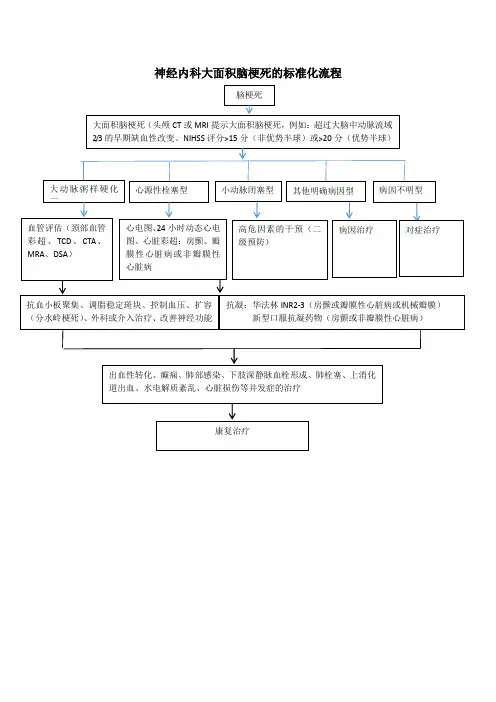

大面积脑梗死疾病的诊疗流程

大面积脑梗死的诊疗流程如下:

1. 立即就医:一旦出现大面积脑梗死的疑似症状,应立即拨打急救电话或前往医院急诊室。

2. 初步评估:在到达医院后,医生会进行初步的评估和诊断,包括了解患者的病史、进行体格检查和影像学检查(如CT或MRI)。

3. 确诊:通过影像学检查,医生可以确诊是否为大面积脑梗死。

同时,还会排除其他可能导致类似症状的疾病。

4. 病情评估:医生会评估患者的病情严重程度,包括神经功能缺损的程度、颅内压是否增高以及是否存在并发症(如肺部感染、褥疮等)。

5. 制定治疗方案:根据患者的具体情况,医生会制定个性化的治疗方案。

治疗方案可能包括药物治疗、手术治疗、康复治疗等。

6. 实施治疗:根据治疗方案,医生会采取相应的治疗措施。

例如,给予溶栓药物、抗血小板药物、降纤药物等;对于严重颅内压增高的患者,可能会采取脱水降颅压措施;对于出现并发症的患者,需要进行相应的治疗。

7. 观察和监测:在治疗过程中,医生会对患者的病情进行密切观察和监测。

定期进行影像学复查和血液化验,以确保治疗的有效性和安全性。

8. 调整治疗方案:在治疗过程中,医生会根据患者的病情变化和治疗效果,及时调整治疗方案。

9. 康复治疗:在治疗结束后,患者需要进行康复治疗,以促进神经功能的恢复和日常生活能力的提高。

康复治疗可能包括物理治疗、作业治疗、言语治疗等。

10. 定期随访:在治疗结束后,患者需要定期到医院进行随访,以便医生了解患者的恢复情况,及时发现并处理可能出现的问题。

以上是大面积脑梗死疾病的诊疗流程,具体操作以医生的建议为准。

神经内科大面积脑梗死的标准化流程大面积脑梗死的诊疗指导规范大脑半球大面积梗死(LHI)判断与恶性大脑中动脉梗死(MMI)预判1.临床表现为偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、凝视障碍、头眼分离和失语(优势半球)的缺血性卒中,应高度怀疑LHI;发病早期神经功能缺失伴意识障碍进行性加重,并迅速出现脑疝时,可判断为MMI。

2.发病早期NIHSS评分>15分(非优势半球)或>20分(优势半球),并伴有意识障碍,可作为MMI临床预判指标。

3.发病6小时内神经影像学检查显示梗死体积大于大脑中动脉供血区域2/3、早期占位效应、同侧大脑前动脉和(或)大脑后动脉供血区域受累,可作为MMI 影响预判指标。

4.发病6h内DWI>82cm^3或14h内DWI>145cm^3,可作为MMI影像预判指标。

基础生命支持与监护体温1.虽然针对LHI患者发热的研究缺如,但可参考缺血性卒中相关文献证据加强体温管理:管控目标为核心体温低于37.5℃。

2.管控方法包括药物降温和(或)物理降温。

3.在有条件的情况下,实施核心(肺动脉、膀胱、直肠、鼻咽)体温监测。

血压1.对LHI患者需行血压管控,管控血压应考虑颅脑外科手术;部分颅骨切除减压术前,管控目标≤180/100mmhg;术后8小时内,管控目标为SBP140-160mmhg。

2.降压药物可选择静脉输注β受体阻滞剂(拉贝洛尔)或α受体阻滞剂(乌拉地儿),必要时选择血管扩张剂(硝普钠、尼卡地平)。

3.用药期间,常规使用袖带血压测量法监测血压,血压不稳定时,至少每15分钟测量1次,警惕低血压发生。

4.一旦出现低血压,可静脉输注儿茶酚胺类药物提升血压。

血氧1. 对LHI患者需要血氧管控;管控目标为血氧饱和度≥94%,PO2≥75 mmHg,PCO2 36~44 mmHg。

当颅内压增高时,可将管控目标调整至PO2>100mmHg,PCO2 35~40 mmHg。

2. GCS≤8分、PO2<60 mmHg、PCO2>48 mmHg,或气道功能不全可作为LHI患者气管插管和(或)机械通气指征。

大面积脑梗死的临床分析及诊治体会大面积脑梗死是一种让人十分头疼的疾病,尤其是对于老年人来说,其发病率日益增加,给生活带来巨大影响。

对此,我们医护人员需要更加科学、周密、有效地进行诊治,降低病患的痛苦,恢复其生命质量。

以下是关于大面积脑梗死的临床分析及诊治体会。

一、临床分析1. 引发原因大面积脑梗死的引起主要归因于高血压、血栓形成、动脉狭窄等。

当这些因素作用于人体时,会导致血管壁稳定性差,同时血脑屏障也会逐渐受损,最终引发脑梗死。

2. 临床表现脑梗死患者通常表现为意识障碍、语言障碍、偏瘫、某一侧肢体乏力、失明、头痛等症状。

而大面积脑梗死患者的症状,则更加严重。

这类患者皆有不同程度的意识障碍,有的甚至出现昏迷状态。

同时,嘴部畸形、双眼下垂、呼吸急促等症状也常见。

3. 影响与并发症大面积脑梗死病患所受影响也与梗死部位、面积相关,如果缺血区域占据大面积,远隔损害和并发症则升高。

这些并发症包括肺部感染、呼吸衰竭、深静脉血栓、龈炎、肠梗阻等。

4. 诊断方法通过临床表现比较容易基本确定,但要进一步确诊,需要通过头颅CT或MRI等成像技术进行。

其中,CT的优势在于快速、易操作、低费用等,MRI则鲜有放射性危害。

当然,这两项检查也各自存在缺陷,因而医护人员需按照病情及时选择合适的检查方案。

二、诊治体会大面积脑梗死患者病情相对极其严重,这种情况下的医疗救助应更加重视、严谨、接地气。

极为清楚认识到,每一位医护人员的认真、耐心、专业,都直接关系到病患者不仅体魄的恢复,更是生命的救治。

1. 高效组织大面积脑梗死患者的救治并不是个人能力的问题,是需要整个科室、院区高效协同的问题。

严谨、周到的工作安排、严谨的应诊技巧、救护车的快速响应等等,都是效率提升的关键。

让人在病情紧急、分秒必争的时刻第一时间了解患者病情,预判未来发展,把每一笃定脉搏的小机会都化作抢救的巨大胜利。

2. 术后呼吸护理大面积脑梗死的病人常常因意识不清,呼吸道梗阻等原因而导致呼吸功能减退,需要及时进行呼吸护理。

最新大面积脑梗死外科治疗指南缺血性脑卒中,也就是脑梗死,是最常见的脑卒中类型,占所有脑卒中的80%。

其中,大面积脑梗死预后最差,占大脑半球脑梗死的2%〜8%以及小脑梗死的4%〜25%。

即使经过积极的内科治疗,其病死率仍可高达60%~80%,约2/3的生存患者遗留严重残疾,对人民生命健康构成严重威胁。

近年来,随着静脉溶栓和血管内取栓的开展,大面积脑梗死患者恶性进展的发生率及在院期间病死率有所下降。

但仍有相当比例的患者出现恶性脑水肿,导致病情进展。

研究表明,早期去骨瓣减压术可以通过缓解脑水肿的占位效应,改善半暗带灌注,从而将大脑半球大面积脑梗死患者的病死率从78%降至29%,且神经功能预后良好概率提高1倍以上。

因此,现有国内外相关指南均推荐对符合指征的大面积脑梗死患者行去骨瓣减压术。

然而在临床实践中,各医学中心对大面积脑梗死的外科减压术明显使用不足。

且对外科手术减压的干预时机、适应证、手术方式的选择及围手术期管理也存在较大差异。

因此,亟需制定一部操作性强的外科治疗指南,以强调外科干预对大面积脑梗死的良好疗效和重要意义,并规范手术治疗的相关细节及围手术期管理。

本指南编写组首先确定了大面积脑梗死外科治疗涉及的各类临床问题。

为了确定各临床问题的检索词,采用了PlCoS原则(人群、干预、对照、结局、研究设计)。

相关检索词包括"massivecerebraln'∖"malignantbrainedema"、"malignantmiddleXXX'∖“hemorrhagicn"、”大面积脑梗死”、"恶性脑水肿"、"恶性大脑中动脉梗死”、“出血转化”及与大面积脑梗死评估、治疗、预后等相关的关键词。

通过系统检索PUbmed、中国知网(CNKI)及万方数据库(检索日期:截至2021年5月),纳入了国内外重症/大面积脑梗死相关原始研究、综述、系统评价、荟萃分析、专家共识及临床指南。

大面积脑梗死一概述大面积脑梗死(large area cerebral infarction)通常是颈动脉主干,大脑中动脉主干或皮质支完全性卒中,导致该动脉供血区的脑组织坏死,软化。

该病是是脑卒中较为严重的一类,发病忽然,病情严重,即使抢救成功后生活质量仍然低下。

急性期病死率为5%~15%,多死于肺炎、脑疝、心力衰竭等。

10%~20%的患者在10天内发生第二次脑梗死,二次梗死的病死率更高。

二病因多数患者有高血压、糖尿病、心脏病等病史,这些因素可导致血管壁损害、血液成分及血流动力学改变,尤其是房颤导致心脏内附壁栓子形成,一旦大栓子脱落,进进脑动脉,便可导致本病的发生。

三临床表现大面积脑梗死根据梗死灶位置大小及范围不同,以及是否影响四周的脑组织,所产生的症状和体征也不同。

临床主要表现为头痛、呕吐、失语以及不同程度的意识障碍,尽大部分患者都有一侧肢体瘫痪。

四检查1.实验室检查血、尿、便常规及生化检查。

2.CT检查明确脑组织坏死(即脑梗死)的部位、大小、脑水肿的程度等对治疗有指导意义,但在发病24小时以内常不能发现病灶。

2. MRI检查该检查可弥补头颅CT在24小时内不能发现病灶及对某些部位病灶显示不良的缺陷,尤其是磁共振血管成像尚能显示较大的闭塞血管。

五诊断大面积脑梗死意识障碍和颅内压增高症状较突出时,与脑出血酷似,给诊断带来困难。

头颅 CT扫描是诊断的必要条件,但若无条件作CT时,以下几点可作为鉴别诊断的依据:1.大面积脑梗死常有脑血栓病史,在发病前数日或数周常有一侧肢体乏力、麻木、头昏等前躯症状。

2.起病于劳动、排便、饮酒、激动时,脑出血可能性大,传统瞧念认为脑梗死常于安静状态下发病。

3.脑出血患者70%以上有高血压病史,且尽大多数在病初即有血压明显升高;大面积脑梗塞多无类似现象。

4.脑出血患者起病时,就有头痛、呕吐等颅内压增高的症状;大面积脑梗死颅内压增高出现相对较晚,多呈进行性加重。

5.脑膜刺激征,脑出血多见,而且出现得较早;大面积脑梗死一般不易查出,或出现较晚。

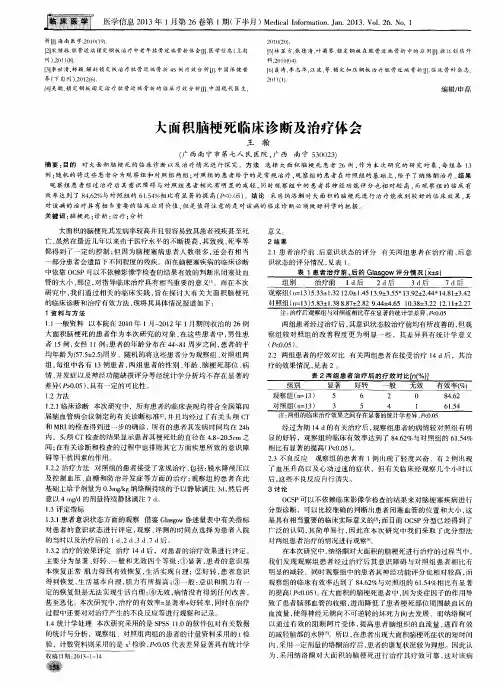

大面积脑梗塞的临床特点与治疗目的对大面积脑梗塞患者的临床特点、治疗情况与措施、预后影响因素进行分析研究。

方法选取2011年5月~2013年4月,在我院进行治疗的52例大面积脑梗塞患者为研究对象,对患者在临床上的表现以及治疗情况进行分析。

对患者的一般资料以及治疗与预后情况进行分析,对痊愈与未痊愈患者的临床资料进行对比。

结果高血压脑动脉硬化以及心源性栓塞是造成大面积脑梗塞的主要原因。

这种疾病具有发病迅速,发展快的特点。

结论脑梗塞病症中,大面积脑梗塞是非常严重的一种类型。

医疗人员应对患者的临床特点及早正确诊断。

标签:大面积脑梗塞;临床特点;治疗脑动脉主干如果出现完全闭塞,导致大脑半球绝大部分脑组织因缺血而梗死的症状即大面积脑梗塞。

这种疾病往往发病时间短,病症非常危险并且变化较多很难控制,导致患者死亡率或致残率非常高。

由大面积脑梗塞流行病学与病因学可知,这种疾病的患者很多是年轻患者,导致这种疾病的原因更加复杂。

很多血栓以及手术患者很容易出现这种疾病。

同时,这种疾病没有预见性,以致增加了患者接受治疗的难度。

通常情况下,治疗大面积脑梗塞的主要方法是运用内科治疗、介入溶栓以及外科手术等方法。

治疗原则是尽快恢复患者脑血流,预防患者出现脑水肿现象,进一步改善患者微循环。

1 资料与方法1.1一般资料选取2011年5月~2013年4月,在我院进行治疗的52例大面积脑梗塞患者为研究对象。

男性患者28例,年龄40~77岁,平均年龄(58±4.7)岁。

女性患者24例,年龄50~79岁,平均年龄(61±5.1)岁。

男女两组患者的年龄、性别与病症之间没有显著差异,具有可比性。

患者具有既往病史的有:29例患者有高血压、13例患者有冠心病、7例患者有糖尿病、3例患者有房颤、14例患者有脑梗死。

其中14例脑梗死患者中,有4例在1年内有复发情况、7例患者在1~5年内出现了复发症状、有3例患者复发情况超过了5年。

52例患者中,有18例是在活动状态发病,22例患者是在休息状态发病,有27例患者是急性发病且没有征兆。

大面积脑梗死流程

栓,立即进行血管内治疗;

②加强监测生命体征、意识、瞳孔等;

③头颅CT复查,观察病情变化;

④及时进行脑外科会诊,制定个体化治疗方案;

⑤加大脱水剂量,维持水电解质平衡;

⑥积极预防并发症,如肺部感染、深静脉血栓等。

大面积脑梗死是一种严重的疾病,其症状包括头痛、呕吐、对侧偏瘫和早期意识改变。

为了评估是否患有大面积脑梗死,需要进行一系列的体征检查,如眼球凝视(同向)、瞳孔改变、颈抵抗、两侧巴氏征阳性以及Cushing反应等。

早期头颅CT

也可以帮助诊断,可能出现大脑中动脉高密度征、早期可见病灶显影、脑沟消失等。

在明确患有大面积脑梗死急性期的情况下,需要立即采取治疗措施。

首先需要判断是否在取栓时间窗内,如在时间窗内,应立即进行血管内治疗。

同时需要加强监测生命体征、意识、瞳孔等,及时进行头颅CT复查,观察病情变化。

此外,脑外

科会诊可以帮助制定个体化治疗方案,加大脱水剂量可以维持水电解质平衡,积极预防并发症,如肺部感染、深静脉血栓等。

大面积脑梗死诊断标准脑梗死是指脑血管阻塞导致局部脑组织缺血、缺氧,从而引起脑功能障碍的一种疾病。

大面积脑梗死是指梗死灶面积较大,占脑组织的一定比例,严重影响患者的生命质量和预后。

本文将介绍大面积脑梗死的诊断标准,以帮助医生更早地发现和治疗患者。

一、临床表现大面积脑梗死的临床表现多种多样,常见症状包括:1. 突然出现的严重头痛2. 意识障碍,昏迷3. 一侧肢体麻木、无力或瘫痪4. 语言障碍,失语或言语不清5. 视力障碍,双眼视力模糊或失明6. 失去平衡和协调能力7. 呕吐,意识障碍和颅内高压的表现二、影像学检查大面积脑梗死的诊断需要借助影像学检查,常见的有CT和MRI。

CT检查可以快速确定是否存在脑梗死,但对于小面积梗死的诊断不敏感。

MRI检查可以更准确地检测脑梗死的位置和大小,并且可以检测出早期脑梗死的信号改变,有助于早期诊断和治疗。

三、血管造影血管造影是一种通过注射造影剂来显示血管影像的检查方法。

对于大面积脑梗死的诊断和治疗规划非常重要。

血管造影可以确定梗死灶的血供情况,评估梗死灶的大小和位置,以及检测是否存在血管狭窄或闭塞等情况。

四、生化指标大面积脑梗死的发生和发展过程中,体内会产生一系列生化指标的变化。

例如,血清脑钠肽、肌酸激酶、谷草转氨酶等指标的升高,可以提示脑梗死的程度和预后。

五、治疗大面积脑梗死的治疗需要根据患者的具体情况进行个体化治疗。

治疗方法包括静脉溶栓、机械取栓、颅内压监测和控制、营养支持等。

同时,对于大面积脑梗死患者,还需要进行康复治疗,包括物理治疗、语言治疗和认知训练等。

综上所述,大面积脑梗死的诊断需要综合考虑临床表现、影像学检查、血管造影和生化指标等多方面因素。

早期诊断和治疗可以有效地改善患者的预后和生命质量。

因此,对于有疑似大面积脑梗死的患者,应及时就医,接受专业的诊断和治疗。