石质文物的保护与修复案例

- 格式:doc

- 大小:11.06 KB

- 文档页数:2

石质文物具有重要的史料价值和极高的艺术价值,大部分为露天存放并且历史久远,随着各种因素的影响不同程度地受到侵害,如何更好地保护石质文物,最小干预地延长寿命,需要文物工作者深入研究、不断探索,下文对石质文物的保护进行浅析。

石质文物概述一、石质文物的概念石质文物是指各级文博单位收藏或保存的,在人类历史发展过程中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的,以天然石材为原料加工制作的遗物。

主要包括石刻文字、石雕(刻)艺术品与石器时代的石制用具三大类别,以及各类文博单位收藏的建筑石构件、摩崖题刻等。

二、石质文物保护的意义石质文物属于物质文化遗产,物质文化遗产又属于历史文化遗产,现如今历史文化遗产保护越来越成为人类广泛道德准则,历史文化遗产保护在中国也获得了越来越多的社会共识,所以保护石质文物就是保护世界各民族历代先民创造的物质财富。

另外,石质文物不仅具有实物资料的意义,而且数量很庞大,范围分布广泛,随着历史变迁,承载大量珍贵的历史文化信息,这些宝贵的历史信息,为研究人类社会进步以及史学、文学、文字学等提供有力依据,具有文献的价值。

所以保护修复石质文物就是保护文化传承、保护信息资源。

三、石质文物保护的迫切性石质文物大多暴露在露天环境,由于自然和人为因素,随着时间的推移不断遭受着破坏和风化,如不及时采取有效措施加以保护,石质文物的数量会越来越少,有的会失去原本价值。

而且,即使对石质文物进行了保护措施,一些损坏比如风化,还是会重新开始并持续发展,因为危害材料耐久性的重要因子全部或至少部分是持续活跃的,特别是温度和湿度的变化、污染物和有害盐类的危害、微生物的定植和机械营力的作用。

所以石质文物保护修复技术研究迫在眉睫,要不断发展和研究,新材料、新仪器会根据特殊要求研制,这是一个持续的永久性的课题。

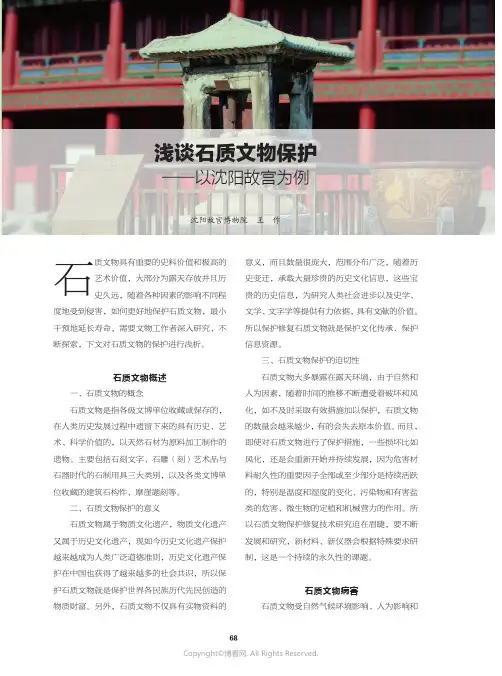

石质文物病害石质文物受自然气候环境影响、人为影响和浅谈石质文物保护——以沈阳故宫为例沈阳故宫博物院 王 作实际建筑结构带来的外部营力影响,会产生各种病害。

古玩收藏之石质文物的修补法古往今来石质文物的种类繁多,材质复杂,下面艺粹网也就考古发掘中常遇到的,不同类型的可移动石器的保护处理方法作一简述。

各地在历年的考古发掘中,出土的诸如,原始社会的磨制的石斧、石铲、石刀、石锄等,以至历代的石雕方面的艺术品、造像、碑刻、墓志铭等等在出土时多有不同程度的破损污染破坏。

石质文物因受地下埋藏环境的污染,不浸蚀盐类的结晶作用会发生粉化、变色、生霉、起甲、酥碱破裂,蚀孔等破坏。

由于石质不同处理方法不一样,艺粹网告诉大家的一个方法是:出土后的检测可在石面上滴上一滴浓盐酸,观察有无发泡反应。

碳酸钙类石质对酸是极敏感的,如有发泡反应切不可用酸类溶液处理,应选用中性或弱碱性的溶液处理。

而属硅酸盐类石质则无明显反应,若有难溶盐类沉积物,可用弱酸类溶液软化。

古代雕刻的艺术品所用天然石材种类很多,艺粹网也就主要几种材质的洁除处理方法作一介绍。

属同一类的花岗岩、玄武岩,石质坚硬无孔隙。

器物出土后多处于稳定状态。

石面酥解或有贴金彩绘情况,必须先加固,可用各50%的乙酸戌酯和丙酮溶剂配2%的硝基纤维素溶液,给石面涂刷加固,把酥松的砂粒粘紧,彩绘固定后,采用纸浆包糊法提取可溶盐类物质。

难溶盐壳则可用5%的稀盐酸作局部软化,而后机械方法剔除。

依我们前面介绍的,需用酸试验,如为碳酸钙类石质慎用酸液处理。

如必用酸类软化盐壳,可先将周围石面用清漆或三甲树脂封护。

如难溶的石膏、硫酸钙类玻璃结晶状盐壳,可用电烙铁给盐壳加热,使结晶石膏物质受热膨胀解体,但温度控制得不可过高。

但艺粹网也提醒大家,灰岩类石器受热过度会生成石灰,不可用此法。

大理石是一种灰岩变质而来的,切不可用带有油脂和酸类的溶液洁除,清洗剂可以采用中性溶液。

器面坚硬锈壳可用清漆将周围封护,弱酸软化锈壳后机械方法剔除,洗去酸液,去除周围的清漆。

严重风化酥解的石雕刻文物,采用化学加固封护时,要按以下几条要求去做。

第一,加固材料对酥化层加固应有较深的渗透力,才能确保石器的有效保护。

【学术研究】Academic Research074Vol.187逐水而居的古人在水滨创造了大量的文化,很多水滨的文明沉入汪洋,但有一个非常特殊的存在—重庆白鹤梁水下博物馆,因水下原址保护工程的成功实施,作为田野文物的石质题刻成为博物馆的藏品。

1 独特藏品——白鹤梁题刻重庆白鹤梁水下博物馆拥有全世界最独特的藏品—完全淹没在水下但又能供人参观的一片石梁和石梁上100余段图文题刻。

1.1 白鹤梁白鹤梁是重庆涪陵城北长江江心中的一道天然石梁,全长1.6千米,平均宽度15米。

几千年来白鹤梁上人类活动频繁,古巴国时即名“巴子梁”。

1.2 白鹤梁题刻白鹤梁题刻始于唐广德前,现存题刻165则,其最为突出的价值在于连续记载1200多年长江上游的枯水水文信息,其文学、艺术、政治、哲学价值很高。

1.3 白鹤梁水下博物馆三峡工程建成蓄水后,白鹤梁题刻将同三峡库区众多水文石刻一起永远沉没于江底。

最后我国政府以守住文化血脉的巨大决心和敢为天下先的勇气,选择了原址原貌保护与展示的思路,实施白鹤梁题刻原址水下保护工程,建成世界首座非潜水可到达的水下遗址类博物馆,成功实现田野文物向馆藏文物的转变,诞生了几乎是目前世界上最独特的、可全天候开放的、水下40米深处的馆藏文物。

2 白鹤梁题刻的保护现状2.1 自然状态下的白鹤梁题刻保存环境恶劣白鹤梁现存题刻165则。

北京大学孙华教授认为白鹤梁文字题刻187则,现存世175则;涪陵区博物馆黄海先生据已有拓片资料统计为179则;涪陵区陈曦震先生《水下碑林白鹤梁》收录题刻174则;重庆博物馆胡昌建先生据1963年龚廷万、李谦编成的《四川涪陵石鱼铭刻图集》统计为165则。

凡此种种,除了各自在统计时因对一人多题、一时多题、数人一题等认识不一致外,最重要的原因就是与1200多年来白鹤梁题刻自身的损毁有关,客观上反映出题刻存在较大的沧桑变化。

孙华教授在研究白鹤梁题刻时发现,况周颐的拓片来源最晚不过1904年,距1963年龚廷万、李谦调查时的165则相隔不过60年,白鹤梁题刻的损毁就达20则左右,这种损毁速度是很惊人的。

文物保护的石质文物修复文物是承载历史文化的宝贵遗产,而石质文物作为其中重要的组成部分,具有不可替代的价值。

然而,由于时间的长河和自然环境的侵蚀,许多石质文物遭受了严重的破坏和损失。

因此,石质文物的修复工作显得至关重要。

本文将探讨文物保护中石质文物修复的问题,并介绍一些常见的修复方法。

一、石质文物修复的意义与挑战石质文物修复的首要目标是保护文物的原貌与历史性,在尊重文物本体的前提下进行修复工作。

然而,石质文物修复面临着许多挑战。

首先,石质文物普遍受到了自然因素,如风化、酸雨和生物侵蚀等的影响,导致石质文物的腐蚀和破损。

其次,历史文物往往带有浓厚的文化底蕴,修复时需要尊重其历史性和独特性,不能随意改变其原貌。

因此,石质文物修复的意义非常重大,但也面临着技术和伦理的挑战。

二、石质文物修复的常见方法1. 清洗:清洗是石质文物修复的第一步,通过去除附着物和污染物,恢复文物的原貌。

常见的清洗方法包括机械清洗、化学清洗和激光清洗等。

2. 填补:填补是修复过程中的一项关键步骤,主要用于修复石质文物中的缺损部分。

常用的填补材料包括石膏、石灰石和环氧树脂等。

填补需要考虑到文物的材质和风格,力求与原始石材相似。

3. 粘接:粘接是修复石质文物中断裂部分的常见方法。

可使用的粘接剂包括石膏、环氧树脂和生物胶等。

粘接需要注意粘结强度、透明度和抗老化性能等因素。

4. 补色:补色主要用于修复石质文物表面的色彩损失,以恢复文物原有的色泽。

通常使用的方法有绘画和石粉粘结等。

5. 硬质保护:对修复后的石质文物进行硬质保护,以增加其抗风化和抗侵蚀能力。

常用的硬质保护剂包括天然树脂、硅酸盐和矽酸酯等。

三、石质文物修复的保护原则与道德准则石质文物修复需要遵循一定的保护原则和道德准则,以确保修复工作的准确性和可持续性。

首先,修复过程中应尽量采用可逆修复方法,以便将来的研究和修复。

其次,修复前需要进行文物的详细调查和分析,以了解其历史和特点,从而制定修复方案。

龙山石窟寺保护修复案例经两年多修缮、加固,中国现存规模最大、保存最完整纯道教石窟——山西太原龙山石窟抢救性加固工程完成,面向游人开放。

龙山石窟位于山西太原西南20公里的龙山山顶,是全国重点文物保护单位,也是中国现存规模最大、保存最完整、题材最丰富道教石窟。

龙山石窟最早开凿于隋唐时期,鼎盛于宋元之际。

元太宗六年(公元1234年),元代全真教道士宋德芳(宋德芳号披云子,山东莱州掖城人,丘处机弟子)主持大规模营造,现存虚皇龛、三清龛、卧如龛、三天师龛、玄真龛、披云子龛、三皇龛、七真龛及辩道龛,共9窟65尊石雕像。

太原市文物局龙山文管所办公室主任段xx介绍,石窟雕凿内容均为道府诸神和玄门列祖,造型有坐有卧,有动有静。

风格朴实庄重,手法凝练,衣着雕饰简洁素净,表情含蓄。

此外,石窟中浮雕云龙、双凤藻井、仙鹤等诸多石雕纹饰也是精美绝伦。

不过,在漫长的岁月里,龙山石窟历经沧桑。

作为元朝全真教活动的重要场所,在元朝灭亡后,龙山石窟陷入沉寂。

上世纪20年代,日本学者两次考察、拍摄龙山石窟。

此后,龙山石窟造像头颅大多被盗割,至今下落不明。

当天,在太原龙山山顶,工作人员仍在进行最后的扫尾工作。

抬头望去,石窟洞口安装有铁质栅栏。

经过加固、修缮的龙山石窟裂缝消失,石窟墙体和周围岩石和谐一致。

太原市文物局龙山文管所办公室主任段xx说,近年来,恶劣气候频繁,酸雨加重,加之石窟所处地质环境不断发生变化,洞窟及雕像不同程度遭到损毁。

龙山石窟存在裂缝、空鼓、起甲等病害,且部分发展性病害变化剧烈,影响到文物保存。

2014年,太原方面对龙山石窟进行了地质勘察、病害调查,在报请国家文物局批准后,委托中铁西北科学研究院有限公司对石窟进行危岩体、边坡加固工程。

经历近两年的紧张施工,加固工程大体完工。

龙山文管所所长董xx说,龙山石窟3号窟坐北朝南,窟内保存有一尊卧像,头东足西,长1.8米。

卧像是道人修炼得道时的模拟像,这是龙山石窟唯一一尊卧像,极为珍贵。

武侯祠石质文物保护武侯祠是中国四川省成都市的一座著名文化遗址,也是对中国历史名将刘备和诸葛亮的纪念地。

作为一处国家重点文物保护单位,武侯祠拥有许多珍贵的石质文物,如碑刻、石雕等。

然而,由于时间的推移和自然环境的侵蚀,这些文物正面临着严重的破坏和损失。

因此,保护和修复武侯祠的石质文物成为了迫在眉睫的任务。

为了保护武侯祠的石质文物,需要采取一系列的措施。

首先,应加强对文物的监测和保护。

通过使用现代科技手段,如遥感技术和摄影测量,可以准确地记录文物的状态和变化,及时发现问题,采取相应的保护措施。

此外,应加强对文物周边环境的管理,确保文物不受人为破坏或恶劣气候条件的影响。

其次,应进行石质文物的修复和保养工作。

在修复过程中,需要遵循科学准则和原则,尊重文物的历史特点和风貌。

修复过程应透明公开,确保修复工作的可追溯性和可评估性。

此外,还应培养专业的修复人才,提高他们的技术和专业知识水平,为文物修复工作提供坚实的基础。

另外,加强公众教育和意识提升是保护石质文物的重要环节。

通过开展相关的宣传活动和文化教育活动,提高公众对石质文物保护意识的认识,增强其文化自信心。

还可以开设文物保护知识课程和讲座,向公众普及文物保护的基本知识和方法,引导他们参与到文物保护工作中来。

此外,还可以加强与相关机构和专家的合作,共同研究解决石质文物保护中的难题。

通过与国内外专家的合作交流,可以借鉴和吸收其他地区的成功经验,提升武侯祠石质文物保护的水平和能力。

综上所述,保护武侯祠的石质文物是一项重要的任务,需要政府、专家和公众的共同努力。

通过加强文物的监测与保护、石质文物的修复和保养、公众的教育和意识提升以及与专家的合作,可以有效地保护和传承武侯祠的石质文物,使其继续为后人提供珍贵的历史文化遗产。

加固材料在石质文物保护中的应用随着社会的发展和科技的进步,人们对历史文物的保护和修复越来越重视。

石质文物是人类历史的见证,它们承载着丰富的文化和历史价值。

由于环境和时间的侵蚀,石质文物常常出现裂纹、掉落等损坏情况,因此需要加固材料来进行修复和保护。

本文将着重探讨加固材料在石质文物保护中的应用,希望能对读者有所启发和帮助。

一、石质文物的特点石质文物是指由石材制作或建筑的文物,如古建筑、雕塑、碑文等。

由于其特殊的制作材质和工艺,石质文物具有以下几个特点:1.硬度高:石材硬度大,具有较好的抗压、抗拉性能。

2.容易受损:在长期的风化、侵蚀和人为破坏下,石质文物容易出现裂纹、掉落等损坏情况。

3.历史文化价值:石质文物承载着丰富的历史文化信息,具有重要的历史、艺术价值。

保护和修复石质文物对于传承历史文化、弘扬民族精神具有重要意义。

在对石质文物进行保护和修复的过程中,加固材料起着至关重要的作用。

加固材料可以填充裂缝、加固破损部位,提高文物的整体稳定性和抗风化能力。

加固材料还可以修复文物表面的细微损伤,提高其外观质感,延长其使用寿命。

常见的加固材料包括但不限于石材胶、石材粉末、环氧树脂、玻璃钢等。

这些材料具有良好的黏结性、抗压性和抗老化能力,适用于不同类型和形状的石质文物,可以满足不同程度和类型的加固需求。

三、加固材料的应用案例1.敦煌石窟:敦煌石窟是中国著名的世界文化遗产,保存有大量的石刻艺术作品。

随着时间的推移,石窟中的石雕出现了各种程度的裂缝和损坏。

为了保护和修复这些宝贵的文物,专家们使用了环氧树脂和石材粉末等加固材料,对石窟中的石雕进行了加固和修复,有效地延长了这些文物的寿命。

2.古城墙:古城墙是我国许多历史名城的标志性建筑,但随着年代的推移,许多古城墙出现了裂缝和掉落的情况。

为了保护和修复这些古城墙,工程师们采用了玻璃钢等高强度的加固材料,对古城墙进行了加固和修复,使得古城墙得以保留并对游人开放。

四、加固材料在石质文物保护中的注意事项在使用加固材料对石质文物进行保护和修复时,需要注意以下几个方面:1.选材慎重:选择适合文物特点和保护需求的加固材料,避免使用对文物造成二次损害的材料。

加固材料在石质文物保护中的应用石质文物保护一直是文物保护工作中的重要内容之一,而加固材料在石质文物保护中的应用更是备受关注。

随着科技的发展和材料技术的不断进步,各种新型的加固材料被广泛应用于石质文物的保护工作中。

本文将围绕加固材料在石质文物保护中的应用做一番探讨,探讨其作用、使用方法和案例分析等内容。

1. 增强石质文物的稳定性石质文物在长期的风吹雨淋和自然侵蚀下,可能会出现开裂、脱落等现象,对其稳定性造成影响。

而加固材料可以通过填充和粘结等方式,增强石质文物的稳定性,延长其寿命。

2. 修复和保护石质文物的表面石质文物的表面经过长期的风化和磨损,可能会出现损坏和破损的情况,加固材料可以通过修复和保护石质文物的表面,减少其继续受损的可能性,同时提升其美观度。

3. 提高石质文物的抗风化性能石质文物在长期的自然环境中,会受到风化侵蚀的影响,使用加固材料可以在一定程度上提高石质文物的抗风化性能,延缓其老化和破损的过程。

1. 清理表面在使用加固材料对石质文物进行保护之前,首先需要对其表面进行清理,将表面的灰尘、杂物等清除干净,确保加固材料能够有效的粘结在石质文物的表面。

2. 选择合适的加固材料根据石质文物的具体情况和所需的保护效果,选择合适的加固材料,例如有机硅、聚合物改性水玻璃、环氧树脂等。

3. 施工方法在施工过程中,需要根据加固材料的特性和石质文物的实际情况,采用合适的施工方法和工具,确保加固材料能够均匀、完整的覆盖在石质文物的表面。

4. 后续保养在加固材料施工完毕后,还需要进行后续的保养和维护工作,及时处理加固材料出现的问题,确保其长期有效的保护作用。

三、加固材料在石质文物保护中的案例分析1. 敦煌莫高窟文物的保护敦煌莫高窟作为世界文化遗产,其内部的壁画和雕塑等石质文物需要长期保护。

近年来,专家们采用了有机硅等加固材料对敦煌莫高窟内部的石质文物进行了保护工作,有效的提高了其抗风化性能,延长了其寿命。

2. 福建土楼的文物保护福建土楼作为中国独特的传统建筑,其内部的石质文物也需要进行保护。

武侯祠石质文物保护

武侯祠是中国四川成都市一座重要的历史文化遗址,也是中国著

名的纪念馆之一。

建筑以石雕为主要表现形式,蕴含着丰富的历史文

化内涵。

然而,由于岁月的流逝和外界环境的影响,部分石质文物出

现了不同程度的损坏和侵蚀。

为了保护和修复这些石质文物,武侯祠采取了多项措施。

首先,

对于已经破损严重的石雕,祠方进行了细致的记录和分析,以便于后

续的修复工作。

其次,祠方组织专业修复人员进行了系统的修复工作,采用了先进的修复技术和材料,力求还原石雕原有的风貌。

同时,祠

方还对石雕进行了巩固和加固,以防止进一步的损坏。

除了修复工作,武侯祠还非常重视预防措施。

他们加强了对环境

的监测和管理,尽量减少石质文物暴露在风吹雨淋和阳光腐蚀的环境中。

同时,在游客参观时加强了保护意识的宣传教育,提醒游客文明

参观,不触摸或损坏石雕。

祠方还在一些关键区域设置了玻璃隔离,

以防止直接接触和碰撞。

此外,武侯祠还与相关机构进行合作,在石质文物保护方面进行

研究和交流。

他们与大学、科研机构合作,共同探索石质文物的保护

与修复技术,并经常举办专题讲座和展览,向公众普及石雕保护知识,提高大众的文物保护意识。

可以说,武侯祠对石质文物保护的努力是值得肯定的。

他们不仅

注重修复工作,而且强调预防和教育的重要性,全力保护和传承这一

宝贵的历史文化遗产。

他们的做法对其他文化遗址的石质文物保护工

作具有重要的指导意义。

我们每个人都应该从小事做起,从自身做起,共同保护好我们的文化宝藏。

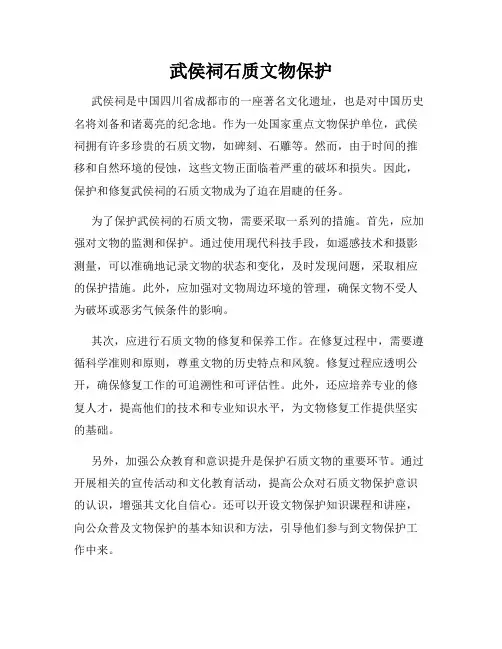

78 Technology考古科技石质文物修复锔钉式锚固技术文图/晁剑虹孙成庭龚固丨杆加固技术是一种应用于岩土 $工程的加固措施,在粘接加固 T破裂或损坏的器物时则常用锔钉。

锔钉式锚固技术结合了二者的技术 优点,在馆藏石质文物的修复应用上, 具有操作简便、粘接强度高、修复效果 好的特点。

从旧石器时代开始,人类就 已经开始使用打制石器,新石器时代的 智人开始使用磨制石器,数量庞大、范 围广泛的石质文物在人类文明发展历程 中占有十分重要的地位。

以宿迁市博物馆藏石质文物保护修 复项目中的030号石轮为例,修复前每个石轮皆断裂为两半,并有锔钉修补过 的痕迹,用于修补的锔钉已锈蚀,原有 损伤依然存在。

在对该文物进行锚固方 式的选择上,我们按照前人已经使用过 的锔钉式锚固技术,通过材料性能的验 证,选用新型可靠的材料,确保修复后 的效果。

锚固技爪与锔〇描固锚固技术是针对构筑体(岩土体、 建筑体、砌筑体等)因力学状态变化引图(1〇30号石轮修复前图2_原有锔钉修补处图_3_已经锈蚀脱落的锔钉79起的应力松弛、开裂、失稳等现象而实施的力学加固措施和技术,通过对构筑物施加拉应力、剪应力、压应力来调整构筑物本身的应力状态,发挥构筑物自身的强度和自稳能力,提高构筑物的安全稳定性。

从锚固方式(机理)、锚杆作用力形式(范围)、是否施加预应力等不同角度考虑,锚杆分为多种类型。

在这里我们仅从单件断裂石质文物的锚固方式一粘接性锚杆作以说明。

粘接性锚杆是通过粘接剂与杆体一起组成锚固体。

粘接剂有合成树脂、水泥浆、水泥砂浆等,杆体可以选择钢筋、木材、主材、玻璃钢、玻璃纤维,主要分3种描固方式:埋藏式锚固、贯通式锚固、锔钉式锚固。

a m«汉语大字典》对“锔”字的解释是:一、锔子,又叫抓钉,用以加固建筑构件或接补有裂缝的器物。

唐玄奘《大唐西域记•羯霜那国•铁门》:“既设门扉,又以铁锔。

”二、用锔子接补器物。

《玉篇•金部》: “以铁缚物。

河南省沁阳市博物馆位于市区东南隅,是一座地方综合性博物馆,它是在原天宁寺旧址上建立起来的。

该寺始建于隋代,时名长寿寺,唐武后时易名大云寺,金代又易名为天宁寺。

沁阳市博物馆现有馆藏文物1万余件(套),其中珍贵文物2000多件(套),包括石器、陶器、铜器、瓷器、玉器和书法绘画作品等。

博物馆现有面积10600平方米,建筑面积约2000平方米,是河南省旅游景点、国家级优秀爱国主义教育基地,2009年被国家文物局评为三级博物馆,多次被评为省市文物系统先进集体。

自2009年1月1日开始向社会免费开放。

沁阳市博物馆藏珍贵石质文物——邓禹冢石辟邪原在王曲乡里村邓禹冢南约50米处,1984年征调到沁阳文管会,1985年4月收入馆藏。

东汉。

长190厘米,残高115厘米。

二级。

邓禹(2—58),字仲华,东汉初南阳新野板桥铺人,居刘秀云台二十八将之首,光武帝时大司徒(宰相),封酂侯,改封高密侯。

汉明帝时太傅,公元58沁阳石质文物科技保护——邓禹冢石辟邪修复邓禹冢石辟邪焦作市博物馆 刘 鑫中国社科院考古研究所 梁宏刚 河北文物保护中心 刘佳旭年卒,葬于刘秀拜将的原地河内(今沁阳王曲乡里村)。

鼓腹,肩生双翼,小腹疾收,臀部耸起,颌下有毛,长毛下垂,胸部横雕有层层弦纹,此间有阴刻短毛,小腹部显露隆起的肋骨,圆柱脊,四肢呈奔驰状,通体采用圆雕、浮雕及阴线结合的手法,雕凿砥砺而成,具有较高的历史价值和艺术价值。

现保存于沁阳市博物馆室外,露天放置在水泥和砖砌台上,坐西朝东,靠近馆内池塘。

曾用水泥和木质榫进行石辟邪头部的固定和粘接,头部粘接面中部存在固定榫的圆形和方形打眼。

从收藏至今的保存过程中,遭受到不同程度的腐蚀损伤,主要病害有尘埃污垢、表面污渍、表面硬结物、表面风化、裂隙、断裂、残缺等,个别表面酥粉,通体风化严重。

同时受到池塘水汽影响,文物底部返碱严重,太阳光直接照射,加速文物表面脱落。

针对沁阳市博物馆藏珍贵石质文物——邓禹冢石辟邪,以“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的文物工作方针为指导,进行综合科左视图右视图病害线图学分析研究,根据文物保存实际状况和保护需求,通过技术和管理的措施,修缮自然力和人为造成的损伤,制止新的破坏。

正定隆兴寺石质文物保护与修复作者:***来源:《文物鉴定与鉴赏》2022年第08期摘要:隆兴寺,是我国现存规模最大的宋代佛教建筑群,1961年被国务院公布为首批全国重点文物保护单位。

隆兴寺集古代建筑、彩塑、壁画等艺术于一身,寺内现存大量珍贵石质文物,包括碑刻40余通、经幢3座以及石牌坊、石造像等。

露天的石质文物与寺院共同经历了1400多年的岁月洗礼,受风吹、日晒、雨淋、冻融、干湿交替影响,均出现不同程度的表面污垢、动物侵害、缺失、风化裂隙等病害状况。

为最大限度地将现存文物本体所赋存的形象资料及历史信息得以保留和延续,2020年5月20日,经国家文物局批准,隆兴寺石质文物保护项目正式启动。

关键词:正定;隆兴寺;石质文物保护与修复DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2022.08.009国家历史文化名城正定,古称真定,佛教文化历史悠久,影响深远。

自汉始,一直香火延绵、钟鼎常鸣,著名学者余秋雨称:“正定是中华文化兴盛时期的佛教重镇。

”隆兴寺是其中最为重要的一处佛教文化遗产,是我国现存规模最大的宋代佛教建筑群,1961年国务院公布为首批全国重点文物保护单位。

始建于隋开皇六年(586),初名龙藏寺,唐改龙兴寺,北宋开宝四年(971),宋太祖赵匡胤敕令铸高达21.3米的铜铸立式千手观音像,建大悲宝阁,以此为主体,采用中轴线布局,形成了南北纵深、规模宏大、气势磅礴的宋代建筑群,遂跃为“河朔名寺”。

清康熙五十二年(1713)圣祖赐额“敕建隆兴寺”,并沿用至今。

隆兴寺集古代建筑、彩塑、壁画等艺术于一身,寺内现存大量珍贵石质文物,包括碑刻40余通、经幢3座以及石牌坊、石造像等。

这些石质文物以翔实的资料记述了古刹的沧桑变化,是研究隆兴寺历史沿革、佛教文化和书法艺术的珍贵史料。

露天的石质文物与寺院共同经历了1400多年的岁月洗礼,受风吹、日晒、雨淋、冻融、干湿交替影响,均出现不同程度的表面污垢、动物侵害、缺失、风化裂隙等病害状况。

晋朝的文物保护古迹石刻与陵墓的保护与修复晋朝的文物保护:古迹石刻与陵墓的保护与修复晋朝作为中国历史上重要的一个朝代,留下了许多宝贵的文物和古迹。

其中,石刻和陵墓是晋朝文物中最为重要的代表。

为了保护和修复这些古迹,采取了一系列的措施,以保护这些珍贵的文化遗产,下面将从石刻与陵墓两个方面展开介绍。

一、晋朝石刻的保护与修复晋朝的石刻是中国古代石刻艺术的重要组成部分,具有独特的艺术风格和历史价值。

然而,由于长期的岁月侵蚀和人为损坏,许多晋朝石刻面临着被破坏和消失的危险。

因此,对这些石刻进行保护与修复显得尤为重要。

首先,石刻保护与修复需要进行细致的考察和评估。

专业的考古学家和文物保护人员需要对石刻进行全面的调查和研究,了解其历史背景和艺术特点,并评估其保存状况,确定保护与修复的方案。

其次,采取适当的保护措施。

在保护晋朝石刻时,需要采取措施,如搭建遮阳棚、风雨棚或建立临时覆盖物等,以保护石刻免受自然环境的侵蚀。

同时,对于石刻周围的环境进行整治,保持干净整洁,防止垃圾和杂草的滋生,对于沟渠等水利设施也要进行维护,以保持周围环境的良好状态。

另外,定期检查和维护是石刻保护的重要环节。

定期检查和维护可以及早发现石刻上的损坏和老化情况,保持石刻的完整性和良好的保存状态。

一些石刻上可能存在裂纹、脱落等情况,及时修复可以有效延长其寿命。

最后,晋朝石刻的修复需要技术过硬的专业人员。

修复过程中,需要根据石刻的实际情况选择合适的修复材料和工艺,并进行精细而谨慎的操作,以保证修复后的石刻与原来的风貌相符。

修复后的石刻需要经过科学的检测和评估,确保其质量和稳定性。

二、晋朝陵墓的保护与修复晋朝的陵墓是中国古代陵墓建筑的典范,体现了晋朝统治者的权力与地位。

保护和修复这些陵墓,不仅是对晋朝历史文化的传承,也是对先人的敬意。

陵墓的保护与修复主要包括以下几个方面。

首先,建立健全的保护管理制度。

制定专门的法规和规章,明确陵墓的所有权和使用权,建立健全的保护管理制度,加强对陵墓的日常管理和巡视,防止违法侵占和损坏。

浅论丰县大沙河考古发掘出土石质文物的修复与保护作者:***来源:《文物鉴定与鉴赏》2024年第09期摘要:2016年1月,豐县大沙河出土一批石质文物,严重残损,雕刻精美,晚明清初风格,具有一定的历史价值与艺术价值,丰县博物馆对其进行了修复保护。

关键词:丰县大沙河;石质文物;修复保护DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2024.09.0121 石质文物概况2016年1月,在大沙河二期整治工程施工时,在夹河闸南侧发现了墓园,徐州博物馆考古研究所和丰县博物馆联合进行了考古发掘。

大沙河考古发掘共出土石牌坊构件1套,石虎、石羊、石马、石望柱各2件,石香炉2个,石供桌1个。

一对石羊,长92厘米,高75厘米,头部缺失;一对石虎,高115厘米,一个完整,一个中间断开,头缺失;一对石马,一个完整,一个石马底座断开,底座长135厘米;石香炉,一件高76厘米,宽39厘米,另一件高95厘米,宽47厘米,上口沿均残;石香案,长140厘米,断裂为10余块;石望柱,高240厘米,一个中间断开;石牌坊,底座190厘米,中间裂开,其构件分开30余块。

石牌坊、石马、石虎、石香炉等均雕刻精美,具有晚明清初风格,具有一定的历史价值与艺术价值。

2 保存环境丰县地处暖温带半湿润季风气候区,四季分明,日照充足,年平均气温在15摄氏度左右,最冷月(1月)平均气温零下0.2摄氏度,最热月(7月)平均气温27.3摄氏度,平均年降水量约630.4毫米,无霜期200天左右。

出土的石质文物存放在丰县文庙,为露天保存,无任何遮蔽物,丰县博物馆争取资金,对这批石质文物进行了修复与保护。

3 石质文物病害3.1 残损目前出土的石质文物中,部分出现残损、断裂现象。

其中石羊、石虎头部缺失;石马底座断开;石香炉上口沿残缺;石香案裂为10余块;石牌坊中间断裂,其构件粉碎成30余块。

造成这一现象的主要原因有以下几点。

一是由于石灰岩的导热性能很差,白天受太阳曝晒后,表面变热而内部仍然冷却,晚上则相反,形成温度差异。

石质文物的保护与修复案例

石质文物的保护与修复是文物保护工作中的重要一环。

石质文物包括石碑、石刻、石雕等,它们承载着丰富的历史文化信息,对于研究和传承历史文化具有重要意义。

然而,由于长期的风化侵蚀和人为破坏,许多石质文物面临着严重的损坏和破坏。

因此,保护和修复石质文物显得尤为重要。

下面将介绍几个石质文物的保护与修复案例。

首先,北京故宫博物院的石雕文物保护与修复工作。

故宫博物院是中国最大的古代宫殿建筑群,拥有大量的石雕文物。

由于长期的风化和人为破坏,许多石雕文物出现了龟裂、脱落等问题。

为了保护和修复这些石雕文物,故宫博物院采取了一系列措施。

首先,他们对石雕文物进行了全面的调查和评估,确定了各个文物的损坏程度和修复需求。

然后,他们采用了先进的修复技术,如石材填补、石材粘接等,对石雕文物进行了修复。

此外,他们还加强了对石雕文物的保护措施,如加装防护罩、定期清洁等,以防止进一步的损坏。

其次,西安兵马俑的保护与修复工作。

兵马俑是中国古代的一项伟大的考古发现,被誉为世界第八大奇迹。

然而,由于长期的风化和人为破坏,许多兵马俑出现了严重的损坏和破坏。

为了保护和修复这些兵马俑,西安兵马俑博物馆采取了一系列措施。

首先,他们对兵马俑进行了全面的保护工作,如加装防护罩、控制湿度等,以防止进一步的损坏。

然后,他们采用了先进的修复技术,如石材填补、石材粘接等,对兵马俑进行了修复。

此外,他们还进行了大规模的修复工程,对兵马俑进行了整体的修复和保护。

再次,洛阳白马寺石刻的保护与修复工作。

白马寺是中国佛教的发源地之一,拥有大量的石刻文物。

由于长期的风化和人为破坏,许多石刻文物出现了严重的损坏和破坏。

为了保护和修复这些石刻文物,洛阳白马寺采取了一系列措施。

首先,他们对石刻文物进行了全面的调查和评估,确定了各个文物的损坏程度和修复需求。

然后,他们采用了先进的修复技术,如石材填补、石材粘接等,对石刻文物进行了修复。

此外,他们还加强了对石刻文物的保护措施,如加装防护罩、定期清洁等,以防止进一步的损坏。

综上所述,石质文物的保护与修复是文物保护工作中的重要一环。

通过对北京故宫博物院的石雕文物、西安兵马俑和洛阳白马寺石刻的保护与修复案例的介绍,我们可以看到,保护和修复石质文物需要全面的调查和评估,采用先进的修复技术,并加强对文物的保护措施。

只有这样,我们才能更好地保护和传承石质文物的历史文化价值。