地震灾害的现场急救资料

- 格式:docx

- 大小:11.16 KB

- 文档页数:5

突发地震应急救援预案(精选10篇)突发地震应急救援预案(篇1)为了保证抗震救灾工作快速、高效、有序进行,最大限度地减轻地震灾害,减少人员伤亡和财产损失,尽快恢复灾后学校正常的.教育教学秩序,根据(甘州区教育系统地震应急预案)结合本校教育实际,制定本预案。

一、适用范围本预案适用于全校处置地震灾害的应急活动。

二、工作原则处置地震灾害应急活动在教育局、中心学校抗震救灾指挥部统一领导下开展,并坚持以下原则:1.坚持以人为本、科学减灾的原则。

实行预防为主、防御与救助相结合的方针,把抢救广大师生生命摆在防震救灾的第一位,依靠科学决策和先进技术手段,全力做好地震灾害预防、准备和救援工作。

2.坚持统一领导、分级负责的原则。

破坏性地震发布后或破坏性地震发生后,按分级管理、条块结合、属地管理为主的原则,立即启动(地震应急预案)。

学校各职能部门、年级组、班主任及全体教师分别按各自的职责和预案要求,加强联系,密切配合,采取紧急措施,做好灾前预防和灾后应急抢险、恢复工作。

3.坚持警钟长鸣、预防为主的原则。

学校各职能部门、年级组、班级要高度重视地震应急工作,切实做好地震应急抢险的各项准备工作,防患于未然。

三、防震减灾(应急救援)指挥系统学校成立防震减灾(应急救援)工作领导小组,当地震发生时,领导小组转为抗震救灾指挥部,在教育局抗震救灾指挥部的统一领导下开展地震应急与抗震救灾工作。

1.学校防震减灾(应急救援)工作领导小组(指挥部)组长(总指挥):副组长(副总指挥):成员:2.学校防震减灾工作领导小组(指挥部)办公室学校防震减灾(应急救援)工作领导小组(指挥部)下设办公室,办公室设在学校,潘发成同志任办公室主任。

3.学校防震救灾(应急救援)工作领导小组(指挥部)下设应急疏散小组、抢险救灾小组、安全治安保卫小组、应急物资筹措及供给小组、医疗防疫组、师生安置组、通讯联络及宣传报道组七个小组。

四、防震减灾(应急救援)指挥系统主要职责1.防震减灾应急救援领导小组(指挥部)主要职责(1)全面负责学校地震应急工作,并按照应急(救援)预案迅速组织开展抢险救灾工作,力争将人员伤亡和财产损失降到最低限度。

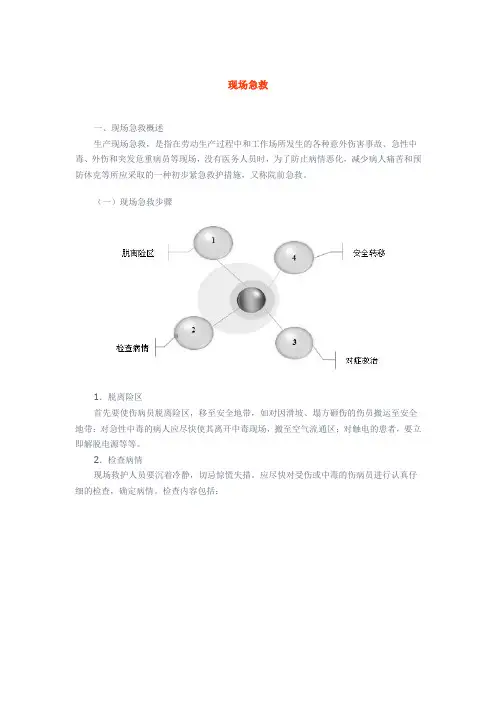

现场急救一、现场急救概述生产现场急救,是指在劳动生产过程中和工作场所发生的各种意外伤害事故、急性中毒、外伤和突发危重病员等现场,没有医务人员时,为了防止病情恶化,减少病人痛苦和预防休克等所应采取的一种初步紧急救护措施,又称院前急救。

(一)现场急救步骤1.脱离险区首先要使伤病员脱离险区,移至安全地带,如对因滑坡、塌方砸伤的伤员搬运至安全地带;对急性中毒的病人应尽快使其离开中毒现场,搬至空气流通区;对触电的患者,要立即解脱电源等等。

2.检查病情现场救护人员要沉着冷静,切忌惊慌失措。

应尽快对受伤或中毒的伤病员进行认真仔细的检查,确定病情。

检查内容包括:检查时不要给伤病员增加无谓的痛苦,如检查伤员的伤口,切勿一见病人就脱其衣服,若伤口部位在四肢或躯干上,可沿着衣裤线剪开或撕开,暴露其伤口部位即可。

3.对症救治根据迅速检查出的伤病情,立即进行初步对症救治。

在救治时,要注意纠正伤病员的体位,有时伤病员自己采用的所谓舒适体位,可能促使病情加重或恶化,甚至于造成不幸死亡,如被毒蛇咬伤下肢时,要使患肢放低,绝不能抬高,以减低毒汁的扩延;上肢出血要抬高患肢,防止增加出血量等。

救治伤病员较多时,一定要分清轻重缓急,优先救治伤重垂危者。

4.安全转移对伤病员,要根据不同的伤情,采用适宜的担架和正确的搬运方法。

在运送伤病员的途中,要密切注视伤病情变化,并且不能中止救治措施,将伤病员迅速而平安地运送到后方医院作后续抢救。

(二)注意事项1.注意现场安全,重视“先脱险再救人”。

2.从正面接近伤病员,表明身份,安慰伤病员,说明将采取的救护措施。

3.避免盲目移动伤者,避免再损伤。

4.除非必要,不要给伤病员任何饮食或药物。

5.注意保护警方需要的现场证物。

6.及时报告有关部门,寻求援助。

二、现场急救技术(一)徒手心肺复苏心肺复苏(CPR)是指针对心脏骤停的伤病员应用的,目的是维持伤病员的器官存活和恢复生命活动的一系列的、规范的和有效的急救措施。

解决方案编号:YTO-FS-PD486地震灾害应急措施通用版The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards地震灾害应急措施通用版使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。

文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

(一)震前准备在地震来临前做好对策预案,加固建筑物,并向群众进行宣传,使其在思想和知识上有所准备。

在地震发生阶段,人们主要根据平时的防震知识和实际情况,寻找安全地方紧急避震。

同时要注意观察附近的情况,是否有人遇难和负伤待救。

负伤待救者也应做好自救或尽快寻求救援。

在震后自救阶段,短时间内救援力量难以到达灾区,这时是最困难的时期。

在此阶段自救是主要方式,人们应了解自救的注意事项,并且预防强余震。

大震后3个小时,救援力量一般可到达灾区,有组织的救灾活动即可全面展开。

但此时也应注意强余震和续发性大震的防御。

防震措施的重点主要是保证震时和震后有条不紊地进行防震救灾。

要做好以下准备。

(1)学习地震知识,掌握科学的自防自救方法。

震前白防,是指有中、短期地震预报背景的地区,根据临震前所发现的宏观异常,采取简易有效的防震抗震措施的举动。

另外,震前的物质准备也是很重要的。

主要有高能量食品、水、急救箱等,放在震时紧急躲避处,以争取足够的等待外援时间。

地震现场应急处置方案地震现场应急处置方案(精选5篇)为了确保事情或工作有效开展,往往需要预先制定好方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。

方案要怎么制定呢?下面是小编为大家整理的地震现场应急处置方案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

地震现场应急处置方案篇1地震灾害是人类不可抗拒的自然灾害之一,其突发性强,破坏性大,对国家和人民生命财产构成了巨大威胁。

为了保证破坏性地震临震的预报发布后,迅速全面地做好各项抗震救灾准备工作及破坏性地震发生后,高效、有序地开展应急自救工作,最大限度地减轻地震灾害,减少人员伤亡,结合我乡实际,特制定本预案。

一、总则(一)编制依据依据《中华人民共和国防灾减震法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急预案》、《甘州区教育系统地震应急预案》,制定本预案。

(二)适用范围本预案适用于在我中心学校所属各中小学学校、幼儿园处置发生或可能发生地震灾害的应急活动。

(三)工作原则1.预防和处置校园突发性地震事件工作要坚持“谁主管、谁负责”的原则,要本着“内紧外松”的原则,不麻痹大意,不掉以轻心,做到及时发现、及时布置、及时处理。

预防和处置校园突发性地震事件要抓好三个环节:一是地震发生前,要立足防范,掌握主动,加强宣传,从细节抓起,适时演练,提高防范措施和自救技能,增强应急预案的针对性和操作性,提高应急反应水平;二是地震发生后,要迅速反应,紧急疏散,迅速判明性质,并且报告当地抗震救灾指挥部和上级主管部门,同时,依法办事,注意方法,及时果断处置;三是地震平息后,要全面排查,妥善安置,加强协调,形成合力,积极做好灾后重建和教学秩序恢复工作。

2.地震灾害事件发生后,各中小学、幼儿园立即按照预案采取应急措施,全体教职员工要牢固树立“一切为了学生的思想”,在出现公共突发性事件的危机时刻,学校领导和教师,特别是共产党员、共青团员、中青年教师一定要发扬不怕牺牲,勇于奉献,英勇顽强,吃苦耐劳的精神,以全力保护学生的安全为宗旨开展救援工作。

医院地震应急预案医院地震应急预案策划篇一一、绳索自救法:家中有绳索的,可直接将其一端拴在门、窗档或重物上沿另一端爬下。

过程中,脚要成绞状夹紧绳子,双手交替往下爬,并尽量采用手套、毛巾将手保护好。

二、匍匐前进法:由于火灾发生时烟气大多聚集在上部空间,因此在逃生过程中应尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进。

三、毛巾捂鼻法:火灾烟气具有温度高、毒性大的特点,一旦吸入后很容易引起呼吸系统烫伤或中毒,因此疏散中应用湿毛巾捂住口鼻,以起到降温及过滤的作用。

四、棉被护身法:用浸泡过的棉被或毛毯、棉大衣盖在身上,确定逃生路线后用最快的速度钻过火场并冲到安全区域。

五、毛毯隔火法:将毛毯等织物钉或夹在门上,并不断往上浇水冷却,以防止外部火焰及烟气侵入,从而达到抑制火势蔓延速度、增加逃生时间的目的。

六、被单拧结法:把床单、被罩或窗帘等撕成条或拧成麻花状,按绳索逃生的方式沿外墙爬下。

七、跳楼求生法:火场切勿轻易跳楼!在万不得已的情况下,住在低楼层的居民可采取跳楼的方法进行逃生。

但要选择较低的地面作为落脚点,并将席梦思床垫、沙发垫、厚棉被等抛下做缓冲物。

八、管线下滑法:当建筑物外墙或阳台边上有落水管、电线杆、避雷针引线等竖直管线时,可借助其下滑至地面,同时应注意一次下滑时人数不宜过多,以防止逃生途中因管线损坏而致人坠落。

九、竹竿插地法:将结实的晾衣杆直接从阳台或窗台斜插到室外地面或下一层平台,两头固定好以后顺杆滑下。

十、攀爬避火法:通过攀爬阳台、窗口的外沿及建筑周围的脚手架、雨棚等突出物以躲避火势。

十一、楼梯转移法:当火势自下而上迅速蔓延而将楼梯封死时,住在上部楼层的居民可通过老虎窗、天窗等迅速爬到屋顶,转移到另一家或另一单元的楼梯进行疏散。

十二、卫生间避难法:当实在无路可逃时,可利用卫生间进行避难,用毛巾紧塞门缝,把水泼在地上降温,也可躺在放满水的浴缸里躲避。

但千万不要钻到床底、阁楼、大橱等处避难,因为这些地方可燃物多,且容易聚集烟气。

地震灾害应急措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-地震灾害应急措施(一)震前准备在地震来临前做好对策预案,加固建筑物,并向群众进行宣传,使其在思想和知识上有所准备。

在地震发生阶段,人们主要根据平时的防震知识和实际情况,寻找安全地方紧急避震。

同时要注意观察附近的情况,是否有人遇难和负伤待救。

负伤待救者也应做好自救或尽快寻求救援。

在震后自救阶段,短时间内救援力量难以到达灾区,这时是最困难的时期。

在此阶段自救是主要方式,人们应了解自救的注意事项,并且预防强余震。

大震后3个小时,救援力量一般可到达灾区,有组织的救灾活动即可全面展开。

但此时也应注意强余震和续发性大震的防御。

防震措施的重点主要是保证震时和震后有条不紊地进行防震救灾。

要做好以下准备。

(1)学习地震知识,掌握科学的自防自救方法。

震前白防,是指有中、短期地震预报背景的地区,根据临震前所发现的宏观异常,采取简易有效的防震抗震措施的举动。

另外,震前的物质准备也是很重要的。

主要有高能量食品、水、急救箱等,放在震时紧急躲避处,以争取足够的等待外援时间。

(2)分配每人震时的应急任务,以防手忙脚乱,耽误宝贵时间。

(3)确定疏散路线和避震地点,要做到畅通无阻。

(4)加固室内器具。

(5)落实防火措施,易燃物品要妥善保管。

(6)学会并掌握基本的医疗救护技能,如人工呼吸、止血、包扎、搬运伤员和护理方法等。

(7)适时进行应急演习,以发现弥补避震措施中的不足之处和正确识别地震谣传。

(二)震时应急(1)瞬时抉择,珍惜12s自救机会。

地震发生时,人们能感觉到并受其害的主要有两种地震波,即专业人员常说的P波(纵波)和S波(横波)。

每种类型以不同的传播方式和速度运动。

P波运动速度最快,传播速度每秒钟8~9km,最先到达地面。

在震中区,P波使人感到的是上、下颠簸,造成的破坏不大,是给人们地震发生了的信号。

s波的运动速度比P波慢,通常平均每秒钟4~5km,是继P波后到达地表的破坏性极大的波。

地震灾害应急救援手册第1章地震基础知识 (5)1.1 地震的定义与成因 (5)1.2 地震带的分布 (5)1.3 地震波的传播 (5)第2章地震预警与监测 (5)2.1 地震预警系统 (5)2.2 地震监测技术 (5)2.3 地震信息的发布与获取 (5)第3章地震应急预案 (5)3.1 家庭应急预案 (5)3.2 社区应急预案 (5)3.3 城市应急预案 (5)第4章地震应急救援组织 (5)4.1 应急救援队伍的组建 (5)4.2 应急救援队伍的培训 (5)4.3 应急救援协调与指挥 (5)第5章地震救援技术与装备 (5)5.1 救援技术概述 (5)5.2 救援装备的种类与使用 (5)5.3 现场救援操作技巧 (5)第6章灾害现场搜索与营救 (5)6.1 搜索犬的应用 (5)6.2 生命探测仪的使用 (5)6.3 营救行动的实施 (5)第7章医疗救护与心理援助 (5)7.1 现场急救技能 (5)7.2 灾后防疫措施 (6)7.3 心理援助与干预 (6)第8章灾害现场秩序维护与安全 (6)8.1 现场安全评估 (6)8.2 灾区治安维护 (6)8.3 防止次生灾害的发生 (6)第9章灾后临时安置与救助 (6)9.1 临时住所的搭建 (6)9.2 灾后生活物资发放 (6)9.3 灾后救助与慰问 (6)第10章灾后重建与恢复 (6)10.1 重建规划与实施 (6)10.2 灾后经济恢复 (6)10.3 灾后心理重建 (6)第11章地震应急救援法律法规 (6)11.1 我国地震应急救援法律法规体系 (6)11.2 法律法规在地震应急救援中的应用 (6)11.3 法律责任与权益保障 (6)第12章国际地震应急救援合作 (6)12.1 国际地震应急救援组织与机构 (6)12.2 国际地震应急救援经验与启示 (6)12.3 我国在国际地震应急救援中的参与与合作 (6)第1章地震基础知识 (6)1.1 地震的定义与成因 (6)1.2 地震带的分布 (6)1.3 地震波的传播 (7)第2章地震预警与监测 (7)2.1 地震预警系统 (7)2.2 地震监测技术 (7)2.3 地震信息的发布与获取 (8)第3章地震应急预案 (8)3.1 家庭应急预案 (8)3.1.1 家庭成员职责划分 (8)3.1.2 应急物资准备 (9)3.1.3 应急避难所 (9)3.1.4 地震发生时的行动指南 (9)3.2 社区应急预案 (9)3.2.1 组织机构 (9)3.2.2 应急预案制定 (9)3.2.3 应急演练 (10)3.2.4 宣传教育 (10)3.3 城市应急预案 (10)3.3.1 组织机构 (10)3.3.2 应急预案制定 (10)3.3.3 应急响应流程 (10)3.3.4 宣传教育 (10)第4章地震应急救援组织 (10)4.1 应急救援队伍的组建 (10)4.1.1 组建原则 (11)4.1.2 组建方式 (11)4.1.3 组建内容 (11)4.2 应急救援队伍的培训 (11)4.2.1 培训内容 (11)4.2.2 培训方式 (11)4.3 应急救援协调与指挥 (11)4.3.1 协调机制 (11)4.3.2 指挥调度 (12)第5章地震救援技术与装备 (12)5.1 救援技术概述 (12)5.2 救援装备的种类与使用 (12)5.2.1 生命探测装备 (12)5.2.2 破拆装备 (12)5.2.3 支撑装备 (12)5.2.4 起重装备 (12)5.2.5 急救装备 (13)5.3 现场救援操作技巧 (13)5.3.1 搜救技巧 (13)5.3.2 破拆技巧 (13)5.3.3 支撑技巧 (13)5.3.4 起重技巧 (13)5.3.5 急救技巧 (13)第6章灾害现场搜索与营救 (13)6.1 搜索犬的应用 (13)6.1.1 嗅觉优势 (13)6.1.2 训练与选拔 (14)6.1.3 应用领域 (14)6.2 生命探测仪的使用 (14)6.2.1 技术原理 (14)6.2.2 优势与局限 (14)6.2.3 应用场景 (14)6.3 营救行动的实施 (14)6.3.1 确定被困者位置 (14)6.3.2 制定营救方案 (14)6.3.3 救援行动 (14)6.3.4 医疗救护 (15)第7章医疗救护与心理援助 (15)7.1 现场急救技能 (15)7.1.1 心肺复苏(CPR) (15)7.1.2 外伤处理 (15)7.1.3 气道异物处理 (15)7.1.4 骨折固定 (15)7.2 灾后防疫措施 (15)7.2.1 环境消毒 (15)7.2.2 预防接种 (15)7.2.3 健康宣教 (16)7.2.4 食品安全监管 (16)7.3 心理援助与干预 (16)7.3.1 心理疏导 (16)7.3.2 心理健康教育 (16)7.3.3 心理危机干预 (16)7.3.4 心理康复 (16)第8章灾害现场秩序维护与安全 (16)8.1 现场安全评估 (16)8.2 灾区治安维护 (17)8.3 防止次生灾害的发生 (17)第9章灾后临时安置与救助 (17)9.1 临时住所的搭建 (17)9.1.1 选择合适的地点 (17)9.1.2 选择合适的临时住所类型 (18)9.1.3 搭建临时住所 (18)9.2 灾后生活物资发放 (18)9.2.1 生活物资的种类 (18)9.2.2 生活物资的发放 (18)9.3 灾后救助与慰问 (18)9.3.1 心理援助 (18)9.3.2 慰问活动 (18)9.3.3 社会援助 (18)第10章灾后重建与恢复 (19)10.1 重建规划与实施 (19)10.1.1 重建规划原则 (19)10.1.2 重建规划内容 (19)10.1.3 重建实施 (19)10.2 灾后经济恢复 (19)10.2.1 恢复农业生产 (20)10.2.2 恢复企业发展 (20)10.2.3 恢复旅游市场 (20)10.3 灾后心理重建 (20)10.3.1 心理援助 (20)10.3.2 社会支持 (20)第11章地震应急救援法律法规 (20)11.1 我国地震应急救援法律法规体系 (20)11.2 法律法规在地震应急救援中的应用 (21)11.3 法律责任与权益保障 (21)第12章国际地震应急救援合作 (22)12.1 国际地震应急救援组织与机构 (22)12.1.1 联合国国际减灾战略署(UNISDR) (22)12.1.2 国际搜索与救援咨询团(INSARAG) (22)12.1.3 国际红十字会与红新月会联合会(IFRC) (22)12.1.4 地震应急响应协调中心(ERC) (22)12.2 国际地震应急救援经验与启示 (22)12.2.1 加强地震应急救援体系建设 (23)12.2.2 做好地震应急预案的制定与演练 (23)12.2.3 加强国际交流与合作 (23)12.2.4 提高公众的防灾减灾意识 (23)12.3 我国在国际地震应急救援中的参与与合作 (23)12.3.1 积极参与国际地震应急救援行动 (23)12.3.2 加强与国际地震应急救援组织的合作 (23)12.3.3 推动地震应急救援技术交流与合作 (23)12.3.4 参与国际地震应急救援演练 (23)第1章地震基础知识1.1 地震的定义与成因1.2 地震带的分布1.3 地震波的传播第2章地震预警与监测2.1 地震预警系统2.2 地震监测技术2.3 地震信息的发布与获取第3章地震应急预案3.1 家庭应急预案3.2 社区应急预案3.3 城市应急预案第4章地震应急救援组织4.1 应急救援队伍的组建4.2 应急救援队伍的培训4.3 应急救援协调与指挥第5章地震救援技术与装备5.1 救援技术概述5.2 救援装备的种类与使用5.3 现场救援操作技巧第6章灾害现场搜索与营救6.1 搜索犬的应用6.2 生命探测仪的使用6.3 营救行动的实施第7章医疗救护与心理援助7.1 现场急救技能7.2 灾后防疫措施7.3 心理援助与干预第8章灾害现场秩序维护与安全8.1 现场安全评估8.2 灾区治安维护8.3 防止次生灾害的发生第9章灾后临时安置与救助9.1 临时住所的搭建9.2 灾后生活物资发放9.3 灾后救助与慰问第10章灾后重建与恢复10.1 重建规划与实施10.2 灾后经济恢复10.3 灾后心理重建第11章地震应急救援法律法规11.1 我国地震应急救援法律法规体系11.2 法律法规在地震应急救援中的应用11.3 法律责任与权益保障第12章国际地震应急救援合作12.1 国际地震应急救援组织与机构12.2 国际地震应急救援经验与启示12.3 我国在国际地震应急救援中的参与与合作第1章地震基础知识1.1 地震的定义与成因地震,又称地动、地振动,是指地壳在快速释放能量的过程中产生的振动现象,期间会产生地震波。

地震灾害的现场急救地震是世界上最严重的自然灾害之一,我国是地震灾害严重的国家,而我区又处于地震活跃带,因此普及现场急救知识就显得尤为重要。

一、必要性1、伤员量大,一个地震能够造成大量人员的伤亡,少的几十,多的成千上万,要完成大量伤员的现场急救与转送,单靠医务人员不能达到这一目的,发生地震后有许多群众参与救助,而且大多没有通过专业训练,加之伤员伤情复杂,变化快,损伤部位多等特点,如因抢救或者搬运方式不得当,会加重伤员的病情或者产生新的损伤。

因此加强群众的现场抢救水平就有很大的必要性。

2、地震伤员受倒塌建筑物砸击压埋时,根据被埋人员的呼喊、呻吟,敲击声、血运等初步推断被压位置,应先确定伤员的头部,快速轻巧暴露头部,清除口中、鼻内异物,再暴露胸腹部,解脱肢体,不可强拉硬扯。

二、急救的目的是抢救生命,因此其基本原则是先救命,后治伤,救治过程应遵循一定的程度一首先把握呼吸、血压、心率、意识与瞳孔等生命体征,视察伤部,迅速对伤情进行推断,对生命体征的重要迅速做出反应,务必优先抢救的急救重要包含心跳、呼吸骤停、窒息、大出血、张力性气胸与休克等。

下面就急救的技术做一介绍。

1、复苏:心跳、呼吸骤停时,从现场开始做体外心脏按压与口对口人工呼吸的先证实,即一看“看形态、面色、瞳孔(有无口唇及面色青紫、发绀、瞳孔有无放大)。

二摸:摸股动脉、颈动脉搏动。

三听”听心音”,证实心跳停止后立即进行抢救。

(2)体位:通常云枕平卧,将病人安置在平硬的地面上或者在病人的背后垫一硬板,尽量少搬运病人。

(3)畅通呼吸道:用仰额举颌法,一手置前额使头部后仰,另一手食指与中指置于下颌骨近下颌颈处,抬起下颌,有假牙托着着取出。

(4)人工呼吸:通常用口对口呼吸、口对鼻及口对口鼻呼吸中(婴幼儿),A在保持呼吸道通畅的位置下进行;B用按于手前额之手的拇指与食指,捏住病人的鼻翼下端;C深吸一口气后,张开口紧贴病人的嘴,把病人的口完全包住;D深而快地向病人口呐用力吹气,直到病人胸廊向上抬起为止;E一次吸气完毕立即与病人口部脱离,轻轻抬起头部面向病人胸部吸入新鲜空气,以便下一次人工呼吸,同时使病人的口开,捏鼻的手也应放松,以使鼻孔通气,吹气频率通常12-20次/分,单人心脏按压15次吹气二次,双人5:1进行。

地震灾害的现场急救

地震是世界上最严重的自然灾害之一,我国是地震灾害严重的国家,而我区又处于地震活跃带,因此普及现场急救知识就显得尤为重要。

一、必要性

1、伤员量大,一个地震可以造成大量人员的伤亡,少的几十,多的成千上万,要完成大量伤员的现场急救和转送,单靠医务人员不能达到这一目的,发生地震后有许多群众参与救助,而且大多没有经过专业训练,加之伤员伤情复杂,变化快,损伤部位多等特点,如因抢救或搬运方式不得当,会加重伤员的病情或产生新的损伤。

因此加强群众的现场抢救水平就有很大的必要性。

2、地震伤员受倒塌建筑物砸击压埋时,根据被埋人员的呼喊、呻吟,敲击声、血运等初步判断被压位置,应先确定伤员的头部,快速轻巧暴露头部,清除口中、鼻内异物,再暴露胸腹部,解脱肢体,不可强拉硬扯。

二、急救的目的是抢救生命,因此其基本原则是先救命,后治伤,救治过程应遵循一定的程度

一首先把握呼吸、血压、心率、意识和瞳孔等生命体征,视察伤部,迅速对伤情进行判断,对生命体征的重要迅速做出反应,必须优先抢救的急救重要包括心跳、呼吸骤停、窒息、大出血、张力性气胸和休克等。

下面就急救的技术做一介绍。

1、复苏:心跳、呼吸骤停时,从现场开始做体外心脏按压和口对口人工呼吸的先证实,即一看“看形态、面色、瞳孔(有无口唇及面色青紫、发绀、瞳孔有无放大)。

二摸:摸股动脉、颈动脉搏动。

三听”听心音”,证实心跳停止后立即进行抢救。

(2)体位:一般云枕平卧,将病人安置在平硬的地面上或在病人的背后垫一硬板,尽量少搬运病人。

(3)畅通呼吸道:用仰额举颌法,一手置前额使头部后仰,另一手食指与中指置于下颌骨近下颌颈处,抬起下颌,有假牙托着着取出。

(4)人工呼吸:一般用口对口呼吸、口对鼻及口对口鼻呼吸中(婴幼儿),A在保持呼吸道通畅的位置下进行;B用按于手前额之手的拇指和食指,捏住病人的鼻翼下端;C深吸一口气后,张开口紧贴病人的嘴,把病人的口完全包住;D深而快地向病人口呐用力吹气,直到病人胸廊向上抬起为止;E一次吸气完毕立即与病人口部脱离,轻轻抬起头部面向病人胸部吸入新鲜空气,以便下一次人工呼吸,同时使病人的口开,捏鼻的手也应放松,以使鼻孔通气,吹气频率一般12-20次/分,单人心脏按压15次吹气二次,双人5:1进行。

吹气时应停止胸外按压,吹气一般正常吹气潮气量500-600ml,比较公认800-

1200ml/次,绝不能超过1200ml/次。

5、胸外心脏按压:在人工呼吸的同时进行人工心脏按压,必要时将舌拉出用别针或丝线穿过舌尖固定于衣扣上或用口咽通气管,如情况紧急,上述两措施不见效而又有一定的抢救设备时,可用粗针头做

环甲膜穿刺,颈中线甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘之间即为穿刺点,如有条件进行气管切开或插管。

3、止血大出血可致伤员休克或死亡,常用止血方法如下:

(1)指压法:用手指压动脉经过骨骼表面的部位,如头颈→压一侧颈总动脉、颞动脉、颌动脉;上臂出血→腋动脉、肱动脉、下肢→股动脉,但因侧支效果有限,且难持久,因此适时改用其它方法。

(2)加压包扎法:最常用,一般小动脉、小静脉均可用,大纱布填塞,绷带加压包扎

(3)填塞法:用于骨端、肌肉的渗血

(4)止血带法:充气止血带最好,紧急时可用橡皮管,三角巾或绷带代替,止血带下应放衬垫,禁用细绳索或电线充当止血带,应注意以下事项:A不必过紧,以能止住出血为度;B1小时放松1-2分钟,使用时间不能超过4小时;C止血带伤员应有显著标志,优先后送;D 松止血带前先输液

4、包扎:目的是保护伤口,减少污染、止血、固定骨折、关节并止痛。

常用绷带、三角巾、四头带,无时可就地用干净毛巾、包袱带、手绢、衣服等。

注意:(1)包扎时动作轻柔、松紧适宜,既保证敷料固定和压迫止血,又不影响血运;(2)包扎缘距伤口5-10cm;(3)遇外露污染的骨折断端或腹内脏器不可轻易还纳,如系腹腔组织脱出应先用干净的器皿保护后包扎,不要将敷料直接包扎于脱出组织上。

5、固定:可减轻疼痛,避免骨折端损伤血管、神经并有利于防治休克和便于搬运,固定前应尽可能的牵引伤肢以纠正畸形,固定于夹板也可就地取材木板、树枝、竹竿等,范围应包扎骨折远近两个关节,如缺乏材料应自体固定法,上肢固定于胸廊,下肢固定于健侧,固定夹板应衬于衬垫,张力性气胸用厚敷料压盖于胸壁软化区,再粘贴胶布固定,如不能奏效用牵引固定,布巾钳夹住中央游离肋骨用绳吊起,通过滑轮牵引重量2-3kg。

6、搬运:骨折未固定前不易搬运,脊椎骨折病人应用木板或门板搬运,先使伤员两上、下肢伸直,木板放一侧,两2-3人扶伤员躯干成一整体滚动至木板上,不要使躯干扭转,或三人平托病人至木板上,禁止一人抬头,一人抬足或单人搂抱,对颈椎损伤的病人要专人托头部,沿纵轴向上略加牵引,使头颈躯干成一整体滚动,或由伤员自己双手托头搬运,严禁强行搬运头部,木板上用砂袋或折好的衣物放于颈部两侧。

内容总结

(1)地震灾害的现场急救

地震是世界上最严重的自然灾害之一,我国是地震灾害严重的国家,而我区又处于地震活跃带,因此普及现场急救知识就显得尤为重要

(2)地震灾害的现场急救

地震是世界上最严重的自然灾害之一,我国是地震灾害严重的国家,而我区又处于地震活跃带,因此普及现场急救知识就显得尤为重要。