外科感染的临床表现和诊断

- 格式:ppt

- 大小:2.80 MB

- 文档页数:42

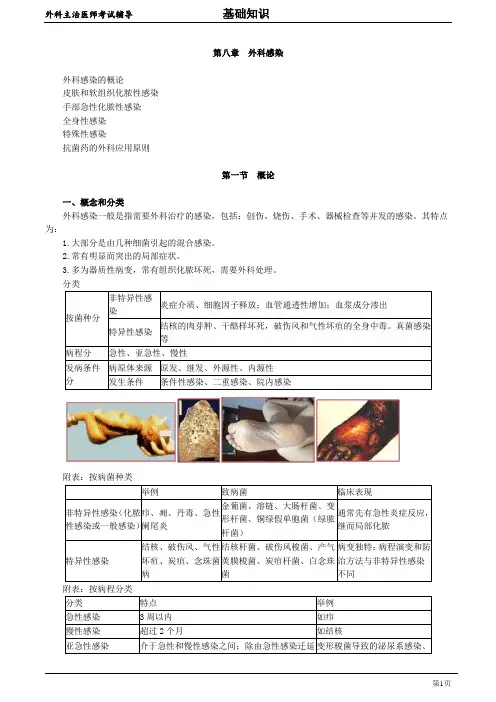

第八章 外科感染外科感染的概论 皮肤和软组织化脓性感染 手部急性化脓性感染 全身性感染 特殊性感染抗菌药的外科应用原则第一节 概论一、概念和分类外科感染一般是指需要外科治疗的感染,包括:创伤、烧伤、手术、器械检查等并发的感染。

其特点为:1.大部分是由几种细菌引起的混合感染。

2.常有明显而突出的局部症状。

3.多为器质性病变,常有组织化脓坏死,需要外科处理。

分类按菌种分非特异性感染炎症介质、细胞因子释放;血管通透性增加;血浆成分渗出特异性感染结核的肉芽肿、干酪样坏死,破伤风和气性坏疽的全身中毒。

真菌感染等病程分 急性、亚急性、慢性发病条件分病原体来源 原发、继发、外源性、内源性 发生条件 条件性感染、二重感染、院内感染附表:按病菌种类举例致病菌临床表现非特异性感染(化脓性感染或一般感染) 疖、痈、丹毒、急性阑尾炎金葡菌、溶链、大肠杆菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)通常先有急性炎症反应,继而局部化脓特异性感染 结核、破伤风、气性坏疽、炭疽、念珠菌病结核杆菌、破伤风梭菌、产气荚膜梭菌、炭疽杆菌、白念珠菌病变独特:病程演变和防治方法与非特异性感染不同附表:按病程分类分类 特点 举例 急性感染 3周以内 如疖 慢性感染 超过2个月如结核亚急性感染介于急性和慢性感染之间;除由急性感染迁延变形梭菌导致的泌尿系感染、急性感染的最长病程是A.3周B.1周C.2周D.4周E.5周『正确答案』A附表:按发生条件非特异性感染中,不应出现的病理改变是A.炎症介质、细胞因子释放B.血管通透性增加C.血浆成分渗出D.干酪样坏死E.转为慢性炎症『正确答案』D二、致病菌——外科感染常见致病菌三、临床表现和诊断——临床表现染全身状态轻者无症状较重者发热、头痛、乏力、全身不适、食欲差严重脓毒症尿少、神志不清、乳酸血症,乃至休克及MODS特殊表现破伤风肌强直性痉挛气性坏疽皮下捻发音皮肤炭疽发痒性黑色脓疱临床表现和诊断——诊断(临表+辅检)临床表现1.浅表脓肿的主要依据:波动感。

合同管理办法(最新)附件:甲方:____________________乙方:____________________第一条合同的定义本管理办法所称的“合同”,是指甲方与乙方之间订立的、明确双方权利义务的协议,包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

第二条合同的签订2.1合同的签订应当遵循平等自愿、公平合理的原则,合同内容应当明确、具体、完整,符合法律法规的规定。

2.2合同的签订应当采用书面形式,并由甲乙双方的法定代表人或者授权代表签署并加盖公章。

2.3合同签订前,甲乙双方应当对合同内容进行充分的协商和讨论,确保双方对合同内容的理解一致。

第三条合同的审核3.1合同签订前,甲乙双方应当将合同文本提交给各自的法务部门进行审核。

法务部门应当对合同内容的合法性、合规性、完整性等进行审核,并提出审核意见。

3.2合同审核通过后,甲乙双方应当将合同文本及其附件交由各自的财务部门进行审核。

财务部门应当对合同金额、支付方式、发票开具等进行审核,并提出审核意见。

3.3合同审核通过后,甲乙双方应当将合同文本及其附件交由各自的业务部门进行审核。

业务部门应当对合同内容是否符合实际业务需求进行审核,并提出审核意见。

第四条合同的签订与履行4.1合同审核通过后,甲乙双方应当按照约定的方式签订合同,并在合同生效后按照约定的方式履行合同。

4.2合同履行过程中,甲乙双方应当严格按照合同约定履行各自的义务,并及时沟通解决履行过程中出现的问题。

4.3合同履行过程中,甲乙双方不得擅自变更合同内容。

如需变更,应当经双方协商一致,并按照约定的方式签订补充协议。

第五条合同的变更与解除5.1合同的变更或者解除,应当经甲乙双方协商一致,并按照约定的方式签订书面协议。

5.2合同变更或者解除后,甲乙双方应当按照约定处理与合同相关的各项事宜。

第六条合同的纠纷解决6.1在合同履行过程中,如发生纠纷,甲乙双方应当通过友好协商解决。

6.2如协商无果,甲乙双方可以依法向合同签订地或者合同履行地的人民法院提起诉讼。

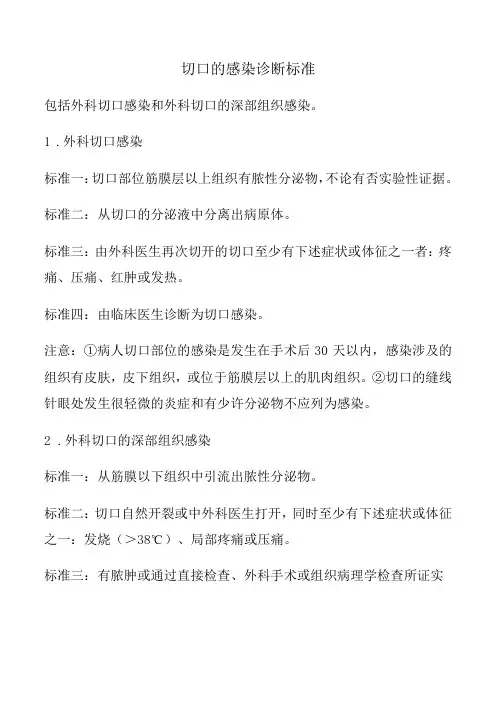

切口的感染诊断标准

包括外科切口感染和外科切口的深部组织感染。

1.外科切口感染

标准一:切口部位筋膜层以上组织有脓性分泌物,不论有否实验性证据。

标准二:从切口的分泌液中分离出病原体。

标准三:由外科医生再次切开的切口至少有下述症状或体征之一者:疼痛、压痛、红肿或发热。

标准四:由临床医生诊断为切口感染。

注意:①病人切口部位的感染是发生在手术后30天以内,感染涉及的组织有皮肤,皮下组织,或位于筋膜层以上的肌肉组织。

②切口的缝线针眼处发生很轻微的炎症和有少许分泌物不应列为感染。

2.外科切口的深部组织感染

标准一:从筋膜以下组织中引流出脓性分泌物。

标准二:切口自然开裂或中外科医生打开,同时至少有下述症状或体征之一:发烧(>38℃)、局部疼痛或压痛。

标准三:有脓肿或通过直接检查、外科手术或组织病理学检查所证实

的感染。

标准四:由外科医生所证实的感染。

注意:病人的感染必须发生在手术后30天以内(无植入物)或1年以内(有植入物),且感染必须与外科手术有关。

感染涉及的组织是在筋膜或筋膜层以下。

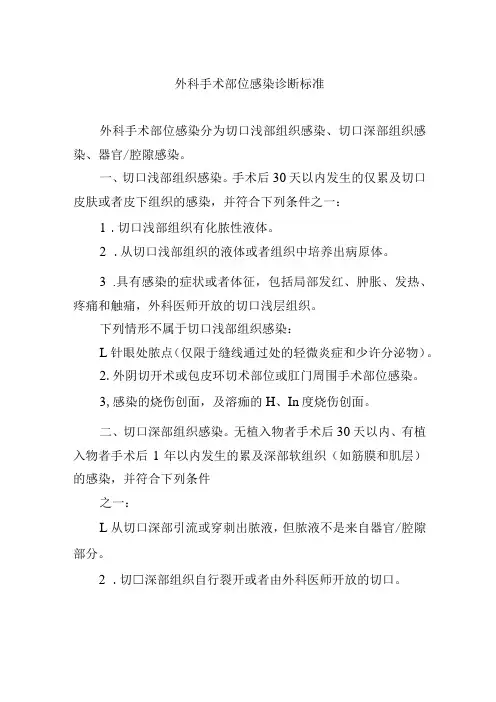

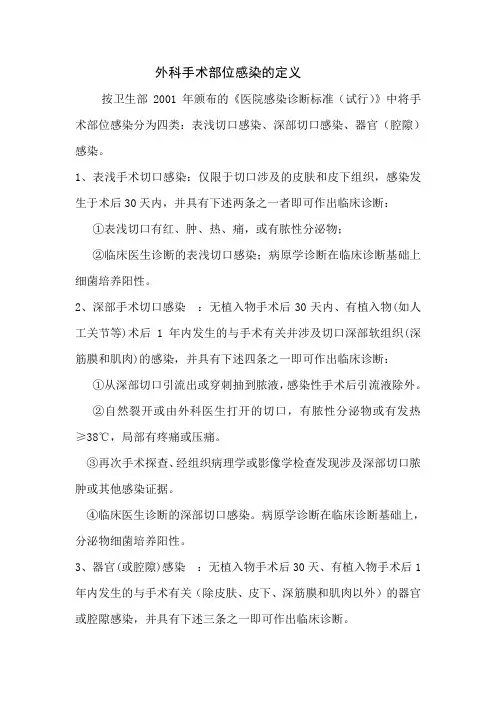

外科手术部位感染的定义按卫生部2001年颁布的《医院感染诊断标准(试行)》中将手术部位感染分为四类:表浅切口感染、深部切口感染、器官(腔隙)感染。

1、表浅手术切口感染:仅限于切口涉及的皮肤和皮下组织,感染发生于术后30天内,并具有下述两条之一者即可作出临床诊断:①表浅切口有红、肿、热、痛,或有脓性分泌物;②临床医生诊断的表浅切口感染;病原学诊断在临床诊断基础上细菌培养阳性。

2、深部手术切口感染:无植入物手术后30天内、有植入物(如人工关节等)术后1年内发生的与手术有关并涉及切口深部软组织(深筋膜和肌肉)的感染,并具有下述四条之一即可作出临床诊断:①从深部切口引流出或穿刺抽到脓液,感染性手术后引流液除外。

②自然裂开或由外科医生打开的切口,有脓性分泌物或有发热≥38℃,局部有疼痛或压痛。

③再次手术探查、经组织病理学或影像学检查发现涉及深部切口脓肿或其他感染证据。

④临床医生诊断的深部切口感染。

病原学诊断在临床诊断基础上,分泌物细菌培养阳性。

3、器官(或腔隙)感染:无植入物手术后30天、有植入物手术后1年内发生的与手术有关(除皮肤、皮下、深筋膜和肌肉以外)的器官或腔隙感染,并具有下述三条之一即可作出临床诊断。

①引流或穿刺有脓液。

②再次手术探查、经组织病理学或影像学检查发现涉及器官(或腔隙)感染的证据。

③由临床医生诊断的器官(或腔隙)感染。

病原学诊断在临床诊断基础上,细菌培养阳性。

说明:①创口包括外科手术切口和意外伤害所致伤口,为避免混乱,不用“创口感染”一词,与伤口有关感染参见皮肤软组织感染诊断标准。

②临床和(或)有关检查显示典型的手术部位感染,即使细菌培养阴性,亦可以诊断。

③手术切口浅部和深部均有感染时,仅需报告深部感染。

④经切口引流所致器官(或腔隙)感染,不须再次手术者,应视为深部切口感染。

⑤切口缝合针眼处有轻微炎症和少许分泌物不属于切口感染。

⑥切口脂肪液化,液体清亮,不属于切口感染。

⑦局限性的刺伤切口感染不算外科切口感染,应根据其深度纳入皮肤软组织感染。

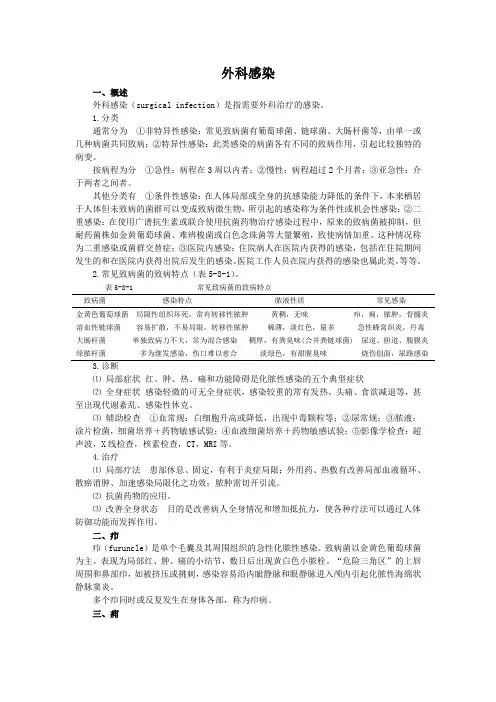

外科感染一、概述外科感染(surgical infection)是指需要外科治疗的感染。

1.分类通常分为①非特异性感染:常见致病菌有葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌等,由单一或几种病菌共同致病;②特异性感染:此类感染的病菌各有不同的致病作用,引起比较独特的病变。

按病程为分①急性:病程在3周以内者;②慢性:病程超过2个月者;③亚急性:介于两者之间者。

其他分类有①条件性感染:在人体局部或全身的抗感染能力降低的条件下,本来栖居于人体但未致病的菌群可以变成致病微生物,所引起的感染称为条件性或机会性感染;②二重感染:在使用广谱抗生素或联合使用抗菌药物治疗感染过程中,原来的致病菌被抑制,但耐药菌株如金黄葡萄球菌、难辨梭菌或白色念珠菌等大量繁殖,致使病情加重。

这种情况称为二重感染或菌群交替症;③医院内感染:住院病人在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的和在医院内获得出院后发生的感染。

医院工作人员在院内获得的感染也属此类。

等等。

2.常见致病菌的致病特点(表5-8-1)。

表5-8-1 常见致病菌的致病特点致病菌感染特点脓液性质常见感染金黄色葡萄球菌局限性组织坏死,常有转移性脓肿黄稠,无味疖,痈,脓肿,骨髓炎溶血性链球菌容易扩散,不易局限,转移性脓肿稀薄,淡红色,量多急性蜂窝织炎,丹毒大肠杆菌单独致病力不大,常为混合感染稠厚,有粪臭味(合并粪链球菌) 尿道、胆道、腹膜炎绿脓杆菌多为继发感染,伤口难以愈合淡绿色,有甜腥臭味烧伤创面,尿路感染3.诊断⑴局部症状红、肿、热、痛和功能障碍是化脓性感染的五个典型症状⑵全身症状感染轻微的可无全身症状,感染较重的常有发热、头痛、食欲减退等,甚至出现代谢紊乱、感染性休克。

⑶辅助检查①血常规:白细胞升高或降低,出现中毒颗粒等;②尿常规;③脓液:涂片检菌,细菌培养+药物敏感试验;④血液细菌培养+药物敏感试验;⑤影像学检查:超声波,X线检查,核素检查,CT,MRI等。

4.治疗⑴局部疗法患部休息、固定,有利于炎症局限;外用药、热敷有改善局部血液循环、散瘀消肿、加速感染局限化之功效;脓肿需切开引流。

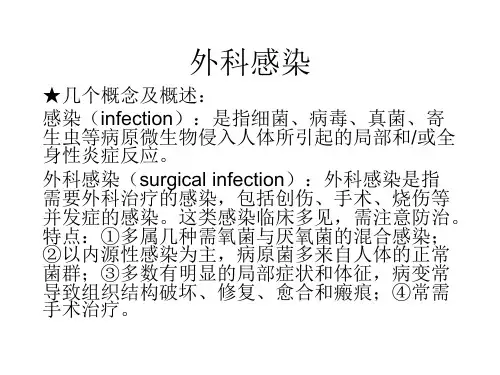

外科感染第一节概论外科感染指需要外科治疗的感染,包括创伤、烧伤、手术、器械检查等并发症。

特点多为多种细菌混合感染;局部症状明显;多为器质性病变,组织化脓坏死常见。

(一)分类1、非特异性感染/化脓性感染包括疖、痈、丹毒、急性淋巴结炎等;致病菌金葡菌、溶血性链球菌、大肠杆菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌;特点先急性炎症反应,后局部化脓。

2、特异性感染致病菌结核杆菌、破伤风梭菌、产气荚膜梭菌、炭疽杆菌、白念珠菌。

3、感染时间急性感染:3周以内亚急性感染:3w~2月慢性感染:>2月4、其他原发性、继发性感染;来源:外源性、内源性感染;条件:条件性、二重、医院内感染。

(二)致病因素1.病菌的致病因素粘附因子;数量与增殖速率;胞外酶(蛋白酶、磷脂酶、胶原酶)、外毒素(溶血毒素、肠毒素、破伤风毒素)、内毒素(脂多糖:引起全身炎症反应)。

2.宿主免疫天然免疫(屏障作用、吞噬细胞、NK细胞、补体、细胞因子)、获得性免疫(细胞免疫、体液免疫)。

3.免疫破坏屏障不完整;留置血管、体腔内导管处理不当;管腔阻塞内容物聚集;局部血流障碍、水肿、积液;严重损伤、大面积烧伤、休克;慢性疾病,严重营养不良、贫血、低蛋白血症;使用免疫抑制剂、CAs ;先天性/获得性免疫缺陷。

(三)病理改变1.非特异性感染病菌侵入组织繁殖并合成多种酶和毒素;激活凝血、补体、激肽系统、血小板、巨噬细胞;炎性介质释放,血管扩张、通透性增加;局部炎性细胞聚集吞噬病菌、细胞组织。

特征表现红肿热痛;部分炎性介质可进入血液引起全身反应。

⑴炎症好转(2)局部化脓⑶炎症扩展(4)转为慢性炎症2.特异性感染⑴结核病致病物质为磷脂、糖脂、结核菌素,不引起急性炎症反应;形成浸润、结节、肉芽肿、干酪样坏死;结核菌素引发变态反应;液化为局部无痛性冷脓肿。

(2)破伤风合成痉挛毒素,引起肌强直痉挛;无明显局部炎症反应。

⑶气性坏疽释放多种毒素,溶解血细胞、肌细胞,并产生气泡,发展迅速,波及全身。

外科感染护理知识点总结一、外科感染的定义外科感染是指在外科手术、创伤或其他外科操作后,创面或手术部位发生病原微生物的感染,引起局部或全身的炎症反应的一种并发症。

外科感染通常发生在手术创面、伤口处或者手术部位,也可能扩散至深部组织,严重时可能导致全身性感染、败血症等危及生命的并发症。

二、外科感染的病因1. 外科操作不当:外科手术时操作不当、手术部位消毒不彻底、手术创面愈合不良等都是外科感染的常见病因。

2. 病原微生物感染:手术部位和创面受到病原微生物的感染,包括细菌、真菌和病毒等。

3. 患者自身因素:患者自身免疫力低下、疾病基础较差,易感受病原微生物的侵袭。

4. 院内感染:医疗机构的环境卫生、手术室操作、医护人员卫生等因素也可能成为外科感染的病因之一。

三、外科感染的临床表现外科感染的临床表现多种多样,常见的包括:1. 创面发红、肿胀、渗液等炎症表现;2. 创面疼痛明显,甚至伴有明显的灼热感;3. 创面愈合受阻,创面边缘出现渗液、坏死组织;4. 患者出现全身症状,如发热、乏力、食欲下降等;5. 深部组织受感染者,可能出现深部组织脓肿、蜂窝组织炎、败血症等严重并发症。

四、外科感染的护理目标面对外科感染患者,护理工作的核心目标是预防感染的发生和扩散,保障患者的安全和健康。

具体目标包括:1. 预防感染的发生:通过手术前、手术中和手术后的严格操作,预防感染的发生。

2. 及时控制感染:一旦发现感染的迹象,及时采取有效的护理措施,控制感染的发展。

3. 有效缓解患者症状:针对患者的不适症状,采取有效护理手段进行缓解。

4. 提高患者免疫力:通过营养支持、促进伤口愈合等措施,提高患者的免疫力,减少感染的发生。

五、外科感染的护理措施1. 严格手术室准入管理:护士要加强手术室准入管理工作,对手术患者进行详细评估,明确手术禁忌症、手术风险等。

2. 术前准备工作:护士要确保手术部位充分清洁,皮肤消毒彻底,术前进行导尿、静脉置管等操作。