词学常识1

- 格式:ppt

- 大小:203.50 KB

- 文档页数:34

词的相关知识词是构成语言的基本单位,它是一组具有独立意义的语音或书写形式。

以下是一些与词相关的知识:1. 词性:词可以根据其在句子中的不同语法和语义角色被归类为不同的词性,如名词、动词、形容词、副词、代词、介词、连词等。

2. 词的构成:词可以通过不同的方式构成。

例如,通过添加前缀(如"un-",表示否定)、后缀(如"ing",表示进行时态)或者通过合并两个词(如"sunflower",太阳花)。

3. 词义:每个词都有自己的意义。

有些词的意义是具体的,比如"apple"(苹果),而有些词的意义是抽象的,比如"love"(爱)。

词义也可以根据上下文来理解。

4. 同义词和反义词:同义词是指具有相同或类似意义的词语,比如"happy"(开心)和"joyful"(快乐);反义词是指意义相反的词语,比如"hot"(热)和"cold"(冷)。

5. 词频:词频指的是一个词在语言中出现的频率。

一些常用的词如"the"(定冠词)、"and"(连词)等被称为高频词,而一些不常用的词如"abstemious"(有节制的)被称为低频词。

6. 多义词:某些词具有多个不同的意义,被称为多义词。

例如,"bank"可以指银行,也可以指河岸。

7. 词汇搭配:词汇搭配指的是一些词在语言中常常与特定的词汇一起使用,形成固定的搭配。

例如,我们说"make a decision"(做决定),而不是"do a decision"。

以上只是一些与词相关的基本知识,词的研究还涉及更深入的领域,如词根、词源、词汇语义学等。

第二讲词学常识一、词的名称词初名曲、曲子、曲子词。

简称“词”,又名乐府、近体乐府、乐章、琴趣,还被称作诗余、歌曲、长短句等。

这些名称都代表了词体的某种特点,下面摘要予以解释:1、曲子词曲子,是词的最早名称,与今时所说的“词”、“歌词”意义相同。

但在唐五代却很少使用“词”这个称谓。

例如在敦煌藏经洞里发现最早的民间词集,其名称是《云谣集杂曲子》(共30首),一些单篇则称之为曲子《浣溪沙》、曲子《擣练字》、曲子《感皇恩》等。

“曲子”,即指倚谱所填之歌词来说。

王重民在《敦煌曲子词集·叙录》中说:“是今所谓词,古原称曲子。

按曲子原出乐府,郭茂倩曲子所由脱变之乐府为‘杂曲歌辞’,或‘近代曲辞’。

……是五七言乐府原称词(即辞字),或称曲,而长短句则称曲子也。

特曲子既成为文士摛藻之一体,久而久之,遂称自所造作为词,目俗制为曲子,于是词高而曲子卑矣。

”唐五代之所以把这种配乐歌词称之为“曲子”,任半塘认为:“其含义的主导部分是音乐性、艺术性、民间性、历史性,都较词所有为强。

”(《关于唐曲子问题商榷》,《文学遗产》1980年第2期)直至宋代,人们还习惯于称词为“曲子”。

如张舜民《画墁录》所载:柳永进见晏殊。

“晏公曰:‘贤俊作曲子么?’三变曰:‘只如相公亦作曲子。

’”宋神宗熙宁间杨绘编了一册被视之为“最古之词话”的书籍,书名是《时贤本事曲子集》。

南宋王灼论词之起源时说:“盖隋以来盖隋以来,今之所谓‘曲子’者渐兴,至唐稍盛。

”(《碧鸡漫志》卷一)朱熹在《朱子语类》中也说过“长短句今曲子便是”之类的话。

可见“曲子”之称,影响长远。

称“曲子”为“词”,是文人词出现以后的事。

五代欧阳炯在《花间集叙》中最先提出“曲子词”这个名称:“因集近来诗客曲子词五百首,分为十卷。

”与欧阳炯同时的孙光宪在《北梦琐言》中说:“晋相和凝,少年时好为曲子词。

”至宋,“词”才逐渐取“曲子”而代之。

顾随说:“词之一名,至宋代而始确立。

其在有唐,只曰‘曲子’。

词的常识词的常识⼀、什么是词词,是从律诗相承⽽发展起来的,但⼜有所区别。

⾃隋唐时代的民歌,伴随着当时新兴的⾳乐(即燕乐)⽽产⽣的新诗体;到了宋代更加兴盛,进⼀步发展到具有特定格律形式的长短句,即词的形成。

词的创⽴和发展,使诗歌形式和内容更加丰富多彩,词谱多达三千余种,在中华诗苑⾥增添了五彩缤纷的花朵。

词,原本是⼀种配乐的可以歌唱的歌词,当初称为“曲词”或“曲⼦词”,也有称“琴趣”、“歌曲”、“乐章”等,⼤约定名于北宋。

后来在发展的过程中,受近体诗影响很深,逐渐脱离了⾳乐⽽成为独⽴的诗体,⼜称“诗余”、“乐府”。

词,从配乐⽅⾯来说,据声作词,是渊源于乐府的;从格律⽅⾯来说,多⽤律句,是渊源于近体诗的。

唐宋时代,诗⼈是依照乐谱的⾳律和节拍来写作的,故作词叫“依声”,或称“倚声”。

凡是依照乐谱填字的,就称为填词;后来词逐渐脱离了⾳乐关系,成为⽂学体式,即“调有定格,字有定数,韵有定声”的长短句诗了。

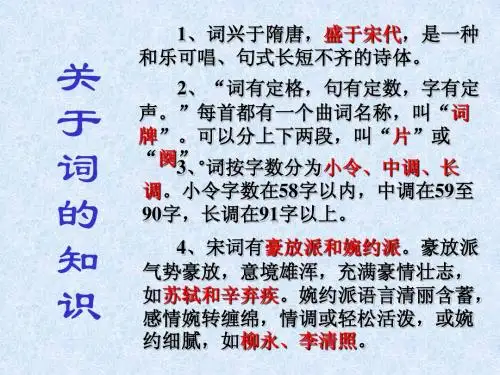

⼆、词体形式按照不同划分标准,词分为多种形式,具体有下列:(1)段数划分。

词有⼀段、⼆段、三段、四段之分。

⼀段叫单调,⼆段叫双调,三段叫三叠,四段叫四叠。

(2)字数区分。

可分为⼩令、中调、长调。

现提供参考字数:58字以内为⼩令,59⾄90字为中调,91字以上的为长调。

(3)术语区别。

词有令、引、近、慢等名⽬。

“令”是词牌的通称;“引”是词、曲之义;“近”与“引”相类,⼤多是中长调;“慢”是慢曲的简称,⼤多是长调。

词原本是配乐歌唱的。

⼀曲终⽌或奏完⼀段叫⼀阕,所以⼀⾸词也叫⼀阕词。

双调词的前段叫前阕、上阕或上半阕,后段叫后阕、下阕或下半阕。

也可以称⽚,⼀⽚就是⼀遍。

所以双调词的前段⼜叫上⽚,后段⼜叫下⽚;下⽚开头,叫作过⽚。

单调词不分段,只有⼀⽚;双调词分⼆段,即分上下两⽚。

三、词的平仄词的平仄格式,并不像律绝那样句式整齐、只归纳为⼏种式样,⽽是⽐较复杂、千变万化的。

这是从词的总体上来说的,但从每种词、每⼀种体系来说,它⼜是严格固定的,不能违反它的格律要求。

词的基本常识词,萌芽于隋,兴起于唐,成熟于晚唐、五代(注:应为“五代十国”),大盛于两宋,是唐宋新兴的诗歌体裁。

词,原本是音乐文学,是为配合乐曲而填写的歌词,所以全称为“曲子词”,简称为“词”。

既要按曲子节奏填词,就很难都用整齐的五言、七言来填,因为旋律总有长短快慢。

所以除有极少数的例外,一首词中句子总是长短参差的,故词又称“长短句”。

词还有“乐府”、“歌曲”、“乐章”等名称,也都可以看出它与音乐的关系,只有较为晚出的“诗余”之称。

是忽略了词与音乐之间关系的。

所谓“诗余”是将词说成是诗的余绪(贬低词的说法),或以为词是由诗增减字数、改变形式而演化成的。

这都是只着眼于诗词语句篇章的异同,而没有考虑音乐对词的产生所起的决定性作用而形成的片面看法,因而是不符合实际的。

诗,也有配乐唱的,主要是乐府。

乐府与词的根本区别在于:㈠乐府起于汉代乐府机构所采集的民歌,所配的音乐是以前的古乐,叫“雅乐”;还有汉魏以来的清商曲,叫“清乐”。

而词所配的音乐,则是以隋唐以来大量传入中国的胡乐为主体,包含部分民间音乐成分,共同结合形成的一种新乐,叫“燕乐”(也作“䜩乐”、“宴乐”)。

燕乐所用的乐器与以前不同,主要是极富表现力的琵琶,以后则有觱篥。

词所配合的就是这种当时极受欢迎而广为流行的新音乐、新曲调。

㈡乐府以及也被拿来唱的声诗,都是先有诗,然后才配以乐的;词则是先有乐曲(词调)而后才倚声填词的。

这一区别也很重要,由此我们知道乐府歌行中的长短句是自由的,作者可凭自己的意愿或长或短,并自己决定如何用韵;而词的长短句则是规定的,是必须与曲子相配合的,是由每一个词调的格律要求所决定的,犹律诗之格律规定“诗有定句,句有定字,字有定声,双句押韵,中间对仗”不能任意违反一样,在这一点上,每一词调都像是一种不同格式的律诗。

词,虽然也有“乐府”之称,其实它比近体诗更讲究声韵格律,所以又被人称之为“近体乐府”。

词除句有长短外,尚有些体裁特点是有别于诗的。

文学常识补充1.李商隐,字,号,时期诗人,与齐名,称“小李杜”。

2.杜牧,字牧之,晚唐杰出诗人,诗风豪爽清丽。

擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。

有《》。

3.温庭筠,唐代诗人、词人。

本名,字。

才思敏捷,诗与齐名,时号“温李”。

又擅长填词,与并称“温韦”。

是最早大量写词的作家。

派鼻祖。

有《》。

4.词又称为“”或“”“”,唐五代是词萌芽、成熟而发展的重要阶段。

5.宋词有两大流派。

以为主的豪放派,其作品表现出气势豪放,意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量;以为主的婉约派,其作品语言清丽、含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或离愁别绪,或深沉幽怨,题材多是写个人遭遇、男女恋情,也有写山水、融情于景的。

6.南唐词以宫廷为中心,以君臣为主体,以“二主一相”为代表。

7.李煜,字,初名从嘉,徐州人。

史称南唐后主。

其词大体上以南唐亡国为分界线,前期词多写宫廷宴乐生活、写艳情、写闲愁,皆风情绮丽,婉转缠绵。

后期由于国破家亡,内容尽是伤往事,怀故国,风格沉郁凄怆。

8.晏殊,字,有《》。

9.欧阳修,字,号,晚年号,时期著名文学家、政治家。

有《》。

10.范仲淹,字,时期政治家、文学家。

有《》。

风格较为明健。

11.柳永,字,官屯田员外郎,世称。

有《》。

12.苏轼,字,号,时期文学家。

词集《》,诗文集《》。

13.黄庭坚,字,号,有《》。

14.秦观,字,,号。

15.李清照,号,宋代女词人。

李清照词风婉约。

16.陆游,字,号。

时期最著名的大诗人,存诗九千余首,爱国思想是他诗中的主旋律。

他也是重要的词人。

其词的风格为俊爽流利、沉郁雄放。

姜夔,字,号。

17.辛弃疾,时期词人,字,号,山东历城人。

因生长于金人占领区,自幼就决心为民族复仇雪耻、收复失地。

因此,他一生都在进行抗金御敌,统一中原的奋斗。

自符离之战失败后,南宋王朝一战丧胆,甘心纳贡求合。

身为“归正人”的辛弃疾,因受到歧视而不被重用。

所以,其词多数抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

词的基础知识诗词技巧词的基础知识今天我们主要是简单了解有关词的⼏个问题什么是词;词与诗(格律诗)的联系和区别;词的创作⼿法⼀、什么是词那么什么是词呢?词,是我国古代诗歌的⼀种。

因是合乐的歌词,故⼜称为曲⼦词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。

词是⼀种抒情诗体,是配合⾳乐可以歌唱的乐府诗,是唐宋时代主要的⽂学形式之⼀。

词作为我国古代诗歌的⼀种体裁,和律诗、曲及唐以前的乐府、古体诗、楚辞、诗三百等,在分类上是处于同⼀个层⾯的,是⼀个相对独⽴的体裁。

它始于南北朝的梁代,形成于唐,五代⼗国后开始兴盛,⽽极盛于宋。

故俗称宋词。

虽然,词与近体诗在形式上有很⼤的不同,但是,我们必须清楚⼀点,我们现在所说的词,⾸先它也是⼀种诗体,是形式上有别于近体诗的⼀种诗体,因为它所遵循的语⾔规律,与近体诗具有很⼤的共性。

下⾯,简单介绍⼀下词的来源我们都知道,词是在两宋时最为繁盛,佳作连篇,词界⾼⼈辈出,是今⼈很难超越的。

但是,稍微了解⼀点词学知识的⼈都知道,词的起源并不是产⽣于宋朝。

关于词的起源有各种说法:1、词起源于以《诗经》为代表的远古民歌2、词起源于《古乐府》3、词来⾃近体诗或唐时的绝句4、词起源于“燕乐”( yàn yuè胡夷⾥巷⼩曲)对此这种种说法并⽆定论,似乎每个说法都有⾃⼰的依据,然⽽,对于词起源于“燕乐”⼀说最具说服⼒。

说词是由唐代从西域传⼊的各民族的⾳乐与中原旧乐渐次融合,并以胡乐为主产⽣了燕乐。

原来整齐的五、七⾔诗已不适应,于是产⽣了字句不等、形式更为活泼的词。

即“长短句”那么,什么是燕乐呢?沈括的《梦溪笔谈》中有解释:“先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部为燕乐。

”简单来说,燕乐就是西域胡夷流传下来的流⾏⼩调。

这理论是郑振铎⽼先⽣提出的,龙榆⽣⽼师、唐圭璋⽼师都持这类观点。

⼆、词的名词介绍【起句】第⼀句称起句【煞尾】最后⼀句称煞尾【准备过⽚】上阕最后⼀句称准备过⽚【过⽚】下阕第⼀句称过⽚【叶】:凡词谱中注有叶字者,即与上句所押之韵,同属⼀部,⽽不变换他韵(关于是否⼀部,请检⽤词韵)。

关于词的常识关于词的常识一、关于词的起源【历来较有影响的几种说法】1、词这一文学形式,起于唐代,而在宋代迎来了它的全盛期。

词的发生与唐代的新音乐有密切关系。

作为古代...这些外来音乐与地方民谣经由教坊而普遍流行起来,合上这些旋律(曲子)歌唱的歌词(曲子词)就是词的起源。

2、词就其本来性质而言,是歌辞,是广义上的诗歌的一种。

中国古代的诗歌,向来同音乐有相当密切的关系。

如先秦时代的《诗经》全部和《楚辞》的一部分,以及汉魏六朝乐府诗,原来都是配乐演唱的。

不过音乐特别是娱乐性的音乐是在不断变化的,旧的音乐消亡、转变以后,原来的歌辞就成为纯粹的文字作品,而有新的音乐和新的歌辞来取而代之。

譬如《诗经》到汉代就只有少数还能唱,而汉乐府到了六朝,同样多数是不能唱的了,六朝人以及唐人所写的古题乐府诗,都只用于诵读,而不是歌辞。

3、唐代音乐也发生了很大变化。

这种变化实际在唐以前已经进行了很久,其主要特征是原产于西域的“胡乐”尤其是龟兹乐大量传入中土,与汉族原有的以清商乐为主的各种音乐相融合,产生了一种新的音乐——燕乐。

“燕乐”的名目,在隋代就有,而在唐代大盛,其部类也经过新的修定。

唐代社会经济繁荣,人们的生活丰富多彩,音乐成为唐人生活中不可缺少的娱乐享受。

特别是在开元、天宝年间,玄宗皇帝精通并酷爱音乐,在宫中蓄养数百人的乐团,号称“皇家梨园弟子”,更促进了社会上音乐歌舞的流行。

而燕乐新鲜活泼,曲调繁多,使用各种不同的乐器伴奏,富于变化,故尤为人们所爱好。

宋郭茂倩《乐府诗集·近代曲辞》论唐代燕乐,说它“盛于开元、天宝,其著录者十四调二百二十二曲。

”而唐人崔令钦的《教坊记》(教坊是专掌俗乐的宫廷音乐机构,也为官场宴集提供歌舞娱乐)所载教坊曲则有三百二十四种,大都也是流行于开元、天宝年间的。

这些燕乐曲调有舞曲,也有歌曲,歌曲的歌辞就是词的雏形,当时叫作“曲子词”。

所以,唐代的燕乐歌辞本来与从前的乐府歌辞并没有什么太大的区别。

《词学基础知识》必读一、词的慨念及起源很多人都喜欢宋词。

如果粗浅的看来,填词不是很难的事。

选定个词牌,找出对应的词谱,按照这个词牌的词谱按字填上,平仄合律,韵没押错,意思通顺就可以了。

所以,在不少初学者看来,填词比写近体诗容易多了,所以,也吸引了大量的初学者尝试填词。

其实,填词没这么简单的。

不了解词的来龙去脉,不知道词里的平仄的音韵含义,不懂得什么样的牌子适合那类的内容,不知道词的诸多概念、本质和内涵,那么,我们随随便便所填的词,只能是照着葫芦来画瓢,好有能是画虎不成反类犬,只能是套个砖模子往里塞泥巴。

只有其形,其神韵也就无从说起了!我们现在还是从词的来源说起。

词的真正起源处,我们不认为有个真正清晰的界限,词,应该是个多来源统一的声诗新体,词的形成是个渐进的融合的过程。

大致来源有这些:1、清乐(六朝俗乐)。

2、里巷小曲(隋唐俚曲)。

3、宴乐(由楚汉旧声到乐府新声)。

4、胡夷之乐(西域音乐)。

5、歌辞(文人歌曲)。

这类观点的依据,主要是根据词产生的历史条件,和特殊的音乐环境来推论的。

这里再注意一个概念名词“倚声”,“倚声”,也是宋词的名称之一,先有曲,后配词,即所谓的倚声而填词。

我们现在的填词、宋词,它由曲子词演变成纯文字体裁的过程,因对音律的缺失而演化。

按施蛰存的说法,现今所说的“填词”也是不准确的,因为现在大家都不知道那些词牌的曲子是什么样的曲调。

大家现在所谓的填词,都是在比照着葫芦在画瓢,词谱怎么写的,咱就怎么照着写、填。

如果不懂音律,甚至不懂其乐理表征寓意,诗学功底又不足的话,写出来的“词”自然是破句落韵,拗音涩字,生堆硬凑,这种情况屡见不鲜。

其实,事情也不是这么绝对。

我们可以不知道原词牌的曲调具体是什么旋律调子,但是,如果能融汇一些音乐性质上的理解,掌握住其词谱原作上的音乐痕迹。

从文字的声律上去体会品味这个牌子的风味,也不是不可行的。

音律的意义是什么?就是谐和,蕴籍,达情,舒怀。

我们有了古典诗歌的体会,尤其是近体诗声韵以及平仄格律的基础,有了对文字美感的把握,填出一阕好词来,也不是高不可攀的事情。

第二讲词学常识一、词的名称词初名曲、曲子、曲子词。

简称“词”,又名乐府、近体乐府、乐章、琴趣,还被称作诗余、歌曲、长短句等。

这些名称都代表了词体的某种特点,下面摘要予以解释:1、曲子词曲子,是词的最早名称,与今时所说的“词”、“歌词”意义相同。

但在唐五代却很少使用“词”这一称谓。

例如在敦煌藏经洞里发现最早的民间词集,其名称是《云谣集杂曲子》(共30首),一些单篇则称之为曲子《浣溪沙》、曲子《擣练字》、曲子《感皇恩》等。

“曲子”,即指倚谱所填之歌词而言。

王重民在《敦煌曲子词集·叙录》中说:“是今所谓词,古原称曲子。

按曲子原出乐府,郭茂倩曲子所由脱变之乐府为‘杂曲歌辞’,或‘近代曲辞’。

……是五七言乐府原称词(即辞字),或称曲,而长短句则称曲子也。

特曲子既成为文士摛藻之一体,久而久之,遂称自所造作为词,目俗制为曲子,于是词高而曲子卑矣。

”唐五代之所以把这种配乐歌词称之为“曲子”,任半塘认为:“其含义的主导部分是音乐性、艺术性、民间性、历史性,都较词所有为强。

”(《关于唐曲子问题商榷》,《文学遗产》1980年第2期)直至宋代,人们还习惯于称词为“曲子”。

如张舜民《画墁录》所载:柳永进见晏殊。

“晏公曰:‘贤俊作曲子么?’三变曰:‘只如相公亦作曲子。

’”宋神宗熙宁间杨绘编了一册被视之为“最古之词话”的书籍,书名是《时贤本事曲子集》。

南宋王灼论词之起源时说:“盖隋以来盖隋以来,今之所谓‘曲子’者渐兴,至唐稍盛。

”(《碧鸡漫志》卷一)朱熹在《朱子语类》中也说过“长短句今曲子便是”之类的话。

可见“曲子”之称,影响深远。

称“曲子”为“词”,是文人词出现以后的事。

五代欧阳炯在《花间集叙》中最先提出“曲子词”这一名称:“因集近来诗客曲子词五百首,分为十卷。

”与欧阳炯同时的孙光宪在《北梦琐言》中说:“晋相和凝,少年时好为曲子词。

”至宋,“词”才逐渐取“曲子”而代之。

顾随说:“词之一名,至宋代而始确立。

其在有唐,只曰‘曲子’。